※この記事は、2023年12月2日に開催された第11回グッドライフアワード表彰式における環境大臣賞受賞プレゼンテーションおよび交流会インタビューに基づいて作成されています。

トンボが生息する「ジンデ池」を守りたい

ジンデ池は、高知県須崎市の安和地区にある、大正時代に作られた農業用ため池です。現在は農業をする人がいなくなって使われていません。大きさとしては、25mプール2つ分ほどの広さです。

2018年の西日本豪雨で各地のため池が決壊して大きな被害が出たため、国の方針として「全国の農業用として使われていないため池を防災重点ため池に指定して廃止する」ということが決まり、その1つにジンデ池も指定されました。

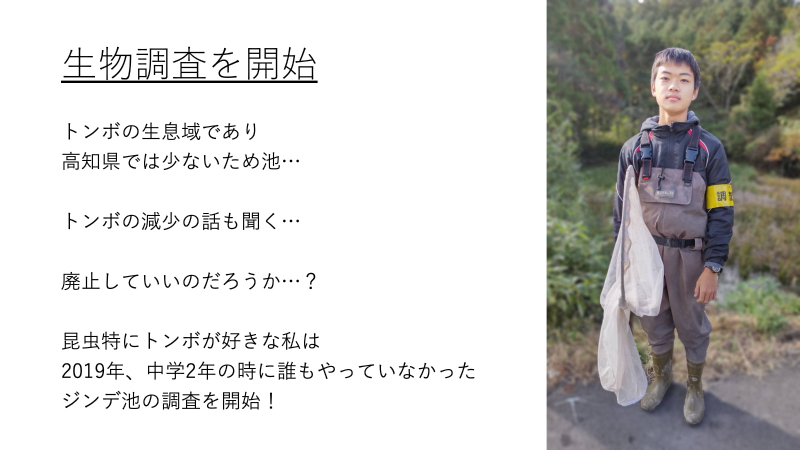

ジンデ池は、トンボの生息地です。私はトンボの調査をしていて、トンボの減少の話もいろんな人から聞いていました。また、高知県にはため池が少ないということも知って、「ため池としてのジンデ池を本当に廃止していいのだろうか」という思いから、中学2年生の時に個人で調査を始めました。

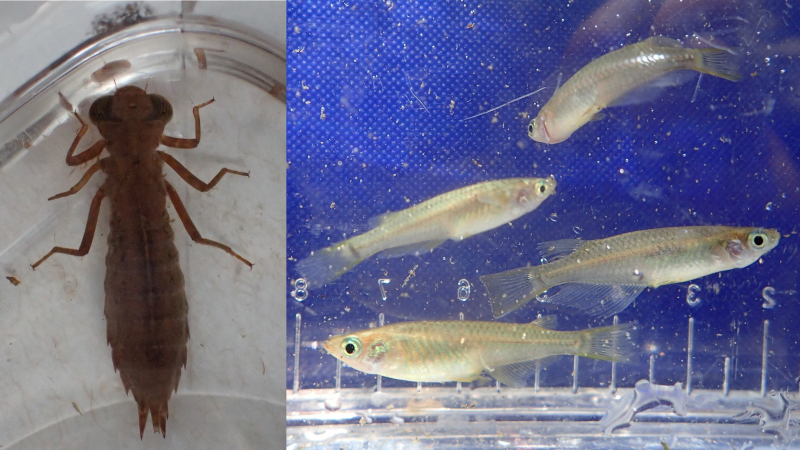

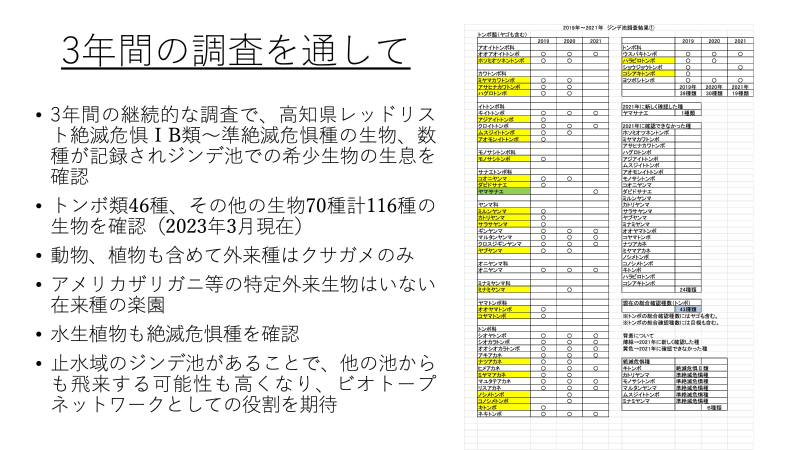

2019年から生物調査を進めて、高知県内のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類と準絶滅危惧種に指定されている種を含むトンボ39種類、絶滅危惧ⅠB類のミナミメダカを確認することができました。外来種はクサガメのみで、特定外来生物であるアメリカザリガニなどは確認されていません。

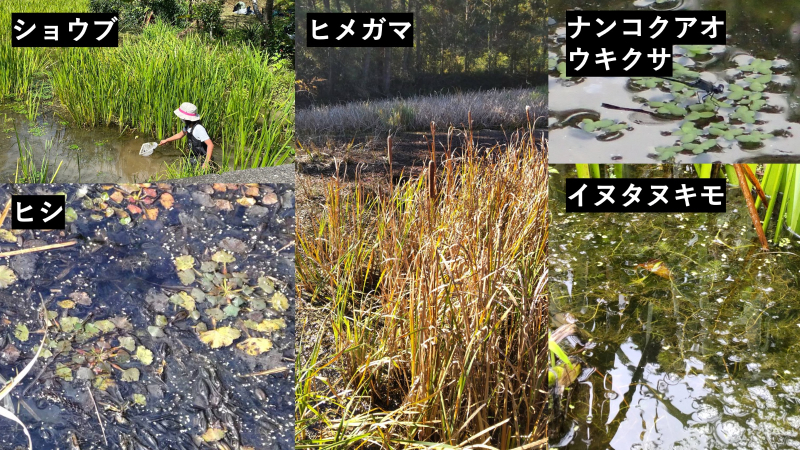

減りつつある水生植物もジンデ池には多く繁茂していて、ショウブ、ヒメガマ、イヌタヌキモなどが特に多く繁茂しています。

環境保全と防災を両立させる

中学3年生の時、ジンデ池の存続を訴えるために、こうち生物多様性ネットワークという団体と一緒に、須崎市長に対してジンデ池の存続の要望書を提出しました。この後、市長の定例会見で「環境保全と防災を両立させた防災工事をする」という発表がありました。

現在は、貯水機能を残した防災工事の施工が実現しています。写真の中で赤線を引いたところまで水が溜まって、それを超えるとオーバーフローするようになっています。防災の観点からは「池の水が溢れない」、生物保護の観点からは「一定程度の水が溜まって池としての環境が残る」という“生物多様性と防災の両立を目指した工事”が完成しました。

ジンデ池生物研究所を立ち上げる

私が池の調査を始めて3年目、2021年の4月、高校1年生になった時、多くの人が調査に関わってくれるようになって、ジンデ池生物研究所を立ち上げました。

月に一度、メンバーが集まって生物調査を行い、生物の棲息状況を確認しています。 また、「ジンデ池生物多様性セミナー」と銘打って、多くの方にジンデ池のことや生物多様性の大切さを伝え、ジンデ池に棲息するトンボやホタルの観察会を企画してきました。セミナーでは、高知大学名誉教授や生物の研究者など、たくさんの専門家の方々をお招きして講座を開いてきました。

また、セミナーの実践編として、ジンデ池や周辺の里山環境の整備活動も年一回冬季に行っています。 ジンデ池は、長年、農業用として使われていなかったため、ショウブが全面を埋めつくし、伸びた樹木によって池全体が暗くなり、環境が単純に傾きつつありました。

そこで、環境整備活動として、池の全面を覆っていた一部のショウブの引き抜きを行いました。

地元の小学生や地域住民の方々も参加し、池に覆いかぶさっていた樹木の伐採や間伐を実現することができました。

トンボや多くの生物の多様性が保たれるためには、日なた、影、水面、水草がある環境など、様々な環境が必要です。そのような豊かな里山環境をたくさんの人の手で取り戻したいと思っています。

ジンデ池が生物多様性の宝庫になる

今年の夏には、ジンデ池にチョウトンボが飛来してきました。

水田やため池などの環境で棲息するヘイケボタルもいます。全国的にヘイケボタルの生息地は減っているので、この環境はとても貴重です。

また、ジンデ池は、環境学習の場としても活用しています。地元の小学校や様々な団体からの観察会や環境学習の受け入れを行っています。

現在は全部で116種類の生物を確認していて、特定外来種はいません。

メンバーを増やして取組を続けていきたい

防災と生態系保全と両立させる工事が終わって、ここからが本番だと思っています。貯水機能のある池として保全されることになったので、いろんな生物が住める環境にしていきたいと思っています。

地元の方から「以前のジンデ池には、チョウトンボがたくさん飛んでいた」とよく話を聞いていました。ショウブの撤去作業をしたら本当にチョウトンボが戻ってきたので、やっぱり池を整備して環境を作り出せばトンボが飛んでくるのだと実感しました。

ジンデ池で地元の人たちが寛げるベンチを用意して、トンボなど生き物を見て、お花が咲いているのを見て、地元の方に愛される場所になったらいいなと思っています。 そして、地元の方や子どもたちをはじめ、ジンデ池を訪れてくれた多くの方々が、このような身近にある里山環境の大切さに気づいてくださると嬉しく思います。

今後、進学しても所長は続けて、メンバーをもっと増やしていきたいです。県外からも募集したいと思っています。

それから、環境活動をしている高校生や大学生にリアルで会って、生のお話を聞きたいです。いろんな活動の話を聞くだけでも刺激にもなりますし、現場も見たら多くの気づきがあると思います。

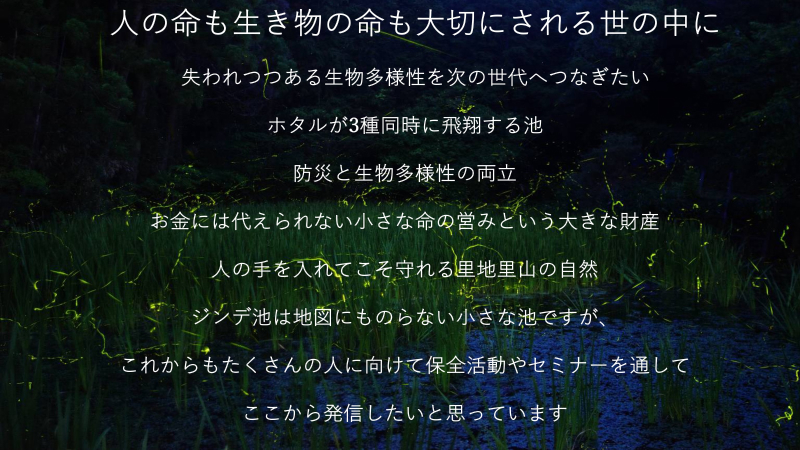

ジンデ池は小さな池ですが、私たちは今後も生物多様性を守る取組を続け、里山保全や防災工事のあり方、生物多様性の豊かな環境を未来につないでいくことの大切さなどを伝えて、このような活動が大きな波紋となって広がることを期待します。

グッドライフアワードでユース部門の環境大臣賞という賞をいただいて、このような貴重な機会をありがとうございました。

環境大臣政務官 朝日健太郎氏から表彰されたジンデ池生物研究所のチームメンバー

環境大臣政務官 朝日健太郎氏から表彰されたジンデ池生物研究所のチームメンバー

【受賞取組の現場訪問】

グッドライフアワードでは、2024年8月18日(日)午後、ジンデ池研究所の活動現場を訪問しました。この日の午前中にジンデ池で行われた生き物観察会では、20名ほどの参加者が集まって1時間で20種類を超える生物を確認することができたと伺いました。

今回、最初に「集落活動センターあわ」に訪問し、ジンデ池生物研究所のメンバー・活動に協力する地元の方と交流しました。お話を伺う中で、トンボをはじめジンデ池の多様な生き物の生きる環境を守っていくという“生き物に対する熱い思い”が強く伝わってきました

特に、ジンデ池生物研究所のメンバーの地道な活動が、地域の方や行政を巻き込む形で広がっていき、生物多様性の豊かな池としてジンデ池を保全していく結果につながったという点が非常に印象的でした。

その後、ジンデ池の中に入って、保全活動を体験させていただきました。メンバーの皆様は池の生物に精通しており、生き物の捕まえ方やその種類を丁寧に温かく教えてくださったおかげで、童心を思い出しながら夢中になって体験を行うことができました。

こうしたジンデ池生物研究所のメンバーの人柄や、生き物に対する熱い思いが、地域の方や行政を動かし、地域に根ざした活動に発展していったのだと、ひしひしと感じました。

環境省 地域政策課

登壇者:植村優人(ジンデ池生物研究所 所長)

登壇者:植村優人(ジンデ池生物研究所 所長)