北の丸公園ブログ

521件の記事があります。

2015年11月26日冬の始まりを告げる小鳥

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ

この数日の冷え込みで一気に紅葉が見頃を迎えた北の丸公園の雑木林から、「ヒッ、ヒッ」と甲高い小鳥のさえずりが聞こえてきました。

さえずりを頼りに林の中で目凝らすと、翼に小さな白い斑点模様のあるスズメくらいの大きさの小鳥がヒイラギの植え込みにちょこんととまっていました。(11月26日撮影)

夏の間は聞こえなかったこの声の主は誰でしょう?

紋付きの着物のような羽の模様、頭が淡い褐色で目の周りに白いリング、胸から下は灰色味を帯びた淡橙色、腰と尾の両側は赤褐色・・・、ポケット図鑑で調べてみると、どうやら「ジョウビタキ」のメスのようです。上下に尾を振る愛らしいしぐさもこの小鳥の特徴のひとつです。(11月26日撮影)

木枯らしが吹く晩秋のこの時期に日本各地に渡来するジョウビタキは、冬の到来を告げる渡り鳥として知られています。

ジョウビタキのオスは、メスよりも翼の白い模様が大きく、お腹の橙色も鮮やかで、頭部が灰白色で銀髪のように見えるところや、顔が黒いところがメスと見分けるポイントです。(昨年12月撮影)

スズメくらいの小さな鳥なので、ジョウビタキが身近にいてもそれに気づく人は少ないかもしれませんが、冬の間、市街地の小さな公園や家庭のお庭などでもよく見かける小鳥です。高い所に留まって「ヒーッ、ヒーッ」、「キッキッ」、「カッカッ」と盛んに鳴いて一羽づつ縄張りをつくり、サッと地上に舞い降りて虫や木の実などをついばみます。

2015年11月20日千鳥ヶ淵さんぽみち《北の丸公園(乾門口から田安門口)》

皇居外苑バックナンバー2015 / バリアフリー情報 / 北の丸公園ブログ / 千鳥ヶ淵さんぽみち

「千鳥ヶ淵さんぽみち」に指定されているルートのうち、北の丸公園の入口の一つで東京国立近代美術館付属工芸館に程近い乾門口を起点に、北の丸公園内のもみじ山を通って田安門口に向かう区間(バリアフリールート)をご案内します。

北の丸公園区間の千鳥ヶ淵さんぽみちは、約820mゆっくり歩いて約15分、途中で上り下りのある細い園路も通りますが、千鳥ヶ淵を見下ろせる高台にある展望園地のベンチや、もみじ林や滝口に程近い高床式の展望東屋で一息入れると、東京の真ん中にいることをふっと忘れてしまうほど静かなお散歩コースです。

<北の丸公園区間(乾門口から田安門口)のバリアフリー経路図>

- ※千鳥ケ淵戦没者墓苑から北の丸公園(乾門口)までのバリアフリー経路のご案内は、こちらをご覧ください。

- ※竹橋駅(車いす昇降機のある2番出入口)から北の丸公園(北桔橋門口・乾門口)方面に向かうバリアフリー経路は、こちらをご覧ください。

<北の丸公園(乾門口)>

道の両脇にある石積みを結ぶラインが、北の丸公園と代官町通り(千代田区道)の境目です。

<北の丸公園(東京国立近代美術館付属工芸館の入口標識>

乾門口から公園内に入るとすぐにある左(西)に分枝する角が、東京国立近代美術館付属の工芸館に向かう経路の入口です。

<北白川宮能久親王銅像と工芸館>

工芸館の入口標識など目印に角を曲がると、すぐ左側には北白川宮能久親王銅像があり、正面右奥には重厚なレンガ造りの外観が特徴的な工芸館が見えてきます。北白川宮能久親王銅像と工芸館の建物は何れもこの地に旧近衛師団が置かれていた時代の遺構で、工芸館の建物は「旧近衛師団司令部庁舎」として国の重要文化財に指定されています。

<千鳥ヶ淵さんぽみちの案内板>

千鳥ヶ淵さんぽみちは、工芸館の手前で右手に分岐する細い園路に続きます。

<千鳥ヶ淵堤塘の階段>

千鳥ヶ淵さんぽみちの案内標識では、この階段から千鳥ヶ淵堤塘の高台に上る経路を指し示していますが、バリアフリールートではありませんので、この少し先にある階段の無いスロープ状の園路を進むルートをご案内します。

<ムクロジの黄葉>

バリアフリールートの脇で鮮やかに黄葉していたのは、お正月の羽根つきのはねに使われるムクロジです。左側にはイタヤカエデ、ミツデカエデ、などちょっと珍しいカエデも植えられていて、一見変化に乏しいように見える森の中のさんぽみちに四季折々の彩りを添えています。以前紹介したタマアジサイが植えられているのもこの辺りです。ムクロジのすぐ先に見えている分岐点を左に曲がると階段の無いスロープ状の園路です。

<展望園地方面に向かう上り坂の曲がり角>

こちらが階段の無いスロープ状の園路です。この先の千鳥ヶ淵堤塘の高台は、千鳥ヶ淵を一望できる高台になっており、北の丸公園を代表するビュースポットの一つです。

ここを曲がらずに真っ直ぐ進むと滝から続く流れを「飛び石」で横切る場所に突き当たります。車いすやベビーカー、足下に不安のある方がムリに「飛び石」を通り抜けるのは危険を伴うためお薦めできません。「飛び石」の付近は、紅葉や渓流のような景色をご覧いただけるスポットですが、ご自身の体調や状況に応じて歩行障壁の少ない園路に迂回する等してお楽しみください。

<北の丸公園側の千鳥ヶ淵堤塘>

北の丸公園側の千鳥ヶ淵堤塘上の高台には、旧怡和園(いわえん)碑の辺りを中心に、南北約200m程に渡って林間に展望園地が設けられています。展望園地は一部を除き未舗装のため木の根などの凹凸も多く、バリアフリー対応にはなっていませんので、足下に気をつけてご利用ください。

写真の辺りからは、千鳥ケ淵戦没者墓苑方面を臨む眺望の他、1964年の東京オリンピックの頃、清水濠から北の丸公園、千鳥ヶ淵までを一直線に突き抜けるように設けられた首都高速道路の様子もご覧いただけます。

<高床式の展望東屋>

千鳥ヶ淵を臨む展望園地の逆側には、北の丸公園でもっとも森らしい風景が広がる一角があり、滝口から続く流れを臨むように高床式の展望東屋が設けられています。この付近には野鳥も多く集まり、高い枝の上で木の実をついばんでいるのを見る事が出来ます。流れの音を聞きながらのんびり休憩していると都心にいることを忘れてしまいそうです。

<旧怡和園(いわえん)の碑>

<展望園地のベンチ>

<展望園地方面からの下り坂園路>

展望園地沿いの園路に戻り、階段の無いスロープ状の坂道を下ります。

<千鳥が淵さんぽみちの案内板>

<展望園地方面からの曲がり角>

この丁字路を左に曲がり、その先の西大通りを左に進むと日本武道館や北の丸休憩所、田安門口方面です。

<日本武道館・北の丸休憩所>

道なりに進むと、1964年の東京オリンピックを象徴する建物のひとつである日本武道館が見えてきます。

右手前の建物は、北の丸休憩所(ザ・フォレスト北の丸)。北の丸休憩所(ザ・フォレスト北の丸)では、売店や軽食をご提供している他、館内のインフォメーションコーナーでは、北の丸公園の歴史や自然、みごろ情報などを展示しております。さんぽの起終点としてお立ち寄りください。

<日本武道館付近>

日本武道館付近の園路は、行事がある日や準備日には多くの人で混雑する場合もあります。この付近は多くの車(観光バスやトラック等の大型車両を含む)が出入りしたり、機資材の搬入や設営等で雑然とすることもありますので、安全に注意してさんぽをお楽しみ下さい。

<田安門>

日本武道館の前を通り、旧江戸城田安門(国指定重要文化財)に向かいます。

<田安門から牛ヶ淵を臨む>

田安門を出ると、右手には高層ビルのあ街並みを背景にして皇居のお濠のひとつである「牛ヶ淵」が広がり、この時期は、牛ヶ渕の堤塘沿いのサクラの冬木立や靖国通りのイチョウ並木の黄葉が風景に色を添えていました。千鳥ヶ淵さんぽみちは季節によって表情を変えます。北の丸公園内の散策も加えて、四季折々の風景をお楽しみ下さい。

<田安門口(北の丸公園入口標識)>

千鳥ヶ淵緑道(千鳥ヶ淵ボート場)や千鳥ケ淵戦没者墓苑は、ここを左に曲がって九段坂(靖国通り)をまっすぐ上り、次の交差点を左に曲がります。靖国神社は靖国通りをはさんで向かい側ですので、公園入口の傍らにある歩道橋を渡るか、その先の交差点に迂回して横断歩道を渡るとすぐそこです。

- ※行事開催時は、この入口付近は大変混雑します。混雑時に自転車で来園される方は、自転車を降り押し歩いて通行してください。

- ※北の丸公園(田安門口)から千鳥ケ淵戦没者墓苑までのバリアフリー経路のご案内は、こちらをご覧ください。

- ※九段下駅(エレベーターのある6番出入口)から北の丸公園(田安門口)までのバリアフリー経路のご案内は、こちらご覧ください。

- ※千鳥ヶ淵さんぽみち近隣にある文化施設等の開館・開園状況やバリアフリー設備の設置状況等については、各文化施設等(工芸館、皇居東御苑、日本武道館、千鳥ヶ淵緑道及び千鳥ヶ淵ボート場、千鳥ケ淵戦没者墓苑、昭和館、科学技術館、国立公文書館、東京国立近代美術館(順不同))へお問い合わせください。

2015年11月16日北の丸公園紅葉便り(11月16日)

皇居外苑バックナンバー2015 / 北の丸公園ブログ / 皇居外苑・北の丸公園の紅葉

北の丸公園から、園内の紅葉の様子をお届けします。

<池に映る碧い空と紅葉>

北の丸公園で真っ先に紅葉したケヤキの木を映す池の風景です。下の橋から芝生地を臨むこの風景は、多くの人が撮影しているビュースポットです。

<ケヤキとイチョウ>

<クロモジ>

樹林地ではヤマボウシの紅葉が目を惹きます。

<ハゼノキ>

<ニシキギ>

<アキニレ>

紅葉は多く陽を浴びた部分から進むようで、北の丸公園の木々は、紅葉の進んだ部分と緑のグラデーションが見事な美しさを醸し出しています。

11月16日のもみじ林の紅葉の様子です。

もみじ林の紅葉情報のお問い合わせが多くなりました。

もみじ林が真っ赤に色付く頃は他の落葉樹は葉を落とします。

日々刻々と変化する紅葉の風景を、ぜひ楽しみください。

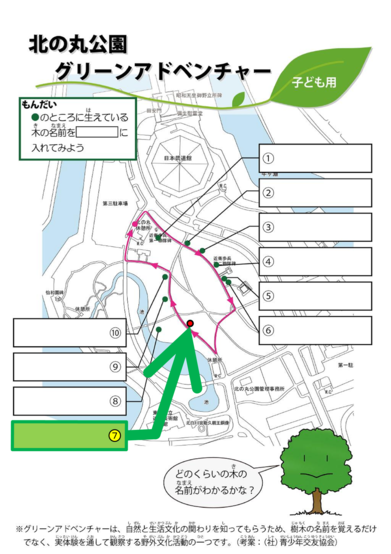

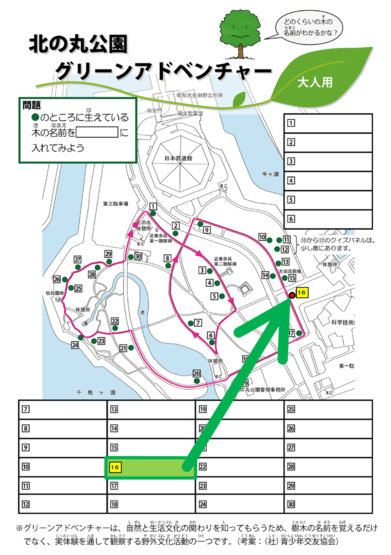

2015年11月06日No.7(北の丸公園グリーンアドベンチャー/子供用コース)

皇居外苑バックナンバー2015 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の桜 / 皇居外苑・北の丸公園の紅葉

北の丸公園グリーンアドベンチャー、子供用コースの設問7番を紹介します。

7番の木の全景です。枝を広げながら大きくなり、日本の春の風景を代表する高木で、北の丸公園では3月末から4月はじめの頃、枝いっぱいに花を咲かせます。(写真は 10月9日撮影)

ヒント

- ○春にうすいピンクの花が咲くよ。

- ○春に大勢の人がお花見をしてにぎわうよ。

- ○一番多く見られる桜の仲間の代表だよ。

花の様子(写真は3月23日撮影)

葉が出る前に、淡いピンク色の花を3、4個づつ房にして咲かせます。5枚の花びらは一枚一枚分かれています。

7番の問題は、この木の植物名(標準和名)ではなく、この木の仲間で最もよく知られた品種の名前(園芸品種名)が答えです。この品種は、江戸時代に染井村の植木屋さんでつくられたと伝えられ、葉に先駆けて一斉に咲く美しさなどが好まれて日本中に植えられました。

お花見の様子(写真は3月31日撮影)

この木の花が咲き始めると、全国各地で「お花見」をする様子が見られます。

北の丸公園に隣接する皇居のお濠のひとつである千鳥ヶ淵の周辺には、この種類の木が約400本も植栽されており、千鳥ヶ淵緑道公園(千代田区立)に併設されたボート場からは、ボートに乗って水辺のお花見を楽しむこともできます。

樹皮の様子

若い樹皮は、縞模様になります。(撮影は10月9日)

横向きの皺しわ(皮目ひもく)が特徴で、樹皮で茶筒などの工芸品や漢方薬、染料にも使われます。

葉っぱの軸(葉柄)に密線と呼ばれるイボ状の2つの突起がついているのがこの木の仲間に共通の特徴です。

紅葉した葉の様子(写真は11月4日撮影)

春の花の時とは異なり、秋の紅葉は一度に色を変えるのではなく、気温の低下とともに少しずつ黄色から赤へと色を変えながらハラハラと葉を落していきます。

紅葉した葉っぱと並んだ冬芽の中では、春に花を咲かせるための準備がゆっくりと始まっています。

さて、この木の名前は何でしょう?

答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

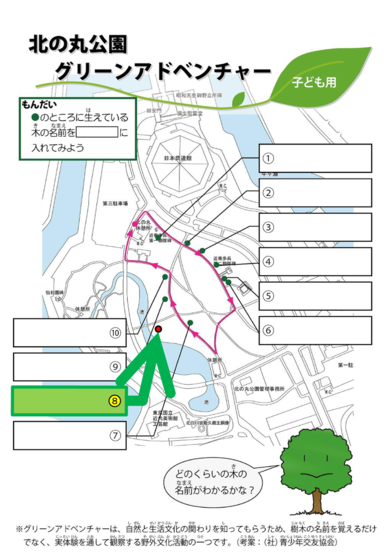

2015年10月30日No.8(北の丸公園グリーンアドベンチャー/子供用コース)

皇居外苑バックナンバー2015 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ / 皇居外苑・北の丸公園の紅葉

北の丸公園グリーンアドベンチャー、子供用コースの設問8番を紹介します。

8番の木の全景です。枝を天空に広げて美しく紅葉する姿が芝生広場で大変目立ちます。北の丸公園では、芝生広場の他、各所に植えられています。(写真は10 月30日撮影)

ヒント

○家の周り、道ばた、公園に植えられるよ。

○大きくて目立つ(顕 けやけき)ので名前となったよ。

○木は箒(ほうき)を逆(さか)さにしたような形になるよ。

紅く紅葉した葉の様子(写真は10月27日)

小さめの葉っぱで、まわりがのこぎりのようにギザギザなのが特徴です。

うろこ状にはがれる幹の様子(写真は10月27日)

若い木の樹皮は灰褐色で滑らかですが、樹齢を経るにつれうろこ状にはがれるようになり、特徴的な樹皮が見られるようになります。

旧江戸城田安門

この木から製材される材木は、木目がとても美しく湿気にもよく耐えるため、臼やお椀、下駄の歯、楽器、家具など、多くの工芸品が作られています。また建築用材としても多くの寺社建築等に用いられ、国の重要文化財に指定されている旧江戸城田安門や清水門にも、この種類の木から製材された材木も用いられているそうです。

さて、この木の名前は何でしょう?

北の丸公園の芝生広場に植えられたこの木は、春の新緑、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の樹冠など、四季を通じてその雄大な姿を楽しむことが出来ます。答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

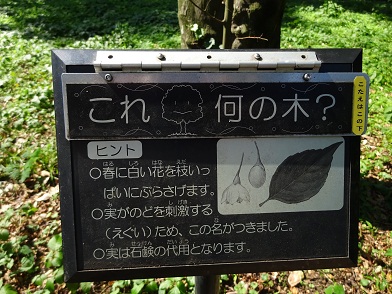

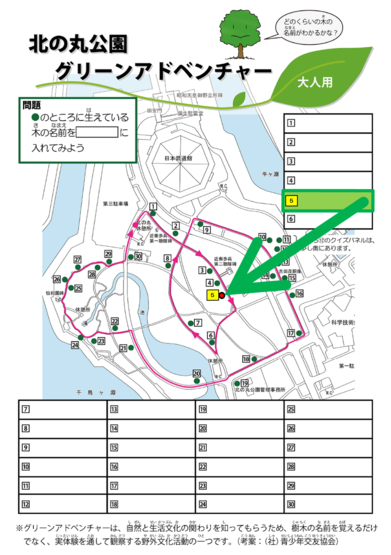

2015年10月21日No.5(北の丸公園グリーンアドベンチャー/大人用コース)

皇居外苑いきもの / バックナンバー2015 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ / 春の花

北の丸公園グリーンアドベンチャー、大人用コースの設問5番を紹介します。

5番の木の全景です。細い枝を広げて比較的大きくなる小高木です。(写真は10月9日撮影)

北の丸公園では、4月末から5月はじめの連休の頃、枝いっぱいに小さな白い花を咲かせ、10月頃になると熟した実が木の足下にたくさん落ちてきます。

ヒント

- ○春に白い花を枝いっぱいにぶら下げます。

- ○実が喉を刺激する(えぐい)ため、この名がつきました。

- ○実は石鹸の代用となります。

花の様子(写真は5月8日撮影)

枝いっぱいに特徴のある白い小さな花を下向きにたくさん咲かせ、よい香りがします。

初夏になる若い実(写真は6月17日撮影)

秋になり柔らかく熟してきた実(写真は10月9日撮影)

花が咲いた後、卵形のかわいらしい特徴的な実が鈴成に実ります。ヒントにある石鹸の代用というのは、昔、これくらいの実をつぶすと出てくるサポニンを泡立てて洗浄剤のように使用したことを指すようです。

殻が割れて出てきた実(種子)

この木の足下には、焙煎したコーヒー豆を連想させるような色合いをしたラグビーボールのような形をした小さな実(種子)がたくさん落ちています。この殻(果皮)に含まれる'えぐみ(サポニン成分)'を他の野鳥たちは敬遠して食べないのですが、ヤマガラは、実を枝にたたきつけたりして上手に殻をはずして食べることで知られています。貯食(ちょしょく)といって、秋の内に森のあちこちに隠しておき、木の実の少なくなる冬場の大切なごちそうにします。(写真は10月9日撮影)

ヤマガラ(写真は10月15日撮影)

別の日に、エゴノキの果皮を枝で叩いているヤマガラの様子を観察できました。

葉の様子

葉の特徴は、冬に落葉し、縁のギザギザ(鋸歯)が鈍く少ないことが挙げられます。

樹皮の様子

樹皮は滑らかで暗褐色をおびます。木材は将棋の駒に用いられることもあるそうです。

ネコアシフシ(虫コブ)

ネコの足に似ている不思議な形の虫コブが付くこともこの木の特徴の一つです。

さて、この木の名前は何でしょう?

北の丸公園では、公園中央の落葉樹が植えられた園地にたくさん植えられており、5月には枝からこぼれるように白い清純な花を咲かせた様子を見ることができます。答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

2015年10月15日千鳥ヶ淵さんぽみち《千鳥ケ淵戦没者墓苑から北の丸公園(乾門口)》

皇居外苑バックナンバー2015 / バリアフリー情報 / 北の丸公園ブログ / 千鳥ヶ淵さんぽみち / 皇居外苑ブログ

「千鳥ヶ淵さんぽみち」に指定されているルートのうち、千鳥ケ淵戦没者墓苑を起点に、千鳥ヶ淵堤塘沿いの代官町通り(千代田区道)を歩いて、東京国立近代美術館付属工芸館や北の丸公園(乾門口)に向かう散策コース(バリアフリールート)をご案内します。

<千鳥ケ淵戦没者墓苑から北の丸公園(乾門口)までのバリアフリー経路図>

千鳥ケ淵戦没者墓苑(西門)から北の丸公園(乾門口)までは、約850mゆっくり歩いて約16分、千鳥ヶ淵の堤塘や皇居の木々に包まれたように続く代官町通りの歩道は、都心とは思えないみどりあふれるお散歩コースです。

<千鳥ケ淵戦没者墓苑(東門)>

- ※北の丸公園(田安門口)から千鳥ケ淵戦没者墓苑までのバリアフリー経路のご案内は、こちらをご覧ください。

<千鳥ケ淵戦没者墓苑(公衆トイレ)>

東門を入ってすぐに公衆トイレがあります。

<千鳥ケ淵戦没者墓苑(管理事務所)>

管理事務所には筆談器が配備されています。聴覚や発話に不安のある場合は、携帯されている耳マークを提示したり、窓口に掲示されている「筆談器あります」の表示を指さすなどして職員に筆談での対応を申し出れば、筆談等で応対してくれます。

<千鳥ケ淵戦没者墓苑(多目的トイレ)>

管理事務所の裏手に、車いす対応の多目的ブースも備えた公衆トイレがあります。

<千鳥ケ淵戦没者墓苑(六角堂)>

<千鳥ケ淵戦没者墓苑(西門へ続くスロープ)>

元々傾斜路と数段の階段が組み合わさせて造られた園路も、階段の一部をスロープ状に改修してあるので、車いすやベビーカーの利用者でも安心して参拝出来ます。

<千鳥ケ淵戦没者墓苑(西門)>

千鳥ヶ淵緑道から振り返って見た西門の全景です。千鳥ケ淵戦没者墓苑には、東門と西門の2カ所出入り口があり、西門の横には参拝者専用駐車場があります。今回は西門から出て千鳥ヶ淵緑道を通って、墓苑入口交差点に向かいます。

<千鳥ヶ淵緑道(千代田区立公園)>

千鳥ヶ淵緑道では、サザンカの園芸品種「御美衣(おみころも)」やシオンが咲いていました。

<墓苑入口交差点・千鳥ヶ淵緑道入口>

千鳥ヶ淵緑道から見える墓苑入口交差点(内堀通り)の様子です。

<千鳥ヶ淵さんぽみちの案内標識/墓苑入口交差点>

千鳥ヶ淵緑道の脇に設置されている案内標識を確認して、左手に進みます。

<千鳥ヶ淵交差点>

この交差点を渡ると内堀通りに沿って半蔵門交差点まで千代田区立の千鳥ヶ淵公園(通称「半蔵門公園」)が整備されており、公園からは皇居のお濠の一つである半蔵濠の雄大な景観が楽しめます。写真右手に映っている内堀通りの横断歩道を渡った先のみどりも千鳥ヶ淵公園(千代田区)の一部。こちらの公園を左手に進むと、その先には内堀通りに沿って緑道が続き、緑道に囲まれるようにイギリス大使館があります。

千鳥ヶ淵さんぽみちは、千鳥ヶ淵交差点の交番を左に曲がって、千鳥ヶ淵堤塘沿いに代官町通りを進みます。

<千鳥ヶ淵さんぽみちの案内標識/千鳥ヶ淵交差点>

ここから千鳥ヶ淵堤塘沿いの代官町通りです。

<代官町通り/千鳥ヶ淵堤塘の四つ目垣>

この辺りからは、歩道に沿って設けられた低い四つ目垣越しに千鳥ヶ淵の水面がご覧いただけます。

<千鳥ヶ淵堤塘の階段>

千鳥ヶ淵さんぽみちの案内標識では、この階段を登って千鳥ヶ淵堤塘の上を通る経路を指し示していますが、バリアフリールートではありませんので、代官町通りの歩道を進むルートをご案内します。

<千鳥ヶ淵堤塘の松林〉

<代官町通りのソメイヨシノ>

<代官町通りのヤマザクラ>

<千鳥ヶ淵堤塘のエノキやムクノキの大木〉

<東京国立近代美術館付属工芸館>

工芸館が見えてきました。工芸館の建物は国指定重要文化財「旧近衛師団司令部庁舎」です。

工芸館前の歩道は首都高速道路をまたぐ高架橋で、やや傾斜がきついスロープ状の坂道になっています。

<北白川宮能久親王銅像下の階段>

この階段を登ると北白川宮能久親王銅像に近道できるため、現在設置されている千鳥ヶ淵さんぽみちの案内標識では矢印が階段園路を指し示していますが、バリアフリールートではありませんので、このまま進んで北の丸公園の乾門口に迂回するルートをご案内します。

<乾門前交差点/代官町通り竹橋駅方面の様子>

代官町通りに沿って真っ直ぐ道なりに進んだ北の丸公園(北桔橋門口)の周辺には、北の丸公園の駐車場(第一駐車場、第二駐車場)や科学技術館、国立公文書館、東京国立近代美術館があり、さらに先に進めば竹橋駅にたどり着きます。

<乾門前交差点/皇居乾門側に渡る横断歩道の様子>

写真の横断歩道を渡った先は、皇居の乾門です。皇居東御苑の参観口のうち、北の丸公園(乾門口)や工芸館付近から最寄りの入口は、乾門前を左に曲がって約220m程先にある北桔橋門です。

<北の丸公園(乾門口)>

千鳥ヶ淵さんぽみちはここから北の丸公園内の区間に入り、東京国立近代美術館付属の工芸館(国指定重要文化財「旧近衛師団司令部庁舎」)に向かう園路から右に分岐して千鳥ヶ淵を望む高台を経由して、北の丸公園(田安門口)方面に続きます。

- ※千鳥ヶ淵さんぽみち近隣にある文化施設等の開館・開園状況やバリアフリー設備の設置状況等については、各文化施設等(千鳥ケ淵戦没者墓苑、千鳥ヶ淵緑道及び千鳥ヶ淵ボート場、工芸館、皇居東御苑、科学技術館、国立公文書館、東京国立近代美術館、日本武道館、昭和館(順不同))へお問い合わせください。

- ※耳マークは、聴覚に障がいのある方々がサポートを受けやすい社会環境づくりを推進することなどを目的として、(一財)全日本難聴者・中途失聴者連合会が考案したシンボルマークです。

- ※九段下駅(エレベーターのある6番出入口)から北の丸公園(田安門口)までのバリアフリー経路のご案内は、こちらご覧ください。

- ※竹橋駅(車いす昇降機のある2番出入口)から北の丸公園(北桔橋門口・乾門口)方面に向かうバリアフリー経路は、こちらをご覧ください。

2015年10月13日筆談承ります・北の丸公園

皇居外苑バックナンバー2015 / バリアフリー情報 / 北の丸公園ブログ

北の丸公園内の公園施設に筆談器を設置しています。また、園内を巡回している巡視員も筆談器や筆記用具を携帯しています。筆談器の配備場所や筆談器を携帯している巡視員には、耳マークを掲示(巡視員は耳マーク付きの胸章を着用)してあります。聴覚や発話に不安のある方には、筆談などで応対いたしますのでお気軽にお申し出ください。

〇北の丸公園巡視員(写真は国民公園協会皇居外苑巡視班)

耳マーク付きの胸章を着用している巡視員は筆談器を携帯してます。

〇北の丸休憩所(ザ・フォレスト北の丸)

受付カウンターに筆談器を配備してますので、売店・喫茶のサービススタッフにお申し付け下さい。

〇 北の丸駐車場

第3駐車場の管理所(日本武道館前)に筆談器を配備してますので、駐車場スタッフにお申し付け下さい。

〇公園管理事務所(皇居外苑管理事務所北の丸分室)

公園管理事務所の受付カウンターに筆談器を配備してます。聴覚や発話に不安のある場合は、携帯されている耳マークを提示したり、窓口に掲示されている「筆談器あります」の表示を指さすなどして筆談での対応を、インフォメーションスタッフ又は事務所員にお申し付け下さい。

- ※耳マークは、聴覚に障がいのある方々がサポートを受けやすい社会環境づくりを推進することなどを目的として、(一財)全日本難聴者・中途失聴者連合会が考案したシンボルマークです。

☆皇居外苑(皇居前広場他)での筆談器、耳マークの配備状況は、こちらをご覧下さい。

☆近隣の文化施設等におけるバリアフリー対応の状況や開館・開園状況の利用案内については、各文化施設等(昭和館、日本武道館、千代田図書館、東京国立近代美術館及び工芸館、国立公文書館、科学技術館、千鳥ケ淵戦没者墓苑、千鳥ヶ淵緑道及び千鳥ヶ淵ボート場(順不同))へお問い合わせください。

2015年10月09日No.16(北の丸公園グリーンアドベンチャー/大人用コース)

皇居外苑バックナンバー2015 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ / 春の花 / 皇居外苑・北の丸公園の紅葉

北の丸公園グリーンアドベンチャー、大人用コースの設問16番を紹介します。

16番の全景です。小さめの木ですが良い枝振りです。

初秋の頃、いち早く紅葉することでもよく知られており、北の丸公園ではちょうど今頃がこの木の紅葉の見頃になります。(写真は10月8日撮影)

ヒント

- ○大正時代(1912年)に米国ワシントンに贈った桜の返礼に渡来しました。ミズキの仲間です。

- ○春、白色や赤色、桃色の花(総苞)が咲きます。総苞片の先が凹んでいます。

白色の花が咲く品種(写真は4月20日撮影)

桃色の花が咲く品種(写真は4月20日撮影)

花の後に実った果実は秋になると深紅色に熟し、ヒヨドリやツグミなどの野鳥が好む大切なごちそうになります。(写真は10月6日撮影)

葉の筋(葉脈)が弧を描く様に伸びるのもこの木の特徴です。

樹皮には細かく亀裂が入ります。

北の丸公園では、科学技術館北側の園地の一角にまとまってたくさん植えられており、春の花の頃も、初秋の紅葉もとても見応えがあります。アメリカから送られてきた小さな苗木の何本かは皇室園地時代の新宿御苑にも届けられて苗畑で育てられ、後の時代になってここ北の丸公園にも移植されたという逸話もあるようですが、どの木がその当時のものなのか残念ながらはっきりとした記録が残っていません。

東京都立園芸高等学校の一角には、アメリカから送られた原木のうちの一本と伝えられる木が大切に残されているそうです。校内なので普段は一般の方が見ることは出来ませんが、毎年秋(11月はじめの土日)に行われる園芸展(文化祭)では原木のある実習エリアも公開されることがありますので、ご覧いただける機会があるかもしれません。

枝先をよく見ると、紅葉した葉っぱや赤く熟した実に並んで白っぽい花芽がたくさんついていて、早くも来年の春、桜の後に咲くための準備を始めています。

さて、この木の名前は何でしょう?

答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

北の丸公園から、園内の紅葉風景をお届けします。

<大銀杏(日本武道館前)>

<落葉樹林地>

武蔵野の雑木林をイメージさせる落葉樹林地の紅葉さんぽがおすすめです。

<ハゼノキ>

<ヤマボウシ>

<ガマズミ>

ケヤキなどの高木がだいぶ葉を落として、明るくなってきた落葉樹林地では、ハゼノキやヤマボウシ、ガマズミなどの木々がそれぞれ個性的な秋色に染まって目を楽しませてくれます。

<芝生広場のイチョウ>

<西大通りの紅葉>

<もみじ山>

日々赤みを増すもみじ山では、さまざまな色合いの葉がパッチワークのように混じり合い、錦秋の風景をご覧いただけます。

見頃を迎えた都会の森で、紅葉さんぽを是非お楽しみ下さい。