北の丸公園ブログ

521件の記事があります。

2016年07月29日ウォータープロジェクトを始めよう!

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園カエル通信 / 北の丸公園ブログ / 環境保全の取り組み / 皇居外苑ブログ

「水の日」をご存じですか?

8月1日は、水循環基本法で定められた「水の日」です。この日は 国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を深める日とされており、8月1日の「水の日」と「水の週間」を中心に、全国各地で水環境について考える契機としていただくための各種行事が開催されます。

北の丸公園内に位置する科学技術館のサイエンスホールでは、水の週間実行委員会他による『水を考えるつどい「私たちの水、日本の水」』が開催されます。

ぜひ、みなさまもお住まいの地域で開催される地元の水の日イベントをチェックして、お近くで行われる行事にご参加ください。

☆水の日及び水の週間に行われる主な関連行事は、こちら(国土交通省HP)でご確認ください。

環境省では、水環境の保全や水の大切さについて皆さまに知っていただき、お一人お一人が出来ることを考えていただきくきっかけとして、官民連携による「ウォータープロジェクト」を発足し、水環境に関する情報を発信しています。

台所に油を直接捨てないとか、歯磨きの時にちょっと節水する、ゴミをポイ捨てしないなど、日々の暮らしの中で誰もが取り組めるささやかな気配りの積み重ねが、水環境の保全や改善につながります。水の日をきっかけに、皆さんのお家や会社、学校などで、身近な水環境を守るための小さな"ウォータープロジェクト"を始めてみませんか?

北の丸公園の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(九段下駅(都営地下鉄新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線)、竹橋駅(東京メトロ東西線)、神保町駅(都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線)、東京メトロ半蔵門線)順不同)へお問い合わせください。

北の丸公園近隣の文化施設等のご案内

近隣の文化施設等の開館・開園状況等については、各文化施設等(国立公文書館、科学技術館、日本武道館、千代田図書館、千鳥ヶ淵緑道、千鳥ケ淵戦没者墓苑、しょうけい館(戦傷病者史料館)、昭和館、東京国立近代美術館及び工芸館、皇居東御苑、三の丸尚蔵館、千鳥ヶ淵ボート場順不同))へお問い合わせください。

☆科学技術館(1階イベントホール)では、明日(7月30日(土))と、明後日(7月31日(日))、「青少年のための科学の祭典(全国大会)」(行事会場は無料・常設展示は有料)が開催されます。詳しくは科学技術館にお問い合わせください。

☆国立公文書館では、7月16日(土)から8月27日(土)まで、平成28年第二回企画展「ようこそ地獄、たのしい地獄」(入場料無料・ただし8月11日(祝/山の日)と8月14日(日)以外の日曜、祝日は展示室は休み)が開催されています。詳しくは国立公文書館にお問い合わせください。

2016年07月28日梅雨明け、夏ピクニック!

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 気象観測

北の丸公園では、池のそばで白いエンジュの花が咲いていました。房状に咲くエンジュの花のひとつひとつを観てみると、マメ科植物に共通する蝶々のような形の小さな花をたくさん咲かせています。

<エンジュ(槐)の花>

大きく広がる枝には、一枚一枚が鳥の羽のような形をした葉っぱを茂らせ、夏の日差しを和らげるやさしい木陰を作り出すため、街路樹や公園樹としてもよく植えられており、都会でも実は身近な樹木のひとつです。皇居外苑や北の丸公園の辺りでも、和田倉噴水公園から九段下辺りの内堀通りなどに、街路樹として植えられており、厳しい環境にもめげず羽のような葉っぱを茂らせて、都心のオフィス街に降り注ぐ日差しを和らげています。

<カラスザンショウ(烏山椒)の葉>

北の丸公園の西側、千鳥ヶ淵側の林で鳥の羽を広げたような葉っぱを茂らせているこちらの樹木は、カラスザンショウです。鳥の羽のような葉っぱだけ観るとエンジュよく似ているような印象ですが、カラスザンショウはミカン科の植物です。葉や実などには香辛料の"山椒(さんしょう)"を思い起こさせるような独特な匂いがあります。

明後日(7月30日)は"土用の丑の日"ですので、"山椒"と聞くとウナギを思い浮かべる方も多いかと思いますが、鰻重(うなじゅう)に添えられることが多い香辛料の"山椒"の原料には、全く別の種類のサンショウ(山椒)という種類の植物の実や葉が使われます。

香辛料には使われないカラスザンショウですが、アゲハチョウの仲間の幼虫が好む食草のひとつとして知られ、いきものの多様性を構成するために大切な森の樹木です。

今日(7月28日)は、関東甲信越地方で梅雨明けが発表されました。

梅雨明け(関東甲信地方) 7月28日頃(昨年よりも18日遅く、平年より7日早い記録)

昨年(2015(平成27)年)は、7月10日頃

平年は、7月21日頃

梅雨も明けて、ときおり夏らしい日差しが降り注いだ今日の芝生広場には、木陰に小さなレジャーシートを広げて"夏ピクニック"を楽しむ方々の笑顔が咲いていました。

北の丸公園の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(九段下駅(都営地下鉄新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線)、竹橋駅(東京メトロ東西線)、神保町駅(都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線)、東京メトロ半蔵門線)順不同)へお問い合わせください。

北の丸公園近隣の文化施設等のご案内

近隣の文化施設等の開館・開園状況等については、各文化施設等(国立公文書館、科学技術館、日本武道館、千代田図書館、千鳥ヶ淵緑道、千鳥ケ淵戦没者墓苑、しょうけい館(戦傷病者史料館)、昭和館、東京国立近代美術館及び工芸館、皇居東御苑、三の丸尚蔵館、千鳥ヶ淵ボート場順不同))へお問い合わせください。

☆国立公文書館では、7月16日(土)から8月27日(土)まで、平成28年第二回企画展「ようこそ地獄、たのしい地獄」(入場料無料・ただし8月11日(祝/山の日)と8月14日(日)以外の日曜、祝日は展示室は休み)が開催されています。詳しくは国立公文書館にお問い合わせください。

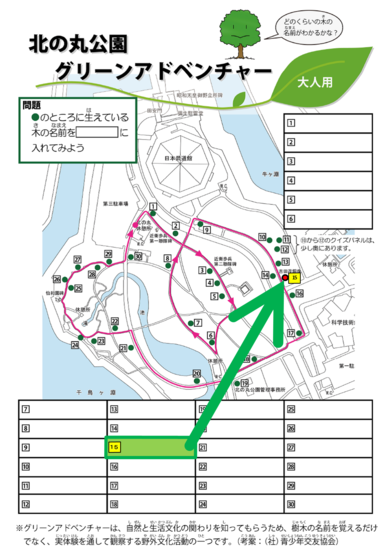

2016年07月25日No.15(北の丸公園グリーンアドベンチャー/大人用コース)

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ / 夏の花

北の丸公園グリーンアドベンチャー、大人用コースの設問15番を紹介します。

15番の木の全景です。モクレン科の常緑樹で、北の丸公園では5月頃から6月頃に大きな白い花を咲かせます(写真は6月2日撮影)

ヒント

○葉は厚めで光沢があります。

○初夏に芳香のある大きな白花が咲きます。

○中国の名山「泰山」(たいざん)と同じ和名です。

葉の様子(5月19日撮影)

この木の葉っぱは、長さが12㎝から25㎝以上にもなる大型の楕円形をしており、表面はつやつやした革質に覆われていて触ると硬い感触です。葉っぱの裏側には柔らかい毛が密生していて赤茶色(さび色)に見えます。

落ち葉の様子(5月19日撮影)

常緑樹のこの木は、新しい葉を開き、花を咲かせる晩春から初夏の頃になると古い葉が落葉するため、この木の周りには特徴的な大きな落ち葉が目立つようになります。

花の様子(6月2日撮影)

この木は、直径が25㎝以上にもなるとても大きな、香りの強い花を咲かせることが特徴です。

北アメリカ東南部原産のこの木は、明治初期に日本に到来したと云われ、大きく育つ樹の姿や大きく立派な花の様子を、古来から中国で名山として知られる「泰山(たいざん)」の雄大な姿に喩えて、この木の和名がつけられました。

実の様子(10月30日撮影)

花びらが落ちた後にできる実はまるでマイクのような形です。マイクのような形のまま地面に落ちます。

樹皮の様子(12月18日撮影)

樹皮は灰褐色で 滑らかです。

さてこの木は何でしょう?

北の丸公園では、科学技術館北側の広場(通称"花木園エリア")に、15番の木を囲むように数本まとまって植えられており、開花期には辺り一面に柑橘を思わせるような甘い香りを漂わせます。答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

2016年07月21日大暑(たいしょ)を涼やかにシェアしよう

皇居外苑いきもの / バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 季節の便り / 環境保全の取り組み

明日(7月22日)は、二十四節気の一つの「大暑(たいしょ)」です。今日の東京都心は、最高気温が22℃止まりで"梅雨寒(つゆざむ)"の一日になりましたが、西日本を中心に全国各地では連日のように「30℃以上の真夏日や35℃を超える猛暑日が記録された」、「今年は猛暑が予想される」といったニュースが報じられています。

殆どの地域では小中学校も夏休みに入り、各地で夏祭りや花火大会が催される楽しい季節が訪れようとしています。皇居外苑や北の丸公園が位置する東京都心部でも、夏休み中は子供たちが涼しげな浴衣(ゆかた)姿で賑やかにはしゃぐ姿をときおり見かけることがあります。

浴衣の柄には、ユリ(百合)やアサガオ(朝顔)、アジサイ(紫陽花)などの夏の花や、トンボ(蜻蛉)、チョウチョウ(蝶々)、金魚などのいきものをモチーフにした伝統的な和柄がありますが、さまざまなデザインの浴衣が売られている現代でも、やはり伝統的な和柄は定番の人気だそうですね。

<オニユリ(鬼百合)>

<コヒルガオ(小昼顔)>

<コシアキトンボ>

<アオスジアゲハ(青條揚翅蝶>※5月2日撮影

暑い暑い大暑の一日は、浴衣や、かりゆし、アロハなど、思い思いの涼やかな服装でおめかしして、街歩きや公園さんぽに出かけて、和柄モチーフになった植物やいきものを探したりして、クールシェアしてみるのもいいかもしれませんね。

皇居外苑(皇居前広場)の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(二重橋前駅(東京メトロ千代田線、東京駅(東京メトロ丸ノ内線、JR)、日比谷駅(都営地下鉄三田線、東京メトロ日比谷線・千代田線)、大手町駅(都営地下鉄三田線、東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線)、有楽町駅(東京メトロ有楽町線、JR)、霞ヶ関駅(東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線)、桜田門駅(東京メトロ有楽町線)(順不同))へお問い合わせください。

北の丸公園の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(九段下駅(都営地下鉄新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線)、竹橋駅(東京メトロ東西線)、神保町駅(都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線)、東京メトロ半蔵門線)順不同)へお問い合わせください。

北の丸公園近隣の文化施設等のご案内

近隣の文化施設等の開館・開園状況等については、各文化施設等(国立公文書館、科学技術館、日本武道館、千代田図書館、千鳥ヶ淵緑道、千鳥ケ淵戦没者墓苑、しょうけい館(戦傷病者史料館)、昭和館、東京国立近代美術館及び工芸館、皇居東御苑、三の丸尚蔵館、千鳥ヶ淵ボート場順不同))へお問い合わせください。

☆国立公文書館では、7月16日(土)から8月27日(土)まで、平成28年第二回企画展「ようこそ地獄、たのしい地獄」(入場料無料・ただし8月11日(祝/山の日)と8月14日(日)以外の日曜、祝日は展示室は休み)が開催されています。詳しくは国立公文書館にお問い合わせください。

2016年07月19日夏土用(なつどよう)

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 季節の便り / 皇居外苑・北の丸公園の梅

昨日(7月18日)は、九州地方から東海地方までの梅雨明けが発表されました。本日(7月19日)は、"土用の入り(どようのいり)"、暦の上でも本格的な暑さの到来です。

土用(どよう)というと、一般的には暑さが厳しいこの時期の「土用の丑の日(どようのうしのひ)」と「夏バテ防止のウナギ」を連想しますが、暦の上では立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間をそれぞれ土用といいます。

立秋の前日(今年は8月6日)までの"夏土用(なつどよう)"の時期は、特に暑さが厳しくなることから「暑中(しょちゅう)」といい、この時期に親しい方の健康などを案じる便りを互いに送り合う"暑中見舞い(しょちゅうみまい)"の風習は、現代でも幅広い世代で広く行われています。

<梅の葉>

夏土用の頃には、塩漬けしておいた梅の実と紫蘇の葉を三昼夜ほど天日と夜露にさらして梅干しを仕上げます。北の丸公園のウメの木は、緑の葉を茂らせて次の春に向けて栄養を蓄えています。

<柿の葉>

地方によっては、柿の葉などを用いた薬湯に入ったり、お灸をすえたり(土用灸)といった、身近な植物の効能を活かして厳しい夏の暑さを乗りきるための工夫が、古来から伝わる日々の暮らしの知恵として伝えられているようです。

暑さが厳しいこの時期、熱中症予防と紫外線(日焼け)対策をしっかり準備して、公園では出来るだけ木陰の涼しい場所を選ぶなど、室内でも屋外でも決してムリせず、体調の変化に十分気をつけてお過ごしください。

2016年07月15日小さな紫の花が咲きました

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

北の丸公園の森の中で、コムラサキ(小紫)が小さな花を咲かせていました。

コムラサキ(小紫)は、ムラサキシキブ(紫式部)と同じクマツヅラ科の低木です。自家受粉でも結実することが出来るため大変実付きがよく、秋になると細い枝いっぱいに青紫色の小さなまん丸い実をたわわに実らせます。

北の丸公園の最寄り駅

運行状況や利用案内は、最寄りの各駅(九段下駅(都営地下鉄新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線)、竹橋駅(東京メトロ東西線)、神保町駅(都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線)、東京メトロ半蔵門線)順不同)へお問い合わせください。

北の丸公園近隣の文化施設等のご案内

近隣の文化施設等の開館・開園状況等については、各文化施設等(国立公文書館、科学技術館、日本武道館、千代田図書館、千鳥ヶ淵緑道、千鳥ケ淵戦没者墓苑、しょうけい館(戦傷病者史料館)、昭和館、東京国立近代美術館及び工芸館、皇居東御苑、三の丸尚蔵館、千鳥ヶ淵ボート場順不同))へお問い合わせください。

☆施設メンテナンスのため長期休館していた工芸館は、明日7月16日(土)から再開されます。詳しくは工芸館にお問い合わせください。

☆国立公文書館では、明日7月16日(土)から8月27日(土)まで、平成28年第二回企画展「ようこそ地獄、たのしい地獄」(入場料無料・ただし8月11日(祝/山の日)と8月14日(日)以外の日曜、祝日は展示室は休み)が開催されています。詳しくは国立公文書館にお問い合わせください。

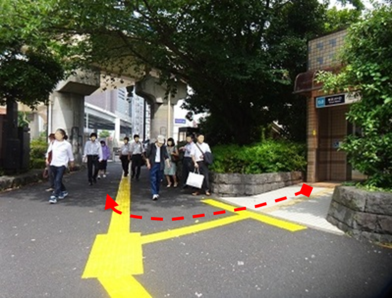

2016年07月14日北の丸公園ひと駅さんぽ【飯田橋駅から九段下交差点(目白通りルート)】

皇居外苑バックナンバー2016 / バリアフリー情報 / 北の丸公園ひと駅さんぽ / 北の丸公園ブログ

飯田橋駅のうち、地上行きエレベータが設置されている飯田橋交差点エレベータ地上出入口と、今回ご案内するルート上に位置するJR東口、東西線A5出入口の3カ所それぞれを起点に、九段下交差点(下図の★印)を経由して、北の丸公園方面に向かうバリアフリールートをご案内いたします。

北の丸公園から最も遠い飯田橋交差点エレベータ地上出入口からは、外堀通りと目白通り、大久保通りが交差する飯田橋交差点を経由(右折)して目白通りを歩きます。九段下交差点までの道のりは、歩行距離約1.06㎞、ゆっくり歩いて約21分と少し長いルートですが、沿道に点在する標石や解説板、神社などで地域の歴史を辿りながらのんびりと歩けるひと駅さんぽです。

<飯田橋駅(地下鉄エレベータ地上出入口)から九段下交差点までのバリアフリー経路図>

〇エレベーター(地上出入口)

・東京メトロ有楽町線、南北線、都営地下鉄大江戸線からアクセスしやすい地上行きのエレベーターは、飯田橋交差点地上エレベーター出入口(外堀通り沿い)に設置されています。

・東京メトロ東西線は、A5出入口(目白通り沿い)にエレベーターが設置されています。

※飯田橋駅出入口の詳しい位置や運用時間、駅構内のバリアフリー設備、エレベーターの運行状況等については、飯田橋駅(東京メトロ南北線、有楽町線、東西線、都営地下鉄大江戸線、JR(順不同))へお問い合わせください。

<地下鉄飯田橋駅/飯田橋交差点地上エレベーター出入口>

東京メトロ有楽町線、南北線、都営地下鉄大江戸線からアクセスしやすい地上行きエレベーターの出入口です。今回ご紹介する飯田橋駅から北の丸公園までのひと駅さんぽの起点のうちで一番遠いスタート地点です。

<地下鉄飯田橋交差点地上エレベーター出入口(外堀通り)の様子>

地上エレベーター出口の前は、外堀通り、目白通り、大久保通りなどが交差する飯田橋交差点です。この交差点付近は千代田区と新宿区、文京区の区界です。

<目白通り(飯田橋交差点)>

この角を右に曲がり、目白通りに沿って歩きます。曲がるとすぐにJR飯田橋駅東口があります。

<JR飯田橋駅東口(目白通り)>

JR飯田橋駅東口です。JR中央本線(各駅)をご利用の方は、こちらを起点に北の丸公園までのひと駅散歩をお楽しみいただけます。

また、JR飯田橋駅西口(神楽坂側)をご利用の方は、西口を出て左方向(南東)に早稲田通りを歩かれれば、今回ご紹介するルートとは趣の異なる北の丸公園までのひと駅さんぽもお楽しみいただけます。

※早稲田通りのお散歩ルートで北の丸公園に到達するには、靖国通りを横断する際に田安門交差点の歩道橋(階段のみ)を渡るか、少し離れた九段坂下交差点、又は九段坂上交差点の横断歩道へ迂回する必要があり、最後にちょっと遠回りで不便にも思いますが、九段坂上交差点を経由される場合は、靖国神社外苑の杜が形づくる九段坂の重厚な風景も併せてお楽しみいただけます。

<飯田橋駅東口交差点/東西線A5エレベーター出入口>

目白通りの向かい側には、エレベーターが設置されている東京メトロ東西線のA5出入口があります。東西線をご利用の方はこちらを起点にひと駅散歩をお楽しみください。

<日本赤十字社跡>

<新徴組屯所跡>

<徽章業発祥の地跡>

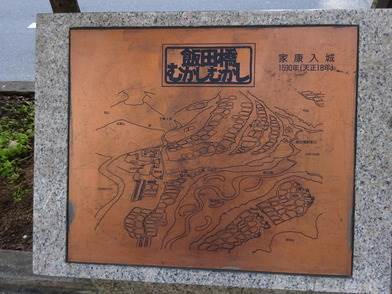

<飯田橋むかしむかし(家康入城)>

<飯田橋むかしむかし(江戸のおわり)>

<飯田橋むかしむかし(明治のはじめ)>

<北辰社牧場跡>

<東京女子医科大学発祥の地>

<筑土神社>

目白通り沿いの高層ビルに囲まれるように、筑土神社の祠が祀られています。この社(やしろ)は、940年(天慶3年)ごろに太田道灌が平将門を祀った津久戸神社がはじまりとされ、かつては江戸明神、田安明神とも呼ばれた江戸を代表する神社のひとつと云われ、1874年(明治7年)に筑土神社となり、1945年(昭和20年)に空襲で焼失した後、現在の地に移され再建されたそうです。境内にある二個の力石は、千代田区指定の有形民族文化財になっています。

<九段下交差点(目白通り)>

<九段下交差点(九段下交番前)>

経由地の九段下交差点(★印)に着きました。ここから北の丸公園(田安門口)までは、約380m、ゆっくり歩いて約7分程です。

※九段下駅6番出口(九段下交差点)から北の丸公園(田安門口)、日本武道館方面に向かうバリアフリー経路は、こちらをご覧ください。

歩いてみると意外と近い飯田橋駅からの"ひと駅さんぽ"。田安門交差点の横断歩道橋を渡って、早稲田通りを歩いてJR飯田橋駅西口に向かう最短ルートでは、約826m、ゆっくり歩いても16分ほどの道のりです。日本武道館の大規模な行事等で、田安門付近や九段下駅に向かう歩道が大混雑して順番待ちの列になっているような時は、飯田橋駅まで"ひと駅さんぽ"を選ぶのも選択枝の一つです。急がば回れで、早く、楽しく、安全におうちに帰れますよ。

※近隣の文化施設等の開館・開園状況やバリアフリー設備の設置状況等については、各文化施設等(昭和館、しょうけい館(戦傷病者史料館)、日本武道館、千鳥ヶ淵緑道及び千鳥ヶ淵ボート場、千鳥ケ淵戦没者墓苑、科学技術館、国立公文書館、東京国立近代美術館及び工芸館、千代田図書館(順不同))へお問い合わせください。

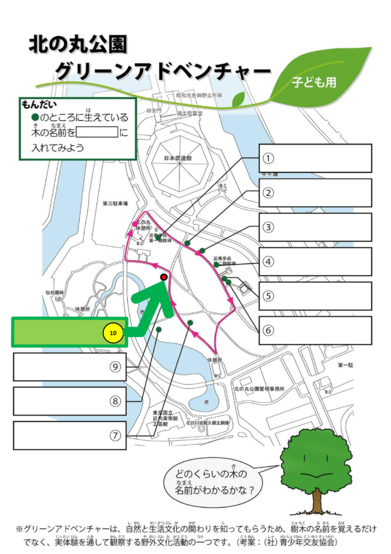

2016年07月11日No.10(北の丸公園グリーンアドベンチャー/子供用コース)

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園グリーンアドベンチャー / 北の丸公園ブログ

北の丸公園グリーンアドベンチャー、子供用コースの設問10番を紹介します。

10番の木の全景です。葉などにスーッとする香り成分を持つ常緑樹です。北の丸公園内には、約500本以上も植えられおり、皇居と一体になった重厚な森の景観を形づくっています。(5月13日撮影)

ヒント

○神社やお寺によく植えられているよ。

○幹が太く枝葉が茂ってすごい大木になるよ。

○葉にはつやがあって、揉むとよい香りがあるよ。

兵庫県、佐賀県、熊本県では、この種類の木が"県の木"として指定されています。

この種類の木は長寿なものが多く、日本各地で天然記念物に指定されるほどの巨樹大木が存在します。

数多くの巨樹名木の中でも、鹿児島県姶良市(あいらし)の蒲生神社(かもうじんじゃ)にあるこの種類の木は、日本国内で最も太い樹木として知られ、国の特別天然記念物に指定されて保全が図られるとともに、地元では古くから"おおくすどん"と呼ばれて大変親しまれているそうです。

暗褐色の樹皮は、太くなるにつれ、ごわごわとして短冊状に縦に裂けます。

葉の様子(写真は1月7日撮影)

葉は長さ5センチの卵形で先がとがり、一カ所から出ている3本の葉脈(三行脈)がはっきりしているのが特徴です。この木の葉や樹皮、材木に含まれる爽やかな香りには、虫を除ける効果のある成分を豊富に含むため、古くから「樟脳(しょうのう)」の材料として活用されてきました。

落ち葉の様子

春に新しい葉が出ると、入れ違うように古い葉が落葉します。

花の様子(写真は5月6日撮影)

5月から6月頃、葉の付け根に黄白色で直径約5ミリの花を多数つけます。

佐賀県ではこの小さな花が"県の花"として指定され、親しまれている樹木です。

北の丸公園の中心地(近衛歩兵第二連隊碑近く)には、公園内に植えられているこの種類の木としては最も太い幹周り約3.38mの大木が植えられています。

さてこの木は何でしょう?答えはぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。

2016年07月07日小暑(しょうしょ)、七夕(たなばた)、クールアース・ディ

皇居外苑バックナンバー2016 / 北の丸公園ブログ / 季節の便り / 環境保全の取り組み

本日(7月7日)は、二十四節気の一つの「小暑(しょうしょ)」です。文字通り、本格的な夏の暑さがやってくるほんの少し前とされていますが、各地では真夏日や猛暑日が記録されています。

北の丸公園の一角にある小さな竹藪では、7月の風に揺れて竹の葉がサラサラと音をたてていました。

笹竹に短冊をつけてお願い事を祈る七夕の風習は、中国大陸伝来のさまざまな伝説や風習が、日本古来の信仰や習慣と結びつき、奈良時代から江戸時代の間に宮廷の貴族から庶民まで広ったものと云われています。織姫と彦星が、年に一度、天の川を渡って再会するというロマンチックな物語は、現代でも多くの世代に親しまれています。

新暦の七夕(7月7日)や、旧暦の伝統的な七夕(2016年は8月9日)の頃には、全国各地で地域色あふれる独特な七夕祭りが盛大に行われます。

クールアース・デーの夜、全国のライトアップ施設や各家庭において夜8時から10時までの2時間のライトダウン(一斉消灯)を呼びかけ、また全国各地で催される関連行事に参加していただくことで、地球温暖化防止のための活動をより広く、より多くの皆さんに知っていただくための取り組みが、さまざまな方々の参画により行われています。

今晩は、お近くで開催されるクールアース・デーのライトダウンイベントに参加されたり、ご家庭や会社・お店でライトダウン(一斉消灯)やキャンドルを灯したり、一人一人が楽しんで出来る、小さな小さな温暖化防止の取り組みの普及活動に参加されてはいかがでしょうか。

みんなで少しずつライトダウンしたら、久しぶりに訪れるひとときの闇夜と、照らし出されるような天の川が現れて、その岸辺で照れくさそうにはにかんだ織姫と彦星の笑顔が見えるかもしれませんよ。

北の丸公園グリーンアドベンチャー、大人用コースの設問7番を紹介します。

7番の木の全景です。北の丸公園には、初夏の里山の森を彩る代表的な樹種として数多く植えられています。(写真は5月6日撮影)

ヒント

○梅雨の頃、白い総苞(そうほう)の中心に小さな花が咲きます。

○実は甘くて食べられます。

○白い総苞を法師(ほうし)の頭巾(ずきん)に見立てて名前となりました。

花の様子(5月22日撮影)

花びらのような白い部分は、花を保護するために葉が変化して発達した器官で、総苞(そうほう)と呼ばれます。本当の花は総苞の中心の丸い部分にたくさん集まって咲き、このような花の形状は花序(かじょ)と呼ばれます。

この種類の木は、北海道を除く全国各地に自生し、この花を田植えを始める目安にする地域もあるそうです。北の丸公園では、公園の中央に広がる落葉樹林地を中心に点在して植えられています。

実の様子(10月13日撮影)

秋に熟す実は、山に生える木の実としては比較的甘みがあるため、山里では今でも山からのささやかな恵みとして、おやつ代わりに摘むこともあるそうです。

名前の由来

和名の由来は、白い総苞と丸い花の取り合わせが、まるで僧兵の衣装(物語に出てくる弁慶などが身につけている白い頭巾(五条袈裟))をイメージさせるということで名付けられたと云われています。

葉の様子(4月26日撮影)

葉先の方に向かってカーブを描いて伸びる葉脈や、柔らかそうな楕円状の葉っぱの縁がウェーブしているのもこの木の葉っぱの特徴です。

樹皮の様子(10月15日撮影)

暗赤褐色の樹皮は、木が大きくなってくると燐片状に剥がれてまだら模様になります。木材の材質は、粘り強くて折れにくい材質のため、木槌(きづち)や鍬(くわ)などの強い力が加わる道具の柄などに用いられるそうです。

さてこの木は何でしょう?

答えは、ぜひ北の丸公園に確かめに来て下さい。

☆コースのご案内や解答用紙のダウンロードは、北の丸公園グリーンアドベンチャーのご案内をご覧下さい。