※この記事は、2024年12月7日に開催された第12回グッドライフアワード表彰式における環境大臣賞受賞プレゼンテーションに基づいて作成されています。

森の豊かな恵みを関わるすべての人に

フォレストニアの相羽智江と申します。 今、この場に立っている自分を、5年前の私が想像できたでしょうか。私は、12年ほどいた介護業界に少し疲れてしまい、5年前に地元の小さな造園会社に転職しました。そして、激動の日々を重ね、今この場に立っています。

取組内容の紹介の前に、私が、弊社代表の加藤と出会った時のことを少しお話しさせてください。

私がフォレストニアで働きたいと思ってアプローチした時には、求人募集をしていなかったのですが「話だけなら聞いてくれる」と言われ、私は加藤を訪ねました。

ところが加藤は話を聞くよりも森や木や庭の話、失敗話や挑戦している話など2時間くらい喋っていたでしょうか。普通の人だったら帰っていたのかもしれません(笑) しかし、普通でない私は、その加藤の話に、描いているビジョンにものすごく心を動かされたのを覚えています。

加藤の描いていたビジョン、それは、天然の森の木を使った庭づくりでした。それもただ庭を作ると言うものではなく、それを手段とした仕組みを作るという壮大なものでした。私は、道半ばのそのビジョンに共感し、それが実現した時に広がるであろう景色を、私も見てみたいと思ったのです。

どうして入社できたのかわかりませんが(笑)ただひとつわかっていることは、加藤の描いた目的地に一緒に向かいたいと言う思いを持って私がフォレストニアの一員になったことです。

そんな私が、そんな仲間と一緒に進めてきた取組をご紹介します。

瀬戸で生まれた「山採りの庭づくり」

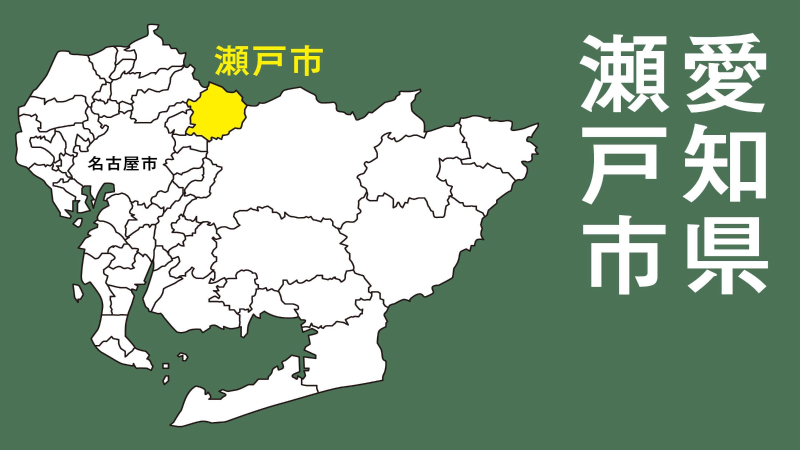

フォレストニアは、愛知県瀬戸市にあります、51年の歴史を持つ造園会社です。

フォレストは「森」を、ニアは「近い」を意味し、森と暮らしや人をもっと近づけたいという思いが込められたブランド名です。

我が町・瀬戸市は、周囲を小高い山々に囲まれた1000年以上の陶磁器産業の歴史を持つ町です。

森からは良質な粘土が採れ、焼き物を焼くための薪や釉薬も豊富に採ることができました。

この町の発展を支えてきたのが、地域の森でした。

瀬戸の森は、広葉樹が広がる多様性が豊かな森です。

この瀬戸の森で出会ったのが、「山採りの木」でした。 ある地主様から「森の管理ができずに困っている」という相談を受けました。加藤がその森へ足を運び目にしたのは、周囲の木々との競争の環境の中で、長い年月をかけて自然に形づくられた木々でした。これらの木からは、人工栽培の木にはない個性と力強さを感じ、衝撃的な出会いだったと聞いています。その時「この木を庭に移し、森の風景を暮らしの中に届けたい」 「そしたらどれほど豊かな景色が生まれるだろう」と思ったそうです。それまでの庭づくりが、森の木との出会いで一変したと言うのです。

この木を庭に移し、森の風景を暮らしの中に作り出せたら、どんなに豊かな景色が生まれるだろうと思ったそうです。それまでの庭づくりが、この木の出会いと共に一変したと聞いています。

こうして “天然の森の木”を使った「山採りの庭づくり」が始まりましたが、そうは簡単にはいきませんでした。初めの頃は、森から庭に移植した木が環境に適用できず、枯れてしまうことが続きました。

また、会社の変化に伴い、社内での分断や、仲間が去る出来事もありました。周囲の理解を得られず、悔しい思いをしたこともありました。

それでも、私たちは、知識や技術、経営を学び続けました。志を共にする仲間たちと、たくさんの失敗と挑戦を繰り返してきました。今では、「山採りの木」の移植の成功確率も9割近くになり、「山採りの庭」を安定して提供できるようになりました。

私たちが届ける「山採りの庭」は、単に森の木を使って作る作業だけではありません。お客様の暮らしを想像しながら木を選びます。時には、お客様と一緒に森に出向き、掘り取る作業も一緒に行います。

そして、その木を運び出します。私たちは、全て人力で行います。

地域の森から、地域の暮らしへ届けるので、移動時間はとても短いです。

そして、家の中からの眺めを考えながら、森の景色を作っていきます。さらに、私たちは、完成後もメンテナンスを行っています。この一貫したプロセスこそが、「山採りの庭」の魅力や価値であり、私たちの庭づくりの醍醐味でもあります。

何より大切にしているのは、庭をつくる私たち自身が、ふるさとの森を語ることです。 「その木はどの森に生えていたのか」「その木をなぜ使うのか」「どんな人たちが関わったのか」…… 木々の背景にあるストーリーを伝えることで、庭は単なる緑の空間を超えると思っています。

暮らしの中で、森や地域との繋がりを感じたり、考えたりするきっかけを生み出すものになっています。何気ない日常にそっと寄り添う、素朴な庭です。

森と人が共生する地域をつくる

この庭づくりを支える大切な要素が、地域の人たちと森とをつなぐ活動です。

管理に困っている森の地主さんと、森の資源が欲しい地域の人たちの橋渡しや、森の整備、森の資源のを有効活用する仕組みづくりを行っています。

地元の小学校で森林学習を行っています。瀬戸の森と焼き物産業の関係性や、瀬戸の森が持つ豊かな多様性の魅力と、今の森の課題について伝えています。又、子どもたちと、「自分たちにできること」を共に考え、身近な森を地域の宝として関わり続けることのできる次世代の森の守り手を育てる場として取り組んでいます。

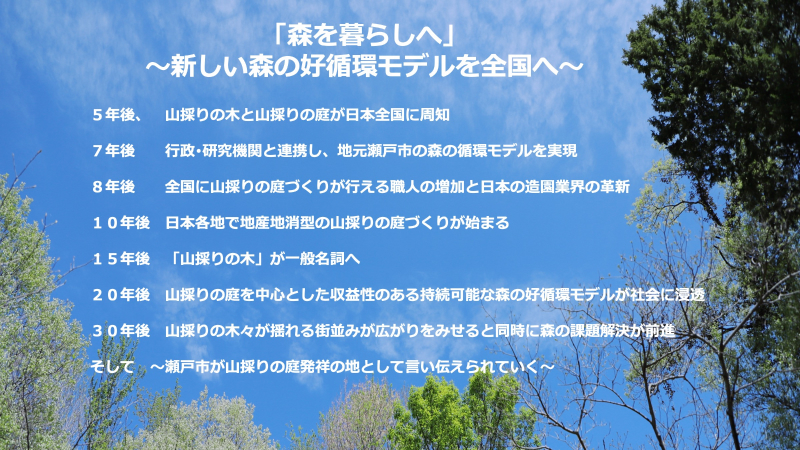

こうした活動を続ける中で、私は、少しずつ、加藤が描いていたビジョンの本質を理解していきました。一時的な努力や善意に頼るのではなく、必要だから自然と行動を起こし、その結果、森が整備され、地域が潤う。それは、無理なく自動的に回り続ける仕組みでした。今では、そのビジョンは加藤だけのものではなく、私自身や仲間たちの思いでもあります。

フォレストニアは、地産地消の庭づくりから生まれる収益を、森の整備や地域活動に再投資する形でこの仕組みを回しています。この循環が、荒廃した森の課題解決と地域の未来の発展につながっていくことを目指しています。

正直なところ、私たちが思い描いているような景色には、まだ辿り着いていません。それでも、こうして評価いただいたことが大きな励みとなり、胸を張ってさらに前に進む力をいただきました。

私たちが愛する瀬戸の地で、木や庭の専門性を持つ私たちだからこそできる庭づくり、地域への貢献、それを形にするのが「山採りの木」です。まず地元の瀬戸での取組を成功させ、それを全国各地へ広げていくことが、次なる私たちのビジョンです。

そんなビジョンを持っている私は、5年前には想像しなかった世界で、森と関わりながら幸せに働いています。

このようにお話しさせていただく機会をいただき、ありがとうございました。

環境大臣政務官を務める五十嵐清氏(左)から表彰されるフォレストニア

環境大臣政務官を務める五十嵐清氏(左)から表彰されるフォレストニア

【受賞取組の現場訪問】

グッドライフアワードでは、2025年3月21日(金)に愛知県瀬戸市にあるフォレストニア(愛日緑化造園)の活動現場に訪問させていただきました。

まず訪問したのは、「山採りの木」で作庭された方のご自宅。私たちを快く招き入れていただき、リビングの大きな窓から庭を拝見。見事に自然の森を切り取ったような風景がそこにありました。「花が咲いたり紅葉したり、季節ごとに風景が変化して飽きません。娘も庭を眺めたり、庭で遊ぶのが大好きなんです」と奥様。春の陽が差し込む庭を見ながらお話をお聴きする中で、フォレストニア代表の加藤滋さんが大切にされている「豊かさ」を垣間見ることができたように感じました。

次は、「山採りの木」を育む森を訪問。木の選定から採り出しまでの一連の行程を解説していただきました。スタッフの方々が生き生きと作業され、質問にも終始笑顔で対応いただいたことがとても印象的で、ここでも自然や森の有する「豊かさ」に触れたように思います。その後、加藤さんや相羽智江さんなどと森林浴をしながら、お弁当を美味しくいただきました。「瀬戸市の豊かな森を活用して地域の新たな価値を見出す」などのお話は、実際に森の中でお聴きするととても説得力がありました。

最後には、フォレストニアの皆さんと共に、川本雅之 瀬戸市長はじめ瀬戸市役所皆様を訪問し、グッドライフアワードの受賞報告などを行いました。今回の受賞をきっかけに、このような素晴らしい活動が自治体はじめ地域の様々な関係者の理解・協力を得ながら広がっていくことを期待し、環境省としてもネットワークなども駆使してできる限りの応援をしていきたい、そんな風に思えた現場訪問でした。

丁寧かつ親切にご対応をいただいたフォレストニアの皆様に感謝申し上げます。

環境省 地域政策課

登壇者:相羽智江氏(フォレストニア)

登壇者:相羽智江氏(フォレストニア)