※この記事は、2024年12月7日に開催された第12回グッドライフアワード表彰式における環境大臣賞受賞プレゼンテーションに基づいて作成されています。

明治35年から続くものづくり

私たちヤマキ醸造は、埼玉県北西部の県境にある神川町(旧・神泉村)で、明治35年に創業しました。「守る自然、残す自然」という考え方を会社の理念として、食品づくりを行っています。具体的に作っている製品は、「醤油」「味噌」「お豆腐」「漬物」です。

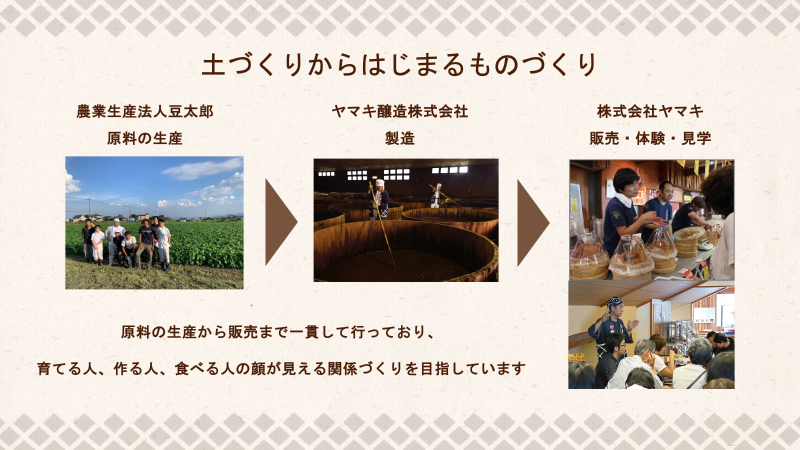

私たちのものづくりは、土づくりから始まります。 グループ会社は、有機栽培で原料(大豆・小麦)を作る農業生産法人豆太郎、それらの原料を用いて商品を製造するヤマキ醸造、製品の販売を行うヤマキで構成されています。家族経営のような会社です。

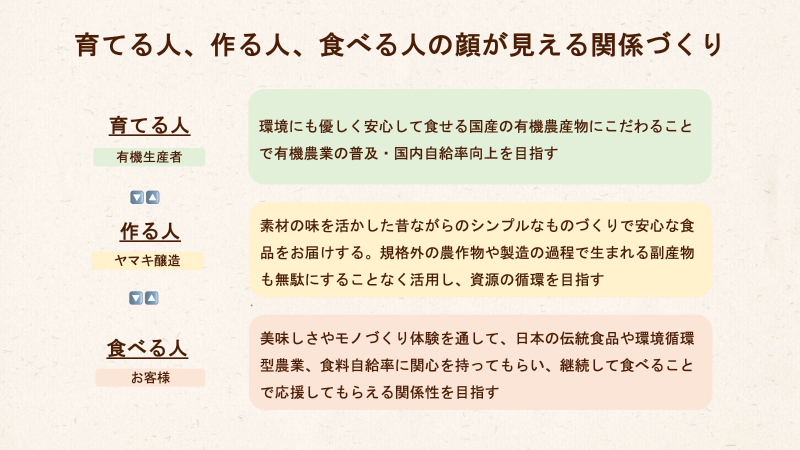

このグループ活動を通じて、原料の生産から販売まで一貫して行うことで、育てる人、作る人、食べる人の顔が見える関係づくりを大切にしています。

「原料」と「製法」へのこだわり

ヤマキ醸造のものづくりで大切にしていることが2つあります。1つ目が原料、2つ目が伝統的な製法です。

私たちの使っている原料には、「できるだけ安全で環境にも優しく自然な味わい」を持った素材を選択して使っています。具体的には、国産というだけではなく、有機栽培もしくは特別栽培の基準を満たしている素材に限定して製品を作っています。

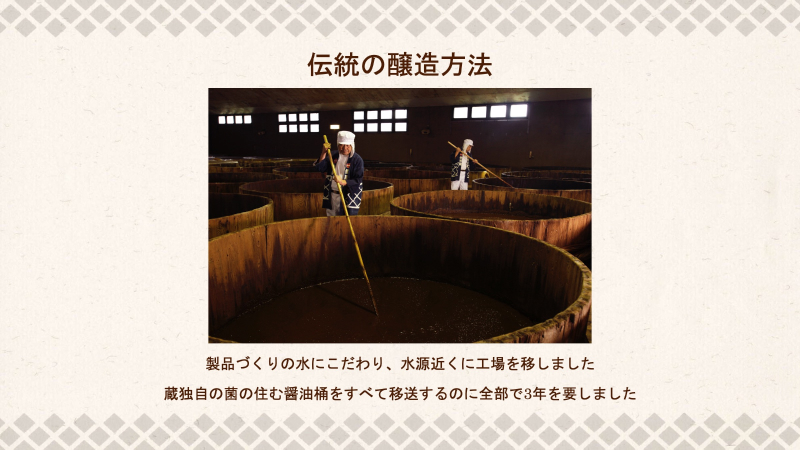

食品づくりには、たくさんのお水も使います。地元の秩父山麓の湧き水は、とても柔らかくて素材の味を引き出しますので、お水にもこだわっています。 もちろん、食品添加物は使用しておりません。

2つ目のこだわりポイントが、伝統的な製法です。今ではお醤油屋さん自体も珍しくなっていますが、大きな杉桶を用いて手間暇かけたものづくりを行っています。

工場の目の前には、実際に原料として使っている大豆や小麦を生産している畑があります。お客様が工場にいらした時には、その原料から実際に商品を作っている現場を見ていただけます。それらを味わっていただける食事処もありますし、買っていただける直売場も併設しています。

また、工場で見学や体験ができるようになっていて、豆腐作り、醤油絞り体験、味噌作り体験などを行っています。

顔が見える関係づくり

私たちのSDGsの取組としては、まず、原料は国産だけではなく有機栽培や農薬/化学肥料を控えた素材に限定して、環境保全型の農業を推進しています。 工場の屋根には太陽光パネルを設置して、自然エネルギーを活用しています。 豆腐工場から出るオカラや醤油の絞り粕など、ものづくりの副産物もしっかり再利用して、今では副産物の廃棄ゼロを達成することができています。

さらに、開発を通じた取組として、アップサイクル商品を生み出しています。 少し欠けてしまったお豆腐を再利用した「とうふのマヨ」は、埼玉県の新商品アワードで受賞しました。 小さすぎる玉ねぎや、曲がってしまったキュウリなども、しっかり美味しく漬けて、「旬彩漬シリーズ」として商品化しています。

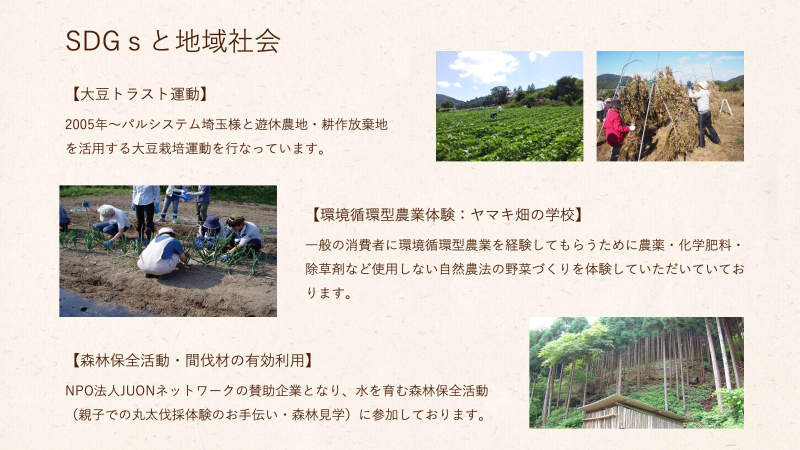

地域とのSDGsの取組としては、遊休農地や耕作放棄地を有機の大豆畑に変える「大豆トラスト運動」を推進したり、「ヤマキ畑の学校」を開催したり、NPO法人のJUONネットワークさんの間伐材を使った割り箸などを積極的に施設で利用しています。

このように、育てる人、作る人、食べる人の顔が見える関係づくり、そして、協力し合って応援し合える関係づくりを目指して、ものづくりを行っています。

ご清聴ありがとうございました。

環境大臣政務官を務める五十嵐清氏から表彰される木谷佳恵氏と木谷真美氏(ヤマキ醸造株式会社)

環境大臣政務官を務める五十嵐清氏から表彰される木谷佳恵氏と木谷真美氏(ヤマキ醸造株式会社)

【受賞取組の現場訪問】

グッドライフアワードでは、2025年3月7日(金)にヤマキ醸造株式会社を訪問し、会社の取組や社内の様子を見学いたしました。

ヤマキ醸造株式会社さんの食べる人の健康に役立つ安心・安全の食品づくりと、その食品を作るために欠かせない原材料も、国産の有機栽培または特別栽培にこだわることで環境面にも配慮された取組が行われています。

また、契約生産者には、一般農法に比べ手間もかかる有機栽培や特別栽培で収穫される原材料のみを取り扱うに伴い、その全量を買い取ることで、有機農業等に取組む農家を増やしていくことや、農家の後継者不足が社会問題となっているなか、安心して農業を継続していけるよう社会面・経済面にも寄与した取り組みとなっていると感じました。

このような取り組みが出来るのは、社長が自ら生産者の元へ赴き、生産者の声を聞きながら自分の想いも話すことで生まれる信頼関係によるものではないかと考えられます。

商品についてもただ作るだけにとどまらず、アップサイクル商品の開発、醤油の搾り粕も酪農家の牛の餌に活用されることで、企業から排出される廃棄物0を達成しているとのこと。

また、杉の間伐による環境保全にも取組んでおり、その間伐材から割り箸を製造しています。その製造は、福祉法人の障がい者就労施設で1つずつ手作業によって作られ地域内で消費されています。

ヤマキ醸造株式会社さんの地域資源を活用しながら、社会面・経済面も同時に解決していくような取り組みは、まさしく地域循環共生圏のローカルSDGs事業のお手本と言えるのではないかと、実感いたしました。

環境省 地域政策課

登壇者:木谷佳恵氏、木谷真美氏(ヤマキ醸造株式会社)

登壇者:木谷佳恵氏、木谷真美氏(ヤマキ醸造株式会社)