※この記事は、2024年12月7日に開催された第12回グッドライフアワード表彰式における環境大臣賞受賞プレゼンテーションに基づいて作成されています。

大豆の一点突破で社会課題を解決する

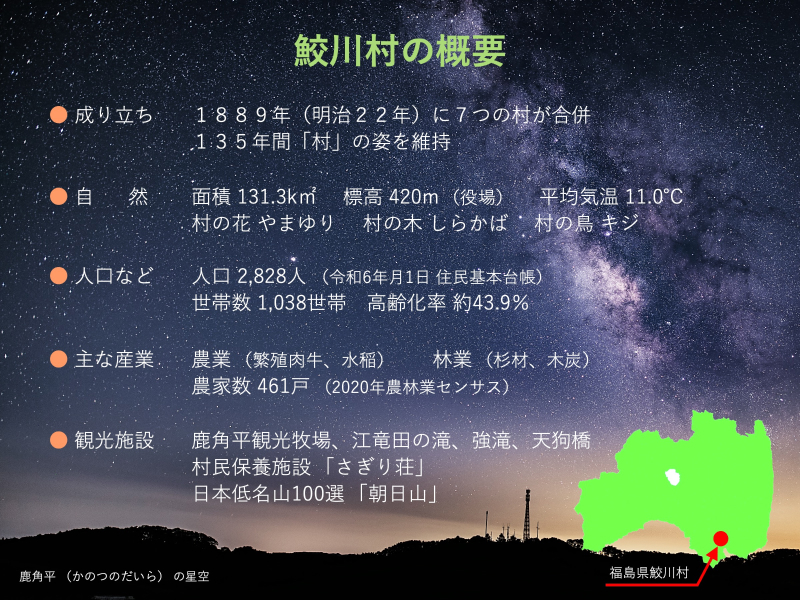

鮫川村は、福島県中通り南部に位置する、人口約2,800人の村です。明治22年の町村制施行に伴って誕 生して以来、135年間その形を変えることなく、自然と共に歩んできました。 こうした環境の中で、住民一人ひとりが元気に暮らし続けられるよう、村では、「まめで達者な村づく り」と呼ばれる独自の地域づくりを進めています。

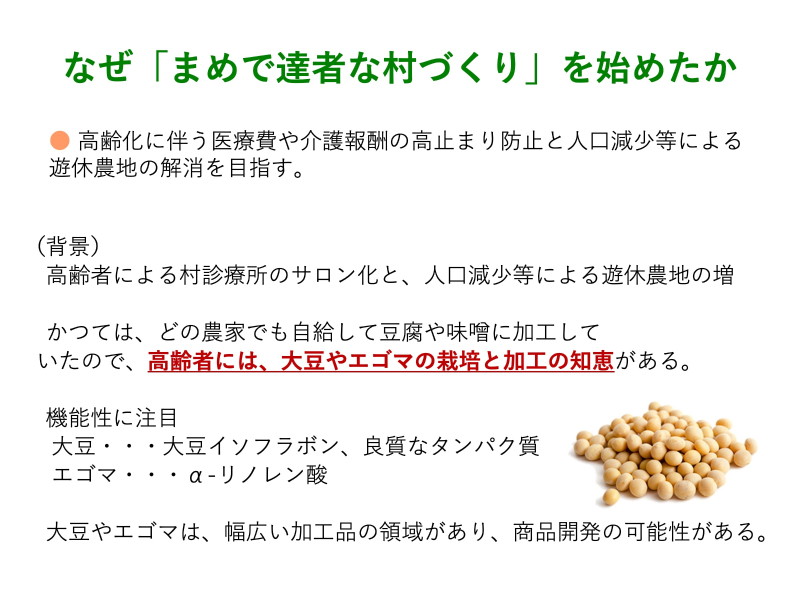

それでは、鮫川村の「まめで達者な村づくり」とは何なのか。村では、長らく、高齢化に伴う医療費や介護報酬の高止まりが続いていました。また、人口減少によって遊休農地も増えていました。なんとかしなければならないと考えた時に、鮫川村では、高齢者の中に昔から大豆を作っている方が多いというところに注目しました。その知恵をいただきながら、約20年前に始まった政策が「まめで達者な村づくり」です。

鮫川村の目指す姿は、「病院に行かずに、畑に出ようよ」ということです。大豆とエゴマの奨励により、畑に出る機会が増え、健康づくりにつながります。そして、畑に出れば、遊休農地の増加を抑えることができます。しかも、作った大豆・エゴマは、全て村が買い取ります。北海道で1番良い大豆の価格は1キロ200円くらいだと思いますが、鮫川村は600円で買い取ります。まさに大豆で1点突破です。

豆から広がるバイオマスビレッジ

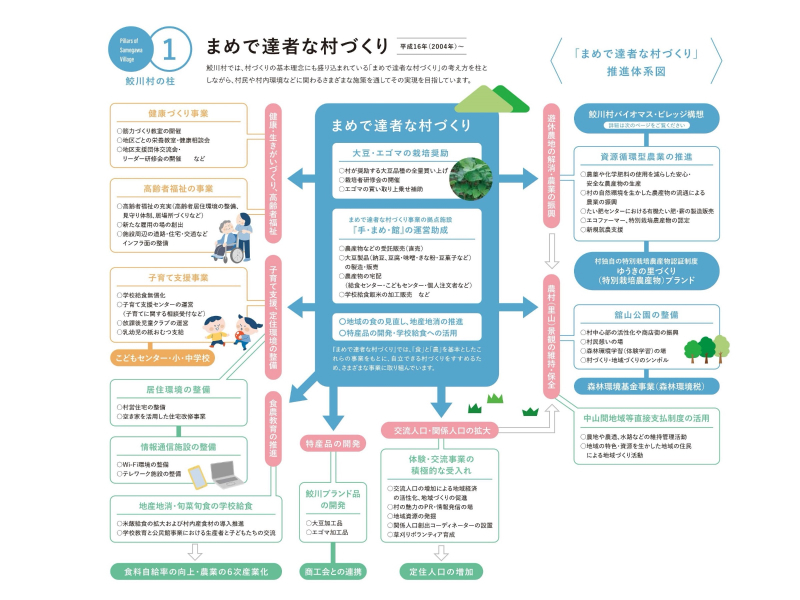

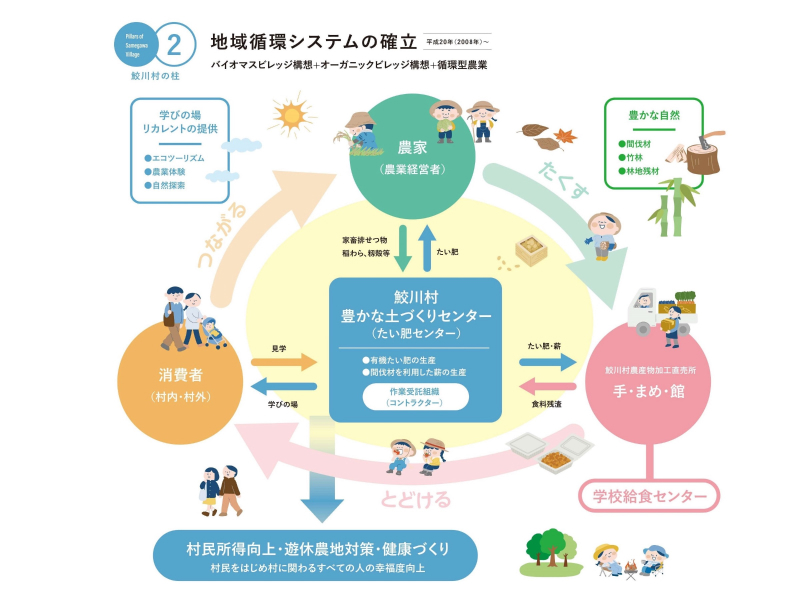

村の政策の中心に「まめで達者な村づくり」を据えて、教育、高齢者支援、環境整備など、いろいろな領域に波及させながら事業を進めています。例えば、学校給食でも、村で作った大豆を含め、様々な地域食材を提供しています。地産地消率が約70%ということで、学校給食の地産地消率も高いのが鮫川村の特徴です。

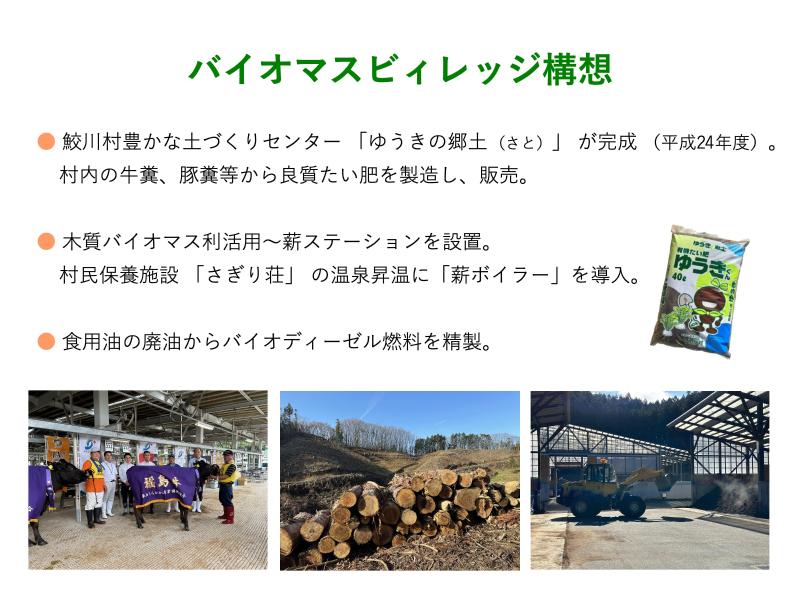

そして、健康になるためには、やはり安心安全な農作物が必要となります。そのためには、土づくりが必要です。そこで、約15年前の平成20年に、「バイオマスビレッジ構想」が生まれました。この構想のポイントは、3つあります。

1つ目は、畜産農家が非常に多いため、牛糞や排泄物を村の中で堆肥化しています。一般的な堆肥は約90日かけて作りますが、鮫川村では120〜140日かけて作ります。完熟堆肥です。とても良質な堆肥なので、すくって匂いを嗅いでも、土の香りしかしません。

2つ目は、鮫川村は74%近くが森林ですので、森林から出る間伐材を利用して薪を作っています。こちらは薪ステーションです。この薪は、村の温浴施設で温泉の温度を上げるために使ったり、床暖房に使ったりしています。

3つ目は、食用油の廃油からバイオディーゼル燃料を作っています。不要になった天ぷら油を詰めたペットボトルを5本持って直売所に行くと、村の豆で作られた豆腐と交換することができます。そして、回収した廃油からディーゼル燃料を生成して、ローダーなどを動かしています。

オーガニックビレッジ構想へ

それでは、このような地域循環システムとしてのサーキュラーエコノミーは、どのように広がっていくのでしょうか。

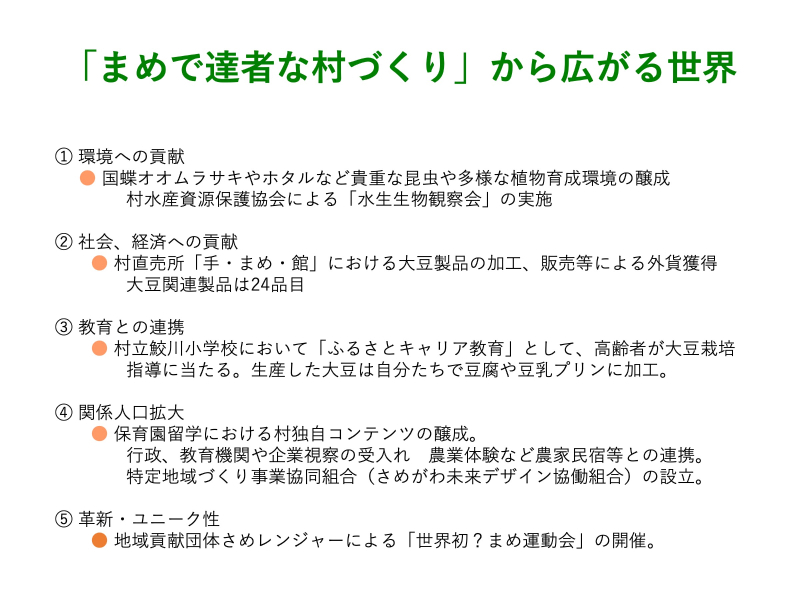

【環境への貢献】鮫川村には、国蝶のオオムラサキが飛んでいます。貴重な昆虫や多様な植物を守ってくためには環境が非常に大事ですので、畜産農家と協力しながら水の環境を守っています。

【社会、経済への貢献】大豆関連製品は、24品目ぐらい作っています。

【教育との連携】学校でも、村の施策を子供たちに教えて、一緒に体験をしています。

【関係人口拡大】今年度から保育園留学を始めました。首都圏の子育て世代のご家族に村に来てもらって、家族で1〜2週間過ごしていただきます。お父さんお母さんたちはリモートワークをして、子供たちは人数の少なくなった保育園で預かります。

【革新・ユニーク性】ユニークなイベントも開催していきます。

来年度からは、「オーガニックビレッジ構想」を推進していきます。20年間、サーキュラーエコノミーを実践してきた強みを活かし、学びの場の提供として視察ビジネスも進めていきます。これによって、良質な関係人口が生まれてきます。村にとって良い方々に来てほしいという想いを持って取り組んでいます。

そして、やはりシビックプライドが重要です。鮫川村に住んでいる皆さんが、「やっぱり、うちの村っていいんだよ」と言えるようにしていきたい。それが移住・定住につながっていくと思います。また、生物多様性も推進していきますし、GXやみどりの食料戦略など国の政策も活用しながら、皆さんに選んでいただける村になっていきたいと考えています。

このようなサイクルを回しながら、鮫川村から「過疎の村にこそ、可能性がある」ということを伝えていきたいです。私たちの村では森林が74%を占めていますから、“売れるもの”がたくさんあります。足元を見ながら、しっかりと進めていきたいと思います。

環境大臣政務官を務める五十嵐清氏から表彰される宗田雅之氏(鮫川村 村長)

環境大臣政務官を務める五十嵐清氏から表彰される宗田雅之氏(鮫川村 村長)

【受賞取組の現場訪問】

グッドライフアワードでは、2025年7月28日(月)に福島県鮫川村の取り組みである「まめで達者な村づくり」の活動現場に訪問させていただきました。

車が鮫川村に入ると、森林や田んぼ、大豆畑など、豊かな緑の間を移動します。

まず訪問したのは、「ゆうきの郷たい肥センター」。この施設は鮫川村の取り組みの核となる施設です。給食センター等からの食品残渣、畜産農家からの牛糞や豚糞、農業で排出されたもみ殻、落ち葉などを集め、約半年の時間をかけて堆肥化させています。

完成したたい肥は農家の方々に販売し、再び大豆畑など農業で利用されているそうです。長い時間をかけて作る完熟たい肥なので、良好な微生物が繁殖し、栄養満点の農作物を生み出すことができます。

現在は農家の方々からの積極的な利用だけではなく、大学とバイオマス資源(畜産糞尿、もみ殻、落ち葉、間伐材等)を活かしたバイオマスセンターの研究連携も行っているほか、保育園留学の参加者が見学する等、学びの場にもなっているそうです。

次に訪問した「さぎり荘」という温泉施設では、森林から出る間伐材で薪を作り、温泉の温度を上げるために使ったり、床暖房に使ったりしていました。建物も地元木材を使用して建設されているようで、木の良い香りが漂い、利用者はリラックスして休憩されていました。

最後に訪問した、大豆製品や地元野菜の直売所である「手まめ館」では、ペットボトル5本分の廃油を持っていくと、村の大豆で作られた豆腐一丁と交換することができます。この廃油は燃料として、たい肥センターのローダーに再利用されているそうです。

販売されていた鮫川村特産の大豆製品(豆腐・納豆・油揚げ・豆乳・豆菓子など)はもちろんのこと、地元食材はどれも新鮮で美味しそうな製品ばかりでした。現在は地元住民の生活の拠点となっています。

今回の受賞をきっかけに、鮫川村への新規就農者や視察訪問が増え、住民からも「これまでの取り組みが認められてよかったね」と温かい理解を得ることができたそうです。行政が中心となって支えている鮫川村の暮らしは、資源循環の具現化とも言え、持続可能な地域社会の姿を強く印象付けるものでした。

環境省 地域政策課

登壇者:宗田雅之氏(鮫川村 村長)、鈴木大介氏(鮫川村

副村長)

登壇者:宗田雅之氏(鮫川村 村長)、鈴木大介氏(鮫川村

副村長)