瀬戸内海において魚介類の生育の場として重要である藻場、生態系の維持あるいは水質浄化に重要な役割を担う干潟の面積は減少の傾向にある。

海域別タイプ別の藻場面積 を見ると、アラメ場の10,631haが最大を示し、次いでガラモ場の8,808haと続いている。 海域別の干潟面積 は、周防灘の6,541haが一位を占め、燧灘の1,444haが二位と続いている。

瀬戸内海の沿岸域においては、多様な生物の生息や繁殖の場である干潟・藻場が多く失われてきている。

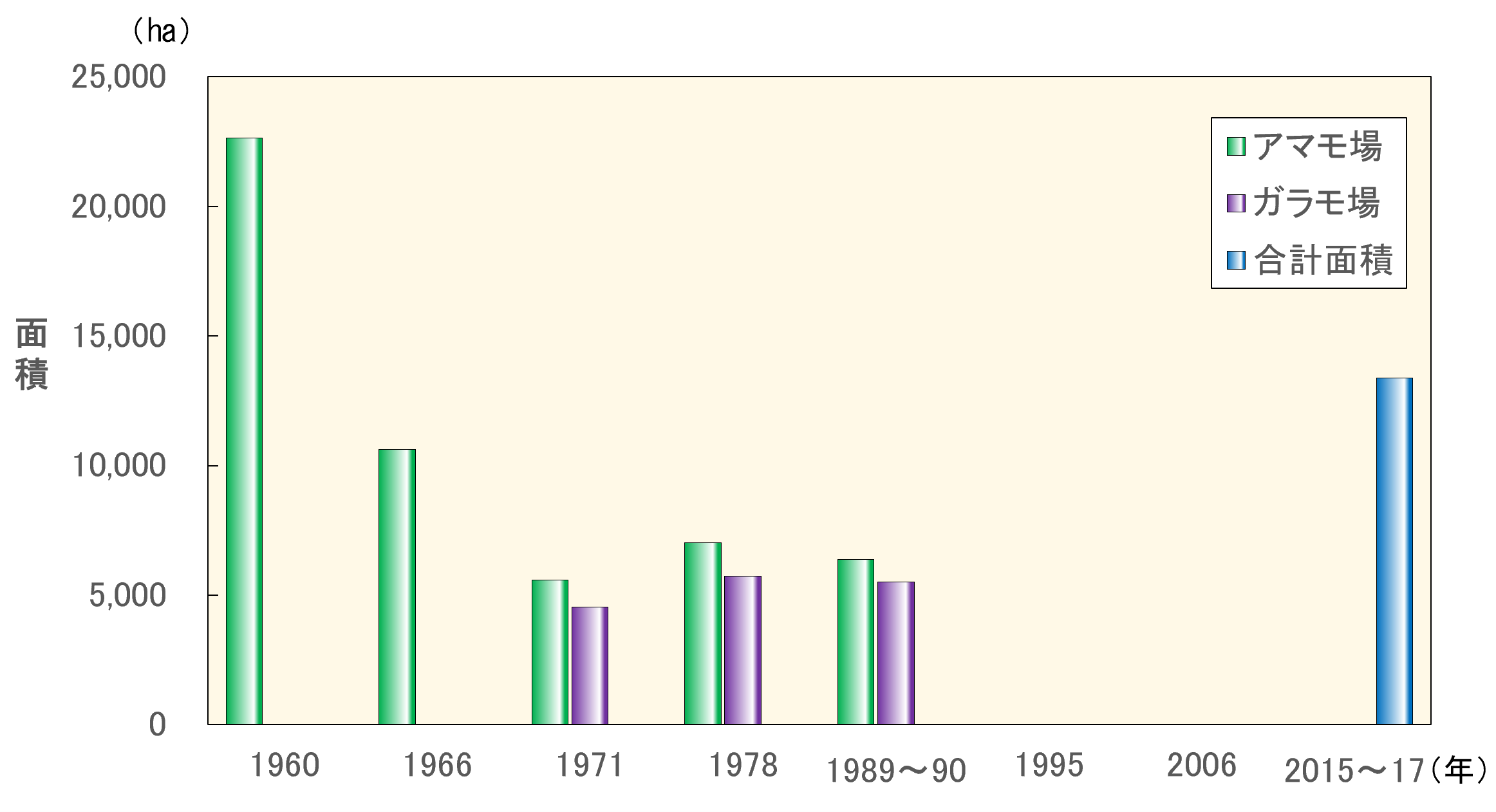

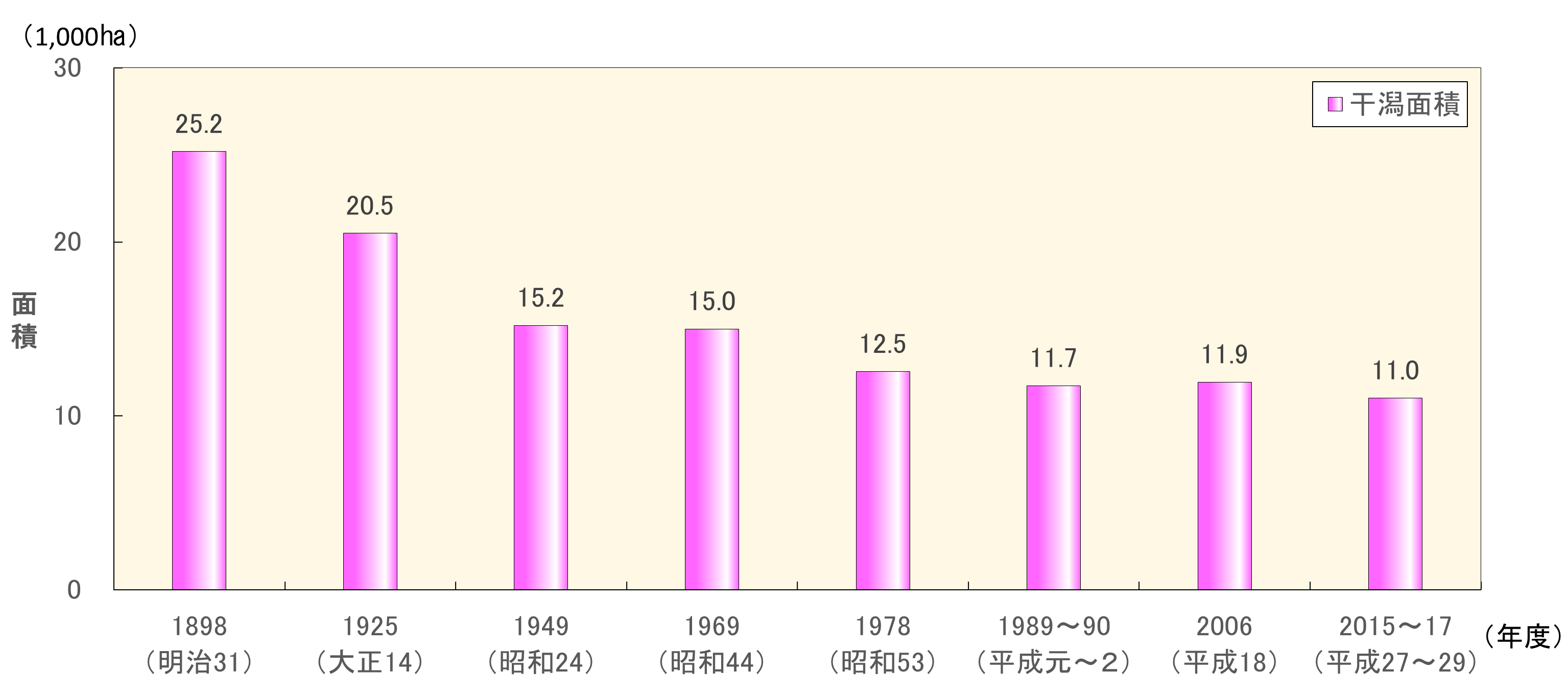

藻場のうちアマモ場については、1960年度から1989~90年度までに約7割、干潟については、1989年度から2015~2017年度までに約5割が消失したことが報告されている。

また、平成27~29年度、環境省が実施した衛星画像による調査により藻場・干潟を定量的に把握できる基盤となるデータが整備された。

環境省が実施した「第4回自然環境保全基礎調査-干潟・藻場・サンゴ礁分布調査-」による藻場・干潟の分布状況はこちら→ 生物多様性センター(外部リンク)

環境省が実施した衛星画像による藻場・干潟の分布状況はこちら→ 瀬戸内海における藻場・干潟分布状況調査について

瀬戸内海における藻場面積の推移(響灘を除く)

- 湾・灘の区分は各調査に準ずる。

- 1978年度(第2回自然環境保全基礎調査)の値は、1989~90年度(第4回自然環境保全基礎調査)の面積に消滅面積を加算した値である。

- 1960、1966、1971年:瀬戸内海要覧(建設省中国地方建設局)

- 1978~1979年:第2回自然環境保全基礎調査 海域調査報告書(環境庁)

- 1989~1990年:第4回自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査報告書 (環境庁)

- 2015~2017年:瀬戸内海における藻場・干潟分布状況調査(環境省)

瀬戸内海における干潟面積の推移(響灘を除く)

- 湾・灘の区分は各調査に準ずる。

- 出典により、面積測定方法に違いがある。

- 1978年度(第2回自然環境保全基礎調査)の値は、1989~90年度(第4回自然環境保全基礎調査)の面積に消滅面積を加算した値である。

- 1898、1925、1949、1969年:瀬戸内海要覧(建設省中国地方建設局)

- 1978年:第2回自然環境保全基礎調査 海域調査報告書(環境庁)

- 1989~1990年:第4回自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査報告書 (環境庁)

- 1995年:第5回自然環境保全基礎調査 海辺調査報告書(環境庁)

- 2006年:瀬戸内海干潟実態調査(環境省)

- 2015~2017年:瀬戸内海における藻場・干潟分布状況調査(環境省)