いきもの

178件の記事があります。

2014年07月14日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ

朝から気温がぐんぐん上がり、本日も30度を超える蒸し暑い一日となりました。園内ではニイニイゼミに続いて、ミンミンゼミも鳴き始めています。

7月14日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

カルガモ

事務所近くの下の池では、池から上がったばかりのカルガモのペアが同じポーズで毛繕い中でした。好きな時に水浴びができて、羨ましいですね。

ニイニイゼミの抜け殻

ケヤキの木の幹にニイニイゼミの抜け殻が三つ、固まってついていました。

ニイニイゼミ

「ヂーーーー」という元気な鳴き声でメスを呼んでいるニイニイゼミを発見!ニイニイゼミは小さい上に擬態を得意とするので、探す時は目をこらして下さいね。

カナブン

カナブンが3匹、ユズリハの木の樹液に集まって食事中。時折体をぶつけ合って激しい縄張り争いが繰り広げられていました。

ツマグロヒョウモン

花木園ではツマグロヒョウモンのメスを何匹か見かけました。都市周辺で最もよく見られる、ヒョウモンチョウの仲間です。メスは羽根の先が写真の様に黒く、オスにはこの黒い部分はありません。

カマキリ

何か視線を感じて足下を見てみると、小さなカマキリがこちらをじっと見つめていました。

7月14日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

カルガモ

事務所近くの下の池では、池から上がったばかりのカルガモのペアが同じポーズで毛繕い中でした。好きな時に水浴びができて、羨ましいですね。

ニイニイゼミの抜け殻

ケヤキの木の幹にニイニイゼミの抜け殻が三つ、固まってついていました。

ニイニイゼミ

「ヂーーーー」という元気な鳴き声でメスを呼んでいるニイニイゼミを発見!ニイニイゼミは小さい上に擬態を得意とするので、探す時は目をこらして下さいね。

カナブン

カナブンが3匹、ユズリハの木の樹液に集まって食事中。時折体をぶつけ合って激しい縄張り争いが繰り広げられていました。

ツマグロヒョウモン

花木園ではツマグロヒョウモンのメスを何匹か見かけました。都市周辺で最もよく見られる、ヒョウモンチョウの仲間です。メスは羽根の先が写真の様に黒く、オスにはこの黒い部分はありません。

カマキリ

何か視線を感じて足下を見てみると、小さなカマキリがこちらをじっと見つめていました。

2014年06月30日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 皇居外苑ブログ

午前中は梅雨の雲が空に広がっていましたが、午後は時折晴れ間がのぞき、蒸し暑い一日となりました。

6月30日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ヤブカンゾウ

牛ヶ渕の堤塘では、ヤブカンゾウの群生を見ることができます。写真は弥生慰霊堂から。

八重咲きで咲くワスレグサ属のヤブカンゾウ。よく似たノカンゾウは一重咲きです。

林下の日陰で育つヤブミョウガ。写真は公園西側です。変わった形の白い花は一斉に開花することなく、順番に開いていきます。

ヒメヒオウギズイセン

スイセンの名を持ちますが、スイセンと同じヒガンバナ科ではなく、江戸時代に日本に薬として伝わった「サフラン」と同じアヤメ科。休憩所横でご覧いただけます。

コクワガタ(雄)

公園西側の四阿近くで、コクワガタを見つけました。都心部に位置しながらもクワガタと出会うことができるのは、自然豊かな北の丸公園ならではですね。

6月30日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ヤブカンゾウ

牛ヶ渕の堤塘では、ヤブカンゾウの群生を見ることができます。写真は弥生慰霊堂から。

八重咲きで咲くワスレグサ属のヤブカンゾウ。よく似たノカンゾウは一重咲きです。

林下の日陰で育つヤブミョウガ。写真は公園西側です。変わった形の白い花は一斉に開花することなく、順番に開いていきます。

ヒメヒオウギズイセン

スイセンの名を持ちますが、スイセンと同じヒガンバナ科ではなく、江戸時代に日本に薬として伝わった「サフラン」と同じアヤメ科。休憩所横でご覧いただけます。

コクワガタ(雄)

公園西側の四阿近くで、コクワガタを見つけました。都心部に位置しながらもクワガタと出会うことができるのは、自然豊かな北の丸公園ならではですね。

2014年06月16日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

本日は日中の気温が30度近くまで上がり、蒸し暑い一日となりました。外出の際はもちろん、室内でも小まめに水分補給を行うなど、熱中症対策をしっかりと行いましょう。

6月16日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ナツツバキ

先週の時点ではまだ蕾でしたが、一週間で見頃を迎えました。純白の花びらが涼しげな装い。

ツバキ科なので、散るときは花の形のまま。朝咲いて、夕方には散ってしまう一日花です。

ネムノキ

夜になると葉が閉じて垂れ下がり、眠っているように見えることからこの名が付けられました。淡紅色の、繊細で美しい花ですね。

ネジバナ

桃紅色で、可憐な小花をたくさん咲かせるネジバナ。花はらせん状に咲き登っていきます。

アゲハ(ナミアゲハ)

成虫の夏型です。夏型は春型に比べ、羽の色や線の太さが太いようです。群生するヒメジョオンの間を忙しなく移動しながら、一生懸命蜜を吸っていました。

ベニイトトンボ

池の側でベニイトトンボが休憩していました。環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。見つけた場合は優しく見守って下さいね。

6月16日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ナツツバキ

先週の時点ではまだ蕾でしたが、一週間で見頃を迎えました。純白の花びらが涼しげな装い。

ツバキ科なので、散るときは花の形のまま。朝咲いて、夕方には散ってしまう一日花です。

ネムノキ

夜になると葉が閉じて垂れ下がり、眠っているように見えることからこの名が付けられました。淡紅色の、繊細で美しい花ですね。

ネジバナ

桃紅色で、可憐な小花をたくさん咲かせるネジバナ。花はらせん状に咲き登っていきます。

アゲハ(ナミアゲハ)

成虫の夏型です。夏型は春型に比べ、羽の色や線の太さが太いようです。群生するヒメジョオンの間を忙しなく移動しながら、一生懸命蜜を吸っていました。

ベニイトトンボ

池の側でベニイトトンボが休憩していました。環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。見つけた場合は優しく見守って下さいね。

2014年06月09日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

6月5日に関東地方の梅雨入りが発表されました。連日降り続いた雨により、園内の草花はしっとりと潤っています。

6月9日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ナツツバキ

吉田茂像の裏に植栽されているナツツバキの蕾が膨らんできました。名前の由来は、ツバキの花に似ていて、夏に咲くことから。

サンゴジュ

円錐花序の小さな花が沢山集まって咲く様は、なかなか見応えがあります。北樹林地側。

キョウチクトウ

見た目は華やかで美しい花ですが、全体に毒があり注意が必要な植物。大気汚染に強く、防音壁の代わりなどとして植栽される事が多いようです。

ナンテン

事務所向かい側に植栽されているナンテン。「難を転じる」ということで、縁起物として重宝されています。

米粒のような小さな花が開き始めました。

ベニシジミ

ヒメジョオンの蜜を吸う小さなベニシジミ。近くに寄っても全く逃げず、ゆっくりと撮影させてくれました。

6月9日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ナツツバキ

吉田茂像の裏に植栽されているナツツバキの蕾が膨らんできました。名前の由来は、ツバキの花に似ていて、夏に咲くことから。

サンゴジュ

円錐花序の小さな花が沢山集まって咲く様は、なかなか見応えがあります。北樹林地側。

キョウチクトウ

見た目は華やかで美しい花ですが、全体に毒があり注意が必要な植物。大気汚染に強く、防音壁の代わりなどとして植栽される事が多いようです。

ナンテン

事務所向かい側に植栽されているナンテン。「難を転じる」ということで、縁起物として重宝されています。

米粒のような小さな花が開き始めました。

ベニシジミ

ヒメジョオンの蜜を吸う小さなベニシジミ。近くに寄っても全く逃げず、ゆっくりと撮影させてくれました。

2014年06月02日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

本日も日中の気温は30度を超え、昨日に引き続き真夏日となりました。園内では、日傘やサングラスなどで強い日差しを避けながら散策されるお客様の姿が見られました。

6月2日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

タチアオイ

田安門外通りからは、タチアオイがご覧いただけます。花言葉は大きな志。すらっと背が高く、上半分に華やかな花を次々と咲かせています。

ハナショウブ

下の池ではハナショウブが咲き始めました。以前ご紹介したカキツバタとよく似ていますが、こちらの方が後咲き。

キンシバイ

木陰が多く、ひんやりと涼しい樹林地ではキンシバイが咲いています。よく観察してみると、たくさんの黄色い雄しべが花の中心に集まっていました。

ムラサキシキブ

秋には美しい紫色の実をつけるムラサキシキブ。現在は三分咲き程度です。

コシアキトンボ

今の時期、園内の至る所で飛んでいるコシアキトンボ。黒い腹の付け根の白色がよく目立ち、すぐ見つけられます。出現期は6月から9月頃まで。

6月2日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

タチアオイ

田安門外通りからは、タチアオイがご覧いただけます。花言葉は大きな志。すらっと背が高く、上半分に華やかな花を次々と咲かせています。

ハナショウブ

下の池ではハナショウブが咲き始めました。以前ご紹介したカキツバタとよく似ていますが、こちらの方が後咲き。

キンシバイ

木陰が多く、ひんやりと涼しい樹林地ではキンシバイが咲いています。よく観察してみると、たくさんの黄色い雄しべが花の中心に集まっていました。

ムラサキシキブ

秋には美しい紫色の実をつけるムラサキシキブ。現在は三分咲き程度です。

コシアキトンボ

今の時期、園内の至る所で飛んでいるコシアキトンボ。黒い腹の付け根の白色がよく目立ち、すぐ見つけられます。出現期は6月から9月頃まで。

2014年05月26日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

5月も残すところあと一週間。園内では早くも梅雨を代表する花々が咲き始めました。

5月26日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ガクアジサイ

周りの花の様に見える部分は「装飾花」といい、虫をおびき寄せるための目印。本当の花は中心部です。装飾花には花の機能はなく、種子をつくることはできません。

シモツケ

緑の多い樹林地で、淡い紅色が目を引くシモツケが咲いています。

よく観察してみると、5弁からなる小さな花には、多数の長い雄しべが見られます。この繊毛の様な雄しべによって、ふわふわとした花の印象になるようですね。

ヒペリカム・ヒドコート

休憩所前ではヒペリカム・ヒドコート(園芸品種)が散策する方々の目を楽しませています。

鮮やかな黄色は、初夏から本格的な夏への移り変わりを知らせてくれているようです。

タイサンボク

花木園付近では、タイサンボクの花が咲き始めました。

大きな乳白色の花は、背の高い樹の枝に上向きに咲くため、少し気付きにくいかもしれません。地図を参考にご覧下さい。

アオダイショウ

事務所近くの下の橋でアオダイショウを発見。人の気配に気がつくと慌てて逃げていきました。

5月26日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

ガクアジサイ

周りの花の様に見える部分は「装飾花」といい、虫をおびき寄せるための目印。本当の花は中心部です。装飾花には花の機能はなく、種子をつくることはできません。

シモツケ

緑の多い樹林地で、淡い紅色が目を引くシモツケが咲いています。

よく観察してみると、5弁からなる小さな花には、多数の長い雄しべが見られます。この繊毛の様な雄しべによって、ふわふわとした花の印象になるようですね。

ヒペリカム・ヒドコート

休憩所前ではヒペリカム・ヒドコート(園芸品種)が散策する方々の目を楽しませています。

鮮やかな黄色は、初夏から本格的な夏への移り変わりを知らせてくれているようです。

タイサンボク

花木園付近では、タイサンボクの花が咲き始めました。

大きな乳白色の花は、背の高い樹の枝に上向きに咲くため、少し気付きにくいかもしれません。地図を参考にご覧下さい。

アオダイショウ

事務所近くの下の橋でアオダイショウを発見。人の気配に気がつくと慌てて逃げていきました。

2014年05月12日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 皇居外苑・北の丸公園の桜

新緑がまぶしい園内では、至る所で小鳥のさえずりが聞こえてきます。散策時には、鳥や昆虫など、生き物たちとの出会いもお楽しみ下さい。

(※画像をクリックすると拡大します)

吉田茂像を囲んでいた桜の樹はすっかり緑一色に。

樹林地を散策していると、上部が白くなっている樹を見つけました。

近づいてみると、ヤマボウシの花でした。ハナミズキ同様、白い部分は花びらではなく苞(ほう)といって、葉が変化したものです。

こちらは一体何の樹かわかりますか?ヒントはバナナの様な、甘い香り。

正解はカラタネオガタマです。近くにお寄りの際は、是非香りをお楽しみ下さい。

清水門広場にはホウチャクソウが咲いています。名前の由来は、仏閣に飾りとしてつり下がっている宝鐸(ほうたく)に似ている事から。

桜の樹では実が見られるようになりました。写真はカワヅザクラの実です。

こちらのヨコズナサシガメは、口吻(こうふん)を獲物に突き刺して体液を吸う昆虫です。桜の樹でよく見られます。

日光浴中のカナヘビ。よほど気持ちが良いのか、すぐ側まで近づいても微動だにしませんでした。

芝生広場ではハクセキレイが小さな昆虫を目当てに縦横無尽に歩き回っていました。

(※画像をクリックすると拡大します)

吉田茂像を囲んでいた桜の樹はすっかり緑一色に。

樹林地を散策していると、上部が白くなっている樹を見つけました。

近づいてみると、ヤマボウシの花でした。ハナミズキ同様、白い部分は花びらではなく苞(ほう)といって、葉が変化したものです。

こちらは一体何の樹かわかりますか?ヒントはバナナの様な、甘い香り。

正解はカラタネオガタマです。近くにお寄りの際は、是非香りをお楽しみ下さい。

清水門広場にはホウチャクソウが咲いています。名前の由来は、仏閣に飾りとしてつり下がっている宝鐸(ほうたく)に似ている事から。

桜の樹では実が見られるようになりました。写真はカワヅザクラの実です。

こちらのヨコズナサシガメは、口吻(こうふん)を獲物に突き刺して体液を吸う昆虫です。桜の樹でよく見られます。

日光浴中のカナヘビ。よほど気持ちが良いのか、すぐ側まで近づいても微動だにしませんでした。

芝生広場ではハクセキレイが小さな昆虫を目当てに縦横無尽に歩き回っていました。

2014年04月28日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2014 / 北の丸公園ブログ / 春の花

新緑が美しい季節になりました。緑豊かな北の丸公園で、ゴールデンウィークはのんびりと森林浴をされてはいかがでしょう。

4月28日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

池の側のケヤキが大きな木陰を作っています。

(※現在芝生広場の半分は芝生の整備の為立入り禁止となっております。あらかじめご了承下さい)

昼過ぎには気温が20度を超え、半袖で走り回る子供もいました。

吉田茂像視点で見たハナミズキ。お天気にもよりますが、今週いっぱいは綺麗にご覧いただけそうです。

中央の樹林地ではオドリコソウの群生が見られます。

花木園北側のトイレ横に植栽されているハコネウツギ。近づくと、蜜を目当てにした虫たちの羽音がたくさん聞こえてきます。

花の色ははじめは白色ですが、徐々に紅色になっていきます。色の変化をお楽しみ下さい。

コデマリもこれから見頃を迎えます。後ろに見えるのは武道館屋根の大きな玉ねぎ?です。

アブの仲間が一心不乱に蜜を吸っていました。

花木園中程にはオオデマリも植栽されています。咲き始めは黄緑色ですが、時間がたつと綺麗な白色に。

下の池にはこんな来客が。時折エサを探したり、休憩しにやって来るサギです。

4月28日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

池の側のケヤキが大きな木陰を作っています。

(※現在芝生広場の半分は芝生の整備の為立入り禁止となっております。あらかじめご了承下さい)

昼過ぎには気温が20度を超え、半袖で走り回る子供もいました。

吉田茂像視点で見たハナミズキ。お天気にもよりますが、今週いっぱいは綺麗にご覧いただけそうです。

中央の樹林地ではオドリコソウの群生が見られます。

花木園北側のトイレ横に植栽されているハコネウツギ。近づくと、蜜を目当てにした虫たちの羽音がたくさん聞こえてきます。

花の色ははじめは白色ですが、徐々に紅色になっていきます。色の変化をお楽しみ下さい。

コデマリもこれから見頃を迎えます。後ろに見えるのは武道館屋根の大きな玉ねぎ?です。

アブの仲間が一心不乱に蜜を吸っていました。

花木園中程にはオオデマリも植栽されています。咲き始めは黄緑色ですが、時間がたつと綺麗な白色に。

下の池にはこんな来客が。時折エサを探したり、休憩しにやって来るサギです。

2013年10月17日(再掲)皇居外苑濠の水質と新濠水浄化施設について

皇居外苑いきもの / お知らせ / バックナンバー2013 / 環境保全の取り組み / 皇居外苑ブログ

皇居外苑濠の水質改善は、皇居外苑にとって以前からの大きな課題です。これについては、近年東京都などと連携を図りアオコとの大量発生を解消する取組を進めています。特に、この4月からはこの取組のなかで重要な役割を担う新しい濠水浄化施設の運用が始まりました。

ここでは、お濠の水質と水質改善の取り組みについて紹介したいと思います。(図面は、クリックすると拡大できます)

1.皇居外苑濠の概要

旧江戸城には、本丸を中心に幾重にも濠が巡らされていました。皇居外苑には、それらのうち12の濠があり、その中には、皇居を見渡す眺望の美しい桜田濠、サクラの名所として知られる千鳥ケ淵なども含まれています。(写真1参照)

写真1 桜田濠

かつて外苑濠には、玉川上水からの水が供給されていましたが、昭和40年にはその水供給が停止され、以降は水源をもっぱら雨水に頼る状況になりました。

一方で、外苑濠には長年にわたり周囲からの落葉等が流れ込むとともに、一定の雨が降ると東京都の合流式下水道から下水が雨水とともに濠に流入する状況が続いてきました。このような中で、外苑濠の水質は徐々に悪化し、夏から秋にかけてアオコの大量発生が見られるようになっています。

写真2 千鳥ケ淵のアオコ

2 これまでの水質対策

環境省は、以上のような状況を受け、アオコの大量発生の解消を目標として

、濠水質の定期的調査、東京駅地下工事中の湧水の導水(工事実施時に一時的実施)、首都高速からの雨水補給(継続)、発生したアオコの回収などの取組を行ってきました。

それらの中でも中心的な取組として、平成7年度には、濠水を浄化、循環させる濠水浄化施設を稼働させました。

この施設は、プラスチック製の特殊な濾過材によってアオコを除去する「循環濾過処理方式」という方式で、一日最大14000トン(実績値)の水を処理する能力があります。

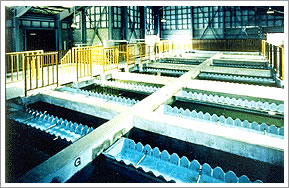

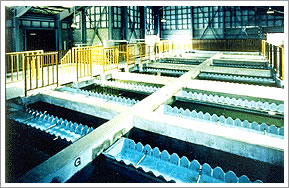

写真3 既設の濠水浄化施設

外苑濠は、皇居西側の半蔵門付近を分水嶺として、桜田壕→桔梗濠・凱旋濠→日比谷濠の系統と半蔵濠→千鳥ケ淵→大手濠→日比谷濠の系統の2系統に別れています。

濠水浄化施設は、最下流の日比谷濠付近に設置され、濠から取水し、浄化した水をポンプで上流に送り、桜田壕と半蔵濠に放流しています。放流した水は、そこから下流の濠を巡り、再び日比谷濠に戻ってくることになります。(図1参照)

既存の浄化施設は、平成7年から平成24年までの18年間、概ね4月から11月の間、運転されてきました。

図1皇居外苑濠の位置及び濠水の系統

3.外苑濠の水質の現状

濠水浄化施設の稼働により、外苑濠の水質は一定の改善を見せています。

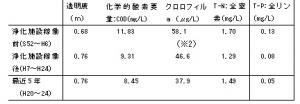

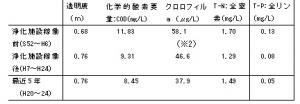

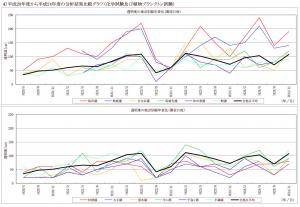

以下の表1は、既存の濠水浄化施設の稼働(H7)の前後18年間の濠の平均水質を比較したものですが、透明度、COD、クロロフィルa、全窒素、全リンのいずれも改善傾向を示しています。

また、ここ5年間(H20~24)では、COD、クロロフィルa、全リンが改善を示しているのに対して、全窒素については、水質の悪化が見られます。

表1 皇居外苑濠の水質の状況 (※1)

※数値は、8濠(桜田濠、日比谷濠、蛤濠、桔梗濠、清水濠、牛ヶ淵、千鳥ケ淵、半蔵濠)に対して、年4回(2月、5月、8月、11月)実施した水質調査の結果を平均である。

※2 クロロフィルaについては、S56~H6のデータ

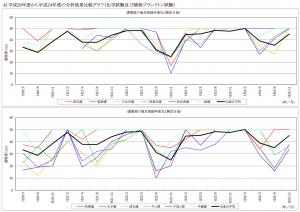

各濠の状況を詳しく見ると、桜田濠、蛤濠などについては水質が改善されアオコの大量発生はほぼ解消されました。

その一方で、千鳥ケ淵、その下流にある清水濠、大手濠等では水質の改善傾向は見られるものの、依然としてアオコの大量発生が見られる状況が続いています。これは、千鳥ケ淵へ雨天時の合流式下水道からの越流が影響していると考えられています。

現在の外苑濠の水質については、以下もご覧下さい。

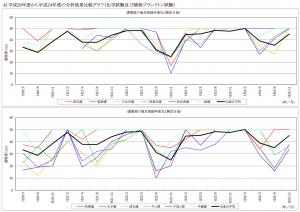

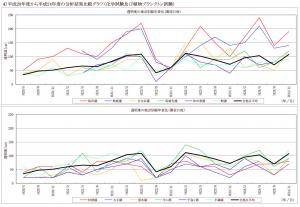

各濠における主要な水質項目の平均値(H20~24年度)

各濠における水質の推移(H20~24年度)

4 新濠水浄化施設について

環境省は、依然としてアオコの大量発生が見られる状況を改善し、濠の計画的管理を進めるために、平成22年に皇居外苑濠管理方針及び水質改善計画を策定しました。これは、東京都が下水道から濠への越流を平成27年までに原則防止する対策を進めていることを受けたもので、計画に基づき当面実施する対策と下水道対策の効果と併せて平成27年度から数年程度でアオコの大量発生を解消し、その後も必要に応じて中長期的な対策を実施していくこととしています。

この当面実施する対策の中でも中心的な対策となるのが、新しい濠水浄化施設の整備です。

既存の浄化施設は平成7年度から運用され、一定の水質改善を果たしましたが、近年は設備の老朽化等のために機能を充分発揮できない状況が見られました。

このため、後継となる新しい浄化施設を整備することとし、平成22年度に基本計画を作成、平成24年度末に竣工し、平成25年4月から運転を開始しています。(写真4参照)

新しい浄化施設は、既存の施設の隣に整備し、濠からの取水、浄化した水の濠への送水などは既存の施設を使用しています。

写真4 新濠水浄化施設

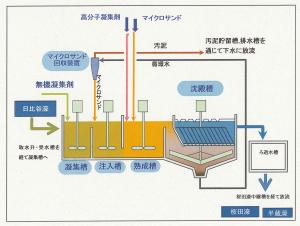

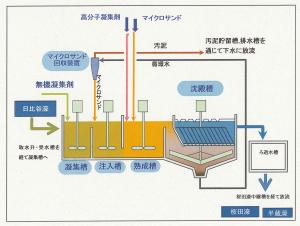

新しい浄化施設は、高速凝集沈殿方式という方式を採用しています。

これは、アオコなどの汚れを、凝集剤という薬品でフロックと呼ばれる塊を形成し、それを細かい砂と一緒に沈降させて、きれいな水と分離するという方法です(図2 参照)

新しい施設は、既存の浄化施設に比べ設備がコンパクトになり、一方で、浄化性能が高く、一日あたり2万tの濠水を浄化することができます。これは、これまでの施設に比べて約40%の向上となっています。

環境省では、今後、濠水浄化施設の効率的、効果的な運用方法を検討、実施し、都の下水道対策、また、その後の中長期的な対策と併せて濠水質浄化に取り組んでいきます。

図2 新しい濠水浄化施設の仕組み

※本記事は平成25年9月4日に当ホームページに掲載した記事を同内容で再掲したものです。

ここでは、お濠の水質と水質改善の取り組みについて紹介したいと思います。(図面は、クリックすると拡大できます)

1.皇居外苑濠の概要

旧江戸城には、本丸を中心に幾重にも濠が巡らされていました。皇居外苑には、それらのうち12の濠があり、その中には、皇居を見渡す眺望の美しい桜田濠、サクラの名所として知られる千鳥ケ淵なども含まれています。(写真1参照)

写真1 桜田濠

かつて外苑濠には、玉川上水からの水が供給されていましたが、昭和40年にはその水供給が停止され、以降は水源をもっぱら雨水に頼る状況になりました。

一方で、外苑濠には長年にわたり周囲からの落葉等が流れ込むとともに、一定の雨が降ると東京都の合流式下水道から下水が雨水とともに濠に流入する状況が続いてきました。このような中で、外苑濠の水質は徐々に悪化し、夏から秋にかけてアオコの大量発生が見られるようになっています。

写真2 千鳥ケ淵のアオコ

2 これまでの水質対策

環境省は、以上のような状況を受け、アオコの大量発生の解消を目標として

、濠水質の定期的調査、東京駅地下工事中の湧水の導水(工事実施時に一時的実施)、首都高速からの雨水補給(継続)、発生したアオコの回収などの取組を行ってきました。

それらの中でも中心的な取組として、平成7年度には、濠水を浄化、循環させる濠水浄化施設を稼働させました。

この施設は、プラスチック製の特殊な濾過材によってアオコを除去する「循環濾過処理方式」という方式で、一日最大14000トン(実績値)の水を処理する能力があります。

写真3 既設の濠水浄化施設

外苑濠は、皇居西側の半蔵門付近を分水嶺として、桜田壕→桔梗濠・凱旋濠→日比谷濠の系統と半蔵濠→千鳥ケ淵→大手濠→日比谷濠の系統の2系統に別れています。

濠水浄化施設は、最下流の日比谷濠付近に設置され、濠から取水し、浄化した水をポンプで上流に送り、桜田壕と半蔵濠に放流しています。放流した水は、そこから下流の濠を巡り、再び日比谷濠に戻ってくることになります。(図1参照)

既存の浄化施設は、平成7年から平成24年までの18年間、概ね4月から11月の間、運転されてきました。

図1皇居外苑濠の位置及び濠水の系統

3.外苑濠の水質の現状

濠水浄化施設の稼働により、外苑濠の水質は一定の改善を見せています。

以下の表1は、既存の濠水浄化施設の稼働(H7)の前後18年間の濠の平均水質を比較したものですが、透明度、COD、クロロフィルa、全窒素、全リンのいずれも改善傾向を示しています。

また、ここ5年間(H20~24)では、COD、クロロフィルa、全リンが改善を示しているのに対して、全窒素については、水質の悪化が見られます。

表1 皇居外苑濠の水質の状況 (※1)

※数値は、8濠(桜田濠、日比谷濠、蛤濠、桔梗濠、清水濠、牛ヶ淵、千鳥ケ淵、半蔵濠)に対して、年4回(2月、5月、8月、11月)実施した水質調査の結果を平均である。

※2 クロロフィルaについては、S56~H6のデータ

各濠の状況を詳しく見ると、桜田濠、蛤濠などについては水質が改善されアオコの大量発生はほぼ解消されました。

その一方で、千鳥ケ淵、その下流にある清水濠、大手濠等では水質の改善傾向は見られるものの、依然としてアオコの大量発生が見られる状況が続いています。これは、千鳥ケ淵へ雨天時の合流式下水道からの越流が影響していると考えられています。

現在の外苑濠の水質については、以下もご覧下さい。

各濠における主要な水質項目の平均値(H20~24年度)

各濠における水質の推移(H20~24年度)

4 新濠水浄化施設について

環境省は、依然としてアオコの大量発生が見られる状況を改善し、濠の計画的管理を進めるために、平成22年に皇居外苑濠管理方針及び水質改善計画を策定しました。これは、東京都が下水道から濠への越流を平成27年までに原則防止する対策を進めていることを受けたもので、計画に基づき当面実施する対策と下水道対策の効果と併せて平成27年度から数年程度でアオコの大量発生を解消し、その後も必要に応じて中長期的な対策を実施していくこととしています。

この当面実施する対策の中でも中心的な対策となるのが、新しい濠水浄化施設の整備です。

既存の浄化施設は平成7年度から運用され、一定の水質改善を果たしましたが、近年は設備の老朽化等のために機能を充分発揮できない状況が見られました。

このため、後継となる新しい浄化施設を整備することとし、平成22年度に基本計画を作成、平成24年度末に竣工し、平成25年4月から運転を開始しています。(写真4参照)

新しい浄化施設は、既存の施設の隣に整備し、濠からの取水、浄化した水の濠への送水などは既存の施設を使用しています。

写真4 新濠水浄化施設

新しい浄化施設は、高速凝集沈殿方式という方式を採用しています。

これは、アオコなどの汚れを、凝集剤という薬品でフロックと呼ばれる塊を形成し、それを細かい砂と一緒に沈降させて、きれいな水と分離するという方法です(図2 参照)

新しい施設は、既存の浄化施設に比べ設備がコンパクトになり、一方で、浄化性能が高く、一日あたり2万tの濠水を浄化することができます。これは、これまでの施設に比べて約40%の向上となっています。

環境省では、今後、濠水浄化施設の効率的、効果的な運用方法を検討、実施し、都の下水道対策、また、その後の中長期的な対策と併せて濠水質浄化に取り組んでいきます。

図2 新しい濠水浄化施設の仕組み

※本記事は平成25年9月4日に当ホームページに掲載した記事を同内容で再掲したものです。

7月23日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します)

公園西側、四阿近くに細い線のような植物が・・。何かおわかりになりますか?

ミズヒキ

正解はタデ科の「ミズヒキ」。細い花穂は、上から見ると赤く、下から見ると白く見えることから、紅白の水引(みずひき)に例えられました。

ヤブラン

藪のような薄暗い場所で凜として咲くことから、花言葉は「忍耐」、「謙遜」、「かくされた心」。優しい薄紫色が目を引きます。

ノリウツギ

5弁の小さな両性花(一つの花に雄しべと雌しべを持つ花)を多数つけ、その周囲に昆虫を引き寄せる為の目印となる装飾花をつけます。装飾花は基本的には写真の様な白色ですが、淡紅色になる場合もあるようです。

キバラヘリカメムシ

キバラヘリカメムシの幼虫が、ニシキギの葉で羽化しました。黄色いからだは宝石の様に輝いてとてもきれい。この後少しずつ模様が浮き出てきて、背中は黒っぽく、腹は黄色へと変化します。名前の由来は成虫の姿から。