北の丸公園ブログ

521件の記事があります。

2013年07月01日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

本日から7月に入りました。曇りがちで過ごしやすい気候の為か、園内を散策するお客様が多くいらっしゃいました。

7月1日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ハナイカダ

園内の滝近辺に植栽されている、ハナミズキ科ハナイカダ属の落葉低木です。

葉の中央付近に花をつけます。現在は実が熟し、黒い玉が葉の上に乗っているような状態です。別名「ヨメノナミダ」とも呼ばれています。

コクチナシ

アカネ科クチナシ属の常緑低木です。以前紹介した「オオヤエクチナシ」同様、甘い良い香りがします。中国の原産で、全体に小さく、地面を這うように成長します。

クサガメ

土を交互の足で少しずつ堀り、産卵の準備をしているようです。散策の際にカメの産卵を見つけた場合は、そっと見守りましょう。

7月1日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ハナイカダ

園内の滝近辺に植栽されている、ハナミズキ科ハナイカダ属の落葉低木です。

葉の中央付近に花をつけます。現在は実が熟し、黒い玉が葉の上に乗っているような状態です。別名「ヨメノナミダ」とも呼ばれています。

コクチナシ

アカネ科クチナシ属の常緑低木です。以前紹介した「オオヤエクチナシ」同様、甘い良い香りがします。中国の原産で、全体に小さく、地面を這うように成長します。

クサガメ

土を交互の足で少しずつ堀り、産卵の準備をしているようです。散策の際にカメの産卵を見つけた場合は、そっと見守りましょう。

2013年06月28日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 皇居外苑ブログ

本日は昨日に引き続き爽やかなお天気となりました。木陰を歩いていると、通り抜ける風がひんやりとしています。園内のベンチでは、読書や休憩をされるお客様が多くいらっしゃいました。

6月28日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ヤブカンゾウ

ユリ科ワスレグサ属で、別名「忘れ草」ともいいます。この花を見ていると「あまりの美しさにものを忘れる」ということから名付けられたそうです。

野原や堤などに生える多年草です。

ツバキの実

こちらは「藪椿(やぶつばき)」の実です。この種子から採れるのが「椿油」。秋に実が熟すと割れて、数個の種を出します。

ハクセキレイ

スズメ目セキレイ科です。白い顔に黒い線が横切り、澄んだ声で鳴くのが特徴で、園内の芝生地でよく見かけることができます。雨上がりなどは地面の餌を一生懸命ついばんでいます。

6月28日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ヤブカンゾウ

ユリ科ワスレグサ属で、別名「忘れ草」ともいいます。この花を見ていると「あまりの美しさにものを忘れる」ということから名付けられたそうです。

野原や堤などに生える多年草です。

ツバキの実

こちらは「藪椿(やぶつばき)」の実です。この種子から採れるのが「椿油」。秋に実が熟すと割れて、数個の種を出します。

ハクセキレイ

スズメ目セキレイ科です。白い顔に黒い線が横切り、澄んだ声で鳴くのが特徴で、園内の芝生地でよく見かけることができます。雨上がりなどは地面の餌を一生懸命ついばんでいます。

2013年06月26日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

朝から曇りがちの空模様でしたが、お昼前からポツポツと雨が降ってきました。昨日比べ気温も低く、肌寒い一日となりました。

6月26日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ヤブミョウガ

ツユクサ科ヤブミョウガ属です。

葉がミョウガに似ているので、この名前がつきました。種でも発芽しますが、地下茎でも増えるため、群生していることが多いです。

今はまだ蕾ですが、開花すると花弁は透き通るような白色で、とても綺麗です。

トキワツユクサ

ツユクサ科ムラサキツユクサ属の多年草です。別名「ノハカタカラクサ」。花弁は三枚で、白色をしています。名前の由来は、葉がツユクサに似ており、一年中茂っているからです。

エダナナフシ

エダナナフシは他のナナフシと比べると触角が長いのが特徴です。日中の間は樹の枝などに擬態して、じっとしています。夜間になると動きはゆっくりですが、活動的になるようです。

6月26日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ヤブミョウガ

ツユクサ科ヤブミョウガ属です。

葉がミョウガに似ているので、この名前がつきました。種でも発芽しますが、地下茎でも増えるため、群生していることが多いです。

今はまだ蕾ですが、開花すると花弁は透き通るような白色で、とても綺麗です。

トキワツユクサ

ツユクサ科ムラサキツユクサ属の多年草です。別名「ノハカタカラクサ」。花弁は三枚で、白色をしています。名前の由来は、葉がツユクサに似ており、一年中茂っているからです。

エダナナフシ

エダナナフシは他のナナフシと比べると触角が長いのが特徴です。日中の間は樹の枝などに擬態して、じっとしています。夜間になると動きはゆっくりですが、活動的になるようです。

2013年06月24日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

午前中は不安定な空模様でしたが、午後になると晴れ間も見え、蒸し暑いお天気となりました。園内の池では、カイツブリ夫婦の微笑ましい子育てがご覧になれます。

6月24日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

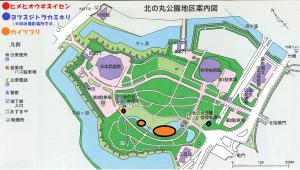

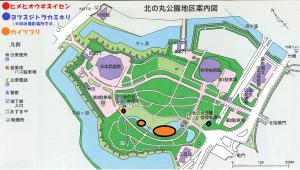

ヒメヒオウギズイセン

アヤメ科クロコスミア属で、オウギズイセンとヒメトウショウブの交配種です。休憩所脇の少し見つけにくい場所にあるので、地図を参考にして下さい。

ヒメヒオウギズイセンはスイセンの名を持ちますが、スイセンと同じヒガンバナ科ではなく、江戸時代に日本に薬として伝わった「サフラン」と同じアヤメ科です。

ヨツスジトラカミキリ

甲虫目カミキリムシ科です。黄色と黒の模様は、スズメバチやアシナガバチに擬態していると考えられます。毒針を持っていることで恐れられている蜂に擬態することで、自分の身を守っているのでしょう。

カイツブリの親子

生まれてまだ2週間ほどの雛たちですが、泳ぎがだいぶ板についてきました。三羽仲良く親鳥の後を一生懸命ついて泳いでいます。親鳥は時折池にもぐり、エサを取って雛に与えたり、泳ぎのお手本を見せるかのような仕草を見せていました。

6月24日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ヒメヒオウギズイセン

アヤメ科クロコスミア属で、オウギズイセンとヒメトウショウブの交配種です。休憩所脇の少し見つけにくい場所にあるので、地図を参考にして下さい。

ヒメヒオウギズイセンはスイセンの名を持ちますが、スイセンと同じヒガンバナ科ではなく、江戸時代に日本に薬として伝わった「サフラン」と同じアヤメ科です。

ヨツスジトラカミキリ

甲虫目カミキリムシ科です。黄色と黒の模様は、スズメバチやアシナガバチに擬態していると考えられます。毒針を持っていることで恐れられている蜂に擬態することで、自分の身を守っているのでしょう。

カイツブリの親子

生まれてまだ2週間ほどの雛たちですが、泳ぎがだいぶ板についてきました。三羽仲良く親鳥の後を一生懸命ついて泳いでいます。親鳥は時折池にもぐり、エサを取って雛に与えたり、泳ぎのお手本を見せるかのような仕草を見せていました。

2013年06月21日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

園内のモミジ林で紅葉したモミジの葉を一枚見つけました。梅雨の真っ直中に、少し先の秋を感じた出来事でした。

6月21日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

モミジの種

秋になると毎年多くのお客様が、美しく色付いた紅葉を楽しもうと園内のモミジ林を訪れます。

そんなモミジは今、赤い実(種)を付けています。まるで竹とんぼのようですね。種を遠くに飛ばすにはうってつけの形をしています。

サンゴシトウ

マメ科デイコ属の落葉低木です。遠くからでもよく目立つ赤色が特徴で、「沖縄の県花」である「デイコ」の仲間としても知られています。

真っ赤な花色がとても華やかな、南国を彷彿とさせる植物です。

ナツアカネ

トンボ科アカネ属です。「赤トンボ」の代表種のひとつで、成熟すると顔まで鮮やかに赤くなります。ナツアカネは、メスとオスが連結飛行しながら卵を水に落としていきます。

6月21日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

モミジの種

秋になると毎年多くのお客様が、美しく色付いた紅葉を楽しもうと園内のモミジ林を訪れます。

そんなモミジは今、赤い実(種)を付けています。まるで竹とんぼのようですね。種を遠くに飛ばすにはうってつけの形をしています。

サンゴシトウ

マメ科デイコ属の落葉低木です。遠くからでもよく目立つ赤色が特徴で、「沖縄の県花」である「デイコ」の仲間としても知られています。

真っ赤な花色がとても華やかな、南国を彷彿とさせる植物です。

ナツアカネ

トンボ科アカネ属です。「赤トンボ」の代表種のひとつで、成熟すると顔まで鮮やかに赤くなります。ナツアカネは、メスとオスが連結飛行しながら卵を水に落としていきます。

2013年06月19日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

本日は昨日と打って変わり、曇りがちで少し涼しい陽気となりました。

園内の樹木は強い風にあおられ、近づいている台風を関知したかのように大騒ぎしていました。

6月19日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ネムノキ

以前紹介したネムノキが、見頃を迎えています。

フサフサした淡いピンク色の部分は雄しべです。雄しべが萎れて枯れると、一本の白い雌しべを確認することができます。

ハナゾノツクバネウツギ

スイカズラ科ツクバネウツギ属で、別名「アベリア」「ハナツクバネウツギ」です。大気汚染や乾燥に強く、強い刈込にも耐えるので街路樹や公園の植え込みなどに利用されます。

ニホントカゲ

ニホントカゲの幼体です。前回紹介した「ニホンカナヘビ」に比べ、鱗が細かく艶があります。

幼体の大きな特徴は「尾」です。綺麗なブルーですね。危険を感じると自ら尾を切り、敵の注意を引いてその隙に逃げます。ちなみに、尾に骨はなく、軟骨で支えられています。

園内の樹木は強い風にあおられ、近づいている台風を関知したかのように大騒ぎしていました。

6月19日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ネムノキ

以前紹介したネムノキが、見頃を迎えています。

フサフサした淡いピンク色の部分は雄しべです。雄しべが萎れて枯れると、一本の白い雌しべを確認することができます。

ハナゾノツクバネウツギ

スイカズラ科ツクバネウツギ属で、別名「アベリア」「ハナツクバネウツギ」です。大気汚染や乾燥に強く、強い刈込にも耐えるので街路樹や公園の植え込みなどに利用されます。

ニホントカゲ

ニホントカゲの幼体です。前回紹介した「ニホンカナヘビ」に比べ、鱗が細かく艶があります。

幼体の大きな特徴は「尾」です。綺麗なブルーですね。危険を感じると自ら尾を切り、敵の注意を引いてその隙に逃げます。ちなみに、尾に骨はなく、軟骨で支えられています。

2013年06月17日北の丸公園の自然

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

本日は午後から晴れ間がのぞき、蒸し暑い一日となりました。

6月17日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ネジバナ

ラン科ネジバナ属のネジバナが咲き始めました。明るい草地などに生え、小さなピンク色の花をらせん状につけます。普通見られるのは右巻きですが、左に巻いてあるものもあります。

トキワハゼ

ゴマノハグサ科サイゴケ属で、ほぼ一年中花を見ることができます。トキワハゼに似ている「ムラサキサギゴケ」という花がありますが、そちらは3~5月が花期です。

クチナシ

アカネ科クチナシ属の常緑低木です。日本や台湾、中国などに分布する常緑樹で、近寄ってみると良い香りがします。写真のクチナシは八重咲きですが、一重もあります。

ニホンカナヘビ

ニホンカナヘビは爬虫網有鱗目(はちゅうこうゆうりんもく)のカナヘビ科で、日本の固有種です。

園内を歩いていると、「カサカサ!」という音が足下からよく聞こえてきます。人の足音に驚いて、ひなたぼっこをしていたカナヘビが逃げていく音であることが多いです。

6月17日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ネジバナ

ラン科ネジバナ属のネジバナが咲き始めました。明るい草地などに生え、小さなピンク色の花をらせん状につけます。普通見られるのは右巻きですが、左に巻いてあるものもあります。

トキワハゼ

ゴマノハグサ科サイゴケ属で、ほぼ一年中花を見ることができます。トキワハゼに似ている「ムラサキサギゴケ」という花がありますが、そちらは3~5月が花期です。

クチナシ

アカネ科クチナシ属の常緑低木です。日本や台湾、中国などに分布する常緑樹で、近寄ってみると良い香りがします。写真のクチナシは八重咲きですが、一重もあります。

ニホンカナヘビ

ニホンカナヘビは爬虫網有鱗目(はちゅうこうゆうりんもく)のカナヘビ科で、日本の固有種です。

園内を歩いていると、「カサカサ!」という音が足下からよく聞こえてきます。人の足音に驚いて、ひなたぼっこをしていたカナヘビが逃げていく音であることが多いです。

2013年06月14日北の丸公園自然情報

皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

昨日、カイツブリの雛が2羽誕生しました。残りの卵は2つです。

6月14日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ムクゲ

吉田茂像の側に、八重咲きのムクゲが咲き始めました。アオイ科フヨウ属の落葉低木で、原産はインド、中国(中近東にも自生)です。日本には奈良時代に中国から渡来しました。

コムラサキシキブ

コマツヅラ科ムラサキシキブ属です。以前紹介した「ムラサキシキブ」はまばらに花がつきますが、コムラサキシキブはまとまってつきます。

秋になるとムラサキシキブ同様、3mmほどの紫色の実をつけます。

カイツブリの雛

昨日生まれた雛ですが、すぐ泳ぐことができます。さっそく、親鳥を一生懸命追いかけていました。親鳥に追いつけず、「ピ」とか細い声で鳴く雛に、「ピピピ!」と喝をいれるように鋭く鳴く親鳥。これからカイツブリ夫婦の子育てを応援しましょう。(エサは与えずに、引き続き静かに見守りましょう。)

6月14日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ムクゲ

吉田茂像の側に、八重咲きのムクゲが咲き始めました。アオイ科フヨウ属の落葉低木で、原産はインド、中国(中近東にも自生)です。日本には奈良時代に中国から渡来しました。

コムラサキシキブ

コマツヅラ科ムラサキシキブ属です。以前紹介した「ムラサキシキブ」はまばらに花がつきますが、コムラサキシキブはまとまってつきます。

秋になるとムラサキシキブ同様、3mmほどの紫色の実をつけます。

カイツブリの雛

昨日生まれた雛ですが、すぐ泳ぐことができます。さっそく、親鳥を一生懸命追いかけていました。親鳥に追いつけず、「ピ」とか細い声で鳴く雛に、「ピピピ!」と喝をいれるように鋭く鳴く親鳥。これからカイツブリ夫婦の子育てを応援しましょう。(エサは与えずに、引き続き静かに見守りましょう。)

2013年06月13日北の丸公園の自然

皇居外苑バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花

梅雨入りが発表されて約2週間が経過しました。園内ではこの季節を代表する花のひとつ、アジサイが見頃を迎えています。

6月13日(木)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ネムノキ

ネムノキ科ネムノキ属の落葉高木です。木を植えてから花がつくまで10年程かかるため、観賞用にするには時間がかかります。

そんなネムノキに、今年も花が咲き始めました。夜になると左右の小葉が合わさって垂れ下がります。その様子が「木が眠っているように見える」というので、この名がつけられました。

ナンテン

メギ科ナンテン属の常緑低木です。米粒のような花が少しずつ咲きはじめました。ナンテンは「難を転じる」ということで、縁起ものとして重宝されています。

アジサイ(セイヨウアジサイ)

以前紹介したセイヨウアジサイが見頃を迎えています。園内の至る所でご覧になれますので、梅雨の散策を楽しまれてはいかがでしょうか?

6月13日(木)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

ネムノキ

ネムノキ科ネムノキ属の落葉高木です。木を植えてから花がつくまで10年程かかるため、観賞用にするには時間がかかります。

そんなネムノキに、今年も花が咲き始めました。夜になると左右の小葉が合わさって垂れ下がります。その様子が「木が眠っているように見える」というので、この名がつけられました。

ナンテン

メギ科ナンテン属の常緑低木です。米粒のような花が少しずつ咲きはじめました。ナンテンは「難を転じる」ということで、縁起ものとして重宝されています。

アジサイ(セイヨウアジサイ)

以前紹介したセイヨウアジサイが見頃を迎えています。園内の至る所でご覧になれますので、梅雨の散策を楽しまれてはいかがでしょうか?

7月3日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。

(※画像をクリックすると拡大します。)

モッコク

ツバキ科モッコク属の常緑高木です。高さは10m~15mになります。整った樹形、光沢のある葉などが特徴で、江戸時代から「松」についで人気がありました。モッコクの花は雄花(雌しべが退化)を咲かせる木と、両性花(普通の花)を咲かせる木があります。

モッコク(雄花)

写真の花は、雌しべが退化しています。また、雄花は実をつけることはありません。

モッコク(両性花)

こちらは雌しべと雄しべをもつ両性花です。雌しべが一本、花柱は短く2裂しており、子房の周りに淡白黄色の雄しべが1重に取り巻いています。

キカラスウリ

ウリ科カラスウリ属で、「カラスウリ」よりも大きめの実がつきます。秋頃から冬にかけて黄色く色付いていきます。現在はまだ緑色の状態です。