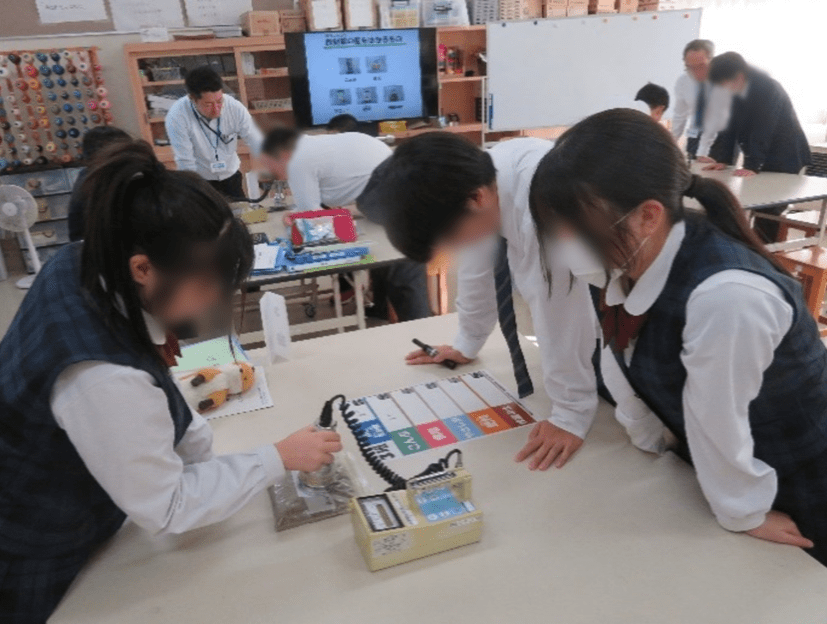

放射線教育

支援内容

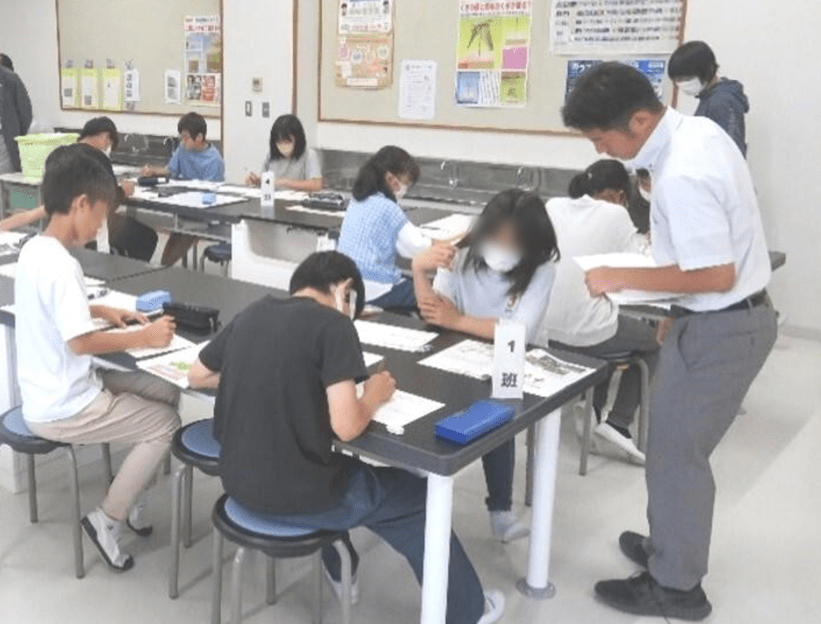

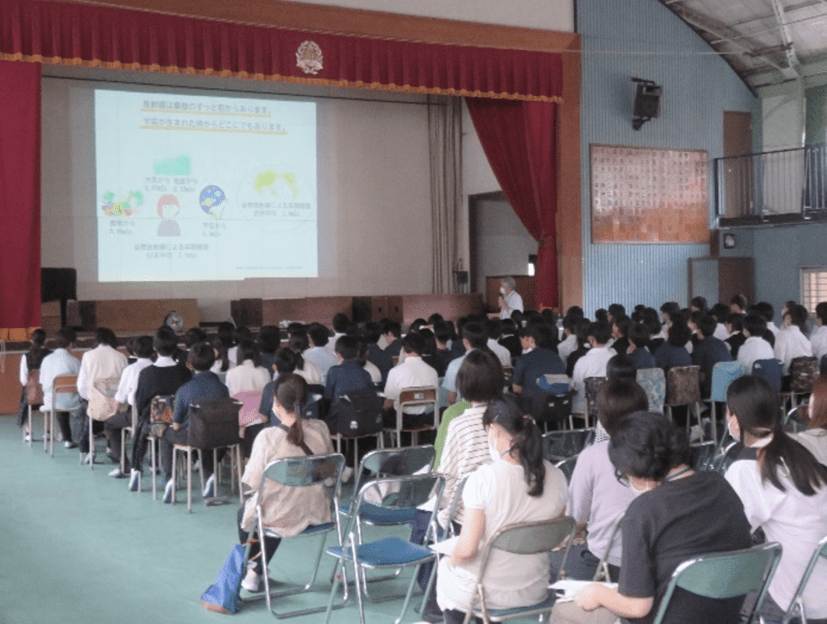

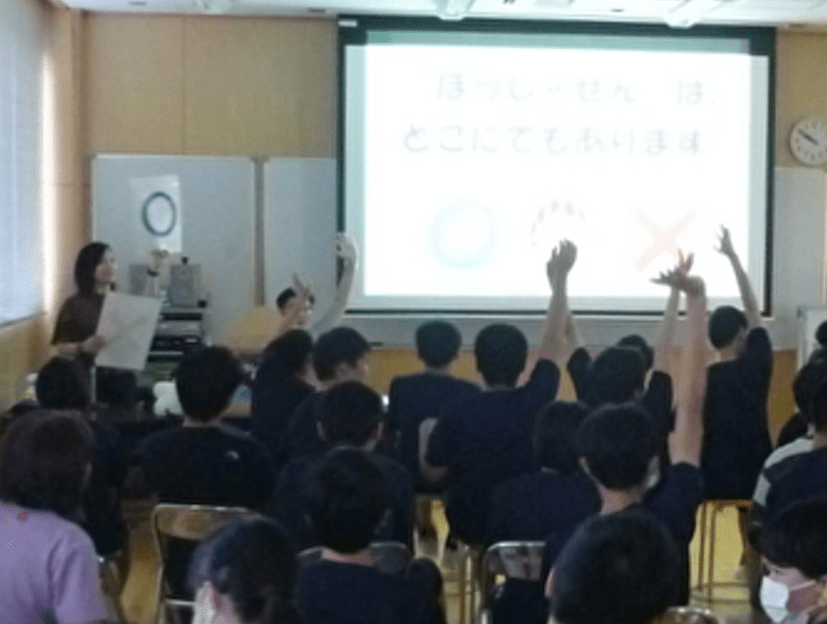

小学校

中学校

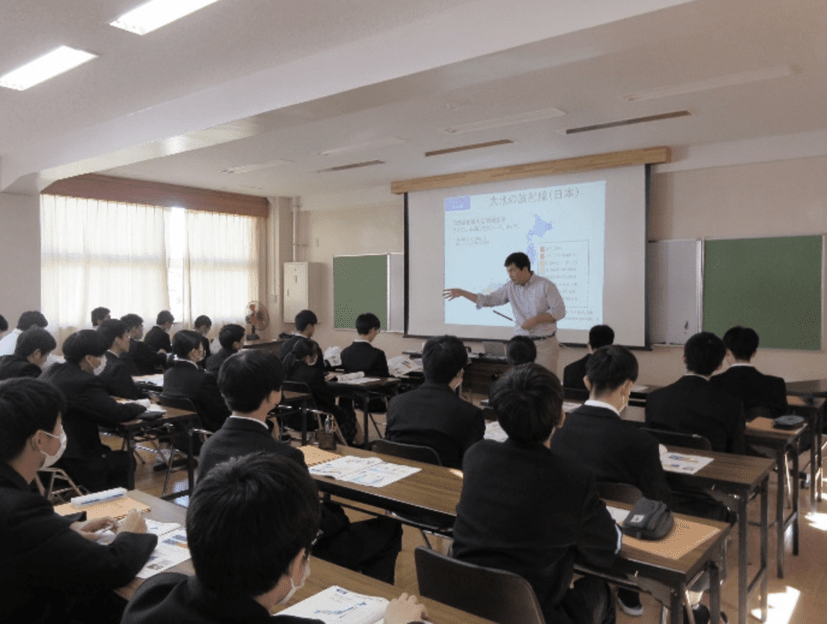

高校

支援学校

専門学校・大学

放射線教育 支援の流れ

-

対象者や授業内容、

時期等、

ご要望を

お知らせください -

ご要望に沿った

プログラムを、

ご提案します -

授業の準備や、

講師、会場等を

手配します -

授業のアンケート結果と

開催概要をまとめ、

ご報告します

支援に関する 以下の準備や手配等は弊センターにお任せください。支援に関する費用負担は一切ありません。

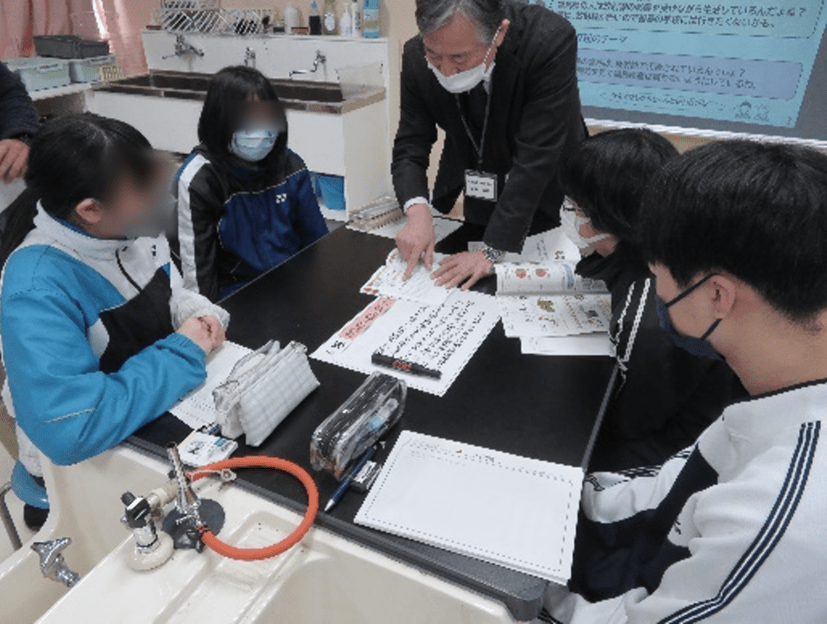

- 授業対象者や内容に適した講師の選定と、授業内容の打合せ

- 授業に必要な資料の作成と、資料の印刷

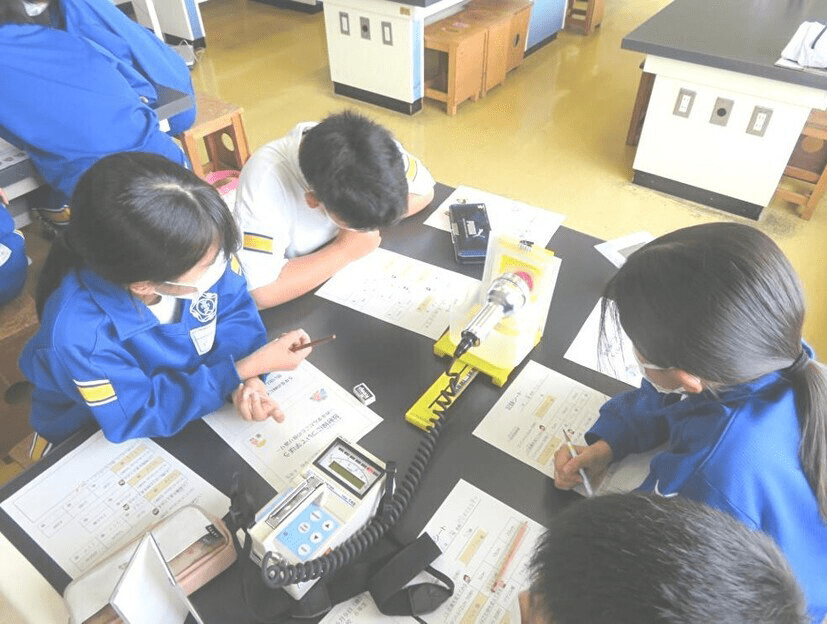

- 授業で使用する紙芝居や、放射線測定機器、霧箱等の手配

- 会場の状況に合わせたスクリーンや映写機等の手配

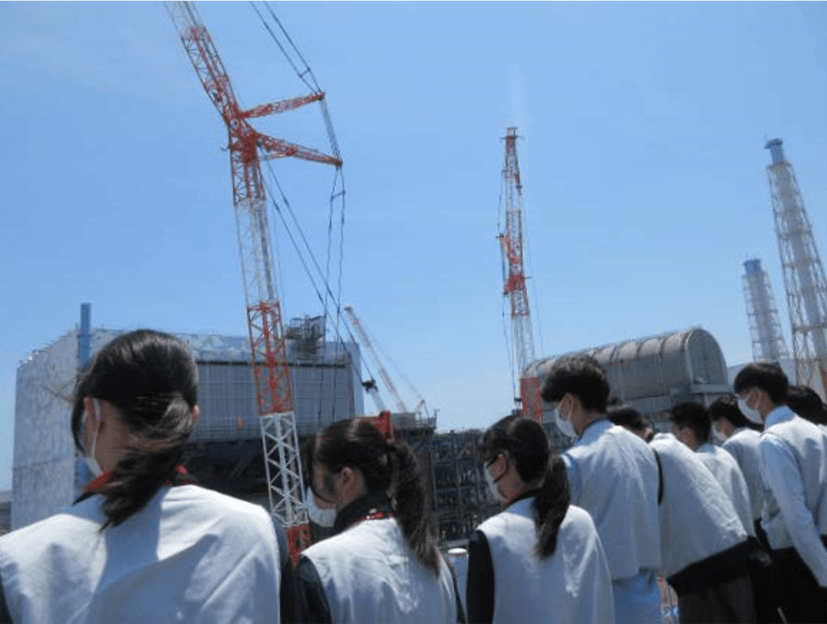

- 施設見学の段取りやバスの手配

※支援の内容により、準備や調整に、1ヶ月程のお時間をいただきます。余裕をもってお問い合わせください。

ご連絡先

放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター

0120-478-100

フリーダイヤル

9:00~17:00(土日・祝日を除く)

F-sodan@nsra.or.jp

恐れ入ります。ウィルス、迷惑メール対策のためメールへのリンクは設定しておりません。お手数ですが、上記アドレスを半角で入力してください。コピーされる場合は@マークを半角にしてください。よろしくお願いいたします。

本ウェブサイトではGoogle アナリティクスを使用しています。

Google アナリティクスからの情報取得については、プライバシーポリシー追記事項をご覧ください。