放射線教育 小学校

低学年

⽩河市⽴みさか⼩学校 1年1組22名

令和6年1⽉24⽇(⽔) 8:35〜9:20

学校の先⽣が紙芝居「ほうしゃせんってなぁに?」の読み聞かせを⾏い、放射線は⾝の回りにもあること、量が多すぎると危ないこと等を学んだ。霧箱観察では霧箱について説明し、放射線の⾶跡を確認した。最後に、紙芝居の内容をまとめた○×クイズを⾏い、授業を振り返った。

-

学校の先⽣によるお話の様⼦

-

学校の先⽣による紙芝居の様⼦

-

霧箱観察の様⼦

中島村⽴吉⼦川⼩学校 2年⽣21名

令和5年11⽉15⽇(⽔) 10:40〜11:25

学校の先⽣が紙芝居「もっとしりたいほうしゃせん」の読み聞かせを⾏い、体には傷を治す⼒があること、放射線から⾝を守る⽅法等を学んだ。また、教室の空間線量率の測定実演を⾏った。最後に、授業の内容をまとめた○×クイズと、質疑応答への対応を⾏った。

-

学校の先⽣による紙芝居の様⼦

-

測定実演の様⼦

-

○×クイズの様⼦

広野町⽴広野⼩学校 1年⽣18名

令和6年9⽉10⽇(⽕) 9:15〜10:00

広野町放射線相談室と広野⼩学校が主体となり授業内容を決定し、授業を実施した。福島県教育委員会が作成した「放射線教育・防災教育指導資料」のDVDを鑑賞し、その後、放射線に関する○×クイズを⾏った。霧箱観察では放射線の⾶跡を確認した。

-

DVDを鑑賞している様⼦

-

○×クイズの様⼦

-

霧箱観察の様⼦

会津美⾥町⽴宮川⼩学校 1年⽣25名

令和6年6⽉24⽇(⽉) 9:25〜10:10

紙芝居「ほうしゃせんってなぁに?」の読み聞かせを⾏い、放射線は⾒えないが⾝の回りにもあること、量が多すぎると危ないこと等を学んだ。霧箱観察では、放射線の⾶んだ跡を確認した。授業のまとめクイズでは紙芝居の内容をまとめた○×形式のクイズで授業を振り返り、質疑応答を⾏った。

-

紙芝居の様⼦

-

霧箱観察の様⼦

-

質疑応答の様⼦

中学年

広野町⽴広野⼩学校 4年⽣25名

令和6年9⽉10⽇(⽕) 11:25〜12:10

広野町放射線相談室と広野⼩学校が主体となり授業内容を決定し、授業を実施した。福島県教育委員会が作成した「放射線教育・防災教育指導資料」のDVDを鑑賞し、その後、放射線から⾝を守る三原則(距離、時間、遮へい)の実習を⾏った。

-

DVDを鑑賞している様⼦

-

実習の様⼦

-

実習のまとめの様⼦

福島市⽴福島第三⼩学校 3年1組31名

令和5年11⽉21⽇(⽕) 10:20〜11:05

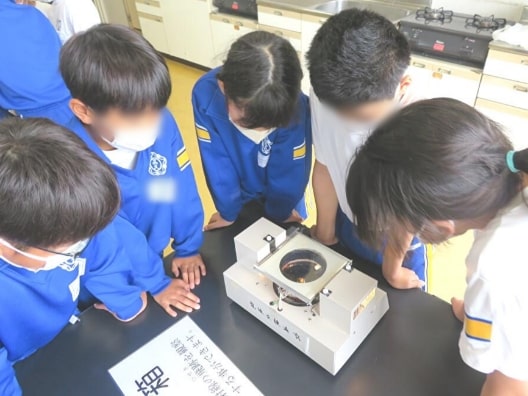

紙芝居「もっともっとしりたいほうしゃせん」では、放射線は⼈から⼈へうつらないこと等を学んだ。実習「⾝の回りにあるものの放射線量測定」では、肥料や昆布等の測定を⾏い、放射線が⾝の回りにあることを学習した。

-

紙芝居の様⼦

-

実習の様⼦

-

実習の様⼦

⽥村市⽴船引⼩学校 3年3組34名

令和6年6⽉13⽇(⽊) 11:20〜12:05

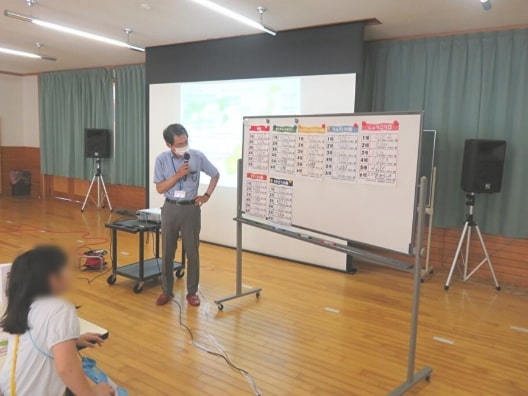

「放射線って知ってる?」のお話では、東⽇本⼤震災、福島第⼀原⼦⼒発電所事故で起きたことや放射線は量が多すぎると危ないこと等を学んだ。実習「放射線量の測定(校庭)」では、校庭の放射線量を測定し、測定結果と世界や⽇本各地の放射線量を⽐較した。

-

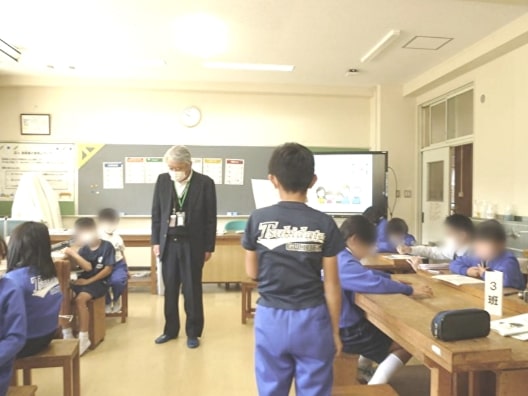

放射線に関するお話の様⼦

-

実習の様⼦

-

測定結果説明の様⼦

高学年

楢葉町⽴楢葉⼩学校 6年⽣13名

令和5年6⽉22⽇(⽊) 11:25〜12:10

専⾨家が楢葉町の空間線量率や放射線による健康影響に関するお話をした。学校の先⽣は学んだことについてグループワークを⾏い、グループワークのまとめを⾏った。最後に、専⾨家が質疑応答への対応を⾏った。

-

専⾨家によるお話の様⼦

-

学校の先⽣によるグループワークの様⼦

-

学校の先⽣によるまとめの様⼦

広野町⽴広野⼩学校 6年⽣34名

令和6年9⽉9⽇(⽉) 11:25〜12:10

広野町放射線相談室と広野⼩学校が主体となり授業内容を決定し、授業を実施した。福島県教育委員会が作成した「放射線教育・防災教育指導資料」のDVDを鑑賞し、その後、各班に分かれてグループディスカッションを⾏い、班ごとに発表した。

-

DVDを鑑賞している様⼦

-

グループデスカッションの様⼦

-

班ごとの発表の様⼦

富岡町⽴富岡⼩学校 5、6年⽣ 計13名

令和5年10⽉18⽇(⽔) 11:25〜12:10

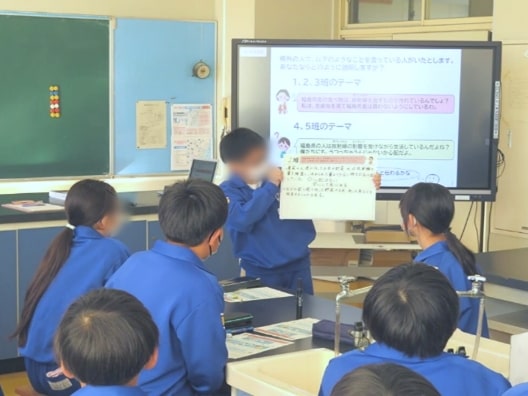

紙芝居「もっともっとしりたいほうしゃせん」では、放射線を受ける量を減らすために福島県内で⾏われている取り組みや、放射線は⼈から⼈へうつらないこと等を学んだ。グループワークでは、福島県の⾵評被害に関するテーマに対し、⾃分なりに考えたことや周りの⼈の意⾒について話し合い、班ごとに発表した。

-

紙芝居の様⼦

-

グループワークの様⼦

-

グループワークの様⼦

伊達市⽴⽉舘⼩学校 5、6年⽣ 計23名

令和5年10⽉25⽇(⽔) 10:25〜11:10

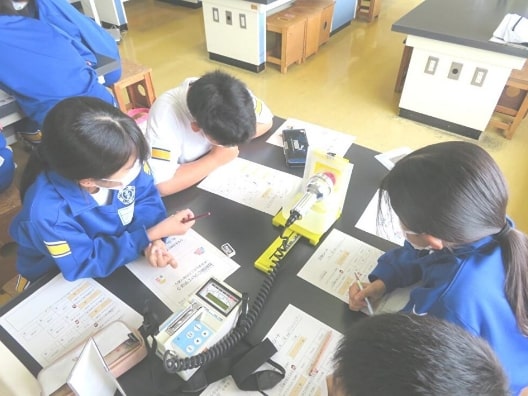

「放射線って知ってる?」のお話では、放射線は昔から⾝近にあること、放射線は量が多すぎると危ないということ、⽬には⾒えないが機械を使い測ることができること等を学習した。実習「放射線から⾝を守る三原則」では、放射線を出すものを測る距離や時間、間に遮へいする物を変えた場合の放射線量の変化について学んだ

-

放射線に関するお話の様⼦

-

実習の様⼦

-

実習の様⼦

年間2、3コマ

いわき市⽴⾼久⼩学校 1、2、3年生

1コマ目 1年⽣ 令和5年6⽉8⽇(⽊) 9:15〜10:00 17名

1コマ目 2年⽣ 同日 10:25〜11:10 20名

1コマ目 3年⽣ 同日 11:20〜12:05 26名

紙芝居「ほうしゃせんってなぁに?」では、福島第一原子力発電所事故で起きたこと、放射線は身の回りにあること、多すぎると危ないこと等を学んだ。霧箱観察では、放射線の飛んだ跡を観察し、その後○×クイズを通じて、紙芝居で学んだことを復習した。

-

紙芝居の様子

-

霧箱観察の様子

-

○×クイズの様子

2コマ目 1年⽣ 令和5年9⽉12⽇(⽕) 9:15〜10:00 15名

2コマ目 2年⽣ 同日 10:25〜11:10 21名

2コマ目 3年⽣ 同日 11:20〜12:05 26名

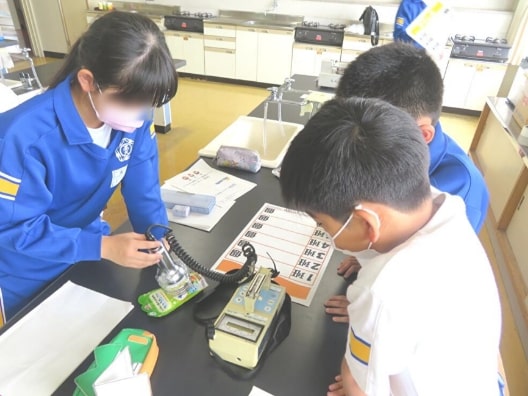

紙芝居「もっとしりたいほうしゃせん」では、放射線は宇宙が誕⽣した時からあること、放射線から⾝を守る⽅法等について学習した。講師による測定器の実演ではラディやGMサーベイメータで線量を測定した。最後に○×クイズを通して授業で学んだことの振り返りを⾏った。

-

紙芝居の様⼦

-

測定器の実演の様⼦

-

測定器の実演の様⼦

いわき市⽴⾼久⼩学校 4年生

1コマ目 令和5年6⽉9⽇(⾦) 9:15〜10:00 17名

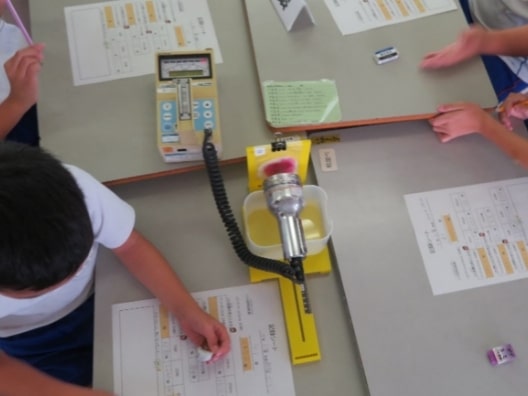

「放射線について学ぼう」のお話では、放射線は⾝近にあることや被ばくについて、放射線は量が多すぎると危ないこと、放射線は⼈から⼈へうつらないこと等を学習した。実習「⾝の回りのものの放射線量測定」では、肥料や⾷塩等の測定を⾏い、⾝の回りにあるものからも放射線が出ていることを学んだ。

-

放射線に関するお話の様⼦

-

霧箱観察の様⼦

-

実習の様⼦

2コマ目 令和5年12⽉4⽇(⽉) 10:25〜11:10 16名

実習「放射線量の測定(校庭)」では、校庭の放射線量を測定し、測定結果と世界や⽇本各地の放射線量を⽐較した。その後、グループ毎に分かったことや気づいたことをまとめ発表し、放射線がどこにでもあることを学習した。

-

実習の様⼦

-

実習の様⼦

-

測定結果に関する話の様⼦

いわき市⽴⾼久⼩学校 5年生

1コマ目 令和5年6⽉9⽇(⾦) 10:25〜11:10 33名

「放射線について学ぼう」のお話では、放射線は身近にあることや健康影響について、放射線は量が多すぎると危ないこと、放射線は人から人へうつらないこと等を学習した。実習「身の回りのものの放射線量測定」では、肥料や食塩等の測定を行い、身の回りにあるものからも放射線が出ていることを学んだ。

-

放射線に関するお話の様⼦

-

霧箱観察の様⼦

-

実習の様⼦

2コマ目 令和5年12⽉4⽇(⽉) 11:20〜12:05 32名

紙芝居「もっともっとしりたいほうしゃせん」では、放射線を受ける量を減らすために福島県内で行われている取り組みや放射線は人から人へうつらないこと等を学んだ。その後、分かったこと、気になったことについて個人でまとめ、班ごとに話し合い、最後に発表した。

-

紙芝居の様⼦

-

まとめの様⼦

-

発表の様⼦

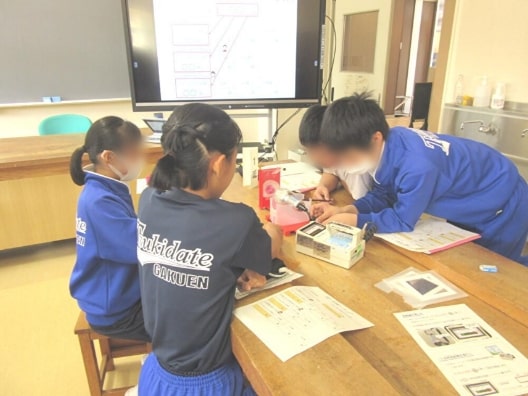

いわき市⽴⾼久⼩学校 6年生

1コマ目 令和5年6⽉9⽇(⾦) 11:20〜12:05 22名

「放射線について学ぼう」のお話では、放射線は身近にあること、放射線は量が多すぎると危ないこと、放射線は人から人へうつらないこと、放射線から身を守る方法があること等を学習した。実習「放射線の特性を確認しよう」では、放射線を出すものを測る距離や時間、間に遮へいする物を変えた場合の放射線量の変化について理解を深めた。

-

放射線に関するお話の様⼦

-

実習の様⼦

-

霧箱観察の様⼦

2コマ目 令和5年12⽉4⽇(⽉) 9:15〜10:00 21名

紙芝居「もっともっとしりたいほうしゃせん」では、放射線を受ける量を減らすために福島県内で行われている取り組みや放射線は人から人へうつらないこと等を学んだ。グループワークでは、福島県の風評被害に関するテーマに対し、どのように話したら相手に伝わるかを班ごとに話し合い、発表した。

-

紙芝居の様⼦

-

グループワークの様⼦

-

発表の様⼦

伊達市⽴⽉舘学園⼩学校 3、4年生

1コマ目 3、4年⽣ 令和5年6⽉12⽇(⽉) 10:25〜11:10 計17名

「放射線と体への影響」のお話では、福島第⼀原発事故で起きたこと、放射線は宇宙が⽣まれた時からどこにでもあること、⼈には治す⼒があり、たくさんの放射線を受けなければ体には影響がないこと等について学習した。最後に、授業の振り返りとしてまとめクイズを⾏った。

-

放射線に関するお話の様⼦

-

質疑応答の様⼦

-

まとめクイズの様⼦

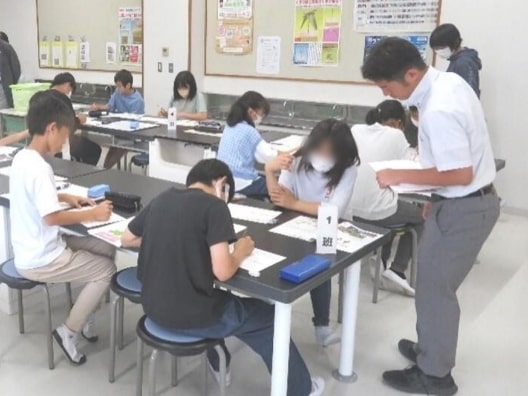

2コマ目 3、4年⽣ 令和5年10⽉25⽇(⽔) 9:20〜10:05 計14名

「放射線って知ってる?」のお話では、東⽇本⼤震災、福島第⼀原⼦⼒発電所事故で起きたことや放射線は量が多すぎると危ないこと等を学習した。実習「⾝の回りにあるものの放射線量測定」では、グループに分かれて肥料や昆布等の測定を⾏い、放射線が⾝の回りにあることを学んだ。

-

放射線に関するお話の様⼦

-

実習の様⼦

-

質疑応答の様⼦

3コマ目 4年⽣ 令和6年2⽉7⽇(⽔) 10:25〜11:10 11名

「放射線について覚えてる?」のお話では、放射線は昔から⾝近にあること、放射線は量が多すぎると危ないということ、⽬には⾒えないが機械を使い測ることができること等を学習した。実習「放射線量の測定(校内)」では、各班に分かれ、測定器で校内の空間線量率を測定し、同じ場所でも数値に違いがあることを学んだ。

-

放射線に関するお話の様⼦

-

実習の様⼦

-

実習のまとめの様⼦

放課後

楢葉町地域学校協働センター ⼦ども教室

1、2年⽣ 令和5年10⽉17⽇(⽕) 14:30〜15:20 20名

実習「放射線を探してみよう」では、放射線の基礎についてのお話をし、測定器の説明を⾏った。また、宝探しとして、協働センターの教室に紙コップを設置し、その内のいくつかにマントルを⼊れ測定器で探した。その後、実習の内容をまとめた○×クイズを⾏った。

-

宝探しの様⼦

-

宝探しの様⼦

-

○×クイズの様⼦

3、4、5、6年⽣ 令和5年10⽉17⽇(⽕) 15:30〜16:50 23名

実習「放射線を探してみよう」では、放射線の基礎についてのお話をし、測定器の説明を⾏った。実習「放射線をさえぎる強さを⽐べよう」では、⾝の回りにあるもので放射線をさえぎる強さを⽐べ、その後、屋外で放射線の測定を⾏った。

-

測定器の説明の様⼦

-

放射線をさえぎる強さを⽐べる実習の様子

-

屋外での測定の様⼦

放射線教育 支援の流れ

-

対象者や授業内容、

時期等、

ご要望を

お知らせください -

ご要望に沿った

プログラムを、

ご提案します -

授業の準備や、

講師、会場等を

手配します -

授業のアンケート結果と

開催概要をまとめ、

ご報告します

支援に関する 以下の準備や手配等は弊センターにお任せください。支援に関する費用負担は一切ありません。

- 授業対象者や内容に適した講師の選定と、授業内容の打合せ

- 授業に必要な資料の作成と、資料の印刷

- 授業で使用する紙芝居や、放射線測定機器、霧箱等の手配

- 会場の状況に合わせたスクリーンや映写機等の手配

- 施設見学の段取りやバスの手配

※支援の内容により、準備や調整に、1ヶ月程のお時間をいただきます。余裕をもってお問い合わせください。

ご連絡先

放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター

0120-478-100

フリーダイヤル

9:00~17:00(土日・祝日を除く)

F-sodan@nsra.or.jp

恐れ入ります。ウィルス、迷惑メール対策のためメールへのリンクは設定しておりません。お手数ですが、上記アドレスを半角で入力してください。コピーされる場合は@マークを半角にしてください。よろしくお願いいたします。

本ウェブサイトではGoogle アナリティクスを使用しています。

Google アナリティクスからの情報取得については、プライバシーポリシー追記事項をご覧ください。