放射線教育 中学校

講義と実習

川俣町立山木屋中学校 2、3年生 計3名

令和5年8月24日(木) 10:40~12:30

講義「放射線について学ぼう」では、福島第一原子力発電所の事故の概要、放射線から身を守る方法等について学習し、放射線量の測定を通して現在の山木屋の放射線量は他地域と変わらないことを確認した。また、実習「身の回りのものの放射線量の測定」では、身近にあるものにも放射性物質が含まれていることについて理解を深めた。

-

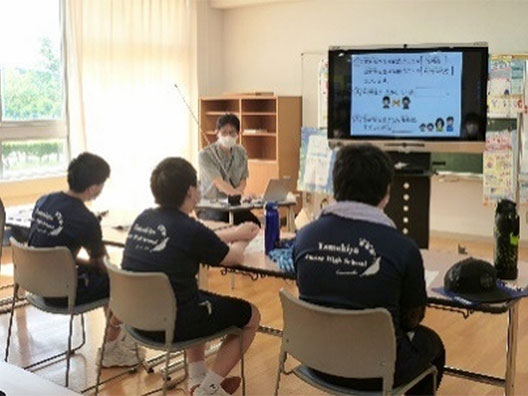

講義の様子

-

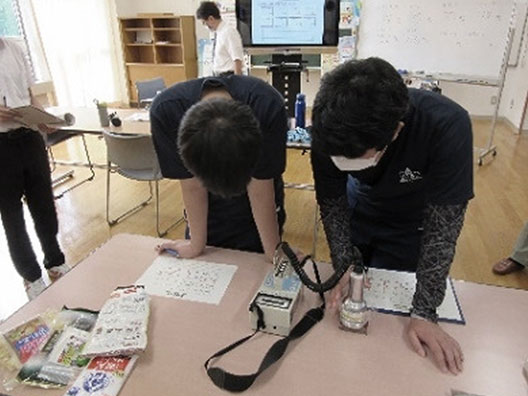

測定実習の様子

-

屋外での測定実習の様子

川内村立川内小中学園 7、8、9年生 計21名

令和5年11月2日(木) 9:25~11:15

講義「放射線について学ぼう」では、小学校から学んできたことの復習も兼ねて放射線の基礎や健康影響と、ALPS処理水についても学習した。その後、実習「放射線量の測定(校庭)」では、校庭の空間線量率を測定し世界や日本の各地と比較することで、場所によって放射線の量は異なるが、健康に影響がないこと等を学んだ。

-

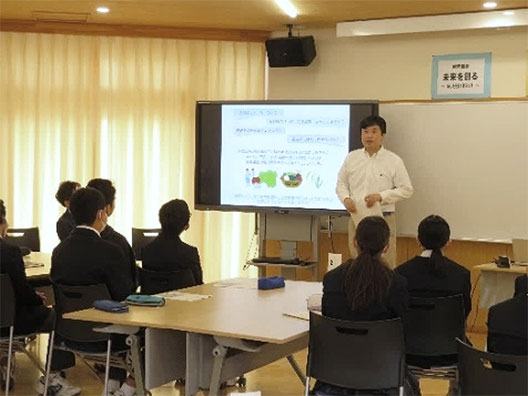

講義の様子

-

校庭での測定実習の様子

-

測定実習のまとめの様子

南相馬市立原町第二中学校 2年1組21名

令和4年11月17日(木) 8:25~10:15

講義「放射線の基礎知識」では、放射線の基礎知識として、放射線の単位や種類、半減期や放射線が人体に与える影響、ALPS処理水等について学習した。実習「試料を使った放射線量測定」では、GMサーベイメータを使用し、食塩や校庭の土等の測定を行い、身の回りにある食べ物等からも放射線が出ていることを確認した。

-

講義の様子

-

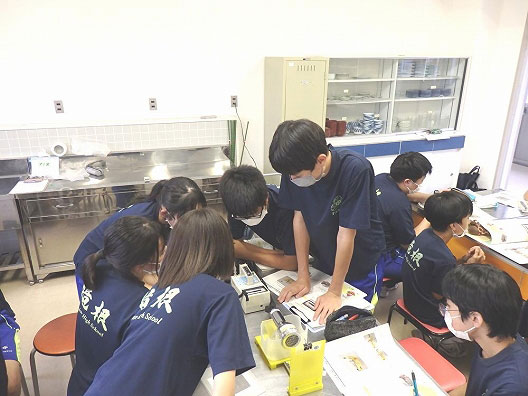

測定実習の様子

-

測定実習の様子

田村市立滝根中学校 3年生34名

令和5年9月4日(月) 講義10:35~11:25 実習14:40~15:30

講義「放射線について学ぼう」では、放射線に関する基礎知識として放射線が人体に与える影響、放射線の単位、ALPS処理水等について学習した。実習「放射線の特性を確認しよう」では、GMサーベイメータ、測定キットを使用し、外部被ばくの低減三原則「時間、距離、遮へい」について学習した。授業の最後に、霧箱で放射線の飛跡を観察した。

-

講義の様子

-

測定実習の様子

-

測定実習の様子

講義とグループワーク

田村市立大越中学校 3年生22名

令和6年3月7日(木) 10:30~12:20

講義「放射線について学ぼう」では、放射線の種類や放射線が人体に与える影響、ALPS処理水について学んだ。グループワーク「放射線のことを伝えよう」では、講義資料や事前に生徒へ配布した参考資料をもとに、与えられたテーマについて各グループでまとめ、発表した。また、休み時間を活用して、霧箱観察で放射線の飛跡を確認した。

-

講義の様子

-

グループワークの様子

-

霧箱観察の様子

修学旅行の事前学習

八王子市立浅川中学校 2年生100名、生徒の保護者46名 計146名

令和5年10月10日(火) 14:25~15:10

福島県浜通り(双葉町、浪江町、いわき市)を訪問する修学旅行の事前学習として、放射線の基礎及び健康影響等について理解を深め、不安の払拭に繋げるため、講師による講義を行った。講義では、放射線の単位や放射線はどこにでもあること、八王子市と訪問先の放射線量の比較などを説明し、放射線は身の回りにあること、量が大切であることを学習した。併せて、放射線は人から人へは移らないこと、福島第一原子力発電所の事故による健康影響は確認されていないことについて学んだ。

-

生徒と保護者が一緒に

講義を受けている様子 -

講義の様子

放射線教育 支援の流れ

-

対象者や授業内容、

時期等、

ご要望を

お知らせください -

ご要望に沿った

プログラムを、

ご提案します -

授業の準備や、

講師、会場等を

手配します -

授業のアンケート結果と

開催概要をまとめ、

ご報告します

支援に関する 以下の準備や手配等は弊センターにお任せください。支援に関する費用負担は一切ありません。

- 授業対象者や内容に適した講師の選定と、授業内容の打合せ

- 授業に必要な資料の作成と、資料の印刷

- 授業で使用する紙芝居や、放射線測定機器、霧箱等の手配

- 会場の状況に合わせたスクリーンや映写機等の手配

- 施設見学の段取りやバスの手配

※支援の内容により、準備や調整に、1ヶ月程のお時間をいただきます。余裕をもってお問い合わせください。

ご連絡先

放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター

0120-478-100

フリーダイヤル

9:00~17:00(土日・祝日を除く)

F-sodan@nsra.or.jp

恐れ入ります。ウィルス、迷惑メール対策のためメールへのリンクは設定しておりません。お手数ですが、上記アドレスを半角で入力してください。コピーされる場合は@マークを半角にしてください。よろしくお願いいたします。

本ウェブサイトではGoogle アナリティクスを使用しています。

Google アナリティクスからの情報取得については、プライバシーポリシー追記事項をご覧ください。