第4回「歩く旅」をみんなでつくろう!【富士山麓の新たな旅づくりワークショップ~お披露目会&体験会~】

第4回「歩く旅」をみんなでつくろう!【富士山麓の新たな旅づくりワークショップ~お披露目会&体験会~】を下記のとおり開催しました。

日時:令和7(2025)年2月10日(月) 10:00~16:00

場所:午前→田貫湖ふれあい自然塾

午後→東海自然歩道(富士宮市猪之頭陣馬の滝~田貫湖)

このワークショップは富士山麓地域の国立公園満喫プロジェクトの一環として、2024年に今年50周年を迎えた東海自然歩道(*1)でつながる富士山麓エリアを舞台に、「この地域らしい資源は何か?」、「お客様と共有したい地域の価値やストーリーは何か?」について、10月より全3回で、地域のみんなで一緒に考え、インタープリテーション(*2)全体計画(以下、IP全体計画)として描くことを目的としたものです。そして、『みんなでつくる。みんなでつかう。私たちの富士山麓を知り、大好きになり、お客様に伝えよう!』を合言葉に、IP全体計画を反映した体験コンテンツとして具体化して販売することをゴールとしています。

*1

東海自然歩道について(環境省 国立公園に行ってみよう HP)

*2

インタ―プリテーションについて(日本インタープリテーション協会 HP)

今回は、その3回のワークショップを経てまとめたIP全体計画についてのお披露目会&体験会として、東海自然歩道と山中湖、本栖湖、田貫湖とその周辺で宿泊、飲食、ガイド、観光協会など観光に携わる様々な方や行政、地域の方々、運営スタッフを併せて33名が集いました。今回新たな参加者に加わり、富士山エリアのどこから来たかMAPにシールが増えました。

今回は午前のお披露目会、ワークショップで地域の資源として挙がった富士山の食の恵みをいただく昼食、そして午後の体験会と3部構成です。

お披露目会では、第3回ワークショップで紡ぎ出されたテーマ文を事務局で整えたものをみんなで読み上げ、確認をしました。そして、そのテーマの一部でもある「食の恵み」の鱒丼とほうとうを昼食でいただき、午後は念願の東海自然歩道を歩いて、みんなで作り上げたテーマを体験しました。

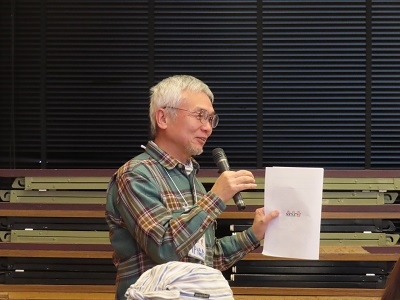

初めに、主催の環境省富士五湖管理官事務所の小西国立公園管理官より開催趣旨の説明と共に「計画を作成して終了ではなく、みんなでつくったIP全体計画を手に取って自分のものとして、みんなで使っていくイメージを持ちましょう」という発言がありました。

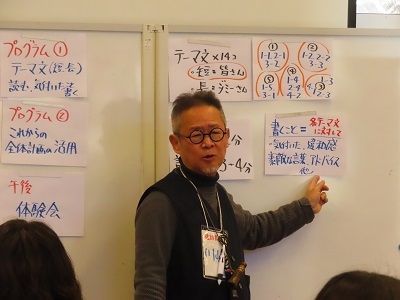

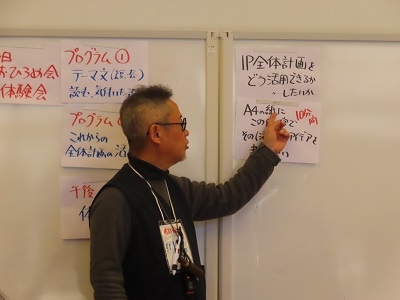

次に事務局よりIP全体計画の冊子の進捗および構成についての説明がありました。IP全体計画は①表紙、②目次、③インタープリテーションとは、④富士山麓を歩く旅とは、⑤富士山麓の重要な資源、⑥富士山麓を訪れるお客様に体験してほしいこと、⑦みんなで共有したい価値「富士山麓って何がすごいの?」、そして14にカテゴライズされたテーマ(短いテーマ文、長いテーマ文、イメージイラスト)で構成されていることをみんなで確認しました。 講師である日本インタープリテーション協会の古瀬先生からも「よくできている」という講評もいただきました。

その後、日本環境教育フォーラム主席研究員の川嶋氏の進行で、今回のワークショップの主旨を双方向で確認していきます。

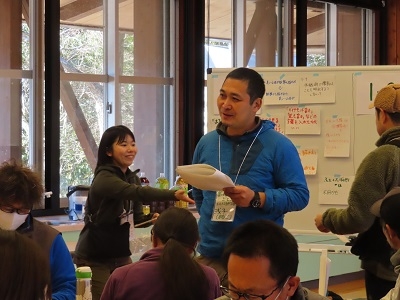

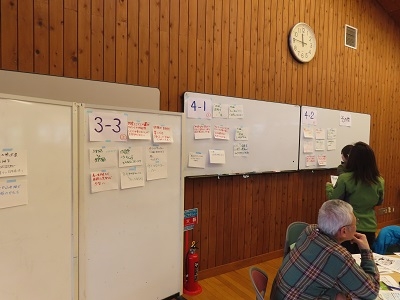

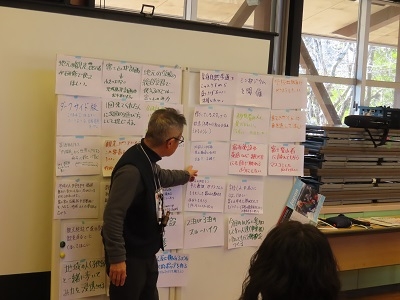

そして、ここからが本番です。 14のテーマ文について、みんなで輪読しながら確認していきます。「みんなでつくる」が合言葉ですので、ちょっとした言葉や言い回し、内容について、参加したみなさんが違和感を感じないことが非常に重要です。そのすり合わせのために丁寧にワークをしました。 ワークは「100本ノックでは!?」とみんなで笑ったやり方で、各カテゴリーの短いテーマ文を参加者の一人が朗読→次に長い文を事務局が朗読→それについて各自が同じテーブルの人と意見交換をしながらイラストも含めて確認と添削をしていきます。黙読するのと耳で聞くのでは感じ方が違うという発見もありました。添削したものは各テーブルでまとめてカテゴリー毎にホワイトボードに貼っていきます。14あるテーマを1つに5分の時間をかけて、80分みんなでやりきりました!

その後、「みんなでつくったIP全体計画をみんなで使っていくアイデアを出し合おう!」をテーマに、次年度以降の展開のイメージを個々に書いてもらって共有をしました。またこうやって集まる場が必要、定期的に東海自然歩道を歩く機会を持ちたい、人材育成で使っていきたい、学校の総合学習で使ってほしい、次年度の自分の組織での事業に反映したい等、前向きな意見がたくさん出ました。

お披露目会最後には、東海自然歩道に関する他地域でのワークショップの紹介やイベントの告知を共有して終了となりました。

昼食は富士宮市内で養殖されている鱒(静岡県富士宮市は鱒の養殖日本一!)を使った「鱒丼」に、同じく富士宮市内の富士山の湧き水で育った擦りたての「ワサビ」をお好みでトッピング。そして山梨県の戦メシとされる温かい「ほうとう」もいただきました。富士山麓の食の恵みをいただいて、その美味しさと有難さにみんなで「ごちそうさまでした」と重ね重ね感謝をしました。サプライズのデザートとして古瀬先生の庭から持ってきていただいた「八朔(はっさく)」も美味しくいただきました。古瀬先生ありがとうございました。

午後は今回のIP全体計画の対象である「東海自然歩道」を歩く体験会。 富士山麓の東海自然歩道では南に位置する富士宮市の猪之頭から田貫湖をフィールドとして選び、約4kmをみんなで歩きます。 今回は事務局でもあるホールアース自然学校のガイドである夫津木さん(ニックネーム:ガッツ)と小野さん(ちょびひげ)、津田さん(ジミー)、そしてワークショップ参加者でもあり、猪之頭に移住して暮らしている大塚さんに地域ならではお話を伺いながら楽しく学び合います。

この日は天気がとても良かったので、まずは昨年リニューアルした「田貫湖富岳テラス」へ。

みんなで富士山の絶景を楽しみつつリラックスしていると、火山好きなジミーさんが地図を広げ、テラスの正面に見える大沢崩れの成り立ちや、約2万年前に山体が崩れてここ田貫湖まで到達してこの辺りが平らな土地になったという事をお話してくれました。

きっと縄文人など昔の人が見ていた富士山のカタチは現在とは違ったのでしょうね。

マイクロバスで猪之頭へ移動し、ここからウォーキングスタートです。釣り堀やBBQもできる塚養鱒所の敷地内にある昼食に食べたばかりのワサビ田と池にいる鱒に皆さん大興奮。IP全体計画という「紙」に書かれた「資源」を「舌」で味わい、実際にその「資源」が育っている現場を「目」で見る、というまさに「五感」を使った体験で、「頭」の中にしかなかったものが「現実」として自分の中で繋がっていく楽しさを実感しました。 配布されたパンフレット地図にも猪之頭は「水の都」とあるように、富士山からの湧き水である川のせせらぎが気持ちよく耳にも響きました。

その後は東京からも水を汲みに来る方がいる「陣馬の滝」へ。崖の上から流れ落ちる流量は季節変動のためわずかでしたが、富士山の溶岩の層と古い火山泥流の地層の間から湧き出る水は清らかで、富士山の水を満喫できる場所でした。各ガイドから生態系の話題、富士山の湧水の話題提供があり、実際に水に触れる体験や温度計で気温(3℃)と水温(10.5℃)を測定もしてみました。

この水は東海自然歩道とともに南に下り、白糸の滝へ続く川となり、駿河湾へ向かいます。

公衆トイレ前で休憩をし、道沿いにある道標と大きな看板の地図で今回の東海自然歩道のコースを確認しました。

次の遠照寺では鎌倉時代に源頼朝が巻狩りでこの地域を訪れて陣を張った際に、近くの滝壺から太鼓を打つような音がして、家来が調べたところ中が空洞になった石があり、「太鼓石」として祭られています。太鼓石は溶岩樹型という自然造形物の資源とともに、地域での文化伝統である猪之頭太鼓の由来にもなっています。この地域で家族で太鼓活動をしている大塚さんにその様子や地域のお祭りについても教えてもらいました。

大塚さんにはその後集落沿いを歩きながら、ご自身の畑を紹介していただき、またご自身のパラグライダーの思いがメッカである富士宮市への移住の理由の一つというお話も伺いました。この日は風も穏やかで天子山地からパラグライダーを楽しまれている様子も確認することができました。

東海自然歩道からの景観は、段々と自然度が増していき、雑木林や人工林の中をみんなで進みます。途中の小川は寒さのせいで凍り付いていて、その珍しい光景にみんなでピクチャータイムになりました。

いよいよ佳境となる小田貫湿原では、木道を歩きながら富士山周辺では唯一の場所となる湿原地で定期的に生態系調査をしているちょびひげさんの解説を聞きました。次回は花が美しくトンボが多く舞っている秋も良さそうです。

もう少しで田貫湖となる手前で、東海自然歩道は2つに分岐します。長者ヶ岳への山道の先には西の起点となる大阪府の箕面まで道は続きます。50年の歴史がある東海自然歩道は凄いです!

最後は富士山を背景にみんなで集合写真を撮影!お疲れ様でした。

田貫湖ふれあい自然塾に戻り、ふりかえりとアンケート。 ガイド役からはそれぞれ体験会ツアーの意図開きがあり、全4回のワークショップで紡ぎ出されたテーマの多くが、今回のツアーに多く含まれていることを確認しました。 (景観、火山、湧水、生態系、保全、歴史上の人物、文化、食の恵み、アウトドアアクテビティ等)

今年度のワークショップが無事終了し、富士山麓の新たな旅づくりに向けて多くの貴重なエッセンスが生まれ、IP全体計画の作成に於いて「みんなでつくる」の目標が達成できたのではないかと思います。参加及び協力をしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。県をこえて集まった参加者同士の交流とワークはチームビルディングの要素ともなり、今後この地域でこの人間関係から新たな活動が生まれていくことを実感しました。

3月にはインタープリテーション全体計画ver.1が完成します。PDF等で公開をされる予定です。「みんなでつくった」ものを確認しながら、「みんなでつかって」いきましょう!