国立公園は、将来世代も、私たちと同じ感動を味わい楽しむことができるように、すぐれた自然を守り、後世に伝えていくところです。

そのために、制度や仕組みをつくりながら、管理をしています。

国立公園の歴史

国立公園は、世界の多くの国で設けられていますが、世界で初めての国立公園として、アメリカのイエローストーン国立公園が1872年に指定されました。日本では明治44年(1911年)に「日光を帝國公園となす請願」が議会に提出され、その後多くの人々の要望が高まって昭和6年(1931年)に国立公園法が制定され、それに基づいて昭和9年(1934年)3月16日に瀬戸内海、雲仙、霧島の3箇所が日本初の国立公園に指定されました。

その後、昭和32年(1957年)には国立公園法が全面的に改定されて自然公園法が制定され、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園といった現在の自然公園体系が確立されました。日本の素晴らしい風景の保護と適正な利用の増進のために様々な制度や仕組みを整えながら、きめ細かな管理ができるようにして、現在に至っています。北は北海道から南は沖縄、小笠原諸島まで国立公園は35箇所になり、毎年多くの人が利用しています。

日本の国立公園制度

国立公園では、自然公園法に基づく制度や仕組みなどにより、自然の保護や適切な利用の促進が図られています。

国立公園の定義

日本を代表するすぐれた自然の風景地を保護するために開発等の人為を制限するとともに、風景の観賞などの自然に親しむ利用がし易いように、必要な情報の提供や利用施設を整備しているところであり、環境大臣が自然公園法に基づき指定し、国が直接管理する自然公園です。

国立・国定・都道府県立自然公園の比較表

| 指定する者 | 環境大臣 |

|---|---|

| 指定の要件 | 偉大さ、雄大さ、美しさ、原生性、希少性、特殊性、固有性及び地学的現象の劇的性のいずれか又は複数の観点から、同一の風景形式中、我が国の風景を代表するとともに、傑出した自然の風景を有する地域 |

| 根拠となる法律 | 自然公園法(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ) |

| 事行政的管理責任者 | 環境省 |

| 指定する者 | 環境大臣 |

|---|---|

| 指定の要件 | 我が国の風景を代表し、国立公園に準じて傑出性が高い自然の風景を有する地域又は優れた自然の風景地であり、広域からの多人数による利用に供するために保護し、利用を促進することが適当である地域 |

| 根拠となる法律 | 自然公園法(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ) |

| 事行政的管理責任者 | 都道府県 |

| 指定する者 | 都道府県知事 |

|---|---|

| 指定の要件 | 優れた自然の風景地であって、都道府県が自然公園法の規定により指定するもの |

| 根拠となる法律 | 都道府県条例 |

| 事行政的管理責任者 | 都道府県 |

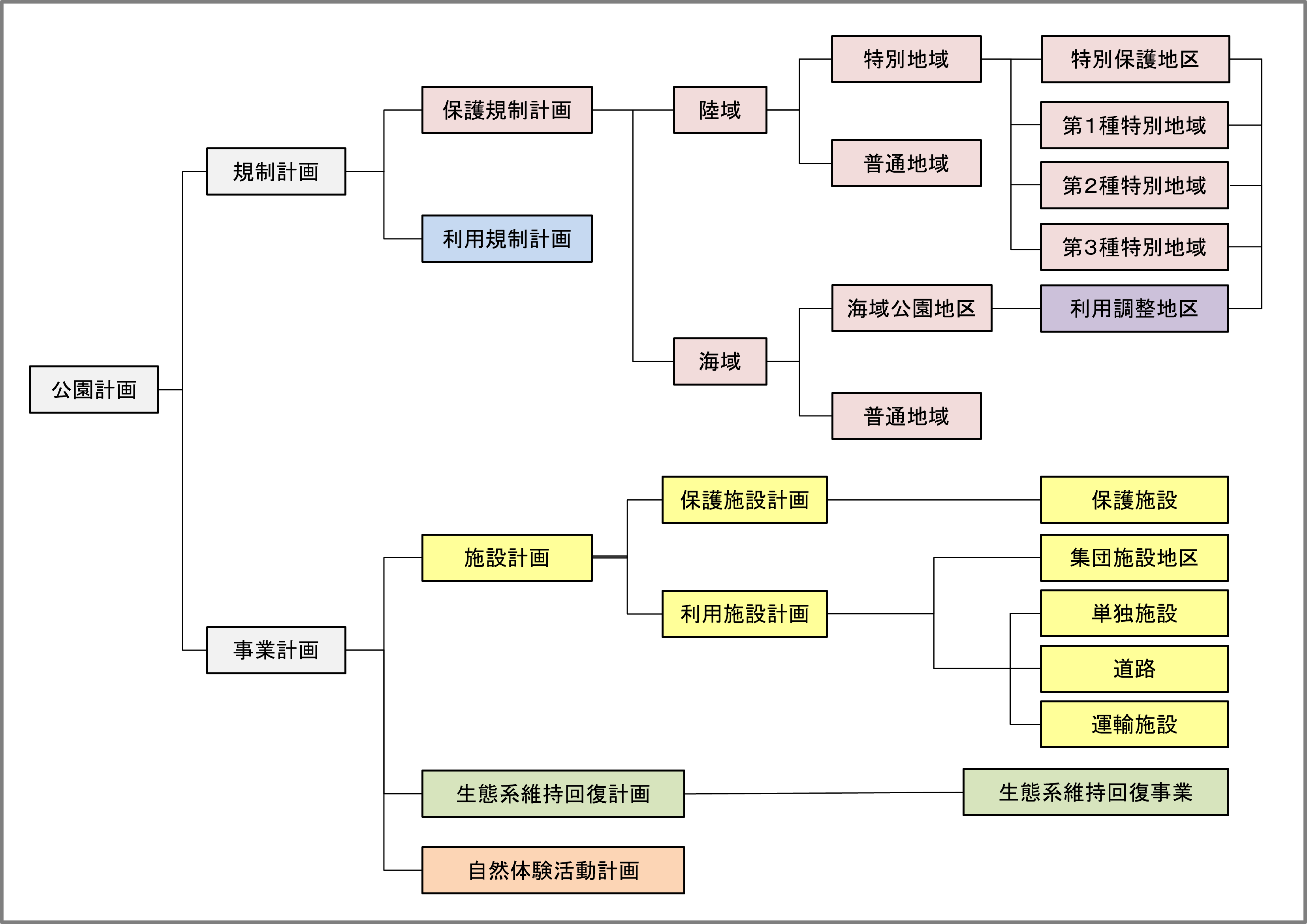

公園計画

国立公園の保護と利用を適正に行うために、国立公園ごとに公園計画が定められています。この公園計画に基づいて国立公園内の規制の強弱(地種区分)や施設の配置等を決めています。公園計画は規制計画と事業計画の2つに大別されます。

1.規制計画

無秩序な開発や利用の増大に対して、公園内で行うことができる行為を規制することで自然景観の保護を図る計画です。規制される行為の種類や規模は公園の地種区分に応じて定められ、自然環境や利用状況を考慮して特別保護地区、第1種~第3種特別地域、海域公園地区、普通地域の6つの地種区分を設けています。利用が多すぎて自然環境が破壊されるおそれが生じたり、適正で円滑な利用が損なわれたりしている地域には、利用調整地区を設け、立ち入ることのできる期間や人数を制限するなど、良好な自然景観と適正な利用を図っています。

2.事業計画

公園の景観又は景観要素の保護、利用上の安全の確保、適正な利用の増進、並びに生態系の維持又は回復を図るために必要な施設整備や様々な対策に関する計画で、施設計画、生態系維持回復計画、自然体験活動計画があります。

なお、公園計画は国立公園のほかに、国定公園と都道府県立自然公園でも同様に定められていますが、都道府県立自然公園には保護規制計画の特別保護地区と海域公園地区の制度がありません。

適正に公園を利用するために必要な施設、荒廃した自然環境の復元や危険防止のために必要な施設を計画し、それぞれの計画に基づき公園事業として施設の設置を行います。道路、公衆便所、植生復元施設などの公共的な事業施設については国もしくは地方自治体が設置することが多く、宿舎などの営業的な事業施設については民間が設置することが多く見られます。

シカやオニヒトデなどによる食害、他地域から侵入した動植物による在来動植物の駆逐などによる生態系への被害が予想される場合、あるいは被害が生じている場合に、食害をもたらすシカやオニヒトデ等の捕獲、外来種の駆除、自然植生やサンゴ群集の保護などの取組みを予防的・順応的に実施することにより、優れた自然の風景地を維持・回復するための計画です。

各公園において必要に応じて、その風致景観及び自然環境、利用状況等の特性を踏まえて、望ましい利用形態やルール等の方針などを定めることで、質の高い自然体験活動の機会の提供を促進するための計画です。

公園計画の図

(図中の用語をクリックすると、その用語の説明までジャンプします)

公園計画の用語説明

| 用語 | 解説 | 例・注釈など |

|---|---|---|

| 保護規制計画 | 公園内における特定の行為を規制することで、開発や過剰な利用から保護するための計画で、特別保護地区、第1種・第2種・第3種特別地域、海域公園地区、普通地域のように様々な規制の強さをもつ地域を公園内に設けています。 | |

| 特別保護地区 | 公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制されます。 | 規制される行為については許可制 |

| 第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。 | 規制される行為については許可制 |

| 第2種特別地域 | 農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが必要な地域。 | 規制される行為については許可制 |

| 第3種特別地域 | 特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域。 | 規制される行為については許可制 |

| 海域公園地区 | 熱帯魚、さんご、海藻等の動植物によって特徴づけられる優れた海中の景観に加え、干潟、岩礁等の地形や、海鳥等の野生動物によって特徴づけられる優れた海上の景観を維持するための地区。 | 規制される行為については許可制 |

| 普通地域 | 特別地域や海域公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海域公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)といえます。 | 規制される行為については届出制 |

| 用語 | 解説 | 例・注釈など |

|---|---|---|

| 利用調整地区 | 特にすぐれた風致景観を持つ地区で、利用者の増加によって自然生態系に悪影響が生じている場所において、利用者の人数等を調整することで自然生態系を保全し、持続的な利用を推進することを目的とする地区。 | 利用者の立ち入りは認定制 |

| 用語 | 解説 | 例・注釈など |

|---|---|---|

| 利用規制計画 | 特にすぐれた景観地において、適正な利用と周辺の自然環境の保護を図るために利用の増大に対処するための計画。利用の時期・方法などについて、調整・制限・禁止する必要がある事項について定める計画。 | 自動車利用適正化(マイカー規制) |

| 用語 | 解説 | 例・注釈など |

|---|---|---|

| 保護施設計画 | 荒廃した自然環境の復元や危険防止のために必要な施設(保護施設)を計画するもの。 | 植生復元施設・動物繁殖施設・砂防施設・防火施設など |

| 利用施設計画 | 公園利用と管理の拠点となる集団施設地区や、適正に公園を利用するために必要な利用施設があります。 | 自然景観に悪影響を与えないように利用施設が計画されます。 |

| 集団施設地区 | 公園利用と管理のための施設を総合的に整備するための地区。 | |

| 単独施設 | 園地・宿舎・休憩所・野営場など | |

| 道路 | 車道・自転車道・歩道など | |

| 運輸施設 | 鉄道・ロープウェイ・リフト・船舶など |

| 用語 | 解説 | 例・注釈など |

|---|---|---|

| 生態系維持回復計画 | 生態系へ被害を与えるシカやオニヒトデ等の捕獲、外来種の駆除、あるいは自然植生やサンゴ群集の保護など、生態系の維持又は回復を図るための取り組みを予防的・順応的に実施するための計画。 | |

| 自然体験活動計画 | 各公園において必要に応じて、その風致景観及び自然環境、利用状況等の特性を踏まえて、望ましい利用形態やルール等の方針などを定めることで、質の高い自然体験活動の機会の提供を促進するための計画。 |