| ■議事録 1.開会

(青木) 若干遅れておられる方もいらっしゃるようですが、時間となりましたので、開催したいと思います。

この化学物質と環境円卓会議でございますが、化学物質の環境リスクに関する情報を市民、産業、行政、学識経験者間で共有し、相互理解を進めるために平成13年に設置されたものでございます。前々回は埼玉県、今回は前回に引き続き東京都において開催することとしております。

本日は、北野さんに司会をお願いしてございますので、今後の進行につきましては、北野さんにお願いいたします。

(北野) 皆さん、おはようございます。ただいまから第20回化学物質と環境円卓会議を始めたいと思います。

振り返りますと、昨年12月27日に「地域連携に基づく環境教育」というテーマで、一般向けの教育を含む、市民、産業、国の取組を御紹介いただき、議論を行いました。今回は「第3次環境基本計画における化学物質環境リスク対策について」をテーマに、第3次環境基本計画について化学物質対策の観点から御紹介いただき、次に「LCAとリスクコミュニケーションについて」ということで、LCAに関する最近の動向やLCAによるリスクコミュニケーションの事例を御紹介いただいて、その後に意見交換を行いたいと思っております。

これにあたりまして、本日は、環境省環境保健部環境安全課課長補佐の神谷洋一さん、武蔵工業大学環境情報学部助教授/産業技術総合研究所 LCA手法研究チーム長の伊坪徳宏さん、国際連合大学プログラム・アドバイザーの上野潔さん、この3人の方からそれぞれ質疑応答を含めて25分程度情報提供を行っていただき、その後、休憩をはさんで、メンバー間での意見交換を行いたいと思います。

それでは、議事に入ります前に、事務局から本日の出席状況等をお願いします。

(青木) 本日の出席等の状況でございますが、まず、メンバーの交代はございません。

代理出席といたしまして、産業側で、大部さんに代わりまして永合さん、小林さんに代わりまして嵩さんに御出席いただいております。

行政側でございますが、黒川さんに代わりまして佐々木さん、吉田さんに代わりまして牧野さん、照井さんに代わりまして獅山さんに御出席いただいております。

また、崎田さん、後藤さん、角田さん、甲賀さん、安井さんが御欠席となっております。

続きまして、資料の確認でございます。

資料1、2、3は、本日発表いただきます神谷さん、伊坪さん、上野さんからの提供資料でございます。

参考資料1は、前回、第19回の議事録でございます。これはメンバーのみの配布とさせていただいておりますが、既にメンバーのチェックが終わりまして、環境省のホームページに掲載済みのものでございます。若干余部を入り口に置いておりますので、必要な方はお持ち帰りいただければと思います。

参考資料2は、「化学物質と環境円卓会議」のリーフレットでございます。

上田さん資料は、環境省で作っております「かんたん化学物質ガイド」でございます。

これまでに「わたしたちの生活と化学物質」「乗り物と化学物質」の2種類を作成しておりましたが、今回、新たに「洗剤と化学物質」を作成いたしました。子供にも分かるようにできるだけビジュアルに、また、ふりがななども打ちまして作っております。今後は殺虫剤の関係等を作っていく予定でございます。御覧いただければと思います。

最後に、アンケート用紙を配布してございますので、本日の感想等について御記入いただいて、御参加された方は後ほどお帰りの際に御提出いただければ幸いでございます。

以上でございます。

2.議事

(北野) それでは、早速、議論に入りたいと思います。

先ほど申し上げましたように、今日は、「第3次環境基本計画における化学物質環境リスク対策について」と「LCAとリスクコミュニケーションについて」という2つの大きなテーマで、第3次環境基本計画における化学物質対策、LCAに関する最近の動向、LCAによるリスクコミュニケーションといった観点から議論したいと思います。

会議冒頭にお話ししましたように、まず、3人のゲストスピーカーの方にお話をいただきます。それぞれの発表の後、5分程度質疑応答の時間をとっております。そして3人の説明が終わった後、休憩をはさんで、全体で議論したいと思っております。

それでは、最初に環境省環境安全課の神谷さんからお願いします。

(神谷)

皆さん、おはようございます。環境省環境安全課の神谷でございます。

本日は「第3次環境基本計画における化学物質対策について」お話しさせていただく機会をいただきましたので、御紹介したいと思います。

化学物質対策は、第3次環境基本計画においても重点分野の1つに取り上げられており、非常に重きをおかれた分野となっております。その内容を中心に御紹介したいと思っております。話題としましては、基本計画における化学物質の環境リスク低減への取組について、それから本日のメインの議題であります、ライフサイクル・アセスメントが第3次環境基本計画においてどのように位置づけられているか、さらに、基本計画を踏まえた今後の化学物質環境対策の展開について、ということで御紹介致します。

「環境から拓く新たなゆたかさへの道」という副題が付いた第3次環境基本計画は、昨年の4月に閣議決定されたものでございます。そもそも環境基本計画は環境基本法の第15条にその根拠がございまして、「政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画を定めなければならない」ということで、政府の環境政策の総合的かつ長期的な施策の大綱という性格づけがされているものでございます。今回の基本計画は3回目の基本計画となるわけですが、その構成は、「第一部 環境の現状と環境政策の展開の方向」、「第二部 今四半世紀における環境政策の具体的な展開」ということで、その中に重点分野を10個定めております。地球温暖化等々ございますが、その5番目に「化学物質の環境リスクの低減に向けた取組」が位置づけられております。それに加えて「環境保全施策の体系」ということで、その他の対策を網羅的に位置づけた上で、「計画の効果的実施」についてという定めがございます。

この中の重点分野政策プログラムの第5節に「化学物質の環境リスクの低減に向けた取組」というのがございまして、ここを詳しく見ていきたいと思います。構成でございますが、「現状と課題」「中期的な目標」「施策の基本的方向」「重点的取組事項」「取組推進に向けた指標及び具体的な目標」から成っております。

「現状と課題」でございます。現状での化学物質の問題の背景としまして、非常に多種多様の化学物質を使うことによって現在の暮らしが成り立っているという認識、化学物質についてはその製造量の多さ・環境への排出や環境中での残留状況・有害性・残留性等々の性質が極めて多様であること、化学物質の適切な管理として、化学物質に固有な有害性の程度と人や生物へのばく露レベルを考慮し、環境を通じた人や生態系への悪影響の可能性(環境リスク)をできるだけ少なくすることを基本とすること、環境リスクは完全には解明されていないという前提に立つべきであること、管理に際しては不確実性の中で意思決定が必要となることがある、といった事項が示されております。

これまでの環境基本計画においてどのような化学物質対策が位置づけられてきたか、少し振り返ってみたいと思います。

平成6年の第1次環境基本計画の中で化学物質の「環境リスク」という概念が初めて導入されました。

平成12年の第2次環境基本計画においては、有害性とばく露を考慮した、規制と自主的取組を組み合わせることによる環境リスクの低減ということが位置づけられました。その後、「化学物質審査規制法」において、ばく露の観点や動植物保護の観点が導入されたこと、PRTR(注、Pollutant Release and Transfer Register;化学物質排出移動量届出制度)届出の運用が開始されたこと、「大気汚染防止法」に事業者の自主的取組を位置づけたこと、有害大気汚染物質やダイオキシン類の対策に大きな成果をあげたこと等の具体的な対策の進展があり、今回の基本計画に至ったわけでございます。しかし、化学物質の環境リスクの低減のためにはなお課題が残っております。当面講じるべき措置としては、平成19年以降に、現在審議をいただいている「化学物質排出把握管理促進法」(注、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)の施行状況を検討して措置を講じることがあります。これを「見直し」といっております。また、平成21年以降には、化審法(注、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)についても同様の見直しを行うこと、といった課題が具体的な日程に上ってきているところでございます。

第2次基本計画以降、取組の進展があった典型的な分野として、ダイオキシン類対策を挙げさせていただいております。ダイオキシンについては、「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成11年にでき、廃棄物焼却炉等の排出の規制、廃棄物の減量化等の取組を強力に進めた結果、97年から2003年の間に排出量の95%削減を達成するという成果が得られております。

残る課題として、大きく4つの課題が挙げられております。まず、有害性、ばく露、リスクに関する情報の不足。2番目としては、化学物質の特性等に応じた様々な対策手法の必要性ということで、具体的には、化学物質の多様な用途あるいは化学物質の製造から廃棄に至るライフサイクルに対応した対策の必要性等があるということでございます。さらに「安全」と「安心」のギャップがございます。これは具体的には、環境リスクについての情報の提供・共有が不十分であるために、こうしたギャップが生じ、国民の間に不安が生じた様々な事象があったことを述べているものでございます。それから、国際的な課題に対応する我が国からの情報発信が課題として位置づけられております。

それでは、この環境基本計画の中で中期的な目標としてどのような社会の姿を描いているかをご紹介いたします。2025年頃の社会、21世紀の最初の四半世紀において達成したいという目標でございます。1つ目としては、化学物質の環境リスクの最小化が図られることが必要ということでございます。ここで「ライフサイクル」という言葉が出てきていますが、主要な物質の有害性・ばく露に関する必要な知見が、秘密情報に留意しながら、できる限り共有されて、科学的な環境リスクが評価される社会を目指すということ。

2番目は、予防の考え方でございます。深刻な影響や不可避な影響が懸念される問題については、科学的な確実性の欠如を対策延期の理由とせずに、必要に応じて機動的な対応をすること。

3番目としては、消費者、事業者、民間団体、行政等の様々な主体が、環境リスクについての理解と相互の信頼を深め、自らの役割を自覚しながら行動を取ること。

4番目としては、国際協調をしながらの対策を進めること、といった大きな目標がございます。

具体的な内容になりますが、基本的な方向として4つの柱がございます。1つ目は、科学的な環境リスク評価を推進すること。化学物質の有害性、ばく露、廃棄、残留実態、あらゆる面で化学物質に関する情報の不足がこの基本計画全体を貫くキーワードだろうと思っております。そのような情報のギャップを埋めるための取組を推進することがございます。

2番目は、ライフサイクルにわたる環境リスクの最小化。人の健康及び生態系への影響を未然防止すること。

3番目としては、得られた情報について関係者が共有し、信頼関係を高める。まさにこの場で取り上げているリスクコミュニケーションの促進あるいは情報公開、環境教育、人材育成といったことの重要性。

4番目としては、国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ(SAICM;Strategic Approach to International Chemicals Management)に沿って、国際的な観点に立った化学物質管理を定めております。

この環境基本計画策定の背景として、以前、この円卓会議でも取り上げましたSAICMの採択という出来事がございます。これに関しては、2002年に開かれた「国連持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット)の中で、今後の対策の指針として実施計画が定められており、化学物質に関しては、2020年までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への悪影響を最小化するという目標が定められております。SAICMはそれを具体化するために、昨年ドバイで開催された「国際化学物質管理会議(ICCM;International Conference on Chemicals Management))の中で採択された文書でございます。

SAICMは全体が3つの文書から構成され、その中の1つである「包括的方針戦略」の中に具体的な方向性として、リスク削減、知識と情報、この中に化学物質のライフサイクルを通じた管理のための情報を関係者に入手可能とするという考え方が示されております。また、ガバナンス、特に途上国においての能力向上と技術協力等の対策の柱が示されており、これを具体的に実施するための「世界行動計画」についても併せてこの場で議論が行われております。今回の環境基本計画は、このSAICMを意識した構成により作られていることを念頭に置いていただければと思います。

基本計画に戻ります。重点的取組事項として、最初に「各主体に期待される役割」が位置づけられております。

事業者においては、化学物質の製造、輸入、販売、使用、廃棄等を行う際に、関係法令を遵守すること、自主的な環境リスク評価・管理あるいは住民との対話の実施、化学物質や製品を安全に使用するための必要な情報を関係者が入手可能となるような積極的な取組が求められるということでございます。

国民においては、化学物質の環境リスクに関する的確な情報の入手と理解に努め、自らの生活で使用する化学物質に関する環境への負荷の低減の取組を行うことが求められ、国及び地方公共団体においては、人材育成、社会資本整備や各種の施策を通じて事業者・国民の取組の基盤を整備すること、環境リスク低減のための制度の構築・運用といった基本的な役割が期待されております。

これに基づいて4つの対策、科学的なリスク評価の推進、効果的・効率的なリスク管理の推進、リスクコミュニケーションの推進、国際的責務の履行と積極的対応ということで、個別の具体的課題への対応が位置づけられております。

リスク評価については、既存化学物質の安全性点検を加速化すること、生体試料モニタリング、製造量・使用量等のばく露情報の共有等が位置づけられております。

効果的・効率的なリスク管理の推進という観点からは、製造・使用・排出の制限や自主管理等の手法のベストミックス、有害物質の使用・排出抑制、より安全な物質への転換等の自主的取組の支援等が位置づけられております。

リスクコミュニケーションの推進としては、情報提供のための指針の作成、データベースの構築、人材の育成等が位置づけられております。

さらに、国際的責務の履行と積極的対応ということでは、SAICMに沿った化学物質管理の推進、我が国の経験を生かしたモニタリングの主導、各国の規制体系のうち参考になるものを導入するといった考え方が出ております。

ここで特に国際の関係でございますが、POPs条約(注、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約;Stockholm convention on Persistent Organic Pollutants)の適切な推進を掲げております。POPs条約は、化学物質対策が国際化していることの1つの典型的な事例であり、成果でございます。これは毒性が高く、分解しにくく、生物中に蓄積され、長距離移動する、という性質を持つ、POPs(注、Persistent Organic Pollutants)と呼ばれる残留性有機汚染物質について、世界的なレベルでの取組を進めるという条約で、2004年5月に発効したものでございます。現在、12の物質について対策を進めることになっており、各国は国内実施計画を策定すること、あるいはそれに基づいてPOPsの廃絶や削減のための措置をとっていくことで、国際的に協調して対策を推進すること、モニタリングを推進すること等の取組を進めているところでございます。我が国はこのような取組についても積極的に貢献していくことにしております。

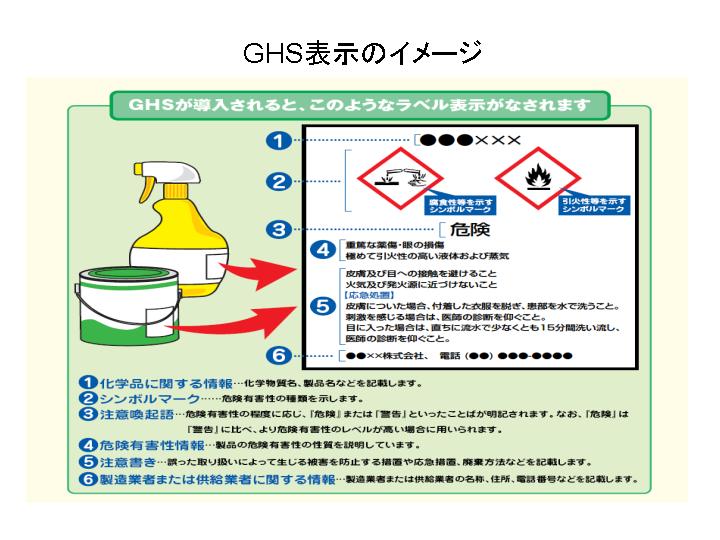

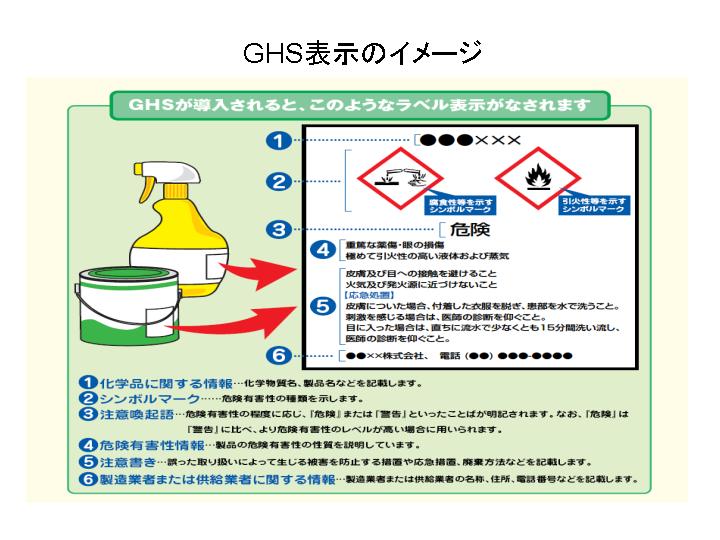

もう1つはGHS(注、Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals;化学品の分類および表示に関する世界調和システム)でございますが、これも化学物質対策の国際化の典型的な例でございます。化学物質の有害性に基づいた分類と表示を国際的に統一したルールの下で実施していこうというもので、2003年にGHSに関する国連勧告が出ております。化学物質の表示の仕方については、このようなシンボルマーク、注意喚起語を組み合わせた世界共通のルールでの情報の伝達を促進していこうという内容のものでございます。

さらに、化学物質安全性データシート、これは企業間での化学物質のやりとりをする際に添付する文書でございますが、この中に化学物質の性状や取り扱いに関する様々な情報が含まれております。この記載方法についても統一的なルールで進めていこうという内容となっております。

これらの取組を進める上で、指標と具体的な目標が定められております。これは実際にどの程度進捗しているかを判断するために、できる限り数値化した目標を示し、基本計画をフォローしていこうというものでございます。環境基準や指針値の達成状況、有害性情報の収集を済ませた化学物質数、リスク評価を行った化学物質数、あるいは、PRTRデータ等を用いた化学物質の環境排出状況、これは特に基準が設けられている化学物質の環境排出状況といったものを指標にしていこうということにしております。また、今後さらにPRTRデータ等を用いた排出インベントリの構築等の対策も目指していくことにしております。

以上が第3次環境基本計画における化学物質分野の取組でございます。

次に、本日のメインの議題のライフサイクル・アセスメント(LCA)が第3次環境基本計画においてどのように位置づけられているかを簡単に御紹介いたします。

ライフサイクル・アセスメントの定義でございますが、基本計画の中では、原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の一生涯で、環境に与える影響を分析し、総合評価する手法、製品の環境分析を定量的・総合的に行う点に特徴がある、という形で紹介しております。

具体的にLCAという言葉は3カ所出てまいります。1つは、重点分野施策の7番目に「市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり」がございます。この中で「市場における環境に関する情報の共有」ということで、環境ラベリングなどの取組を紹介しているくだりの中に、「商品の環境への影響について、ライフサイクル・アセスメント(LCA)の整備を進め、ラベリング制度などへの反映を図ります。」という記述がございます。

それから、各種施策の展開の中に出てくるものとしましては、「調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等」という項の中に、「環境保全型の製品、技術などの開発、普及に資するため、製品、技術などへの評価へライフサイクル・アセスメント(LCA)の導入を進めるための仕組みを提示します。」という記述がございます。

さらに、「各主体の自主的積極的取組に対する支援施策」という中には、企業の取組を支援する1つの分野として、「ライフサイクル・アセスメント(LCA)、社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES;Social and Environmental Green Evaluation System)などの手法について、事業者の実施状況を踏まえ、引き続き調査研究を進め、幅広い事業者への普及・活用を図ります。」ということにしております。

「ライフサイクルへの注目」という「アセスメント」が付かない言及では、先ほどの化学物質分野の中でも、製造から廃棄に至る過程に留意した対策などのように様々な形で出てまいります。そもそも第1次から続く環境基本計画の基本的考え方の中に「循環」、「共生」、「参加」、「国際的取組」があり、「循環」が大きな柱になっておりますので、基本計画において「ライフサイクル」に対しては常に注意を払って重点的な対策が行われているわけでございます。今回、特にこの3カ所でライフサイクル・アセスメントを意識した取組が位置づけられているわけでございます。

最後に、第3次環境基本計画を踏まえた今後の化学物質環境対策の展開についてご紹介いたします。

今回定めた化学物質に関する基本計画の内容を今後どのように具体化していくかということでございます。この重点取組4分野の実施方法についての議論をいただくための中央環境審議会への諮問を昨年11月に行っております。この中では、基本計画を踏まえた今後の化学物質環境対策の在り方について御議論いただき、当面の取組として、法律に基づく見直しが必要となっています化学物質排出把握管理促進法(化管法、PRTR法)と化審法の、特に化管法について見直しを進めることになってございます。

当面の日程としましては、中環審の中に小委員会を設置して議論を開始しており、今年の2月からは産業構造審議会との合同会合の形で、化管法について、見直しの議論を行っていただいているところでございます。これに関しては、今年の夏頃、中間取りまとめをいただく予定でございます。さらに、化審法も含めた化学物質対策の全体的な議論をこの後行っていただくということを念頭に議論を進めていただいております。

以上が第3次環境基本計画における「化学物質の環境リスクの低減」に関する取組の紹介でございました。情報の不足ということを念頭に、これをいかに解消するかというアプローチにより、4つの柱を軸に取組を進めていることでご理解いただければと思います。

以上、雑駁でございますが、御説明とさせていただきます。ありがとうございました。

(北野) 神谷さん、どうもありがとうございました。それでは、ただ今の発表につきまして、特に今ここでクリアにしておきたいことがございましたら質問いただきましょうか。原科さん、どうぞ。

(原科) どうもありがとうございました。これらの新しいルールの効果についてですが、「我が国におけるダイオキシン類対策の進展(スライド7)」によって、97年から2003年までの6年間で約1/20、5%まで減りました。随分効果があったわけですね。今の水準というのは、国際的に見てどのような水準かということをもう一度確認しておきたい。私はかなり良いと思いますがいかがでしょうか。

2つ目は、「POPs条約のダイヤグラム(スライド14)」がありますね。このような新しい様々なルールができていくことは、世界的に様々な分野でありますが、環境分野では規制を強化する方向にあると思います。よく経済分野で「規制緩和」といわれますが、安全・安心の分野では「規制強化」というのが世界の流れだと思います。そのような理解でよろしいかどうかをお聞きしたいと思います。

(神谷) ダイオキシン類対策の世界との比較ということですが、基準のレベルとしては世界的にトップレベルの基準値を設けているということと、排出量のレベルについても国際的な比較の中で日本はかなり低い水準になってきているということでございます。現在、その対策技術について、各国から様々な支援や貢献を求められている状況にあると私も理解しております。

次に、化学物質分野について規制強化の動きがあるか、ということでございますが、POPs条約は、毒性、分解性、生物蓄積性、長距離移動という4つの面において問題のある物質について規制をしていくことについての国際的な合意でございます。このように化学物質の有害性に関する情報の知見が集約され、どの物質に注目して規制を強化したら良いかという合意ができてきたという意味が大きいと思います。すべての化学物質について規制強化をするのではなく、優先順位の考え方ができてきているのだろうと思っております。これ以外の物質についてどのような規制が必要になってくるのか、ということが今後の議論の焦点だろうと思いますし、その前提として、これ以外の物質について、まずは情報の整備が急がれる状況だと思っております。

(原科) 10年ほど前に、本学(東京工業大学)で「環境安全論」という講義を始めました。これは全学科目ですから、1年生全員です。そのときはダイオキシンがものすごく多く、国際比較しても非常に多いので、「これは困ったことだ」と話をしていたのですが、今は違う。これだけ低くなっていますから、これは環境対策をすればそれなりの成果が上がるという良い例だと思います。ぜひこういったことはもっと国民に強くアピールしていただき、コミュニケーションを促進していただきたいと思います。

もう1つ、環境規制の方ですが、私の質問が悪かったと思いますが、直接規制だけではなくて、むしろこの場合は枠組み規制的なことです。例えば昨日、戦略的環境アセスメントのガイドラインができましたが、あれは枠組み規制ですね。ところが、発電所だけ外れたのです。今朝のNHKニュースでもやっていましたが、私も「発電所の適用除外はよくない」と申し上げました。発電所に関しては世界中で対象となっています。世界の流れに逆行するようなことをやっており、これは残念なことです。それはこの会議での話題ではないのですが、ぜひ産業界の皆さんの御理解を得たいと思います。

(北野) では、中下さん。

(中下) 「SAICMの構成(スライド11)」の中で、「包括的方針戦略」の中に基本的な考え方として「ガバナンス」という考え方が打ち出されていると思います。ところが、第3次環境基本計画を見ましても、相変わらず「リスクコミュニケーションの推進」という形にとどまっているのではないか。もちろんリスクコミュニケーションは大切ですが、それをさらに一歩進めて、「ガバナンス」という考え方を日本の中でも導入していかなければ、国際的なSAICMに合致しないのではないかと思います。この点について、環境基本計画の中で「ガバナンス」という言葉をどこかに使っておられるのか。環境基本計画を読んだ限り、そういう考え方が展開されている箇所が確認できませんでしたが、どこに入れておられるのか御指摘いただきたい。また、「ガバナンス」について、環境省ではどのような考えを持っておられ、また、今後これを実施していくためにどのような対策が必要だとお考えなのか。以上をお聞かせいただきたいと思います。

(神谷) 「ガバナンス」が出てくる箇所は、私もこの場で明確に確認することはできません。先ほど申し上げたとおり、環境基本計画の中で「参加」という考え方は、第1次計画から終始流れている考え方でございまして、国民参加の下に環境対策を進めるということは、今回の計画の中でもはっきり書いてあると思います。

特に化学物質の分野の中でどのように進めるかについては、この円卓会議も参加型の取組の1つの典型だと思いますが、さらに一歩進めて、様々な意思決定を、様々な関係者、ステークホルダーの方々の議論をもとに進めていくという基本方針は、今回の基本計画の中でも、化学物質の分野においても、今後も変わらず進めていくことになろうかと思います。

(中下) 例えばPOPs条約の国内実施計画の時には、国側で準備された案についてパブコメを、ものすごく短い、2週間か3週間の期間で募集しておられた。それでパブコメを出せと言われても難しい。SAICMも今度、国内実施計画を作られると思います。SAICMは膨大な施策にわたることですから、国内実施計画の策定に当たって、意見を言わせるだけというのではなく、もう少し中身の議論について参画をする、そのようなプロセスをぜひ準備していただきたいと思います。

(北野) 今回はこの講演内容の質問だけに限って、この後にまたそういう議論をしましょうか。さらに参加を進めていくにはどのようにするかということで。村田さん。

(村田) 「中長期的な目標(スライド9)」の最初の段落、「化学物質の環境リスクの最小化が図られていることが確認できるよう、主要な物質の」と書いてありますが、この「主要」というのは、どういう観点なのか。観点によって全然違ってくると思うので、その辺をもう少し具体的に教えていただきたい。

(神谷) 国内外で一番注目している指標としては、製造・輸入量がどうかということです。OECD(注、Organization for Economic Cooperation and Development;経済協力開発機構)のHPVプログラム(注;高生産量化学物質プログラム。日米欧3極にて年間1,000トン以上(米国は100万ポンド以上)を生産及び輸入する既存化学物質に関し、有害性情報・暴露情報を収集し、リスク評価を行うプログラム。HPV;High Production Volume Chemicals)や日本の化審法の「Japan チャレンジ」(注、官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム。化審法が制定された昭和48年の時点で製造・輸入されていた既存化学物質の安全性情報を収集し、広く国民に情報発信するプログラム)などで行われているように、ばく露の可能性を考慮して、特に製造・輸入量の多いものについての情報をまず優先的に整備するというアプローチを行政ではとっているところでございます。

(北野) 神谷さん、どうもありがとうございました。

それでは、次の講演に移りたいと思います。武蔵工業大学環境情報学部助教授/産業技術総合研究所 LCA手法研究チーム長の伊坪さんから御発表をお願いします。

(伊坪)

武蔵工大の伊坪といいます。このたびは大変貴重な場を御提供いただきましてありがとうございます。

私自身はLCAを専門として15年目になります。その間LCAの手順がISOにおいて国際規格化され、産業界の中で様々な形で活用されるようになりました。これらの活動を通じて、LCAがコミュニケーションツールとして定着してきたと考えております。LCAが化学物質の評価にどの程度利用できるのか、といったことについて情報を御提供いただけないか、というお誘いを頂きました。

実は、今日この場をお借りしてLCAにおける化学物質の動向について紹介することを引き受けるかどうか若干躊躇いたしました。LCA全般の動向について紹介するということならば、企業、産業界、学会における活動内容について様々な事例を紹介できると思います。しかし、化学物質が対象になりますと、若干トーンを落とさざるを得ません。私自身LCAに対する思いがありますので、どうしてもLCAに対して甘く見てしまいがちですが、今回はなるべく一歩引いた立場でLCAにおける化学物質の評価の状況について御紹介したいと思います。

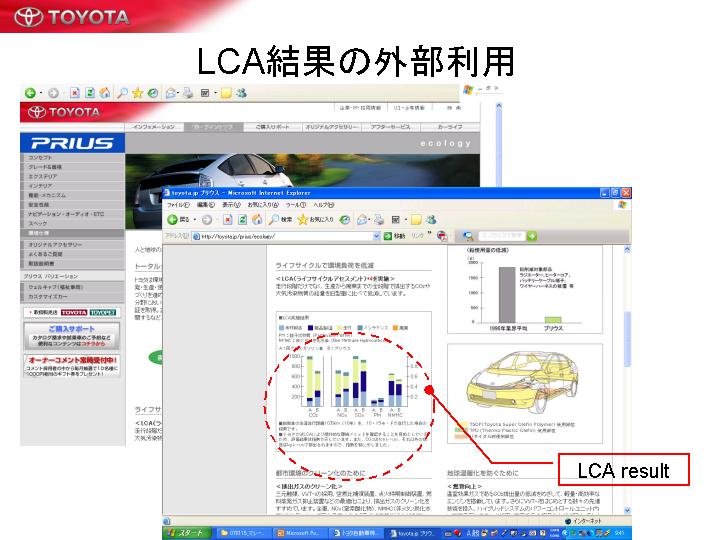

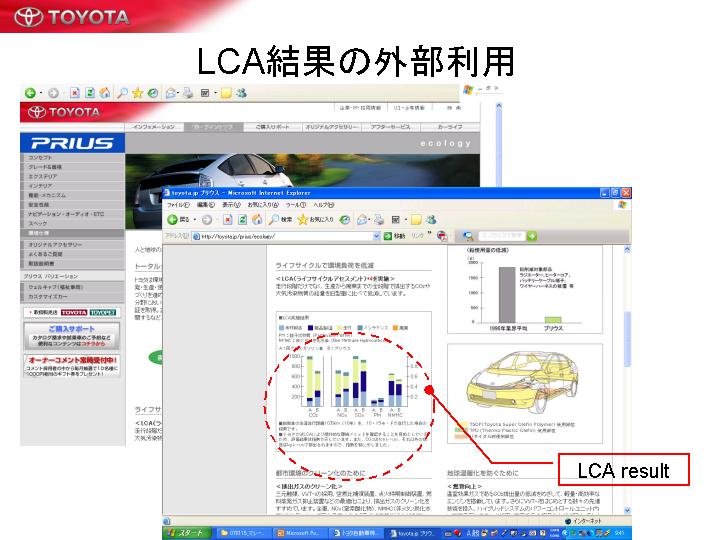

化学物質の話に入る前に、前置きとして、まず、LCAの利用動向について御紹介致します。これはよく紹介される事例ですが、例えばトヨタさんがプリウスを始め多くの車種を対象としたLCAの結果をホームページで提供しております。赤く囲われている部分がLCAの結果です。これをもう少し見やすくしたのがこちらに示します。

ここではハイブリッドカーを例として紹介します。ハイブリッドカーを使いますと、確かに燃費の削減によって使用段階の環境負荷は下がることが期待できます。しかし、ハイブリッドカーには、モーターや二次電池を新たにつくらないといけません。そのため、部品の点数も増えるし、材料の消費量も増えます。これにより生産までの環境負荷は上がるものと考えられます。LCA結果によれば、このような環境負荷の増分も認めながらも、主要段階での環境負荷をより大きく削減することができれば、ライフサイクル全般で見て環境負荷総量を削減できることを示すことができます。このように環境情報を定量的に表現することで、よりわかりやすいコミュニケーションツールとしてLCAが注目され、様々な業界において現在利用されています。

LCAの利用は、もちろん自動車だけではなく、接着剤、ノートパソコン、事務機器、さらにはおむつのような衛生品、さまざまなものに対して行われています。LCA結果は、内部の意思決定だけではなく、外部へのコミュニケーションという形でホームページや環境報告書の中で取り上げられています。

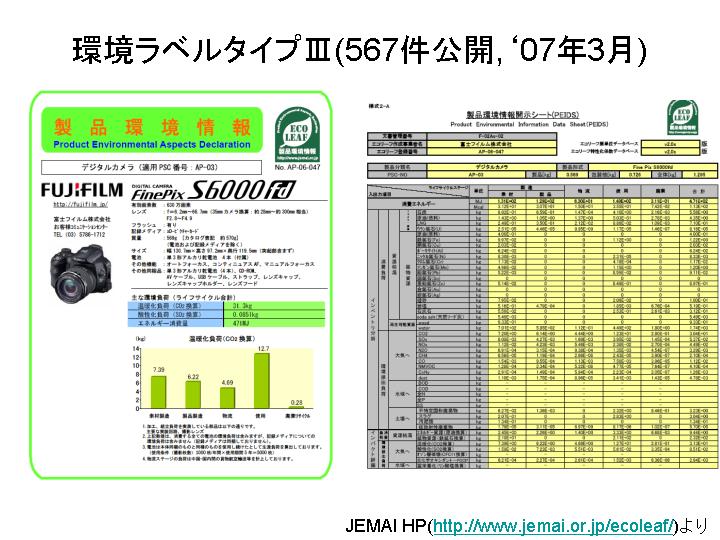

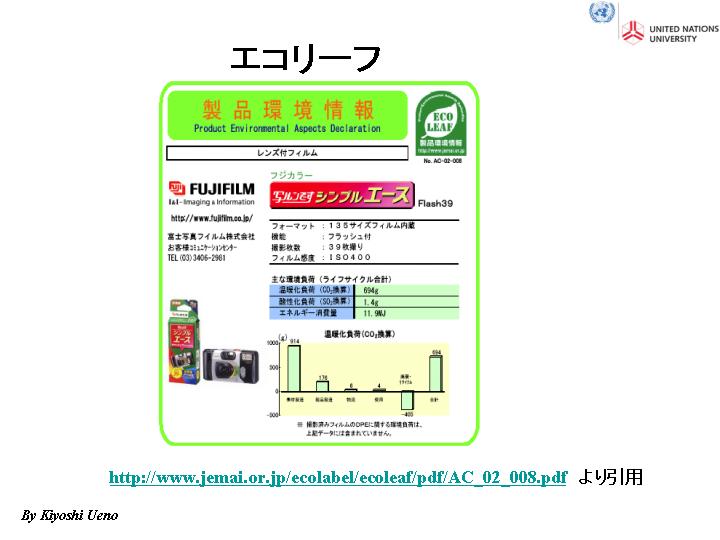

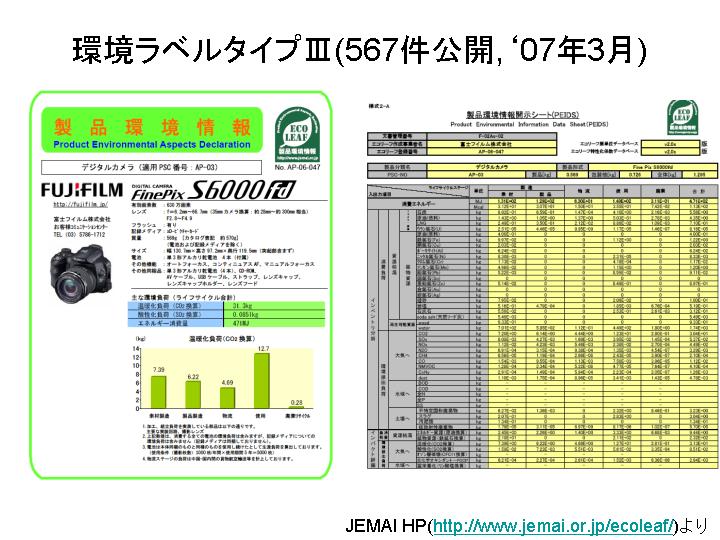

外部に向けたコミュニケーションツールとして最近注目されているのは、環境ラベルです。環境ラベルは3つの種類に分かれており、その中でLCAを基本としたラベルはタイプⅢです。これは産業環境管理協会が先導して進めており、500を超えるLCAの結果が環境ラベルという形でインターネットを通じて公開されております。このような情報を見ることによって、LCAの結果を非常に簡単に入手することができるという時代になってまいりました。

これまでLCAの基本的な動向についての紹介致しました。これからは、LCAの実際の流れを1回整理した上で、化学物質の評価がどこまでLCAで行われているのかについて、事例も含めながら御紹介したいと思います。

まず、こちらにLCAの一般的な実施手順を示しました。目的・調査範囲の設定からインベントリ分析、影響評価、解釈という形になっております。これはISO(注、International Organization for Standardization;国際標準化機構)、国際規格の14040番において規定されておりますので、LCAを行うすべての実施者は、このような流れで行うことになります。

具体的に得られる結果としては、「インベントリ分析」を通じ、環境負荷物質の重量もしくは体積といった物理量を得ます。この環境負荷がどの環境問題にどの程度影響を及ぼすかについて次の「インパクト評価」で分析します。一般的にはインベントリ分析により、数十から数百の項目にわたる環境負荷物質が得られます。それだけでは結果の解釈が難しいので、これを「環境影響」という視点でなるべくわかりやすい形で表現し直します。これが「インパクト評価」です。その結果を受けて、「解釈」において重要な環境負荷やプロセスを抽出したり、データの見直しを行います。最後に、その結果を報告書にまとめます。

このような流れを社会に定着させるためには2つのインフラが必要になります。1つは、インベントリのデータベースです。例えば、ある製品を評価するといったときには、鉄やアルミなど様々な材料のほか、電力や燃料などのエネルギーが使われます。そのような部分の評価は、最終製品をつくる人が評価するのはなく、データベースとして開示されていると、非常にLCAを行う時間を短縮することができます。このようなインベントリデータベースがどの程度そろっているのか、というのがLCAの普及に非常に重要な要件になってきます。

もう1つは、インベントリデータをもとにして、環境影響を評価する手法があります。この手法がしっかりと化学物質について評価ができていれば、化学物質の影響評価結果を得ることができることになります。

したがって、この2つの両輪がインフラとして整備されることが、LCAを実務者ベースで円滑に進めていく上での非常に重要な要件となります。これからはこの「インベントリ」と「影響評価」という2つのインフラに注目しつつ、これらがどのレベルまで化学物質の情報を提供しているのか御紹介していきたいと思います。

まず初めにインベントリについて御紹介いたします。

日本のインベントリデータベースとして一番有名なものは、LCA日本フォーラム(社団法人 産業環境管理協会HPへ)です。こちらは経済産業省が主導で開発したデータベースで、国内の企業が集結し、工業会が中心となってデータを作ったのが特徴です。また、このデータベースはインターネットで公開されていて、会員登録していれば、データをいつでも容易に入手することができます。

具体的には、ここで示す54の工業会が自主的に集めたデータが提供されています。これらすべてのデータを入手することができます。

インベントリデータベースは、LCA 日本フォーラム以外にも様々なところで提供されています。主なデータベースを5つ挙げました。LCA日本フォーラムのデータベースは、工業会による300品目のデータが搭載されています。特に工業会がオーソライズしているというのは非常に重要なことで、利用する側が安心して使うことができます。それ以外に、国立環境研究所が開発した3EID((独)国立環境研究所HPへ)、韓国のLCA プロジェクト、欧米のデータベースなどがありますが、それぞれ特徴が違っております。掲載されている品目数については、Ecoinventは多いですが、他は数百品目であり、網羅性はほぼ同程度であると思いますが、一方で、評価対象物質の種類という視点で見ますと、随分差があると言わざるを得ません。特に今回のテーマである化学物質になりますと、国内のデータベースではまだ十分カバーできていないといわざるを得ません。

一方で、LCAは化学物質について評価できないのかというと、決してそうではございません。海外のインベントリデータベースは、普通に化学物質のデータについても入っております。具体的なイメージとして、例えばスイスのEcoinventのデータを御紹介致します。

ここでは、鉄1kgを生産するまでの環境負荷について示します。一番左の部分に化学物質の化学式があります。これらの物質について、環境負荷の最大値、平均値、最小値、SD(標準偏差)について示されています。もちろんこの中には化学物質の量も含まれます。例えばアンチモン、バリウム、ベリリウム、カドミウムなどのインベントリデータが出ております。鉄の場合は全部で1000項目に渡るデータが示されています。これもライセンスを取っていれば、入手することは何ら問題なくできます。

アメリカのほうでも同じようにデータベースが開発されております。カーネギーメロン大学では500種類の環境負荷物質に関するデータが掲示されております。これもインターネットを通じて入手できます。

この状況を概観しますと、インフラとしてのデータベースは、国内外でプライオリティが随分異なることがわかります。日本の場合は、工業会主導で行い、精度の高いデータを得ることが重視され、その評価対象は、温室効果ガス、化石燃料、大気汚染物質が中心です。一方で欧米に目を向けますと、化学物質に対する関心もかなり高いのでしょうか、網羅性を重視しています。その一方で、信頼性とか精度といった部分については、まだまだ疑問が残るように思います。

次に、インパクト評価について説明します。インパクト評価は、環境負荷に対するデータを環境影響に置き換えるプロセスです。ISO14042によれば、環境影響の評価を複数のステップに分けていますが、その中でもよく利用されるのは「特性化」、「被害評価」、「統合化」の3つのプロセスでございます。「特性化」は、環境問題レベルで潜在的な影響量を測るというものです。「被害評価」は、エンドポイントレベルの潜在的な被害量を測ろうというものです。「統合化」は、総合的な指標として単一指標を測るというプロセスです。この3つのプロセスが主にLCAの事例研究では採用されます。ただ、その採用の仕方は実施者の自由です。国際規格上では、特性化までの評価は必須要素ですので、必ず実施しなくてはなりません。一方で被害評価と統合化のステップは、目的によって使っても使わなくても構わない、という仕組みになっております。

この背景としましては、特性化は、環境問題ごとに結果が得られるという特徴があり、10項目ぐらいの結果が得られます。したがって、解釈が若干難しいというところはあるのですが、一方で、評価に使われるモデルやパラメータの数を少なくできるので、その分、相対的には信頼性が高いと言われています。

一方、統合化は、解釈はしやすい、1つにまとめるというメリットはあるのですが、その一方で、個人の価値観に基づいて単一指標化するため信頼性についてはまだまだ議論の余地があると思います。

どちらの特徴を重視するかは、評価者の自由ですので、評価者の目的に沿って、利用するプロセスを選んでくださいというのが国際規格のルールになっています。そして、そのような多様なプロセスになるべく対応できるような手法を提供していくというのが手法提供者の役割であろうと認識しております。

このような前提を置きまして、LCIA(ライフサイクルインパクトアセスメント)の評価手法も様々な機関で開発されております。オランダ(CML)、デンマーク(EDIP)、米国(TRACI)では、特性化までの評価手法を開発しています。一方で日本(LIME)、スウェーデン(EPS)、オランダ(EI99)の手法は、統合化までを評価できるようにしており、評価手法開発側の目的も大きく2つに分かれております。このような評価手法の差異を認識した上で、実施者はどの手法を採用するのか決めます。

インパクト評価において化学物質の評価はどこまで進んでいるのか整理しておきたいと思います。先ほど紹介しました2つのグループに分けますと、左の2つの手法は特性化について評価するグループ、右の2つの手法は特性化から統合化まで評価を行うグループです。特性化について絞ってみると、だいぶ共通認識に近づいていると思います。すなわち、環境負荷物質が出たときに、大気中、あるいは水中の化学物質濃度がどのぐらい増えるのかを評価するモデルでは、全ての手法がシンプルなボックスモデルを採用します。結果の表示方法も、いずれもハザード比ベースで表します。

次に、特性化以外のステップ、例えば被害評価に注目します。健康影響を見るときには損失余命を利用する点で、だいぶ合意に近づいているのですが、生態系に対する影響では、絶滅リスクを求める手法もあれば、生物種の消失割合で求める手法もあり、なかなかまだ合意に至っていません。統合化に至っては、まだ手法がそれぞれオリジナルの考え方を提案している段階で、まだ国際的に十分な議論が行われていないのが現状であると認識しております。

次に、先ほど御紹介しました「特性化」と「被害評価」と「統合化」、この3つのステップの中で化学物質に対する評価をどのように行うかを簡単に御紹介したいと思います。

まず初めに「特性化」では、有害化学物質に対する潜在的な影響をハザード比で評価することを既に申し上げました。ここでは、摂取量と閾値を用います。

摂取量の計算には、モデルを使って排出された物質が環境媒体にどの程度移動し、どの程度ばく露量の増大に寄与するのかを求めます。閾値は、EPA、IRISなどで開発されている指標を活用します。これらの比をとることで化学物質の特性化係数を求めます。

閾値が小さく、ばく露効率が高い化学物質ほど有害性が高いという形になります。すべての化学物質について、このような比を評価しておいて、基準物質の比をとれば特性化を行うのに必要な係数を得られます。この結果をリスト化しておけば、これを使う人は、このリストから化学物質を抽出し、自分のインベントリデータを掛けて足し算するだけで影響評価の結果を得ることができます。

「特性化」では、化学物質に対する影響に特化した形での評価を行いますが、「被害評価」、「統合化」では、環境影響の種類を超えて評価を行います。

「被害評価」の場合には、例えば有害化学物質のばく露による健康影響を評価します。一方でそれと並行して、例えば温暖化に対する熱ストレスやマラリアなどの環境影響も評価されています。これらを同じ次元(健康影響の場合は損失余命)で評価することで、これらの影響を足し合わせたり、比較したりすることが可能になります。

化学物質を対象とした健康影響評価手法の開発の仕方は、ばく露量までの評価は同じモデルを使い、それに対する疾病リスクの増加を求めます。ここではドーズレスポンスの関数を適用します。次に、リスクの増加量を損失余命に置き換えることで、排出から損失余命までの関係付けを行うことができるようになります。

ただ、この評価にはまだまだ問題点がございます。発がん性の評価については、ある程度網羅されたデータベースを使うことができるのですが、慢性疾患ではデータ整備がまだまだ不十分であるのが現状であると認識しています。

次に、「統合化」における評価手法について紹介します。ここでは、健康影響だけではなく、化学物質による生物多様性への影響についても並行して評価を行います。その後、人間健康や生物多様性などの間の重みづけを行ったり、経済評価を行うことでそれらの影響を足し合わせることで、様々な環境影響を単一指標で表現する作業を行います。その中では、環境経済学で開発された手法をなるべく利用する手法が注目されています。この手法を利用すると、最終結果をお金で表現することができます。この部分についてもまだまだ環境経済学の中でもいろいろ議論されているところでございまして、我々は、このような評価手法を活用して得られた結果について提示すると同時に、研究の進捗に応じて更新、改善を行っております。

ここで紹介した係数に、自分で収集したインベントリデータを適用すれば、環境影響の評価ができます。

LCAの中での化学物質に対する評価について、簡単ではありますが今日は事例を御紹介致します。

化学物質を対象としたLCAにおける関心は大きく2つに分かれます。1つは室内空気質汚染です。建材、例えばホルムアルデヒドの排出を削減する/吸着する、このようなものについての評価を適切にLCAで評価したいというものです。もう1つの目的は、重金属を取り扱ったものです。RoHS指令(注、家電・電子機器における特定有害物質の使用の制限に関するEU指令)、ELV指令(注、廃自動車に関するEU指令)、この対応の中で化学物質、特に重金属の排出削減に対する製品開発が盛んに行われております。しかし、LCAの評価の中にこれらの影響が入ってこないと、せっかく有害物質の排出を削減しても、その環境影響削減効果が定量できません。したがって、重金属を含めたインベントリデータや影響評価手法を開発してほしいというのが、もう一つの関心事項であると認識しています。

現在はこのような手法開発も積極的に行われております。そのような中で3月上旬に行われたLCA学会の中で、化学物質を含めたLCA事例研究も幾つか発表がございました。その中から2つほどピックアップして御紹介したいと思います。

こちらはアロフェン系の調湿建材とビニールクロスの比較でございます。Case 1は、なるべく微細な孔を制御してつくったタイルです。これを使いますと、湿度の調整ができるので、空調管理がよりしやすくなります。この材料は調湿と同時に、化学物質を吸着するという特徴をもっております。これらを評価に含めたLCAを行いたいというのが目的です。

こちらに結果の一部を示します。例えばアロフェン系の調湿建材は、生産のときには、加熱してタイルをつくりますので、その分エネルギーを多く消費します。よって、生産までの環境影響としては大きいのですが、使用段階においてはVOC(注、volatile organic compounds;揮発性有機化合物)の吸着による環境影響削減効果が随分大きそうだという結果になりました。今回は比較対象に塩ビ製のビニールクロスを挙げております。塩ビの材料レベルの評価で見ますと、タイルよりも随分小さく出ております。問題となりうる場合は、接着剤に、例えばホルムアルデヒドが溶媒として多く使われた場合です。微量ではありますが、使用期間中に長期間かけて放出されます。室内ですとばく露効率が高いので、それによる潜在的な影響量は大きいという結果です。

ただ、これはあくまでもたった1つのシナリオの結果です。今は接着剤メーカーも溶剤の管理を進め、ホルムアルデヒドの含有量を非常に削減しております。最近は水溶剤や溶媒を使わないものも利用されております。さらには、ライフスタイルで、例えば換気をより多く行うことで、室内の化学物質の濃度を大きく削減することもできます。そのようなものを併せて評価していきますと、このような環境影響も十分削減することができ、まだまだこういう新しい材料に競合することも可能ではないかと考えております。結果評価をいかにして解釈していくのか、ということが重要であると併せて認識しております。

もう1つの事例としては、鉛フリーはんだです。これはRoHSの規制対象として注目された材料です。はんだは鉛が入っているということで、使用が全面的に規制されました。鉛が入っていると売れないということで、日本企業は積極的に鉛フリーはんだの開発を行ってきましたが、これも問題があります。すなわち、鉛フリーはんだを使えば、当然、鉛の使用が削減されるわけですから、鉛のばく露による健康影響は回避できます。その一方で、鉛の代わりに使う銀、銅、スズの消費量が増えます。そうしますと、資源の採取という観点ではむしろ悪化する可能性もあります。また、このような金属を製錬するときにはエネルギーの消費も増えます。そうすれば温暖化も加速される可能性があります。有害物質と温暖化の両方の環境問題のトレードオフをどのように考えるのか、というのも1つの目的になってきました。

従来のはんだを使用した場合と鉛フリーはんだを使用した場合のLCIAの統合化の結果です。従来はんだを利用しますと、その捨て方に応じて鉛の環境中への排出量が大きく変わってしまいますので、結論が随分変わります。例えば廃棄された後の管理がしっかりやられていないで、基板と一緒に燃やされてしまうと、鉛の大気中の排出量が増えますので、それによる健康影響が増えてしまいます。一方で、鉛を使っていたにしても、しっかりと適切に管理して、鉛が外へ出ないように埋め立て、浸出水からの鉛の排出もしっかり管理すると、鉛の排出量は大きく削減できますので、環境影響自体も小さいという結果になります。この結果によりますと、管理の仕方で、どちらの影響が大きいのかを結論すること難しいということがわかりました。しかしながら、今は1%程度家電製品が不法投棄されております。不法投棄を考慮しますと、桁違いに鉛による環境影響は大きくなります。そういうことを考えますと、予防原則の観点から、鉛フリーはんだを選定するということも理解できます。

いずれにしても、このようなLCIAの結果というのは、評価結果を示すツールであって、判断を支援するまでです。ですから、この結果からそのまま判断すべきではありません。このような解釈をいかにして合理的に行うのか、というのが重要なポイントかと思っております。

次に、LCAとリスク評価の比較としてまとめたものを示します。リスクの場合は、1物質を評価対象として予め選定し、その影響量がどの程度あり得るのか、これが危険であるのか、ないのかといった形で評価を行うことが主な目的だと思います。一方で、LCAの場合には、製品全体の環境影響をなるべく網羅的に見てやって、重要なプロセスや物質はどこにあるのかというのを抽出し、その重要なプロセスにおける環境負荷をより効果的に削減するためのアプローチを見出していくことが目標になります。そういう意味では、利用者は、製品の設計者、企業の方々もしくはそういう解釈をしたい消費者の方々になってきます。そうしますと、LCA専門家の役割は、評価を自分が行うだけではなく、実施者の皆さんが簡便に、かつ信頼性ある形で評価できるようなインフラをつくっていくということにあると認識しています。このような点においてリスクとLCAは大きく違っていると考えます。

その一方で、今日御紹介したようなLCIAの手法では、運命分析を利用していたり、ドーズレスポンスを利用していたりします。これらは全部リスクアセスメントの成果です。ですから、今後は、リスクアセスメントの研究者とLCAの研究者の距離をいかに縮めていくのか、ということが課題だろうと認識しております。例えば、ヨーロッパにおけるLCAは化学物質のデータが大分そろっておりますが、この背景には、SETAC(注、Society of Environmental Toxicology and Chemistry)という学会がございます。これは化学物質の専門家がLCAに特化した形で集まったのが始まりです。これが現在のLCA研究を牽引していることから、LCAで化学物質を含めて評価するのは普通のことと認識されています。日本の場合は、エンジニアが中心に行ってきましたものですから、化学物質よりはエネルギー、温暖化のほうに注目されたのかなと思っています。ただ、現在はLCA学会も日本でできましたので、今後はこのような連携を深めていくことが重要であると思っています。

LCAにおけるインベントリ、影響評価の現状、化学物質の取り扱いについて、今日御紹介致しました。

実施者サイドにおける環境問題に対する偏重があり、国内のLCAは温暖化や資源に少し重きが置かれているのかなと思われますが、一旦欧米を見れば、化学物質の評価は当然のように入ってくるわけで、このような世界的な動きも日本は見ていかなければならないと思っております。

最後に、今日申し上げませんでしたが、重要なこととしましてLCAの結果には不確実性があることが挙げられます。不確実性をきちんと考慮に入れないといけないということは、もう10年以上前から言われているのですが、なかなかうまくいっていません。現在は、代表値のみであっても、モデルを作る、データを作ることを第一としておりました。この議論をいかに進めていくのかということが、今後の課題になってくるであろうと思っております。

以上、LCAの概況と化学物質における課題について併せて御紹介させていただきました。御静聴ありがとうございました。

(北野) 伊坪さん、ありがとうございました。

今の御発表について御質問がございましたらお受けします。佐々木さん、どうぞ。

(佐々木) 人の健康の影響評価のところで、発がん性についてデータベースがあるというお話でしたが、具体的な例でいえば発がん性のデータが、投与・ばく露経路別なのか、試験結果の信頼性・適用範囲についていえば、人への発がんがはっきりしているもの、そうでないものなど様々な段階があると思います。そのようなところが考慮されたものかどうか。というのは、結局、そこがきちんと対応されていないと、リスクアセスメントの結果とLCAの結果とがすごく乖離してしまうのではないかという気がいたします。

(伊坪) ありがとうございます。リスクアセスメントとLCAの統合、あるいは、比較の議論は、アメリカやヨーロッパではよく行われております、最近、日本のLCA学会でもそのような形のアプローチが増えてきております。今後そういう議論は増えてくるだろうと認識しております。実際に調整がとれているのかは、今後の議論になろうと思いますが、少なくとも、例えばIRIS(注、Integrated Risk Information System。米国環境保護庁(EPA)により作成され維持されているデータベース。環境中の様々な化学物質への暴露から起こるヒトの健康影響についての情報が収載されている)やIARC(注、International Agency for Research on Cancer;国際がん研究機関)のような国際機関が出しているユニットリスクのデータをリスクアセスメントでもLCAでも用いることができる状況にあると思います。厳密な言い方をすれば、例えば人種によって違うといったものもありますが、そのような違いは、ある程度仮定として認めれば、データベースとしては、共有できるでしょう。

一方で、ばく露までの評価は、LCAはだいぶ粗いモデルが利用されています。なぜなら、LCAの目的は、なるべく網羅的に見たいというところがあり、その中でどの物質が重要かをプライオリティづけしていくということに、一番の重要性を見出しています。リスクアセスメントは、1個の物質について注目して、排出された場所から詳細に見ていこうということになりますが、LCAでは排出地点を特定しないボックスモデルが使われます。その一方で、なるべく多くの物質を見ることにより、重要なのに評価に入っていないという状況をなるべく回避することがLCAの目的です。その目的の違いによって、結果としてはだいぶ違うこともケース・バイ・ケースであり得ると思います。

(北野) ありがとうございました。では、岩本さん、どうぞ。

(岩本) 佐々木さんの質問にもちょっと関連するのですが、実は私は素材産業側として、10数年前からLCI(注、Life Cycle Inventory;ライフサイクルインベントリ)など、データをお出しする側として様々なことをやっておりました。当時から「CO2だけじゃない」という意識は持っていました。当時やった結果、塩ビはLCA的に見れば、すばらしい材料だと思い込んでいたのですが、今、データ(スライド18)をお聞きして「塩ビクロスは随分問題だ」と思いました。この場合、ホルムアルデヒドのばく露をどう評価するのかというのが、最後に人間の有害性を評価するときには大きな問題になるだろうと思います。環境省さん、あるいは、厚生労働省さんで、室内で塩ビクロスを貼って、様々な化学物質を分析されていて、指針値の2桁ぐらい低いという状況から見れば、ほとんど人にリスクがないというデータなども出ていたと私は記憶しております。これらのことと「随分粗い」とおっしゃったばく露評価、それをどうこれからリンクしていくかということではないかと思います。見る側から見ると、「これはやばいな」という受け止め方になると思います。

(北野) その辺はこの後の総合討論でしましょうか。だいぶ時間が押していますので、伊坪先生の御説明内容についての疑問点だけお願いします。

(原科) 「主なインベントリデータベース」のリストについて、これらはいつできたのでしょうか。というのは、先ほどの御説明で、日本が非常に少ない理由は目的が違うから少なかったのだと理解しましたが、最初お聞きしたときは、まだ始まったばかりだから少ないのかと思いました。そのような誤解をしてしまうと思いますので、作られたタイミングを教えていただければありがたいです。

(伊坪) LCA日本フォーラムは、LCA第1期プロジェクトの終了と同時に出ましたので、2003年です。これから継続的に更新、修正、追加作業を行っております。Ecoinventは毎年更新されておりますので、2006年のデータが一番新しいです。

(原科) Ecoinventについては、最初は何年ぐらいに作られたのですか。

(伊坪) Ecoinventはスイスの研究所のデータベースを集約したものですが、その各研究所のデータベースについては90年代の後半から出ています。それを集約したというのが2000年です。

(原科) そうすると、そういう歴史の違いもあるわけですね。

(伊坪) あります。

(北野) では、恐縮ですが、時間が押していますので、次に、国際連合大学の上野さんから御発表いただきたいと思います。お願いします。

(上野)

御紹介ありがとうございます。上野でございます。

LCAは、研究のレベルも結構あり、まだまだ大変だということが伊坪先生の発表からわかります。私は今、国際連合大学で学術の方ですが、長い間、産業界におりまして、1992年ぐらいから主として電機・電子産業でLCAの普及に努めてまいりました。ですから、LCAがこういう会議で議論されるのは大変うれしいことだと思います。

お手元には「配布用」と書いてある資料があると思います。今日は、講演用のパワーポイントを使用してお話します。どこが違うかというと、企業のLCAデータというのは、了解を得ないと公表できないもので、ここでお見せするのは、了解を得てないということです。

パワーポイントは45~46枚あります。ここで全て話すと、3時間ぐらいかかるので、スキップします。ただ、パワーポイントは結構情報として面白いので、後で見ていただき、これはおかしいとか、これは感心したとか、感動したとか、ぜひ言ってください。

LCAの話、産業界のLCAについて話して欲しいと依頼されておりますので、こんなにやっているというデータ、さらに、RoHSに対してどういう対応をしたのかについても少し入っています。

環境適合設計(DfE;Design for Environment)、これは今大変な話題になっており、私は、第1世代~第3世代まで分類しているのですが、LCAの適用というのは、第3世代だと思っています。そういう意味でいうと、今、日本の産業界、これは主として電機・電子産業、自動車も含めてですが、第3世代のDfEに入っていると言っても良いと思います。

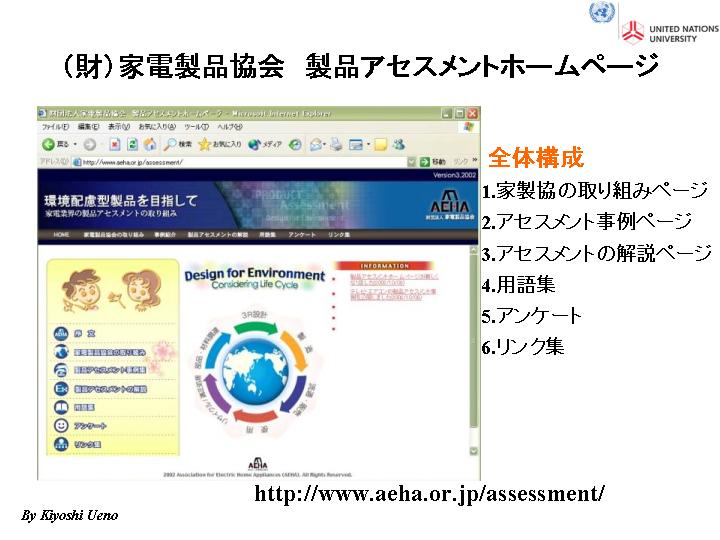

では、どのぐらいLCAが導入されているかというと、これは家電製品協会の製品アセスメントマニュアルの歴史ですが、最初に出たのは1991年です。まだまだ机の上で議論する段階でした。今では第4版まで改訂されていますけれども、LCAの導入というのは、2001年に既に環境適合設計のアセスメントマニュアルに書かれています。これは業界のマニュアルですから、これを受けて、各会社は、それぞれ会社の特徴に応じてLCAを導入してきているということになっています。

これは家電製品協会のマニュアルです。

具体的には全部で14項目の製品アセスメントの項目があります。順番として最後の14番目にライフサイクル・アセスメントが、第4版では入っています。これを各業界、各会社はそれぞれ具体的化しているわけです。

これは、ある会社の製品アセスメントシートの例です。勘定すると、100項目以上のチェック項目がありまして、各工場でこのようなチェックを全てするわけです。現在、資源有効利用促進法という法律に基づいて、決められた製品については全てこのようなチェックをして社外に出す、商品にしているという状況です。

さらに、5年間保管することになっているので、あの冷蔵庫は、どうやって製品アセスメントをやったのかというチェックを、行政が過去に遡ってできることになっています。世界ではやっていませんが要するに、わが国はLCAを相当やっているのです。

もう1つ、家電リサイクル法ができて大きなブレークスルーが起きています。今日は時間の関係で省略しますが、こういうことが行われているのです。

各会社でLCAの社内教育が随分古くから行われています。

例えば、これは、使っているパソコンが皆CRTタイプであることから、随分前の写真であると分かります。今、会社のパソコンはみんな液晶になっていますから、相当古くからLCAの実習を各社でやっていることが分かります。つまり、この会社の工場には必ずLCAのキーマンがいるということ、そのぐらいのレベルになっているのです。

ここでちょっと話題が変わってRoHS対応の話になります。

これは去年の4月にイギリスで講演されたのものですが、RoHS規制を作って一番困っているのがヨーロッパではないかという気がします。なぜならば、日本の企業は大部分がRoHS対応にしてしまったのです。

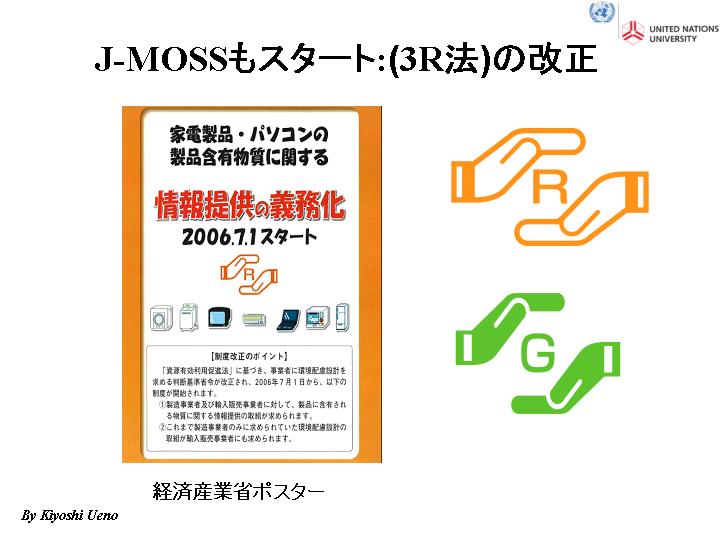

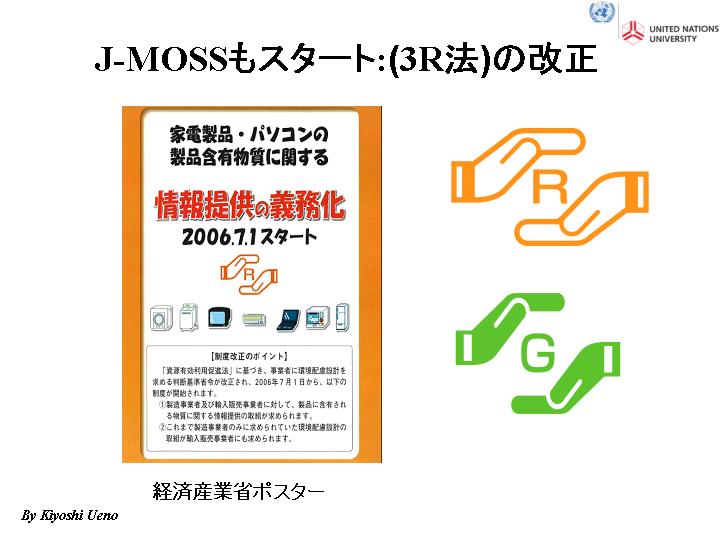

日本も負けてはいません。同じ時期にJ-MOSS(注、RoHS対象6物質含有についての表示方法を規定したJIS規格の通称)をスタートさせています。これはJISですから強制力はありませんが効果はすごいものです。資源有効利用促進法では、日本に上市される海外の製品にもこの規格を適用しているのです。

化学物質規制で何が起こったかというと、「知りませんでした」「わかりません」「相手が教えてくれない」「コストがかかるのでやっていません」ということが世界的に許されなくなったことです。最後に書いてある「マイノリティー保護」という考えかたは消えてしまいました。OECDではマイノリティー保護を非常に強調しています。特に環境規制でやたらに厳しいことをマイノリティーに要求してはいけない。それは大企業がきちんと保護しなければいけないという内容です。ところが、現実に組み立て産業というのは、小さい会社から部品を買うわけですから、サプライチェーン・マネジメントが世界的にものすごく進んでいます。そういう意味でいうと、マイノリティー保護が化学物質規制のために事実上消えてしまったのです。

RoHS規制が始まろうとしているときに、電機業界は何をやったかというと、まず中国から部品を買うのをやめようと考えました。中国の部品は徹底的にチェックしないと危ないからです。今は違います。中国はRoHS規制に対して、中国版RoHSを作ろうとしています。中国政府は、中国企業に対してRoHS規制をクリアできるように徹底して指導します、と言っています。商売のためにRoHS規制をやるのです。だから、今後は安心して中国からも部品を買うことができるでしょう。

アメリカはRoHS規制に対して徹底して反対しました。ところが、アメリカの部品メーカーは、「当社の部品はRoHS規制対応品です」とインターネットで売り込んでいます。ある規制が起こると、日本の産業、世界の産業は、それをクリアする努力をします。そういう意味では、やはり規制というのは影響が大きいと言えます。

これは、ある会社のROHS対応10段階チェックの事例です。RoHS規制で一回引っかかったら、その会社は倒産するぐらい被害を受けますから、ものすごいサプライチェーン・マネジメントをやっているのです。

今、産業界はどうなったか。RoHS規制で困ったという話を聞きますが、違います。RoHS規制のおかげで品質がすごくよくなったと思います。例えば、はんだ付けはすでに枯れた技術なのですが、世界に冠たる生産技術を誇る日本の企業ですから、RoHS規制によって改めてはんだ付けを全部見直したのです。おかげで、はんだ付けの信頼性がぐんと上がっています。ただし、鉛フリーはんだによって、確かに鉛はなくなったけれども、本当に製品が環境によくなったのか、これはLCAを使って議論しなければいけないと思います。

ROHS規制によって設計部門の人が化学物質を考えざるを得なくなりました。冒頭、神谷さんがおっしゃったように、PRTRやMSDS(注、Material Safety Data Sheet;化学物質安全性データシート)は大事だけれども、本当に図面を描いている設計者が、化学物質について、例えば、本当に部品にカドミウムが入っているかどうか、そういう考えをするようになりサプライチェーン・マネジメントのことを考えるようになりました。化学物質規制は、設計管理が行き届いたという意味でよかったと私は思います。

もう1つ、LCAがどんなに日本に普及しているかを示します。これはだいぶ前の大学入試問題です。タイのチュラロンコン大学の先生に話したのですが、国民に普及させる一番良い方法は、一流大学が入試問題に出すことです。大学入試にLCAが出るということは、その翌年から高校生、予備校の先生、お母さん、みんながLCAを勉強するようになります。ですから、今、日本はたぶん世界で一番「LCA」という言葉を知っている国民になったのです。

先ほど、伊坪先生から話がありましたが、2000年に電機工業会は冷蔵庫の製品アセスメントの事例を出しています。

これはお手元にお配りしておりませんが、冷蔵庫ぐらいになると、部品点数が多いですから、本気でLCAをやると、膨大なフローを作る必要があります。フローがないLCAというのはごまかしです。

先ほどは2000点ぐらい部品が出てきましたけれども、冷蔵庫に使っているすべての部品の材料を洗い出してLCAをするのです。これをやらないとLCAになりません。それを電機業界はやりました。

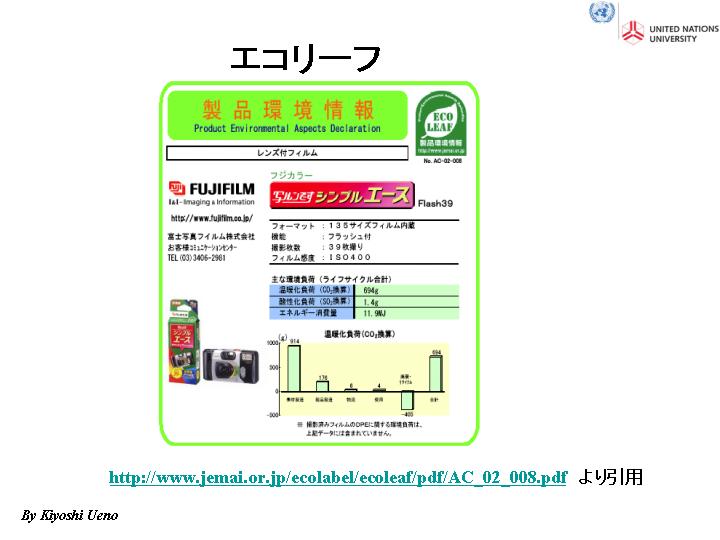

エコリーフは省略します。

今、JEITA(注、Japan Electronics and Information Technology Industries Association;(社)電子情報技術産業協会)とかJEMA(The Japan Electrical Manufacturers' Association;日本電機工業会)も様々な環境情報公開を行っています。

GPN(注、Green Purchasing Network;グリーン購入ネットワーク)もやっています。

家電製品協会がウェブサイトで製品アセスメント事例を公開しています。特に我が社のこれは良いですということを公開しているのです。その中に、14番目にLCAが入っています。ですから、各社みんなLCAをやっているのですが、公開はしていません。公開しないかは後で話します。

ネガティブ情報という言葉があります。LCAは、科学的な環境評価手法です。逆にいうと、ネガティブ情報も入っているのです。さっき伊坪先生がおっしゃいましたが、様々な項目があるので、企業によっては出したくない項目もあります。なぜか。日本はまだまだネガティブ情報を評価する社会になっていないからです。ここにいらっしゃる方は意識が高いから、ネガティブ情報も評価されますが、でもやはり難しい。

アメリカのNASA(航空宇宙局)はなぜすばらしいかというと、不良品の多い会社の製品は信頼できるとしている点です。「当社の製品は全く不良品ありません」という会社は信用しないのです。なぜか。ネガティブ情報をたくさん出すところは信用できるのです。LCAは先ほど10数項目と言いましたが、様々な項目を評価するのです。CO2だけではない、化学物質だけではない、様々な項目を評価して出すのがLCAです。

いろいろな項目をトレードオフしながら製品をつくっていくのが設計者です。LCAもそうです。

例えば、難燃材は「とんでもない」と言われます。私もそう思いますが、しかし、現実にスウェーデンのテレビとアメリカのテレビでは100倍ぐらい火災発生率が違うというデータが公開されています。ここは設計者のトレードオフといえます。火事で人が死ぬよりも環境のほうが大事か。いや、やはり環境が大事だ。使い方によるのです。ある物質を制限すると、違うものが出てくる。モグラ叩きです。こっちを抑えれば、こっちが出てくる。様々なことがあります。LCAはそこを総合的に評価できます。

LCAは科学的なトレードオフです。判断を誰に求めるか、ここがポイントです。LCAをやりました。その判断を企業に求めるのか、行政に求めるのか、あるいは学者か、NPOか専門家か、ここが大きなポイントです。同じLCAの結果でも人によって、あるいは地域によって、国によって、時代によって評価が変わるのです。

「1グラムと1センチメートルはどちらが甘いですか?」という質問をよくするのですが、答えられませんよね。次元が違うことを聞いているからです。LCAは、ある意味で同じです。有害化学物質削減と資源枯渇は、あなたはどっちが大事だと思いますか。「両方大事です」では答えになりません。物をつくる人はどちらかトレードオフしなければならない。「でも、やっぱりこっちのほうがもっと重要です。こっちを重視してください」「わかりました。では、そういうものをつくりましょう。その代わり、何が起こるかわからない」、化学物質規制というのはそういうことが起こりうるのです。

例えば1~12まで評価項目があるのですが、冷蔵庫を例にとると、「良い冷蔵庫と悪い冷蔵庫、エコマーク1個で評価してください」と言う人がいます。「いや、なかなか1個で評価するのは難しい」「では、LCAをやってください」。冷蔵庫でLCAをやると、様々な項目が出ます。会社によっても違うのですが、それを1つのマークで示すのは難しいのです。

LCAの一番恐いところは、さっき伊坪先生はあえてお出しになったのだと思いますが、グラフだけを出すと、そのグラフを見て判断されます。「塩ビのクロスってこんなに危ないのか」と思う人が出てきてしまうのです。そうではない。非常に深い解析をやって、様々な分析をする。例えば、はんだは3種類のやり方があります。リフロー、フロー、はんだごてでやる手はんだ、全然違います。それから、はんだに使うフラックスがあります。そのことについては誰も考えません。鉛フリーはんだにすると、融点が20℃上がります。地球温暖化で騒いでいるのに融点が20℃も上がって良いのか、こういう問題もあります。「鉛フリーはんだで鉛がなくなった、よかった」というわけではありません。なおかつ、今日、行政の方も、自動車工業会の方もいらっしゃいますが、例えば日本では鉛蓄電池として鉛を約170トン使っています。鉛はんだに使っている鉛は約17トンです。そして、17トンのうち、家電リサイクルによって、半分が回収されている。つまり、一番大事なのは、コントロール出来るか出来ないか、そこにポイントがあるのではないかという気します。LCAもその辺りの評価が必要なのです。

これは省エネラベルです。日本は世界に冠たる省エネ大国です。最近、LCAを使って省エネを表現する事例が結構多いのですが、これはLCCO2でLCAではありません。ライフサイクルを考慮した製品のCO2を表現しているにすぎないのです。LCAの結果、省エネになりましたというのは正しくないと思います。

多くの項目のうちの1つだけを見ていませんか?結果としては、情報のマトリックスで、様々な情報があります。しかし、こんなに多くを開示してしまったら、消費者も困るから、マーク1個で表現してくださいという要求です。それも分かるけれども、あらゆる情報を見て判断するのがLCAです。

これは繰り返しになりますが、様々な項目があります。どれを見ますか。全体を見ますというと、甘いのと辛いのとどっちが好きですか、人によって違ってきます。だから、LCAの統合化というと、反対する人がいます。それはいかがわしいところがあると考えるからです。アンケート手法の場合、例えば中国の港湾労働者と中国のレストランで働いている人と山奥の人にインタビューしたら、全然違う答えを出してくるでしょう。ツバルの人も違うし、アラスカの人も違う。専門家も違う。そのようなことを聞いて統合化をすると、「やっぱりちょっといかがわしい」というのが率直な感じです。したがって、正しいのはライフサイクルインベントリ(LCI)までだと思います。

結論としては、多様な自己判断が必要ということです。LCAは青い鳥ではありません。LCAもすごく普及し、現在、日本の会社がLCAをやりたいと思ったら、20万円ほどで立派なソフトを購入できます。データを入れると、答えが出てきます。どんなデータを入れたかということを照査しないと、非常にいかがわしいLCAが増えてきます。日本の企業は非常にまじめなので、まじめにLCAをやると思います。「第三者の評価を得たか、見せて下さい」と言えば、おそらく見せてくれると思いますが、そうでないLCAもありうるということです。

危険なLCAとしては、恣意的なLCAがあります。1970年代に、自分の都合の良い範囲だけを評価して、こんなに環境に良いのだという宣伝をする恣意的なLCAがありました。

それから、範囲が限定的なLCAも危険です。廃棄段階はわからないので、自社の工場の中だけのLCAをやりました。このようなものは非常に危ない。

1つの判断材料として、フロー図がないLCAは信用できません。今日は時間の関係で、伊坪先生はグラフだけを出されましたが、グラフだけしか出さないLCAは本当は危ない。正しいかもしれないが、おそらくごまかしもあると思います。

また、他社と比較するLCAは危ない。自分がつくっている製品だから、自分の会社の負荷は分かります。しかし、なぜ他社の製品のことが分かるのでしょうか。分かるはずがありません。第三者が本当に分解してやるのなら、製品としての負荷は分かります。しかし、製造工程まではわからないはずです。LCAを行うには、本当に正直にすべてを出さないとわからないのです。しかし正直に出す場合は、ネガティブ情報が入るので、ネガティブな情報でも評価する人が増えなければ、LCAを評価する成熟した社会にはならないと私は思います。

これはだいぶ古い例ですが、冷蔵庫のLCAです。ある会社の製造工程を見たものです。

私はLCAをこう言って設計者に勧めています。「今まではコストが安くなった、時間が短くなった、それだけだけだった。でも、違う。自分の工場の中だけで、公開しなくて良いから、どういう製造工程だとその冷蔵庫の環境負荷が低くなるのか、その評価に使いなさい」。これは評価に使った例なのです。冷蔵庫はやはり使用段階の負荷が高いことがわかります。だから、省エネ設計をしっかりやろうという結論になりました。

これもちょっと古いデータですが、携帯電話は製造段階の負荷が意外に高く、使用段階は低いことがわかりました。電気製品は使用段階の環境負荷がほとんどだ言われますが、それは間違っています。携帯電話などを見ると、やはり製造段階の環境負荷も高い。意外なことに取扱説明書の環境負荷が高い。今はだいぶ少なくなっていますが、昔は電話帳みたいな取説が付いてきました。LCAでこういったことでわかってきます。設計者が理解するのです。

これはオーディオのLCAです。オーディオは使用段階の環境負荷も結構大きい。でもやはり製造段階の負荷が大きいです。このデータをなぜ公開しないのかとメーカーの人に聞くと、電子部品がたくさんあるが、そのLCAデータがない。だから、推定せざるを得ない。そうすると、本当のLCAではない。だから公開できない。かつ、今日は自動車産業の方がいらっしゃいますが、カーオーディオをつくっている人のお客さんは自動車メーカーです。「自動車メーカーが出してよい」と言わないと出せない。そういうこともあります。

半導体のLCAです。これは製造している人でないとわからない。半導体の環境負荷は結構高いのです。今日、私は答えを持っていませんが、液晶とPDP(注、プラズマディスプレイ)とどちらが環境負荷が高いのか、LCAをやれば、たぶん答えが出てくるでしょう。なぜ公表しないのかというと、それはある会社のある工場のデータにすぎないからです。これを公表し「当社の液晶はこんなに環境負荷が低いです」と言ったら、たぶん他社からクレームが来るでしょう。だから公開しないのです。しかし、設計者はこれを見て設計をしています。

これはついこの間、LCA学会で公開されたもので、混合プラスチックをどうやってリサイクルしたら良いかを検討したものです。燃してサーマルリサイクルするのが良いか、ケミカルリサイクルが良いか、マテリアルリサイクルが良いか。今、日本の家電業界はマテリアルリサイクルを一生懸命やっていますが、こういうこともLCAをやると答えが出てくるのです。ただし、ある条件下で結果が出てくるということで、それが全てではないのです。

ある有名な会社のネガティブ情報の例です。これは「法令に違反した」、「何を垂れ流した」などのネガティブ情報です。今後はLCAデータを出して、これはネガティブ情報ですから、良いことばかりではありませんが、そのようなことを皆さんが評価しないと、おそらくLCAは普及しないと思います。

まとめは省略しますが、2番目が結構大事です。LCAはやれば誰でも結果が出てしまいます。これがLCAの一番恐いところです。入試のおかげで日本中がLCAを知っていますが、決してLCAは青い鳥ではありません。RoHS規制によって、中小企業保護(途上国保護)政策は世界中からなくなりました。自分がつぶれてしまうから保護できないのです。最後に、日本だけのローカル規制は日本だけが弱くなります。RoHS規制によって日本は強くなりました。グローバル化の時代ですから、競争はイーブンでなければいけない、というのが私の結論です。

(北野) どうもありがとうございました。

それでは、5分程度、今の上野さんの御発表について御質問がありましたらお受けしたいと思います。獅山さん、どうぞ。

(獅山) 大変立派な、また、示唆的な講演だったと思いますが、1点だけお願いいたします。LCAの事例紹介のグラフの縦軸にポイントというのがあります。単位は非常に重要だと思いますが、その意味がなかなかわからない。どう解釈すれば良いのかを教えていただけたらありがたいと思います。

(上野) 今の質問は伊坪先生からのほうが良いですね。エコポイントの話。

(伊坪) 統合化の結果ですが、たぶん後でまたディスカッションのポイントになるかと思います。簡単に言いますと、エコポイントはスイスで開発された方法で、考え方としては、環境影響の現在のフローと目標のフローを設定しておいて、目標と現状との乖離が大きければ大きいほど高い重みづけを設定します。これを用いて環境影響を無次元化してしまうという方法です。基本的には、1995年ぐらいまではこのようなアプローチが多かったのですが、LCIAの研究の中でも非常に批判にさらされました。それ以降LCIA手法の開発研究が、様々な分野で今行われています。その中の1つのアプローチとして、例えば先ほど原科先生から御質問があったような、環境影響を経済的に測るというものもあります。

(北野) よろしいでしょうか。原科さん、どうぞ。

(原科) ネガティブ情報の問題です。情報がきちんと開示されないと、なかなか評価できないということは、おっしゃるとおりだと思います。また、日本ではネガティブ情報がなかなか評価されないとおっしゃったのですが、そうでない部分もあると思います。だいぶ変わってきたように思います。その辺の最近の変化について何か感じたことはありませんか。

(上野) ありがとうございます。例えば環境報告書を作る人は、ネガティブ情報を1つぐらい入れておかないと評価されないのではないかとものすごく悩みます。もう1つは「法律に違反してないのだからネガティブじゃない」という言い方もあります。さっき御紹介したのは、法律違反ではないけれども、危ないところで助かったという例です。それを報告しているのです。問題は、それを、例えば、ある新聞が「こんな危ないことをやっている」という形で記事にすることがいけないのではないかと思います。

(原科) 扱い方でしょうね。我々はよく外国の大学へ学生を推薦したりするときに、余り良いことばかり言うと、かえって評価されないから、ネガティブ評価を入れないと推薦に余り役に立たない。だから、そういう感覚をかなり持つようになったのです。昔は違いました。そのような変化があると思います。

(上野) 成熟した社会になれば、ネガティブ情報が評価されるのです。しかし、まだ世界中がそのような社会にはなっていないのです。

(北野) ほかにございますか。それでは、ここで10分間ほど休憩いたします。 |