| ■議事録 1.開会

(青木) 時間となりましたので、開始させていただきます。私は環境安全課の課長の青木でございます。本日は、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。これから第19回化学物質と環境円卓会議を開催させていただきます。

本会議でございますが、化学物質の環境リスクに関する情報を市民、産業、行政、学識経験者間で共有し、相互理解を進めるため、平成13年に設置されたものでございます。幅広い方々にこの円卓会議に御参加いただく機会をつくり、化学物質に関するリスクコミュニケーションをより推進していくため、前回は、10月に、埼玉県において開催いたしました。今回は東京において開催いたします。

本日は、原科さんに司会をお願いしております。今後の進行につきましては、原科さんにお願いいたします。

(原科) では、早速、第19回化学物質と環境円卓会議を開催いたします。

前回は、「化学物質と環境に関する教育」と題しまして、主として子供に対する教育を取り上げました。今回は、「地域連携に基づく環境教育」をテーマに、一般向けの教育を含む、市民、産業、国の取り組みを御紹介いただき、その上で意見交換を行うことにしています。

そこで、本日、お手元に議事次第がございますが、3名の方に話題提供をお願いいたします。最初は、ジャーナリストで環境カウンセラーの崎田裕子さんにお願いいたします。それから、化学物質、産業界の専門の方で、日本化学工業協会広報委員会顧問の瀬田重敏さんにお願いいたします。そして最後に、行政からの情報提供ということで、環境省総合環境政策局環境教育推進室室長補佐の尾崎泰之さんからお話しいただくことになっております。それぞれ質疑応答を含めて約25分ですので、20分程度でまず話題提供していただいて、それから質疑をしたいと思います。

議事に入ります前に、事務局の方から今日の会合に関して事務的な情報提供をお願いいたします。

(青木) 今回からメンバーの交代がございます。

産業の分野ですが、中塚さんの交代で甲賀さん、嵩さんの交代で小林さんでございます。また、吉村さんの交代で大部さんですが、本日は代理で鈴木さんに御参加いただいております。

代理出席ですが、行政の側で、黒川さんに代わりまして佐々木さん、照井さんに代わりまして獅山さんでございます。

また、角田さん、安井さんのお二人は御欠席ということです。

続きまして、資料の確認でございます。

資料1は、崎田さんの発表資料でございます。

資料2は、瀬田さんの発表資料でして、別添としまして「塩ビ工業・環境協会の “メールマガジン”投稿文」の1枚紙が添付されております。

資料3は、尾崎さんの発表資料でございます。

続きまして参考資料でございます。参考資料1は、メンバーの方のみですが、前回の議事録でございます。これは既に御確認いただいておりまして、環境省のホームページにも掲載しているものでございます。

参考資料2は、「化学物質と環境円卓会議」のリーフレットの最新版でございます。

参考資料3は、上田さん資料となっております。「化学物質ファクトシート」の2005年度版でして、これは11月9日に公表したものでございます。化管法(注、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)の対象物質について専門的情報を一般の方にも分かりやすくまとめたものでございます。今回は新たに50物質を追加しまして、また、既存のものも更新を含めて全体で159物質を対象にしております。これは希望者の方には無料で配布しておりますし、環境省のホームページ上でも検索機能付きで公開しているところでございます。今後とも順次物質の追加を行っていく予定でございます。

瀬田さん資料1と瀬田さん2は、パンフレットですが、こちらも瀬田さんからの配布資料でございます。こちらはメンバーの方だけの配布となっておりますが、予備が会場入り口に置いておりますので、傍聴者の方で御希望の方はお持ち帰りいただければと思います。

原科さんの資料は、朝日新聞の記事でございます。

また、本日、メンバーの方に、崎田さんからの追加資料ということで、「エコギャラリー新宿」のパンフレット等が配布されております。

最後でございますが、本日の円卓会議の御感想についてのアンケートを用意しておりますので、傍聴者の方につきましては、記載していただいて、終了後に御提出いただければと思います。以上です。

(原科) どうもありがとうございました。

2.議事

(原科) それでは、早速、議事に入りましょう。

今回の議題は「地域連携に基づく環境教育の推進」ということですが、地域の中で環境教育をどのように進めていけばよいのかという観点から議論したいと思います。

3人のゲストスピーカーの方からお話しいただきまして、それぞれのお話の後、若干簡単な質疑応答をいたします。その後、休憩をはさみまして、メンバーの間で意見交換をしたいと考えております。

では、はじめに、ジャーナリストで環境カウンセラーの崎田さんにお願いいたします。よろしくお願いします。

(崎田)

皆さん、こんにちは。今日はお話をさせていただく機会をいただきまして、どうもありがとうございます。

今日、私は、「地域連携に基づく環境教育の推進」ということで、生活者を中心とした地域社会の中で、様々な主体の方と連携し、どのような環境保全活動あるいはそれを伝え合うような動きが起こっているか、ということについて情報提供させていただきたいと思っています。その中で、化学物質という問題に関して、どういう視点でとらえようとしているかをお伝えしたいと思っております。

まず、私自身は普段、ジャーナリストとして取材・執筆あるいは講演活動などをしております。この環境分野に入りまして15年ぐらいになりますが、その中で、情報提供などとともに、私たち一人ひとりが暮らし、あるいは仕事の中での実践活動が大変重要だと感じ、それを広めるために、環境省に登録した環境カウンセラーとして環境学習や地域活動を広げる活動もしております。その様な活動の中で、「NPO法人新宿環境活動ネット」という輪を運営しております。このような地域の環境活動が今、全国各地に広がっており、そのような情報交流をきちんと推進する状況をつくって、地域の環境活動、そして環境まちづくりにつなぐような活動を応援しようと、「NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット」という全国ネットの活動もしております。このような活動全体の中で感じていることをお話しさせていただきますが、今日は、特に新宿でのお話を核にして話題提供させていただこうと思っております。

はじめに、今の状況の再確認をさせていただきます。まず、50年代、60年代、公害への対処として、多くの発生源の事業者の対応が重要ということで取り組んでまいりました。しかし、70年代、80年代、大勢の人が使い捨て型で大量のごみを出していく、あるいは車を使うことで排気ガスを出すという、「環境汚染の被害者であり、加害者」という新しい構図に直面しました。そのような中で、一人ひとりが広く地球環境を思い、足元から実践するということが大変重要で、特に90年代に入ってから、自らのライフスタイルや仕事の仕方を見直そうという動きが大変強く起こってきたと思います。

その中で、政策も大きく方向転換されたわけですが、93年の環境基本法、94年の環境基本計画の中の「循環・共生・参加・国際的取り組み」という視点は、規制的な取り組みだけではなく、様々な主体の「自主的な取り組み」を喚起することで、新しい環境を改善する社会をつくっていこう、というように大きく政策も転換してきたと思っております。

そのような中で、特に市民社会の中では、環境教育あるいは環境学習、環境活動、そのようなものが大変強く求められてきたわけです。ところで、その中で活動している者たちにとって一番大切にしてきたことは何だろう?と考えますと、つながって生きている、という気持ちをきちんと伝えていく、それが「気づき」にとって一番大事なんじゃないか、という視点で多くの方が活動してきたというふうに理解しております。大気・水・土、そのような多くの自然の循環の中で私たちはつながって生きている。あるいは人間は他の生物と共生して生きている。地球上の様々な資源を利用し、生きて、そして次の世代ともちゃんとつながっているということを感じ取ることで、みんなが楽しく生きていける社会をつないでいこう、ということが暗黙のうちにきちんと行動のベースになる。そのような思いがきちんと伝わることが大事だと考えております。そのような中で理解を深め、自分はどう行動したらよいか、問題解決能力を育み、それを実践行動へ移していく。このような流れを活動あるいはプログラムの中で押さえていくことが環境学習などで強く求められていると理解しております。

そして、特にそのようなつながりを、自らが暮らしや地域の中で責任を共有しながら取り組むといったパートナーシップ社会への動きが今強くなってきていると感じております。その担い手としては、市民や環境活動団体だけではなく、地域の事業者あるいは全国規模の企業の皆さん、行政機関、学校・教育機関、そして、そのような方たちの動きをつなぐ役割として地域の環境NPOなどの動きも大変強くなってきたと思っております。また、つなぎ手は環境NPOだけではなく、そのような気持ちを持って動く学校の先生、行政職員、企業の方など、いろいろな事例があります。このような皆さんの思いをつないでいくということが大変重要だと思っております。

具体的な事例をお話しした方が分かりやすいので、今日は新宿での事例をお話しさせていただきます。なぜ新宿を題材に発表させていただくかといいますと、私自身、結婚以来30年近く新宿に暮らし、子育てもしました。この地域の中で様々な環境活動、例えばごみに関心のある方、川の水がもっときれいになったらと思う方、あるいは自然を観察する方、それとも企業の方でISOに一生懸命取り組んでいる方、様々な方とお会いしましたが、せっかく同じ町で志を持って活動していても、ほとんどそれを共有できないような状況がありました。たまたま区が主催した環境活動の発表会という場がありましたので、立場や分野を越えて、顔の見える信頼を育む、そのようなネットワークが大事なんじゃないかと、呼びかけました。そうしましたら、短期間に約350人の方が登録してくださって、3カ月に1回程度、環境学習の情報交換会を実施するようになりました。最初は、みんなが情報をつないでいくと、一人ひとりが活力を持って環境活動ができるというような思いでいたのですが、途中から、これだけ大勢の人たちが出会ったのだから、何か具体的に貢献できることがあるのではないか、という話し合いが起こるようになりました。そこで、みんなから、次の世代にこのような思いを伝えることが重要だということで、「新宿の環境学習応援団」というような動きをつくろうということになりました。そこでは、「まちの先生登録資料集」をつくり、どの団体が、子供達のどういう学習支援、いわゆる体験学習や総合的な学習の時間の支援などができるか紹介する活動を始めました。ちなみに、現在、本資料は第6回目の改訂の最中でございます。

そのような活動の中で、情報はインターネットでもとれるが、そうではなく、もっと顔の見えるいろいろな動きを起こすことが地域では大事なのではないかということで、2001年から公立学校を会場に使わせていただき、「まちの先生見本市」という行事を実施するようになりました。これは言ってみれば、エコプロダクツ展の地域版を開催しているという感じですが、地域の事業者や団体の方たちが一緒になって、自分たちのできる応援を子供達に実際に体験してもらい、それを先生方にも見ていただきながら、その後、授業のプログラムづくりなどを共に考えることで、長期的な活動を支援していくような活動となっております。たまたま第6回目が2月3日だということで、このようなプログラムが出来上がっております。会場の外のところにも御用意しました。後ほど見ていただければと思います。

実はこの活動は、50~60の様々な団体・事業者の手弁当でやっております。このような立派なポスターができるのも、たまたまソニーミュージックコミュニケーションズという環境に関心のある企業が新宿にあり、デザイナーや印刷の方と一緒に参加してくださるからで、このように、様々な企業の方とも連携しながらやっております。

この行事で特に大事にしていることは、地域団体や事業者と学校の先進的な協働事例を発表することです。そして来場いただいた先生方や子供達ワークショップをに体験してもらうことで、あらたに先生と連携する場づくりをしていく。そして、環境学習のプログラム相談などを先生方とするような活動を起こしております。

地域の中でいろいろな動きが起こっているので、例をお示しします。例えば新宿には建設会社の熊谷組があります。その本社のお隣には小学校があります。熊谷組さんの担当者が、まちの清掃などの活動を一緒にしましょうということで、学校の先生と相談をして、会社の社員の方が生徒と一緒にまちの清掃を行うようになりました。そして、もっとできることはないかと考え、本社ビルの1階で育てていらっしゃるホタルを、ビルの中でも水の循環をきれいにすれば、ちゃんとカワニナが育って、ホタルが生きていけるんだよということを伝えようと子供達にきちんと見せるようになったそうです。七夕の頃になると、子供達が本社ビルの中に飛ぶホタルを観賞する、そのような動きも起こっております。

もちろんそれだけではなく、例えば「手話コーラス」を子どもたちに伝える損害保険ジャパン、エネルギーの大切さを伝える電気やガスの会社や、まちの商店街もあります。様々な交流が広がっております。実はこのような地域の環境活動をつなぐ部分をNPO法人にしました。また、新宿区では、これから分野が大変重要だということで、2004年に「新宿区立環境学習情報センター」を開設しました。開設にあたっては、あまり費用がないので、ハード整備はできないけれども、このような人材を生かした拠点として「環境まちづくり」を広げてほしいということで、指定管理者制度を導入することになりました。それにこのNPO法人で手を挙げて、プロポーザルでの選考を経て導入することになりました。現在、2008年までの指定管理者を担当させていただいております。そして今、NPOの仲間4人がセンター長や職員として入らせていただき、多くの方と一緒になって、市民参画型環境学習センター運営という形で運営を続けております。基本的には、単に学ぶということではなくて、暮らしや地域の環境改善にどう定着させるか、そこをキーワードにしてやっていきましょうということで、地域の住民や関心のある企業の方が一緒になってプログラムを運営するという形をとっております。

中央公園の中ですので、見に来ていただければありがたいと思っております。

これが現在の大きな運営ビジョンなのですが、情報交流、学びと活動、人づくりと、先ほどからお話ししている地域と学校の連携、これらを全体でつないで、地域全体の環境情報交流・活動拠点として「快適な新宿づくり」をめざして運営しております。

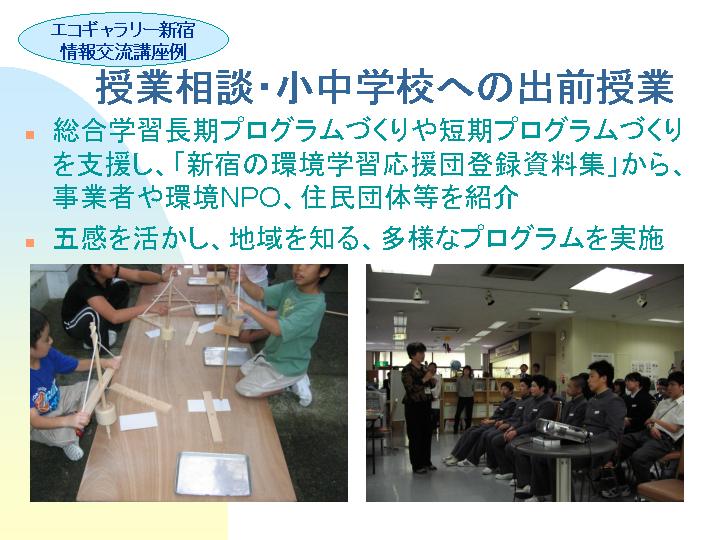

その中で、例えば授業相談・小中学校への出前授業などを実施しております。

エコビジネス、CSR セミナーということで、企業約400社の環境報告書をこちらに送っていただき、企業同士の学び合い、あるいは企業と市民の学び合いの場として、定期的な講座を開いております。

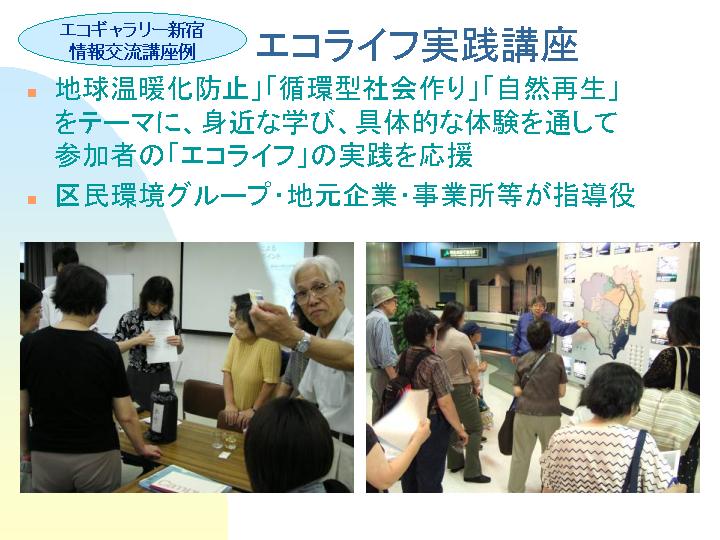

あるいはエコライフ実践講座ということで、地域のグループがいろいろなエネルギー施設や水循環の施設などを見学に行く。このような様々な活動を実施しております。

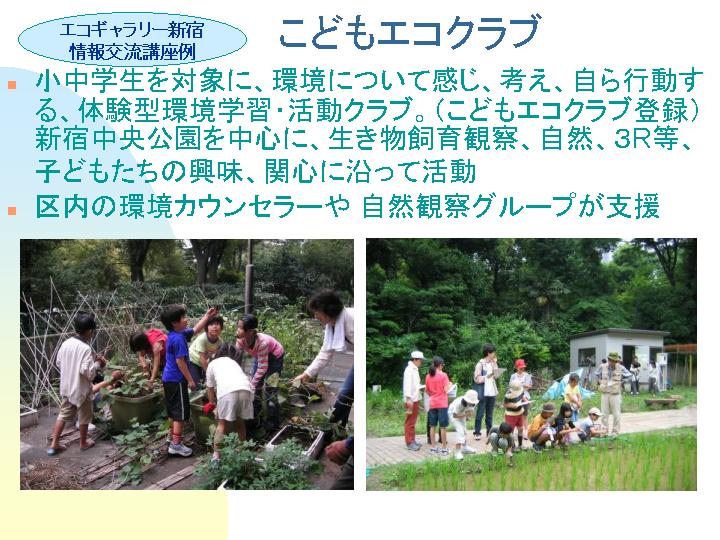

そして、こどもエコクラブも地域の中でも実施しております。これは後ほど環境省の方からどういうものかお話があると思います。

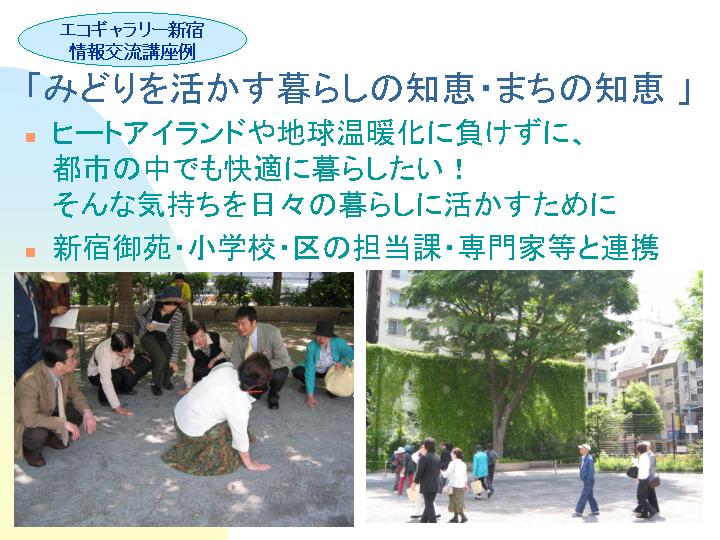

都会ですので、「みどりを活かす暮らしの知恵・まちの知恵」という、みどりを増やすヒートアイランド対策のプログラムなども実施しております。これは、新宿御苑の冷気を活かそうと開催された環境省の検討会に触発されて、地域で開催したものです。

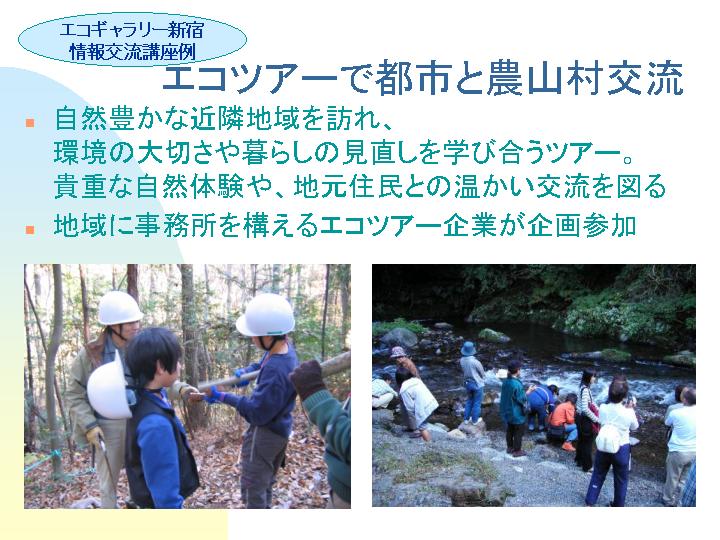

都会と農山村の交流も重視しており、自然の大切さ、それを大切にするライフスタイルの大切さなどがきちんと伝わるようにと心を込めております。

もう1つ、このような活動を広めるための人材を育てることが重要だと思っております。

特にエコリーダー講座として、毎年1回、10回連続の講座をおこなっておりますが、その中に必ず「くらしの中の化学物質」というテーマを入れております。主に化学物質アドバイザーの方に来ていただいて、講義をしていただいております。なぜ、このような講座を持つのかを次にご説明します。

これはある広告代理店のデータですが、私たち生活者の環境意識と行動の中で、環境問題に関してはみんなよく知っているけれども、それを克服するための様々な動き、例えば環境ラベル、環境報告書、環境家計簿、グリーンコンシューマー、3R(注、スリーアール。Reduce(廃棄物の発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再資源化)を指す)、このような言葉に対しての理解や認識に実は非常に差がある。このような課題の大変さだけではなく、どう解決するかということも知ることが大事だと思っております。

特に「化学物質汚染に関心がある人」というのは、30代女性で急激に増えますが、それは、家族の健康に強い関心を持つ世代だからであると思っております。

課題より対策に対して理解不足であるということが先ほどのデータからも出てきておりますので、センターでは「不安感」が増大することをなくしていくためにも、私たちの暮らしの中で化学物質とどう付き合って、自らの役割を感じていくかという理解を深めるということを大事にしております。

そのような意味で考えますと、私たちの暮らしの「もっと」、「もっときれいに」、「もっと便利に」、「もっと快適に」とか「もっとはやく」、このようなことを支えるために化学物質が役に立っていると感じております。

ただし、それを私たちもはき違えて、大量に使って、無制限にどこかに廃棄してしまったり、便利な反面、「有害性」があることをきちんと理解せずに、間違った使い方をした場合には、健康や生きものに影響する可能性「環境リスク」がある。このようなことをきちんと理解していくことが大事だと感じております。

このようなところで一番大事なのは、消費者としての選択、使用、廃棄、この3つに関しての視点をちゃんと伝えるということだと考えております。特に用途を考えて、選んで買う。適切な量を使う。きちんと処分する。このようなことがきちんと伝わっていく、そのようなつなぎ手になるということも大変重要だと感じております。

先ほど人材育成の講座について説明しましたが、それだけではなく、「環境報告書」を読む会の中で、例えば食の安心を願う小売店やCO2・排出ガスを削減しようとする運輸会社やエネルギー事業者、このような人たちと交流する。あるいは学びと活動の中で、社会的な課題をお話していただく。そのような様々な活動を総合的にやっていくことでコミュニケーションの場を確保していく。そして、様々な理解を深めていくことが大事だという認識でプログラムを進めております。

その中で、企業と生活者の信頼の好循環をつくっていくということが大変重要だと思っております。分かりやすい「情報」、そして暮らしと化学物質を理解する環境学習、メーカーと消費者あるいは工場と地域住民をつなぐ相互コミュニケーション、これらを支えていく、そのための場づくりが必要だと思っております。この中で信頼と理解がきちんと進み、例えばグリーン購入が進み、そしてきちんとした取り組みをすすめている企業などへのSRI(注、Socially Responsible Investment;社会的責任投資)投資なども進むというような「環境と経済が好循環する」ような社会をつくっていく。このような方向性をきちんと見据えるというのがこの分野でも大事だと思っております。

そのような意味で、今後、分かりやすい情報、化学物質に対してのきちんとした公開情報あるいは製品情報、企業情報、そのようなものが整備されていくことが大事だと思っております。

それらが整備された時のつなぎ手として、企業と生活者の信頼をつなぐNPOなども地域の中で一緒に活動しながら、環境教育の場づくりをし、そして、地域社会の中でそのような暮らしを具体化していく、そのような方向性が大変重要だと思っております。

最後に、活動は違いますが、全国各地で様々な個性あふれる環境のまちをつくる動きが進んでおります。たまたま新宿の事例をお話しましたが、もう1つのNPOでは毎年「市民がつくる環境のまち」元気大賞という表彰制度を実施しながら、全国各地の情報を収集し、発信する活動をしております。

このような活動の中で、全国の元気な地域活動の特徴として、次の世代に伝える視点というのは欠かせない要素だということを最近強く感じております。特に元気な活動には、この7つのポイントがあると思っており、ここに示しました。

各主体が自主的に参加、参画している。

2番目は、地域の独自の課題をきちんと考え、地域資源を活用しながら独自の活動を広げている。

3番目、市民だけではなく、連携・協働、様々な方と知恵を共有するという動きを広げている。

4番目に、伝える視点をきちんと持ち、次の世代への環境教育・環境学習を起こしている。必ずこのような動きをしていらっしゃると感じております。

5番目、入り口は、例えばごみ問題や水の問題など、様々ですが、それを継続する中で、それを活用してエネルギーに使おう、自然環境を豊かにしようなど、いろいろな広がりを持っているというように感じます。

6番目ですが、まちおこしなど、まちづくりに広がっている。そのような傾向が最近明確にあると感じております。

中には、助成金だけでは続かない。もっとコミュニティービジネスとしてきちんとそのような輪をつないでいこうという動きも出てきていると感じております。

何といっても、そのような中で、つなぎ手になるような人材・NPOの育成・活用が鍵と考えております。

「人づくり・地域づくり」から持続可能な国づくり、このようなものが進んでいくと感じております。それを実現するためにも、地域住民・NPO・事業者・行政・学校、様々な人たちの連携の輪を広げていく。そして、その中にきちんと化学物質の情報を入れ込んでいく。そのようなことがこれからの化学物質対策の定着に大変重要だと思っております。

最初の話題提供をさせていただきました。どうもありがとうございます。

(原科) 大変興味深い発表をありがとうございました。

今、随分具体的な活動を御紹介いただいたので、よくお分かりいただけたと思います。最初のところで、これから自主的な取り組みが大変重要だとおっしゃって、2つ目のスライドで「『規制』から『自主的な取り組み』の喚起へ」、これはおっしゃるとおりなのですが、ただ、少し表現を注意しないと危ないと思ったのは、「規制」は大事です。規制をして、それに加えて「自主的な取り組み」の喚起ということだと思います。

特に、問題解決能力が十分でないようだ、これを高めていかなければいけないとおっしゃったことが大変重要なことだと思いました。

それでは、今のお話に対しまして、メンバーの方から質問等がございましたらお願いいたします。

(有田) とてもすばらしい活動だと思ってお伺いしていたのですが、9ページの「化学物質汚染に関心がある人」の構成内訳、単位が入っていませんが、単位は何ですか。

(崎田) これはパーセンテージです。

(有田) nと言いますか有効回答人数は、全部で何人ですか。

(崎田) これは8ページの調査会社のデータなのですが、たしか関東圏3,000人位を対象にしているデータだったと思います。

(有田) そんなに多くの人数ではないのですが、私が割と最近、調査した際には、ちょうど子育て世代にダイオキシンの問題などが情報として入ってきた50代の人は、関心を持ったままでした。30代の方の、環境ホルモンやダイオキシンについての関心が高いというのは、子供を育てる時に関心が高くなるのだろうと思ってお話を聞いていました。

もう1つは、13ページの「企業と生活者の信頼の好循環に向けて」で、「グリーン購入が進み、地域や金融市場(SRI投資)」と書かれているのですが、これは情報が出てこないと、評価も進まないし、いい形では金融市場でも動かないと思います。その状況についてはどのようにお考えですか。

(崎田) 後の方の話から先にお話をさせていただきます。金融投資などが進むための基本としてやはり情報が必要だろうと思いまして、特に化学物質分野で分かりやすい情報とは何だろう?と考えましたのが、その次のページになります。消費者として消費選択、グリーン購入として大事なのは、今検討が進んでいるGHS(注、Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals;化学品の分類および表示に関する世界調和システムのラベル)、商品のテスト情報などだと思うのですが、投資などになると、もう少し環境を評価するような報告制度、あるいは「会社四季報」と同じような形で「環境四季報」のような分かりやすいものを創設していただければと思っております。その上で、SRI投資を進めていくなどの動きが必要だろうと思っております。

その前の、化学物質汚染に関心のある年代については30代ぐらいで子育てが始まる頃になると、それまでたばこを吸っていたような女性が突然、自分の健康など、様々なことを気にし始める。その世代の人にまずきちんとした情報を提供することが非常に大事だと思っております。そのような気持ちは継続しますので、その世代への情報提供は特に大切だと思っております。

(原科) 後藤さん、どうぞ。

(後藤) 質問ではないのですが、有田さんからSRIの話が少し出たので、補足します。私は、「社会的責任投資フォーラム」というNPO法人の代表理事もやっています。これは、まさにSRIなのですが、先月、同じくアジア全体でSRIをやっているASrIA(注、Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia;アジア太平洋地域で企業の社会責任と持続可能な投資活動の振興に専念する非営利の会員制組織)が、アメリカのケミカルドクターを連れて来て、2時間ぐらい話をしました。彼は、ウォルマートとか、アメリカの年金基金のカルパーズなどのアドバイザーをしているのですが、アメリカでSRIをやるには、環境報告書も参考にはするが、ケミカルをもっと徹底的に追求するということで、アジアにおけるケミカルの状況がどうなっているか知りたいということでした。この会見の中で、米国では、環境報告書で書かれているような全般的な情報も参考にはするのですが、特に食品関係では、ケミカルについて徹底的に突っ込んで、追求するということを言っていました。これだけ補足させていただきます。

(原科) ケミカルを徹底的に追求するというのは、中身はどういうことですか。

(後藤) 商品の中に含まれるケミカルの管理状況などを調べて、危険なものは入っていないことを確認したい。カルパーズは、SRI、年金基金ですから、投資に当たって、有害物質等について関心が高いということなのだろうと思います。

(原科) さらに御質問ございますでしょうか。甲賀さん、どうぞ。

(甲賀) 今の崎田さんのお話の中で最後の方にあった、13ページの「環境と経済の好循環する活力あるパートナーシップ社会へ」というところで「場づくり」という表現を使われました。非常にいい言葉だと思うのですが、私はそれをもう一歩進めて「風土づくり」という言葉を使いたいと思っています。そのような考え方からいきますと、8ページの「データから読む『生活者の環境意識と行動』」というところで、「意味を知っている環境用語は?」というのがありますね。この中で、例えば「3R」というのは非常に低い位置づけになっています。しかし、家庭ベースで言えば「3R」の言葉を百知るよりも、分別回収をやることでも十分、7割か6割かの達成はあるのではないかと思います。こう考えると、電通さんの質問事項が少し難しい「3R」という言葉を使っているからこのような結果ですが、現実の市民生活の中では、分別回収ということで3Rの中のリサイクルの一部を担っている意識があって、必ずしもこれが低いからといって、あまり卑下する必要はないのではないかという気がします。

(崎田) 温かいお言葉、ありがとうございます。実は、環境教育などの現場では、知識に偏ることなく、行動や体験的なものからの気づきというものを重視しております。ただ、このデータが、私が伝えたい気持ちを表すのに一番近かったので、これを使わせていただきました。関心が高まっていますが、それに対し、どういうふうに解決しようとしていくのか、市民の役割への期待、他の立場の方がどのように取り組んでいるか、といったことへの理解が少し遅れているのではないか、その差をお伝えしたかったということです。現実には市民社会も分別回収、資源回収あるいは消費生活からの行動ということを大変重視しており、レジ袋を減らしながら楽しい社会をつくるなど、いろいろ呼びかけがあります。そのような中で様々な取り組みが進むことが大事だと思っております。

あと1点。環境学習センターでの化学物質に対する視点の方向性という話をしました。化学物質の問題で地域性を考えると、新宿は、染め物文化の地域で、印刷工場も多い、クリーニング屋さんも密集している地域がある。ということで、VOC(注、Volatile Organic Compounds;揮発性有機化合物)対策がこれからしばらく重要なのではないかと考えております。特に東京都の化学物質対策の分野も今、VOC対策に的を絞っていらっしゃいますので、このような地域の中でもきちんと具体的な方向性を持ちながら、コミュニケーションの場づくりをしていけたらいいなと思っております。そして、そのようなものへの解決に向けた風土づくりをしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

(原科) どうもありがとうございました。

それでは、次に日本化学工業協会広報委員会顧問の瀬田さんにお願いいたします。

(瀬田)

瀬田でございます。

産業界から話題提供をいたします。

イントロダクションとして2つの話をしたいと思います。1つは、私の個人的な経験ですが、2002年10月6日に、安井先生とご一緒して、盛岡市の中学校の学校祭「環境シンポジウム」に出席してきました。お手元の資料を御覧下さい。資料が2つございまして、1つは別添として皆さんのお手元にお配りしております。もう1つは、安井先生がこのシンポジウムの帰りに書かれて、

ホームページ(安井先生のホームページへ)に出されたもので、より臨場感があるかもしれません。安井先生の資料につきましては、会場入り口にコピーをおいてございますので、ご興味のおありの方はお持ち帰り下さい。

ここで申し上げたいことは、中学生というのはもう立派な社会人である。「関心」から「知識」「考える」という段階にあり、適切な「場」と「指導」があれば、「共に考える」ということができる、そのような世代であることを痛感したわけであります。

2つ目は、「環境コミュニケーション~環境教育」という言葉が書いてありますが、環境教育に対する理解です。もともと環境教育というのは、コミュニケーションと連続したものだと私は思っておりますが、中身を考えてみますと、生産者と消費者、行政、地域住民を含む一般市民、次代を担う若い人々を含めて、全ての関係者、すなわちステークホルダーが情報を共有して「共に“環境"を考える」機会であると理解しております。その基盤が教育であり、それが発展すればコミュニケーションだと思います。

②のところに書いてございますが、「共に考える」素地を作るというのが「教育」であり、素地のできた人に「共に考える」材料を提供し、共に考えるのが「コミュニケーション」であると考えられます。多くの場合、この中間のどこかにあると考えられます。このようなことを前提にしてお話を進めていきたいと思います。

企業と「環境コミニュケーション~環境教育」ということでありますが、製造業というのは、本来、地域密着型でございます。私はこの機会に各社のCSIレポートを読んだり、あるいはいくつかの会社を訪問していろいろお話を聞いたりしてみました。その結果、企業の創業者は、創業地の人々と理想を共有した人であるということを痛切に感じました。そのような精神が連綿と繋がっている、そして企業と地元双方に相互のつながりというものを強化したい、という思いが、存在してきたと思います。

従業員も地域住民の一人でありますから、子供を地元の学校に通わせていますし、日常生活でも様々なつながりがある。したがって、学社協力(注、学校と地元の会社という意味。九州の方で使われている)の素地というものは、ごく自然な形で地方には存在していたと私は思います。

一方において、化学産業は "ものづくり" でございます。ものづくり産業に従事する者に「誇り」と「志」というものがある。「化学技術」の本質というのは、元々、「有用目的物を高精度、高収率・低コスト、そして合理的で単純、美しい形で作る」ということにあると私は思います。そうしますと、省エネ・省資源、省力、EHS(注、Environmental Health & Safety;環境・健康・安全)の確保等は、本来その中に内蔵されるものである。しかしながら、一時期の不幸な過去に対する強い反省意識も事実であります。そのようなことから、実際の化学産業の活動では、「環境配慮技術、環境管理技術、環境コミュニケーション」は1セットになって進められている。企業活動はその上に成り立っていると言えると思います。

この表は、左側に企画段階、研究段階、事業化段階、右上の方は化学産業の環境対応で、今申し上げた環境配慮技術、環境保全管理技術、コミュニケーションと並べてみました。今、産業界が行っていることを思いつくままに打ち込んでみますと、この事業化段階の中に非常にたくさんの環境配慮技術が既に企業活動の基本として組み込まれていることがお分かりいただけると思います。勿論これらが全てではありません。また、環境保全管理の中にも事実上はっきりとこのような技術が織り込まれています。

これに加えまして、教育環境というものが1998年以降変化してまいりました。その前は、地域密着という立場がありましたし、また、隔週週休2日制になって、子供達が遊んでしまうのではないかという懸念、あるいは何かをやらせたいという親御さんの意思などがありました。さらにメセナ、フィランソロフィの時代でもあったわけです。

98年には、これに「ゆとり教育」が入ってきて、そして「総合的学習の時間」が加わりました。この段階で、学校の先生方のニーズあるいは地域の教育委員会側のニーズが出てきて、これが全体の流れに合流したわけです。

これらに対して、地元企業の従業員たちの中には「自分たちにできることが「教育」の場で求められるのであれば、ぜひ協力したい」という極めて素朴な思いがございました。私自身も地方に勤務したことがありますが、このような心は企業人なら誰でも自然に、持っているものです。

子供達に伝えるとすれば、従業員が持っている「化学と生産の誇り」あるいは「企業人としての思い」そして「化学の知識」「生産や製品の知識」あるいは「環境認識」なので、これらについてはいつでも教えられるということで、かくして地方で、自然な形で学社協力というものが育ってきたのだと思います。

その協力のかたち。各社はそれぞれの思いをもって「環境教育」「地域協力」をスタートしました。

これも我々が新たに作った表です。この表は、縦軸に企業としての動き、工業会としての動き、産官学民教の協力、横にはコミュニケーションないし教育を施していく対象層を書いております。社会人、従業員あるいは次世代の人々です。社会人にもいろいろありますし、従業員も単に国内の従業員だけではなくて、海外に進出した時には、海外で採用した人への教育というものがあります。このようなことで実際に産業界が行っていることを入れてみますと、全体の流れが御覧いただけると思いますが、今日はこの赤字で記したところを御説明したいと思います。

ほとんどの製造業は、さまざまな形で、地域との連携による「環境コミュニケーション~環境教育」を実施しております。その中のいくつかの例を御紹介したいと思います。

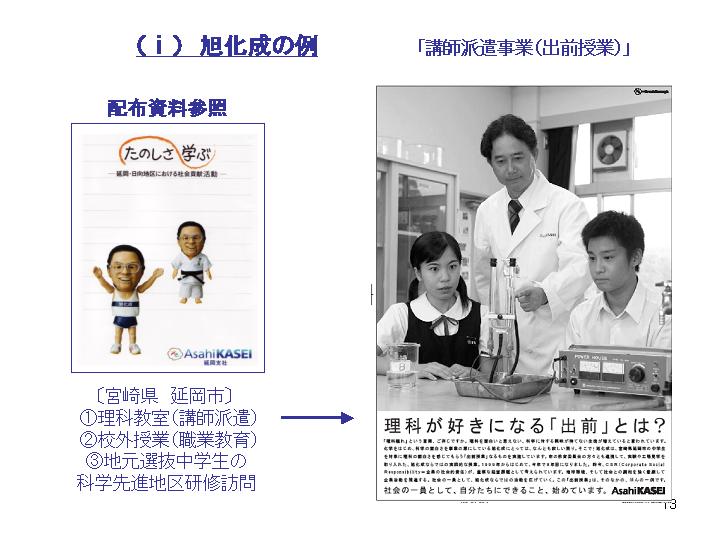

この表は、各社のCSR報告書から作成したものです。上の方には講師派遣 (出張授業) 、先ほどの崎田さんのお話では「出前授業」という言葉がありましたが、あるいは理科実験室、ウェブ、工場見学、展示館 (ミュージアム) 、インターンシップあるいは海外支援ということで研修生の受け入れなど、このように並べてみますと、非常にたくさんの活動を企業が実施していることが分かります。特に講師派遣、理科実験室は大変多くの会社がやっております。この中から、旭化成、花王、クラレの例をお話ししたいと思います。

最初に旭化成の例ですが、委員の方にはお手元に資料「学ぶ楽しさ」を配布しております。これは会場の入口にも積んでありますので、ぜひ、傍聴の方々にもお持ち帰りいただきたいと思います。この冊子は最近1カ月以内にできたものですが、中身は、旭化成が協力して、宮崎県北部の市町村が行っている事例を記載しています。

1つは理科教室、これは先ほどの出前教室です。スライドの右の方は、今年の10月か11月頃日本経済新聞に出た写真です。

2つ目は校外授業、これは職業教育ということなのですが、地元の職業人、職業に就いている人たちが自分たちの思い、あるいは何をやっているかなどを子供達、といっても高校生に説明するような場であります。

3つ目は、中学生を選抜して、科学の先進地区に連れて行き、見学をさせ、議論してもらうという活動です。帰ってきてレポートを出させますと、皆さん、本当にびっくりするようなレポートが出てまいります。ここまで理解したかということまで出て参ります。

実は、こういった動きは、1990年から自主的に「出前授業」として行っていましたが、2001年に、学校サイドから「総合的学習の時間」に何をどうしたらいいのだろうか、あるいは「理科離れ」とか「子供達に理科教育を施していくにはどうしたらいいのか、本当に難しい」、そういった危機意識があり、相談がありました。さらに地域の教育長からは「地域ぐるみ」の学習支援の要請がありました。そこで「ものづくり、理科」に絞っていろいろ企画をして、ここで教育委員会及び地元の代表企業としての旭化成が中心になって、新たな体制で再スタートしそれが今の姿であります。最近では地元の企業全体に広がってまいりまして、今は旭化成単独ではなく、“地元企業群" が中心になって進めているというのが現状であります。それがお手元の資料であります。

次はクラレさんの例です。創業以来の工場地域での地域密着・地域貢献の歴史。これは倉敷とか西条とか、そういったところで非常に密着して動いている。ここでは理科実験室が1992年からスタートしております。対象は小学校の中高学年ですが、従業員のボランティアでやっております。

その次は花王さんの例でありますが、花王さんは最近、亀戸に非常に立派な企業ミュージアムを発足されました。そこを見学しますと、本当に世の中の流れがよく分ります。花王さんでも工場見学とか少年少女理科実験室などをしておられます。この場合、各社は、「継続できる形」ということを非常に意識しています。ちなみに、スライド15のクラレさんの一番下のところに書いてございますが、クラレさんにおいても、「継続できる形でやれることをやる」というようなことを大事にして企画しておられます。

この表は、花王さんが「次世代育成」をテーマにして、社会貢献活動を展開している表です。理科実験室というのは、全体の中でこのような位置づけにあることことを示しております。こういった流れは、花王さんだけではなく、他の会社でも同様で、全体像があって、その中の1つとして動いているということです。

こうした地域貢献の要件を考えてみますと、大切なのは「継続」ということです。1回、2回は誰でもやるのですが、継続は難しい。継続の実績があって、初めて人は耳と心を傾ける。「継続」はそのまま企業の理念と意思を表すことになります。結果を出している企業というのはみな、企画段階から、明確な理念と「継続できる形」というものを最初から入れ込んでおられるという感じがいたします。

このようなことと並行して、工業会でもいろいろな活動をしておりまして、今日は2つ御紹介したいと思います。1つは日化協(日本化学工業協会)、もう1つはプラスチック処理促進協会の活動であります。

日化協におきましては、「夢・化学-21」キャンペーン(第18回会合豊田さん資料)というのを1993年から行っております。ここでは3つの柱がありまして、理科教育、実験体験、それから国内、国際コンテストへの参加、全国高校化学グランプリあるいは国際化学オリンピック(第18回会合豊田さん資料)への参加、3番目は、教材を作成し提供する。この3つを柱に1993年から活動しております。

さらに、中学校・高等学校の教員を対象とするセミナー、それから国際貢献ということを活動として進めております。

この非常に細かい表は、プラスチック処理促進協会が行っている出前授業であります。御覧いただきますように、各社が集まって、非常に活発に行っている様子が分かります。これが1年の上期です。

これが下期であります。この2つを合わせて1年間ということになるわけです。

もう1つは、世界への発信、国際貢献ということですが、グローバル化の時代に、企業や工業会が目指しているのは、先ほどの日化協の例にもありましたように、国際貢献であります。従業員の教育が基礎の基礎でありまして、しっかりした従業員教育があって初めて世界に発信し、貢献することができる。そのようなことをベースにして、日化協は今迄も続けてきたし、今後とも継続していこうとしているのが、国際貢献としてのキャパシティ・ビルディングで、これは海外から高い評価をいただいております。

キャパシティ・ビルディングは非常に分かりにくい言葉でありますが、中身は、日本の環境改善努力と実績を、苦い経験を含めて、発展途上国に伝える。これを伝えても、受ける側が受ける能力がなければだめなわけで、発展途上国の受け取る能力、すなわち対処能力を向上することを支援する。これは国連のAgenda21の項目でもあります。産業界は、JETRO(注、Japan External Trade Organization;独立行政法人日本貿易振興機構)などと協力してこれを実施しています。

日化協の現在の活動は、具体的には「GHS」と「レスポンシブルケア」を中心にして進めています。

あらためて、化学産業は何のために「環境コミュニケーション~環境教育」をするか考えてみますと、1つは、地域社会の一因として、単純に地元の教育に貢献すること。

2つ目、現代社会は “不確実性との共生”の世界である。そのような不確実性というものを受け入れる、そして共に考えるということを具体的に進めること。近年それが受け入れられつつあると私は思います。

3番目は、ものづくり者の誇りを伝えたいこと。

4番目は、先ほど話が出ました、CSR、SRIの時代であります。より健全な企業活動を目指すこと。

5番目が、次世代の理科離れの防止に協力すること。

そして6番目が国際貢献。

以上6項目が、環境教育を何のためにやるかという、その理念であります。

これまでのお話したことをまとめてみますと、中学生はもう立派な社会人である。「関心」から「知識」「考える」段階に来て、適切な場と指導が極めて有効である。

製造業は歴史的に地元と密接な関係があって、各社それぞれに努力と実績がある。

企業、工業会共に国際貢献に取り組んでいる。

化学産業にとって「環境配慮技術、環境保全管理技術、環境コミュニケーション~教育」というのはセット理念である。

「総合的学習の時間」としての「講師派遣事業」、すなわち、出前授業ですが、これは学社協力の形で、実際に相当に効果が現れております。

教員への教育、これも評価されています。

企業、工業会とか、それぞれ企業人がボランティアで協力している。

環境教育等には「長続きする工夫」がビルトインされている。このようなことだろうと思います。

最後に、今後に向けて考えたいことでありますが、先ほどの崎田さんのお話も含めて、これだけ “環境意識"が国民的に盛り上がっていると思うのに、一方で無関心層が増えているという話を、以前後藤さんからお聞きしたことがございます。それはなぜだろうか。

2番目に、「環境コミュニケーション~環境教育」には、考え方・進め方の工夫・刷新、さらに情報のアップデートが必要です。これは、環境知識というものが発展途上ですから、常にこれをアップデートしないと、かえって有害なことになるということも考えられます。

以上、産業界からの働きかけということでお話をさせていただきました。ご静聴ありがとうございました。

(原科) どうもありがとうございました。それでは早速、御質問いただきたいと思います。有田さん、どうぞ。

(有田) 12ページのキャパシティ・ビルディングで「日化協の活動は、具体的には『GHS』と『レスポンシブルケア』」とお書きになっているのですが、GHSのことは分かるのですが、GHSのどういうことを具体的な活動とされているのか教えていただきたいと思います。

(瀬田) 活動の内容はお手元の日化協の資料をご覧いただきたいのですが、このような意識の普及と制度化を具体的に進めていくということです。

(有田) あまりそのような進めるという意識がないのかと理解していました。GHSを進める活動を積極的に取り組まれていると理解してよいということなのですね。

(瀬田) そうです。

(原科) JETROの環境社会配慮ガイドラインを策定するという研究会があります。私はそれを頼まれていまして、昨日の第3回の研究会で、ちょうどこの議論がありました。JETROとしても、各企業に、特に海外展開によってCSR(注、Corporate Social Responsibility;企業の社会的責任)という概念をしっかり適用してもらいたいと考えています。CSRというのがJETROに合うかどうか分かりませんが、ソーシャルという意味では大変重要な課題です。今のお話について、私はかなり同感するものでありましたので、少し補足しておきます。

ほかにございますでしょうか。中下さん、どうぞ。

(中下) スライドの5枚目のところに「不幸な過去に対する強い反省意識」という記載があります。今までの環境教育のお話というのは、化学の面白さが主で、それもとても大事なことだと思うのですが、一方で、このような不幸なことがあり、そういったリスクについて皆さんが気をつけてやっていかなければならないという部分も極めて重要なことではないかと思います。この点についての教育というのは、どのような形で行われているのでしょうか。

(瀬田) 私は環境教育の現場を直接見たわけではありませんが、一般に化学産業の技術者・研究者は、過去のそういったことに対する意識を非常に強く持っています。環境対応をきちんと教育の中に入れるというのは、はっきりと意識の中に入っているわけで、それが教育に反映するというのは、当然あることだと思います。

(中下) 過去のいろんな事件、不幸な出来事があったわけですが、最近、聞きますと、教科書の中からもそのような記述の割合が少しずつ少なくなってきている。そのようなことこそむしろ企業の側がいろんな機会に、このようなこともあったということを伝えていっていただき、その反省を常に再検証していくということが重要ではないかと思います。ぜひ前向きに、お話ししていただきたいと思います。

(瀬田) 分かりました。

(有田) それに関連して、私も同じ意見です。新しい視点を持つということは大事なことだと思うのですが、今のちょうど団塊世代の方たちというのは、過去の不幸な事件があったために、非常に環境のことを良くしようと努力されてきたと思います。その方たちが退職された後、若い方たちは、そのようなことを知らないので、今後どうなるのだろうかと少し心配です。そのようなことも企業内でも伝えていっていただきたい。

(瀬田) それは企業の中の活動としてしっかりやっています。問題は外であります。私はある大学で講義をしておりますが、3年前と今とで全く違います。例えばダイオキシンを知っている人は今ほとんどいない。昔はダイオキシンのことになると、すぐ反応しました。わずか3年の間にこんなに違います。語り継いでいくということは非常に大事なことだと思います。

(原科) ありがとうございます。小林さん、どうぞ。

(小林) 今の瀬田さんのお話は、非常に共感と意欲を感じました。ありがとうございました。私ももちろん過去のことなどを企業内で継続して教えていくことに同感ですし、自社もそのようにやっております。しかし、一方、私がここで一番気になるのは、最後に「今後に向けて考えたいこと」ということで、関心がむしろ薄れてきているという部分です。私もこれについては、強く実感しております。私が環境問題をやっていた時には、まさにダイオキシン問題だらけだったのですが、ほとんどこの話は聞かなくなった。そのような状況が心配されていることだと思うのですが、これをどのようにしていったらいいのか。今まで皆さんがやっていらっしゃる環境教育、いろいろなコミュニケーション、これはそこに関心がある方だけが集まっているように私には思えます。我々スーパー業界にお見えになる方、本当に関心がない方が非常に多い。そのような人に向けて、今後、どのようにしていったらいいのか、お考えがあればお聞かせ下さい。

(原科) 少し議論になりそうな感じがしますので、この段階では簡単にお答えください。

(瀬田) 今のお話、非常に重要なことです。ぜひこの場で議論したいと思います。

(原科) では、後で議論しましょう。それは本当に感じますね。

では、村田さん、どうぞ。

(村田) 質問です。10ページのスライド番号の20、日化協として全国中学校・高校教員を対象とするセミナーをやっていらっしゃるということですが、この場合の中学・高校の先生方というのは、理科系の先生に向けたセミナーでしょうか、それとも、もっと幅広い教員を対象としているのでしょうか。

(瀬田) 基本的には理科系の人が多いですね。

(原科) ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

最初の方で盛岡のこともお話しされたいとおっしゃったのですが、資料を拝見しまして、本当に盛岡の中学生は大変活発に議論していて、そのような面では希望を持てそうな感じがします。私もたまたま10月に岩手大学農学部で集中講義をしてきましたが、なかなか反応が良かったです。そのような若い世代もいます。また、東京と地方で違うのかもしれないという感じもいたしました。盛岡は自然環境が大変豊かなので、そのようなところにいるとまた違うのではないかという感じもします。これは後ほど議論いたしましょう。

では、北野先生。

(北野) いろいろよくやっていらっしゃることは分かりました。経営者の理解というものが必須だと思います。瀬田さんがおっしゃったように、当初は地域密着型で、経営者も意識に燃えている。だんだん年代が経つと、その地域とあまり関係のない方が経営者になってくる。現場の従業員というのは、瀬田さんのおっしゃるとおりだと思いますが、経営者の理解をどのように醸成していくか、その辺は日化協としては何かやられているのですか。

(瀬田) もちろん日化協は、そのような問題を非常に強く意識して議論しております。日化協は社長等、そのような立場の人の集まりです。この中でこの問題を常に取り上げているということですね。

(原科) これも後で議論しましょう。

それでは、時間があまりありませんので、次の話題提供をお願いしたいと思います。次は行政の側からということで、環境省の総合環境政策局環境教育推進室室長補佐の尾崎さんにお願いいたします。

(尾崎)

皆さん、こんにちは。環境省・環境教育推進室の尾崎と申します。

本日は、地域と連携しながら化学物質の問題について取り組んだ事例を中心に、当室で行っている環境教育施策をいくつか御紹介したいと思います。

話の概要ですが、まず簡単に環境教育・環境学習関連法令の推移を見ていきたいと思います。それから環境教育推進室の施策、こどもエコクラブと環境カウンセラーについて御紹介したいと思います。最後に、2005年から始まりました「国連持続可能な開発のための教育の10年」、これはESD(注、Education for Sustainable Development;持続可能な開発のための教育)、あるいは、「教育の10年」等と呼ばれておりますが、この環境省での取り組みを御紹介したいと思います。

それでは、環境教育・環境学習関連の法令等についてその推移を御説明します。

日本の環境教育は、1960年代の公害教育と自然保護教育に端を発していると言われています。1993年、環境行政の基本法である「環境基本法」が制定され、初めて環境教育・環境学習の推進が盛り込まれました。

その後、1999年、中央環境審議会から「これからの環境教育・環境学習-持続可能な社会を目指して-」の答申がなされました。この答申では、環境教育の具体的な推進方策が示されたほかに、今後の実効ある取り組みについての課題が示されました。

2003年には、議員立法によりまして、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が制定され、また、その翌年に、この法律に基づく基本的な方針が閣議決定されまして、環境教育の実効性を上げるための法的整備が行われました。

その後、環境教育というものが持続可能性の教育というものにシフトしつつある世界的な流れの中で、本年3月、関係省庁連絡会議におきまして、「我が国における『国連持続可能な開発のための教育の10年』実施計画」を策定いたしました。現在、環境省では、このような法令や経緯等を踏まえ、環境教育の推進に取り組んでいます。

まず、こどもエコクラブ事業ですが、こちらは平成7年度から行っている環境教育の中心施策であります。主に小中学生を対象に、子供達が地域の中で楽しみながら自主的に環境保全活動・環境学習に取り組むことを支援する事業です。

クラブは、2人以上の子供と1人以上の大人のサポーターで構成され、現在、全国に約4,500クラブ、約13万人のメンバーが登録されています。サポーターには、地域で積極的に環境保全活動に取り組んでいる方や学校の先生などが就任しています。

メンバーには最初にスターターキットと呼ばれる、活動の手がかりとなるようなものを配付しまして、その後は定期的にニュースレター等を配付しています。

企業等からの協力も多数いただいています。

また、活動の成果を持ち寄る全国フェスティバルというものを年に1回開催しており、そこでは全国各地の活動の紹介やメンバー間の交流等を行っています。

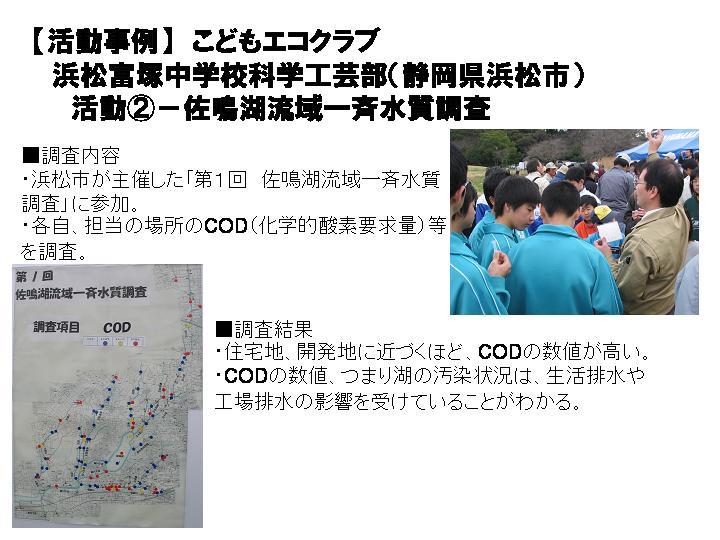

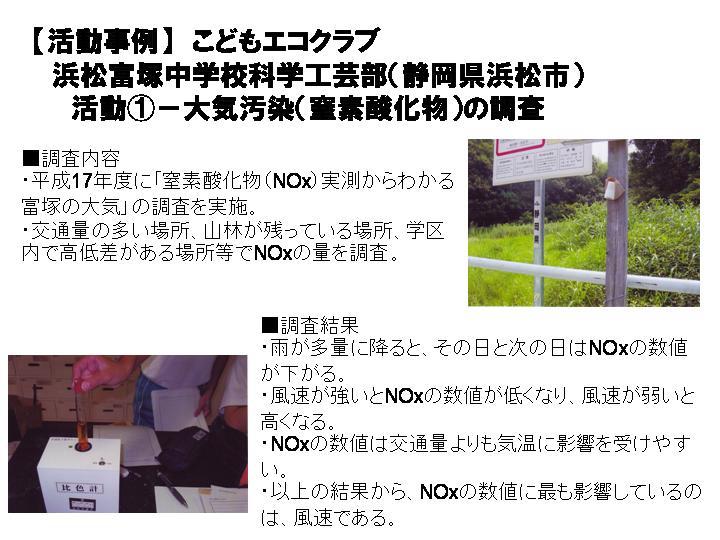

それでは、こどもエコクラブでの活動事例を見ていきたいと思います。こちらは、平成17年度に行われました静岡県の浜松富塚中学校科学工芸部の活動です。部活顧問である理科の先生がクラブのサポーターをしています。

1つ目は、大気汚染の原因物質の1つであり、また酸性雨の原因ともなる窒素酸化物(NOx)の調査です。このクラブでは、3年生になると、これまでの活動の集大成として自由研究を行うこととしています。平成17年度は「NOx実測から分かる富塚の大気」というテーマで、様々な場所でNOxの計測を行いました。

いくつかの調査結果から分かったこととしまして、NOxの数値に最も影響を与えているのは、風の強弱だということでした。生徒たちは、風通しをよくしてNOxの滞留を防ぐまちづくりが必要であるという結論に至りました。

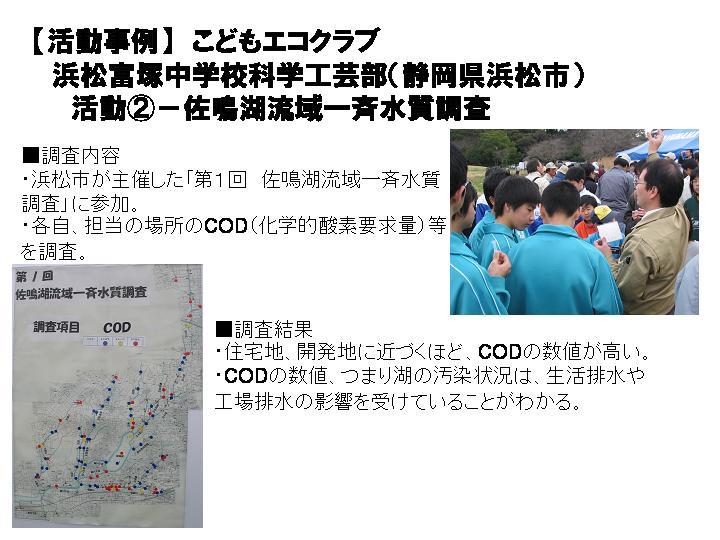

2つ目は、湖とその流域の水質調査です。浜松市には佐鳴湖という湖があります。この湖は極めて汚染度の高い湖として知られており、環境省が発表しました平成13年度の全国の湖沼の水質調査結果では、水の汚染度を示すCOD(注、Chemical Oxygen Demand;化学的酸素要求量)の年平均値が全国ワースト1位となっていました。そこで、生徒たちは、浜松市が主催した「第1回佐鳴湖流域一斉水質調査」に参加し、佐鳴湖流域の水質がどの程度悪化しているか実際に調べることにしたということです。

調査の結果、住宅地や開発地に近づくほどCODの数値が高い。つまり、湖の汚染状況は、生活排水や工場排水の影響を強く受けているということが分かりました。

生徒たちは、調査結果を提出するとともに、自分たちにできることは何か、また、地域の人たちと一緒に取り組める具体的な活動として何があるかを考え、自治体等が主催するクリーン活動に参加することを決めたそうです。

もう1つ別のエコクラブでの事例を紹介したいと思います。環境省では、化学物質の内分泌かく乱作用問題への対応方策としてExTEND2005を策定しております。このExTEND2005には、取り組みの柱として7つ提示しておりますが、その中に、実験によって検証することが困難な生態系への影響を調べるための野生生物の観察の推進や、正確な情報提供とリスクコミュニケーションの推進があります。化学物質の環境リスクは、人だけでなく、生態系への影響も含まれています。生態系への影響につきましては、地域住民にもしっかりと認識してもらう必要があり、その1つの方法として、子供達に身近な野生生物をじっくりと観察してもらい、専門家の助言を得ながら、生物多様性や生態系の異変を把握してもらう、身近な野生生物の観察事業がスタートしました。

この事業に取り組んだエコクラブに「水沢エコキッズ」というところがあります。こちらは奥州市のクラブです。

こちらのクラブの概要ですが、代表のサポーターを奥州市の職員が務めています。市がメンバーを募集しまして、市の予算措置を受けて活動しているという極めて珍しい形態をとっています。行政と地域が強く連携し、子供達の環境保全活動を支援するという点においては、非常に良い試みではないかと思っています。

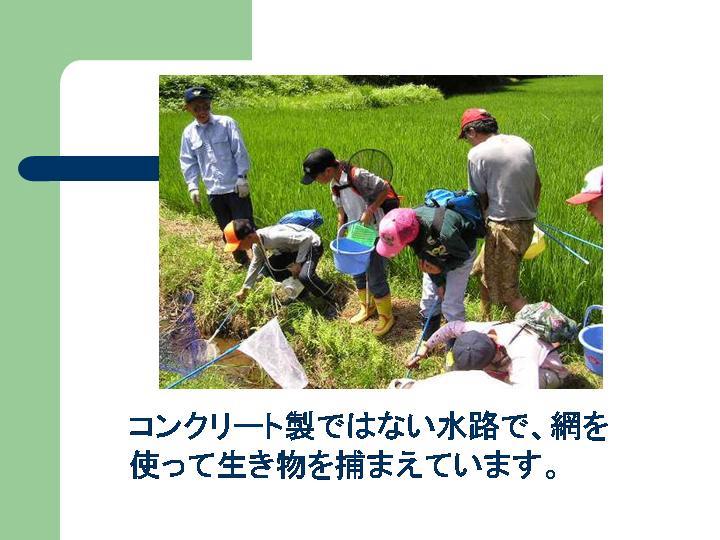

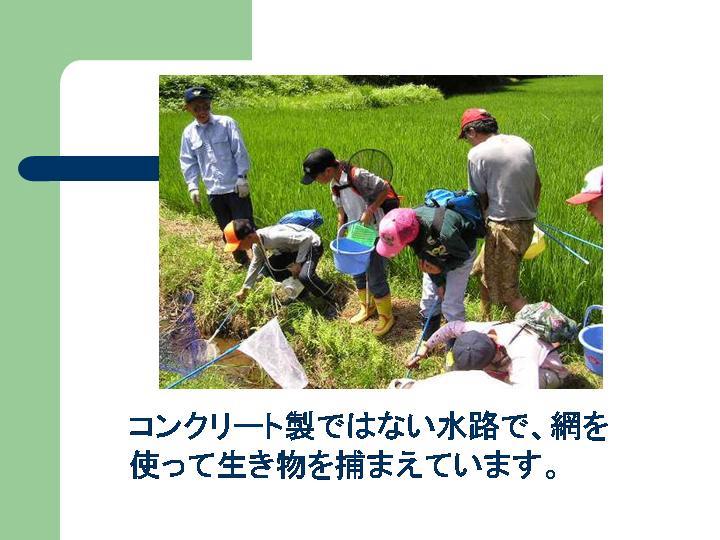

それでは、事業の中身、取り組みを見ていきたいと思います。こちらの写真は、圃場整備がされていない昔ながらの田んぼ、水路、ため池、小川などがある場所で、生物の採取や観察を行っている様子です。虫取り網や素手、さらにはスコップで泥をすくい上げまして、その中にいる生物を観察しています。

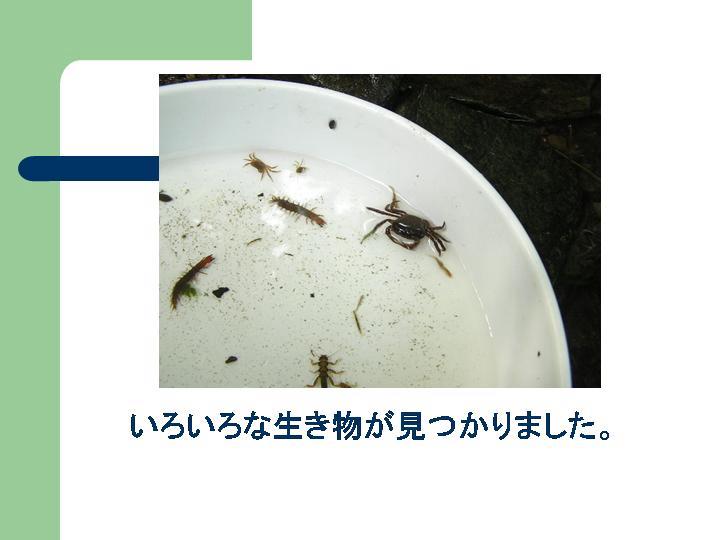

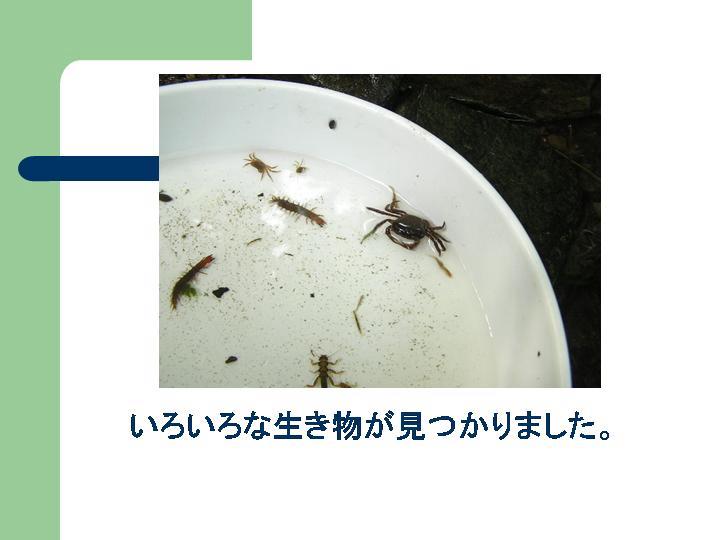

こちらが水路で捕まえた生き物です。マツカサガイが入っていますが、こちらは日本固有種で、濁りに弱く、河川改修等により近年大幅に減少していると言われています。

こちらは、先ほどよりも下流の地域で調査している様子です。水路のすぐ近くに民家が密集しており、生活排水等もあって、少し水が汚れているように感じられましたので、生物も濁った水で生活するものが採取されると予想されました。

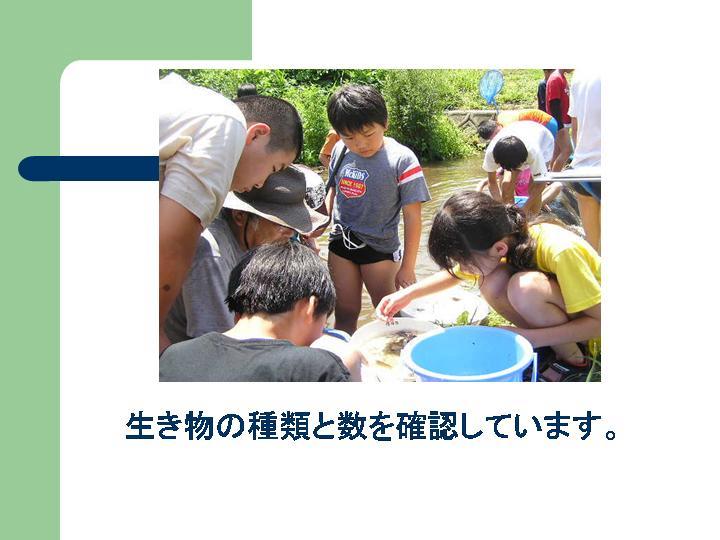

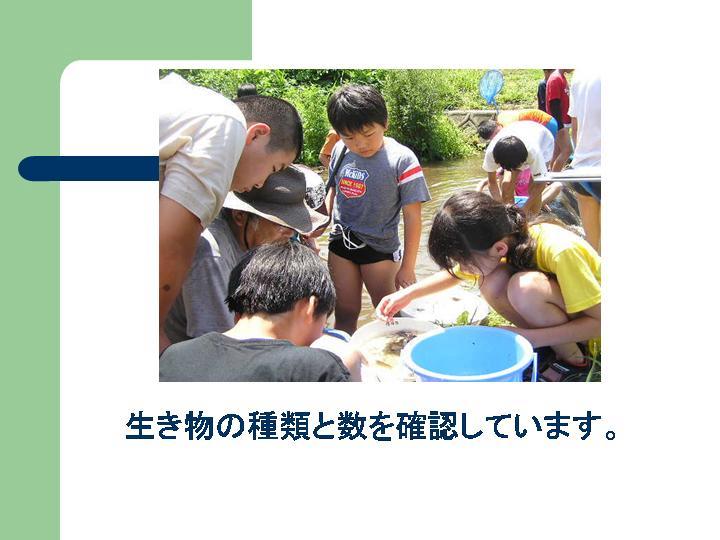

ただ、今回の調査では、下流域でもきれいな水にすむ生物が採取されておりまして、考察を行うのが少し難しいという結果が出てしまいました。また、注目すべきこととして、上流部よりも下流部の方が魚を中心に生物の多様性が見られるということが分かりました。

この水沢エコキッズですが、4年前から同時期に同じ場所で水生生物の調査を実施しているということです。子供達からは、川の水が上流と下流ではかなり違うことが分かった、そして、棲んでいる生き物も違うことが分かった、ある生き物が絶滅したら、人間にどんな影響が出るのか知りたいと思う等の感想が寄せられ、生態系に関する強い関心を示しているということが分かりました。

こちらの事業を単なる生物観察に終わらせないためにも、適宜、専門家の先生方の助言を得ながら、同じ時期、同じ場所での活動を今後も継続し、生態系に変化がないか見守ること、さらに、何らかの変化が見られた場合には、随時、専門家の意見を求めることが重要だと思われます。

次に、環境カウンセラー活用推進事業について御紹介したいと思います。

環境カウンセラーは、環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、適切な助言等を行うことができる人材として、環境大臣が認定した環境各分野の専門家の方々です。

平成8年から登録を行っており、現在、全国に3,856人の方がおります。

環境省では、環境カウンセラーを広く国民の方々に活用していただくために、ウェブ上にカウンセラーの方々を登録し、専門分野や地域等の項目で検索することを可能にしています。また、そのウェブには各カウンセラーの活動状況や各地域のカウンセラーが集まって設立された環境カウンセラー協会の情報についても掲載しています。

環境カウンセラーの活動としましては、個人としての取り組みと団体としての取り組みの大きく2つに分けられます。

まず個人での取り組みですが、例えば化学物質を専門分野として登録されている環境カウンセラーは全国に854人おり、また、その中には化学物質アドバイザーに認定されて御活躍されている方もおります。その方々の活動としましては、例えば工場及び工場の近隣住民からの要望を受け、その工場が取り扱っている物質に関する勉強会を開催したりしています。住民の化学物質に対する知識不足が不要な軋轢を生んでいるケースはよくあるということなので、このような勉強会が開催されることで、工場と住民の間の軋轢が解消されることも多々あるという報告を受けております。

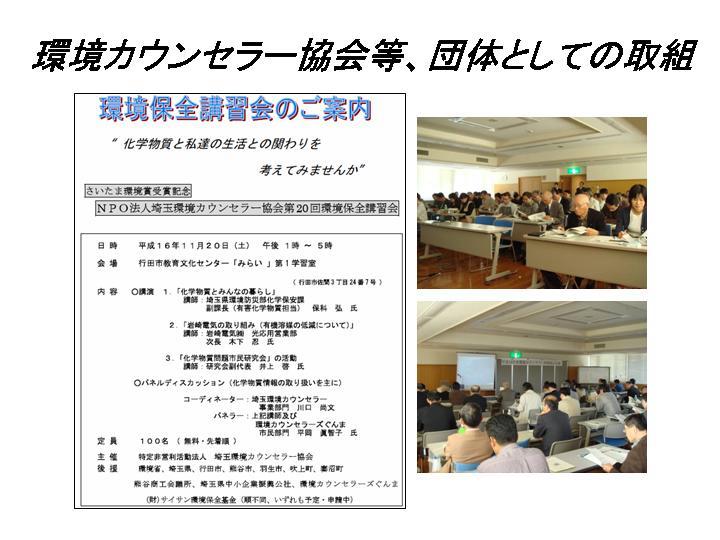

団体としての取り組みについて御紹介します。地域の環境カウンセラーの集まりである環境カウンセラー協会、協議会というものが全国に44あります。団体単位で地域の環境保全活動の推進に努めております。

こちらは、NPO法人埼玉環境カウンセラー協会が主催しました環境保全講習会の様子です。平成16年11月「化学物質と私達の生活との関わりを考えてみませんか」とのテーマで、市民向けの講習会が無料で開催されました。講習では、行政や企業の専門家を招いて講演を行ったり、講師と環境カウンセラーによるパネルディスカッションを行ったりしております。

最後に、持続可能な開発のための教育について簡単に御紹介したいと思います。

まず、ESDと呼ばれる持続可能な開発のための教育を考える際には、持続可能な開発の概念をしっかりと認識する必要があると思います。持続可能な開発というのは、将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在世代のニーズを満たすような社会づくりと言われております。そのためには、環境と経済と社会とが密接に関連していることを認識し、「環境の保全」と「経済の開発」、「社会発展」を調和の下に進めていくことが重要となります。

そして、この持続可能な開発を具体化するには、環境教育や開発教育、平和教育などの各教育が重要で、また、それぞれが不可分の関係にあるとされております。

持続可能な開発のための教育は、新たにESDという名の教育活動を立ち上げるというものではなく、既存のあらゆる教育活動に「持続可能性」や「持続可能な開発」といった概念を織り込む。既存の教育の再方向づけを行うということになります。

こちらの表は、ESD推進に係る環境省の取り組みを示しているものです。2005年1月1日から「持続可能な開発のための教育の10年」が始まりました。最初の5年間を初期段階と呼んでおり、その間に行うこととして3つ挙げております。1つが普及啓発で、こちらはパンフレットの作成や配布、各種会議での周知等を既に行っています。2番目は地域での実践で、こちらは当室の方で「国連持続可能な開発のための教育の10年促進事業」というのを行っています。3番目に高等教育機関における取り組みということで、こちらについては、来年度から「持続可能なアジアに向けた大学院等における環境人材育成戦略事業」の実施を考えています。

さらに、中間年である2009年中にこれらの実施計画を見直し、残り5年間で、どのようなことを行うかを検討する予定としております。

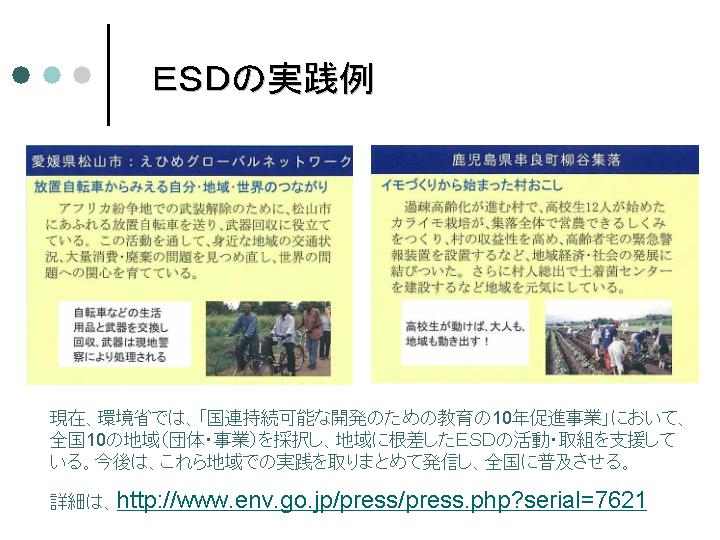

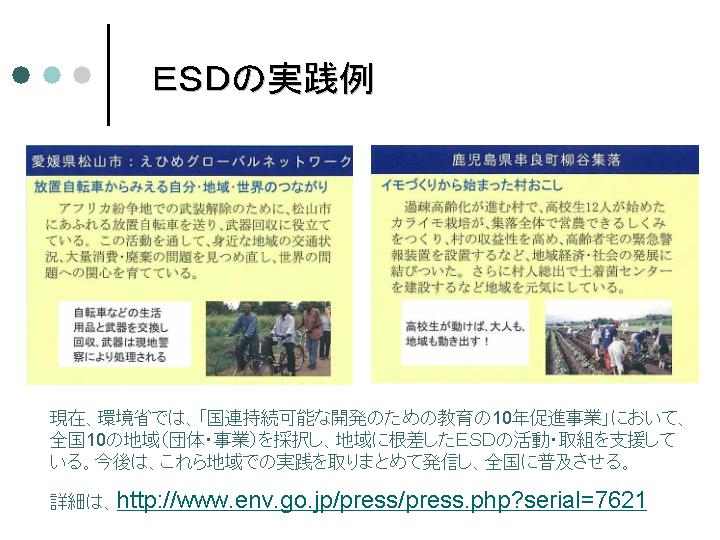

ESDについて、あまりご存じない方もいらっしゃると思いますので、市民活動の中で見るESDの実践例について少し御紹介したいと思います。なお、これらの取り組みは、もともとESDと銘打って行われたものではありません。このような取り組みに参加し、学ぶことが、目指すべき地域でのESDの実践例ではないかと考たものです。

また、こちらでは掲載しておりませんが、ESDの実践として世界的に有名なのは、ワンガリ・マータイさんの「グリーンベルト運動」だと思います。最近では3Rの推進、「もったいない運動」ということで有名になっておりますが、マータイさんが始められた植林運動は、単なる自然保護活動にとどまらず、植林を通じて貧しい人々の社会参加の意識を高め、さらには女性の地位向上を含むケニア社会の民主化に結びつけたと言われています。まさしく環境と経済と社会の統合的向上を図る教育活動と言えると思います。

こちらに2つ載せましたのは、日本での事例です。

左の方が愛媛県松山市の「えひめグローバルネットワーク」という市民団体の取り組みです。市内の放置自転車を回収し、モザンビークに送り、現地では武器と自転車を交換、押収した武器は現地の警察に処理してもらうという「モザンビーク支援プロジェクト」という取り組みを行っています。

もう1つは、右側の方ですが、鹿児島県鹿屋市串良町の柳谷という集落での村おこしの取り組みです。公民館の館長を中心に、高校生を含む地域住民が自主的に行政に頼らない地域づくりに取り組みました。中でもカライモ(サツマイモ)の栽培は、集落全体で営農できる環境保全型農業につながりました。活力を取り戻したこの地域での取り組みは、地域の国際交流や地場産業の活性化、環境整備、青少年の育成、独居老人の支援等にまで広がり、まさしく持続可能な地域づくりを通じた人づくりと言える取り組みとなっております。

現在、環境省では「国連持続可能な開発のための教育の10年促進事業」として、全国10カ所の地域でESDの実践を行っています。来年度には、その成果を取りまとめて全国に発信する予定ですが、現在の進捗状況についても随時ホームページ上でアップしていく予定です。

以上で御説明を終わりたいと思います。ESDにつきましては、化学物質の問題に取り組んでいる事例が見当たりませんでしたので、単に代表や施策の説明とさせていただきました。各施策について御不明な点がありましたら、環境教育推進室までお願いしたいと思います。ありがとうございました。

(原科) どうもありがとうございました。それでは、質問等はございますか。大沢さん、どうぞ。

(大沢) 環境カウンセラーのことでお伺いします。1つは、4,000人近くいらっしゃいますけれども、どの位の方が1年間に活躍されていらっしゃるのか、また、反対に、環境カウンセラーを紹介してほしいという希望がどの位あるのか、この2つを教えてください。

(尾崎) まず、環境カウンセラーの方には1年に1度、活動報告というものを提出していただいております。それによりますと、92%のカウンセラーの方が何らかの活動をされたという報告を受けております。

もう1つの、カウンセラーに対する要望といいますか、実際どれぐらいカウンセリングの依頼があるかということですが、こちらについては、統計をとっておりませんので、分かりません。

(原科) では、後藤さん、どうぞ。

(後藤) 少し補足します。私は環境カウンセラー制度を環境省さんがつくられる時に検討委員会の委員をやって以来ずっと関わっています。4年か5年前に、カウンセラーの活用の活性化策検討委員会があり座長を務めました。環境教育を行いたいという希望が強くあり、それを何とかしようとしたのですが、各地の環境カウンセラー協会が環境教育のために学校に行くと、教育委員会の壁があって、非常にうまくいかない。環境教育がテーマでありながら、文部科学省がこの円卓会議にいないことに非常に問題があるのですが、やはり教育委員会の壁は厚いと思います。

(原科) 文部科学省が1つ大きな問題に入りますね。これは国連の国際的な活動であれば、環境省だけでなくて、文部科学省がどんな関係で連携してやっているか、その辺で何か御説明があればありがたいです。

(尾崎) 文部科学省との連携にあたって非常に難しいのは、文部科学省には「環境教育課」という類のものがないことです。私たちの部屋の事業も11ありますが、それぞれの事業について文部科学省の相手方の課が違います。例えばESDに対しては国際課というところが対応ですし、カウンセラー等の子供達の教育に関しては初中局になります。また、地域での社会教育になりますと、社会教育課になります。それぞれの部署と話をしまして、環境教育を全体的に進めていかなければなりませんので、なかなか難しいのですが、日々、連携を強めていきたいと思っております。

(原科) ぜひ連携を強めてください。中下さん、どうぞ。

(中下) 今の点に関連してです。これは国連の取り組みなのですが、省庁間連絡会議のような、ナショナルアジェンダ的な枠組みはあるのでしょうか。問題点を洗い出し、各省がどのような対応をするかをはっきりさせておかないと、せっかく10年間でアジェンダをつくるということになっているのに、無駄になる可能性もあると思います。どのような形になっているのでしょうか。

(原科) 10年間でつくるのではなくて、すでにアジェンダは存在しています。実行する、連絡会議もあると言っています。しかし、あまりみんなに伝わってこない。その辺を、簡単に御説明いただけますか。

(尾崎) 2005年に関係省庁連絡会議という11府省が集まった会議が設置されまして、その中で、今年の3月、我が国における実施計画というのを策定しました。その中で、当初の5年間は普及啓発と地域での実践と高等教育機関での取り組みを特に強化してやろうということになっており、本年度から各省庁においてそれぞれ施策を進めているところです。ただ、なかなか周知されていないというのは、実際のところかもしれません。

(中下) 周知だけの問題ではなくて、例えば初等・中等教育課程における推進というのはどういう形でやるかというアジェンダはあるのでしょうか。

(尾崎) アジェンダということで言いますと、我が国における実施計画の中で「学校での取り組み」という項目があり、その中でどのような取り組みをしていくかが記載されております。

(原科) 連絡会議の議論について、その議事録は公開になっていますか。

(尾崎) 議事録の方は分かりませんが、実施計画につきましては、ホームページ上で見ることが可能です。

(原科) 計画プラスその背景になる議論ですね。議事録も確認した方がいいですね。

ほかに御質問ございますでしょうか。

中下さん、どうぞ。

(中下) 先ほど化学物質については実践例がないというか、例がないというコメントがありましたが、それは、まず、アジェンダの中にそのようなものがないということでしょうか、それとも、そこは抽象的でまだ実践に至ってないということなのでしょうか。また、今後そのことについてどのような取り組みをされるおつもりでしょうか。これらについてお聞かせ下さい。

(尾崎) ESDの中で、恐らく取り組まれている事例はあると思うのですが、私が事前に見つけられなかったということです。

(中下) アジェンダの中ではどうですか。

(尾崎) アジェンダに化学物質という項目が設けられていることはありません。基本的には各主体の取り組みということで、行政は何をするか、個々人はどうするか、民間企業は、というような形になっております。

(原科) ほかにございますでしょうか。よろしいですか。それでは、ここで15分ほど休憩といたします。 |