Octopus vulgaris Common octopus

頭足綱 鞘形亜綱(ニ鰓亜綱) 八腕形目 無触毛亜目 マダコ科 (マダコ)

1.タコの仲間

タコの仲間は、軟体動物門頭足綱八腕形目に属し、世界中で約200種類が知られており、日本近海でも50種類以上が確認されています。タコというと海中を泳ぐというより海底を這(は)って歩いたり、岩陰にひそんでいるというイメージがあるのではないでしょうか。

しかし、タコの仲間全体を見ますと12科中、1科が海底での生活に適応した体の構造を持つに過ぎず、浮遊性のものも数多く、その形態・生態も様々です。このように、タコの仲間は海の表層から海底までの広い範囲に適応した生物群です。

| 主な生息域 | 科 | |

|---|---|---|

| 浮遊性 | 表層遊泳性 | ムラサキダコ科 |

| アミダコ科 | ||

| アオイガイ科 | ||

| 亜表層・中層性 | フクロダコ科 | |

| クラゲダコ科 | ||

| スカシダコ科 | ||

| カンテンダコ科 | ||

| 中・深層(近底層性) | ヒゲナガダコ科 | |

| ジュウモンジダコ科 | ||

| メンダコ科 | ||

| 近底層性 | テナガヤワラダコ科 | |

| 底棲性 | マダコ科 | |

これらの中で、食用となり産業的に重要なのは、海底に適応したマダコ科に属するものに限られています。最も一般的で明石ダコのようなブランドもあるマダコ、冷たい海にすみタコの仲間では最大となり体長3m、体重30kgにもなるミズダコ、冬期に米粒状の卵が詰まり美味しい小型のイイダコ、腕が特に長いテナガダコ、そして沖縄地方では最も普通に見られるワモンダコなどです。

また、マダコ科にはフグ毒と同じ猛毒の「テトロドトキシン」を持つ、ヒョウモンダコがいます。ヒョウモンダコに噛まれると、死亡することもあり非常に危険です。浮遊性のタコの仲間は陸から離れた外洋に生息すること、その肉質が食用に適さず漁獲されないことなどから、私たちが実際に目にする機会はほぼありません。

2.頭足類とは

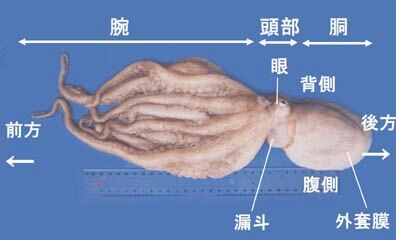

タコはイカと同様に、目のある頭から足が出ており胴体は頭の後方にあります。このような特異的な体の構造から、これらの仲間は頭足類と呼ばれています。構造としては腕のある方が前方となり、普段泳ぐ時には胴の方向、つまり後方へ向かって進んでいることになります。

写真 タコ(マダコ)の概観

タコとイカで違う点というと、まず思い付くのは、タコは4対8本、イカは5対10本の腕を持つことではないでしょうか。次いでイカにはミミ(ひれ)があるが、タコにはないことでしょうか・・・。

しかし、北の海には腕が8本しかないタコイカというイカや、外洋の深海にはメンダコというミミを持つタコのように例外的なものがすんでおり、どちらも適切ではありません。 これらを分ける確かな違いは、その吸盤の構造に見られます。タコの吸盤は筋肉の収縮で吸い付くように作用しますが、イカの吸盤には歯の付いた角質の環があり、それで引っ掛けて噛み付いて貼り付くように作用します。

3.最も一般的なタコ

瀬戸内海を含む西日本で、最も普通に見られるのがマダコ(Octopus vulgaris)です。マダコは日本のみでなく、オーストラリア、大西洋、地中海など全世界の温帯域の砂礫や岩礁海域に広く分布します。

しかし、非常によく似ていて区別が難しい複数の種を含んでいる可能性が高く、現在分類の見直しが進められています。今後、日本のマダコは独立した種として扱われるようになるかも知れません。

図 マダコの分布域(阿部・本間監修 1977より)

4.マダコの生態

引き潮時に干上がってしまうような浅い所から、水深40mほどの砂泥底、岩礁域などにすんでいます。メスの方がオスよりも大きくなり、全長60cm、体重3.5kgほどに成長します。雌雄は、オスの腕(右3腕)の先が平らで吸盤がなく、各腕に平たく大きな吸盤が数個見られることなどで見分けられます。

普段は縄張り意識が強いのですが、繁殖期にはそれが弱くなりメスとオスが繁殖行動を行います。瀬戸内海では9~10月が産卵の盛期です。

メスのマダコは、岩礁域の岩棚の下や岩穴などに、長さ10cmほどの房状になった卵の塊を幾つもぶら下げるように産み付けます。この卵塊1cm当たりに約100個の卵が含まれ、総産卵数は10~20万個にもなります。産卵後、メスは卵がふ化するまで約1か月間、絶食状態で卵を守ります。そして卵から稚ダコがふ出してしまうと衰弱死してしまいます。

写真 マダコの卵塊(左)と、それを保護するメス(右)

(マダコの卵塊は藤の花に似ていることから「海藤花(かいとうげ)」とも呼ばれます。)

卵から泳ぎ出した稚ダコは、3~4週間の浮遊期の後に海底に着底し、海底での生活に移行します。寿命は1~2年と考えられています。食欲旺盛な肉食者で、甲殻類、二枚貝などを夜間に盛んに捕食します。あまり移動しないと思われがちですが、常磐地方沿岸では季節により北上・南下移動をする、「渡りダコ・通りダコ」と呼ばれるマダコが見られます。

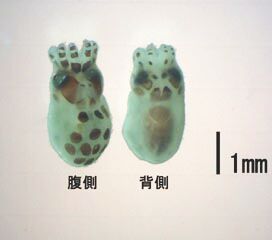

写真 浮遊期の稚ダコ

(生きているときは体が透き通っており、吸盤や色素胞はまだ数えるほどしか見られません。)

5.マダコの利用

マダコは高タンパク低カロリーであり、アミノ酸の一種であるタウリンが多く含まれています。そして、食べられない骨や皮がなく料理しやすいというすぐれた食材です。

日本では古くから好んで食べられてきましたが、外国ではデビル・フイッシュ(悪魔の魚)として食用にしない民族も多いです。タコを食べるのは、日本を主とする東アジア諸国、地中海沿岸諸国(ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、南フランス)、南太平洋の島々などです。

日本国内では、たこつぼ、底曳網、釣りなどで年間2万tほど漁獲されています。瀬戸内海はマダコの漁獲量が多く、マダコ漁が盛んな所として有名です。明石のタコと言えば、恐らく知らない人はいないでしょう。

また、日本は世界一のタコ消費国であり、アフリカ西海岸から年間約10万tが輸入されています。

【参考文献】

- 阿部宗明・本間昭郎監修:現代おさかな辞典.エヌ・ティー・エス,東京,838-849(1977).

- 神戸市立須磨海浜水族園編:せとうち百魚百話,瀬戸内海のゆかいな魚達,神戸新聞総合出版センター,神戸,159-162(1994).

- 奥谷喬司:頭足類の生物学.海洋と生物31,32,33,34(1984).

- 土屋光太郎・山本典暎・阿部秀樹:イカ・タコガイドブック.TBSブリタニカ,東京,139pp(2002).

- 坂口秀雄:蛸(タコ)のはなし.愛媛県中予水試栽培漁業センターだよりNo.13,(2002).

- 刀禰勇太郎:ものと人間の文化史74 蛸.法政大学出版局,東京,370pp(1994).