Pagrus major (Temminck et Schlegel)

スズキ目 タイ科

1.分類

マダイは、硬骨魚綱スズキ目タイ科に属します。

名前の一部に「タイ」とつく魚は、例えば、アマダイ、キンメダイ、ネンブツダイなど、300種以上もいると言われますが、それらの中で分類学的にマダイと同じタイ科に含まれる近縁の魚は、日本近海ではキダイ、チダイ、クロダイなど、全13種類にすぎません。

その他のものは、形が「タイ(平)らな魚」ということであったり、「(タイのように)赤い魚、よく見かける魚、美味しい魚」という意味で名付けられたものだそうです。

我々日本人にとってなじみの深い魚で、通常タイと言えばマダイのことを指します。姿、色、味すべてにすぐれ、古くから「魚の王」として珍重されてきました。

| 属 | 種 |

|---|---|

| ヘダイ | ヘダイ |

| クロダイ | クロダイ、キチヌ、ナンヨウチヌ、ミナミクロダイ、オキナワキチヌ |

| タイワンダイ | タイワンダイ |

| マダイ | マダイ |

| チダイ | ヒレコダイ |

| セナガキダイ | ホシレンコ、キダイ、キビレアカレンコ |

2.形態

体型は楕円形で左右に扁平し(側扁といいます)、体高が高く、典型的なタイ形をしています。体は淡紅色で腹部にかけて淡色となり、体の側面上半部には鮮やかなコバルト色の小班が散在しています。また、尾びれの後縁が黒く縁取られることも大きな特徴です。若魚のころまでは、体の側面に5本の濃赤色横帯が見られますが、これは成長とともに不明瞭になっていきます。

写真 全長20cmほどの若魚(左)と全長60cmほどの成魚(右)

マダイの美しい淡紅色は、エサであるエビ・カニなど甲殻類の殻に含まれている、アスタキサンチンという色素によるものです。

天然のマダイと比べて浅い水深で育てられる養殖のマダイは、日焼けによって体が黒ずみやすいので、日焼け防止のために、生け簀を深く沈めたり、遮光幕で覆ったりします。

3.生態

成魚は水深30~200mの岩礁域や、その周辺の砂泥底に生息します。成長すると体長1m以上になりますが、通常は50cm以下の個体が多いです。寿命は15年から20年と言われています。

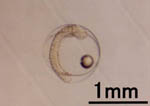

産卵は沿岸の浅海域で行われ、南の海域ほど早く始まり、北に行くほど遅くなります。瀬戸内海での産卵期は4~6月です。親魚は日没から夜半にかけて底層から表・中層に浮上し、直径1mmほどの分離球形卵を産みます。一産卵期におけるメス1尾当たりの産卵数は、2kgの親魚で1,000万粒にもなるそうです。

ふ化間もない浮遊生活期には、動物プランクトンが主要な餌です。ふ化後1か月程度で全長10mmほどになると底生生活に移り、成長とともに甲殻類、貝類、イカ類、小魚など、様々な生物を食べるようになります。

写真 マダイの初期発生の様子

4.分布

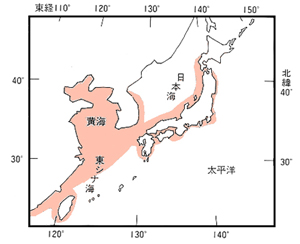

マダイは日本近海に生息するタイ科魚類の中で最も分布範囲が広く、北海道の一部や琉球列島を除く日本全域、朝鮮半島・中国沿岸、東南アジアの一部まで生息しています。瀬戸内海は我が国におけるマダイ漁業の中心地のひとつであり、九州近海と並びマダイが多い海域だとされています。

図 マダイの分布域(柏井編 1999 より)

瀬戸内海では、小型底曳網、ゴチ網、釣り、刺網、小型定置網などによって漁獲されています。なお、瀬戸内海漁業取締規則は毎年7月1日から9月30日までの3か月間、体長12cm以下のマダイの採捕を禁止しています。また、瀬戸内海はマダイの種苗放流事業発祥の海域でもあり、栽培漁業に対する関心が高く、種苗放流が盛んに行われています。瀬戸内海東部海域では毎年約152万尾、瀬戸内海中西部海域では毎年約245万尾が放流されています。

養殖も非常に盛んで、最近では養殖マダイがマダイ市場の八割以上を占めています。愛媛県、三重県、長崎県、熊本県、高知県などが主な産地です。

5.明石のタイ

明石海峡周辺は、海底の地形が複雑でマダイのすみかとなる岩礁や、小魚・甲殻類などの餌となる生物が多く、マダイの好漁場として知られています。また、海峡という地形特性から潮の流れが複雑で激しく、この流れの中で育ったマダイの身は鍛えられ締まっているそうです。

「明石のタイ」の名声は、このように素晴らしいマダイが育つ環境であることのほかに、鮮度を損なうことなくマダイを漁獲・処置する技術と、大消費地である関西圏に近いという土地の利が大きく関わっているようです。年間漁獲量は3トンほどで、ほとんどが関西地方で消費されます。

6.利用

マダイは体色や体型が美しいことから、冠婚葬祭の慶弔用として、又は神事において重要な役割の魚とされてきました。日本人との関わりは古く、日本各地の縄文時代や弥生時代の貝塚や遺跡から骨が出土しています。

食味について、肉質は引き締まった白身で甘味、歯ごたえがあり、刺身、洗い、吸い物、焼物、煮付けなど、あらゆる料理で上等とされます。瀬戸内地方の郷土料理として、鯛の浜焼き、鯛麺、鯛飯などがあります。

【参考文献】

- 阿部宗明・本間昭郎監修、現代おさかな辞典.エヌ・ティー・エス,東京,449-469(1977).

- 落合明・田中克:タイ類.新版魚類学(下),恒星社厚生閣,東京,724,736-750(1986).

- 赤崎正人:タイ科.岡村収・尼岡邦夫,日本の海水魚,山と渓谷社,東京,354-357(1993).

- 柏井久深子編集、鯛.柴田書店,東京,119pp(1999).