小学校4年生の全員が、各家庭から生ごみを持ち寄り段ボールコンポストで堆肥を作り、畑で大根などを育てて食べる環境学習です。活動は5年間続いており、環境への意識が高い子どもを育て、それぞれの家庭にも段ボールコンポストつくりの輪が広がっています。

どんな活動?

環境学習として段ボールコンポストの「循環」を体感!

大きな生ごみは小さく切って投入します。

大きな生ごみは小さく切って投入します。

段ボールコンポストをご存じでしょうか。コンポスト(compost)は、英語で「堆肥」のことを指します。さまざまな容器に、おがくずやピートモス(泥炭からつくられる園芸用土)などの基材を入れ、家庭の生ごみを投入すると、微生物が分解してくれて堆肥となるのです。保温性や水分調整機能がある段ボール箱は、堆肥をつくる「コンポスター」として優れている上に入手が容易で安価なため、全国の多くの自治体などでも段ボールコンポストの実践が推奨されています。

八王子市立弐分方小学校では、毎年、4年生の環境学習の一環として段ボールコンポストによる堆肥つくりを行っています。平成29(2017)年度は、2クラス60名の子どもたちが、この活動に取り組みました。

活動の始まりは4月です。まず、地域の専門家の方から、段ボールコンポストで生ごみから堆肥ができる仕組みなどを学びます。その後、1クラス6つずつの班に分かれ、毎日交替で自宅から生ごみを持参。段ボールに投入する生ごみの重さを計量したり、微生物の働きによって発酵して発熱する温度を計測、生ごみが堆肥に変化していく様子を観察します。

まずは、コンポストについてしっかり学習します。

まずは、コンポストについてしっかり学習します。

生ごみを投入するのは約1か月間。それから2か月ほどの期間は熟成です。最初の1か月は、毎日かき混ぜ、500ccほどの水を入れながら堆肥の熟成を促します。そして最後の1か月は、かき混ぜるだけにします。毎日きちんと温度を測り、堆肥が熟成していく様子を記録するのも大切な学習です。12の班で段ボールコンポストに入れた生ごみの重さはおよそ107kgにもなったそうです。

堆肥が熟成して使えるようになったら、地域の農家の方に指導していただいて、学校農園で大根や小松菜を栽培します。種を植えるときには、堆肥が直接、種に触れないようすることなど、畑で野菜を育てる体験のなかにも、子どもたちにとってはさまざまな「学び」があります。

12月にはみんなで大根を収穫しました。収穫した大根は給食で全校の生徒が味わったり、4年生が各家庭に持ち帰ったほかに、クラスのみんなで「おでんパーティ」を楽しみました。

毎日かき混ぜ、温度を測って記録します。

毎日かき混ぜ、温度を測って記録します。

虫が入らないように、カバーをかけて保管します。

虫が入らないように、カバーをかけて保管します。

発酵が進むと、臭いもなくなっていきました。

発酵が進むと、臭いもなくなっていきました。

活動のきっかけは?

八王子市の段ボールコンポスト普及活動を環境教育に導入。

取組の結果は、みんなできちんとまとめました。

取組の結果は、みんなできちんとまとめました。

弐分方小学校で段ボールコンポストの取組が始まったのは、平成25(2013)年4月からです。前年、この小学校に赴任した清水弘美校長が、八王子市で段ボールコンポストの普及を進めていることを知り、小学校での環境教育に採り入れることで、家庭にも広めていくことができるのではないかと考えたのがきっかけでした。

今、公立の小学校には年間70時間の「総合的な学習の時間」が設けられています。弐分方小学校では、4年生が段ボールコンポストつくりを行うほかに、3年生で「かいこ飼育」を体験するなど、この時間を活用した環境教育に力を入れてきたのです。

「今、都会で育つ子どもたちに足りないのは、本物の体験です。段ボールのなかにあるのは小さな世界ですが、その小さな世界のなかに、本物の体験がいっぱい詰まっているんです」(清水校長)

清水弘美校長。

清水弘美校長。

取組を始めてから5年で、のべ500人以上の子どもたちが段ボールコンポストつくりと野菜つくりを体験しました。

「生ごみが、どうして温かくなるんだろう?」

「発酵すると生ごみは臭いがしなくなるんだ!」

「自然の力で、ゴミを減らすことができるんだ!」

子どもたちは段ボールコンポストつくりの体験から多くのことを学び、ゴミの削減や環境への意識を高めてきたのです。

学ぶのは、子どもばかりではありません。コンポストに入れる生ごみは各家庭から子どもたちが交替で持参しますが、実は、スーパーなどですでに加工された食品を買ってくるのが当たり前になっている都会の家庭では、生ごみを集めるのもなかなか大変なこと。子どもの学習への協力を通じて、市が段ボールコンポスト普及に取り組んでいることや、その意義を知り、自主的に段ボールコンポストつくりを始めた家庭も少なくありません。

地域の方の指導で大根を育てます。

地域の方の指導で大根を育てます。

畑仕事も有意義な体験です。

畑仕事も有意義な体験です。

成功のポイントは?

地域と連携し、地域に向けて発表する!

12月には大根を収穫。抜き方を教えてもらいました。

12月には大根を収穫。抜き方を教えてもらいました。

『つなげよう段ボールコンポストの輪』の取組では、子どもたちの環境への意識を育て、実際に行動する力を育むことを目標としています。清水校長は、この取組を始める際に、行政はもとより、地域との繋がりを活かすことが大切であると構想しました。

どんなに有意義であっても、公立小学校での教育に、大きなコストがかかるのでは困ります。この取組では、市の担当部署と連携することで、段ボール箱や基材などの段ボールコンポストセットを、毎年、市から提供してもらう契約を結びました。

最初に子どもたちが段ボールコンポストについて学ぶ授業では、市が開催しているアドバイザー養成講座の修了者に講師を依頼。地域の方から借りている学校農園で、給食に使う野菜を納入してくれている地域の農家の方に指導をしていただいて大根などを栽培します。

さらに、市が開催する環境イベントでは、子どもたちが学習の成果を発表します。地域の人たちと連携した活動で、自然の力や、環境に対して自分ができることの意義を知る。発表の準備などを通じて仲間と協力し、たくさんの人の前で発表することで自信を得る。段ボールコンポストからさまざまな輪が広がっていくことを、子どもたちが体感できる取組となっているのです。

文部科学省では、「自主的、実践的な態度を育てるとともに、自己の生き方についての考えを深め、自己を生かす能力を養う」ための『特別活動』の時間を定めています。清水校長はこの特別活動を軸とした教育に尽力して、何冊もの著書で社会に発信してきました。

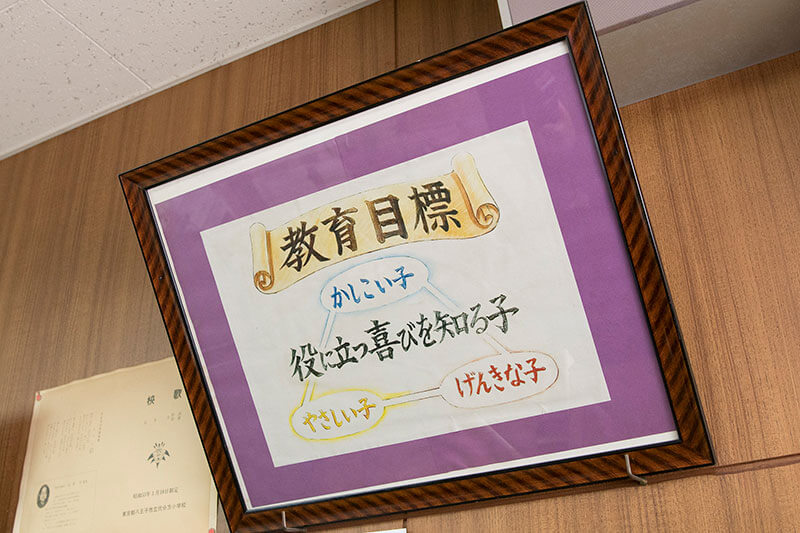

校長室も教育目標が掲げられていました。

校長室も教育目標が掲げられていました。

弐分方小学校の教育目標に「役に立つ喜びを知る子」という言葉を掲げ、いのちの尊さを知り、心身ともに健康な、地域との繋がりを深めることを大切にしてきたのです。こうした清水校長の理念が子どもたちにも伝わっていたことも、『つなげよう段ボールコンポストの輪』の取組が着実な成果を挙げてきた理由のひとつになっています。

清水校長は来年度から新しい学校へ転勤することが決まっています。でも、この取組で生まれた行政や地域との連携を大切にするためにも、来年度以降も『つなげよう段ボールコンポストの輪』の取組は続けられていくことになっています。

小学校の活動は書籍としても紹介されています。

小学校の活動は書籍としても紹介されています。

新聞などで取り上げられることも少なくありません。

新聞などで取り上げられることも少なくありません。

レポート!

「役に立つ喜びを知る」子どもたちのパワーを実感!

今年の4年生のみなさん。

今年の4年生のみなさん。

八王子市内の住宅街にある、弐分方小学校を訪ねてきました。取材に伺ったのは平成30(2018)年3月。残念ながら、段ボールコンポストつくりの現場はない時期であり、清水校長にお話しを伺い、4年生の教室で子どもたちの表情などを撮影できれば、という計画でした。

でも、校長先生への取材が終わったタイミングで、3年生から5年生までの児童が全員、講堂に集まる次年度のクラブ活動説明会が行われるとのこと。もちろん、段ボールコンポストつくりを行った4年生もみんな集まっています。そこで、突然のことではあったのですが、2クラス、12の班ごとに、4年生全員の「段ボールコンポストつくり」の感想コメントを、動画で収録させてもらうことにしたのです。

いかに、担任の先生はもちろん、校長先生まで目の前にいる状況とはいえ、小学校4年生の子どもたち。しかも、突然ステージ前に集まってもらって「班ごとにコメントを考えて発表して」という、少々無茶なお願いです。さっそく班ごとに集まって相談を始めた子どもたちの様子を見ながら「これは、時間がかかって下校時間が遅くなってしまうかな」と心配したのですが……。

そんな心配は無用でした。子どもたちは次々と、とびきりの笑顔でナイスなコメントをしてくれて、動画収録はとてもスムーズに完了することができたのです。子どもたちの感想コメントは、一部抜粋して活動内容のプロモーションムービーのなかでご紹介しています。でも、時間の制約があるプロモーションムービーで全てをご紹介することはできなかったので、子どもたちのコメントだけを集めたスペシャル動画をつくってみました。

大根がおいしかったことを楽しく使えるコメントが多かったのが印象的でした。自分たちで堆肥をつくり、その堆肥を使って自分たちで育てて収穫した大根のおいしさが、子どもたちの心に強く残ったようです。

元気で明るい笑顔とコメントに、取材するこちらまで元気になれた気分です。そして、この子どもたちの笑顔を育てた経験のひとつが、『つなげよう段ボールコンポストの輪』の取組であることは間違いありません。

フォトギャラリー

プロモーションビデオ