保健・化学物質対策

放射線による健康影響等に関する資料

甲状腺検査に関する疑問点とその回答を、『放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料』で使用されているスライド等を基にまとめました。『放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料』は、有識者の方々の協力を受けながら、放射線の基礎知識と健康影響に関する科学的な知見や、関係省庁の取組について収集整理を行い、とりまとめた資料です。

(2024 年 8 月 31 日 更新)

甲状腺検査に関する Q&A

- 1. 甲状腺検査

- 2. 国際機関による評価

- Q5. 国際機関が発出した報告書での見解

- 3. 甲状腺被ばく

- 4. 甲状腺検査のこころのケア等の支援について

- Q9. 甲状腺検査に関する支援について

- Q10. 甲状腺検査に関する不安への相談先

1.甲状腺検査

- Q1.

- 甲状腺検査の先行検査とはなんでしょうか。

- A1.

- 放射線の影響を正しく評価するため、放射線の影響が現れると考えられる時期よりも前に、対象者の甲状腺の現状把握をするということが、長期にわたり健康を見守る上で大変重要であることから、福島第一原発事故直後の2011年10月から約二年半をかけて、福島県の子供たち全員を対象に、超音波による甲状腺検査を行ったものです。

- Q2.

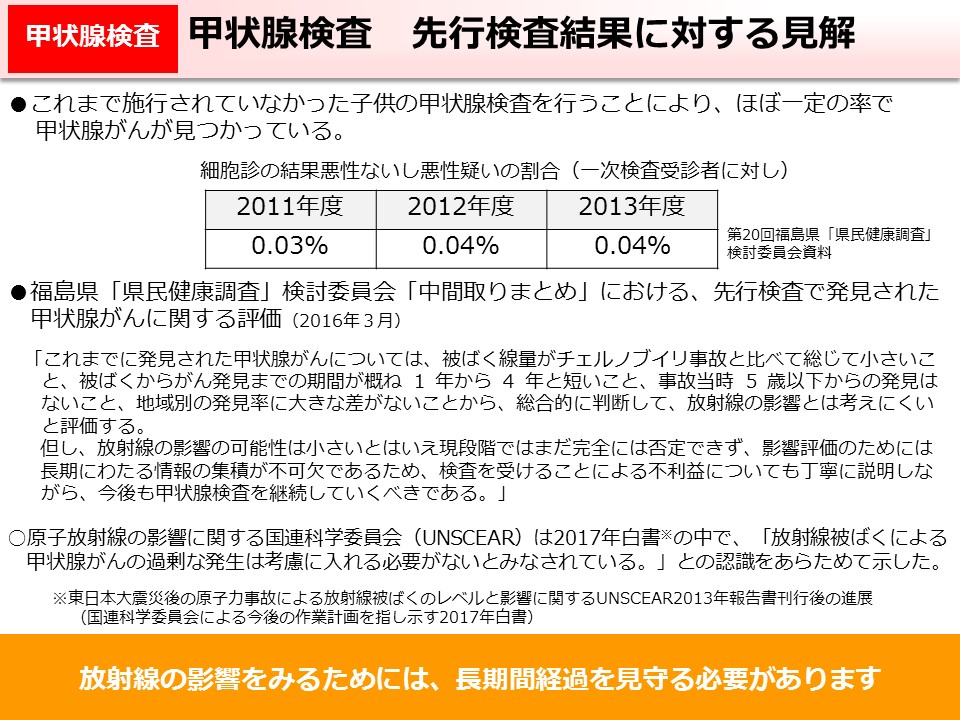

- 甲状腺検査の先行検査(対象者367,949名)において、悪性ないし悪性疑いと判定された116名は放射線の影響によるものではないでしょうか。

- A2.

- 福島県「県民健康調査」検討委員会による「県民健康調査における中間取りまとめ(2016年3月)」によれば、「総合的に判断して、放射線の影響とは考えにくいと評価」されています。

- Q3.

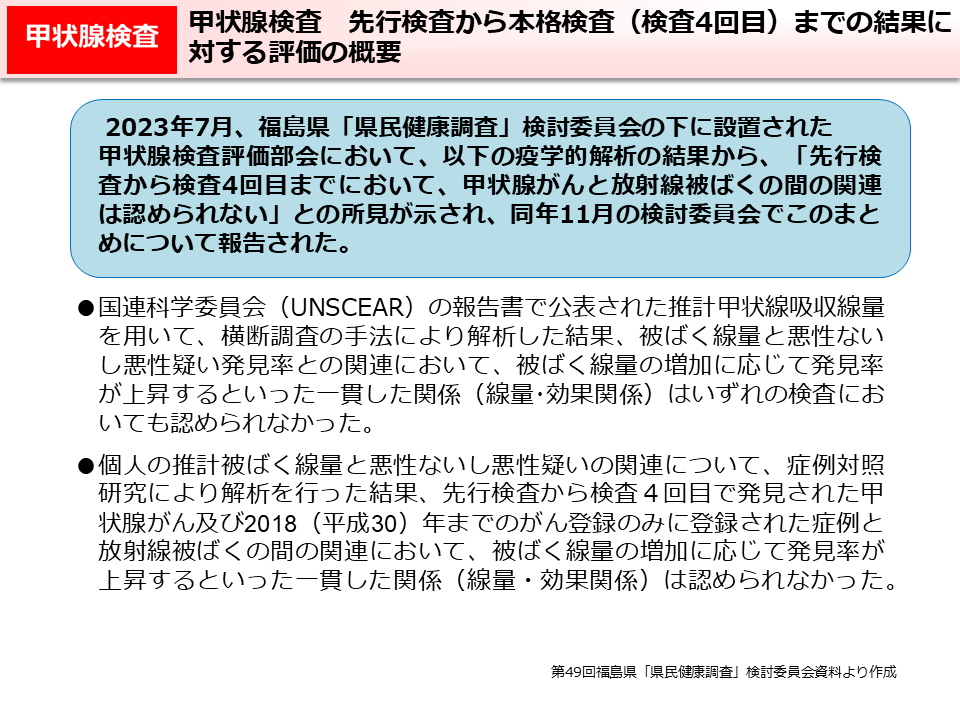

- 甲状腺検査の先行検査から本格検査(検査4回目)までにおいて、悪性ないし悪性疑いと判定された方は放射線の影響によるものではないでしょうか。

- A3.

- 福島県「県民健康調査」検討委員会の下に設置された甲状腺検査検討部会において、2023年7月に「先行検査から検査4回目までにおいて、甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」との所見が示されました。

- Q4.

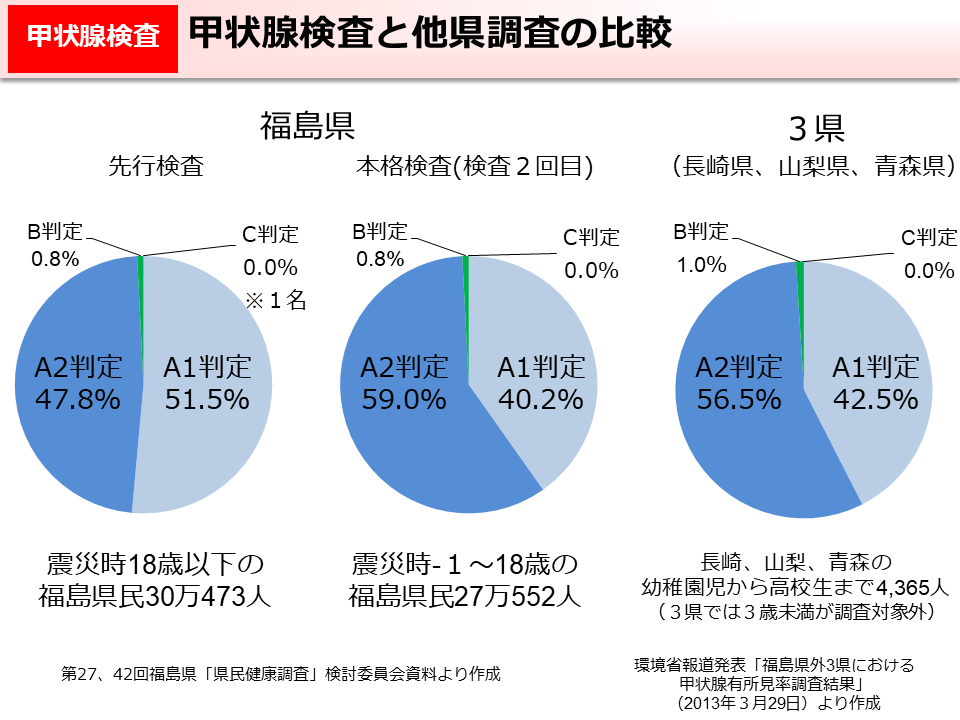

- 福島県が実施している甲状腺検査によって見つかった甲状腺がんの発見率は、他の地域と比べるとどうなのでしょうか。

- A4.

- 福島県外の3県(青森県、山梨県、長崎県)においても、福島県と同様の機器設定および方法で、2013年に甲状腺超音波検査を行いました。3県合わせて3~18歳の4,365名に対して甲状腺検査を実施し、その結果を解析しました。単純な比較は難しいものの、結節1やのう胞2の発見率3は、先行検査や本格検査(2回目)と類似していました。

- ※補足

-

- 1

- 結節は「しこり」とも呼ばれる、甲状腺の細胞の密度が変化した塊です。良性と悪性(がん)がありますが、多くは良性です。

- 2

- 「のう胞」と判定しているものは、中に液体のみが溜まった袋状のもので、細胞のない良性のものです。健康な方にも見つかることが多く、特に学童期~中高生に多くみられるものです。

- 3

- 判定区分(B、C 判定が二次検査の対象)[甲状腺検査について - 福島県ホームページ]

判定 内容 A判定 A1 結節やのう胞を認めない A2 5.0 mm 以下の結節や 20.0 mm 以下ののう胞を認める B判定 5.1 mm 以上の結節や 20.1 mm 以上ののう胞を認める

(A2 の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については、B 判定としている)C判定 甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要する

2.国際機関による評価

- Q5.

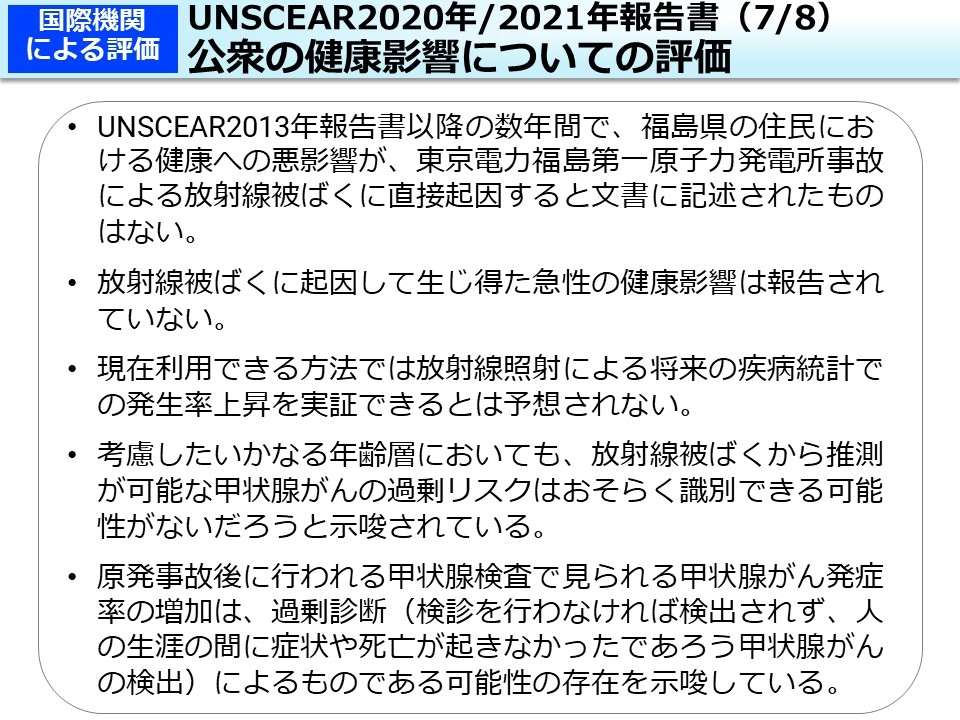

- 福島県が実施している甲状腺検査によって見つかった甲状腺がんは、放射線の影響によるものではないでしょうか。国際的には、何か見解や評価があるのでしょうか。

- A5.

- 国連科学委員会(UNSCEAR)による『UNSCEAR 2020/2021年報告書』には、「福島県の住民における健康への悪影響について、福島第一原発事故による放射線被ばくに直接に帰因すると文書に記述されたものはない。本委員会の改訂線量推定値から、放射線が関連した将来の健康影響が更に識別できそうにない程度である。本委員会は、利用可能なエビデンスを比較衡量した上で、被ばくした小児において検出される甲状腺がんの症例数の予測に対する大幅な増加は、放射線被ばくの結果ではないと考えている。」と記載されています。

3.甲状腺被ばく

- Q6.

- 旧ソ連のチョルノービリ原発事故と比べて、福島第一原発事故における甲状腺の被ばく線量はどのように違うのでしょうか?

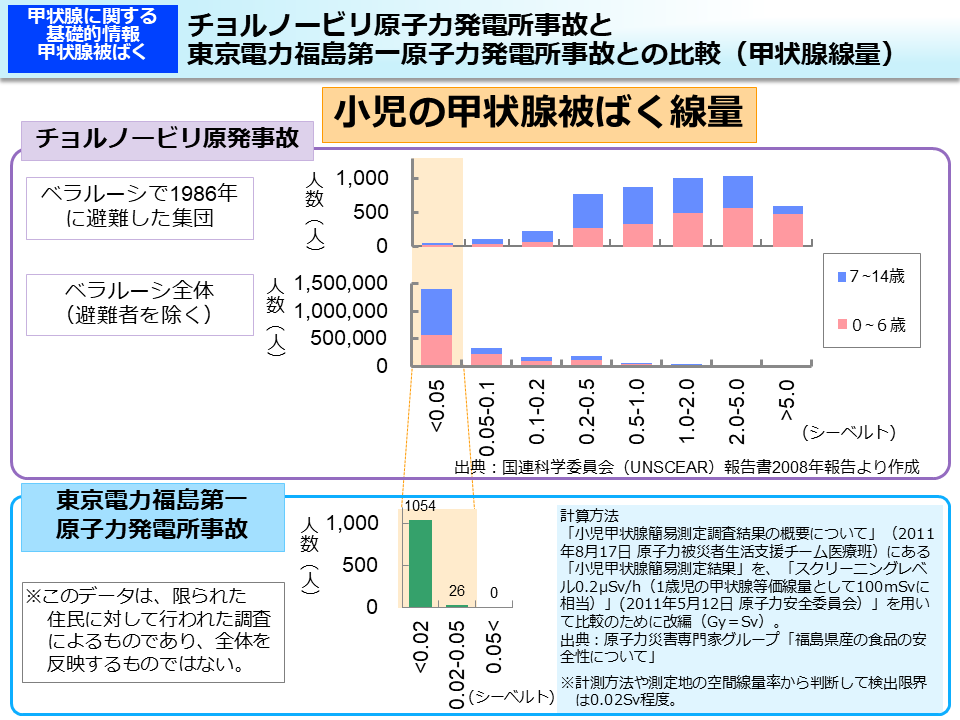

- A6.

- 国連科学委員会(UNSCEAR)によるチョルノービリ原発事故での甲状腺被ばく線量に関する解析(『UNSCEAR 2008年報告書』)では、0.05シーベルト(50ミリシーベルト)以下の線量域が最も小さい線量域として扱われています。小児甲状腺がんの発生の増加が見られたベラルーシでの小児甲状腺被ばく線量は、特に避難した集団で0.2~5.0あるいは5.0シーベルト以上といった値が示されており、福島県で調査された甲状腺被ばく線量よりも大きい値となっています。

- Q7.

- 旧ソ連のチョルノービリ原発事故において、小児の甲状腺がんの発生数はどのように推移したのでしょうか?

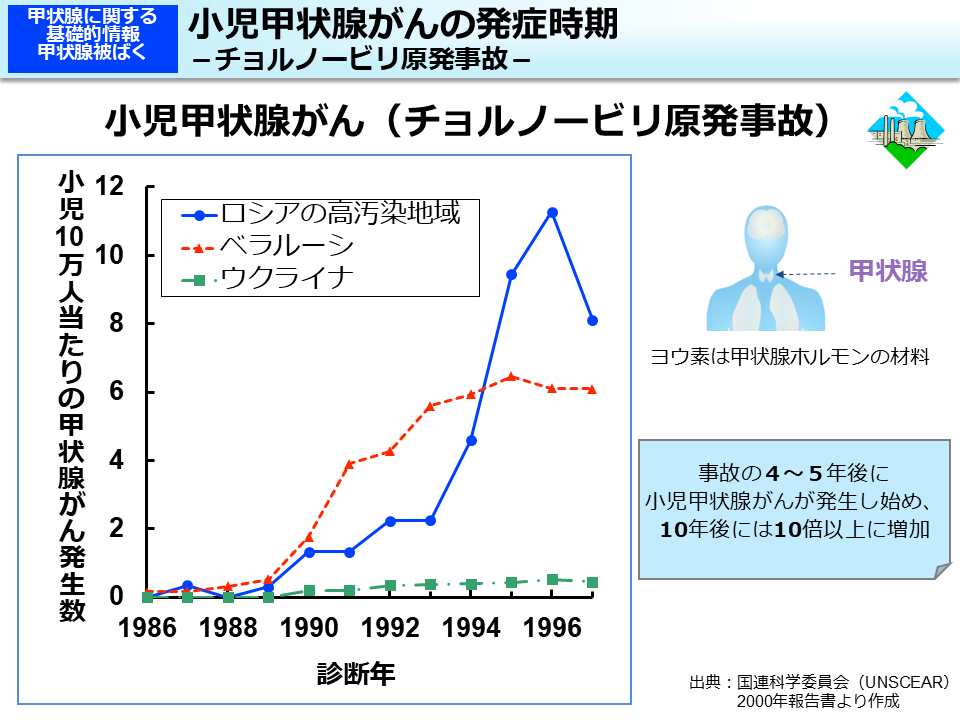

- A7.

- 国連科学委員会(UNSCEAR)による『UNSCEAR 2000年報告書』によると、ベラルーシやウクライナでは、事故後4~5年ごろから小児甲状腺がんが発生し始め、15才未満の甲状腺がん罹患率は、1986~1990年の5年間に比べ、1991~1994年は5~10倍に増加しました。

- 補足

-

- チョルノービリ事故では、爆発によって放射性物質が大量に飛び広がりました。その中で健康被害をもたらしたのは、主に放射性ヨウ素(ヨウ素131)であったといわれています。

- 地上に降り注いだ放射性ヨウ素を吸入したり、食物連鎖によって汚染した野菜や牛乳、肉を食べた子供たちの中で小児甲状腺がんが発生しました。特に、牛乳に含まれていたヨウ素131による内部被ばくに由来するところが大きかったといわれています。

- Q8.

- 旧ソ連のチョルノービリ原発事故と福島第一原発事故後に発見された甲状腺がんにおいて、被ばく時の年齢はどのように違うのでしょうか?

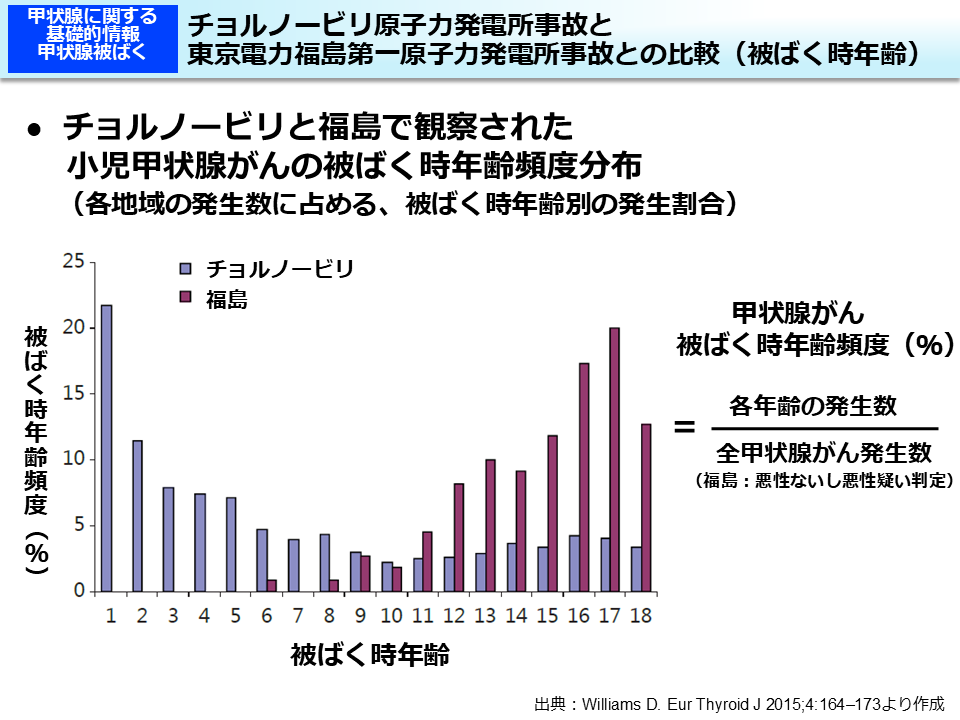

- A8.

- 一般的に放射線で誘発される甲状腺がんは、被ばく時年齢が低いほど(特に5歳以下)高リスクであることが知られています。チョルノービリでは被ばく時年齢がより低いほど、甲状腺がん頻度の高い傾向が見られました。一方、福島では事故後の3年間において、低年齢層では甲状腺がんの発生頻度の上昇は見られず、年齢が上がるに伴い頻度の上昇が認められました。これは被ばくを伴わない甲状腺がんの罹患率の上昇パターンと同じです。

4.甲状腺検査のこころのケア等の支援について

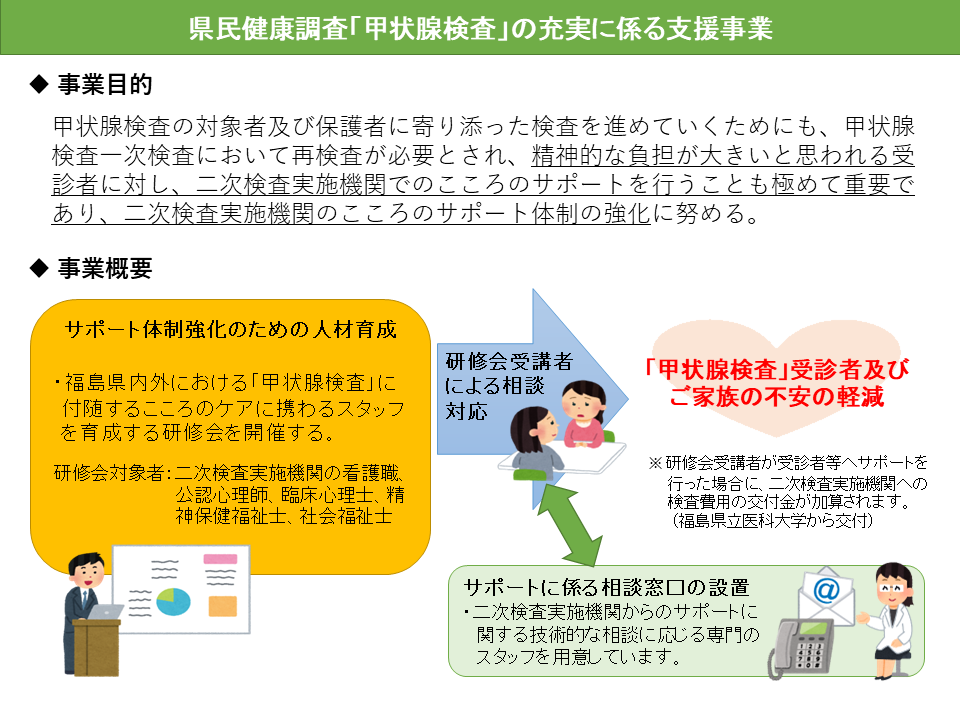

- Q9.

- 甲状腺検査において、不安等に関する支援について、なにかあるでしょうか。

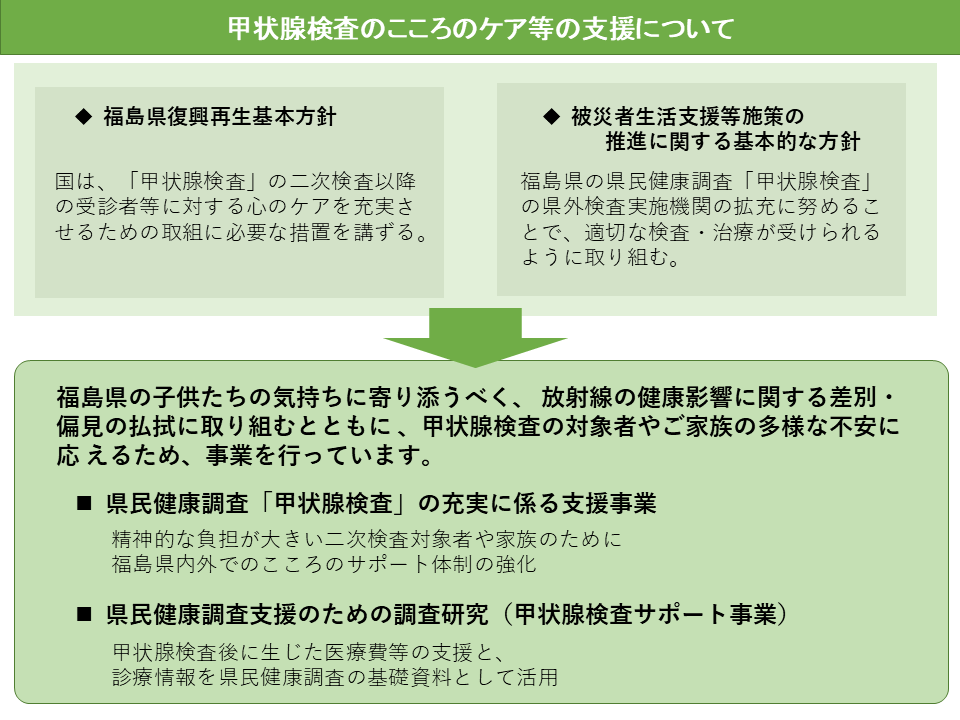

- A9.

- 「福島県復興再生基本方針」や「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に基づき、福島県の子供たちの気持ちに寄り添うべく、放射線の健康影響に関する差別・偏見の払拭に取り組むとともに、甲状腺検査の対象者やご家族の多様な不安に応えるためのこころのケア等の支援事業を行っています。

▼県民健康調査「甲状腺検査」の充実に係る支援事業についてはこちら▼

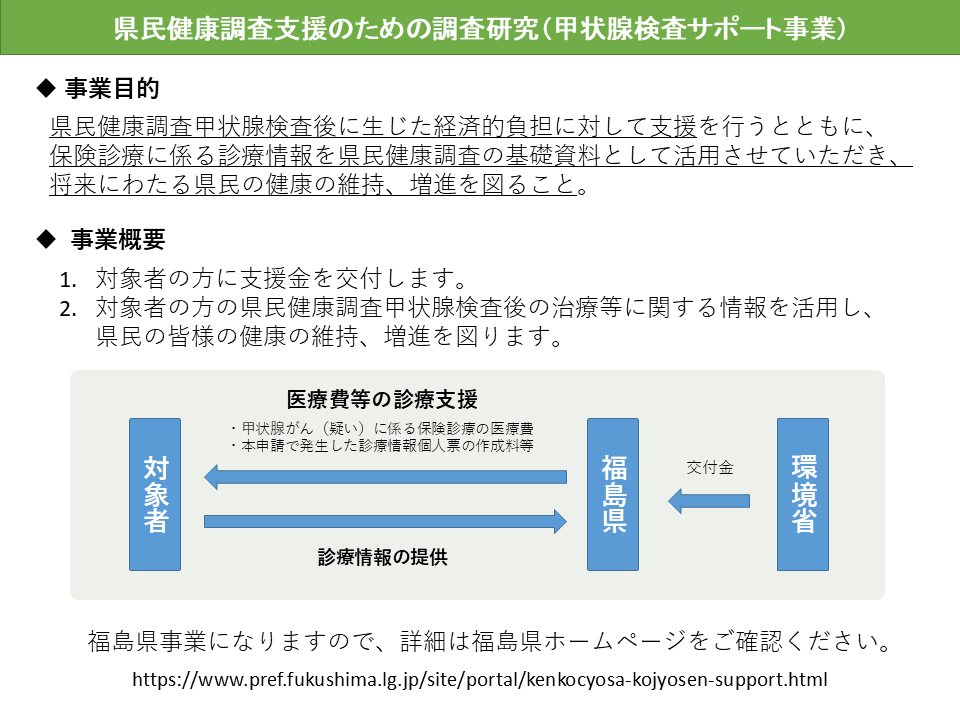

▼県民健康調査支援のための調査研究(甲状腺検査サポート事業)についてはこちら▼

福島県事業になりますので、詳細は福島県ホームページをご確認ください。

- Q10.

- 甲状腺検査等で不安等があるとき、相談できるところはあるのでしょうか。

- A10.

- 福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センターは、質問ができるお問い合わせ窓口を設置しております。何か不安等がございましたら、以下までご連絡ください。

- 問い合わせ先

- 福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

- 電話: 024-549-5130

受付時間 9:00~17:00(土日・祝日を除く) - メール:

- 年2回の甲状腺通信の郵送を実施するとともに、甲状腺検査に関する説明会を保護者、教師、一般の方に対し開催しております。

- 本格検査1回目(検査2回目)以降、一次検査では保護者と一緒に検査を受診できる福島県内の一般会場において、一次検査の結果の暫定的説明を行っています。検査結果のみならず、放射線への不安等の相談にも応じています。

- 福島県立医科大学附属病院で実施する二次検査では、サポートチームによるこころのケアサポートを行っています。こころのケアサポートでは、本人や家族の不安感に寄り添い、医師と効果的に話せるよう、検査の同席、検査中・後の声かけ、検査の前後に電話やWeb 相談等を行っています。