「内分泌かく乱作用とは」

「入門編」

環境中に存在して、生物に対して、ホルモンのような影響を与えるものということで、「環境ホルモン」という用語が用いられてきています。

“ホルモンのような影響”という部分をより科学的に表現した用語が、「内分泌かく乱化学物質」です。"内分泌かく乱作用"をもつ化学物質、ということです。

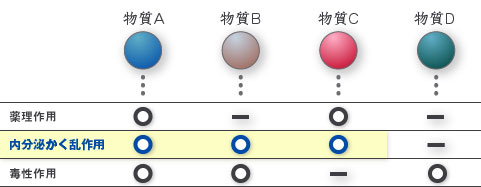

ただし、物質には、色々な作用があり、"内分泌かく乱作用"だけをもつ化学物質というのは、考えにくいのです。例えば、内分泌かく乱作用をもつ物質を食べてしまった場合、食べた量によっては、別の作用(生殖毒性や、神経毒性等)を示すかもしれません。ある物質がどのような作用を示すかは、生体が取り入れた量や、生体との関わりによって変化します。少ない量であれば身体にとって役に立つ作用をもつこともある物質(薬理作用)が、量が多くなると毒になるかもしれません(毒性作用)。ですから、ある物質について、その物質がもつ"内分泌かく乱作用"のみを取り上げて、「内分泌かく乱化学物質」という言い方をするのは、適切ではありません。

むしろ、様々な物質を分類整理する一つの方法として、"内分泌かく乱作用"という切り口に着目する考え方があります。

物質と作用の関係

物質には、色々な作用があり、その中の一つ"内分泌かく乱作用"をこのホームページでは取り上げています。 物質がどのような作用を示すかは、生体が取り入れた量や、生体との関わり(例えば生体が取り入れた際の発育段階の違いなど)によってによって変化します。