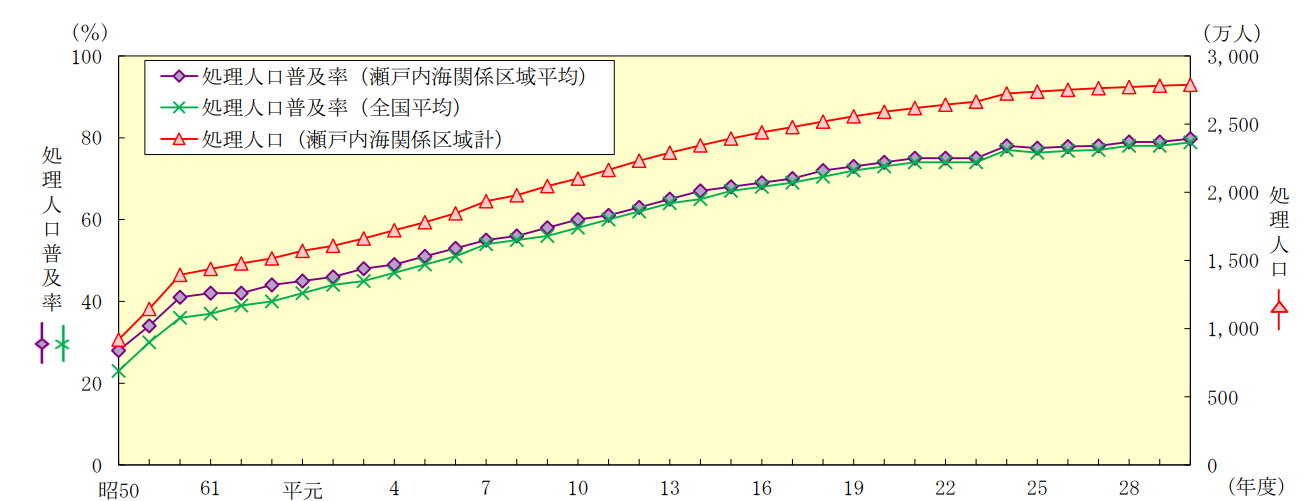

水質汚濁防止を図る上で、 下水道の整備は不可欠であるが、 国土交通省の調べによると瀬戸内海関係13府県における処理人口普及率は昭和50年度末で28%、令和3年度末で82%である。(全国の同普及率は昭和50年度末で23%、 令和3年度末で79%である。)また、し尿の瀬戸内海への投入が禁止されて以来、し尿処理施設の設置が進められてきた。

●下水道の整備

下水道の整備を処理人口で見てみると国土交通省の調べでは昭和50年度末で、 13府県全体の処理人口は920万人であったが、令和3年度末には2,790万人となった。

下水道の処理人口普及率及び処理人口の推移

- 瀬戸内海関係13府県の数値は瀬戸内海地域以外も含めたもの。

- 平成23年度の全国の総人口は、東日本大震災等により人口を報告できない22市町村を除いたもの。

出典:

- 人口:「全国市町村要覧」(市町村要覧編集委員会編)による

- 処理人口:昭和60年度以前 「建設白書」

- 平成2~13年度 国土交通省(旧 建設省)調べ

- 平成14年度以降 「下水道統計」(社)日本下水道協会

関係13府県の下水道普及率

府県別下水道整備状況

●汚水処理施設の整備

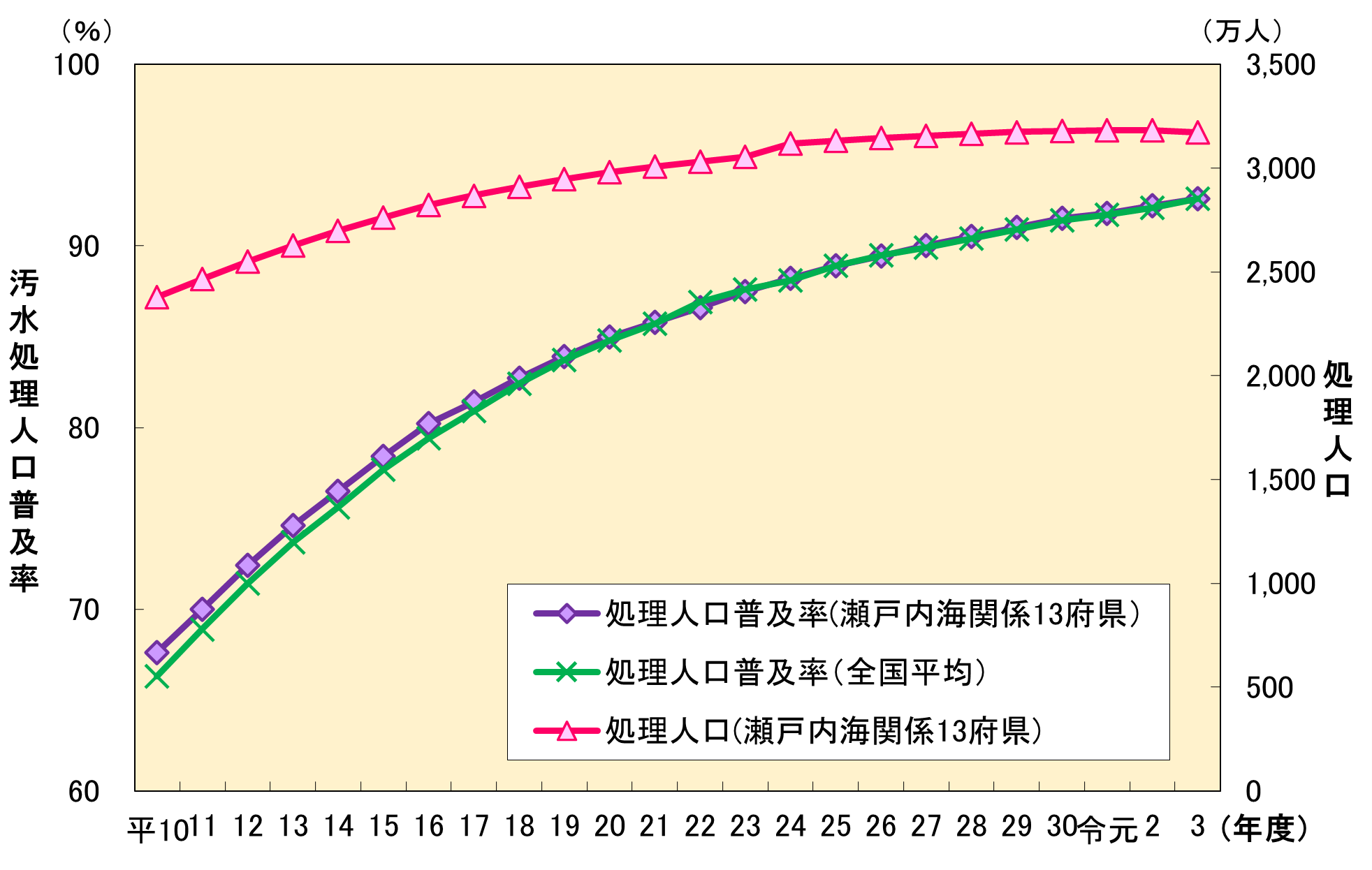

13府県における令和3年度末の汚水処理人口は3,423万人で、処理人口普及率は92.6%となっている。

汚水処理人口普及率の推移

- 総人口は、総務省発表の住民基本台帳による。

- 平成22年度から令和3年度の全国の数値は、東日本大震災の影響により公表対象外であった県及び市町村を除く値である。

出典:環境省発表資料(都道府県別汚水処理人口普及状況)より作成

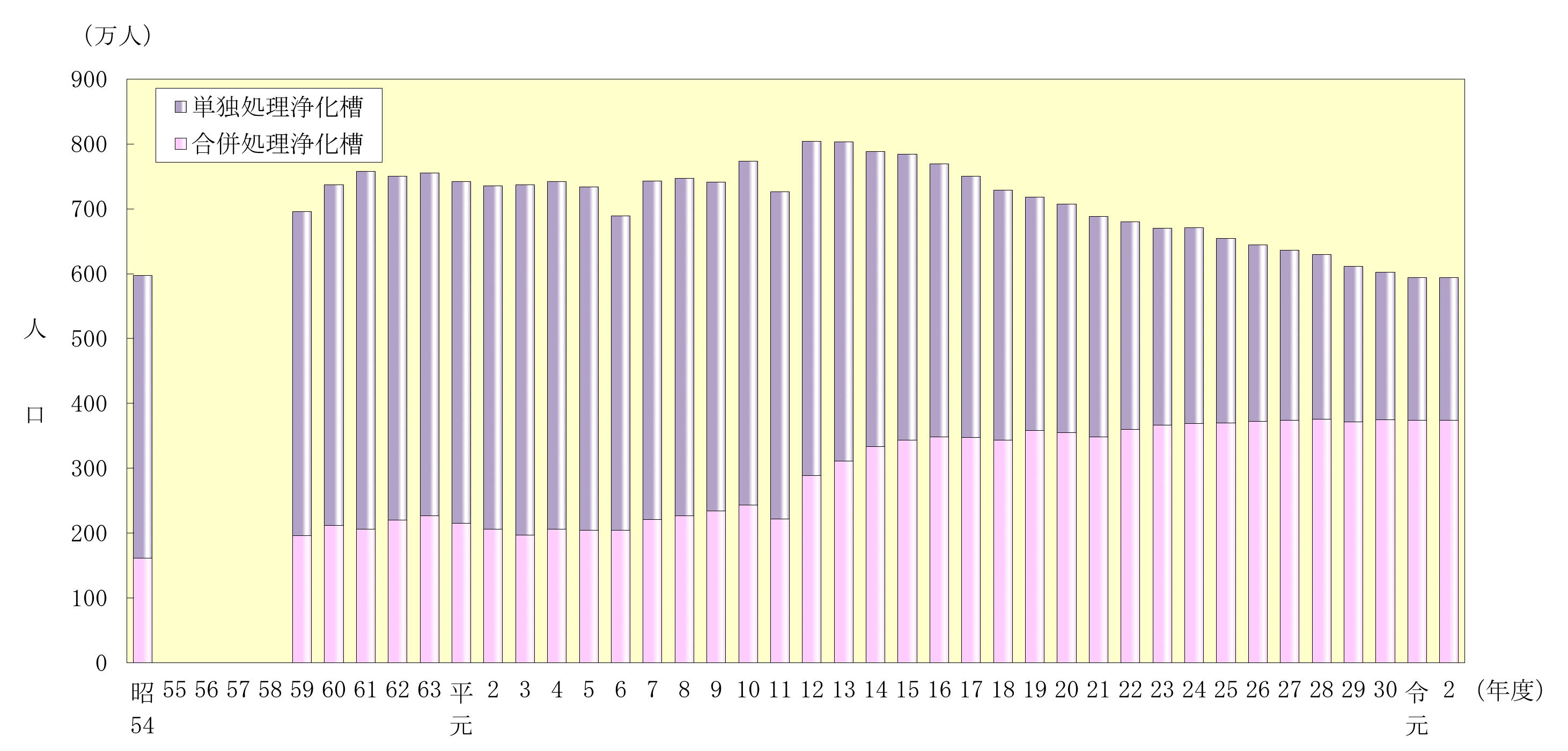

●浄化槽の整備等

各種の浄化槽指導要領等に基づき合併処理浄化槽の設置を指導するとともに、高度処理の導入の指導を行った府県も見られた。 また、汚泥の引き抜き等の維持管理の徹底指導が実施された。

浄化槽人口及び合併浄化槽の人口割合の推移

出典:平成11年度までは各府県報告、平成12年度以降は「日本の廃棄物処理」(環境省)より作成