- TOP

- 消費者向け情報

- 自治体向け情報

- 事業者向け情報

- 各種イベント等

- 各種窓口案内(環境省)

- サイトマップ(環境省)

- 検索(環境省)

「第五次循環型社会形成推進基本計画」では、食品ロスの削減を我が国における喫緊の課題であると位置付けており、

2030 年度までに 2000 年度比で家庭からの食品ロスを半減する削減目標の達成を目指し徹底的に取り組むとしています。

目標の達成に向けて、自治体が消費者や事業者に働きかけを行うことが期待されます。

ここでは、自治体に対する国の支援情報も紹介しています。

我が国における家庭系食品ロスの発生量の推計や、

自治体における食品ロスの発生量及び発生要因の調査方法・事例について紹介します。

事業系の食品ロスの発生量の推計は、

事業者向け情報「食品ロスの発生実態を知る」をご覧ください。

環境省では、自治体等が家庭から発生する食品ロスの発生状況を把握するために実施する「家庭ごみのごみ袋開封調査」の手順を手順書や動画にまとめました。

環境省では、平成29年度から令和4年度にかけて、「市区町村食品ロス実態調査支援事業」を実施し、ごみ袋開封調査の実施を通じた食品ロス発生量の調査への支援を行いました。

自治体が家庭から発生する食品ロスの発生要因を把握する際に有効なツールを紹介します。

食品ロスダイアリー

家庭で発生した食品ロスの発生理由などを市民モニターが日記形式で記録する調査「食品ロスダイアリー」等により、食品ロスの発生要因を把握することができます。これらは、食品ロス削減の取組の効果測定にも活用されています。

7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー

食品ロスダイアリー調査に活用できるテンプレートは以下からダウンロードできます。

発生要因調査の実施例

発生要因の調査は、徳島県や神戸市をはじめ、複数の地方公共団体で実施されています。

徳島県が平成29年度に実施したモニター調査の結果は下記リンクをご覧ください。

また、神戸市では平成28~29年に実施した食品ロスの発生実態調査(食品ロスダイアリー調査)ならびにその他モニター調査等の結果を踏まえ、「食品ロス削減に向けたアクションメニュー」を取りまとめました。詳細は下記リンク先をご覧ください。

環境省では、毎年、市町村における食品ロス調査の結果に基づき、家庭系食品ロスの発生量の推計を行っています。

(令和7年度調査を以て統計法に基づく統計調査としての実施を終了します。なお翌年度以降も同内容調査は実施予定です。)

推計結果

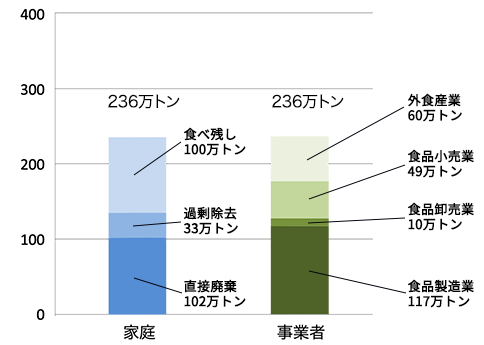

我が国の家庭系食品ロスの発生量は、233万トンと推計されています。そのうち、直接廃棄が100万トン、過剰除去が36万トン、食べ残しが97万トンと推計されています。

食品ロス削減を推進する上では、食品ロス削減目標を設定することが重要です。

「第五次循環型社会形成推進基本計画」では、国連の「持続可能な開発計画(SDGs)」を踏まえ、2030年度までに家庭からの食品ロスを半減するとの目標が定められました。

第4次食育推進基本計画(2021年)では、「食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合」を令和7年度までに80%以上とすることが定められています。

令和元年5月に成立した「食品ロスの削減の推進に関する法律」にて、食品ロス削減推進計画の策定は、地方公共団体の努力義務とされています。 環境省作成の「地方公共団体向け 食品ロス削減推進計画策定マニュアル」は、地方公共団体が食品ロス削減推進計画を策定または変更する際にご活用いただけます。

自治体における食品ロス削減の事例や取組マニュアル等を紹介します。

環境省作成の「自治体職員向け食品ロス削減のための取組事例集」は、自治体における食品ロス削減の取組にご活用いただけます。

また、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会では、自治体が実施する食品ロス削減のための施策を「食品ロス削減のための自治体施策集」にとりまとめています。

※令和6年10月に、本資料の名称を「自治体職員向け食品ロス削減のための取組マニュアル」から変更しました。

環境省作成の「~自治体・事業者向け~消費者の行動変容等による食品ロスの効果的な削減に向けた手引き」は、地域の食品ロスを削減するために留意すべき観点や、効果的な施策例、施策効果を高めるための工夫等を紹介しており、自治体・事業者等による食品ロス削減の取組にご活用いただけます。

~自治体・事業者向け~消費者の行動変容等による食品ロスの効果的な削減に向けた手引き(令和7年3月版)

環境省作成の「自治体職員のための学校給食の食べ残しを減らす事業の始め方マニュアル」は、市区町村の教育現場における食品ロス削減に係る取組にご活用いただけます。

環境省作成の「フードドライブ実施の手引き」は、地方自治体が自らフードドライブを実施する、もしくは地域内の住民団体等がフードドライブを実施する際に地方自治体に何らかのアドバイス、助言が求められる場面でご活用いただけます。

農林水産省では、食品関連事業者から発生する食品ロス削減を図る一つの手段としてフードバンク活動を支援しています。フードバンクの詳細は、以下をご参照ください。

環境省では令和2年度から令和6年度に食品ロス削減・食品リサイクルを推進するためのモデル事業を実施する地方公共団体を公募し、事業の支援を実施しました。報告書概要版ならびに個々の報告書は下記のリンクからダウンロードいただけます。

環境省では、学校給食における食品廃棄物の3R促進や食品ロス削減の推進を図ることを目的に、学校給食に関するモデル事業を実施しました。

令和3年度以降は下記の自治体でモデル事業を実施しました。

令和3年度

厚木市:「小・中学校から排出される食品廃棄物の減量化・資源化事業」最終報告書(厚木市)[PDF : 1.11MB]

三重県:「みんなで作ろう!もったいな!いなばのループ!」最終報告書(三重県)[PDF : 3.08MB]

令和4年度

大津市:「『Fun to Eat 楽食』学校給食の残食削減に向けた取り組み」最終報告書(大津市)[PDF : 351KB]

三重県:「伊賀つばさ流~エコざんまいの巻~」最終報告書(三重県)[PDF : 910KB]

令和5年度

倉敷市:「学校給食調理場で行う廃棄される地元産食材のレトルト加工手法の確立モデル事業」最終報告書(倉敷市)[PDF : 537KB]

令和6年度

福岡県福岡市:「食品廃棄ゼロスクールモデル事業」最終報告書(福岡市)[PDF : 1.05MB]

三重県:「伊賀市流 ICT等を活用したかん食の術 ~感謝の心で 完食できる 地球環境にやさしい学校を目指して~」最終報告書(三重県)[PDF : 2.82MB]

環境省ホームページ「食品リサイクル推進マッチングセミナー(平成27年度~)」の中で、食品リサイクルループの優良事例を紹介しています。

消費者庁ホームページ「地方公共団体の取組事例」の中で、自治体の取組を紹介しています。

食品ロス削減対策を進める際に利用可能なツールを紹介します。

飲食店での食品ロス削減のため、飲食店や消費者に対して、どうしても食べきれない場合は、持ち帰ることで食品ロスを削減できることの啓発をお願いします。

また、持ち帰りには注意事項の遵守が必要であることを、消費者と飲食店の双方に理解頂くことにも努める必要があります。

「mottECO(モッテコ)」ロゴ・普及啓発資材を活用頂いている事業者等は、下記ページより確認いただけます。

環境省では、「mottECO(モッテコ)」の普及を図ることを目的として、令和3年度にインターネット消費者アンケート調査を実施しました。調査結果は、以下のリンクからダウンロードいただけます。

飲食店での3010運動を進めるツールとして、環境省では「3010運動普及啓発用三角柱POP」データを公開しています。農林水産省では、全国各地の自治体が作成している「おいしい食べきりキャンペーン」ちらしを紹介しています。消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省では、飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項を作成しています。

小売店における食品ロス削減を進めるためのツールです。

消費者庁では、政府広報オンラインで食品ロスの削減のための取組例や啓発動画を公開しています。