- TOP

- 消費者向け情報

- 自治体向け情報

- 事業者向け情報

- 各種イベント等

- 各種窓口案内(環境省)

- サイトマップ(環境省)

- 検索(環境省)

食品ロスは、国内外で関心が高まっています。

その削減に向けて私たち消費者一人一人が

主体的に取組むことが重要です。

食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。

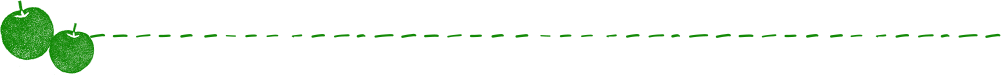

日本では令和5年度に、約464万トンの食品ロス(家庭から約233万トン、事業者から約231万トン)が発生したと推計されています。

家庭で発生する食品ロスは、大きく3つに分類されます。

1. 食卓にのぼった食品で、食べ切られずに廃棄されたもの(食べ残し)

2. 賞味期限切れ等により使用・提供されず、手つかずのまま廃棄されたもの(直接廃棄)

3. 厚くむき過ぎた野菜の皮など、不可食部分を除去する際に過剰に除去された可食部分(過剰除去)

食品ロスを減らすためにできることを、

買い物のとき、調理のとき、保存のとき、外食するとき、食べきれないときの場面ごとに整理しました。

自身や家族で食べきれると思う量を注文し、どうしても食べきれない場合は、お店の方の説明を良く聞いたうえで、持ち帰ることで食品ロスの削減に繋がります。

このマークがあるお店は食べ残しの持ち帰りを推奨しています。

持ち帰る際には、お店の方に注意事項をしっかりと確認してください。

「mottECO(モッテコ)」ロゴ・普及啓発資材を活用頂いている事業者等は、下記ページより確認いただけます。

環境省では、「mottECO(モッテコ)」の普及を図ることを目的として、令和3年度にインターネット消費者アンケート調査を実施しました。調査結果は、以下のリンクからダウンロードいただけます。

買い物の前に冷蔵庫の中の在庫を確認したり、食べきれないほどの食材を買いすぎないようにしましょう。すぐに食べる商品は、賞味期限や消費期限の長い商品を選択するのではなく、陳列順に購入しましょう。

賞味期限、消費期限とは?

賞味期限、消費期限の定義については、消費者庁ホームページをご覧ください。

食べきれなかった食品については、冷凍などの傷みにくい保存方法を検討しましょう。また、保存していた食べ残しを忘れてしまわないように、冷蔵庫の中の配置方法を工夫しましょう。

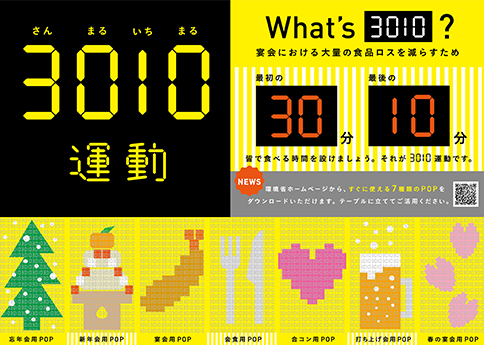

まずは食べきれる量の注文を心がけましょう。残ってしまった場合には、ドギーバッグ等で持ち帰ることができるかどうかを確認してみましょう。特に宴会では食べ残しが多く出ます。乾杯後30分間、お開き10分前は、自分の席で料理を楽しむ「3010運動」に取り組んでみませんか。

買いすぎて食べきれない場合や、贈答品が余ってしまう場合には、フードドライブなどへの寄付やお裾分けを検討しましょう。お住まいの自治体がフードドライブを行っているかについては、自治体のホームページ等を確認ください。

食品ロスの削減には、連携・協力して取り組んでいくことが重要です。

ここでは、事業者や地方自治体の取組を紹介します。

農林水産省資料「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」および消費者庁ホームページ「民間団体の取組事例」等で、事業者の取組が紹介されています。

全国清涼飲料連合会は、食品ロスの一部である飲み残し削減を呼びかける資料を作成し、公開しています。

全国の都道府県、市町村が「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」をつくり、協力して取組を進めています。具体的な取組は全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会が公表する「食品ロス削減のための自治体施策集」にまとめられています。