「ローフットフード」という言葉は、資源やエネルギーの無駄を抑えた環境に優しい食材や調理方法のこと。まだ「聞いたことがない」という方が多いのは当然で、4年ほど前から『スマート・ウィメンズ・コミュニティ』が提唱して、普及啓発を目指した活動を続けています。生活の中で、食材と環境の関係をわかりやすく見える化する取組が、第2回グッドライフアワードで環境大臣賞グッドライフ特別賞を受賞しました。

環境と身体によい食材を楽しく使いこなそう!

活動のきっかけは?

「水があるのは当たり前」という感覚は世界では普通ではない!

世界を旅した経験が活動のきっかけでした。

世界を旅した経験が活動のきっかけでした。

代表の東みちよさん(左)と、

料理研究家の横田美宝子さん(右)。

代表の東みちよさん(左)と、

料理研究家の横田美宝子さん(右)。

道志村の水源林での活動の様子。

道志村の水源林での活動の様子。

地元農家を応援する取組も!

地元農家を応援する取組も!

『スマート・ウィメンズ・コミュニティ』は横浜市内を拠点として、持続可能な社会のためのライフスタイル提案や低炭素な暮らしの推進を目指して活動している女性のネットワークです。代表理事を務めるのは、ライフスタイルジャーナリストとしても活躍する東みちよさん。「ローフットフード」への取組を始めたのも、東さんのある体験がきっかけでした。

「バックパックでアジアを旅行していた時に、水道の蛇口をひねると当たり前のようにきれいな水が出てくる日本の状況は、世界では普通のことではないと実感しました。もう20年ほども前から、世界各地では異常気象で砂漠化が進んでいました」

その後、東さんはライフスタイルジャーナリストとして活動する中で、原料の生産から消費、廃棄に至る過程で消費する水の量を算定する「ウォーターフットプリント」という考え方に出会います。ウォーターフットプリントは農産物から工業製品まで評価対象に含まれる考え方で、数値を算出するのも大変です。

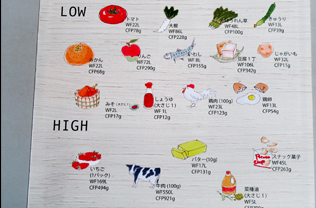

東さんは「毎日の暮らしの中で使う食材にテーマを絞って、わかりやすくフットプリント値を紹介すれば、たくさんの人がやってみたくなる活動になるのでは」と考えました。ウォーターフットプリントだけでなく、同じように生産過程の二酸化炭素排出量を算出する「カーボンフットプリント」にも着目。東京都市大学の伊坪徳宏教授と研究室ゼミ生の協力で一般的な食材の、水とカーボンそれぞれのフットプリント値を算出。フットプリント値の低い、つまり環境にいい食材を「ローフットフード」と命名し、普及するための活動を始めたのです。

どんな取り組みを?

レシピを考案して料理教室などを開催!

フットプリント値をまとめた

リーフレットなどを制作。

フットプリント値をまとめた

リーフレットなどを制作。

クッキング講座などを中心に開催しています。

クッキング講座などを中心に開催しています。

いかに「ローフットフード」でも、遠くの産地から運んでくると余分な二酸化炭素が排出されてしまいます。だから「ローフットフード」に興味を持つと、地産地消にもこだわりたくなってくるのです。さまざまな食材のフットプリント値を並べてみると、ローフットな食材はマクロビオティックなどにも通じる「健康にもいい食材」であることがわかりました。

ちなみに、一般的なエンジン自動車でガソリン1リットルを燃やした時に排出される二酸化炭素の量は約2.3kgとされています。『スマート・ウィメンズ・コミュニティ』が提示しているカーボンフットプリント値を見ると、牛肉(100gあたり)は921g、鶏肉は123gですから、牛肉と鶏肉の差は798g。料理に使う肉を牛から鶏に変えると、燃費が10km/1リットルの自動車で約3.5kg走行する分の二酸化炭素排出を削減できる計算になります。

かといって、「ウォーターフットプリント」や「カーボンフットプリント」といった概念を知り、数値を学ぶだけの「お勉強」的な活動では、たくさんの人に参加してもらうことは難しいでしょう。『スマート・ウィメンズ・コミュニティ』では、ローフットフードを活用したレシピを提案し、料理して一緒に食べることを楽しむ料理教室などを中心に活動を広げています。

たとえば、肉の代わりにおからを使ったハンバーガーなど、ローフットフードの料理はとてもヘルシーな料理でもあります。ヘルシーな料理作りを楽しみながら、ローフットへの意識が目覚めることで、毎日の暮らしと環境の関係を考えるきっかけになるというのが、この取組のすばらしいところです。

成功のポイントは?

神奈川県や横浜市など、周囲と連携して地道に活動。

2014年11月のクッキング講座。

2014年11月のクッキング講座。

さまざまなレシピを提案!

さまざまなレシピを提案!

今、『スマート・ウィメンズ・コミュニティ』のメンバーは12名ほど。横浜市などで暮らす女性たちです。「ローフットフード」の活動は、普及啓発が中心ですが、東さんがライフスタイルジャーナリストであるように、メンバーの個性はいろいろ。イラストやデザイン、カメラ、WEBサイト制作、ヨガ、栄養士など、メンバーそれぞれが得意なことを生かして、さまざまな活動に取り組んでいます。仲間の得意なことをいかして、楽しみながら活動していることが、第一の成功のポイントといえるでしょう。

また「ローフットフードの消費者意識調査とIT見える化」は、神奈川県の『消費者力アップ! 県民提案事業』に選ばれています。さらに、横浜市とも連携し、さまざまな市のイベントに参加するなど、コンスタントに発表の場を得ていることが、活動への意欲に繋がっているそうです。

今後は、『消費者力アップ! 県民提案事業』として、小売店などでの消費者意識調査を実施して、流通や小売り業者との連携も深め、ローフットフードがグリーン消費の新たな指標になれるよう、さらに取組を広げていくことが目標です。

レポート

晴天に恵まれた『青空ローフットフード講座』

『青空ローフットフード講座』参加者のみなさん

『青空ローフットフード講座』参加者のみなさん

食材は自分たちで畑から収穫しました!

食材は自分たちで畑から収穫しました!

屋外でクッキング!

屋外でクッキング!

この日のメニューは、トマトのマリネと、

塩ゴーヤのソースでした!

この日のメニューは、トマトのマリネと、

塩ゴーヤのソースでした!

2015年8月9日。神奈川県横須賀市、三浦半島にある湘南国際村の『森と畑の学校』という場所で開催された『青空ローフットフード講座』へ取材に伺いました。『森と畑の学校』は地元の有志と農家が力を合わせ、土地の開墾から始めて畑を作り、収穫体験などができる民間の施設です。

この日の参加者は30名ほど。5ヘクタールもある広大な畑と森を見学してから、葉山で完全予約制の隠れ家カフェ『3pm』を営む料理研究家の横田美宝子さんの指導で、自分たちで畑から収穫してきたトマトやゴーヤを使った料理作りを楽しみました。

この日は真夏の炎天下でしたが、森の木陰を抜ける海風は心地よく、もちろん料理はすべてがおいしくて……。料理のスペシャリストである横田さんや、『森と畑の学校』という地元の魅力的な活動とのコラボであることが、ローフットフードの可能性をさらに広げてくれるように感じるひとときでした。

『スマート・ウィメンズ・コミュニティ』では、道志村で水源の森の間伐を手伝ったり、地産地消を支えてくれる横浜近郊の農家さんを訪ねるイベントなども開催しています。

「地元で生産された地産地消の野菜は、大規模な産地のものと比べて少し高かったりするかも知れません。でも、作っている人の顔が見えて、その野菜が食卓に並ぶまでのストーリーを知ることができれば、少し高くても選んでくれる人は増えるはず。神奈川県下の農家さんも、今、世代交代の時を迎えています。地元の農家さんを応援するためにも、地産地消、そしてローフットフードを広げていきたいですね」と東さん。 おいしくて楽しい取組が、さらに広がっていくことを応援しています!