世代間交流プロジェクト『森里川海ふるさと絵本』制作マニュアル

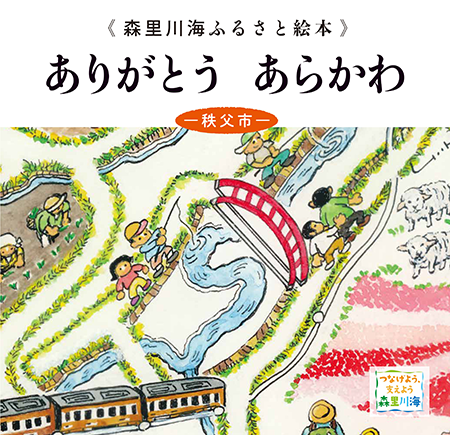

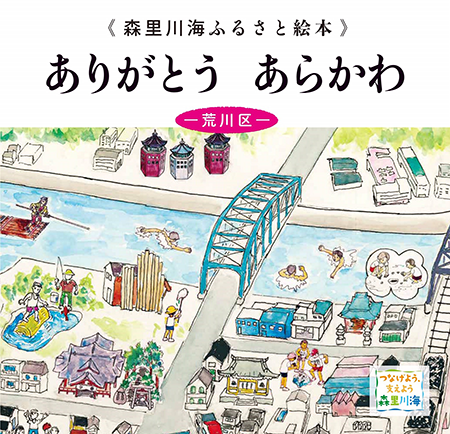

秩父市と荒川区での実践を元に、「森里川海ふるさと絵本」の制作手順をわかりやすくまとめた「世代間交流プロジェクト『森里川海ふるさと絵本』制作マニュアル」を作成いたしました。各地域の状況に応じてアレンジしながらご活用ください。

・

世代間交流プロジェクト『森里川海ふるさと絵本』制作マニュアル(PDF形式:9,253KB)

プロジェクト

現在、陽野ふるさと電力が立ち上がり、小水力発電所を建設。売電収益で、里山保全活動等。

詳しくはこちら

現在、介護施設にて絵本の読み解きや、イベントでの絵本の読み聞かせ、川の水質検査等を実施。

詳しくはこちら

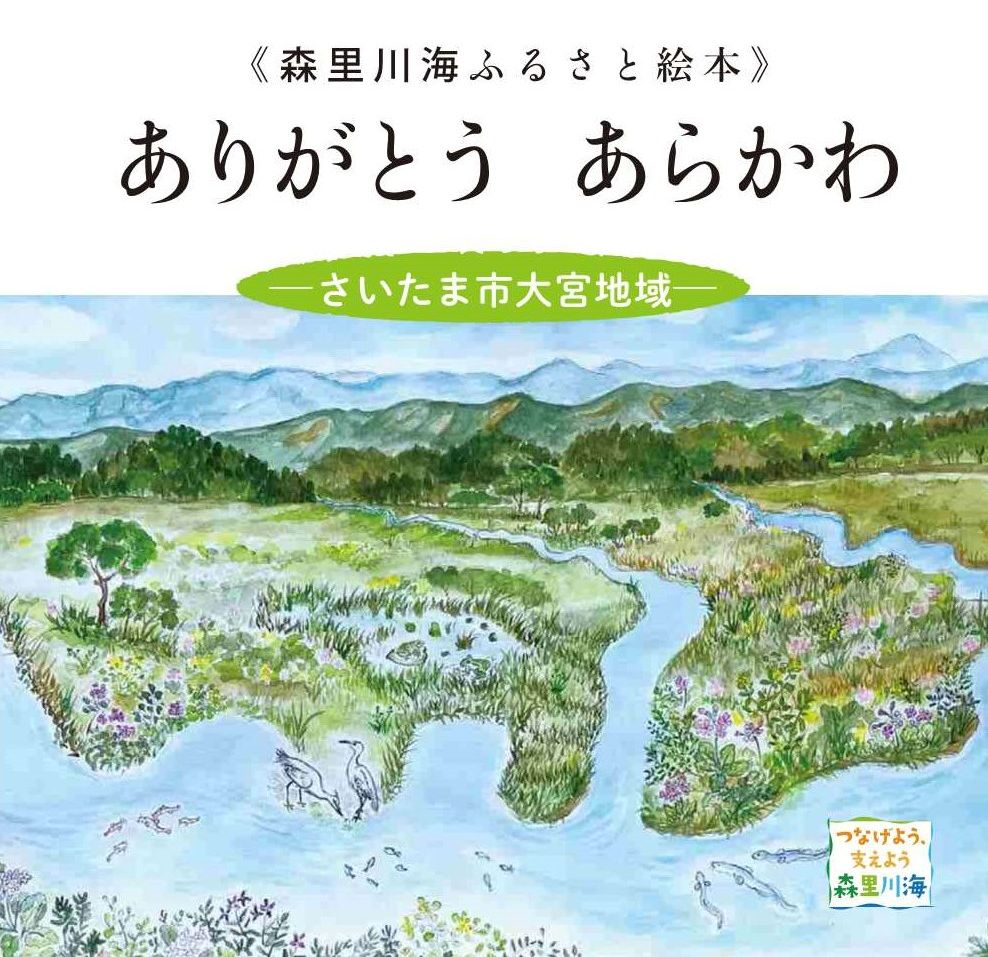

現在、様々な活動に発展中。2022年6月には、大宮そごう・西武にて、パネル展を開催。

詳しくはこちら

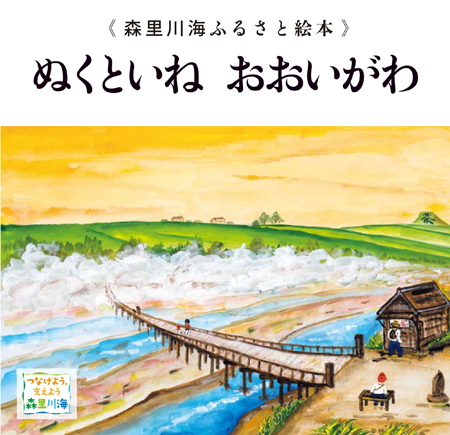

大井川流域で「≪森里川海ふるさと絵本≫ぬくといね おおいがわ」が完成しました。

絵本づくりは、南アルプスから駿河湾まで流れる大井川が人びとの暮らしにどんな恵みをもたらしてきたのだろうと、島田市を中心とした大井川流域に暮らす年長者の五感の記憶にもとづいて思いを巡らせることからスタートしました。

そして、島田樟誠高等学校の生徒が、森里川海と豊かに暮らす知恵や技術、文化を年長者から聞き書きし、それを地域の絵師や有志で集まった人たちが、有識者の指導のもとに、絵や言葉に置きかえていきました。

巻末には、生徒たちが取り組んだ防災紙芝居を掲載しているほか、前後見返しページには、「『森は海の恋人』水の循環研究会(静岡県)」による報告書及び報告書をもとに作成した紙芝居の一部を加工・編集し、掲載しています。

こうして制作された絵本が、地域の魅力を再発見することにつながり、現在の私たちの暮らしがより豊かになることの一助になれば幸いです。

今後、同様の取組が他の地域でも展開されることを願い、完成披露発表会を開催しましたので、ご報告いたします。

絵本PDFデータ 『ぬくといね おおいがわ』絵本制作過程資料

『ぬくといね おおいがわ』絵本制作過程資料 完成披露発表会の様子

完成披露発表会の様子

大井川流域で≪森里川海ふるさと絵本≫づくりが始まりました。

・滋賀県立大学 講師 上田洋平先生による 講演「過去を育てて未来を創る」よりコメント抜粋

生産性や生産力をものさしとして、田んぼを「米をつくる場所」に一元化した結果、いかに合理的に効率よくより多くの米が収穫できるかを目指すようになりました。

その中で切り捨てられてきたものがたくさんあります。

昔、田んぼは、ただ米をつくる“工場”ではなく、“魚のゆりかご”でもあったんです。

春、人間達の田植えが済んで、フナやコイ、ナマズといった琵琶湖の魚たちの産卵時期になると、夜中魚たちはこの時期に降るまとまった雨に乗じて水路をたどって田んぼに上がってきて産卵します。

親はつかまって、人間に食われるリスクはありますが、稚魚にとっては人間がいる田んぼや天敵も近寄りがたく安全で、浅くて水も温かいので快適なのですくすく育ちます。

夏、中干しのために人間が田んぼの水を抜くのに乗じて琵琶湖に帰っていく。

人といきものとが互いに“したたか”に利用し合い、しばしばギリギリの“おりあい”をつけながら共に生きてきました。

人間にとって田んぼである場所が、魚にとってはゆりかご、子供らにとっては遊び場というふうに、それぞれの「環環境」であるというような自然と重層的で豊かな関わりの記憶を今聞いておかないと、もう取り戻せない段階にきていると思います。

森里川海プロジェクトFacebookは

森里川海プロジェクトFacebookは 森里川海プロジェクトInstagramは

森里川海プロジェクトInstagramは