地球環境・国際環境協力

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第7次評価報告書(AR7)サイクル

第7次評価報告書(AR7)サイクルにおける各報告書

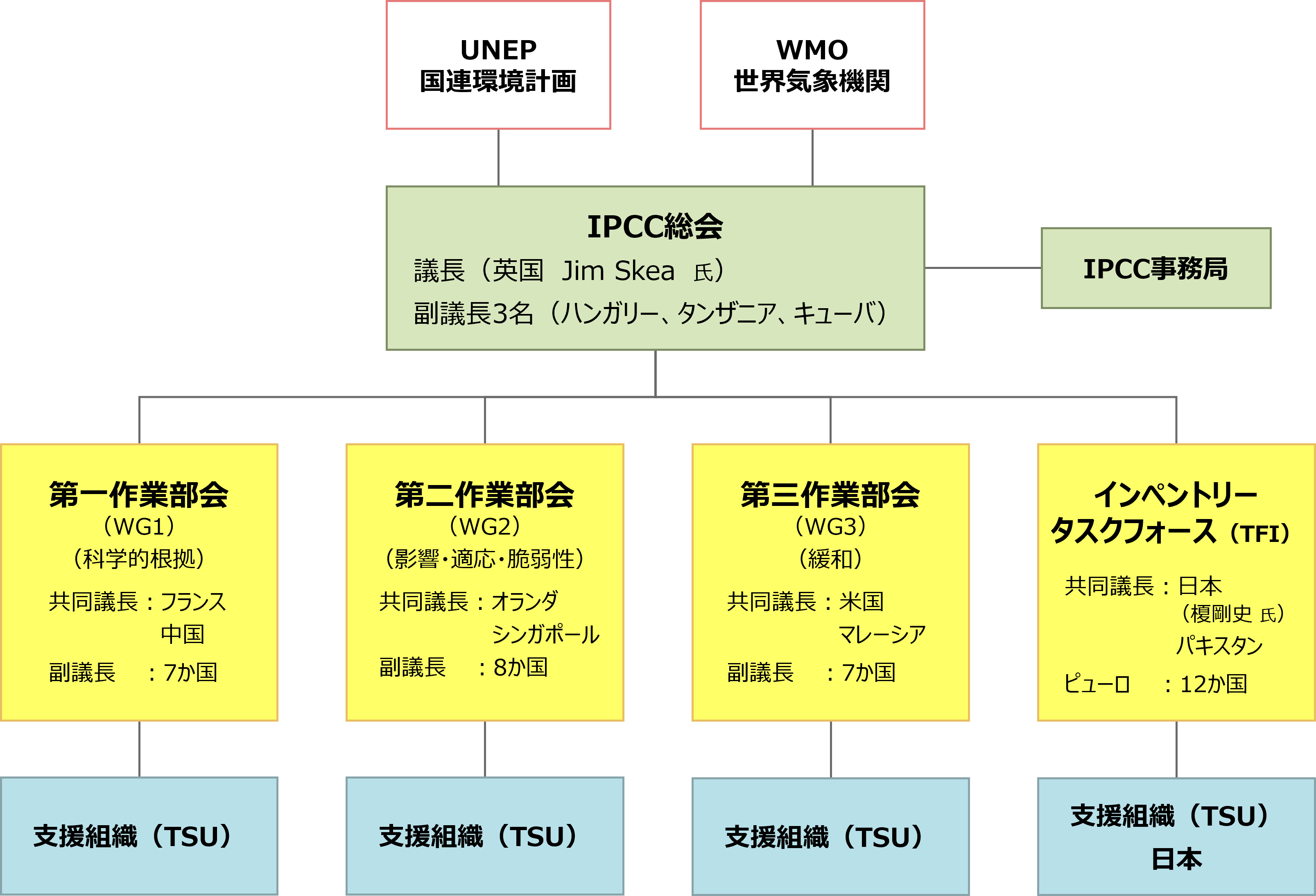

IPCC第59回総会(令和5年7月)において、IPCC第7次評価報告書(AR7)の作成プロセスでIPCCを率いるビューロー(議長団)メンバー等が選出され、AR7プロセスが開始されました。IPCC議長には Jim Skea氏(英国)、我が国からはインベントリータスクフォース(TFI)共同議長に榎剛史氏が就任しました。

AR7に関する情報について、当ページで順次公開していきます。

作業部会

IPCCは評価対象により分けられた3つの作業部会から構成されてます。

- 第1作業部会(WG1)- 自然科学的根拠

- 第2作業部会(WG2)- 影響・適応・脆弱性 (影響と適応に関する1994 年IPCC テクニカルガイドラインの改訂と更新を含む)

- 第3作業部会(WG3)- 気候変動の緩和

特別報告書等

現在、作成が決定されている特別報告書等は以下の通りです。

- 気候変動と都市に関する特別報告書

- [短寿命気候強制力因子(SLCF)インベントリに関する]2027年IPCC方法論報告書

- [国家温室効果ガスインベントリのための二酸化炭素除去(CDR)技術・炭素回収利用及び貯留(CCUS)に関する]2027年IPCC方法論報告書(追加ガイダンス)

報告書ごとの情報

評価報告書

■令和7年2月 IPCC第62回総会にてWG1・WG2・WG3のアウトラインが決定

アウトライン:Decision-8-Working-Group-Outlines.pdf (外部へのリンク)

■令和7年3月 主執筆者等の参加意向調査 ※令和7年3月28日に締め切りました

■令和7年12月 第1回WG1・WG2・WG3合同主執筆者会合(パリ・フランス)

『AR7 第1作業部会の報告 『気候変動 - 自然科学的根拠』』

『AR7 第2作業部会の報告 『気候変動 - 影響・適応・脆弱性』』

『AR7 第3作業部会の報告『気候変動 - 気候変動の緩和』』

『気候変動と都市に関する特別報告書』

■令和6年7月 IPCC第61回総会にてアウトラインが決定

アウトライン:Outline-of-Special-Report-on-Climate-Change-and-Cities.pdf (ipcc.ch)(外部へのリンク)

■令和6年9月 執筆者の推薦・IPCCによる選定 ※推薦者の公募は令和6年9月1日に締め切りました

■令和7年3月 第1回主執筆者会合開催(大阪・日本)

■令和7年7月 第2回主執筆者会合開催(モンバサ・ナイロビ)

■令和7年10月~12月 First Order Draftの査読(専門家)

査読者登録:Review Comments (ipcc.ch)(外部へのリンク)(9月17日~11月30日)

短寿命気候強制力因子(SLCF)インベントリに関する『2027年IPCC方法論報告書』

■令和6年7月 IPCC第61回総会にてアウトラインが決定

アウトライン:Outline-of-Methodology-report-on-SLCF.pdf (ipcc.ch)(外部へのリンク)

■令和6年9月 執筆者の推薦・IPCCによる選定 ※推薦者の公募は令和6年9月1日に締め切りました

■令和7年3月 第1回主執筆者会合開催(ビルバオ・スペイン)

■令和7年10月 第2回主執筆者会合開催(イスタンブール・トルコ)

国家温室効果ガスインベントリのための二酸化炭素除去(CDR)技術・炭素回収利用及び貯留(CCUS)に関する『2027年IPCC方法論報告書』(追加ガイダンス)

■令和7年10月 IPCC第63回総会にてアウトラインが決定

アウトライン:Decision-6-MR-CDR.pdf(外部へのリンク)

■令和7年11月 執筆者の推薦・IPCCによる選定 ※推薦者の公募は令和7年12月1日に締め切りました

環境省の取り組み

国際応用システム分析研究所(IIASA)と都市の変容に関する共同研究プロジェクトを令和5年9月に立ち上げました。

普及啓発:令和6年3月 国際シンポジウム「IPCC第7次評価サイクルへの日本の貢献と「気候変動と都市」に関するIIASAとの連携」を開催

令和7年3月 「日本-IIASA ジョイントセミナー in 横浜:日本の経験は、IPCC 気候変動と都市報告書にどのように貢献できるか?」を開催

AR7サイクルにおける体制

IPCC組織図

国内連絡会

IPCCの活動は、日本国政府にとって、気候変動に関する科学的知見の集積を行うという観点から、また、国連気候変動枠組条約の動向との関係性からも、非常に重要であると認識されています。

そこで、関係省庁では互いに連携・協力しながら、IPCC活動に参画する研究者への支援を積極的に行っており、関連4省庁(環境省・文部科学省・気象庁・経済産業省)のもとに、「IPCC国内連絡会」を開催しています。同連絡会は、IPCC活動全般についての進捗状況把握、AR7作成に関する情報の共有化とそれに関する意見交換等を図るべく、年1~2回程度、開催しています。

日本からの執筆者等

CLA:統括執筆責任者、LA:主執筆者、RE:査読編集者

2024年2月時点、敬称略、章・五十音順

第1作業部会報告書

|

|

氏名 |

所属・役職 |

|

スコーピング会合 |

大島 長 |

気象庁気象研究所 主任研究官 |

|

スコーピング会合 |

平林 由希子 |

国芝浦工業大学大学院 理工学研究科 教授 |

- 第2作業部会報告書

|

|

氏名 |

所属・役職 |

|

スコーピング会合 |

栗原 晴子 |

琉球大学 理学部 教授 |

|

スコーピング会合 |

森 信人 |

京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門 教授 |

- 第3作業部会報告書

|

|

氏名 |

所属・役職 |

|

スコーピング会合 |

飯山 みゆき |

国際農林水産業研究センター プログラムディレクター |

|

スコーピング会合 |

杉山 昌広 |

東京大学 未来ビジョン研究センター 教授 |

|

スコーピング会合 |

長谷川 知子 |

立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 |

|

スコーピング会合 |

森田 香菜子 |

慶応義塾大学 経済学部 准教授 |

- 気候変動と都市に関する特別報告書

|

|

氏名 |

所属・役職 |

|

第2章LA |

橋爪 真弘 |

東京大学 大学院医学系研究科 教授 |

|

第5章LA |

伊東 瑠衣 |

海洋研究開発機構(JAMSTEC) 付加価値情報創生部門 |

|

第5章LA |

ESTOQUE Ronald C. |

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 |

|

第5章RE |

SHAW Rajib |

慶應義塾大学 政策・メディア研究科 教授 |

|

スコーピング会合 |

足立 宗喜 |

環境省 地球環境局 総務課 気候変動科学室 室長補佐 |

|

スコーピング会合 |

ESTOQUE Ronald C. |

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 |

|

スコーピング会合 |

沖 大幹 |

東京大学大学院 工学系研究科 教授 |

|

スコーピング会合 |

吉田 有紀 |

国立環境研究所 気候変動適応センター アジア太平洋気候変動適応研究室 研究員 |

- SLCFインベントリに関する『2027年IPCC方法論報告書』

|

|

氏名 |

所属・役職 |

|

Vol1-第1章LA |

大原 利眞 |

日本環境衛生センター アジア大気汚染研究センター センター長 |

|

Vo1-第2章LA |

金谷 有剛 |

海洋研究開発機構(JAMSTEC)地球環境部門 |

|

Vol1-第6章LA |

小田 知宏 |

Universities Space Research Association (USRA) Senior Scientist |

|

Vol1 General RE |

田辺 清人 |

公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES) 上席研究員 |

|

Vol2-第1章LA |

黒川 純一 |

⼀般財団法⼈ ⽇本環境衛⽣センター アジア大気汚染研究センター |

|

Vol2-第2章LA |

藤森 俊郎 |

IHI 事業開発統括本部 技監 / 東北大学流体科学研究所 特任教授 |

|

Vol2-第3章LA |

森川 多津子 |

一般財団法人日本自動車研究所 環境研究部 主任研究員 |

|

Vol4-第4章LA |

森下 智陽 |

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 東北支所 主任研究員 |

|

Vol5 Waste RE |

山地 一代 |

神戸大学大学院 海事科学研究科 准教授 |

|

スコーピング会合 |

金谷 有剛 |

海洋研究開発機構(JAMSTEC)地球環境部門 |

|

スコーピング会合 |

黒川 純一 |

⼀般財団法⼈ ⽇本環境衛⽣センター アジア大気汚染研究センター |

|

スコーピング会合 |

竹村 俊彦 |

九州大学 応用力学研究所 大気海洋環境研究センター 所長 |

|

スコーピング会合 |

谷本 浩志 |

国立環境研究所 地球システム領域 副領域長 |

- CDR・CCUSに関する『方法論報告書』

|

|

氏名 |

所属・役職 |

|

スコーピング会合 |

岸本 文紅 |

国立研究開発法人 農業・食品産業総合技術研究所 グループ長補佐 |

|

スコーピング会合 |

中垣 隆雄 |

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 総合機械工学科 教授 |

AR7関連会議結果(2023年~)

- 第59回 総会 環境省報道発表<2023年7月>:AR7議長団選挙

- 第60回 総会 環境省報道発表<2024年1月>

- 第61回 総会 環境省報道発表<2024年8月>:特別報告書/方法論報告書(SLCF)のアウトライン決定

- 第62回 総会 環境省報道発表<2025年3月>:WG1~3のアウトライン決定

- 第63回 総会 環境省報道発表<2025年11月>:方法論報告書(CDR・CCUS)のアウトライン決定

リンク集

- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)など:最新の評価報告書や普及啓発(シンポジウム)関連情報を掲載