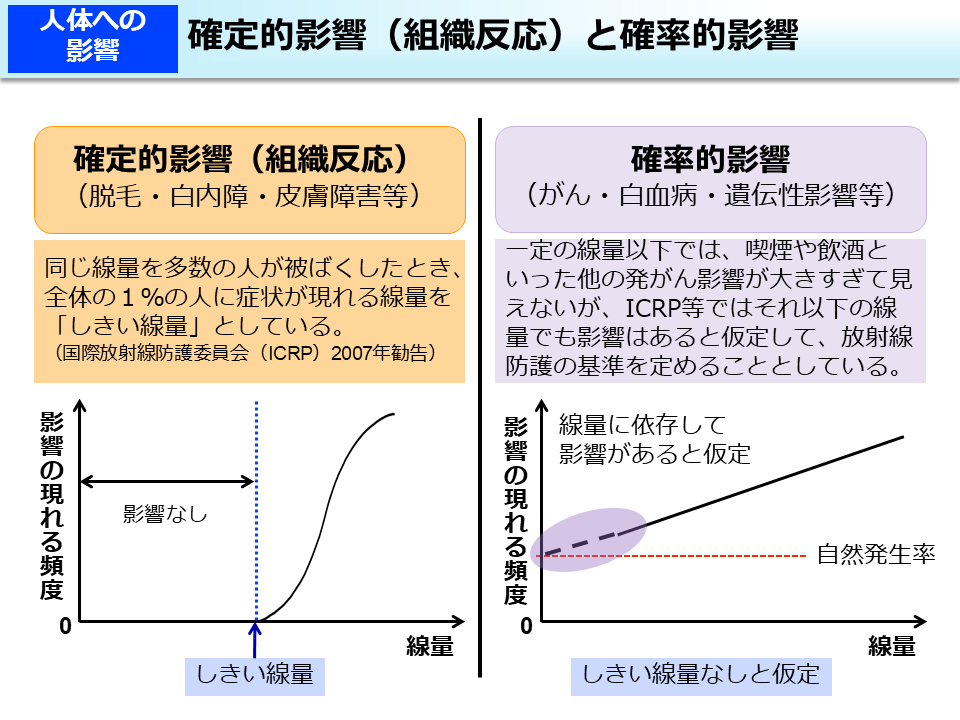

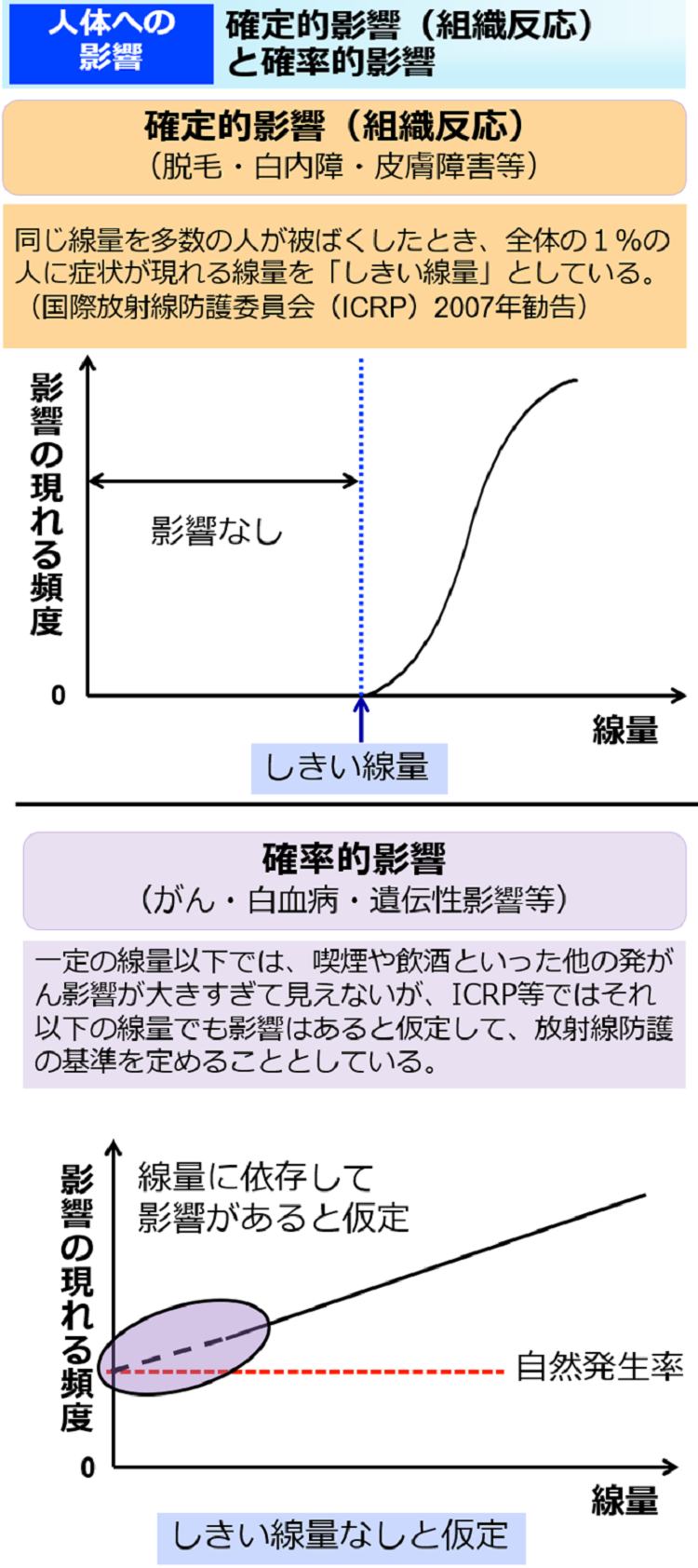

確定的影響の第一の特徴は、これ以下なら影響が生じない、これ以上なら影響が生じるという「しきい線量」が存在するということです。放射線感受性には個人差があり、感受性の高い人ほど低い線量で発症します。ICRP2007年勧告では全体の1%の人に症状が現れる線量をしきい線量としています。しきい線量を超えると、影響が現れる人の数が増え、影響の発生率は増加します。確定的影響の第二の特徴として、しきい線量を超えると、線量の増加に伴いよりたくさんの細胞死や変性が起こり、症状の重症度は重くなります。

一方、放射線防護において、確率的影響にはしきい線量はないと仮定されています。この仮定に基づくと理論上どんなに低い線量でも影響が発生する確率はゼロではないことになります。100~200ミリシーベルト以下の低線量域については、放射線被ばくによる確率的影響を疫学的に検出することが難しく、国際放射線防護委員会(ICRP)は、低線量域でも線量に依存して影響(直線的な線量反応関係)があると仮定して、放射線防護の基準を定めています(上巻P165「生物学的側面」)。

低レベル放射線によるがんのリスクを評価する場合には、主に広島・長崎の原爆被爆者集団の疫学調査の結果を用いています。放射線被ばく線量とがん発生の関係はおよそ100ミリシーベルト以上では、ほぼ直線的に線量と共にリスクが上昇することが分かっています(上巻P117「固形がんによる死亡と線量との関係」)。しかし、100ミリシーベルトより低い線量では、直線的にリスクが上昇するかどうかは明らかではありません(上巻P166「LNTモデルをめぐる論争」 )。

また原爆のように短い時間に高い線量を受ける場合に対して、低い線量を長時間にわたって受ける場合(低線量率の被ばく)のほうが、被ばくした総線量が同じでも影響のリスクは低くなるような傾向が、動物実験や培養細胞の実験研究で明らかになっています(上巻P116「低線量率被ばくの発がんへの影響」)。

(関連ページ:上巻P91「細胞死と確定的影響(組織反応)」)

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2025年3月31日

♦ アーカイブページはこちら