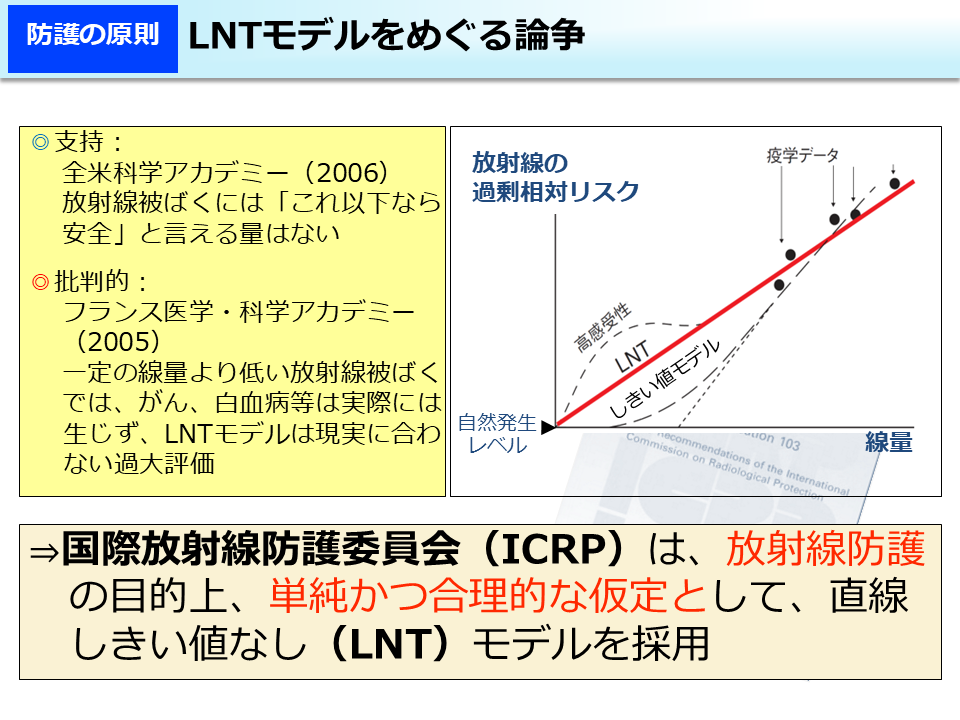

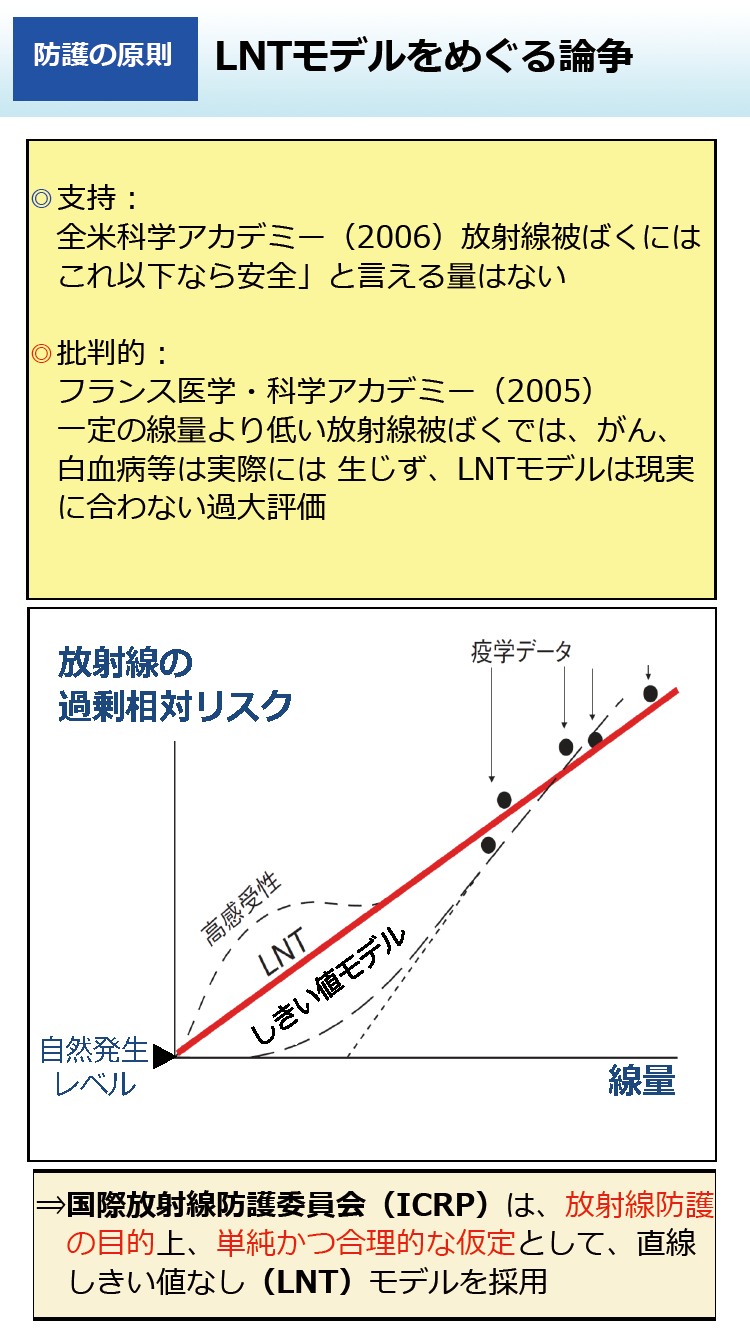

科学的な議論としては、100ミリシーベルト以下の確率的影響のリスク評価に直線しきい値なし(LNT)モデルが妥当であるかどうかということについての決着はついてはいません。例えば、全米科学アカデミー(NAS)では、2006年にLNTモデルは科学的にも妥当との見解を発表しました。100ミリシーベルト以下でもがんリスク上昇が見られる疫学的証拠があるとしています。また米国放射線防護審議会(NCRP)は、入手可能な疫学データはLNTモデルを広く支持していると2018年の解説で述べています1。一方で2017年以降に、100ミリグレイ以下の低線量域での線量効果関係を示すとともに2,3、しきい値モデルも排除できないとする論文2も公表されています。

一方、フランスの医学アカデミーと科学アカデミーは共同で、一定の線量より低い被ばくでは、がん、白血病等は実際には生じず、LNTモデルは現実に合わない過大評価である、という見解を2005年に発表しています。ここでは、インドや中国の高自然放射線地域の住民のデータに発がんリスクの増加が見えないこと、低線量放射線に特異的な防御的生物反応が次々と見つかったことが根拠となっています。

国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告では、線形モデルを適用しリスク計算を行っています。低線量域のリスクはゼロに近いが、リスクが上昇する線量のしきい値があるかどうかは不確かさがあるため、LNTモデルと線量・線量率効果係数の2を用いることで、放射線防護の実用的目的、すなわち、低線量被ばくのリスクの管理においてより単純かつ合理的な仮定を提供するとしています。一方で同勧告では、「低線量における不確実性を考慮すると 多数の人々がごく小さい線量を長期間受けることによるがんまたは遺伝性疾患の仮想的な症例数を計算することは、公衆の健康を計画する目的には適切ではないと判断する」ともしています。なお、WHO、UNSCEARでは線形二次線量反応モデルを適用してリスク計算を行っています。

(関連ページ:上巻P86「確定的影響(組織反応)と確率的影響」)

1. NCRP Commentary No.27:Implications of Recent Epidemiologic Studies for the Linear-Nonthreshold Model and Radiation Protection, 2018.

2. Lubin et al.: J. Clin. Endocrinol Metab. 102(7): 2575-2583, 2017.

3. Lene H. S. Veiga et al.: Radiat. Res. 185(5): 473-484, 2016.

出典

・ The National Academy of Sciences, “Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 2”, 2006.

・ Aurengo, A. et al., “Dose-effect relationships and estimation of the carcinogenic effects of low doses of ionizing radiation”,Académie des Sciences - Académie nationale de Médecine, 2005.

・ ICRP Publication 103「国際放射線防護委員会の2007年勧告」, ICRP, 2007.

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2024年3月31日

♦ アーカイブページはこちら