地域に水素サプライチェーンを導入しよう

地方公共団体の皆様へ

産官学が一体となり水素事業推進を図るにあたり、特に、計画から設備導入まで地方公共団体の主体的な取り組みが重要であるため、地方公共団体の皆様にとって参考となる情報を整理しています。

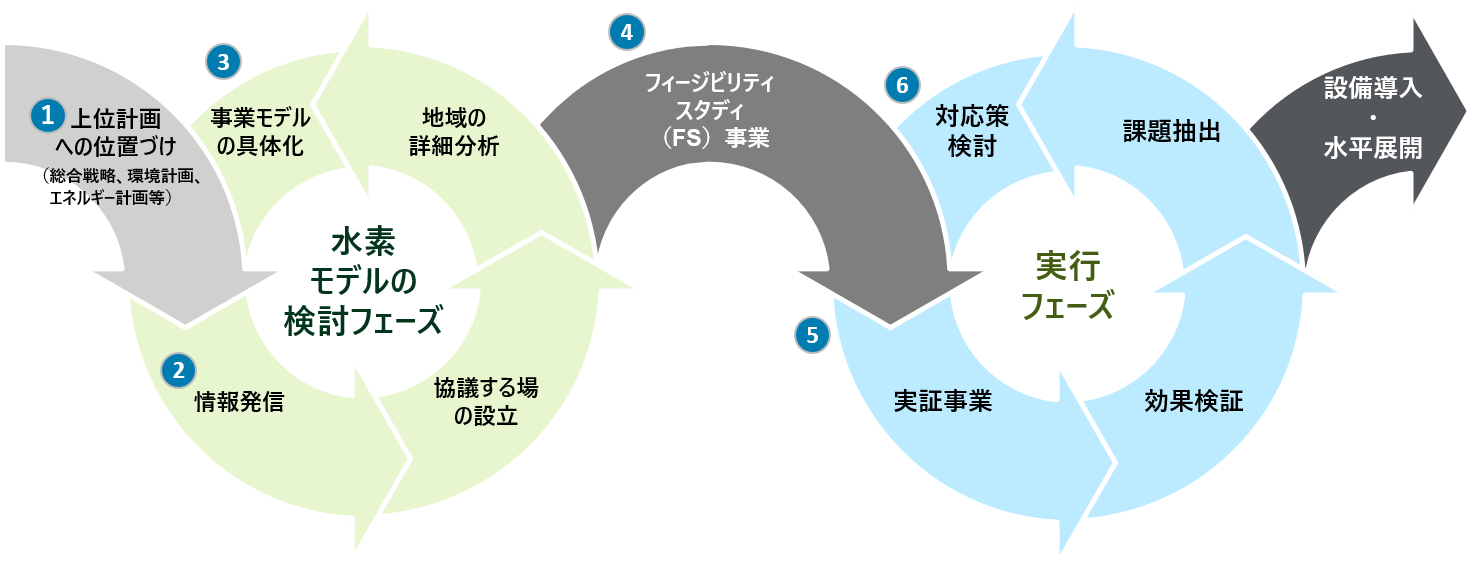

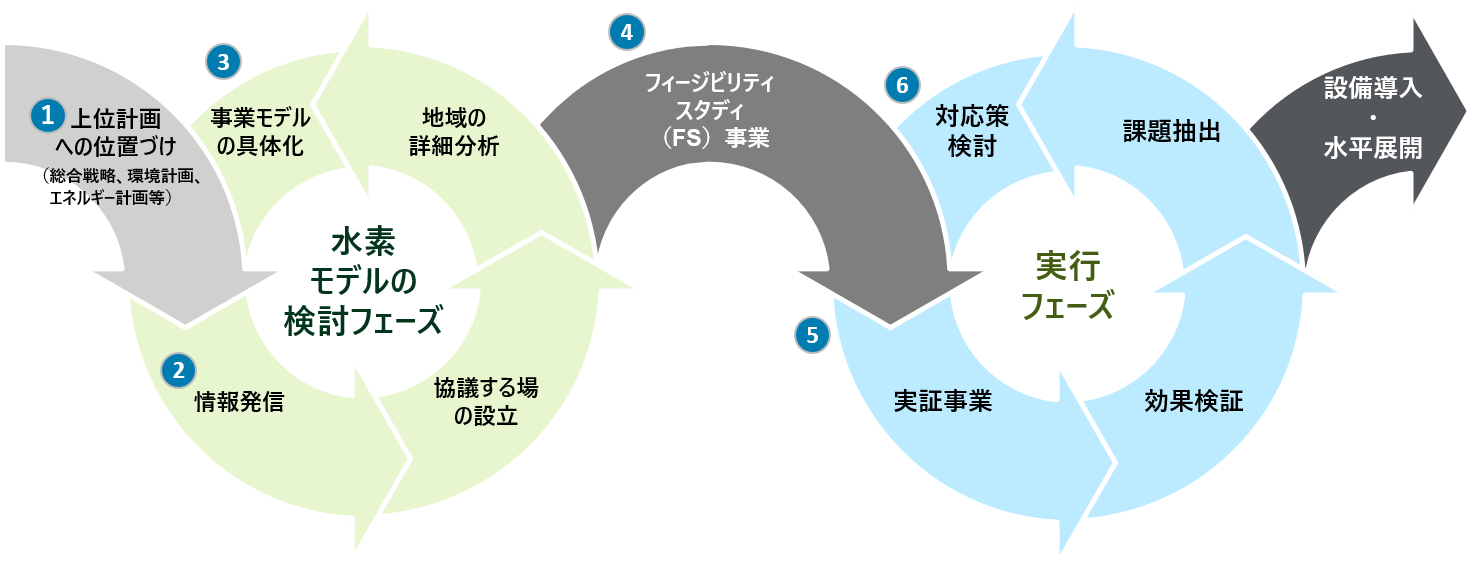

検討から実行までの流れ

地方公共団体が主体となって水素事業を進めていく際の検討から実行までの流れの一例を示しています。

詳細は「事業実施マニュアル」の各パートを参照ください。

図 水素事業実施に向けた検討・実行の流れ

各段階での検討事項

-

1 上位計画への位置づけ

水素導入を進めていくためには多様なステークホルダーとの連携が必要です。地方公共団体が水素に係る方針を提示することで、事業者をはじめステークホルダーとの連携が進みやすくなります。また、関連する他の行政計画との整合性を図ることも重要です。

参照先:本取り組みの進め方の詳細は、事業実施マニュアル「2.上位計画への位置づけ」

本取り組みにおける支援ツールは、こちら -

2 情報発信/協議する場の設立

事業に係る関係者や地域住民の理解を得るためには、積極的な情報発信が必要です。また、将来像や課題等を協議する場を設立し、異なる関係者間で様々な意見を出し合える環境を整備していくことも重要です。

参照先:本取り組みの進め方の詳細は、事業実施マニュアル「3.情報発信/協議する場の設立」

本取り組みにおける支援ツールは、こちら -

3 地域の詳細分析/事業モデルの具体化

地域の詳細分析を基に、事業モデルを検討する必要があります。具体的には、水素の需要・供給ポテンシャルを把握すること、および各装置の規模や設置場所を決定する際に重要となる地域の実情を把握することが必要です。把握した情報を基に、事業性や効果を試算し、改善策や課題を検討していきます。

参照先:本取り組みの進め方の詳細は、事業実施マニュアル「4.地域の詳細分析/事業モデルの具体化」

本取り組みにおける支援ツールは、こちら -

4 5 6 FS(フィージビリティスタディ)事業~設備導入

事業モデルは、FSや実証を通じて実現可能性を調査・検証することが必要です。地方公共団体の役割としては、様々な関係者間の調整を行うこと、法制度や条例に関連する相談に応じること、水素事業の効果や地域全体へのメリットを整理していくこと等があります。

参照先:本取り組みの進め方の詳細は、事業実施マニュアル「5. FS(フィージビリティスタディ)事業~設備導入」

本取り組みにおける支援ツールは、こちら

環境省による支援

個別支援

■ 構想作成支援

最適な水素サプライチェーンの形は地域特性や産業特性等により異なるため、それらを鑑みた地域における水素の位置づけ・構想作成を支援します。本支援は図1の「1 上位計画への位置づけ」に該当します。

【支援対象例】

再エネ等の計画は策定済みだが、どのように水素の利活用を進めていけばよいかわからない地方公共団体

応募方法

支援を希望される地方公共団体ご担当者様は、本ウェブサイトの「お問い合わせはこちら」に記載の連絡先までご連絡ください。

お問い合わせはこちら

事務局

デロイト トーマツ コンサルティング

合同会社 サステナビリティユニット

鳥山・西田

03-5220-8600

(リモートワークを実施しておりますため、

折り返しのご連絡とさせていただきます)

環境省 担当部局

地球環境局 地球温暖化対策課

地球温暖化対策事業室

0570-028-341