総合環境政策

自然から学ぶ気候変動適応教育、地域の未来を創造する担い手を育む支援事業(一般社団法人地方創生機構)

■事業概要

| 事業名称 | 自然から学ぶ気候変動適応教育、地域の未来を創造する担い手を育む支援事業 |

|---|---|

| 事業内容 |

海洋調査等を通じて得られた知見等を生かした環境教育教材の開発・提供及び相談並びに講師の斡旋・紹介等事業 |

| 対象者の範囲 |

小学生、中学生、高校生、高専・大学生、市民、市民団体、事業者及び自治体等 |

| 登録年度 | 令和5年度 |

■活動実績

| 令和6年度 | 10,028名(うち学校関係者100名) |

|---|---|

| 令和5年度 | 10,028名(うち学校関係者327名) |

■支援事業に係る実践例

「育てる教育」から「共に創る教育」へ-日本型・地域共創のトランジション教育の実践-

多様な主体と連携し、地域の課題解決と人づくりを同時に進める「人と地域が育つトランジション教育(教育にて社会変革を)」の独自モデルを確立・実施。

ESD・SDGs・気候変動適応教育・地域共創型の学びなどを融合。「ESD for 2030」の重点領域である地域共創につながる実践的な地域連携教育を展開。

講義や地域イベントを通じて、「学び」が地域を変える原動力となる教育モデルの構築。

【実施日】2024年8月3日(イベント)、2025年4月25日(講義)

【実施場所】国立大学法人愛媛大学附属高等学校(講義)、八幡浜市水産物地方卸売市場(イベント)

【参加者数】412名

①地域共創の未来を描く、実践知に基づく統合型ESDプログラム【講義】

SDGs・気候変動適応といった理論と実践の基盤を活かし、教育・環境・福祉・観光・地域経済・企業・行政・国際協力など多分野を横断的に統合。「地域共創によるトランジション(社会変革)」を軸に構造化した講義にて、高度な知的・実践的統合力を育成。また、気候変動適応と地域の持続可能性に取り組む企業・団体との共創によるワークショップ型イベントも展開し、現場とつながる地域共創の学びの授業を実施。

対象:高校生、「グローバル・スタディーズ」・「公共」授業など

ESD・SDGs・気候変動適応教育・地域共創型の学びなどを融合。「ESD for 2030」の重点領域である地域共創につながる実践的な地域連携教育を展開。

講義や地域イベントを通じて、「学び」が地域を変える原動力となる教育モデルの構築。

【実施日】2024年8月3日(イベント)、2025年4月25日(講義)

【実施場所】国立大学法人愛媛大学附属高等学校(講義)、八幡浜市水産物地方卸売市場(イベント)

【参加者数】412名

①地域共創の未来を描く、実践知に基づく統合型ESDプログラム【講義】

SDGs・気候変動適応といった理論と実践の基盤を活かし、教育・環境・福祉・観光・地域経済・企業・行政・国際協力など多分野を横断的に統合。「地域共創によるトランジション(社会変革)」を軸に構造化した講義にて、高度な知的・実践的統合力を育成。また、気候変動適応と地域の持続可能性に取り組む企業・団体との共創によるワークショップ型イベントも展開し、現場とつながる地域共創の学びの授業を実施。

対象:高校生、「グローバル・スタディーズ」・「公共」授業など

②地域まるごと「学びのキャンパス」へ【イベント】

-ESDと経営の融合による地域共創型イベント-

ESD・SDGs・探究・地域探検・生業教育を統合した実践型教育イベント「地域が育む学びの冒険 Eco Quest」の開催。

自治体・企業・大学・漁協・消防署・海上保安部・金融機関・保険会社・NPOなど産官学金民が連携、教育・防災・福祉・観光・産業等の地域課題を統合的に扱う"学びの共創拠点"を地域に実装。地域全体を「学びのキャンパス」と見立て、住民・企業・行政が"教え手"となる世代横断・領域越境型の教育モデルを構築。学校教育と社会教育を架橋し、地域課題の解決と人材育成を同時に達成するトランジション型ESDの先進事例としてのイベント。

-ESDと経営の融合による地域共創型イベント-

ESD・SDGs・探究・地域探検・生業教育を統合した実践型教育イベント「地域が育む学びの冒険 Eco Quest」の開催。

自治体・企業・大学・漁協・消防署・海上保安部・金融機関・保険会社・NPOなど産官学金民が連携、教育・防災・福祉・観光・産業等の地域課題を統合的に扱う"学びの共創拠点"を地域に実装。地域全体を「学びのキャンパス」と見立て、住民・企業・行政が"教え手"となる世代横断・領域越境型の教育モデルを構築。学校教育と社会教育を架橋し、地域課題の解決と人材育成を同時に達成するトランジション型ESDの先進事例としてのイベント。

地域の未来を拓き、社会変革を支えるESD:持続可能な地域づくりに関する講演や取組の支援等

【実施日】2023年4月~2025年3月

【実施場所】愛媛県、香川県、東京都

【参加者数】2070名

気候変動適応教育、海洋教育、地域共創型のトランジション教育を基盤に、持続可能な地域づくりに関する講義からESD全国フォーラムでのポスター発表、地域での環境啓発活動まで幅広く支援。里海づくりの実践経験を活かし、愛媛大学社会共創学部でのフィールド実習やESD実践交流会に加え、博物館での特別企画展のプロデュースにも携わり、地域密着型の学びと社会連携を実施。

【実施場所】愛媛県、香川県、東京都

【参加者数】2070名

気候変動適応教育、海洋教育、地域共創型のトランジション教育を基盤に、持続可能な地域づくりに関する講義からESD全国フォーラムでのポスター発表、地域での環境啓発活動まで幅広く支援。里海づくりの実践経験を活かし、愛媛大学社会共創学部でのフィールド実習やESD実践交流会に加え、博物館での特別企画展のプロデュースにも携わり、地域密着型の学びと社会連携を実施。

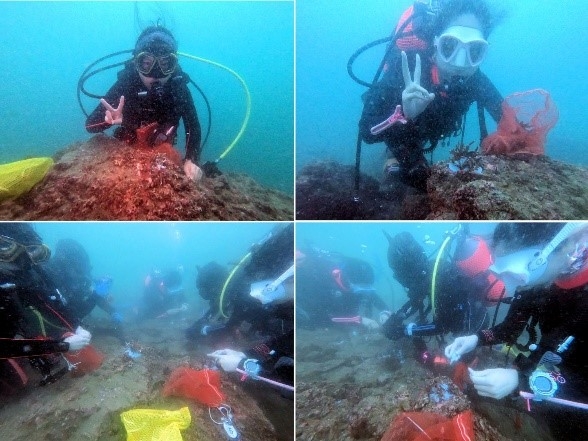

気候変動適応対策(藻場域の造成)と海洋調査活動。学べる観光の造成。

【実施日】2024年4月~2025年3月

【実施場所】宇和海の沿岸部広域.他

【参加者数】調査・研究関連2~4名/回×4回、

サンゴ保全:6名、ウニ駆除:12名

気候変動適応対策、脱炭素社会におけるブルーカーボンの取組として、気候変動の最前線である宇和海の沿岸部広域にて行う藻場域の造成「藻場BANK造成プロジェクト」のモニタリング調査ならびにメンテナンスを実施。環境教育と実戦にて、次世代の社会の担い手を育み、雇用創出の場を築き、地域の団体・企業と共創の社会づくりの活動を実施。定期的な海洋調査で得た豊富な情報を研究機関等と共有を行い、研究者と毎年、温暖化の進行に関する海洋調査を実施。また、海洋教育を取り入れた学べる観光を実施。

【実施場所】宇和海の沿岸部広域.他

【参加者数】調査・研究関連2~4名/回×4回、

サンゴ保全:6名、ウニ駆除:12名

気候変動適応対策、脱炭素社会におけるブルーカーボンの取組として、気候変動の最前線である宇和海の沿岸部広域にて行う藻場域の造成「藻場BANK造成プロジェクト」のモニタリング調査ならびにメンテナンスを実施。環境教育と実戦にて、次世代の社会の担い手を育み、雇用創出の場を築き、地域の団体・企業と共創の社会づくりの活動を実施。定期的な海洋調査で得た豊富な情報を研究機関等と共有を行い、研究者と毎年、温暖化の進行に関する海洋調査を実施。また、海洋教育を取り入れた学べる観光を実施。

環境教育等を主体とする地域づくり支援(総括)

2024.4/1~2025.3/31.環境省・四国環境パートナーシップオフィス「しこく*いきもの*NOW[海編]」写真資料提供、

2024.6/10~10/11.研究者と海洋調査、2024.6/19.愛媛大学・社会共創学部フィールド実習講義、

2024.6/24-28.海洋環境保全写真パネル展、2024.7/16.地域おこし協力隊と海底清掃、

2024.8/3.地域が育む学びのイベント主催、2024.8/23~24.海藻の研究者ダイバー育成、2024.9/23.川之浜ウニ駆除活動、

2024.10/26~12/15.佐田岬半島ミュージアム2024特別企画展「海との約束」鯨塚の声を聴く旅のプロディース支援、

11/10.サンゴ保全の学べる観光、2024.11/25-26.香川県高松にて「豊かな海づくりの講演会」、

2024.12/1.ESD推進ネットワーク全国フォーラムでのポスター発表支援、

2024.6/21~2025.3/25.地域おこし協力隊と藻場造成の保守・モニタリング調査、2025.2/9.四国ESDフォーラム2025、

2025.2/11.愛媛大学ESD実践交流会ポスター発表2025.3/24.アワビの稚貝放流研究調査支援

2024.6/10~10/11.研究者と海洋調査、2024.6/19.愛媛大学・社会共創学部フィールド実習講義、

2024.6/24-28.海洋環境保全写真パネル展、2024.7/16.地域おこし協力隊と海底清掃、

2024.8/3.地域が育む学びのイベント主催、2024.8/23~24.海藻の研究者ダイバー育成、2024.9/23.川之浜ウニ駆除活動、

2024.10/26~12/15.佐田岬半島ミュージアム2024特別企画展「海との約束」鯨塚の声を聴く旅のプロディース支援、

11/10.サンゴ保全の学べる観光、2024.11/25-26.香川県高松にて「豊かな海づくりの講演会」、

2024.12/1.ESD推進ネットワーク全国フォーラムでのポスター発表支援、

2024.6/21~2025.3/25.地域おこし協力隊と藻場造成の保守・モニタリング調査、2025.2/9.四国ESDフォーラム2025、

2025.2/11.愛媛大学ESD実践交流会ポスター発表2025.3/24.アワビの稚貝放流研究調査支援

■令和7年度の活動予定及び年間計画

令和7年度の活動予定・年間計画 [PDF 201KB]

■実施主体

| 団体名称 | 一般社団法人 地方創生機構 |

|---|---|

| 代表者職・氏名 | 代表理事 中岡惠司 |

|

団体概要 |

環境と観光を基軸に、地域づくりへの知見と経験を活かし、急速に変化する環境と地域社会の課題解決へ、地域の知られざる自然、文化・歴史と産業の価値を高め、活力のあるまちづくりの推進に寄与・貢献を目的に令和4年2月2日設立。 |

| ホームページ | https://chihosousei.com/ |

| 住所 | 愛媛県八幡浜市保内町須川18-8 |

| 電話番号 | 0894-36-3088 |

| FAX | 050-8804-3737 |

| info@chihosousei.com | |

|

問合せに関する

注意事項

|

電話:外出時にモバイルへの転送あり/転送先:中岡惠司(一般社団法人地方創生機構 代表理事 兼 愛媛ダイビングセンター 代表) |