第5回グッドライフアワード

環境大臣賞 優秀賞

株式会社とくし丸

おばあちゃんの

コンシェルジュを目指す

移動スーパーとくし丸

買い物難民と呼ばれる高齢者の家を軽トラックの移動スーパーで定期的に訪問。販売スタッフと会話しながら食料品などの買い物を楽しめるサービスを、全国で展開しています。一人暮らしの高齢者を見守る役割も果たす、高齢化社会を迎える日本の未来を、元気にしてくれる取組です。

どんな活動? 週に2回ペースで高齢者の自宅を訪問する移動スーパー!

高齢者の自宅玄関前まで商品を届けます。

高齢者の自宅玄関前まで商品を届けます。

『とくし丸』とは、生鮮食料品などを満載した軽トラックで、買い物難民と呼ばれる高齢者の自宅を訪問してくれる移動スーパーです。徳島県徳島市に拠点をもつ株式会社とくし丸の本部が、全国各地の地域スーパーと提携して試行錯誤を積み重ねてきたノウハウとブランドを提供。地域スーパーと契約した「販売パートナー」のみなさんが、個人事業主として営業する形態をとっています。

販売パートナーとなった人たちは、一人暮らしなどの理由から自力で買い物に出かけるのが難しい地域の高齢者をリストアップして、移動スーパーのニーズを調査。1日で訪問できる家を決めた3パターンのルートを設定します。この3ルートを日替わりに巡回することで、それぞれの高齢者のお宅へ週に2回訪問できます。買い物難民の高齢者のみなさんは、自宅の目の前で、およそ3日に1度のペースで必要な食品などを買うことができるのです。

改良を重ねてきた軽トラックに積まれている商品は約400品目、およそ1200〜1500点にもなります。刺身や野菜、豆腐、牛乳などの生鮮食料品から、揚げ物などのお総菜、せんべいなどのお菓子や、トイレットペーパーなどの日用品まで、品揃えは豊富です。販売パートナーは早朝から提携するスーパーの店内を巡り、訪問するお客様の顔を思い浮かべながら、その日、積み込む食材などを選びます。

軽トラックの移動スーパーは小さなお店ではありますが、冷蔵庫や保温ケースなども備えています。冷たいものは冷たく、温かいものはできるだけ温かさを保ったまま、自宅の目の前まで運んできてくれるということです。

週に2回は訪問する顔なじみになっていくと、「次はこれを持ってきて」と要望されたり、直接電話で欲しいもののリクエストを受けることもあります。積み込む商品の品揃えは現場の経験をもとに洗練されてきました。いわば高齢者の生活を支える「究極のセレクトショップ」でもあるのです。

スーパーの店頭から積み込む商品を選びます。

スーパーの店頭から積み込む商品を選びます。

活動のきっかけは? 一人暮らしをする高齢の母親の声が発想の原点!

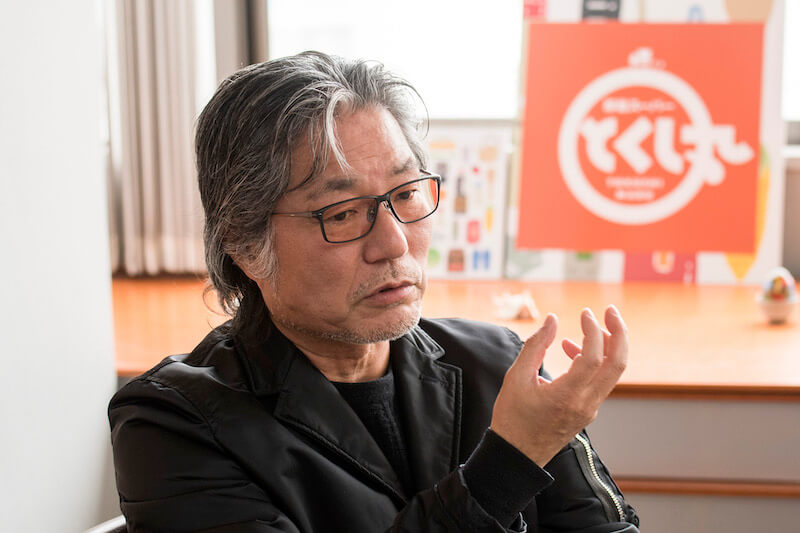

株式会社とくし丸社長の住友達也さん。

株式会社とくし丸社長の住友達也さん。

とくし丸が誕生したのは、創業者で、現在も株式会社とくし丸の社長である住友達也さんの母親の声がきっかけでした。住友さんが暮らす徳島市からは少し離れた故郷の町で、80歳を超えた母親が一人暮らしをしていたのですが、あるとき、「買い物に行くのが大変で、近所には同じように困っているお年寄りがたくさんいる」という話を聞きました。

問題意識を強く感じた住友さんは、買い物難民の問題について調べてみました。その結果、今後はさらに団塊の世代の高齢化などでこの問題が深刻化することを確信。平成24(2012)年、自ら軽トラックを改造した移動スーパーで試験的な営業を始め、移動スーパーとくし丸の取組がスタートしました。

実際に高齢者の家を訪ねてみると、一人暮らしで「昨日は誰とも話さなかった」というような人が多いことも実感できました。とくし丸は週に2回訪問し、販売パートナーは高齢者と直接会話します。離れて暮らす身内より、こまめに顔を見られるケースも多いのです。全国のとくし丸は各地域の地方自治体などと「見守り協定」を締結し、一人暮らしをする高齢者の見守り役という役割も果たしています。

お店ですから、売上を上げることは大切ですが、「売りすぎない」こともとくし丸のこだわりです。買いすぎて消費期限を切らせてしまい、食品を捨ててしまうようなことがないように配慮するのです。3日前にも買った商品をまた買おうとする高齢者には、「まだ残ってないの?」と確認し、買わないようにアドバイスすることもあるそうです。利用してくれる高齢のお客様との信頼関係を、なによりも大切にしているのです。

全国の自治体と見守り協定を締結。

全国の自治体と見守り協定を締結。

成功のポイントは? 関わるすべての人や会社にとって持続可能な仕組みが大切。

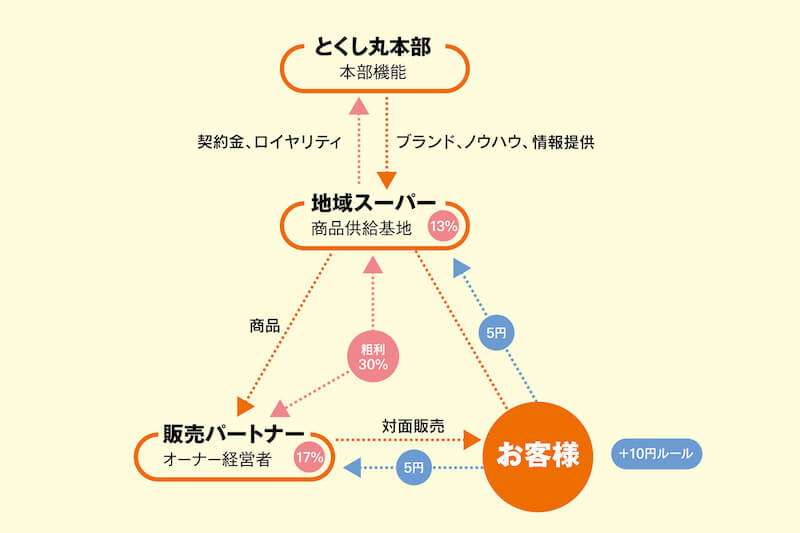

徳島市に拠点があるとくし丸の本部は、販売パートナーを直接雇用するのではありません。本部が提携するのは、全国各地で生活を支えている地域スーパー。販売パートナーは個人事業主として軽トラックを購入し、それぞれの地域スーパーと販売代行の契約を交わします。

とくし丸の本部は、商品供給基地である地域スーパーにノウハウや情報を提供する対価として、導入車両1台につき50万円の契約金と、毎月定額で3万円のロイヤリティを受け取ります。売上は地域スーパーと販売パートナーが分配します。ロイヤリティは定額、そして低額ですから、売上が伸びれば地域スーパーと販売パートナーに利益が還元される仕組みになっているのです。

とはいえ、スーパーの食品や日用品は薄利の商品が多いのも現実です。開業準備のために行った実証調査の結果、「少ない粗利を、本部、地域スーパー、販売パートナーの三者で分配するのは無理がある」と住友さんは実感しました。

そこで考え出されたのが、ロイヤリティの定額制と「+10円ルール」です。購入する商品ひとつごとに「+10円」をお客様に負担してもらい、販売パートナーと地域スーパーに還元されるという仕組みです。とくし丸での一日の販売点数は、200〜400点ほど。つまり、+10円ルールによって1日あたり2000〜4000円、月に25日稼働すれば2万5000〜5万円の利益が増えるということになります。

今まで、買い物難民への対策として、とくし丸のほかにも移動販売や宅配などの取組が行われてはきたものの、赤字になって継続が困難になっている事例が少なくありませんでした。でも、この+10円ルールがあることで、とくし丸を運営する地域スーパーや販売パートナーの収入が安定します。高齢者と直接「ありがとう」の言葉を交わしあう「やりがい」のある仕事であることも相まって、とくし丸は急速に全国へ広がりつつあるのです。

利用者はもちろん、販売パートナー、地域スーパー、そして本部と、とくし丸に関わるすべての人と会社がメリットを得ることができ、ビジネスとして継続していくことが可能な仕組みになっていること。それが、とくし丸の魅力となっています。

とくし丸は全国に広がりつつあります。

とくし丸は全国に広がりつつあります。

徳島市内での販売風景。

徳島市内での販売風景。

レポート! 利用してくれる高齢者との「会話」も大切なミッション!

徳島16号車の販売パートナー。塩江保良さんと美佐子さんご夫妻。

徳島16号車の販売パートナー。塩江保良さんと美佐子さんご夫妻。

平成30(2018)年3月、徳島市内で実際に活動する「徳島16号車」の販売風景を取材してきました。羽田から始発の飛行機で徳島へ向かい、待ち合わせ場所のスーパー『キョーエイ』駐車場に到着したのは朝の9時。スーパーはまだ開店したばかりの時間でしたが、販売パートナーである塩江さんご夫妻(ご夫婦で営業しているケースは全国でも珍しいそうです)は、店内入口のそばに軽トラックを停めて、その日持っていく商品の積み込み作業を行っていらっしゃいました。

お菓子や日用品などは積んだままですが、生鮮食料品などは、毎日スーパーの開店前から、その日訪ねる高齢者の顔を思い浮かべつつ、店頭から選んで積み込んでいくのです。

この後、実際に高齢者のお宅を訪問するルートにも同行しました。午後は住友社長へのインタビューを行うために別行動となったのですが、塩江さんは17時にスーパーに戻るまで移動販売を続け、夕方以降の特売に間に合うよう、食料品などを店内の棚に戻す作業を行うそうです。

訪問先では、塩江さん夫妻が高齢者の買い物をサポートします。

「豆腐くれるか」

「はい、今日はこれがおいしいよ」

会話しながらの対面販売。心を通わせる営業スタイルだからこそ「売りすぎない」といった心づかいが可能なのだと実感しました。

一軒の家の前にとくし丸が停まると、ご近所の高齢者が数人集まることもあります。話し好きな高齢者の方も多く、こうした会話もとくし丸の大切な仕事なのだと感じます。

気心が知れたお客様と会話が弾みます。

気心が知れたお客様と会話が弾みます。

本部のオフィスへも伺って、住友社長にお話しを伺いました。43都道府県で約300台(平成30年3月現在)にまで増えたとくし丸。今後、どのくらいまで増えていく見込みなのかと尋ねると「今、徳島県で約30台が稼働していますから、人口比で考えると、全国では4000台ほどのニーズはあると思います。1000台、2000台と増やしていきたいですね。ただ、販売パートナーをやりたいという希望はあっても、提携する地域スーパーがない場所もあります。各地の自治体や地域スーパーとの連携を広げていきたいと思っています」(住友社長)とのこと。

そして、「たくさんの高齢者と毎日顔を合わせるとくし丸のネットワークには、メディアとしての価値があると考えています。高齢者向けのマーケティングなど、とくし丸を活用した新たなビジネスを生み出して、より付加価値の高い活動にしていきたいと思っています」と、住友社長のビジョンは広がっています。

徳島市内でタウン誌を創刊し、会社を設立してから一度も赤字を出すことなく社長を引退。その後、プランナーとして活動していた住友さんがとくし丸の活動を始めたのは54歳のときでした。平成28(2016)年には「次世代の人材を確保して事業をバトンタッチしていくために」(住友社長)、オイシックスドット大地株式会社へのM&A(会社売却)を実施。今は、期限付きで引き続き社長を務めているそうです。

女性の販売パートナーさんも多いそうです。

女性の販売パートナーさんも多いそうです。

販売パートナーの採用は各地の地域スーパーが行いますが、住友社長がアドバイスしているのは「自分の母親が住む家に、安心して行ってもらえる人物かどうか」という選考基準です。販売パートナーをやりたいという問い合わせは多くありますが、実働時間の長い仕事であるという現実や、厳しい選考基準を徹底しているために、採用される方は半数にも満たないということです。

効率的で持続可能な流通形態を確立し、高齢者の生活環境を守る。とくし丸の取組は、深刻な高齢化社会に向かう日本にとって、まさに「グッドライフ」を具現化するためのチャレンジでした。

フォトギャラリー

関連記事