ホーム > 環境研究総合推進費 > 評価結果について > 研究課題別評価詳細表

研究課題別評価詳細表

I. 事後評価

事後評価 3. 循環型社会部会(第3部会)

研究課題名:

【K2401】食用油製造工程で排出する遊離脂肪酸残渣油を原料とした高品質バイオディーゼル燃料の連続製造技術の開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:

米本 年邦(東北大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

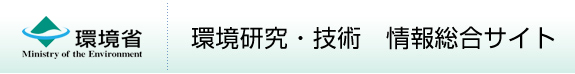

食用油の製造工程で排出される発生量が豊富な遊離脂肪酸残渣油を原料とし、陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の触媒能と吸着能を適切に発現させることで、高品質のバイオディーゼル燃料を連続製造できる汎用性の高い技術を開発する。達成目標は、ベンチスケールの連続製造装置を作製し、1)遊離脂肪酸100%の原料油をも燃料に変換可能なエステル化条件を明らかにすること、2)本装置からの流出液中の残存アルコール、未反応物、グリセリンが燃料品質基準値以下となる操作条件を明らかにすること、3)残渣油に含まれるビタミンE類などの高付加価値物質を探索し、その回収条件を確立させること、4)プロセスの簡略化や溶液使用量削減を徹底し真の環境調和型製造技術を構築すること、5)上記のデータに基づき、バイオディーゼル燃料の製造コストとその際得られる高付加価値物質の利益コストを試算し、本プロセスの経済性を評価すること、である。

食用油の製造工程で排出される発生量が豊富な遊離脂肪酸残渣油を原料とし、陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の触媒能と吸着能を適切に発現させることで、高品質のバイオディーゼル燃料を連続製造できる汎用性の高い技術を開発する。達成目標は、ベンチスケールの連続製造装置を作製し、1)遊離脂肪酸100%の原料油をも燃料に変換可能なエステル化条件を明らかにすること、2)本装置からの流出液中の残存アルコール、未反応物、グリセリンが燃料品質基準値以下となる操作条件を明らかにすること、3)残渣油に含まれるビタミンE類などの高付加価値物質を探索し、その回収条件を確立させること、4)プロセスの簡略化や溶液使用量削減を徹底し真の環境調和型製造技術を構築すること、5)上記のデータに基づき、バイオディーゼル燃料の製造コストとその際得られる高付加価値物質の利益コストを試算し、本プロセスの経済性を評価すること、である。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

実際に食用米油製造会社で発生した米ぬか由来の遊離脂肪酸残渣油を原料とし、研究代表者ら独自のイオン交換樹脂法を用いてJIS規格を満たす高品質バイオディーゼル燃料を連続製造できるベンチスケールの装置を作製、その生産性が最大となる装置運転条件を明らかにした。得られた燃料は、僅かに残留するメタノールを蒸留除去するだけで、JIS規格21項目を全て満たす高品質品となることを外部専門機関により証明された。また、本研究成果に基づく燃料製造のランニングコストは約33円/L(薬剤11円、樹脂2円、樹脂再生(廃棄物処理)8円、光熱12円)と推算され、京都市の均相アルカリ触媒法によるコスト約55円/Lから40%削減、本研究開始前の本法コスト96円/Lから65%削減された。また、原料残渣油は約0.1 wt%のビタミンE類(粗油の3分の1)を含み、このような低濃度のビタミンE類も陰イオン交換樹脂の吸着能により選択的に回収できることも明らかにした。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

本研究で得られた成果の内、遊離脂肪酸残渣油からの高品質バイオディーゼル製造に関する部分はすぐにでも実用化できる。残渣油の提供元である食用米油製造会社では、年間1,000トンの脂肪酸残渣油が発生しており、これを全て燃料化するには日産2,000-3,000L規模の製造装置が必要となる。本研究で作製した装置は日産3Lと小さいが、共同研究者が行っている他の研究で日産50Lの全自動装置も開発しているため、装置のスケールアップに関する問題はほとんどない。ただし、装置の製造費用が1億程度と見積もられており、この金額をどう負担するのか、また、年間1,000トンのバイオディーゼルが製造された際に、実際にどのように利用するのか、などが課題である。

社会貢献の観点からは、2010年のバイオディーゼル製造量は、世界では約1,800万t、日本ではその0.05%の約0.8万tで、国外では大豆やパームなどの未利用食用油を原料とするのに対し、日本では使用頻度の低い廃食用油を原料としている。本製造技術の実用化によって、国内の食用油製造工程で排出する非食用の残渣油約25万tが新たな原料として利用でき、それだけでも燃料製造量を約30倍まで増大する。さらに、世界では同様の脂肪酸油が約1,580万tあり、これも利用可能となる。

一方、ビタミンE類の回収に関する部分は、吸着・脱離に関する基礎データが蓄積された段階であり、実用化のためには、実際の残渣油を用いた実データの蓄積、吸着・脱離工程のプロセス化、などが必要となる。また、大きな課題として、目的生産物がバイオディーゼルの場合はアルコールにメタノールを使わざるを得ず、ビタミンE類の場合は食品用途であるためエタノールを使わざるをえない。そのため、現状では両者の同時製造を行うことができない。自動車メーカーでは、エチルエステルの方が、現状のメチルエステルよりも燃料性状が良くなると予想しているとのことで、今後、早急に脂肪酸エチルエステルの燃料品質規格を策定する必要がある。

3.委員の指摘及び提言概要

期待通りの成果が挙がっており、可能なものからの実用化が期待される。また、課題を適切に抽出し、1つずつ解決する研究開発の進め方は妥当である。しかしながら、生成油の燃料としての適性の実験的把握、又、原料の多様性に対する検討が疎であり、有効性の観点からは評価はやや低くなる。今後は排出者である企業に働きかけ、実用化へのステップを進めてほしい。

4.評点

総合評点:

B

★★★☆☆

研究課題名:【K2402】不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価(H22〜H24)

研究代表者氏名:山脇 敦((財)産業廃棄物処理事業振興財団)

1.研究における達成目標

<最終目標>

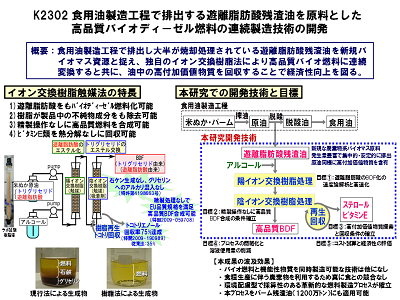

本研究は、産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分(以下、不法投棄等という)のうち、堆積廃棄物の斜面崩壊の危険がある現場を対象として、崩壊の危険性(斜面安定性)についての評価方法を研究、開発するものである。

本研究は、産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分(以下、不法投棄等という)のうち、堆積廃棄物の斜面崩壊の危険がある現場を対象として、崩壊の危険性(斜面安定性)についての評価方法を研究、開発するものである。

堆積廃棄物の斜面安定性については、確立した評価方法が無い状況にあるため、土質力学に基づく地盤の斜面安定性の評価方法(円弧すべり解析等)を援用するなどして類推しているのが現状である。このような中で、本研究は、廃棄物堆積現場での載荷・崩壊実験等により、堆積廃棄物の崩壊現象を把握し、土質力学をベースに研究を行う。つまり、従来の土質力学的手法により評価可能な場合における堆積廃棄物の土質力学定数の与え方や、堆積廃棄物特有の条件を加味する必要がある場合における対応した新たな定数の与え方や斜面安定性の評価方法について提案を行うものである。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

3ヵ年の研究により、不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定特性を整理したうえで、「不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価方法(マニュアル案)」を提示した。

不法投棄等現場の斜面安定特性は、プラスチック等の繊維状物等の有無により大きく異なり、繊維状物等がある場合は、地盤は弾性体的挙動を示し、繊維状物等が無い場合(通常の土構造とほぼ同じ)とは大きく異なる。また、繊維状物等がある場合は、既往の土質力学に基づいた斜面安定性評価法では、廃棄物層がもつ高い斜面安定性を説明することはできず、別途に、廃棄物層特有の引張抵抗を考慮することにより、適切な斜面安定性評価が可能になった。

マニュアル案では、このような廃棄物種類別に現場の調査・評価法を示した。強度試験法としては、新たな方法として、簡易試験機を用いた一面せん断試験、安息角試験、衝撃加速度試験、現場土圧試験を示し、その有効性についても確認した。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

1)得られた成果の実用化

本研究は、実際に斜面崩壊のおそれがある不法投棄等現場で実験を行って斜面安定性評価方法を提示したものであり、実験現場の所管自治体では、既に実験結果を対策立案上の参考資料として役立てている。

研究成果として提示した「不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価方法」には、行政で活用しやすいことを前提に、簡易な調査・評価法も示しており、平成22年度末で依然全国に約1,800万tの産業廃棄物不法投棄等が残存しているなかで、本成果が行政で広く活用されることが見込まれる。

さらに、不法投棄等事案の他にも、本研究の中間成果を入手した自治体から、震災廃棄物の仮置場の斜面勾配を設定するために活用したいとの相談や、新規に設置する安定型処分場の斜面勾配設定のために活用したいという相談も受けており、各方面での成果活用が期待できる。

2)社会への貢献の見込み

研究成果として提示した「不法投棄等現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価方法」は、簡易な調査により判断できる概略調査を示すとともに、斜面安定性を適切に評価できる試験法を示した。これにより、次の点で社会に貢献できる。

①行政による不法投棄等の堆積廃棄物の斜面安定性の迅速かつ適切な評価

②調査会社、コンサルタント等への調査・解析業務の経済的な委託

③行政等による効果的・経済的な斜面安定対策の実施(これまで盛土にならって安定斜面勾配を27°程度としていたものを、繊維状物を含む一般的なケースでは45°でも安定性が説明されるようになり、大規模事案であれば億単位の費用削減効果が見込める)

さらに、本研究で明らかにした廃棄物地盤の強度特性等の知見を活用、応用することにより、次のような波及効果も期待できる。

④安定型処分場設計の経済的設計や未利用廃棄物地盤の有効かつ経済的な活用等、廃棄物力学の知見を必要とする分野での本成果の活用、応用

3)課題

地震振動に対する廃棄物地盤挙動の検証、降雨浸透による細粒分連行や帯水の可能性等と強度との関係の検証、地盤中のプラスチック等の物理・化学的な長期安定性の検証は、今後の研究課題である。

3.委員の指摘及び提言概要

斜面安定性評価法は迅速判定用の概略評価と対策検討のための詳細評価の2段階の方法を示しているなど政策へ直ぐに活用できることを高く評価した。また、これまで高勾配の不法投棄現場で斜面が崩壊しにくかった原因も明らかにされ、今後の対策に大きく貢献をすると予想される。本研究成果は、不法投棄問題を抱える自治体の対策実施に貢献するだけでなく、埋立処分地の跡地の管理にも有効な知見を提供するものと評価できる。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

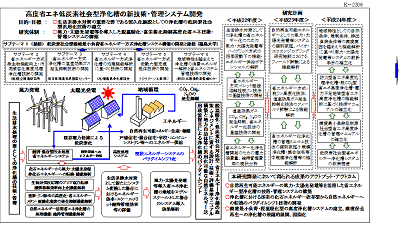

研究課題名:【K2403】高度省エネ低炭素社会型浄化槽の新技術・管理システム開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:稲森 悠平(福島大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

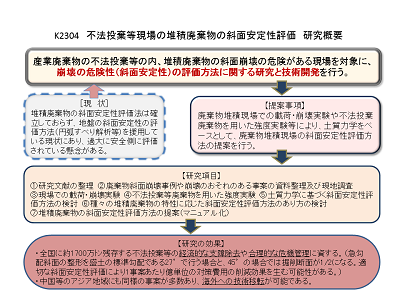

本研究は、浄化槽を、地球温暖化防止のための低炭素型社会創りに資する、太陽光・風力発電等自然再生可能エネルギーおよび既存電力併用型の有機物、窒素、リン除去可能な省エネ高度化技術・管理システムを確立し、1990年比でCO2を25%削減する目標に貢献することを目途として推進するものである。これらのシステム技術を現場の浄化槽および制御環境下のバイオ・エコエンジニアリング研究施設での省電力下の水質特性、温室効果ガス発生抑制特性、微生物機能構造特性について、BOD除去および窒素・リン除去型浄化槽を対象として比較解析する。同時に、生活排水対策の下水道の優る技術システムとして浄化槽の優位性を更に向上させ得る、汚泥濃縮車導入省エネルギー化、従来の化石エネルギーの利用の低減化と自然再生エネルギーに転換活用する既存・新技術適用両立型による省エネルギーゼロエミッション型技法構築と管理マニュアル手法確立を目標とする。

本研究は、浄化槽を、地球温暖化防止のための低炭素型社会創りに資する、太陽光・風力発電等自然再生可能エネルギーおよび既存電力併用型の有機物、窒素、リン除去可能な省エネ高度化技術・管理システムを確立し、1990年比でCO2を25%削減する目標に貢献することを目途として推進するものである。これらのシステム技術を現場の浄化槽および制御環境下のバイオ・エコエンジニアリング研究施設での省電力下の水質特性、温室効果ガス発生抑制特性、微生物機能構造特性について、BOD除去および窒素・リン除去型浄化槽を対象として比較解析する。同時に、生活排水対策の下水道の優る技術システムとして浄化槽の優位性を更に向上させ得る、汚泥濃縮車導入省エネルギー化、従来の化石エネルギーの利用の低減化と自然再生エネルギーに転換活用する既存・新技術適用両立型による省エネルギーゼロエミッション型技法構築と管理マニュアル手法確立を目標とする。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

再生可能エネルギーで浄化槽の全電力の100%を確保可能なことがわかった。ラボスケール浄化槽実験の結果、ブロワ運転時間が1/2でも、水質浄化性能に影響しない上、N2O・CH4放出量、転換率を大幅に低減できた。実使用条件下では、温暖期には、汚水処理性能及びN2O、CH4発生抑制の双方から、一定の導入効果が期待できると考えられた。ペレット型リン除去剤は、溶解量を適性に維持することで、従来法と同様のリン、BOD、窒素除去機能を保持できた。浄化槽用ブロワ自体の省エネルギー化に加えて、間欠ばっ気運転を最適に行うことで、浄化槽のさらなる省エネルギー化促進が期待された。汚泥濃縮車のし尿処理施設への導入により、施設の運転に係るCO2排出量が低下すること等から、環境負荷の低減を図れることが示された。濃縮車の油脂分離槽への適用は、カチオン系の高分子凝集剤にPACを併用することで、油分の大部分を濃縮し回収できた。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

日本では、全国のほとんどにおいて電力が供給されているが、世界的にはそのような地域は特殊であり、未だ多くの地域では電力の供給されない無電力地域が多い。更に、無電力地域においてこそ、衛生面での水処理の需要が高いといえ、自然再生可能エネルギーを使った電力供給により、世界的に設置することが可能になる。

これらの点を踏まえると本研究は重要であるが、自然再生可能エネルギーを活用した新たな生活排水対策の省エネルギー浄化槽を開発する上で、太陽光発電等の有効性、好気時間の短縮の有効性、温室効果ガス発生抑制能の有効性、リン除去新システムの有効性、省エネルギーブロワの有効性、発生汚泥の汚泥濃縮車の有効性等、所期の目標以上の成果が得られ、新技術としての大きな効果の期待できることが明らかとなった。

すなわち、スマートグリッド等において、地域ごとの自然エネルギーを効果的に活用するには、地域ごとの発電ポテンシャルをより正確に予測する必要があり、これが予測可能になることで、システム整備導入の低コスト化が可能になると確信される。

水処理分野でも、曝気風量の適正化、嫌気好気化による温室効果ガスの発生抑制等省エネ化が進んでいるが、本研究成果を基に、更に、震災対応型浄化槽・浄化槽汚泥の省動力型処理技法・窒素/リンの省電力型処理技法・太陽光/風力エネルギーの発生ポテンシャル解析等を行い、低炭素型社会創りにおいて重要な生活排水対策の要である、①浄化槽の曝気効率・ブロワエネルギー効率向上による消費電力50%以上削減、②電力を要しないリン除去法・嫌気/好気サイクルの最適化による有機物・窒素除去法導入による必要電力の大幅削減、③汚泥濃縮車の運用による省エネ化、④システム電力源として従来の化石エネルギー利用を自然再生可能エネルギー活用に転換したゼロエミッション化による、既存・新技術適用型の地球温暖化ポテンシャル削減最大化と、⑤国民の安心性を保持可能な衛生的安全性確保の両立するパラダイムシフト化新技術管理システムの構築が可能といえる。

3.委員の指摘及び提言概要

浄化槽に関して、低炭素社会形成という新たな視点を加えた総合的な研究として、よくまとまった研究である。今後の環境政策遂行の上で施策立案、実施者がこの成果を活かしていくことが十分に可能と判断される。一方、実際の研究展開は、極めて個別性の高いテーマであるが、ブロワー消費電力の単純抑制だけでなく運転時間の短縮を通して処理性能の低下を回避する運転管理をおこなう等の実務面の成果を生んでいる。しかしながら、自然再生エネルギーの活用について、不安定性を補完するために全体として高コストになる可能性に対し、地域全体としてのスマートグリッドの中で、浄化槽への自然再生可能エネルギーの活用を考えていく必要がある。また、

全体として、タイトルで掲げた「低炭素型」に沿った「浄化槽技術」のオムニバスの印象が強く、統合的メカニズムの働気が弱い。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

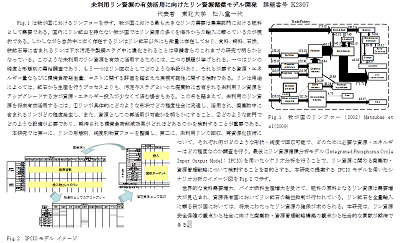

研究課題名:【K2404】未利用リン資源の有効活用に向けたリン資源循環モデル開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:松八重 一代(東北大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

世界的な食料需要増大、バイオ燃料生産増を受けて、リン資源の需給逼迫が懸念されているが、下水汚泥や鉄鋼スラグ中にリンが含まれることは知られている。このような未利用のリン資源を有効に活用するためには、リンが具体的にどのような形状でどの程度社会に流通し、活用され、廃棄物中に含まれるリンがどの程度発生し、また、どのような手段によって資源としての再活用が可能かを明らかにすることが必要である。

世界的な食料需要増大、バイオ燃料生産増を受けて、リン資源の需給逼迫が懸念されているが、下水汚泥や鉄鋼スラグ中にリンが含まれることは知られている。このような未利用のリン資源を有効に活用するためには、リンが具体的にどのような形状でどの程度社会に流通し、活用され、廃棄物中に含まれるリンがどの程度発生し、また、どのような手段によって資源としての再活用が可能かを明らかにすることが必要である。

このようなことから、本研究では第一に、リンの形態別、純度別物質フローを整備することを目的とする。第二に、未利用リンの回収、再資源化技術について、それぞれ何がどのような形状・純度で回収可能で、そのために必要な資源・エネルギーはどの程度なのか調査を行う。最後にリン資源循環分析用IPCIOモデルを用いたシナリオ分析を行うことで、リン資源に関わる廃棄物・資源管理戦略について検討することを目的とする。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

MFAでは経済活動に投入されるリン資源をリン酸、黄リン、赤リン、高純度赤リン等に分類してマテリアルフローを整備し、これまでに明らかになっていなかった化学工業部門における精緻なリンフローを明らかにした。リン関連財の生産とリンの回収、アップグレードに関わるLCAについては分担研究者らによって回収・再資源化に関わる技術インベントリの提供を受け、シナリオ分析につなげるための技術係数を作成した。またリン資源循環分析用統合モデル(Integrated Phosphorus Cycle Input Output Model: IPCIO model)を整備した。モデルの提案、解析用データベースの作成行い、リン資源循環のシナリオ分析を行った。これにより国内のリンの二次資源ポテンシャルを抽出するのと共に、リンの循環利用によるリン関連財の需給への影響を定量的に考察した。さらに国際的なリン資源フロー解析も行い、国内外におけるリンフローも明らかにした。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

リンのマテリアルフロー解析により我が国のリンフローのうち最も大きな需要は肥料を介した農業部門にあり、土壌蓄積量は無視できない量であることから、土壌診断等をすすめ効率的な施肥によるリン利用の効率化を図る必要があることが明らかになった。また鉄鋼スラグを介して拡散するリンの量は我が国が輸入しているリン鉱石中のリン量に匹敵するものであり、回収・資源化技術イノベーション牽引が必要とされることが示された。

さらにリンの質に着目すると、サプライチェーンを通じた黄リン需要を推計した結果、化学工業部門を通じて供給される肥料用途以外のリンの主な行先は金属表面処理(27%)、食品添加物(21%)、界面活性剤(12%)である。純度を要求されるこれらの用途に向かう乾式リン酸の生産には黄リンが必須であるにも関わらず、国内に黄リン酸生産拠点は無く、9割以上を中国に依存している。黄リン生産の欠落は重大な資源調達リスクになりうることから、戦略的な産業育成が望まれることが示唆される。

本研究プロジェクトで提案したリン資源フロー解析用産業連関モデルはただちに政策立案に役立てることが可能であり、結果の正確性についてはMFAデータの正確性に依存する。今後、リンを利用する各産業の需要量と化合物の形態をさらに精査することで不確実性を減らすことができる。また未利用リン資源を有効活用するための技術についても検討を行った結果、土壌中に蓄積したリン酸あるいは製鋼スラグ・下水汚泥を有効活用することにより、リン酸肥料の削減が可能であることが示された。ただし、そのためには、農家のリン酸施肥意識改革や土壌診断分析に基づいた施肥設計実践のための啓発が不可欠である。

3.委員の指摘及び提言概要

第三次循環基本計画でも未利用資源の適切な回収による輸入困難資源への対策が課題であり、この研究は政策のニーズに適切に応えた内容となっている。また、研究の成果は政策決定者に理解できる明確な内容となっていることから利用可能であると思われる。更には、コスト削減を含めた今後の検討課題をも明らかにしつつ、政策の方向を示している点で、政策支援研究としての高いレベルを保った研究である。なお、乾式リン酸(あるいは黄リン)の資源の枯渇及び安定確保上のリスクは従来より把握されており、マテリアルフロー分析や産業連関モデルによる需要側経済主体の間接効果も概ね判明しているものの、詳細に定量化した成果は高く評価できる。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

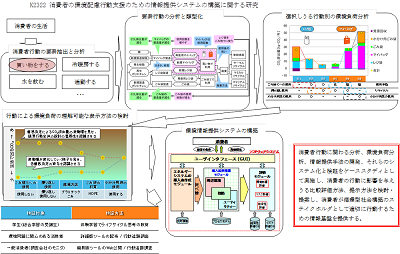

研究課題名:【K2405】消費者の環境配慮行動支援のための情報提供システムの構築(H22〜H24)

研究代表者氏名:平尾 雅彦(東北大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

本研究の目的は、消費者に、その行動に関する環境情報を理解可能な形で提示し、循環型社会のステイクホルダとして適切で協調的な行動を実践させ、その結果として、生産者や行政を含むステイクホルダ間のコミュニケーションを深化し循環型社会を構築・検証することにある。そのために、消費者行動における様々な場面を想定し、日常生活用品として使用される非耐久消費財の選択、耐久消費財購入時の製品選択、家庭におけるエネルギーという3種類の消費者行動における意思決定に関わる環境情報をライフサイクルの観点で定量的に評価し、選択可能な行動間で比較し、消費者が理解し実践可能な形で提示するシステムを構築する。さらに、構築したシステムの有効性を消費者へのアンケート調査等により分析する。このシステムは消費者が直接利用するだけではなく、情報を提供しようとするステイクホルダ、例えば、環境ラベル認証に関わる者や環境配慮製品情報提供に関わる者等の利用も想定したものである。

本研究の目的は、消費者に、その行動に関する環境情報を理解可能な形で提示し、循環型社会のステイクホルダとして適切で協調的な行動を実践させ、その結果として、生産者や行政を含むステイクホルダ間のコミュニケーションを深化し循環型社会を構築・検証することにある。そのために、消費者行動における様々な場面を想定し、日常生活用品として使用される非耐久消費財の選択、耐久消費財購入時の製品選択、家庭におけるエネルギーという3種類の消費者行動における意思決定に関わる環境情報をライフサイクルの観点で定量的に評価し、選択可能な行動間で比較し、消費者が理解し実践可能な形で提示するシステムを構築する。さらに、構築したシステムの有効性を消費者へのアンケート調査等により分析する。このシステムは消費者が直接利用するだけではなく、情報を提供しようとするステイクホルダ、例えば、環境ラベル認証に関わる者や環境配慮製品情報提供に関わる者等の利用も想定したものである。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

本研究では、非耐久消費財の選択や耐久消費財の購入における製品選択、エネルギー消費行動において、消費者の環境に配慮した意思決定を支援することを目的として、情報提供システムの構築を行った。

環境情報提供に関する基礎的検討として、定量的な環境情報を表示した環境ラベルの効果を分析した。定量的な環境ラベルは、表示される環境負荷の数値が消費者の効用に影響を与えることが分かった。また、非耐久消費財の選択を対象とした検討については、ライフサイクル思考を教育するインタラクティブ環境情報提供システムのプロトタイプの設計と実装を行い、その効果の検証を行い、ライフサイクル思考の獲得にある程度有効であることを確認した。一方、耐久消費財の選択を対象とした検討については、ペイバック時間や環境情報を含む情報の提示方法について検討を行った。加えて、家庭におけるエネルギー消費行動を対象とした検討においては、行動設計能力の向上を目的とした環境教育手法を提案した。提案した手法を実践し、環境配慮を目的とした行動変化に伴う不便を乗り越える工夫に関する情報提供が、消費者の行動設計能力や行動意図の向上に寄与することが分かった。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

持続可能な消費を実現するためには、消費者のライフサイクル思考習得のための環境教育プログラムの整備と実施が有効である。本研究課題では、非耐久消費財の選択における環境配慮行動の教育プログラム、及び、家庭におけるエネルギー消費における環境配慮型行動設計の教育プログラムを設計した。さらに、中学校の総合的な学習において実際にプログラムを実施し、その効果をアンケート調査により検証すると共に、検証結果をもとにプログラムの問題点を抽出し改善方法の検討を行った。

プログラムに参加した中学生はライフサイクル思考に関する理解がある程度向上したことが確認できた。また、参加した中学生や授業に協力した中学校教諭からの反応は概ね好評であり、設計した教育プログラムは十分に有効性・実践性の高いものであるといえる。今後、教育機関における環境教育の実践・普及を推し進めるためには、本研究課題の成果をもとに、学習指導要領とも照らし合わせながら学校教育における環境教育プログラへと発展させることが必要となる。

また、消費者の環境配慮行動の支援を目的として環境教育を行う際には、ソフトウェアシステムの利用した情報提供が有効である。本研究では、環境教育を目的としたインタラクティブ情報共有ツールの設計・実装を行った。ツールのプロトタイプを実際に消費者団体の有識者や一般消費者に使用してもらい改善を行った。表示画面は消費者にとって分かりやすく、かつ、関心をひくように工夫されており、実際に使用してもらった消費者からは概ね良好な評価を得ている。ライフサイクル思考の獲得を目的とした環境教育においてすぐに利用可能な、実践性の高いものといえる。今後は、本研究課題の成果であるソフトウェアのプロトタイプを配布し、広く消費者に利用してもらい、その結果をもとに改善を行っていくことが必要である。

3.委員の指摘及び提言概要

類似の関心事からでた先行研究は多いが、本研究は、それらの中では着実であり、かつ説得力のある研究成果を示したものと考える。ただし、インタラクティブ情報共有ツールの開発の試みを研究期間の間に実行したことは上記評価にはプラス面であるが、環境行動に関する研究のフレームワークは凡庸であり、研究チームとして的確な行動科学の専門家のコミットメントが実態として得られていないのではないかと類推される。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

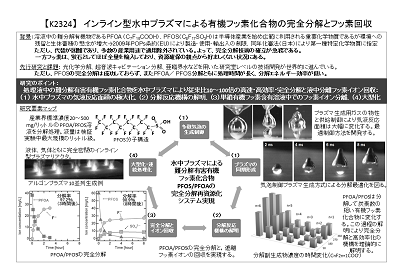

研究課題名:【K2406】インライン型水中プラズマによる有機フッ素化合物の完全分解とフッ素回収(H22〜H24)

研究代表者氏名:安岡 康一(東京工業大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

POPs条約指定物質である処理液中の有機フッ素化合物PFOA/PFOSを高効率完全分解するとともに、液中に離脱したフッ素イオンの回収を実現すことを最終目標とする。本研究では水中気泡内プラズマを分解手法として初めて利用し、新たな学術分野の構築とともに、その特性を最大限活かした実用モデルを構築することを特徴としている。

POPs条約指定物質である処理液中の有機フッ素化合物PFOA/PFOSを高効率完全分解するとともに、液中に離脱したフッ素イオンの回収を実現すことを最終目標とする。本研究では水中気泡内プラズマを分解手法として初めて利用し、新たな学術分野の構築とともに、その特性を最大限活かした実用モデルを構築することを特徴としている。

実用化を念頭にPFOA/PFOS処理液の分解処理条件を決め、処理液濃度20〜500 mg/L、処理液量は1リットルとする。単一プラズマの処理液量は0.1リットル以下であるため、プラズマの並列駆動方法を開発する一方、処理液とガスを含めて密閉型循環処理システムとして完全分解を実現する。また、PFOA/PFOS分解過程で生ずる分解副生成物を定量分析し、分解反応速度定数を算出し、分解反応モデルを作成する。モデルを使った計算機シミュレーション結果を実測値と比較することで、プラズマ方式の分解反応過程を解明し、分解効率向上のための最適化指針を得る。さらに分解処理液からフッ素イオンを回収する条件を明らかにする。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

上記目標について以下の成果を得たことで、目標を達成した。

(1) 濃度50 mg/L前後のPFOA/PFOS処理液内に、水中気泡内プラズマを発生させ、気液界面において効率よくプラズマで分解する反応系を構築し、光化学反応を含めた他方式を圧倒的に上回る分解エネルギー効率を達成した。また、分解副生成物を含めた有機フッ素化合物の界面濃度を測定し、PFOA/PFOSの気液界面濃度が著しく高いことを示し、水中気泡内プラズマ分解方式が本質的に優れている点を、学術的に明らかにした。

(2) 単一プラズマの処理液量は0.1L以下であるため、21個のプラズマ並列駆動回路を開発し、実用化を目指した1L級の中型プラズマユニットを完成させた。この際、回路損失を大幅に低減する安定化回路技術、副生成物の拡散防止用ガス循環システムを導入した。

(3) プラズマによるPFOA/PFOSの分解過程を、副生成物の定量計測を通じて検討し、分解反応速度定数を確定することで、分解反応シミュレーションを実現した。シミュレーション手法を用いて、プラズマを中核とした新たな分解システムの提案を行った。

(4) フッ素イオン回収を膜分離技術で実現するための条件を決定し、実際に電気透析法によりフッ素イオンの回収に成功した。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

本研究課題は平成22年度循環型社会形成推進科学研究費として研究を開始した。POPs条約の指定対象物質である難分解有機フッ素化合物PFOA/PFOSの高効率完全分解技術の確立と、循環型社会形成に向けたフッ素回収条件の確定を研究目標とした。分解が特に困難なPFOSは分解技術が限られていたが、本研究で提案した水中気泡内プラズマ方式は、有機フッ素化合物からフッ素を離脱させるエネルギー効率が他方式を一桁上回ることがわかり、新たな適正処理技術として実証した。また高効率の理由を、気液界面活性により説明し、気液界面プラズマとして学術的新領域を形成した。

研究においては実用性を念頭に置き、原理実証の後はリットル級処理システムの開発に取り組み、基礎データのスケールアップが可能であることを確認した。また大型化に向けて、電源回路の効率改善技術を開発した。さらに分解処理に必要なガス系は密閉循環システムとして設計し、分解副生成物がリアクタ外部に拡散するリスクを排除した。

分解過程で生ずる副生成物を定量分析することで、従来の光化学反応とは異なる分解過程であることを明らかにし、分解反応定数を実験的に蓄積した結果、数値シミュレーションを可能にした。この結果、種々の溶液条件に対して分解過程を計算評価することができ、エネルギー効率最大化の新反応系を提案した。

さらに我が国ではフッ素をほぼ全量を輸入に依存しており、資源回収が強く望まれる。確立された電気透析処理にプラズマ処理法を適用する条件を明らかにし、回収実験を通じて、資源化の見通しを得ている。

以上のように水中気泡内プラズマ方式は、分解が困難なPFOS処理液を他方式よりも圧倒的に高いエネルギー効率で分解処理可能であるだけでなく、完全密閉型循環処理システムを構築でき、装置のスケールアップも可能である。リアクタ製作費用や回路コストも低く、直ちに実用化研究に移行することができる。また分解反応定数も蓄積されたことから計算機シミュレーションによる分解予測が可能であり、大型システムの設計が能であることから社会的インパクトは大きい。

3.委員の指摘及び提言概要

気泡内プラズマを難分解性有機フッ素化合物分解に適用したアイディアは高く評価される。また、仮説に基づいて実験した結果もほぼ予想通りに高い分解率が得られており、高く評価される。更にはPFOS/PFOAの完全分解だけでなく、フッ素の回収可能な技術は環境政策への貢献も期待できる。気泡反応でのスケールアップの課題も解決しており、実用化が強く期待される。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

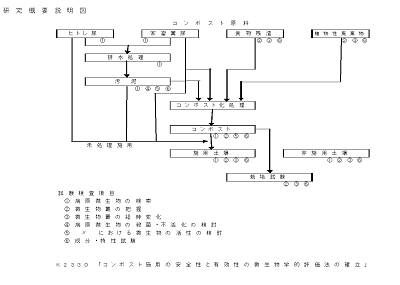

研究課題名:【K2407】コンポスト施用の安全性と有効性の微生物学的評価法の確立(H22〜H24)

研究代表者氏名:足立 伸一(大阪府立公衆衛生研究所)

1.研究における達成目標

<最終目標>

有機性廃棄物のコンポスト化は、循環型社会構築の一つに位置づけられているが、コンポスト化率の高いヨーロッパ諸国に比べると、日本におけるその比率はかなり低い。高いコンポスト化率を目指すためには、コンポストの需要を高めることが必要であるが、そのためにはコンポストの有効性と安全性を客観的視点から明確に示すことが重要である。我々はコンポスト原料中に含まれる病原微生物の検出、施用土壌の微生物叢の変遷や植物の生育に与える影響(土壌環境や土壌病防除など)を調査した。また、病原微生物に対する安全性の確保についても研究を実施した。これらの研究結果から、コンポスト施用における有効性及び安全性を微生物学的解析に基づき客観的に評価し、それぞれの農耕土壌に適したコンポスト施用(種類・量)方法を検討した。これらの研究成果に基づき営農者を指導することにより、今後、コンポスト利用の向上に寄与できるものと考えている。

有機性廃棄物のコンポスト化は、循環型社会構築の一つに位置づけられているが、コンポスト化率の高いヨーロッパ諸国に比べると、日本におけるその比率はかなり低い。高いコンポスト化率を目指すためには、コンポストの需要を高めることが必要であるが、そのためにはコンポストの有効性と安全性を客観的視点から明確に示すことが重要である。我々はコンポスト原料中に含まれる病原微生物の検出、施用土壌の微生物叢の変遷や植物の生育に与える影響(土壌環境や土壌病防除など)を調査した。また、病原微生物に対する安全性の確保についても研究を実施した。これらの研究結果から、コンポスト施用における有効性及び安全性を微生物学的解析に基づき客観的に評価し、それぞれの農耕土壌に適したコンポスト施用(種類・量)方法を検討した。これらの研究成果に基づき営農者を指導することにより、今後、コンポスト利用の向上に寄与できるものと考えている。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

今回、指標果樹としたイチジクの栽培において、コンポスト連用により土壌改善が図られ果実の収穫量•品質を向上させた。また、土壌由来である株枯れ病の発現を軽減させる効果が認められた。上記の実験では、土壌中の微生物叢について、門レベルでの大きな違いは見受けられなかったが、樹体の抵抗性ではなく、土壌の病原菌繁殖抑止効果に起因していると推察された。また、コンポスト利用における病原微生物の危険性については、し尿処理により発生した余剰汚泥にターゲットを絞り、汚泥の減量化に使用される電気浸透式脱水機の発熱を利用し、想定される温度領域で大腸菌、腸球菌、大腸菌ファージを病原微生物の指標として不活性化条件を研究した。なお、土壌環境中で土壌改良効果が見込まれる枯草菌については、当脱水機による高温処理においても残存することが判明し、コンポスト施用後の微生物叢の改善に役立つものと推察された。総合的に、3年間という短期間に良い結果を出せたものと考えている。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

コンポストについては経験的に施用することにより、作物に良い効果を示すことが一般的に知られているが、科学的に有効性を示した報告はほとんどない。今回、大阪府の重要な農作物であるイチジクを対象として上記に関して実験を行った。イチジクは、果樹としては非常に生長が早く、生育だけではなく果実の品質の向上も示せることを考慮して選んだ。その結果、コンポスト施用により土壌の理化学性、特に腐植の割合が増加し、透水性、保水性ともに向上することを示した。また、イチジクの生育はもとより果実の収穫量と品質(糖度が上昇)が向上することも示した。コンポストを連用した土壌には、土壌病原真菌によるイチジクの地下部の病徴を軽減する能力があることも分かった。この病徴の軽減は、土壌微生物群が土壌病原真菌の増殖を抑制していると考えられることより、土壌微生物群の種類を膨大なデータを得られる次世代シークエンサーを用いた解析法を使用して行った。今回、細菌と真菌については、門レベルでの顕著な差は認められなかったが、今後も詳細な解析を続けて行きたいと考えている。これらのコンポスト施用の有用性の科学的証明は、今後の環境政策として、積極的にコンポスト施用を推奨できることより、貢献度は大きいものと考えられる。

また、し尿を含んだ汚水中には病原性微生物が含まれる可能性がある。そのため、それらを処理した後に排出される余剰汚泥においても、コンポストとして有効利用される際には危険性が伴うものと考えられる。この汚泥を再資源(助燃材)として有効利用するため、含水率を低減化する目的で電気浸透式汚泥脱水機が開発されている。当該装置は脱水時の電気抵抗により高熱を発生することから、その熱を利用することにより余剰汚泥中の病原微生物による危険性を回避できる可能性について検討を行った。今回、大腸菌とその大腸菌バクテリアファージ、腸球菌を指標病原微生物とし不活化に重要となる加熱温度と時間の関係を実験室内で検討し、熱不活性化条件を決定した。また、実際に大阪府で稼働し始めた当該装置利用を前提に脱水前後の汚泥中の大腸菌および大腸菌ファージの濃度変化を測定し、これらの微生物が不活化されていることを示した。更に土壌改良効果が期待できると考えられる枯草菌については、電気浸透式脱水機による処理後においても不活化されずに残存し、コンポストとして利用する際において有用であることを明らかにした。このことから、し尿処理汚泥のコンポスト化において安全性の確保が可能になるものと考えられ、環境政策に大きく貢献できたと考える。

3.委員の指摘及び提言概要

果実の収穫量や品質の向上などコンポスト施用による効果や、大腸菌や腸球菌の熱不活性化条件等は明らかにされているが、微生物学的な評価法や土壌診断手法の確立には至っていない。また、得られた知見は部分的なものに止まっており、コンポストの利用促進に繋がる成果には至っていない。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

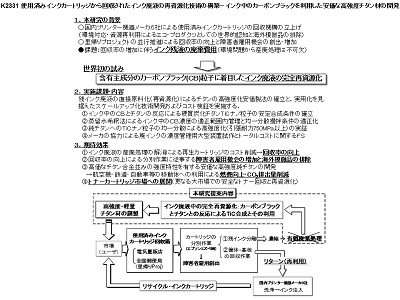

研究課題名:【K2408】使用済みインクカートリッジから回収されたインク廃液の再資源化技術の構築−インク中のカーボンブラックを利用した安価な高強度チタン材の開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:近藤 勝義(大阪大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

使用済みインクカートリッジ回収後に分離・濃縮された黒インク溶液に含まれるカーボンブラック(CB)粒子を用いてチタンとの反応によりTiCナノ粒子を合成し、その分散強化により現行の汎用チタン合金の特性を凌駕する廉価な高強度純チタン材を開発する。その際、蒸留水希釈法による廃インク中のCB量の適正管理とCB粒子の凝集緩和法を確立する。また量産設備を用いた大型素形材の試作と特性評価を通じて、本リサイクルプロセスの実用化の可能性を実証する。具体的な目標値として、先ず、インク中のCB粒子とチタンの固相反応率を90%以上とする。得られたTiC粒子分散純チタン材において、引張耐力750MPa以上、破断伸び15%以上(いずれも現行Ti-6%Al-4%V合金の性能)を達成する。量産押出機を用いて、幅40mm、厚み20mm、全長3m以上の素形材を試作し、バラツキを考慮した上記目標値の達成について実証する。

使用済みインクカートリッジ回収後に分離・濃縮された黒インク溶液に含まれるカーボンブラック(CB)粒子を用いてチタンとの反応によりTiCナノ粒子を合成し、その分散強化により現行の汎用チタン合金の特性を凌駕する廉価な高強度純チタン材を開発する。その際、蒸留水希釈法による廃インク中のCB量の適正管理とCB粒子の凝集緩和法を確立する。また量産設備を用いた大型素形材の試作と特性評価を通じて、本リサイクルプロセスの実用化の可能性を実証する。具体的な目標値として、先ず、インク中のCB粒子とチタンの固相反応率を90%以上とする。得られたTiC粒子分散純チタン材において、引張耐力750MPa以上、破断伸び15%以上(いずれも現行Ti-6%Al-4%V合金の性能)を達成する。量産押出機を用いて、幅40mm、厚み20mm、全長3m以上の素形材を試作し、バラツキを考慮した上記目標値の達成について実証する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

インク廃液を用いてチタン粉末表面へCB粒子を直接、均一に被覆するプロセスを確立し、CB粒子の飛散を伴わず、目的とする複合粉末の作製が可能となり、人体・環境への負荷軽減を実現した。得られたCB被覆Ti複合粉末を焼結固化した際、熱処理条件の適正化によって両者の固相反応率を90.2%に安定化でき、それにより硬質TiC粒子の均一分散強化を実現した。その結果、実験室レベルで作製した小型素材(直径φ7mm)では、引張強さ1015MPa、0.2%耐力932MPa、破断伸び18.2%(炭素含有量0.73%)であり、目標値(>1000MPa、>750MPa、>15%/汎用チタン合金)を凌駕することを確認した。さらに、量産用押出機を用いて試作した大型素形材(幅41mm、厚み20mm、全長3200〜3500mm)において、引張強さ、耐力、破断伸びのいずれにおいても、平均値±3σ(σ:標準偏差)は上述した目標値を満足した。なお、押出過程での素材温度の低下に伴い、押出素材の後方部では結晶粒の微細化に起因する強度増加現象を確認したが、バラツキを考慮した場合でも上述した目標強度を満足する結果であった。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

2008年からのインクカートリッジ里帰りプロジェクトの始動と共に、国内大手プリンター機器メーカ6社が使用済みカートリッジの回収機構を創設し、インク廃液の回収ルートが確立されたことを背景に、本廃棄物の安定確保は可能といえる。また純チタン粉末は水素化・脱水素化製法により量産製造されている原料粉末であり、安定供給されている。このように出発原料となるチタン粉末とCB粒子を含む水溶液は、豊富に準備できている環境にある。他方、量産製法である粉末冶金プロセスを基調としていることから、本事業で開発したチタン製造法の実用化は可能であり、致命的な技術課題は存在しないと考えている。但し、量産化における要件は、インク廃液を使用してCB粒子をチタン粉末表面に被覆するプレーヤー(企業)を設定することである。適任者を検討する場合のポイントは、『安全性・品質の点で金属粉末の取扱い経験がある』ことと、『インク廃液の輸送費を最小限に抑える』ことである。前者の点では、粉末を成形固化する焼結部品メーカよりも粉末製造メーカが好ましい。またインク廃液を回収する場所は、山梨県内、或いは東京都内であり、他方、チタン粉末製造メーカは、神奈川県内と大阪府内である。従って、本成果を活用して実用化研究開発に移行する場合、インク廃液を神奈川県内のチタン粉末メーカに供給した際のコスト試算を行い、現行品となる汎用チタン合金との比較を行い、価格面における本開発チタン材の優位性を示す必要がある。他方、本製法の波及効果として、インクカートリッジ廃液に比べて、年間で約8,000〜12,000倍程度のCB粒子が発生するトナーカートリッジのリサイクル過程において、本開発製法の適用によって大量に発生する残渣CB粒子の再資源化も可能であると考える。

3.委員の指摘及び提言概要

大量のインクカートリッジの廃棄やレアメタルの問題に貢献する技術が開発されているなど研究としての成果は評価できるが、対象とする廃棄物の流れや量を把握し、循環型社会構築に資する成果として欲しい。実用に当たっては混合操作がKeyとなると思われ、この操作が設計可能なLevelまでのBrush upを望む。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

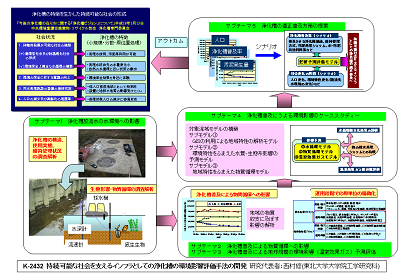

研究課題名:【K2409】持続可能な社会を支えるインフラとしての浄化槽の環境影響評価手法の開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:西村 修(東北大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

本研究では、「浄化槽整備事業の水環境改善効果については十分把握できていない」という課題をふまえ、また浄化槽分野の温室効果ガス排出抑制を進めるために、①現在普及している浄化槽の処理水質の実態、および処理水質の良否と浄化槽構造の関係を定量的に評価する。また、②浄化槽からの温室効果ガスの放出量と放流水質の関係を解析し、低炭素型で水質の良好な浄化槽構造を明らかにするとともに、浄化槽の普及が進む地域の浄化槽分野からの温室効果ガス排出量の経年変化を解析・評価する。また、③浄化槽における大腸菌群の除去性について実態調査を行い、衛生学的な観点から評価を行うとともに、浄化槽処理水の生態学的な観点からの評価を行うために藻類増殖阻害試験を開発し、処理水の毒性および塩素消毒の影響について解析を行う。これらの成果を基に、④浄化槽の水環境への影響について河川水質モデルを用いて放流水域を想定したケーススタディーを行い、流域特性をふまえた浄化槽に求められる処理レベルを明らかにし、循環型社会形成のためのインフラとしての浄化槽の適正普及方策を提案する。

本研究では、「浄化槽整備事業の水環境改善効果については十分把握できていない」という課題をふまえ、また浄化槽分野の温室効果ガス排出抑制を進めるために、①現在普及している浄化槽の処理水質の実態、および処理水質の良否と浄化槽構造の関係を定量的に評価する。また、②浄化槽からの温室効果ガスの放出量と放流水質の関係を解析し、低炭素型で水質の良好な浄化槽構造を明らかにするとともに、浄化槽の普及が進む地域の浄化槽分野からの温室効果ガス排出量の経年変化を解析・評価する。また、③浄化槽における大腸菌群の除去性について実態調査を行い、衛生学的な観点から評価を行うとともに、浄化槽処理水の生態学的な観点からの評価を行うために藻類増殖阻害試験を開発し、処理水の毒性および塩素消毒の影響について解析を行う。これらの成果を基に、④浄化槽の水環境への影響について河川水質モデルを用いて放流水域を想定したケーススタディーを行い、流域特性をふまえた浄化槽に求められる処理レベルを明らかにし、循環型社会形成のためのインフラとしての浄化槽の適正普及方策を提案する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

①宮城県内に設置された小型合併処理浄化槽の放流水質の実態を解析し、性能評価型浄化槽は構造例示型浄化槽に比べ処理水質が有意に良好であり、中でも嫌気槽構造において第一室、第二室ともに嫌気ろ材を有する型式でBOD10mg/Lを確保できることがわかった。また、窒素・リン除去型浄化槽では塩素消毒前においても大腸菌群の良好な除去が可能であった。②性能評価型浄化槽において、温室効果ガス排出量と放流水質には負の相関が認められ、水質の良好な浄化槽では汚泥処理における温室効果ガス排出量が大きいという特徴があることから、汚泥処理システムを一体的に考えた抑制方法を検討することが有効であると考えられる。③浄化槽放流水により藻類の増殖阻害が認められ、その理由は主に消毒に用いられる塩素によるものであった。④河川水質モデルを用いたくみ取り式のおよび単独浄化槽の合併処理化のシミュレーションの結果、BODの改善は著しいものの大腸菌群数は上昇し、合併処理化において衛生学的に高い処理水質レベルが求められることが明らかになった。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

本研究では、「浄化槽整備事業の水環境改善効果については十分把握できていない」という課題に対して、浄化槽の処理水質の実態把握の結果、現在普及が進んでいる性能評価型浄化槽の処理水質のBOD適合率は72.2%で、平均処理水質は17.6mg/Lと従来の構造例示型浄化槽に比べ有意に良好であることを示した。さらに、BOD≦10mg/Lを確保できている浄化槽は、窒素・リン除去を可能とする高度処理型浄化槽であった。この浄化槽は、嫌気槽第一室、第二室ともに嫌気ろ材を有し、好気槽構造では担体流動槽および担体ろ過槽を有していた。このような浄化槽の現場レベルでの性能評価・解析は、浄化槽の信頼性を高めるとともに、今後の浄化槽の技術開発・適正普及において極めて重要な知見である。

また、性能評価型浄化槽においては、処理水質および温室効果ガス排出量と人員比に正の相関が確認されたが、人員比のみならず型式によってこの関係は異なり、適正な浄化槽型式の普及が温室効果ガス排出抑制の観点からも重要であることが示された。

一方、浄化槽処理水は身近な環境に放流されることを考えると衛生学的安全性の確保も重要であるが、塩素消毒後の排水基準値超過割合(大腸菌群数)はBOD除去型浄化槽では20.0%に対して窒素・リン除去型浄化槽では1.6%であり、窒素・リン除去型の普及が衛生学的安全性確保に貢献することがわかった。また、高度処理型浄化槽では塩素添加前で排水基準値(3,000cfu/mL)を下回り、高い衛生学的処理効果を有しているものの、塩素による大腸菌の殺菌効果と藻類増殖阻害を同時に考慮した藻類生長阻害試験を開発し塩素消毒実験を行った結果、大腸菌群を不活化する有効塩素濃度レベルで極めて高い(約80%)藻類の増殖阻害影響が認められた。すなわち生態学的なリスクを考えると塩素に頼らない衛生的な処理技術の開発・普及が重要であると考えられた。

このような、浄化槽の処理水質の実態をふまえ、河川水質モデルを用いて浄化槽処理水の河川水質に及ぼす影響をシミュレーションする手法を構築し、具体的な放流水域を想定したケーススタディーを行った結果、くみ取り式および単独処理浄化槽の合併化によりBODの改善は著しいものの大腸菌群数は上昇し、合併処理化において衛生学的に高い処理水質レベルが求められること、それは現在普及している高度処理型浄化槽において達成可能なレベルであり、高度処理型浄化槽の普及が環境保全上重要であることが明らかになった。

本研究成果は、浄化槽整備事業の水環境改善効果について、浄化槽放流水質(BOD、大腸菌群数)の実態、浄化槽からの温室効果ガス放出、浄化槽放流水の藻類生長阻害影響から現在普及している性能評価型浄化槽の評価解を行い、また河川水質モデルを用いて浄化槽放流水の影響を予測して適正な普及のための処理レベルを明らかにしたもので、現在普及が進む性能評価型浄化槽の環境に与える負荷は小さいものの、さらに改善が必要であることを示した。今後の課題として、本研究で明らかにされた知見を基に、一層の浄化槽の技術開発、および本研究をふまえた適正普及のためのシステムの構築を行い、浄化槽普及による汚水処理未整備地域の解消を促進する必要性がある。

3.委員の指摘及び提言概要

社会的ニーズや環境政策への寄与という点では、十分に評価されてよい研究であろう。また、終始一貫した浄化槽処理システムの改善(健全な水循環形成に向けた)の方向に沿って、研究成果を生み出しており、しかも統計的手法、シミュレーション、調査実験の仮説と結果、その環境政策上の意義を明快にしており、行政当局にとっても貴重な知見の蓄積といえる。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

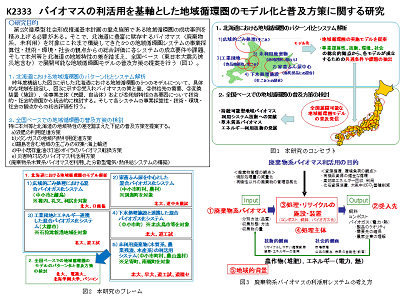

研究課題名:【K2410】バイオマスの利活用を基軸とした地域循環圏のモデル化と普及方策に関する研究(H22〜H24)

研究代表者氏名:古市 徹(北海道大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

ほとんど実施事例がない地域循環圏のモデルを、バイオマスの利活用を基軸として、道内の地域特性とバイオマスの種類に応じてシステム解析することにより、全国ベースで普及するための方策を検討する。

ほとんど実施事例がない地域循環圏のモデルを、バイオマスの利活用を基軸として、道内の地域特性とバイオマスの種類に応じてシステム解析することにより、全国ベースで普及するための方策を検討する。

1)北海道における地域循環圏の5つのモデル{ ①広域的ごみ処理における混合バイオガス化システム(BGS)、②家畜ふん尿を中心とした混合BGS、③工業団地とエネルギー連携した混合BGS、④下水処理施設と連携した混合BGS、⑤未利用廃棄物の利活用システム }を、受入れバイオマスの質と量、供給先の需要、変換装置(施設)、事業主体、地域特性の各要因について技術的・社会的側面から統合的に検討し、事業採算性と技術・環境・社会の総合的観点から、各モデルが成立するための共通条件や課題を抽出する。

2)上記システム解析から得られた共通条件や課題の検討を踏まえて、全国ベースでの地域循環圏モデルの普及方策を検討する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

本研究では、バイオマス利活用を基軸とした、以下の5つの地域循環圏の具体的実施モデルを、北海道の地域特性とバイオマスの種類に応じたシステム解析により提案し、各モデルの事業成立ための共通条件及び課題を明らかにした。

①広域的ごみ処理におけるバイオガス化システム(BGS)による地域循環圏モデル

②家畜ふん尿を中心とした混合BGSによる地域循環圏モデル

③工業団地とエネルギー連携した混合BGSによる地域循環圏モデル

④下水処理施設と連携した混合BGSによる地域循環圏モデル

⑤未利用バイオマスである稲わらペレットの利活用による地域循環圏モデル

そして、明確化された共通条件や課題、及び海外の先進事例を踏まえて、これら地域循環圏実施モデルを全国ベースでの普及方策を提示した。これらより、本研究が提示する5つのバイオマス利活用を基軸とする地域循環圏モデルは実行可能であり、日本が目指す3つの社会の統合による持続可能な社会形成に大きく貢献しうることを示した。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

全国ベースで本研究での成果を展開するにあたり、以下の環境政策への貢献が期待できる。

1) 高リサイクル率、高エネルギー利用効率を実現するために、生ごみを含む可燃ごみの「焼却処理」に代わる「バイオガス化+RDF化システム」によるさらなる広域化を推進すべき。同時に、地域エネルギー供給プラントとしてのRDF受入施設増強策を図るべき。

2) 牛ふん尿の適正処理の側面と有効利用側面としてのエネルギーと良質肥料の生産の両側面の価値を生み出すBGSシステムの普及を図るべき。その際、事業性向上のため検討される有機性廃棄物との混合発酵を促進するために、産廃処理業の許可等の規制の緩和を検討すべきである。また、液肥の利用促進を図るために、特殊肥料から普通肥料への変更なども検討すべきである。

3) リサイクル率目標値の引き上げや義務化により、中小規模の飲食店から排出される堆肥や飼料に向かない食品廃棄物のリサイクルの受け皿としてのBGS導入促進を図るべきである。また、自治体管轄の一般廃棄物の民間処理委託を推進するための方策が必要である。

4) 既存インフラとしての消化槽の有効利活用として、生ごみやし尿汚泥(浄化槽汚泥も含む)との混合発酵を積極的に推進すべきである。下水処理部局と廃棄物管理部局の連携を強化すべき。

5) 稲わらペレットや木質ペレットの利用拡大のために、灯油・重油との価格の差額を補助(熱版FIT)政策を検討すべきである。

6) 被災地米作農業地域での汚染稲わらの保管が大きな問題となっている中で、汚染稲わらの保管場所の確保と再生可能エネルギー創出のために、低濃度放射性セシウム含有温泉稲わらの固形燃料化・保管方策を具体的に検討すべきである。

7) バイオエネルギー利用も含めた再生可能エネルギー利用について国と地方が連携して取り組み、目標が達成できるよう、国と各地域は詳細な実施計画を策定すべきである。

3.委員の指摘及び提言概要

ケーススタディの結果は評価されるべきものであり、その利用方法が多方面の視点から具体的かつ、実現可能な形で提案されている。ただし、それらのシステム評価の方法論は個別積み上げであって、装置の応答に関するモデル化やマテリアルフローとコスト勘定のモデル化、さらにそれらのパラメータ設定などの方針が示されておらず、概念をともなう地域循環圏モデルには到達していないように見受けられる。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

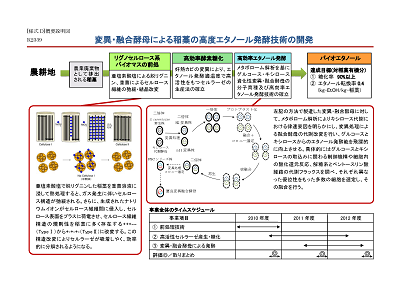

研究課題名:【K2411】変異・融合酵母による稲藁の高度エタノール発酵技術の開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:田中 修三(明星大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

稲藁を原料とするエタノール発酵において、その障害要因となるリグニンとセルロース結晶構造、酵素糖化(55℃)と発酵(30℃)の反応温度の相違及び酵母が利用しない五炭糖キシロースの生成に対処するため、リグノセルロースに適した前処理、低温性セルラーゼの産生及びキシロース利用酵母の獲得を目指した実験を行い、高効率の並行複発酵のための要素技術を開発する。具体的には、1)稲藁に対する亜塩素酸塩と重曹による脱リグニンと結晶構造の改変、2)真菌Trichoderma reeseiによる低温性セルラーゼ産生変異株の獲得と糖化及び3)酵母Saccharomyces cerevisaeとCandida intermediaとの細胞融合によるキシロース利用変異・融合酵母の獲得と発酵である。また、変異・融合酵母のキシロース代謝に係る遺伝子の解析とその代謝機構に対するメタボローム解析を行う。最終目標として、前処理済み稲藁(稲藁有機分)の糖化率90%及びエタノール転換率0.4(kg/kg-前処理済み稲藁)程度を達成する技術を開発する。

稲藁を原料とするエタノール発酵において、その障害要因となるリグニンとセルロース結晶構造、酵素糖化(55℃)と発酵(30℃)の反応温度の相違及び酵母が利用しない五炭糖キシロースの生成に対処するため、リグノセルロースに適した前処理、低温性セルラーゼの産生及びキシロース利用酵母の獲得を目指した実験を行い、高効率の並行複発酵のための要素技術を開発する。具体的には、1)稲藁に対する亜塩素酸塩と重曹による脱リグニンと結晶構造の改変、2)真菌Trichoderma reeseiによる低温性セルラーゼ産生変異株の獲得と糖化及び3)酵母Saccharomyces cerevisaeとCandida intermediaとの細胞融合によるキシロース利用変異・融合酵母の獲得と発酵である。また、変異・融合酵母のキシロース代謝に係る遺伝子の解析とその代謝機構に対するメタボローム解析を行う。最終目標として、前処理済み稲藁(稲藁有機分)の糖化率90%及びエタノール転換率0.4(kg/kg-前処理済み稲藁)程度を達成する技術を開発する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

亜塩素酸・重曹法による前処理において、稲藁はASC処理により脱リグニン、SB処理により膨潤・微細繊維化と結晶構造の改変が行われ、特に(3回ASC+SB)処理はリグニン除去率88%、結晶型タイプIIへの改変を可能にした。T.reeseiを変異させたMT957株は30℃で高い活性のセルラーゼを産生し、この低温性セルラーゼは亜塩素酸・重曹法による前処理済み稲藁の86%を糖化し、目標値90%に近い糖化率を達成できた。また、S.cerevisae M2株とC.intermedia m11株との細胞融合によりキシロース利用FSC1株を獲得し、さらに発酵能を改良したFSC3株を製造した。FSC3株は、グルコース・キシロース基質に対してエタノール収率0.42(kg/kg-基質)という目標値0.4(kg/kg-前処理済み稲藁)を上回る能力を示した。亜塩素酸・重曹法による前処理済み稲藁に対しては、低温性セルラーゼとFSC3株による並行複発酵によりエタノール収率0.324(kg/kg-前処理済み稲藁)又は液量換算0.41(L/kg-前処理済み稲藁)を達成し、目標値の81%相当の収率を得ることができた。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

草木質系バイオマスを原料とするバイオエタノールは、地球温暖化対策のための再生可能エネルギーとして環境政策に大いに貢献し、さらに未利用資源の有効利用や森林保全にも寄与すると期待される。そのバイオエタノールの製造において、エタノール発酵の障害となるリグニンやセルロース結晶構造、酵素糖化と発酵の最適温度の違い及び発酵酵母が五炭糖キシロースを利用しないこと等が大きな問題となる。本研究で開発した亜塩素酸・重曹法による前処理、低温性セルラーゼによる糖化及びキシロース利用変異・融合酵母による発酵はこれらの諸問題を解決する新技術であり、賦存量の多い草木質系バイオマスを原料とするエタノール生産による温室効果ガス削減政策の推進に役立つと期待される。

当該技術が実用化され、エタノールがE10ガソリンに利用されると年間924万tの二酸化炭素が排出されずに済み、仮にエタノールを100円/Lで販売すると6,000億円市場を生むと試算される。本研究で得たエタノール収率0.41(kL/t)を草木質系バイオマスに適用すると1,115万kLのエタノールが生成可能であり、E10ガソリンに必要な600万kLを十分供給できる。アセアン諸国におけるバイオエタノールの生産ポテンシャルは2030年で1億kL以上と試算されており、これを含めてバイオエタノール政策に取り組めば、その環境や経済に及ぼす効果は極めて大きい。

本研究で開発した技術の実用化に当たっては、パイロットスケールのコスト評価が必要であるが、技術的には特に問題はない。但し、原料の収集・輸送や排水処理等に対する計画・体制作りは必要である。さらに、将来のバイオエタノール生産の普及とともに原料価格の高騰が考えられるので、食品廃棄物等幅広いバイオマスを対象とし、アジア諸国からの原料輸入も視野に入れた体制が求められる。

3.委員の指摘及び提言概要

エタノール生成能の高い変異・融合酵母の開発などにより、エタノール収率は目標通りの結果が得られており、基礎的なデータが得られたと評価した。今後実証試験を行うなど研究を発展させることで、実用の可能性はあると思われるが、実用規模での費用効果及びLCA評価などを行い、問題点の抽出及びその解決策の検討を行っていく必要がある。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

研究課題名:【K2412】有機フッ素化合物の最終処分場における環境流出挙動の解明と対策技術に関する研究(H22〜H24)

研究代表者氏名:松村 千里((財)ひょうご環境創造協会)

1.研究における達成目標

<最終目標>

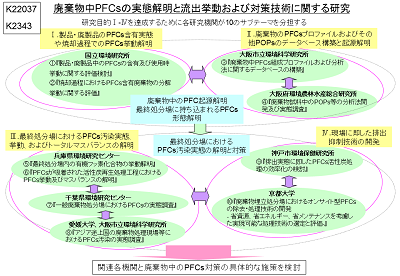

近年のPFCsの環境負荷源として廃棄物処分場・埋め立て地の浸出水が着目されているが、その実態は把握されておらず、また、PFCsは発生源が多岐に渡っており、その排出に関して事業主も関知しないことも多い。そこで、PFCs 汚染未然防止に関わる情報の収集や最終処分場における対策技術の検討を行うため、廃棄物に含有されるPFCs の起源推定や挙動、そして最終処分場内での環境流出挙動の解明や対策技術の構築を目指す。以下に示す4つの課題を設定した。

近年のPFCsの環境負荷源として廃棄物処分場・埋め立て地の浸出水が着目されているが、その実態は把握されておらず、また、PFCsは発生源が多岐に渡っており、その排出に関して事業主も関知しないことも多い。そこで、PFCs 汚染未然防止に関わる情報の収集や最終処分場における対策技術の検討を行うため、廃棄物に含有されるPFCs の起源推定や挙動、そして最終処分場内での環境流出挙動の解明や対策技術の構築を目指す。以下に示す4つの課題を設定した。

1) 製品・廃製品のPFCs 含有実態や焼却過程でのPFCs 挙動解明

2) 廃棄物のPFCs プロファイルおよびその他POPs のデータベース構築と起源解明

3) 最終処分場におけるPFCs 汚染実態、挙動、およびトータルマスバランスの解明

4) 現場に即した排出抑制技術の開発

また、本研究で得られた知見をもとに、最終処分場や行政等の関連各機関と検討会を開催し、今後の廃棄物中のPFCs に対する対策のあり方について具体的な施策を検討する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

1) 製品中PFCs含有実態や使用時における挙動を明らかにし、製品使用時の環境排出の原単位を得て、その制御に向けた基礎検討を行うことができた。PFCsの熱分解挙動を把握し、焼却分解処理がPFCs含有廃棄物の適正処理の1技術であることを明らかにした。

2) 直鎖と末端分岐異性体と他の異性体との分離に成功し、異性体パターンで発生源からの時間的・空間的距離の推定等に利用できる可能性を見出した。分子量2000 程度のPFCsやオリゴマーの検出に成功し、比較的速やかに分解され PFOS、 PFOA 様の構造を分子内に持つ分解生成物となることを明らかにした。

POPs類一斉分析について、水質試料中簡易分析法としてGC/TOFMS法が適応可能であった。瓦礫等の固形物では、試料を直接導入する加熱脱離-GC/TOFMS法の適応可能性が示唆された。

3) 海面埋立処分場では、内水のPFCs濃度はほぼ一定であり、底質では長鎖の同族体の割合が高かった。陸上の最終処分場の浸出水からも、環境水よりもはるかに高い濃度でPFCsが検出されること事例があることが明らかになった。カラム試験や土壌吸着試験から、炭素鎖の長いPFCsは溶出が長期間継続することが示唆された。アジア途上国・新興国の廃棄物処理現場等におけるPFCs汚染の実態から、国や地域でPFCs発生源プロファイルが異なることを明らかにした。

PFOAを用いて活性炭再生処理工程を想定した加熱実験を行った結果、活性炭がPFOAの揮発を抑制するとともに、燃焼分解反応を促進させることが示唆された。

4) 活性炭処理では、活性炭量の増量や、pHを下げることで、PFBA等短鎖の処理効率を上げることが出来た。逆相樹脂を用いた処理では、活性炭より効率良く保持できることがわかった。イオン交換樹脂を用いた処理では、塩濃度の高い浸出水での性能低下が課題であった。パルス放電処理ではPFOA、PFOSの分解も可能で、実浸出水への適用可能性が示唆された。

現状では、オゾン/活性炭処理によって実浸出水処理においてもPFOAの効率的な処理が可能であることが示唆された。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

1) 製品含有実態や使用時挙動を明らかにしたことは、PFCsのヒトへの曝露や環境排出の制御に向けた基礎情報を提供したとともに、社会システムの中でのPFCsマスバランス解析の一助となった。PFCsは今後も静脈側に集積される可能性が大いにあり、その適正処理技術が必要である。本研究は、PFCs含有廃棄物の適正処理を推進するともに、PFCsの環境排出抑制にも繋がる可能性がある。今後は、実焼却施設での検討が必要であろう。

2) 異性体・同族体の詳細分析により得られる異性体組成は、モデル化を通して解析し発生源からの時間的・空間的距離の推定等に用いることができると考えられた。モデル化により、今後廃棄物処分場に存在する PFCs がどのように流出するかについて予測できると考えられるが、モデル化に必要なパラメータや、廃棄物層の一般化等に関してより多くの実験データが必要である。また、今後分子量2000 程度の PFCs やオリゴマーからPFOS、PFOA への寄与が定量的に明らかになれば、環境への負荷削減への対策が可能になる。

廃棄物試料中に含まれる有機塩素系POPsを含む一斉分析法にGC/TOFMS法を適応可能性が示されたことで、廃棄物中一斉分析の他に事故時等の原因物質の検索にも簡易分析法として対応できる可能性がある。

3) 最終処分でのPFCsの排出実態を明らかにするとともに、持込み埋立物ではシュレッダーダストの含有濃度が比較的高いことを明らかにした。カラム試験や有機炭素-水分配係数の結果から処分場からのPFCsの排出は、PFHxAより炭素数の小さいものは数年で濃度半減が見込めるが、PFNAより炭素数の多いPFCsは濃度低下に長期間を要すると考えられた。水処理等で使用された活性炭の過熱実験から、再処理過程で比較的低温でも分解されることが示唆されたことから、再処理過程におけるPFCsの拡散の可能性は低いと考えられる。最終処分場において、今後の対応を考慮する上で重要な情報を提供できた。

国際的にPFOSおよびその類縁化合物の排出を監視・規制するために有用なモニタリング手法や基礎情報を提供し、日本が先導的役割を果たすべき国際的な環境政策の推進に貢献する。アジア地域におけるPFCs利用情報の収集とともに、廃棄物処理活動による各PFCs成分の排出挙動の解明や更なるデータベース拡充・統合が望まれる。

4) 従来の粒状活性炭を用いた排水処理でも、活性炭の交換を頻繁にすることにより、有機フッ素化合物のうち、PFOA及びそれより炭素鎖の長いPFCAsやPFHxSより炭素鎖の長いPFASsは除去可能であった。

オゾン処理やパルス放電処理による分解処理が確認できた。これらの処理法の特徴的なところは、基本的に電力を用いて運転される点であり、凝集沈殿や塩素などの化学薬品を用いた処理と異なり、電力が確保されれば処理が可能となる。廃棄物最終処分場では広い敷地面積が必要となるが、これは太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーによる電力の適用可能性が考えられる。再生可能エネルギーは発電能力の安定性に難点があるとされるが、オゾン/活性炭処理では吸着能低下を防止することが求められ、またパルス放電処理は必要電力量の付加が要求されるが、必ずしも電力の安定供給が必要ではなく、電力の安定性自身は大きな課題とはならない。

浸出水処理は、同族体によっては数十年の処理期間が必要なことが明らかになり、継続運転に凝集剤などの化学物質(資源)供給や生物処理のように常に維持管理が求められることなく、比較的簡易でまた必要エネルギーがその場で確保できるのであれば、初期投資が多少かかるものであっても、長期的には省エネルギー・省資源の観点で優位性が出てくる。

今後、わが国は人口減少や高齢化社会を迎えることになるが、運転の継続面での利点がある処理方法は魅力である。本研究で検討対象とし評価したこれらの処理法は、PFCsのみならず他の有害化学物質の除去・処理にも効果が期待されるものであり、実用化が期待されるものであると同時に、実装化に向けての更なる実証研究が希求される処理技術であるといえる。

3.委員の指摘及び提言概要

ストックホルム条約に追加されたPFOSを含む有機フッ素化合物を対象として、PFCs含有廃棄物を処理及び処分するために必要なデータが得られている。ただし、サブテーマごとに一定の知見の集積は見られるが、それらを統合して廃棄物処理に係わって有機フッ素化合物の問題にどのように対処すべきかについての検討がなされていないため、調査結果が対策にどう生きるのかが十分研究されていない。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

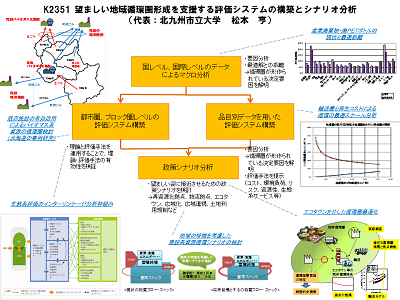

研究課題名:【K2413】望ましい地域循環圏形成を支援する評価システムの構築とシナリオ分析(H22〜H24)

研究代表者氏名:松本 亨(北九州市立大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

①マクロ分析による要因分析:全国データ及び貿易データを用いて、廃棄物・循環資源の広域フローの要因分析により、マクロ的視点から、循環圏を決定づけている要因を明らかにする。

①マクロ分析による要因分析:全国データ及び貿易データを用いて、廃棄物・循環資源の広域フローの要因分析により、マクロ的視点から、循環圏を決定づけている要因を明らかにする。

②品目別の物質フローの解明と最適化:品目別の物質フローの解明と、コスト、環境負荷、環境リスク、生態系サービスの面から最適な循環スケールを導出する理論を構築する。また、それらの評価指標を総合化し、最適解を算出する。

③都市圏、ブロック圏の物質フローの解明と望ましい循環圏提示:都市圏、ブロック圏の事例研究を行う。地域単位の物質フローの解明手法の提示と、望ましい循環圏を提示するための評価システムを構築する。

④政策シナリオ分析:③を用いたシナリオ分析を行う。これを用いて、望ましい拠点整備や社会システム設計のあり方を提示する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

①廃棄物等の移動量、移動距離に関する要因分析を行い、輸送量には距離と処理プラントの規模が大きく影響を与えていること、輸送距離には受入側の施設の偏在性が大きく影響を与えていることを示した。

②発生密度、積載効率、スケールファクタ、売却単価の4つを主な支配パラメータとし、循環スケールと品目特性・地域特性の関係を定量的に把握できる循環圏の最適空間規模導出モデルを構築した。

③有機系一般廃棄物(生ごみ、紙、プラスチック)、建設副産物・廃棄物、木質系バイオマス、畜産廃棄物(牛ふん)をそれぞれ対象とした、マルチスケールの循環圏評価システムを構築した。

④上記の評価システムを用いて、資源の需給バランス、CO2排出量、コスト、生態系サービス、TMR(関与物質総量)、社会的側面を指標として、望ましい循環圏形成・拠点整備のあり方と、実現に向けた社会システムの課題を提示した。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

廃棄物・循環資源の空間スケールが、発生密度、輸送効率、中間処理施設のスケールファクタ、再生品の売却単価によって決まるものとし、これらを支配パラメータとした資源循環の最適空間規模導出モデルの構築を行った。アンケート及びヒアリング調査を実施することで品目固有パラメータの入手を行い、品目と地域(発生密度)が決まれば最適な循環スケールを算出できるようになった。これは、今後地域循環圏を議論する上での一次近似として、重要な意味を持つことが想定される。

有機系一般廃棄物を対象とし、既存施設を活用することで、資源消費と環境負荷の大幅な削減を実現しながら、廃棄物のリサイクル・処理費用を長期的な視点においても安定して持続的に削減し得るシステムの提案を行い、その有効性をモデルにより検証した。またシステムを技術的、制度的な側面から補強する調査を行った。これらは、社会的なニーズに答える研究成果であり、実用化に繋がる可能性は高いと考えられる。

建設副産物の循環利用を対象に、マテリアルストックフロー解析を用いることで、循環圏域の評価とリサイクル性指標による空間的な持続可能性について評価を行った。建設副産物は地域・年代によって異なる発生パターンがあり、特に量の多いコンクリート塊は、今後50年間での循環圏の規模は20〜40kmとなり、廃棄物処理業者を認可する地方自治体の管轄区域を柔軟に運用することが重要となることを提示した。

森林系木質バイオマス利用とそれに伴う生態系サービスのトレードオフやシナジーといったインターリンケージ(相互連関)の概念に着目し、分析のための概念枠組みと評価方法を検討したうえで、マルチスケールでの生態系サービスのインベントリを構築した。この手法を用いれば、生態系サービスの調和を考慮した森林系木質バイオマス利用を促すための政策目標のシナリオ分析が、コミュニティレベルから全国レベルまでマルチスケールで可能である。

牛糞バイオガス化プラントに対しては、酪農家の意識向上と適切な金銭負担を前提として、売電のみならず、悪臭や地下水窒素汚染対策及び窒素やリンの循環の観点から液肥の有効利用に対しても、社会的費用を補助金として投入することが、北海道で特に問題となっている産業廃棄物としての牛糞の地域循環圏による資源化を促進することにつながることを示した。

福岡県大木町で行われている使用済み紙おむつの分別・リサイクル事業を対象に、環境面・経済面に加え、地域活力・福祉力、ごみ出しの利便性・快適性を表す社会面を含めた総合評価のフレームを構築し、ケーススタディを実施した。これにより、地域における資源循環の副次的効果を評価する手法を提示できた。

3.委員の指摘及び提言概要

地域循環圏を空間スケール、技術、施設活用等の設計要因を明らかにしながら論じており、循環社会形成の計画論を構築するうえで役立つ。個々のテーマごとに示された成果は、理解でき、説得力にある結果となっており、建設副産物の地域循環圏の最適スケールの提案や、TMR指標の削減量の算定も興味深い。また、生態系サービスの観点からの地域循環圏評価の試みは、今後の環境政策の展開という点で参考になる研究成果である。なお、地域循環形成で「副次的効果を含めた総合評価手法とは何か」という点で共通の標的が議論されていればもう一段高いレベルの成果が期待できたものと思われる。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

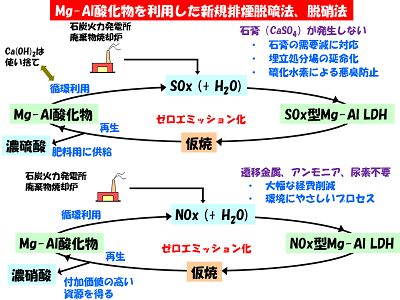

研究課題名:【K2414】マグネシウム-アルミニウム酸化物を利用した新規排煙脱硫法、脱硝法の開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:亀田 知人(東北大学)

1.研究における達成目標

<最終目標>

現在、石炭火力発電所では、ボイラーから発生する1000 ppmのSOxが、高性能排煙脱硫システムにより、煙突出口濃度25〜50 ppmに抑えられている。また、廃棄物焼却炉では、平均で20〜150 ppmのSOx、100〜150 ppmのNOxが発生するが、各々、Ca(OH)2の吹き込み、触媒脱硝により、出口濃度SOx 20〜30 ppm、NOx 20〜50 ppmに抑えられている。

現在、石炭火力発電所では、ボイラーから発生する1000 ppmのSOxが、高性能排煙脱硫システムにより、煙突出口濃度25〜50 ppmに抑えられている。また、廃棄物焼却炉では、平均で20〜150 ppmのSOx、100〜150 ppmのNOxが発生するが、各々、Ca(OH)2の吹き込み、触媒脱硝により、出口濃度SOx 20〜30 ppm、NOx 20〜50 ppmに抑えられている。

本研究では、最大初期濃度が2000 ppmのSOx、NOxをMg-Al酸化物により処理することで、10 ppmまで濃度を低減できる技術の開発を目標とする。また、Mg-Al酸化物が捕捉したSOx、NOxの90 %以上を、20 wt%以上の高濃度硫酸、硝酸として回収する。さらに、10回以上のMg-Al酸化物の繰り返し利用を目指す。また、本研究の実用化を目的として、SOx及びNOxの処理に及ぼすばいじん及び金属蒸気の影響等を検討する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

Mg-Al酸化物スラリーは再水和反応によりSO2を除去できることがわかった。また、化学量論量、温度によらず、SO2はほぼ完全に除去された。また、NO及びNO2はMg-Al酸化物スラリーを用いて処理可能であると考えられる。しかし、NOは表面吸着により除去され、また、除去率も低いため、NOをNO2に酸化してから処理することが望まれる。また、NO2の除去率はH2Oへの吸収により制限されるため、NO2のH2Oへの吸収量を増加させる必要があると考える。SO42-及びNO3-の除去は擬一次反応であり、化学反応律速支配であった。SO42-及びNO3-の吸着等温線はLangmuir型に近似できた。SO4型Mg-Al LDHの熱分解において、アニオンが脱離・分解し、SO2、SO3、O2を生成する。アニオンの脱離は1000℃、2hでほぼ完全に進行したが、MgOとスピネルの混合物となった。NO3型Mg-Al LDHの熱分解により、H2O、NO2とO2が生成することを確認した。熱分解により生成したNO2およびO2のH2Oへの吸収により、HNO3とHNO2が生成することを明らかにした。反応後の生成物はMg-Al酸化物のみだった。熱分解後の試料は希硝酸を処理し、NO3型Mg-Al LDHが再生した。さらに、Mg-Al酸化物スラリーによるSOx及びNOxの同時処理が可能であることがわかった。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

本研究成果は、大気汚染防止法に基づく排ガス規制の対象となっている、SOx及びNOxについて、排ガス基準を満たすための経済的な処理技術の開発に貢献することができる。本研究は、排ガス中のSOx及びNOxを、Mg-Al酸化物を用いて同時に処理することを特徴としている。従来、単独のガスについては効果的な処理法が開発されている。例えば、SOxについては排煙脱硫法として石灰-石こう法が有名であり、電気事業用の大型ボイラーの主力プロセスとなっている。また、NOxについては排煙脱硝法として選択的触媒還元法が有名であり、遷移金属を触媒として用いNOxをN2に還元する。しかし、排ガス中のSOx及びNOxを同時処理する場合には、多段プロセスを設けなければならない。それは、SOxは石灰による処理、NOxは触媒による還元処理を行う必要があるためである。

一方、Mg-Al酸化物は、排ガス成分を同時に処理できる優れた吸着剤であり、実用化した場合においても工程はシンプルである。また、吸着剤は循環利用するため、石灰等の使い捨てに伴う薬剤にかかる高いコストや遷移金属に比べ、非常に安価である。以上、本研究成果は、安価な吸着剤を使って、簡便な工程によって排ガス成分を処理することができるため、非常に優位性がある。

石炭火力発電所では、ボイラーから20000 mg/m3Nのばいじんが発生する。ばいじんには重金属が含まれているため、石炭や廃棄物の燃焼に伴い、金属蒸気が発生する。ばいじんや金属蒸気は、Mg-Al酸化物の機能に影響を与える可能性がある。研究成果の実用化にあたり、この技術的な課題を解決するために、今後は、実験室スケールの小型燃焼炉を作製して石炭や廃棄物を燃焼し、発生する排ガス中のSOx及びNOxをMg-Al 酸化物により処理を行う必要がある。その処理に及ぼすばいじん及び金属蒸気の影響を明らかにする必要がある。また、SOx及びNOxの処理に伴うMg-Al酸化物の物理的性状変遷の検討や歩留まりの評価を行う必要がある。これらの技術的課題を検討した後に、既存の排煙脱硫法、排煙脱硝法と、Mg-Al 酸化物によるSOx及びNOx処理法との経済性の比較を行う必要がある。研究成果の実用化のためには、今後も継続的な研究を続けていく必要がある。

3.委員の指摘及び提言概要

Mg-Al酸化物に依る排煙脱硫脱硝反応をきめ細かに実験的に明らかにした点は評価できる。しかしながら、湿式石灰石こう法や選択接触還元法とまともに勝負しようとするには、技術レベルの差が大きすぎる。排煙浄化材としてのAl-Mg酸化物の製作、再生など実用に関わる技術的項目や経済的位置など懸念材料が多いように見られる。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

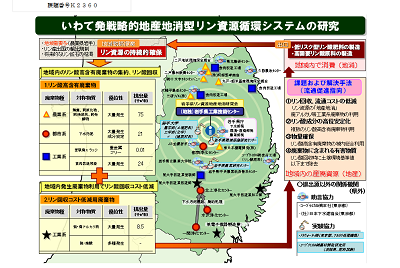

研究課題名:【K2415】いわて発戦略的地産地消型リン資源循環システムの研究(H22〜H24)

研究代表者氏名:菅原 龍江((地独)岩手県工業技術センター)

1.研究における達成目標

<最終目標>

1)岩手県リン資源地産地消研究会

1)岩手県リン資源地産地消研究会

岩手県リン資源地産地消研究会を設立し、農業、工業、自治体、NPOなどの官民合わせて会員数40名の参加を目標とする。

2)経費削減効果の算出

廃アルカリ利用による下水汚泥焼却灰からのリン回収経費の削減効果を算出する。

3)有用性及び安全性の確立

回収リン等の成分分析・有害性評価試験を行い、問題がある場合は対策を講じ、リン資源として有用かつ人間に安全であることを確保する。

4)廃棄物及び回収リンの物理特性の把握

リン回収に用いる廃棄物の物理特性を確認して再資源化工程を決定する。また回収リンの物理特性を把握し、肥料化する際の製造上の問題を解決する。

5)植物に対する有効性

回収リン等の植害試験及び肥効試験を行い、植物に無害かつ有効であることを確立する。

6)低コスト化のための可能性調査

リン回収工程上の熱源確保のため、焼却炉廃熱や鶏糞炭の利用について可能性を調査し、提言する。

図 研究のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

<成果>

1)岩手県リン資源地産地消研究会を設立し、3年間で6回の研究会開催した(参加者合計442名)。これにより、リン回収に関して関係機関等の情報共有が進み、共通認識を高めることができた。

2)リン回収実証試験を実施し、得られた回収リン等を以下の試験に用いた。また、リン回収プラント稼動コスト等の試算を行い、廃アルカリ利用時はコストを大幅に削減できる試算結果を得た。

3)回収リン等の成分分析・有害性評価試験を行い、安全に利用できることを確認した。

4)リン回収に使用する廃棄物の物理特性を確認し、リン回収工程の詳細を固めた。また、回収リンの物理特性を把握し、問題なく肥料化できることを確認した。

5)回収リン等を用いて肥効試験及び植害試験を実施し、植物に対する有効性を確認した。

6)リン回収経費の低コスト化を検討した結果、リン回収工程の熱源として下水処理工程で発生する消化ガスを利用することが有効であることを見出した。

2.得られた成果の実用化、社会への貢献の見込み及び課題

下水汚泥焼却灰からのリン回収方法には様々な方法が提案されているが、リン回収に要するコストが、下水汚泥焼却灰を産業廃棄物として委託処理する場合に比べて高価になるケースが多いことから、リン回収の事業化は困難な状況にあった。

我々が開発したリン回収方法は、下水汚泥焼却灰からのリン抽出に産業廃棄物である廃アルカリを用いることから、廃アルカリの受託処理費を収入として受け取ることができため、コストが大幅に圧縮され、収益をも生み出せることが分かった。

また、岩手県リン資源地産地消研究会の設置により、下水汚泥焼却灰からのリン回収および利用について、関係者の共通理解および連携を深めることができたことから、リン回収の事業化に際しては、リン資源のリサイクルの輪がうまく回ることが期待できる。

したがって、リン回収を事業化した場合に収益が上げられる技術を開発でき、さらにリン資源のリサイクルを適切に回す仕組みも見えてきたことから、この方法によるリン回収が岩手県内のみならず全国で実用化され、事業化が促進されることが期待できる。

その結果、海外のリン産出国の動向に左右されることなく、リン資源を日本国内で安定的に調達することが可能になることから、リン鉱石が産出されないわが国にとって、非常に重要な技術・手法を開発できたと言える。

しかし、福島第一原発の事故のため、東日本の下水処理場から出る下水汚泥焼却灰の多くからクリアランスレベルを超える放射性セシウムが検出され、下水汚泥焼却灰のリサイクルが困難になっている。そこで、これらの下水汚泥焼却灰から回収したリンが安全であることを確認し、その利用を図ることが課題となっている。

また、下水汚泥焼却灰からの回収物ということで、一般的にあまり良いイメージが持たれていないことから、積極的には肥料に利用されにくい状況がある。したがって、そのようなイメージを払拭する努力も必要になると思われる。

3.委員の指摘及び提言概要

地域枠の研究としては地域の環境政策への寄与は大きいとして、一定の成果を得た評価できるが、全国的な寄与があったとは評価できない。廃アルカリを利用するという入口から「地産地消りん循環システムをデザインする」という研究目標に関して、3年間の研究計画には問題があったのではないか。地域での研究成果の活用を強く願いたい。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆