自然環境・生物多様性

レッドリスト等に関するQ&A

Q.レッドリストとレッドデータブックはどう違うのですか?

レッドリストとは、日本に生息又は生育する野生生物を対象に、専門家で構成される検討会において生物学的観点から種の絶滅の危険度を客観的に評価してリストにまとめたものです。

レッドデータブックとは、レッドリストに掲載された種の生息状況等を取りまとめた資料であり、概ね10 年ごとに見直しています。

Q.レッドリストやレッドデータブックはどうすれば入手できますか?

最新のレッドリストは、以下のページから確認・ダウンロードできます。

レッドリスト・レッドデータブックについて

過去のレッドリストは、以下のページからダウンロードできます。

レッドリスト・レッドデータブック(「いきものログ」ウェブサイト内)

また、「レッドデータブック2014」が株式会社ぎょうせいから刊行されており、書店等で購入いただけます。

■株式会社ぎょうせい

〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11

TEL:0120-953-431 FAX:0120-953-495

URL:https://gyosei.jp

Q.絶滅危惧種とは何ですか?

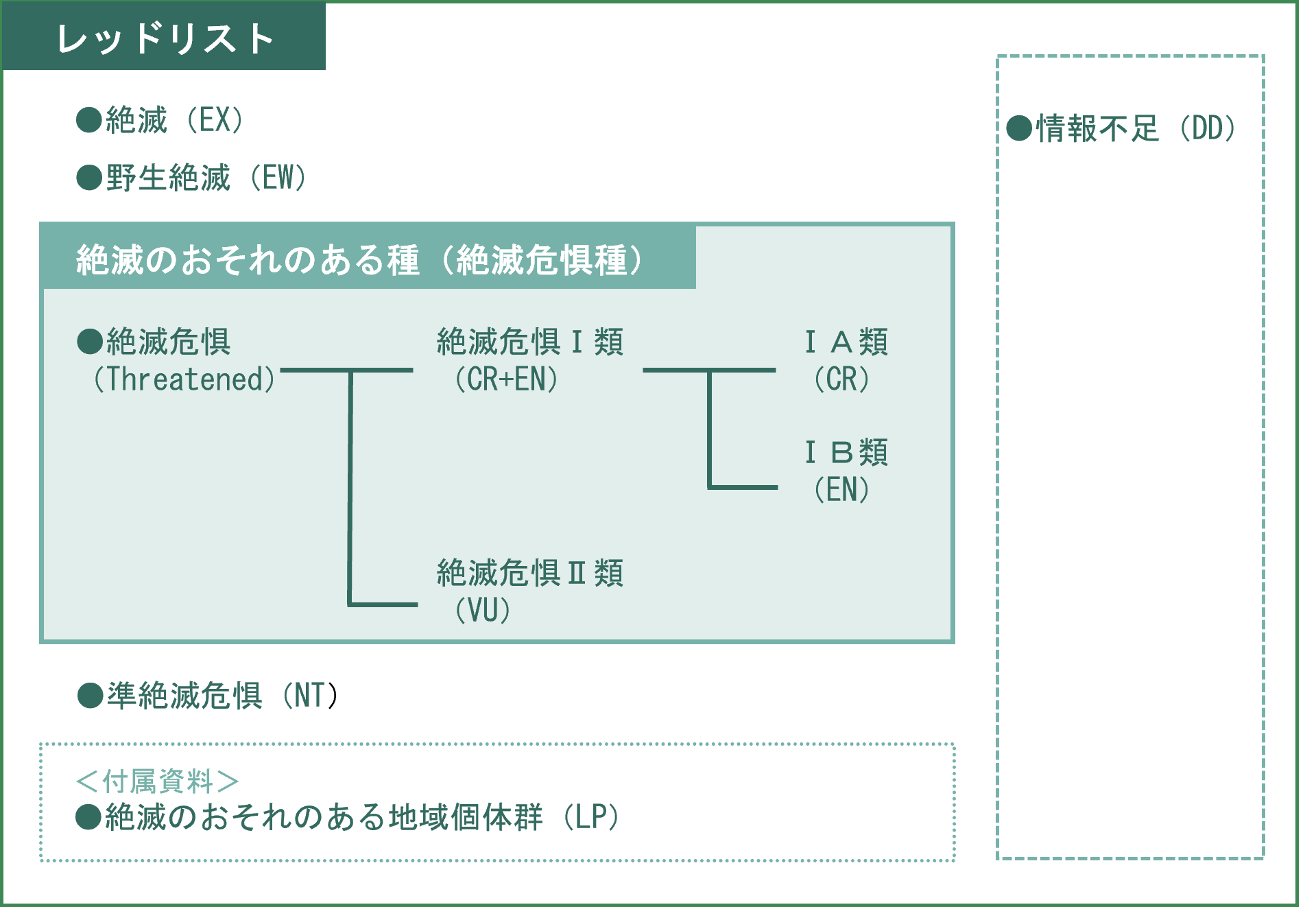

レッドリスト掲載種のうち、絶滅危惧I類およびII類に評価された種・亜種・変種を絶滅危惧種としています。絶滅危惧I類とは近い将来における絶滅危険度の高いものを、絶滅危惧II類とはI類ほどではないものの絶滅の危険が増大しているもの示しています。

Q.レッドリストのカテゴリーは誰がどのように判断しているのですか?

日本に生息又は生育する野生生物について、専門家で構成される検討会が、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を科学的・客観的に評価し、その結果をリストにまとめています。

検討会の下には分科会が設置されています。分科会は、哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類…といった高次分類群の単位で設置されており、分類群ごとの評価を行っています。

Q.特定の種がレッドリストでどのカテゴリーに評価されているのか、絶滅危惧種になった時期などはどのように調べるのですか?

Q.レッドリスト掲載種(絶滅危惧種)はどこに生息(生育)しているのですか?

レッドデータブックにそれぞれの種の分布域の情報を掲載しています。ただし、詳細な生息(生育)場所を公開すると、人為による乱獲等のおそれ等が生ずるため、詳細な位置情報は掲載されていません。

Q.近所でレッドリスト掲載種(絶滅危惧種)の生息(生育)を確認しましたが、保全のためにできることはありませんか?

Q.環境省レッドリスト(国内)と国際自然保護連合(IUCN)レッドリスト(世界)との関係は?

それぞれが独自に評価しており、片方の評価にもう片方が合わせるというようなことはありません。

Q.環境省レッドリスト(全国)と都道府県等レッドリスト(自治体)の関係は?

都道府県等レッドリストの評価基準は、環境省レッドリストに準拠している場合もあれば、独自の基準が設けられている場合もあります。

それぞれが独自に評価しており、片方の評価にもう片方が合わせるというようなことはありません。