自然環境・生物多様性

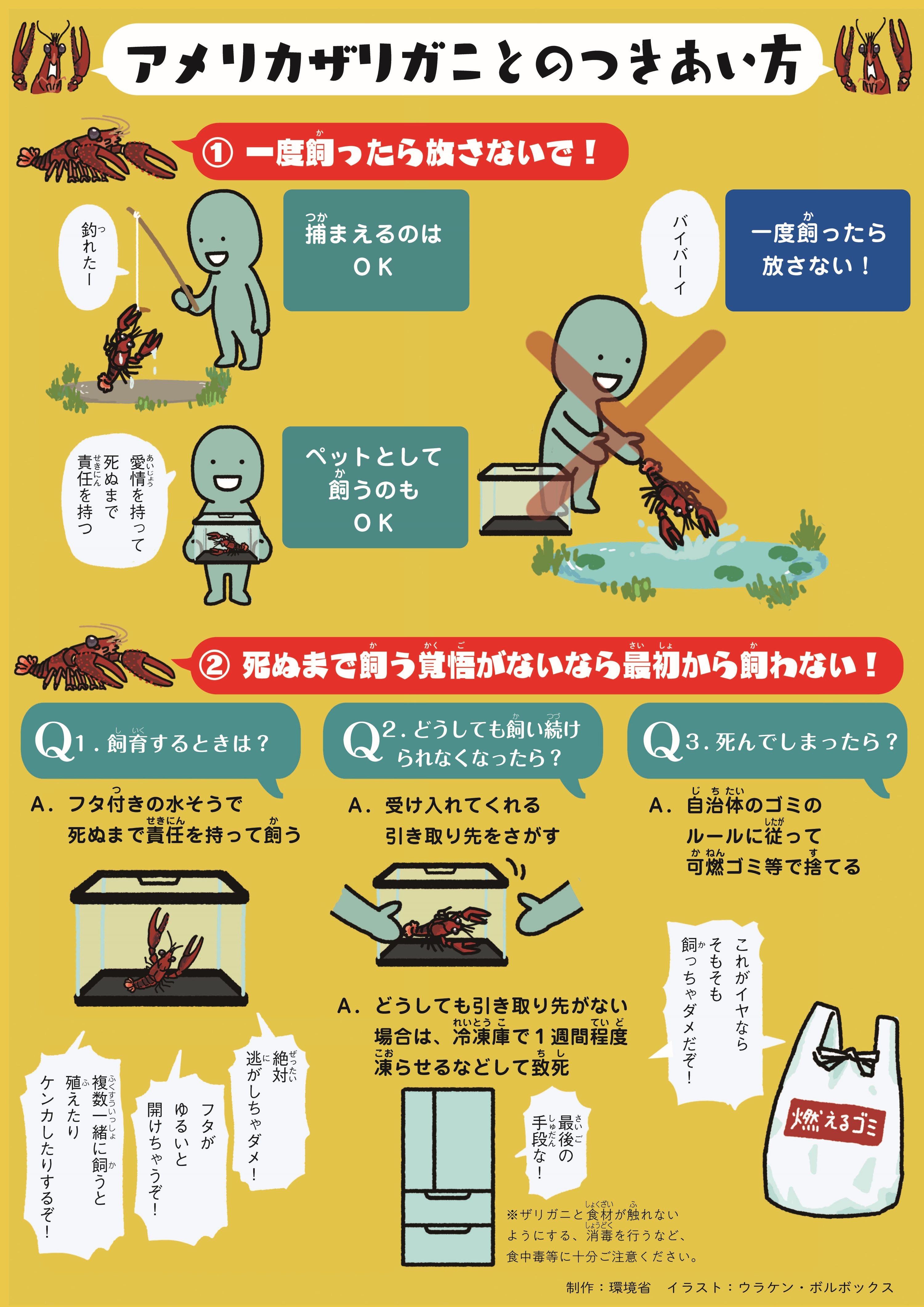

どうつきあえば良い? 逃がすのはダメ!ゼッタイ!

一人一人が気をつけること

アメリカザリガニ対策の目的は生物多様性の保全。目標は生態系等への被害の防止。

- 野外への放流や拡散を防ぐ

- 防除を実施する

- 生物多様性保全全体への理解を拡げる

まずは誰もができるのは、問題を理解して、野外への放流や拡散をしないこと。

アメリカザリガニ Q&A

雑食性で、希少種を含めた水生昆虫や両生類、魚類、貝類など、様々な生き物を食べてしまうほか、水草を切断することなどで環境を大きく変え、他の生き物の生息環境(産卵場所や隠れ家など)を奪います。結果として(水草がなくなり水の浄化機能がなくなるなどの理由で)水が濁ってしまうなど、景観まで変えてしまいます。また、病気を媒介して、日本の固有種で絶滅危惧種であるニホンザリガニや他の甲殻類を死滅させてしまうことも心配されます。

そこら中に蔓延しているように見えても、実はまだ入っていない場所などもあります。そういった場所に入ってしまうと希少種を含む在来の水生生物が大きな被害を受ける心配があります。近年でも、新たに地域単位での希少種の絶滅を招いた事例が報告されており、放流などは絶対に行ってはいけません。また、一度入ったところでも、防除することにより、水草や魚類が戻ってきた事例もあります。

かなり古くから日本各地、特に田んぼや用水路など市街地周辺に広まっており、多くの国民にとって子どもの頃から身近な生き物になっていたため、一部にそのような誤解を受けることもありますが、上記の通り、最近の研究によって、日本の自然・希少な絶滅危惧種などに非常に大きな影響を与えることが改めて明らかになっています。

そのため、2023年6月に「条件付特定外来生物」に指定されました。

広く野外に定着し、多くの方に飼われているため、通常の特定外来生物に指定すると手続きへの不安などから大量の放流が生じ、かえって生態系への影響が生じる等の心配があるため、長年指定が見送られてきました。

しかし、令和4年5月に成立・公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」により、新たに特定外来生物に指定するもののうち、指定により生態系等への被害の防止に支障を及ぼすおそれがあるものについては、当分の間、一部の規制を適用除外することができるようになりました。

これを受け、アメリカザリガニについては、アカミミガメとともに、規制の一部が適用除外となる「条件付特定外来生物」として、2023年6月に特定外来生物に指定されました。

野外に逃がしたり放したりすること、販売、頒布(広く配ること)、購入、輸入、販売・頒布を目的とした飼育等が原則禁止されています。詳細はこちらの規制のページを参照ください。

捕獲したり、ペットとして飼育したりすることは可能で、手続きも不要です。ただ、合わせて外来種問題について考えていただきたく思いますし、一度持ち帰ったものを野外に放すことはできないため、最後まで飼えるかどうかよく考えたうえで持ち帰るようにして下さい。

水遊びの際に捕まえたものを、捕獲したその場ですぐに放す場合などは構いません。

しかし、身近な水辺であってもその場所で希少種の保全やザリガニの防除を実施している場合なども考えられます。そういった取組に協力する観点からも、一度家に持ち帰った場合は最期まで飼う必要があります。一度家に持ち帰った場合には、同じ場所であっても放流できませんのでご注意ください。

分布は47都道府県で確認されていますが、市区町村単位や離島などではまだ生息が確認されていない場所もあります。また、同じ水系の中でも一部にのみ生息が限られている場合などもあります。生息数は不明です。

2020年における推計では、約65万世帯で約540万個体が飼育されているのではないかとも考えられています。