エコラボは環境調和型の先進エコハウスのモデル施設、環境科学研究科のシンボル

(司会者)

環境科学研究科のシンボル的建物ということですが、エコラボとは施設概要をお聞かせください。

お話を伺った、

お話を伺った、

東北大学 大学院 環境科学研究科 研究科長

教授 工学博士 土屋範芳 様

(土屋様)

エコラボは「ecology」「collaboration」「laboratory」の3つの言葉から構成されるように、学生と研究者が自由に活用し、相互に関係しあう空間で構成されています。このため大学内の他の研究施設とは異なり、大量のエネルギーや 薬品を使用する実験室や装置は備えず、教育とコミュニケーションの拠点として使用しています。

1階は講義室があり、日々の授業で使用しています。木構造の建物なので私も木が持つ暖かみを感じながら日々講義が行われています。また学生たちが自習に使えるオープンスペースも備えています。1階の講義室と中央のフロアは間仕切りを取り払うと一体的なスペースとして使用できることから、卒業式の歓送迎会の会場しても使用されています。

2階部分は会議室と大学院生の研究室で構成されており、会議室では日々の学科の運営業務や来客との打ち合わせに使用されています。また大学院生の研究室ではPCを活用したシミレーションなど環境分野の先端研究拠点として活用しています。

(司会者)

ZEB化改修される前の新築時から先進的な環境施設であったと伺いましたが、当初からの建築経緯をお聞かせください。

(土屋様)

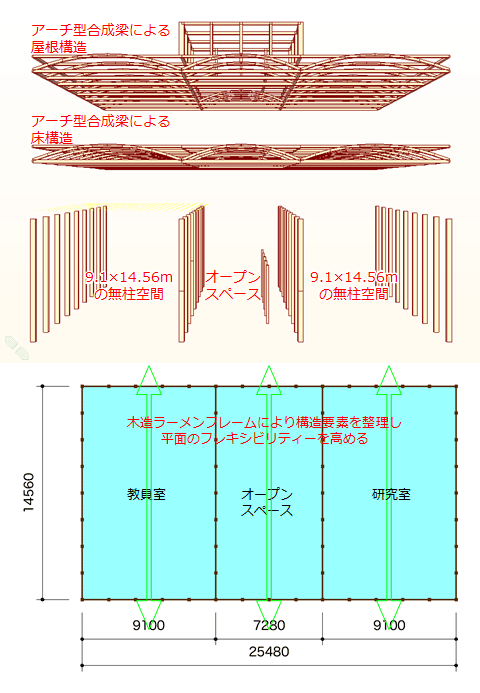

環境科学研究科のシンボル的研究施設として設計したエコラボは、先端的研究も行われることを前提として、フレキシビリティを確保した上で、現代的でシンプル・軽快な空間になるようデザインしています。

(司会者)

木材が多用されているのも特徴の1つですね。

(土屋様)

木造が本来もつ「暖かさ」や「柔らかさ」といった長所を活かしながらも、断熱性能や気密性能といった機能性も満足する建物として設計しました。

(土屋様)

エコラボの建築計画概要と建築の過程はまとめますとこのようになります。

■エコラボ計画概要

- ・所在地

- :宮城県仙台市青葉区

- ・建主

- :東北大学

- ・主要用途

- :学校

- ・意匠設計

- :ササキ設計

- ・構造設計

- :増田建築構造事務所(山田憲明)

- ・設備設計

- :総合設備コンサルタント

- ・施工者

- :サンホーム

- ・階数

- :地上2階

- ・建築面積

- :670㎡

- ・延床面積

- :998㎡

- ・最高高さ

- :10.85m

- ・軒高さ

- :7.33m

- ・提案競技

- :2008年9月~10月(1ヶ月)

- ・設計期間

- :2008年11月~2009年3月(5ヶ月)

- ・施工期間

- :2009年10月~2010年5月(8ヶ月)

- ・上部構造

- :木造

- ・基礎構造

- :直接基礎(べた+布基礎)

- ・総工費

- :1.3億円(木材支給、電気・機械別)

- ・受賞

- :第7回日本構造デザイン賞

第14回木材活用コンクール特別賞

(土屋様)

当初のコンペの段階から地産地消の考えに基づき無垢木材使用による木造建築とすることを要件に入れていました。

■プロポーザル

〈プロポーザルの要求〉

- ◆施設利用の変化に対応可能なフレキシビリティーを確保する

- ◆地産地消の考えに基づき無垢木材使用による木造建築とする

- ◆環境調和型の先進エコハウスのモデル施設になるとともに環境科学研究科のシンボルとなるものをつくる

〈設計会社からの提案のコンセプト〉

- ◆地産地消の究極として、大学所有のスギを構造材に使用する

- ◆標準サイズの無垢木材でつくることができ、かつ、耐力壁や製作金物に頼らなくて済む簡易なラーメン構造とする

農学研究科 川渡農場(農学研究科付属

農学研究科 川渡農場(農学研究科付属

複合生態フィールド教育研究センター)

(土屋様)

建築に使った木材は一部を除き、本大学の農学研究科付属複合生態フィールド教育研究センターの杉を利用し、これに同じ県北地域からの木材を加えて、地産地消による身近な地域の木材を無垢材として活用しました。付属複合生態フィールドセンターの杉材は、従前の伐採計画にあるものを利用し、環境に負荷をかけないよう配慮しました。

先端研究の一環として導入された直流給電による創エネとの一体化

(司会者)

家庭の電力システムは交流を前提として考えられてきた中、エコラボでは直流給電による給電をされているとのことですが、詳しくお聞かせ下さい。

(土屋様)

従来のシステムの太陽光発電を考えてみましょう。太陽光発電で生じる電気は直流です。一般的にはこの電力を利用するために一度交流に変換しています。しかし、ノートパソコンや液晶テレビといったデジタル機器は直流で動くため、これらの家電には交流から直流に再度変換して電力を供給する必要があります。この変換の際にそれぞれ10%程度の変換ロスが生じます。直流で動く電化製品が増加している今日、変換による電力損失が見過ごせなくなっています。

そこで、鍵となるキーデバイスは、リチウムイオン2次電池であり、それを中心とする太陽電池システムの構築、さらに家庭内で捨てられている微弱な未利用エネルギーなども蓄電池の設置で利用可能となります。

(司会者)

エコラボでシステム実証されているそうですね。

(土屋様)

先ほどの発想から新しい概念で家庭内の電力システムを再構築し、民生部門の省エネルギーと大幅のCO2削減を目指すのが、エコラボのエネルギーシステムです。エコラボには5.8kWの太陽光パネルとリチウムイオン蓄電池10kWを導入し、システムの検証を行っています。

■変換ロスなし、昼間の太陽エネルギーを夜の灯りに

外観:昼

外観:昼

外観:夜

外観:夜

建築当初からの省エネ設備に、

さらに主要照明のLED化と太陽光発電による創エネで『ZEB』化

(土屋様)

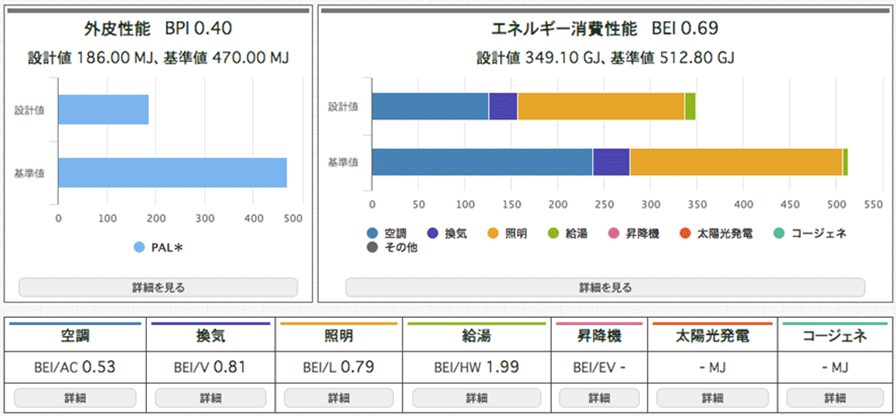

エコラボは2010年に完成しました。設計していた当時は、ZEBという概念がまだ一般的ではありませんでしたが、エネルギー消費量の少ない設計(パッシブ)の工夫や省エネ設備(アクティブ)に取り組んでいたことから、建築当初から一次エネルギー消費量は31%削減を達成していました。その後、講義室等のメイン照明施設をLED化、さらにエコラボ、工場棟、環境科学研究科研究棟の各々屋上に太陽光発電パネルを設置するなど省エネと創エネを合わせたZEB化を実現しました。

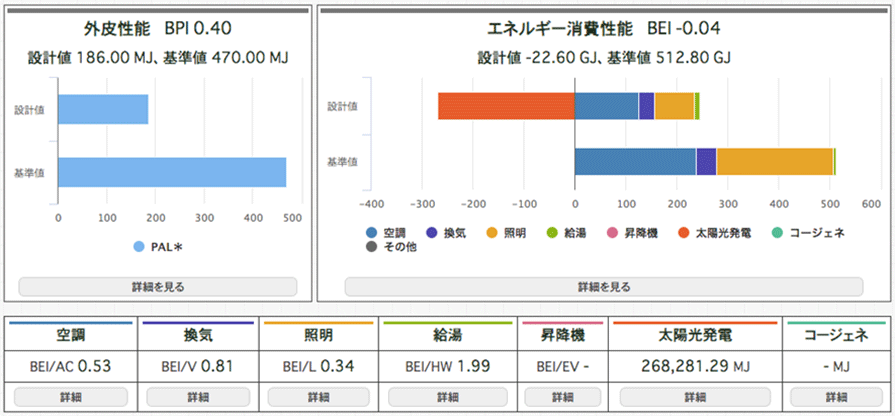

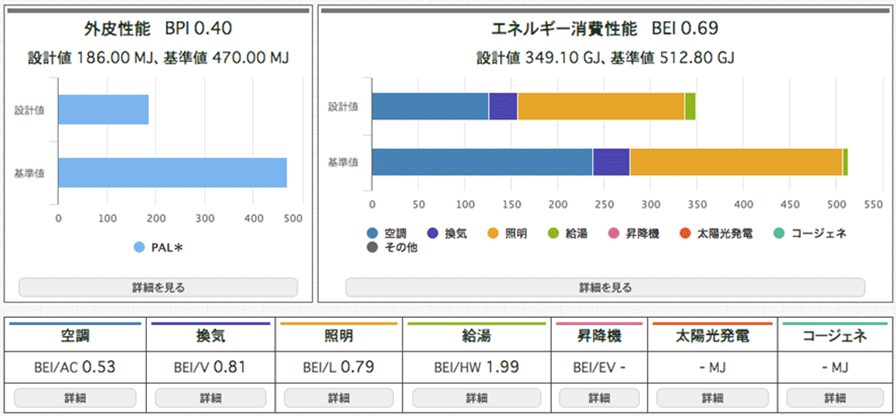

エコラボ完成時一次エネルギー消費量

一次エネルギー消費量基準(BEI):0.69(一次エネルギー消費量31%削減)

- ・空調設備:空冷インバータ式ルームエアコン

- ・換気設備:業務用ロスナイ、排気ファン

- ・照明設備:環境配慮型蛍光灯、一部LED

(土屋様)

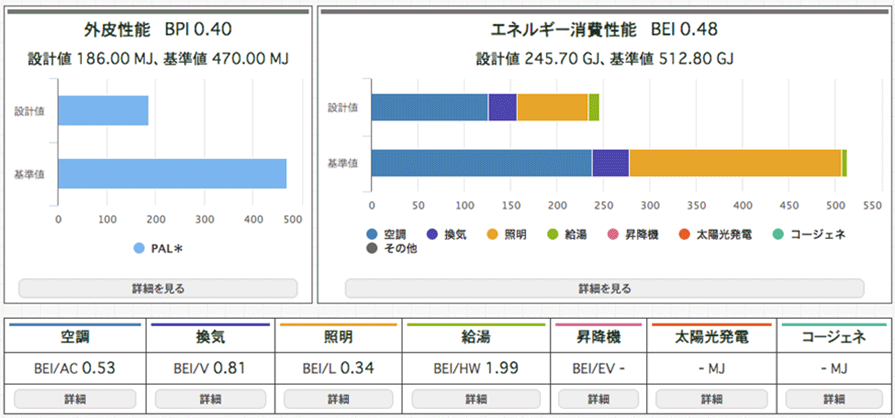

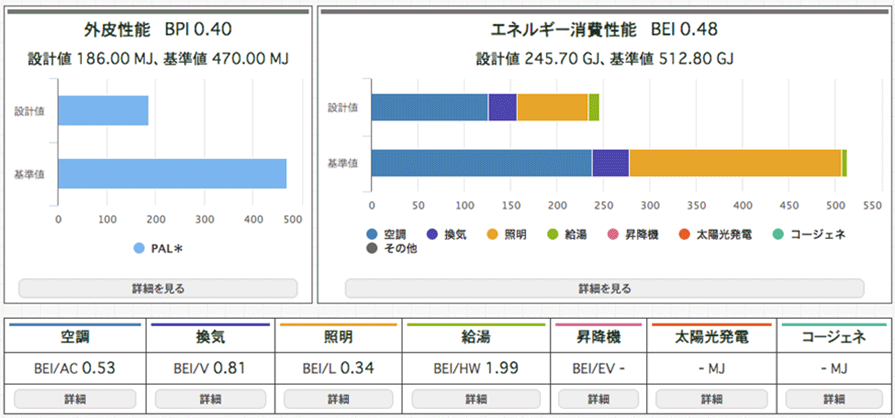

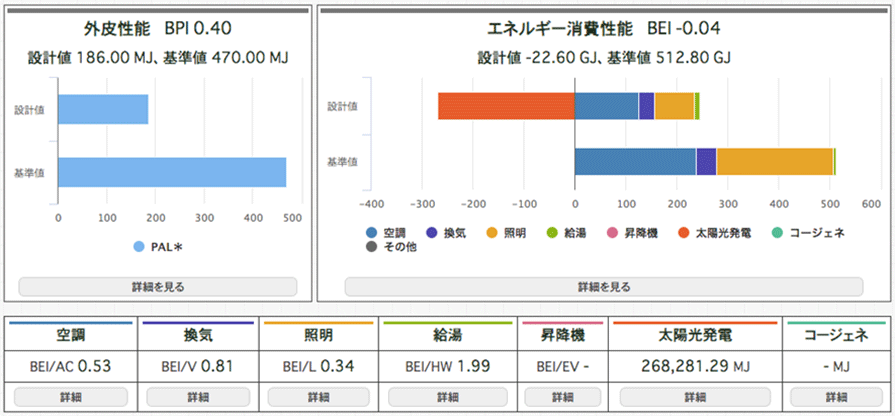

今回のZEB化対応に当たっては、全体のエネルギー消費量の約43%を占めていた照明を蛍光灯からLEDに切り替えることで、一次エネルギー消費量を基準から52%削減することが出来ました。さらにエコラボと隣接する学科棟・研究棟・工場棟に設置した太陽光発電による創エネを行うことで、一次エネルギー使用量を104%削減でき、『ZEB』を達成することができました。

エコラボZEB化改修後①一次エネルギー消費量

一次エネルギー消費量基準(BEI):0.48(一次エネルギー消費量52%削減)

- 改修無し

- ・空調設備:空冷インバータ式ルームエアコン

・換気設備:業務用ロスナイ、排気ファン

- 省エネ改修

- 照明設備:講義室等のメイン蛍光灯(63W/台)をLED(20W)に省エネ改修

エコラボZEB化改修後②一次エネルギー消費量(+創エネ)

一次エネルギー消費量基準(BEI):-0.04(一次エネルギー消費量104%削減)

- 改修無し

- ・空調設備:空冷インバータ式ルームエアコン

・換気設備:業務用ロスナイ、排気ファン

- 省エネ改修

- 照明設備:講義室等のメイン蛍光灯(63W/台)をLED(20W)に省エネ改修

- +

-

- 創エネ改修

- 再生可能エネルギー:

太陽光発電 約30kW(エコラボ上5.8kW、エコラボ横工場棟から20kW引込み、環境科研究棟から4kW引込み)

(土屋様)

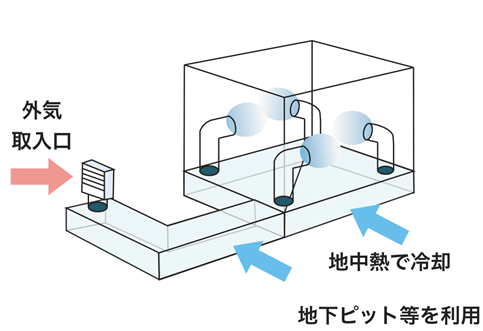

エコラボでは地中熱を熱源として暖房、冷房、そして給湯に利用もしています。これは「クール・ヒートトレンチシステム」というものです。地中温度が外気温度に比べて夏期は低く、冬期は高いことを利用して、空調用の外気を樹脂管などによる独立したトレンチ(溝)や建物の地下ピットなどを通過させて地中と熱交換させ、夏期は予冷、冬期は余熱して取り込むことにより、冷暖房時の外気負荷を低減するものです。エコラボでもこのシステムを導入することで、空調の一次エネルギー使用量においては基準値の約半分にまで削減するなど、省エネに大きな効果を発揮しています。

実際のエコラボ地下ピット

実際のエコラボ地下ピット

東日本大震災時に活きたエコラボの独立電源

(司会者)

2011年3月11日に未曾有の被害をもたらした東日本大震災時にエコラボの機能が発揮されたようですが、具体的にご説明いただけますでしょうか。

(土屋様)

エコラボのある仙台市の青葉山キャンパス等では12棟が大破して立ち入り禁止となるなど、多くの施設が損傷を受けました。エコラボは幸いにも構造体、仕上げ、サッシなど含め無被害でした。

地震の後、帰宅できなくなった学生と教職員はエコラボに集まり、停電の中、蓄電池の電力で明かりを灯し、携帯電話を充電し、食事をすることができました。太陽光発電パネルと蓄電池の充放電システムはその後、石巻の被災地区に貸し出され、1ヶ月以上にわたって電力供給の断たれた地域に電気を供給しました。

2011年震災当時のエコラボでの打ち合わせ風景

2011年震災当時のエコラボでの打ち合わせ風景

震災当時の避難所へ電力供給した充放電システム

震災当時の避難所へ電力供給した充放電システム

(司会者)

今、全国でZEBの導入を検討されている自治体が増えている中、震災時のエコラボ運用等を通して得られたものから、ZEBを検討中の自治体に向けて何かアドバイスをいただけますでしょうか。

(土屋様)

ぜひご検討いただきたいのは、先ほどもご説明した「地中熱利用」です。震災の経験から、非常時にも平時にも給電可能な公共の電源として太陽光や地中熱など再生可能エネルギーを利用することで、災害時にもエネルギーの途切れない、安心安全なまちづくりに取り組んでいただきたいですね。

(司会者)

再生可能エネルギーを利用した、非常時も、平時も地域を支えられるような取り組みが増えていくといいですね。ありがとうございました。