ホーム > 環境研究総合推進費 > 評価結果について > 研究課題別評価詳細表

中間評価 4.第4研究分科会<生態系の保全と再生>

研究課題名: D-1001 野草類の土壌環境に対する生育適性の評価と再生技術の開発(H22-24)

研究代表者氏名: 平舘 俊太郎((独)農業環境技術研究所)

1.研究概要

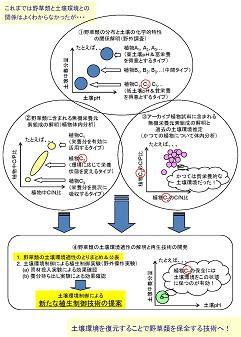

かつて日本の国土面積の約20%を占めていた半自然草地(刈り取りや野焼き等の伝統的な人為活動の関与によって維持されてきた草地)は、高度経済成長期以降急速に減少し、国土面積の2%にまで減少している。その結果、多くの草地依存性の生物群が絶滅の危機に瀕しており、とくに植物は多くの種がレッドリストに掲載されている。現在、これら希少な野草類を保全・再生するために、多くの自然再生事業が試みられているが、必ずしも成功するケースばかりではない。たとえば、単に木本植物や潅木類を伐採しただけでは目的の野草類は再生されず、荒地となったケースや外来植物が蔓延したケースなどが報告されている。課題代表者らは、野外における植物の分布と生育環境について調査を行った結果、野草類を含む多くの植物にはそれぞれの生育に適した特定の土壌環境があり、したがってある植物を保全しようとした場合にはその植物の保全に適した土壌環境を明らかにし、このような環境を整える必要があることを見出している。

かつて日本の国土面積の約20%を占めていた半自然草地(刈り取りや野焼き等の伝統的な人為活動の関与によって維持されてきた草地)は、高度経済成長期以降急速に減少し、国土面積の2%にまで減少している。その結果、多くの草地依存性の生物群が絶滅の危機に瀕しており、とくに植物は多くの種がレッドリストに掲載されている。現在、これら希少な野草類を保全・再生するために、多くの自然再生事業が試みられているが、必ずしも成功するケースばかりではない。たとえば、単に木本植物や潅木類を伐採しただけでは目的の野草類は再生されず、荒地となったケースや外来植物が蔓延したケースなどが報告されている。課題代表者らは、野外における植物の分布と生育環境について調査を行った結果、野草類を含む多くの植物にはそれぞれの生育に適した特定の土壌環境があり、したがってある植物を保全しようとした場合にはその植物の保全に適した土壌環境を明らかにし、このような環境を整える必要があることを見出している。

本課題では、半自然草地において貴重な野草類を保全し、生物多様性を維持・増進させることを目的として、下記の4つのサブテーマを実施することにより、野草類の土壌環境適性を明らかにし、かつての土壌環境を復元することによって、あるいは土壌環境を保全・制御することによって、生物多様性の保全上重要な半自然草地を再生する技術を開発する。

サブテーマ1:野草類の分布と土壌の化学的特性の関係解明

サブテーマ2:野草類に含まれる無機栄養元素組成の解明

サブテーマ3:アーカイブ植物試料に含まれる無機栄養元素組成の解明と過去の土壌環境推定

サブテーマ4:野草類の土壌環境適性の解明と再生技術の開発

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ D-1001 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1001.pdf![]() [PDF 223 KB]

[PDF 223 KB]

2.研究の進捗状況

【サブテーマ1:野草類の分布と土壌の化学的特性の関係解明】

半自然草原が分布する日本全国の9地区(阿蘇、石垣、塩塚高原、芸北、蒜山、富士宮、稲敷台地、小笠原、十和田)において植生調査および土壌サンプリングを実施し、合計814点の調査地点について、植物の分布と土壌特性の関係に関する情報を得た。

その結果、ススキ、ヨモギ、ヤブマメ、クズといった日本の草原で普遍的にみられる植物種は土壌の化学的特性に対する適応幅も広いこと、オミナエシやシラヤマギクといった各地で個体数の減少が認められている植物種は土壌特性に対する適応幅が比較的狭く、有効態リン酸が低い土壌環境に主として分布していることが明らかとなった。要注意外来生物であるカモガヤ、オニウシノケグサ、セイタカアワダチソウは、土壌pHが強酸性とはならない環境で、かつ土壌中の有効態リン酸が豊富な環境に主として分布していることが明らかとなった。

【サブテーマ2:野草類に含まれる無機栄養元素組成の解明】

草原から6797点の植物試料を採取し、体内に含まれる植物栄養元素等を化学分析した。

その結果、ススキは窒素(N)およびリン(P)に対する要求性は低く、貧栄養的な環境において土壌NおよびPに関する適応性の幅が広いと考えられた。ヨモギはNおよびPに対する要求性は高く、富栄養的な環境において土壌NおよびPに関する適応性の幅が広いと考えられた。草原において分布の減少が懸念されているオミナエシおよびシラヤマギクは、Pに対する要求性は低く、またNに対する要求性の幅は狭いことが明らかになった。

【サブテーマ3:アーカイブ植物試料に含まれる無機栄養元素組成の解明と過去の土壌環境推定】

植部体内成分と土壌特性の関係を検討した結果、オミナエシ、ミツバツチグリ、キジムシロの葉中C/P比は、それぞれの植物が生育していた土壌の有効態リン酸レベルをよく反映していることが明らかになった。また、ヨモギ、ヤブマメ、ゲンノショウコも、土壌中有効態リン酸を推定する指標として利用できる可能ある。

これらの植物については、博物館等に保存されている過去の植物体試料を化学分析することにより、過去の土壌環境を推定することができる可能性があると考えられた。ススキ、クズ、ワラビの葉内C/P比は、土壌中有効態リン酸とある程度関連していたものの、その反応はシャープではなかった。また、オニウシノケグサ、ハルガヤ、シロツメクサの葉内C/P比は、土壌中有効態リン酸に対してほとんど反応していなかった。

【サブテーマ4:野草類の土壌環境適性の解明と再生技術の開発】

塩化アルミニウムを土壌表面に処理することによって、セイタカアワダチソウなど外来植物を長期間にわたって衰退させ、代わりにチガヤなどの在来植物で構成される多様性の高い草地に誘導する効果が確認された(特許出願中)。また、伝統的な草地の管理手法は、草地の土壌を貧栄養的な環境に誘導する性質が強く、その効果は、刈取り>放牧>野焼き、の順であると考えられた。また、刈取りおよび放牧は土壌を酸性化させ、その効果は、刈取り>放牧、の順であると考えられた。野焼きは土壌pHを上昇させる効果があるものの、長期的に見れば、草地におけるCaやKといったアルカリ分の土壌からの溶脱や持ち出しを助長することにより、貧栄養化を促していると考えられた。

以上、これまでの調査・研究により、いくつかの代表的な植物についてその土壌環境適性および植物栄養学的特性が明らかになった。これらの植物は、それぞれに個性的な土壌環境適性および植物栄養学的特性を持っており、これが現在の分布状況を特徴づけていると考えられた。また、いくつかの種につては、その体内成分組成からその植物が生育していた土壌特性を知る手がかりが得られることが明らかになった。さらに、土壌の化学的特性を制御することによって植生を制御する手法について、新たに資材を投入する手法を開発するとともに(特許出願中)、伝統的な半自然草地の管理手法を、土壌の化学的特性の面から整理し、それぞれの手法の特徴や効果を整理した。

これらの研究成果は、科学的な意義も大きく、また草原の再生や外来植物の蔓延防止といった環境政策の現場にも大きく貢献するものであると考えられる。

3.委員の指摘及び提言概要

調査地点や植物試料数は膨大だが、分析は順調に進んでおり、日本に分布する主な野草類の生育・分布環境を明らかにしつつある。科学的再現性を確保するに相応しい多点サンプリングを実施して、植物種ごとに固有な含有/要求要素量の値域帯を設定できたことは大変興味深いし、科学的意義は大きい。

しかし、土壌以外の環境にも目を向ける必要がある。塩化アルミニウムの使用に関しては影響(弊害)の評価も必要である。また、草原再生や外来植物のまん延防止など、環境政策への貢献を意識した研究内容の修正も必要なのではないか。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): b

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): b

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

研究課題名: D-1002 湖沼生態系のレトロスペクティブ型モニタリング技術の開発(H22-24)

研究代表者氏名: 占部 城太郎(東北大学大学院生命科学研究科)

1.研究概要

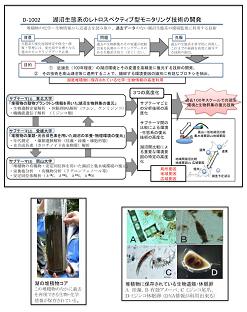

近年の生態系変化は、人間社会の持続性に対する脅威になると懸念されている。この脅威を回避・緩和するためには、生態系の変化を迅速に検出するための広範囲なモニタリングが必要である。しかし、生態系モニタリング、特に生物種や生物群集に関するモニタリングは、対象とする生態系の深刻な変化やその兆しが顕在化されてから開始されることが多く、事前データがないため、変化前のその生態系の様相や変化を引き起こした生態系過程がどのようなものであったかを確かな精度で把握できないことが多い。変化前の生態系の状態が把握できなければ、その保全や復元にあたって目標を設定することは困難である。また、辺境地、例えば高山湖沼などでは、日常的な生態系モニタリングは人的・経済的に困難であるため、現在でもきわめて断片的な知見しかない。本研究では、この生態系モニタリングがかかえる問題を克服するため、湖底に堆積している動植物プランクトン遺骸や生物・環境由来の化学物質に加え、動物プランクトン休眠卵がもつ DNA情報等を手がかりに、過去 100年間の生物群集や環境状態の変遷を高精度に明らかにするモニタリング技術を開発する。これにより、長期モニタリングデータのない湖沼や高山など辺境地での生態系モニタリングを可能にし、近年懸念されている大気降下物や温暖化など広域的な環境変化要因と富栄養化など地域的な変化要因の影響の識別を行う。

近年の生態系変化は、人間社会の持続性に対する脅威になると懸念されている。この脅威を回避・緩和するためには、生態系の変化を迅速に検出するための広範囲なモニタリングが必要である。しかし、生態系モニタリング、特に生物種や生物群集に関するモニタリングは、対象とする生態系の深刻な変化やその兆しが顕在化されてから開始されることが多く、事前データがないため、変化前のその生態系の様相や変化を引き起こした生態系過程がどのようなものであったかを確かな精度で把握できないことが多い。変化前の生態系の状態が把握できなければ、その保全や復元にあたって目標を設定することは困難である。また、辺境地、例えば高山湖沼などでは、日常的な生態系モニタリングは人的・経済的に困難であるため、現在でもきわめて断片的な知見しかない。本研究では、この生態系モニタリングがかかえる問題を克服するため、湖底に堆積している動植物プランクトン遺骸や生物・環境由来の化学物質に加え、動物プランクトン休眠卵がもつ DNA情報等を手がかりに、過去 100年間の生物群集や環境状態の変遷を高精度に明らかにするモニタリング技術を開発する。これにより、長期モニタリングデータのない湖沼や高山など辺境地での生態系モニタリングを可能にし、近年懸念されている大気降下物や温暖化など広域的な環境変化要因と富栄養化など地域的な変化要因の影響の識別を行う。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

研究にあたって設定したサブテーマは以下の3つである。

1 堆積物の動物プランクトン情報を用いた湖沼生物群集の復元

2 堆積物の藻類・光合成色素を用いた湖沼の栄養・物理環境の復元

3 堆積物の有機物・安定同位体を用いた湖沼と集水域環境の復元

■ D-1002 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1002.pdf![]() [PDF 357 KB]

[PDF 357 KB]

2.研究の進捗状況

平成22年7月に道東の羅臼湖(知床半島)と阿寒湖及び道南のニセコ大沼で、また平成23年2月には道南の渡島大沼で、いずれも最深部において堆積物コアを採取した。採集した堆積物は層別にスライスして210Pb 及び137Cs による年代測定を行い、サブテーマごとに分取して分析試料とした。

(1)堆積物の動物プランクトン情報を用いた湖沼生物群集の復元ミジンコ類(Cladocera)では休眠卵が孵化しても、それを包んでいた卵鞘と呼ばれる母体由来の殻片が堆積物に残される。この卵鞘は微小な甲殻であるためDNA を抽出するのは困難とされてきた。しかし、堆積量が多いため、DNA が抽出できれば過去の生物相を精度高く再現するための重要な情報となる。そこで、アルカリや熱ショックなどDNA を分離するための処理を試行錯誤し、超音波処理をすることで卵鞘など微小な甲殻断片からDNA の抽出を可能にするUltraSHOT 法という手法を開発した。この手法を、採集した堆積物中の卵鞘に適用したところ、調査湖沼によってDNA 増幅成功率が異なり、安定した解析が難しかった。

そこでPCR 法による増幅を様々な条件で調整して行った結果、当初10%程度の卵鞘しか増幅出来なかった湖沼でも約60%の卵鞘でDNA 増幅および塩基配列を決定することが可能となった。この一連の手法は、動物プランクトンの死骸断片全般に適用可能であることから、堆積物から抽出出来る生物情報を劇的に増加させるものである。

ヒゲナガケンミジンコ類(Copepoda)はミジンコ類とならんで湖沼の主要な動物プランクトンであるが、堆積物に遺骸が残らないため過去復元においては無視されてきた生物群である。

本研究では、ミジンコ類と同様にヒゲナガケンミジンコ類にも着目し、堆積物に残される休眠卵から種同定を行う技術を開発した。まず初めに、日本産ヒゲナガケンミジンコ類全種(8属11 種)のDNA 塩基配列ライブラリを作成した。次に、堆積物中のヒゲナガケンミジンコ休眠卵からDNA を抽出する技術を開発した。その塩基配列を決定し、ライブラリと比較することで、休眠卵から過去に生息していたヒゲナガケンミジンコ種を同定することが可能となった。

これら手法を各湖沼で採集した堆積物に適用し解析を進めている。現在時点での解析はまだ断片的であるが、山岳湖沼の羅臼湖やニセコ大沼では動物プランクトン組成や生息していたミジンコ種の遺伝子型に過去100 年で大きな変化は確認されていないが、阿寒湖では組成の変化や遺伝子型頻度の変化が示唆されている。

(2)堆積物の藻類・光合成色素を用いた湖沼の栄養・物理環境の復元

動物プランクトンの遺骸とともに藻類遺骸や藻類由来色素を分析した。その結果、ニセコ大沼と阿寒湖では1950〜60 年代に藻類、動物プランクトンが共に増加していることがわかった。この時期、全リンも増加していたことから、いずれも栄養塩負荷によるボトムアップ効果でプランクトン生物量が増加したと推察された。栄養塩負荷源として、阿寒湖の場合は観光地化による集水域の人間活動の増加によるものと考えられるが、ニセコ大沼の場合は集水域に人間活動の影響が見られないことから集水域起源とは考えにくく、広域的な大気からのリン負荷に起因する可能性が伺われた。また、世界遺産の登録地域に位置する羅臼湖では過去200 年の間に藻類、動物プランクトンに大きな変化は認められなかた。

これら、プランクトン生物量の過去の変遷に加え、群集構造の特徴を指標する動物プランクトンによる藻類への捕食圧を評価するプロキシとしてSCEs 色素(クロロフィルの誘導体ステリルクロリンエステル類)の有効性を検討した。阿寒湖ではSCEs 色素が、カロテノイド色素から推測される藻類量の変化と異なったパターンを示し、むしろ湖沼生態系の主要な植食者であるミジンコ類Daphnia の遺骸量と類似した変動を示していた。これは、SCEs 色素から、動物プランクトンが捕食した藻類量やどんな藻類が主に餌として利用されたのかを再現できることを示唆しており、過去の食物連鎖やその変遷を評価する指標の開発に目処がついた。

(3)堆積物の有機物・安定同位体を用いた湖沼と集水域環境の復元

上記湖沼について、炭素・窒素同位体分析、主成分・微量元素分析、リグニンフェノール分析を、また一部の湖沼についてはストロンチウム同位体分析、花粉分析を行った。その結果、世界自然遺産知床半島に位置する羅臼湖では、過去200 年以上にわたって、湖沼及び集水域環境やその植生に大きな変化が見られないことが裏付けられた。一方、阿寒湖では、集水域の植生や陸上起源有機物の供給に大きな変化は見られないものの、1950 年以降、富栄養化しそれが現在まで継続していること、そして1960 年頃に増加した鉛などの重金属の供給が1970 年以降には減少したことが示された。また道南の山岳湖沼であるニセコ大沼では、1960年以降、集水域の植生に顕著な変化は見られなかったが、植物プランクトン生産と共に陸上起源有機物の供給が増加したことが明らかになった。その時期以降、大気降下物の影響と考えられる窒素同位体比の減少が見られた。さらに、人為由来と考えられる鉛などの重金属の供給が増加しており、何らかの環境変化が集水域もしくは大気降下物経由で生じたことが示された。今後、鉛やストロンチウムなどの同位体分析により、その物質の起源の特定を行う。

また、上記3 湖沼周辺の現在の植生と堆積物中のリグニン由来フェノールの植生パラメーターの間によい対応が見られ、今後、堆積物を用いた古植生復元への応用が期待できる。

なお、平成23 年7 月に信州のみくりが池と木崎湖でも採集を行い、計6 湖沼について比較解析を行うことで開発した手法を評価するとともに、各湖沼での生態系の変化ドライバーの特定を行う予定である。

3.委員の指摘及び提言概要

湖沼堆積物試料から、初めてミジンコ卵鞘のDNA 抽出に成功し、光合成色素の分析により藻類及び栄養・物理環境の復元を、有機物・安定同位体の分析により、湖沼と集水域環境の復元を目指して、ニセコ大沼、羅臼湖、阿寒湖で、環境の変化に違いがあったことを明らかにした。研究面、技術面ともに新規性があり、今後の発展が期待できる。

しかし、この研究成果が湖沼生態系の改善に具体的にどう役立つのかなど、環境政策への貢献という点では必ずしも明確でない。また、古い研究者が残してきた標本を正しく検討しなおせば、古い時代の生物相をより明らかにすることが可能なのではないか。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

研究課題名: D-1003 野生動物保護管理のための将来予測および意思決定支援システムの構築(H22-24)

研究代表者氏名: 坂田 宏志 (兵庫県立大学)

1.研究概要

野生動物による被害が深刻になるなか、適切な保全と管理の実施が強く求められている。本課題では、特定鳥獣保護管理計画の策定と実施に必要なデータ収集から分析、将来予測、意思決定までの一連の作業体系を確立し、都道府県による計画策定と実施を支援するシステムの開発を目的とする。

野生動物による被害が深刻になるなか、適切な保全と管理の実施が強く求められている。本課題では、特定鳥獣保護管理計画の策定と実施に必要なデータ収集から分析、将来予測、意思決定までの一連の作業体系を確立し、都道府県による計画策定と実施を支援するシステムの開発を目的とする。

具体的には、モニタリング調査項目の開発(三重県)、そのデータを用いた将来予測等のデータ分析技術の確立(兵庫県立大学)、分析結果を基にした意思決定支援のためのコンテンツの開発(大阪府)、およびこれらの全ての手法を効率的に実施するソフトウエア・パッケージの開発(ブレイン)を役割分担して行う。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ D-1003 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1003.pdf![]() [PDF 432 KB]

[PDF 432 KB]

2.研究の進捗状況

モニタリング項目の開発(三重県)では、47都道府県の実態調査と三重、大阪、兵庫の3府県での試行的なモニタリングの結果から、どの都道府県でも採用しやすいと考えられる調査フォーマットを作成した。3府県では、作成したフォーマットによる調査を実施中である。

データ分析の手法確立(兵庫県立大学)では、上の調査結果も踏まえて、全ての都道府県でデータを所有している捕獲数をベースにしたHarvest-based modelを状況に応じて拡張した推定手法を開発した。さらに、糞塊密度調査や堅果類の豊凶など都道府県独自の調査結果を組み込んで、推定精度を上げる手法を開発した。この推定法は兵庫県の特定鳥獣保護管理計画におけるニホンジカおよびツキノワグマの個体数推定や将来予測に採用されたほか、環境省生物多様性センターの平成22年度自然環境保全基礎調査特定哺乳類生息状況調査及び調査体制構築検討業務報告での個体数推定にも採用された。さらに、島根県からも同じ手法での推定を委託され実用に供された。

コンテンツの開発(大阪府)については、ニホンジカ35、イノシシ33の特定鳥獣保護管理計画を精査し、また、各都道府県でのヒアリングを行った上で、個体数や管理目標値の設定など必要な項目やその提供形式の素案を作った。また、その中で上のデータや分析結果の適切な提示手法を検討した。

ソフトウエア・パッケージの開発(ブレイン)では、モニタリング項目の開発で作成した調査フォーマットからのOCR自動読込やデータ管理プログラム、およびGISによる補間手法を組み込んだ分布図等の自動作成など、いくつかの部分的なシステムを構築した。例えば、入力に関する労力は約100人日から30人日へ、作図に関しては2〜3日かかっていた業務を1分未満で行うことが可能になり、効率化・省力化が実現できた。

以上のように総じてほぼ計画通り研究開発を進めることができた。

3.委員の指摘及び提言概要

都道府県が行う野生動物保護管理の支援を目指しており、科学的な根拠に基づく特定計画制度の進展のために開発するべきコンテンツとシステムを整理していて、それぞれのサブテーマとその統合ソフトウエアの開発が期待できる。

しかし、頭数の推定変化予測は十分ではなく、捕獲頭数を提示しても実行可能性、検証可能性は少ない。小地域でもいいから、現地調査で得たデータで検証解析をすべきである。都道府県の実態をさらに精査し、担当者への総合的な支援策になることを望みたい。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): b

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): b

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): b

研究課題名: D-1004 魚介類を活用したトップダウン効果による湖沼生態系保全システムの開発・研究(H22-24)

研究代表者氏名: 藤岡 康弘(滋賀県水産試験場)

1.研究概要

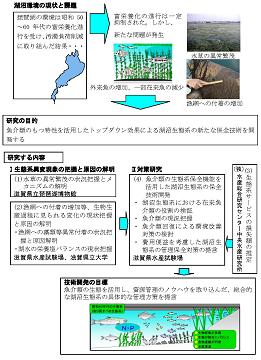

近年の琵琶湖では、栄養塩濃度から見ると水質の改善傾向が認められる一方、水草の異常繁茂や漁網への藻類等の大量付着が発生し、漁業被害や生態系サービスの低下が顕在化している。また、有害外来魚は、駆除対策の徹底により最近ではその生息量は減少しつつあるが、在来魚介類は未だ減少した状態が続き、種組成の偏りが続いている。かつての琵琶湖では、これら魚介類が豊富に生息し水草や付着藻類の摂餌あるいは湖底の攪拌などの機能を発揮して、生息環境の維持だけでなく、生態系の保全や水質の維持に重要な役割を果たしていたと考えられる。

近年の琵琶湖では、栄養塩濃度から見ると水質の改善傾向が認められる一方、水草の異常繁茂や漁網への藻類等の大量付着が発生し、漁業被害や生態系サービスの低下が顕在化している。また、有害外来魚は、駆除対策の徹底により最近ではその生息量は減少しつつあるが、在来魚介類は未だ減少した状態が続き、種組成の偏りが続いている。かつての琵琶湖では、これら魚介類が豊富に生息し水草や付着藻類の摂餌あるいは湖底の攪拌などの機能を発揮して、生息環境の維持だけでなく、生態系の保全や水質の維持に重要な役割を果たしていたと考えられる。

上記に掲げた水草の異常繁茂や漁網への藻類の大量付着等の現在の琵琶湖で発生している異変現象の改善策を検討するため、現状把握と原因解明を行うと共に、魚介類の湖沼生態系保全機能を評価し、異変現象に伴う生態系サービスの経済的損失を求めたうえで、費用と便益を考慮し、在来魚介類を活用したトップダウン効果による湖沼生態系の管理保全方策を提言する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ D-1004 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1004.pdf![]() [PDF 353 KB]

[PDF 353 KB]

2.研究の進捗状況

水草の異常繁茂現象の現状把握とメカニズム解明のため、魚探を用いた調査により、繁茂期(9月)には南湖湖底のほとんどの場所が群落に覆われ、衰退期にはほとんど消失する群落と衰退期でも繁茂している群落(主にセンニンモ)があることを明らかにした。一方、サイドスキャンソナーを用いた群落形状の把握技術の開発において、島状の群落と森林状の群落の 2つの形状が検出された。また文献資料を元に 1936年〜現在の南湖の水草の分布と消長を整理した結果、 4つの時期に区別でき、 1995年〜現在は、センニンモの分布範囲と現存量が著しく拡大したことが判明した。このことから、異常繁茂メカニズムの解明にはセンニンモの生育環境の変遷を調べることが鍵になると考えられた。

漁網への付着物の増加現象のうち、エリ網への付着について試験エリ網への付着物量と付着藻類組成および湖水中の栄養塩濃度、水温等を調査して要因を抽出した結果、付着珪藻の増殖に DIN濃度や DIP濃度、水温が関与していることが示された。試験エリ網に付着藻類が定着し増殖する過程を追跡したところ、試験網の設置直後から藻類が付着し始め、 1月からの設置試験では珪藻が優占して 2月中旬以降に急激に増加した。培養試験の結果から、この時期の成層の解消に伴い深水層から回帰する栄養塩類が漁網付着藻の増加に寄与することが示された。

刺網については、漁業者が実際に使用している刺網の汚損度と操業水域を調査したところ、 8〜9月を除く春から 11月までの操業期間を通じて網への付着量が多くなり、原因となる藻類種では緑藻の Mougeotia spp.が優占することを明らかにした。 Mougeotia spp.の湖水中の密度は、 1970年代、1980年代に比べて最大で 3倍高くなっていた。また、試験刺網を用いて網へ付着する藻類組成を湖水中の藻類組成と比較した結果、刺網へは紐状・帯状の群体を形成する Fragiralia sp.、 Klebsormidiumu sp.、Mougeotia spp.などが優占して付着しており、特に Mougeotia spp.は水中の全植物プランクトン中に占める割合が 20%未満であるのにもかかわらず、刺網に付着した藻類では最も優占していたことから、特に網地に巻き付いて付着しやすいと考えられた。

琵琶湖における漁網への藻類付着の増加等の要因解明のため、滋賀県と国土交通省による表層の各態栄養塩濃度、クロロフィル a濃度のデータ、滋賀県によるプランクトン調査のデータおよび下水道処理放流水による栄養塩負荷量を検討した。 1989〜2008年の 20年間で琵琶湖全体では TN濃度、TP濃度、クロロフィル a濃度は減少傾向にあった。北湖での植物プランクトン種組成は、緑藻が減少し珪藻や藍藻が増加傾向にあった。下水道処理施設からの栄養塩負荷の影響については、下水道処理施設で栄養塩が極めて効果的に除去されている影響の検討が必要であると考えられた。

琵琶湖において水草の異常繁茂と漁網への藻類等の異常付着などの生態系異変現象によって生じている生態系サービスの損失額の推定を行うため、生態系サービスの一部について、経済価値の現状と過去からの推移を代替法を用いて推定した。供給サービスは実質漁獲金額について、調整サービスはシジミによるリン除去量部分の経済価値について、基盤サービスは水産業による魚介類取り上げによる窒素・リン固定量部分の経済価値について検討した結果、各種生態系サービスの評価額は 1970年代のピーク時に比較して近年はそれらの 1〜3割程度まで減少していることが明らかとなった。

魚介類によるトップダウン効果の検証のため、在来魚 5種と外来魚 1種を池で実験的に調べた結果、ワタカとコイに水草繁茂抑制効果が見られた。また、在来魚介類 9種を水槽実験で調べた結果、ニゴロブナ、ゲンゴロウブナ、ホンモロコ、カネヒラ、ビワヒガイ、アユ、スジエビの 7種に漁網付着物抑制効果が見られた。これらの魚種が回復すれば近年問題となっている水草の異常繁茂やエリ網への付着物の増加現象は一定解消されることが期待される。これら魚介類によるトップダウン効果を琵琶湖全体を対象範囲として評価し、その機能を活用した生態系管理方策を探るための生態系モデルを「 Ecopath with Ecosim」を用いて構築中であり、それに入力する各魚種の現存量の推定手法を決定した。

3.委員の指摘及び提言概要

水草の異常繁殖の実態、その要因である栄養塩類の動態や光環境の変動、異変現象がもたらした生態系サービスの損失実態と損失改善のための魚介類による生態系保全手法の開発など、当初の研究計画に沿って順調に進捗している。「魚介類の生態系保全機能」を考慮したモデルによるシミュレーションは興味深い。今後の成果を期待できる。

しかし、ブラックバス、ブルーギルに限定され、望ましい湖沼生態系システムとは、どんなものか、という視点の議論がなく、水産物の水揚げが大きくなることを目的とした研究のように見える。また、4つのサブテーマ間のつながりもあまり感じられない。

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): b

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): b

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): b

研究課題名: D-1005 生態系サービスからみた森林劣化抑止プログラム(REDD)の改良提案とその実証研究(H22-24)

研究代表者氏名: 奥田敏統(広島大学大学院総合科学研究科)

1.研究概要

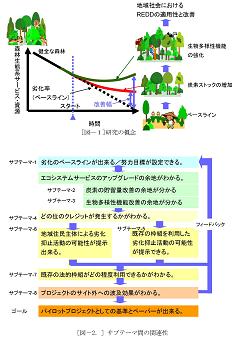

本研究は、途上国における森林減少・劣化の防止による排出削減対策の一つとしてのインセンティブメカニズム(以下REDD plus)が熱帯林の本質的価値の保全のための活動(「二酸化炭素の排出削減」、「生物多様性保全」、「貧困削減」)を実施する上で,どのように有効に機能するのか、またこうしたメカニズムが当事国や地域社会で発展的に受け入れられるためには今後どのような仕組みの改善が必要かを明らかにすることを目的とする。そこで,本課題ではインドネシア・マレーシアの商業伐採活動と土地利用改変活動を対象に、前者では主として森林施業方法の改善方法,後者では地域社会と地方や中央政府による土地利用政策との接点(ゾーニングプランの改善やREDD plus の対象となる土地利用形態)に焦点を当て,森林・土地利用の「使い方」の改善によって炭素放出量の削減、貯留量の保全,生物多様性の保全,地域住民の貧困削減がどの程度実施可能かについて調査を行っている。さらにこうした改善策がコストベネフィットの面から,どの程度の実現性が見込めるのか、また、生態系保全の基本であるエコシステムアプローチの原則にどの程度合致し、さらには、当事国が締結している国際条約(気候変動枠組条約や生物多様性条約)とそれをもとにした国内法と照らし合わせ、REDD plus の運用面での実現性の検証を行うものである。

本研究は、途上国における森林減少・劣化の防止による排出削減対策の一つとしてのインセンティブメカニズム(以下REDD plus)が熱帯林の本質的価値の保全のための活動(「二酸化炭素の排出削減」、「生物多様性保全」、「貧困削減」)を実施する上で,どのように有効に機能するのか、またこうしたメカニズムが当事国や地域社会で発展的に受け入れられるためには今後どのような仕組みの改善が必要かを明らかにすることを目的とする。そこで,本課題ではインドネシア・マレーシアの商業伐採活動と土地利用改変活動を対象に、前者では主として森林施業方法の改善方法,後者では地域社会と地方や中央政府による土地利用政策との接点(ゾーニングプランの改善やREDD plus の対象となる土地利用形態)に焦点を当て,森林・土地利用の「使い方」の改善によって炭素放出量の削減、貯留量の保全,生物多様性の保全,地域住民の貧困削減がどの程度実施可能かについて調査を行っている。さらにこうした改善策がコストベネフィットの面から,どの程度の実現性が見込めるのか、また、生態系保全の基本であるエコシステムアプローチの原則にどの程度合致し、さらには、当事国が締結している国際条約(気候変動枠組条約や生物多様性条約)とそれをもとにした国内法と照らし合わせ、REDD plus の運用面での実現性の検証を行うものである。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

本課題では以下のサブテーマを実施している。

(1) 持続的森林経営評価による劣化抑止プログラムの改良策とその実現性に関する研究

(2) 炭素ストックの強化による劣化抑止プログラムの改良策とその実現性に関する研究

(3) 森林の生物多様性評価による劣化抑止プログラムの改良策とその実現性に関する研究

(4) 劣化抑止プログラムによる経済効果の分析およびクレジットの市場取引の可能性に関する検証に関する研究

(5) 劣化抑止プログラムの導入にあたってのゾーニングとガバナンスに関する研究

(6) 劣化抑止プログラムの導入による地域社会への影響評価と住民参加のためのインセンティブ導入方法に関する研究

(7) 劣化抑止プログラムと国際・国内現行法との整合性および問題点の検証

(8) エコシステムアプローチからみた森林劣化抑止プログラムの検証

■ D-1005 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1005.pdf![]() [PDF 308 KB]

[PDF 308 KB]

2.研究の進捗状況

2010 年度の調査で以下のことが明らかとなった。

・インドネシアにおいては後発移住民による無秩序な森林伐採や農地への転換などで森林劣化が深刻化している地域がある一方で、住民と公園管理事務所による植林事業やNGO 主導での住民との協働作業による森林再生の動きもあることが分かった。これらの地域内の「緑の回廊」として指定されている地帯において、伐採強度による植生回復の違いを調べるための植生試験地を設置し炭素貯留量のベースライン分析が行える態勢を整えた。

・このように現地の政府・行政機関、地域住民を支えるNGO 団体はREDD plus に関して高い関心を持っているものの、実際の運用にあたってのコスト、法的基盤、支援体制が不透明で不確定要素が多く、研究投資は十分なされているとは言えない状況であることが分かった。

・また、マレーシアでの現地調査や国際機関でのヒアリングを通じて、REDD plus に関する様々なセーフガード(例;先住民・地元住民の伝統的知識と権利の尊重、生態系サービスの維持確保)への準備状況(国家戦略の策定や国際的セーフガード項目への対応など)について調査を行ったが,REDD plus に関する法的枠組みと制度設計の詳細に関する論議が継続中であり、制度設計までには至っていないことが分かった。

・「森林管理」の改善によるREDD クレジットの可能性としては、生物多様性保全および炭素ストック量回復の観点から林道、搬出路の敷設密度を抑制するのが極めて効果的であることが示された。特に路網密度を上げると野生動物の種子散布能力による森林回復が著しく阻害されることが分かったのでその定量的把握によりREDD plus 導入の効果の把握が可能であることが示唆された。

・「土地利用管理の改善」に関しては、行政機関と住民による緑の回廊設置などの協働事業の実施状況が社会的にも生態的にも効果的であることが分かった。一方で住民側の選好から、法的な非林地の中に広く存在する果樹園など森林に類似した土地利用形態をREDD plus の活動として認めることの検討が重要であることが示された。

・上記2 つの改善策にかかるコストが炭素排出削減クレジットのみの収益で補填仕切れないケースも想定して、一般消費者を対象とした保全に対する支払い意思額を調査したところ,生物多様性の保全やCO2 の発生削減に配慮する場合、消費者は1・2 倍〜1・5 倍程度の余分の出費を許容するとしている。

・集水域の上流・中流・下流域を対象とした生物多様性保全プログラムがエコシステムアプローチとしてどの程度有効に機能するか、その有効性について聞き取り調査を行った。その結果、このプログラムには研究体制の構築、普及啓発、住民参加型保護区管理、高度な意思決定機関等による利害調整等の活動が含まれており、それが生態系保全に資する可能性はかなり高いことからREDD plus の改善にも上記のプログラムの構成要素が応用できることが分かった。

・現在、REDD を軌道に乗せるため、3つのフェーズ;基金などによるREDD の準備段階、マーケットベースへの移行期間(試行)、マーケットによる本格的運営,が提案されているが,生態系サービスを担保するためのREDD plus の実施には多くの費用が発生し、市場メカニズムによるクレジットだけで十分補填できるか不透明である。その場合、ハイブリッドインセンティブ(市場メカニズム+基金によるREDD plus の運用)のようなメカニズム導入の必要性が示唆された。そのためのコストや生態系サービスを含めた便益に関する調査を23 年度は継続すると共に,本課題で提唱する新たなメカニズムの設計上の問題点の抽出(エコシステムサービスの原則の応用や法律面との整合性)を行うこととした。

・本研究の成果を広く一般に広めるために以下のシンポジウムを主催・開催し(予定も含む)REDD およびREED plus の問題点(特に地域社会への導入に関しての問題点やコストベネフィット等)を取り上げると同時にこれらの解決策へむけた研究機関・行政・NGO などへのインプットが出来た。

・熱帯生態学会(REDD)の主催(2010 年6 月)

・CBD-COP10 でのサイドイベントの開催(REDD と生物多様性のリンケージ)(2010 年10月)

・国際シンポジウム(REDD のコストベネフィット(2011 年10 月)

3.委員の指摘及び提言概要

東南アジア各地の森林生態系劣化抑止を謳ったREDD+に対して、地域、森林の現場から取り組みの基本を提言しようという、きわめて挑戦的、意欲的な試みである。初年度の成果としては、択伐後の残渣からの炭素放出量が極めて多く、それらを定量化できたこと、熱帯雨林に於ける総土壌呼吸を根呼吸と微生物呼吸に分離して定量出来たこと、マレーシア消費者のREDD+に対する価値観を支払い意思額として定量化できたことなどがあり、今後の成果が期待できる。しかし、極めて広範にわたる研究であるところから、最終的にどこまで全体がまとまるかについては、不安がある。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

研究課題名: D-1006 熱帯林のREDDにおける生物多様性保護コベネフィットの最大化に関する研究 (H22-24)

研究代表者氏名: 北山 兼弘 (京都大学)

1.研究概要

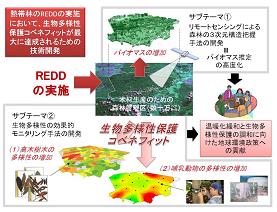

本課題は、熱帯林におけるREDD(森林減少・劣化に伴う温室効果ガス排出の抑制)の実施において、生物多様性保護コベネフィットが最大に達成されるための技術開発を目的とする。インドネシアやマレーシアでは、商業的な木材伐採のための生産林が国土の過半を占めており、それは10万㌶レベルの管理区に分割されて管理されている。国レベルの空間スケールにおいては、生物多様性に影響を与える地表の森林劣化や生物多様性の実態を高精度に把握するのが困難であり、生物多様性保全の立場を優先すると、管理区毎のREDDアカウンティング導入が望ましい。このため、本課題では、対象を森林経営がなされている管理区レベルの生産林とする。

本課題は、熱帯林におけるREDD(森林減少・劣化に伴う温室効果ガス排出の抑制)の実施において、生物多様性保護コベネフィットが最大に達成されるための技術開発を目的とする。インドネシアやマレーシアでは、商業的な木材伐採のための生産林が国土の過半を占めており、それは10万㌶レベルの管理区に分割されて管理されている。国レベルの空間スケールにおいては、生物多様性に影響を与える地表の森林劣化や生物多様性の実態を高精度に把握するのが困難であり、生物多様性保全の立場を優先すると、管理区毎のREDDアカウンティング導入が望ましい。このため、本課題では、対象を森林経営がなされている管理区レベルの生産林とする。

REDDを通して熱帯林の生物多様性保護コベネフィットが達成されるためには2つの問題が解決されなければならない。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

第一に、森林減少率と森林劣化率は個別に把握されなければならない。森林はその定義上、植被率に大きな幅が認められている。原生林が森林利用によって劣化しても、植被率が下限以上であれば、森林面積は定義上変化しない。しかし、実質的な森林劣化によりその生物多様性は大きく変容する懸念がある。従って、森林劣化率が正当に評価されない限り、生物多様性の保護効果が過大評価されてしまう。そこで、本課題ではレーザー技術による高さ方向での構造把握が可能な衛星LiDARを用いて熱帯林の3次元構造を評価し、管理区スケールにおいて3次元構造の変化から森林劣化を推定する技術を開発する(サブテーマ1)。

第二に、生物多様性保全のインセンテイブをREDDの制度設計に組み込む必要がある。その具体的な方法として、生物多様性指標を用いた森林生態系の健全度診断と炭素マーケットでの優位性確保、及び生物多様性の希少性に基づく経済的なプレミアム発生、の2つが考えられる。このため、REDDにおいて生物多様性保全のインセンテイブが有効に働くように、最も効果的な生物多様性指標とモニタリング手法を開発する(サブテーマ2)。

■ D-1006 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1006.pdf![]() [PDF 328 KB]

[PDF 328 KB]

2.研究の進捗状況

(サブ1)リモートセンシングによる森林の3 次元構造とその変化の把握手法の開発

対象とする熱帯林管理区の林分特性を明らかにするため、マレーシア・サバ州デラマコット及びタンクラップ森林管理区を対象として、高分解能衛星であるIKONOS 衛星データを取得し、オブジェクト指向型分類に基づく林相区分を行った。さらに、衛星LiDARであるICESat 衛星GLASデータの観測円(フットプリント:半径35 m)の中心点を現地におけるGPS 測位によって同定し、その中心点に半径15m の円形プロットを20 カ所に設定して、胸高直径10cm 以上の立木に対して、樹高と胸高直径の毎木調査を行った。この調査データから、各プロットにおける樹高分布および直径分布を明らかにした。また、ICESat 衛星GLAS データから3 次元構造を表す波形データを切り出すためのアルゴリズムを作成し、切り出された波形データについて定性的な特徴を明らかにした。

(サブ2)REDD における生物多様性の効果的モニタリング手法の開発

サバ州中部のデラマコット森林管理区とタンクラップ森林管理区において効果的モニタリング手法の開発を行った。異なる劣化度を持つ複数の森林に調査区を置き、樹木群集組成・多様度と森林劣化度との関係を異なる分類階級(種、属、科)や異なる樹木サイズ毎に検討した。この結果を調査努力量と精度の2 側面から検討し、標準方法として現場に導入可能な調査方法を開発した。開発した標準法を複数のマレーシアの森林管理区に導入し、実務レベルで実際に適用していただきその効率性を検証中である。

哺乳動物群集のモニタリング手法の開発については、両管理区の全域に設置された多数の自動撮影カメラで撮影された中型・大型哺乳動物の種と撮影頻度のデータに基づき、必要努力量の検討を行った。その結果、最低500 カメラ日の調査努力量を払えば、各調査林分の生息種のおおよそを把握することができ、森林劣化に対する生息密度の変化を検出できることが明らかとなった。

これらの結果に基づき、効果的モニタリング手法を確立した。

3.委員の指摘及び提言概要

REDD における生物多様性の効果的モニタリング手法に関して、種多様度の変化に対し樹木群集組成の変化がより森林劣化度と線形な関係にあることを見出した点が評価に値する。しかし、コベネフィットを最大化するためのインセンティブを制度設計に組み込む必要性を掲げておきながら、実際に行う研究との間にギャップがある。どのような道筋或いは論理でこの両者を繋ぐのか説明が必要であろう

4.評点

総合評点: B ★★★☆☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): b

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): b

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): b

研究課題名: D-1007 高人口密度地域における孤立した霊長類個体群の持続的保護管理(H22-24)

研究代表者氏名: 古市 剛史 (京都大学)

1.研究概要

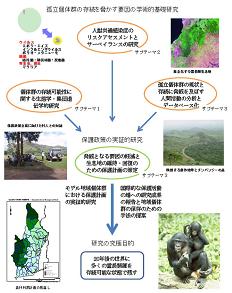

ヒト以外の霊長類は、すべて赤道から中緯度にかけての人口密度の高いところにいる。そのためヒトとそれ以外の霊長類は共存することを余儀なくされ、農地の拡大や森林伐採等による生息地の分断によって多くの個体群が孤立化している。大面積の手つかずの森林を残すという旧来の保護の手法が難しくなっている今、そのような孤立個体群をいかに守るかが、霊長類の存続のための最重要課題となっている。本研究は、20 年後の世界に多くの霊長類種が将来にわたって存続可能な状態で残っていることを目標とし、孤立個体群の存続のリスク要因に関する学術的な研究と保護政策への提言を、これまで日本人研究者が深く関わってきたアフリカ、アジア、日本の類人猿およびマカク類のフィールドで実施する。

ヒト以外の霊長類は、すべて赤道から中緯度にかけての人口密度の高いところにいる。そのためヒトとそれ以外の霊長類は共存することを余儀なくされ、農地の拡大や森林伐採等による生息地の分断によって多くの個体群が孤立化している。大面積の手つかずの森林を残すという旧来の保護の手法が難しくなっている今、そのような孤立個体群をいかに守るかが、霊長類の存続のための最重要課題となっている。本研究は、20 年後の世界に多くの霊長類種が将来にわたって存続可能な状態で残っていることを目標とし、孤立個体群の存続のリスク要因に関する学術的な研究と保護政策への提言を、これまで日本人研究者が深く関わってきたアフリカ、アジア、日本の類人猿およびマカク類のフィールドで実施する。

孤立個体群の絶滅リスクのひとつは、個体数減にともなう遺伝的多様性の喪失である。近年の類人猿の保護会議などでは、ある数以下になった個体群は、費用対効果の観点から保護活動のプライオリティリストから除外するといった傾向すらある。しかし、存続可能な最小個体群サイズに関する科学的知識はきわめて乏しく、有効な保護政策の立案ためにもこの点についての研究が急がれる。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

本研究では、糞試料から効率的にDNA を抽出するための手法を開発し、アフリカのボノボとチンパンジー、アジアのトクモンキーとアカゲザル、日本のニホンザルなど代表的な種を対象として野生孤立個体群から収集した糞からDNAを抽出して分析し、地域個体群のサイズ、孤立化の程度、孤立からの年数などの要因と、個体群内の遺伝的多様性との関係を調べる。また、遺伝的劣化の激しい地域個体群については、コリドールによる生息地の連結や、捕獲による管理政策の見直しなど、有効な保護政策を提言する。

もうひとつの重大なリスクは、人獣共通感染症である。ヒトに似た遺伝子構成をもつ霊長類では、他の動物と違って人獣共通感染症のアウトブレークが起こりやすく、とりわけヒトとの接触の機会の多い孤立個体群にとっては大きな脅威となる。これまでにも、はしか、エボラ出血熱、インフルエンザ様の呼吸器疾患等の流行によってチンパンジー、ゴリラなどの地域個体群が壊滅的な打撃を受けている。本研究では、野生個体の糞試料からウイルス等に対する抗体を検出する方法を確立し、これを用いておのおのの個体群で潜在的リスクとなっている人獣共通感染症の実態を調べる。また、アウトブレークのサーベイランスのシステムと、その予防のためのガイドラインを作成する。

これらの研究の成果を実際の保護政策に結びつけるには、各地域個体群のデモグラフィーや森林の状態、脅威となる人間活動の実態等に関する情報の集積が不可欠である。そこで、主な研究対象であるいくつかの種について、各個体群の情報を収集してデータベース化する。これを用いて、いくつかのモデル個体群について保護政策の提言と実装的研究を行うとともに、情報をインターネット上で公開して様々な保護活動に活用できるようにする。

■ D-1007 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1007.pdf![]() [PDF 917 KB]

[PDF 917 KB]

2.研究の進捗状況

個体群の遺伝的多様性に関する研究では、野生由来の糞試料を用いてマイクロサテライトDNAの遺伝子型分析を行うため、DNA を抽出する独自の溶解緩衝液法を開発した。この方法は、従来から市販されているキットよりも安価かつ効率的にDNA を抽出することができるほか、組成が既知であるため容易に改良ができる。また本研究以外にも、野生動物の生態や保全についての様々な研究や調査で自由に利用することができる。

保護政策に関する世界の注目を集めているボノボについては、コンゴ盆地全域にわたる様々な個体群で研究を行う各国のグループの協力を得て、継続的に糞試料を収集する体制を確立した。また、持ち帰った試料で予備的分析を行って、上記の方法の有効性を確認した。これらの個体群については、むこう1 年間にわたって試料収集を継続して分析する。また、生息状況や個体群構成や生息状況が確かめられていない個体群については、基礎的情報の収集のための生態学的調査を行っている。これらの研究の成果は、学術誌に発表するとともに、毎年開催されるボノボの保護に関する国際会議に保護政策立案のための資料として提供する。

ニホンザルとアジアのトクモンキー、アカゲザルについても、野生個体群から糞試料を収集し、DNA の抽出と遺伝子型の分析を行った。とくにニホンザルについては、東北地方の5個体群で得られた結果をSTRUCTURE 法によって解析したところ、下北と津軽の孤立個体群の遺伝的多様性が隔離からの経過年数から予想される以上に小さく、捕獲による管理政策の再検討が必要であることがわかった。

人獣共通感染症についての研究では、まず霊長類研究所で飼育されている複数のチンパンジーから血液試料を採取し、各種病原体に対する特異的IgG 抗体の有無を検討して潜在的リスクとなるウイルスをリストアップした。次に、とくにIgG 抗体価が高かった抗EBV 抗体について、糞試料の抽出液からIgA 抗体を検出する方法を開発した。さらに、この方法で条件の悪い野生類人猿由来の糞試料からのIgA 抗体の検出を試みたところ、個体ごとの過去の感染の有無を推定できることが確かめられた。現在は、他のウイルスについても検出系を確立する作業を進めており、人獣共通感染症の実態把握とサーベイランスの実現に向けて大きく前進している。

一方、霊長類研究所で発生した原因不明の致死的なニホンザルの血小板減少症について、社団法人予防衛生協会、国立感染症研究所、大阪大学微生物病研究所、京都大学ウイルス研究所等の研究機関と協力して原因究明に当たった。その結果、カニクイザルがほぼ無害なウイルスとして保有しているⅣ型サルレトロウイルスが、ニホンザルに感染することによってこの病気を引き起こすことを、異例の早さで突き止めることができた。この研究成果は、「種の壁」を超えた感染の危険性を改めて示すことになった。また、5 機関の緊密な連携で解明を成し遂げたことで、「日本に霊長類感染症の研究拠点を形成する」という本研究課題の所期の目標である波及効果についても、前進をみることができた。

孤立個体群についての情報収集とデータベース作成も順調に進んでおり、一部についてはすでにインターネット上で公開している。今後は対象とする種や個体群を増やすとともに、上記の遺伝学的研究と感染症に関する研究の成果もデータベースに組み込んで公表する予定である。

本研究はまだ始まって間もないが、ツールとして用いる試料の収集・分析手法の開発については、ほぼめどがついた。また、継続的に試料を収集する体制も多くの地域で確立することができ、今後の2 年間で大きな成果を上げることが期待できる。なお、本研究のこれまでの成果は、4 編の論文として査読付き英文誌で発表されたほか、他に2 編が昨年度中に受理されて印刷中となっている。

3.委員の指摘及び提言概要

霊長類個体群の保護に必要とされる知見が着実に集積されており、霊長類研究の中心的役割を担う日本の研究者による大変優れた、かつ緊急性の高い研究である。糞試料からDNA を抽出できるようになったのは、大きな成果であり、今後のデータ収集が加速化されることを期待する。

また、人との共通性をもつ点に新たな進展が見られる。

しかし、大課題の「高人口密度地域」の定義づけをして欲しい。また、人獣共通感染症のリスクアセスメントにおいて、「孤立個体群」であることによるリスクがどのように評価できるのか、孤立個体群の維持・回復のための道筋は何かがはっきりわからない。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

研究課題名: D-1008 生物多様性情報学を用いた生物多様性の動態評価手法および環境指標の開発・評価(H22-24)

研究代表者氏名: 伊藤 元己 (東京大学大学院総合文化研究科)

1.研究概要

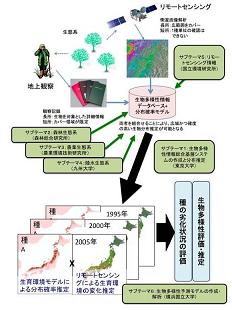

1992 年に地球規模の環境問題を議題にしたリオで行われた地球サミットで、気候変動枠組み条約と同時に、生物多様性の持続的利用をめざして生物多様性条約が締結された。気候変動についてはその後におきた地球温暖化の顕在化を通じて、人間活動の環境への影響を持続可能なものに変える必要性が国際的に広く認められるに至った。この成果にはIPCC による科学的なデータ解析と予測がはたした役割が大きいことは周知の事実である。一方、生物多様性は、その構造の複雑性からまだ解析・評価・予測が不十分で、同時に始めた気候変動ほどの認知にいたってない

1992 年に地球規模の環境問題を議題にしたリオで行われた地球サミットで、気候変動枠組み条約と同時に、生物多様性の持続的利用をめざして生物多様性条約が締結された。気候変動についてはその後におきた地球温暖化の顕在化を通じて、人間活動の環境への影響を持続可能なものに変える必要性が国際的に広く認められるに至った。この成果にはIPCC による科学的なデータ解析と予測がはたした役割が大きいことは周知の事実である。一方、生物多様性は、その構造の複雑性からまだ解析・評価・予測が不十分で、同時に始めた気候変動ほどの認知にいたってない

しかし生物多様性の問題の深刻化により、生態系・生物多様性保全への関心が高まり、IPCC の報告書のような科学的データに基づく議論が生物多様性に関して必要とされているが、日本やアジア地域では十分な科学的根拠を持った評価が提出できていないのが現状である。その理由として、1)潜在的には多数ある生物多様性調査結果の情報公開と集積が十分でなく、各研究者が断片的な情報のみしか利用できない、2)各生物種の個体数や生育地の減少率など、生物多様性動態を推定する方法が確立していないことなどがあげられる。このような状況を打破し、科学的な根拠に基づく評価をするためには、大量の生物多様性情報の集積と統合を行い、その情報に基づいた生物多様性評価手法を新たに開発する必要がある。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

情報技術の発展に伴い、この10 年間に生物多様性を扱う生物多様性情報学が発展してきた。その結果、多量の多様性情報処理や、それに基づく分布予測などを行うエコロジカル・ニッチ・モデリングなどの手法が開発され、実際に研究や政策決定に使用可能となった。また、詳細な衛星画像が使用可能となり、リモートセンシング技術も格段に進歩してきた。本研究では、最新の生物多様性情報学技術を用い、従来の手法をさらに発展させて広地域の生物多様性の動態評価手法を確立しようとする先導的なものである

従来行われてきた陸域の生物多様性評価では、数ha 単位の調査プロットでの詳細かつ継続的な観察、広い地域をカバーしているが網羅性の低い地上での調査、リモートセンシングによる衛星画像からの推定など異なるスケール・方法での評価が独立に行われてきたが、異なるスケール・方法間の連携や分析がされてこなかった。そこで本研究では生物多様性情報の集積を行うとともに異なるスケール・方法で得られた生物多様性情報を統合・情報間の関係を解析してモデル化し、広範囲に渡る確度高い生物多様性評価が可能になるような手法の確立が目標となる。そのため、6つのサブテーマを実施し、最終的に科学的根拠を持った生物多様性の評価・推定結果を出す

■ D-1008 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1008.pdf![]() [PDF 229 KB]

[PDF 229 KB]

2.研究の進捗状況

本研究プロジェクトの情報基盤となる2つの基本的な生物多様性情報データベース、生物多様性情報メタデータベースと生物分布情報データベースが構築され、これまで日本国内で作成されてきた同様なシステムを大きく上回る規模の情報に容易にアクセスすることが可能になった

これらの情報生物多様性評価基準作りや実際の評価に利用され、評価精度の向上が期待される

また、これらのデータを用いた生物種の自然分布予測が可能であることも示すことができ、リモートセンシング情報による土地利用マップも作成されたので、これらを統合することにより、現状の分布推定への道が開け、生態系の時空間的な再構成が可能となる見通しが立った

本研究で、各生態系での実用的な生物多様性環境指標作りを行う上での方針や問題点が明らかになってきた。森林生態系の生物多様性のモニタリングは種のモニタリングが中心であり、主に種数変化によって生物多様性の変化が表示されていた。このような状態のモニタリングでは、変化の要因を解明することはできなかった。生物多様性条約のGBO3 では個体群の変化を加味したLiving Planet Index という指数が提案されたが、本研究により、樹木に関しては種数と個体数では生物多様性の変化について誤った結論を導く可能性が始めて明らかになった。また、従来、無かった広範かつ総合的な農業生態系の生物多様性観測情報をRuLIS に集積した。これは今後の生物多様性総合評価を進める上で重要な成果である。陸水生態系の生物分布の変動を直接的に広域的網羅的に評価した例は極めて少ないが、本研究は、魚類の全国にわたる分布の寡多と増減を生物の分布から直接的・定量的に示した。また、空間スケールにおける生物の分布域形成に関しては、広域かつ詳細な分布データと地理や環境変数の集積が必要であるが、本年度の研究でその基礎が構築された

3.委員の指摘及び提言概要

全体的に当初目標に沿って順調に進んでおり、特に森林生態系、農業生態系の環境指標作成に貢献することが期待できそうである。もう少しペースアップして、研究成果の充実と公表をはかって欲しい。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): b

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): b

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a