報道発表資料

2025年03月28日

- 大気環境

令和6年度冬の星空観察 デジタルカメラによる夜空の明るさ調査の結果について

1.環境省では、星空観察を通じて光害(ひかりがい)や大気汚染、環境保全の重要性について関心を深めることに加え、良好な大気環境や美しい星空が地域資源(観光や教育等)として活用されることを目指し、平成30年度から夏と冬の星空観察を推進しています。

2.今回、冬の観察期間(令和7年1月 20 日(月)~ 同年2月2日(日)) で実施したデジタルカメラによる夜空の明るさ調査の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

2.今回、冬の観察期間(令和7年1月 20 日(月)~ 同年2月2日(日)) で実施したデジタルカメラによる夜空の明るさ調査の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

■ 趣旨

環境省では、昨今屋外照明等による光害の防止の重要性が認識されつつあることを踏まえ、星空公団と共同で、平成30年度から夏と冬の2回、肉眼による観察とデジタルカメラによる夜空の明るさ調査を呼びかけています。

この調査を継続することで、調査結果が地域における光害や大気汚染の状態に関する啓発材料として積極的に活用されることが期待されます。また、星空観察は、調査参加者が、大気環境保全の重要性について関心を深めるための機会となります。さらに、星空が地域資源として観光や教育等に活用されることで、地域活性化への貢献が期待されます。

この度、令和6年度の冬期観察で実施した、デジタルカメラによる夜空の明るさ調査の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

■ デジタルカメラによる夜空の明るさ調査概要

(1)観察期間と観察時間

令和7年1月 20 日(月) ~ 同年2月2日(日)

日没後1時間半~3時間半の2時間(例:日没 17 時の場合/18 時 30 分~20 時 30 分)

(データ報告期間は、令和7年1月 20 日 ~ 同年2月 14 日)

(2)調査方法

デジタルカメラを用いて天頂付近の星空を撮影し、その画像データから「夜空の明るさ」(星空の見やすさ)を測定しました。具体的には、(1)の観察期間中に、全国各地の調査参加者から、所定の条件下で撮影された天頂付近の星空の画像データを、報告サイトを通じて環境省に送付していただき、画像解析によって「等級(mag/□”):(マグニチュードパー平方秒角)」を単位とする「夜空の明るさ」を算出しています。この値が大きいほど夜空が暗いことを示し、星が見えやすい状態であることを意味します。

※ 夜空の明るさを測る単位及び測定方法は、添付資料(参考資料「夜空の明るさについて」)を御覧ください。

■ 調査結果

(1)実施状況

表1:令和6年度冬期観察参加状況

(注1) 有効データとは、投稿されたデータ(総数 547 件)から、雨天、観察時間外、観察期間外、カメラ設定が極端に異なるデータ、削除申請等を除いたもの。

(注2) 継続観察登録地点とは、平成30年度から実施している「夜空の明るさ」調査において、継続的に同じ撮影場所で観察(夏冬)を実施する参加者を対象に、環境省が一つの撮影場所につき一つの番号を発行し、継続的なデータの蓄積を行っている地点のこと。

表2:継続観察登録地点の登録の推移

令和6年度冬期観察における継続観察登録地点の新規登録については、登録地点数の少ない県のみ申請を受け付けました。

(2)結果の概要

➀「夜空の明るさ」等級ごとの件数

表3:「夜空の明るさ」等級ごとの件数(有効データ)

※ 星空公団提供資料(個人差があります)

※ 継続観察登録地点における夜空の明るさ調査結果(マップ・都道府県別地点数)については、別添1を参照。

※ 継続観察登録地点のうち、天の川が見えやすいと考えられる 20 等級以上であった 98 地点については、別添2を参照。

※ 全地点における結果一覧については、別添3を参照。

②継続観察登録地点における地域区分ごとの「夜空の明るさ」等級

表4:継続観察登録地点における地域区分ごと「夜空の明るさ」等級(有効データ)

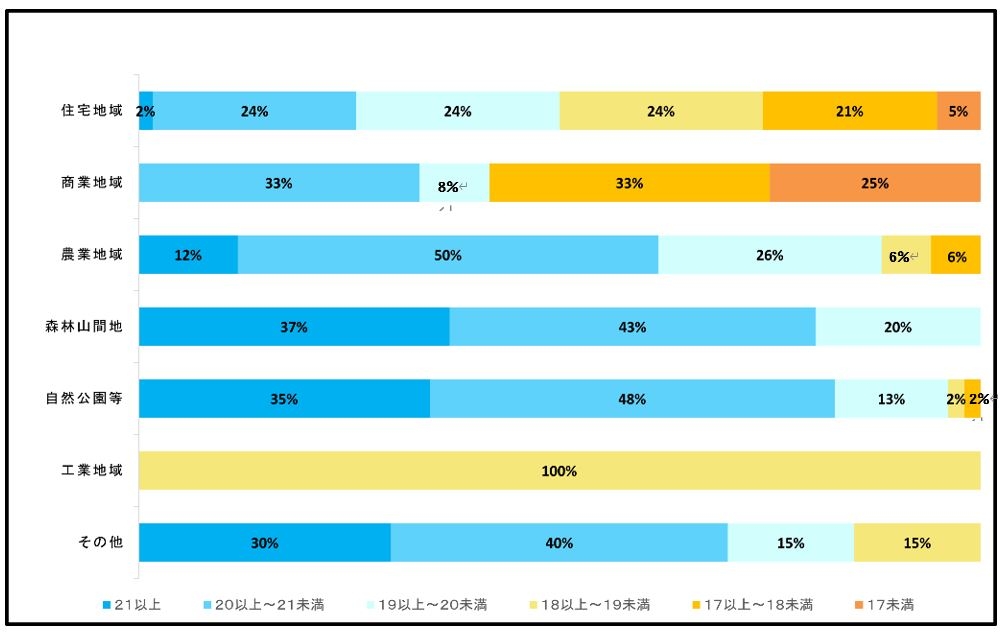

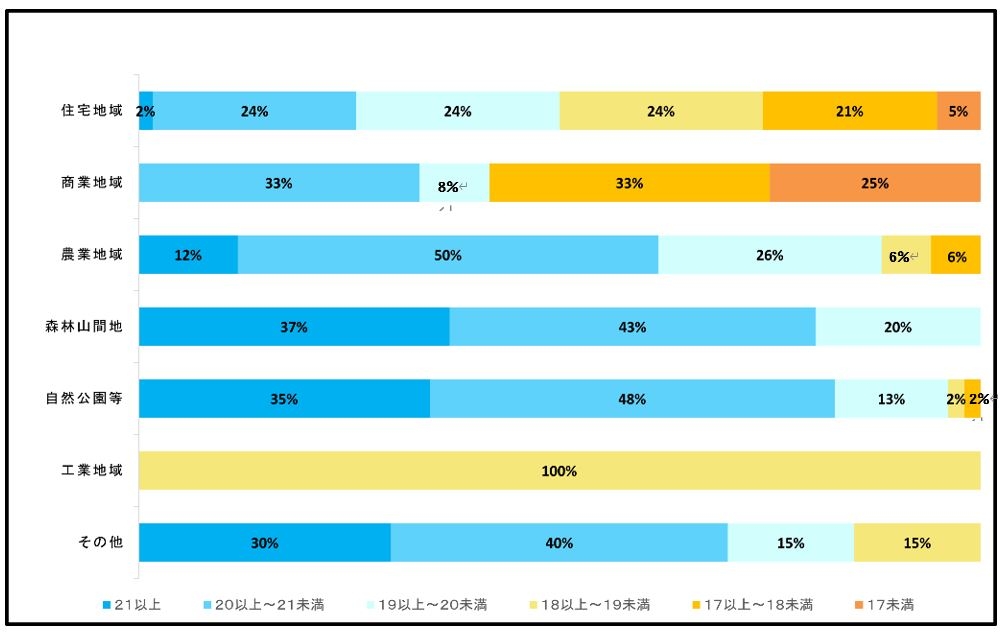

図1:継続観察登録地点における地域区分ごとの「夜空の明るさ」等級の割合[単位:等級 (mag/□”)]

※ 小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100%とならない場合があります。

■ その他

(1)星空公団による「デジカメ星空診断」

デジタルカメラによる夜空の明るさ調査は、星空公団と共同で実施しています。

星空公団では、環境省が昭和63年から平成24年まで25年間にわたって続けてきた全国星空継続観察が休止となった後、その代わりとなる夜空の明るさ観察を実施してきました。

詳細は、星空公団ウェブサイトを御確認ください。

https://dcdock.kodan.jp

(2)環境GIS

令和4年より、国立環境研究所環境GISで、平成30年度から行われているデジタルカメラによる夜空の明るさ調査について、継続観察登録地点の調査結果を表示しています。

https://tenbou.nies.go.jp/gis/

環境省では、昨今屋外照明等による光害の防止の重要性が認識されつつあることを踏まえ、星空公団と共同で、平成30年度から夏と冬の2回、肉眼による観察とデジタルカメラによる夜空の明るさ調査を呼びかけています。

この調査を継続することで、調査結果が地域における光害や大気汚染の状態に関する啓発材料として積極的に活用されることが期待されます。また、星空観察は、調査参加者が、大気環境保全の重要性について関心を深めるための機会となります。さらに、星空が地域資源として観光や教育等に活用されることで、地域活性化への貢献が期待されます。

この度、令和6年度の冬期観察で実施した、デジタルカメラによる夜空の明るさ調査の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

■ デジタルカメラによる夜空の明るさ調査概要

(1)観察期間と観察時間

令和7年1月 20 日(月) ~ 同年2月2日(日)

日没後1時間半~3時間半の2時間(例:日没 17 時の場合/18 時 30 分~20 時 30 分)

(データ報告期間は、令和7年1月 20 日 ~ 同年2月 14 日)

(2)調査方法

デジタルカメラを用いて天頂付近の星空を撮影し、その画像データから「夜空の明るさ」(星空の見やすさ)を測定しました。具体的には、(1)の観察期間中に、全国各地の調査参加者から、所定の条件下で撮影された天頂付近の星空の画像データを、報告サイトを通じて環境省に送付していただき、画像解析によって「等級(mag/□”):(マグニチュードパー平方秒角)」を単位とする「夜空の明るさ」を算出しています。この値が大きいほど夜空が暗いことを示し、星が見えやすい状態であることを意味します。

※ 夜空の明るさを測る単位及び測定方法は、添付資料(参考資料「夜空の明るさについて」)を御覧ください。

■ 調査結果

(1)実施状況

表1:令和6年度冬期観察参加状況

| データ投稿総数 | 547件 | |

| 有効データ数(注1) | 497件 | |

| 継続観察登録地点(注2)におけるデータ投稿総数 | 240件 | |

| 継続観察登録地点における有効データ投稿数 | 224件 | |

| 投稿のあった継続観察登録地点 | 170件 | |

| 投稿のあった継続観察登録地点の参加者内訳 | 団体111団体 個人59名 |

|

(注2) 継続観察登録地点とは、平成30年度から実施している「夜空の明るさ」調査において、継続的に同じ撮影場所で観察(夏冬)を実施する参加者を対象に、環境省が一つの撮影場所につき一つの番号を発行し、継続的なデータの蓄積を行っている地点のこと。

表2:継続観察登録地点の登録の推移

| 継続観察登録地点総数 | |

| 平成30年夏 | 91地点 |

| 平成30年冬 | 282地点 |

| 令和元年夏 | 317地点 |

| 令和元年冬 | 345地点 |

| 令和2年夏 | 348地点 |

| 令和2年冬 | 357地点 |

| 令和3年夏 | 367地点 |

| 令和3年冬 | 382地点 |

| 令和4年夏 | 385地点 |

| 令和4年冬 | 389地点 |

| 令和5年夏 | 393地点 |

| 令和5年冬 | 394地点 |

| 令和6年夏 | 394地点 |

| 令和6年冬 | 396地点 |

(2)結果の概要

➀「夜空の明るさ」等級ごとの件数

表3:「夜空の明るさ」等級ごとの件数(有効データ)

| 等級(mag/□”) (※夜空の明るさ目安) |

有効データ 投稿数 |

継続観察登録地点における有効 データ投稿数 |

| 21以上 (天の川の複雑な構造が確認でき、星団などの観測ができる) |

84件 | 46件 |

| 20以上~21未満 (山や海などの暗さ。天の川がよく見られる) |

211件 | 88件 |

| 19以上~20未満 (郊外の暗さ。天の川が見え始める) |

101件 | 43件 |

| 18以上~19未満 (住宅地の明るさ。星座の形がよく分かる) |

50件 | 22件 |

| 17以上~18未満 (市街地の明るさ。星座の形が分かり始める) |

40件 | 19件 |

| 17未満 (都市部の明るさ。星はほとんど見られない) |

11件 | 6件 |

| 計 | 497件 | 224件 |

※ 星空公団提供資料(個人差があります)

※ 継続観察登録地点における夜空の明るさ調査結果(マップ・都道府県別地点数)については、別添1を参照。

※ 継続観察登録地点のうち、天の川が見えやすいと考えられる 20 等級以上であった 98 地点については、別添2を参照。

※ 全地点における結果一覧については、別添3を参照。

②継続観察登録地点における地域区分ごとの「夜空の明るさ」等級

表4:継続観察登録地点における地域区分ごと「夜空の明るさ」等級(有効データ)

| 地域区分 | 件数 | 平均値(mag/□”) (小数点第3位を切り捨て) |

最大値(mag/□”) | 最小値(mag/□”) |

| 住宅地域 | 58 件 | 18.91 | 21.17 | 16.82 |

| 商業地域 | 12 件 | 18.39 | 20.54 | 16.51 |

| 農業地域 | 34 件 | 20.09 | 21.45 | 17.87 |

| 森林山間地 | 46 件 | 20.68 | 21.65 | 19.27 |

| 自然公園等 | 52 件 | 20.63 | 21.81 | 17.29 |

| 工業地域 | 2 件 | 18.53 | 18.54 | 18.53 |

| その他 | 20 件 | 20.43 | 21.53 | 18.39 |

| 計 | 224件 |

図1:継続観察登録地点における地域区分ごとの「夜空の明るさ」等級の割合[単位:等級 (mag/□”)]

※ 小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100%とならない場合があります。

■ その他

(1)星空公団による「デジカメ星空診断」

デジタルカメラによる夜空の明るさ調査は、星空公団と共同で実施しています。

星空公団では、環境省が昭和63年から平成24年まで25年間にわたって続けてきた全国星空継続観察が休止となった後、その代わりとなる夜空の明るさ観察を実施してきました。

詳細は、星空公団ウェブサイトを御確認ください。

https://dcdock.kodan.jp

(2)環境GIS

令和4年より、国立環境研究所環境GISで、平成30年度から行われているデジタルカメラによる夜空の明るさ調査について、継続観察登録地点の調査結果を表示しています。

https://tenbou.nies.go.jp/gis/

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課 環境創造室

- 代表

- 03-3581-3351

- 直通

- 03-5521-8298

- 室長

- 鈴木 清彦

- 室長補佐

- 増田 大美

- 担当

- 鈴木 将和