報道発表資料

1.モニタリングサイト1000里地調査

モニタリングサイト1000(重要生態系監視地域調査)はわが国を代表する様々な生態系の変化状況を把握し、生物多様性保全施策への活用に資することを目的とした調査で、全国約1,000箇所のモニタリングサイトにおいて、平成15年度から長期継続的に実施しています。里地調査は、里地里山生態系を対象として平成16年度から18箇所で調査を開始しています。

調査は、地元市民団体等の「市民」が主体となり、植物相、鳥類、哺乳類、チョウ類、水環境等の複数の総合的な項目について実施しています。平成20年度からは、調査サイトを拡大して全国規模の調査を開始しており、平成26年度現在、全国192箇所で調査を実施しています。なお、調査の事務局は(公財)日本自然保護協会がつとめています。

2.とりまとめの方法

モニタリングサイト1000は5年に1度を節目として、生態系毎にそれまでの調査成果をとりまとめることとしています。里地調査では、平成24年度には調査開始10年目を迎えたことから、2回目のとりまとめを実施しました。

また、今回は平成20年度に全国規模の調査に拡充してから初めてのとりまとめとなりました。とりまとめに当たっては、「2020年までに生物多様性の損失をとめるために行動する」ことを目標に掲げた世界目標(愛知目標)の達成状況を評価することを目的に、これまでの調査成果や各サイトへのアンケート結果を整理しました。

3.とりまとめの結果

- (1)調査サイトの特徴

里地調査の調査サイトは、全体として「低標高で都市近郊に偏って分布している」、「一般的な里地里山と比較すると市民による様々な活動が盛んに行われている」などの特徴があります。

また、里地里山での市民活動は、その地域で特に生物多様性が良好に保たれている場所が選ばれやすい傾向にあることから、生物多様性の保全の観点から重要なサイトが多い可能性があります。

- (2)とりまとめ結果の概要

とりまとめの結果からは、以下のことが明らかになりました。

全国的に在来種の種数や個体数に減少傾向が認められた

生物多様性の状態・変化を表す指標として、もともと日本に生息・生育している種類である在来種の「種数」や「個体数」に注目して解析を行いました。

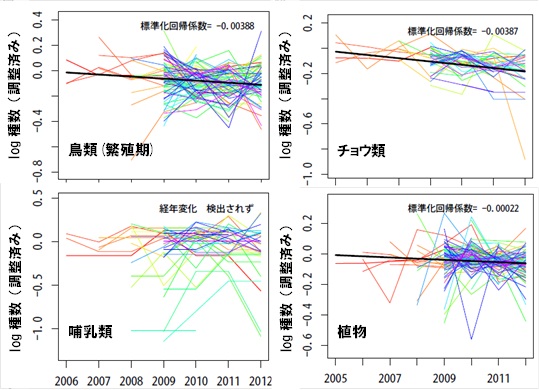

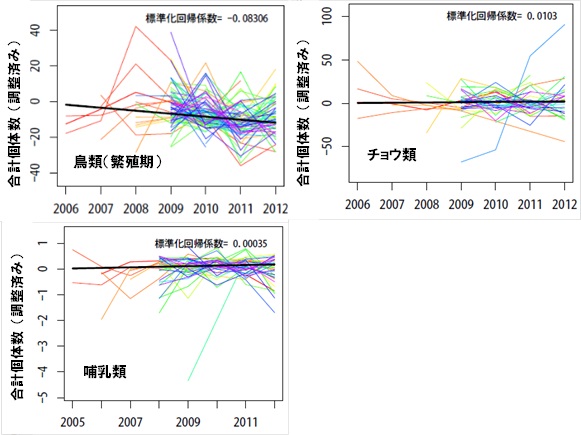

その結果、在来種の種数は、植物・鳥類・チョウ類において、全国的に緩やかな減少傾向が認められました(図1)。また、在来種の合計個体数は、鳥類において全国的に緩やかな減少傾向が確認されました(図2)。

図1:各分類群の在来種数の全国傾向。グラフの見かたや解析の方法については次頁の個体数と同じ。解析の詳細な方法についてはとりまとめ報告書巻末の参考資料を参照のこと。

図2:各分類群の在来種の合計個体数の全国傾向。色の付いた折れ線はそれぞれの調査サイトでの変化を表し、太い黒色の直線は全国傾向を表す。解析にあたっては、調査回数の違いやサイトごとの調査条件の違い(同定能力や環境条件の違い)、調査開始初年度に固有な影響(年度途中から開始したり、調査経験が浅いなど)も考慮して解析し、「全国レベルで生物多様性指標に直線的な増減傾向が生じているか」を統計的に検証した。詳細な方法についてはとりまとめ報告書巻末の参考資料を参照のこと。

ノウサギ、テン、キツネやゲンジボタルの個体数が全国的に減少していた

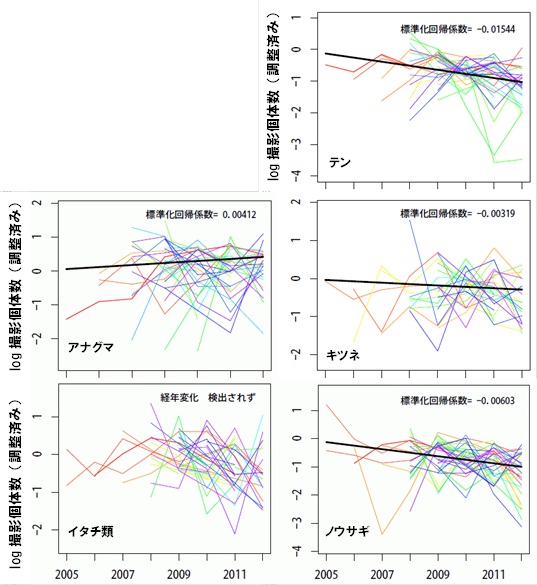

全国の里地里山に広く分布している在来哺乳類5種類(アナグマ、キツネ、ノウサギ、イタチ類、テン)についてインターバルカメラの撮影状況に注目してとりまとめました。

その結果、指標種5種類のうちノウサギ・テン・キツネの3種の撮影個体数について全国的な減少傾向が検出され、特にノウサギとテンでは顕著な傾向が認められました(図3)。

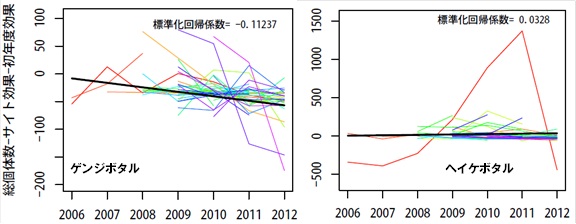

ゲンジボタルについては、調査を実施している45サイト中7サイトにおいて個体数が調査開始時から徐々に減少していることが確認され、全国レベルで減少傾向にあることが示唆されました(図4)。

図3:哺乳類の指標種5種のカメラ撮影個体数の全国傾向。色の付いた折れ線はそれぞれの調査サイトでの変化を表し、太い黒色の直線は全国傾向を表す。解析にあたっては、調査日数の違いやサイトごとの調査条件の違い、調査開始初年度に固有な影響などを考慮し、「全国レベルで直線的な増減傾向が生じているか」を検証した。

図4:水辺・移行帯の指標としたホタル類2種の全国傾向。色の付いた折れ線はそれぞれの調査サイトでの変化を表し、太い黒色の直線は全国傾向を表す。解析にあたっては、サイトごとの調査条件の違いや調査開始初年度に固有な影響も考慮して解析した。記録値が大きく変化していた調査サイトのデータを除いて解析した場合、ヘイケボタルも減少傾向を示した。解析の詳細な方法についてはとりまとめ報告書巻末の参考資料を参照のこと。

カヤネズミの生息面積が大きく減少していた

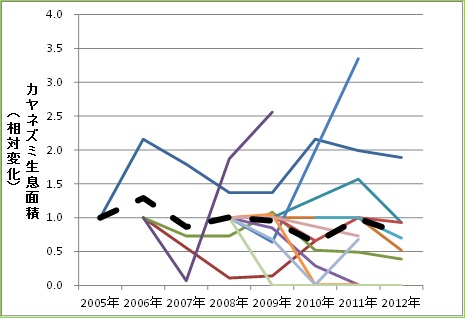

カヤネズミについては、調査を実施している23サイト中5サイトで生息面積が大きく減少していました(図5)。

生息面積の減少が認められたサイトはいずれも調査開始当初から生息地が小規模であり、局所的な絶滅の危険性が高まっている可能性があります。

図5:全国の調査サイトにおけるカヤネズミの生息面積の推移

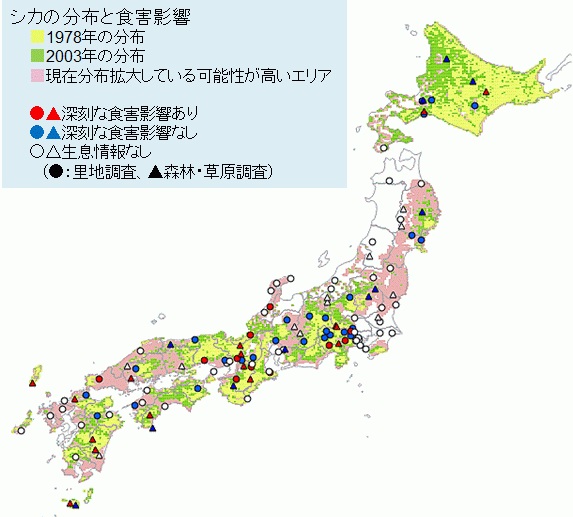

ニホンジカ・カモシカなどの大型哺乳類が分布を拡大していた。

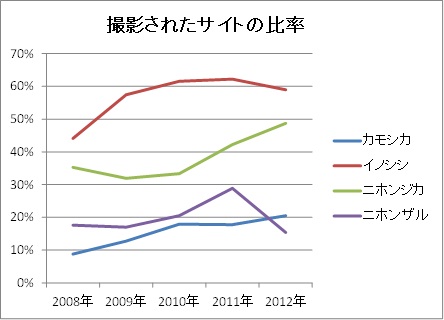

近年個体数の増加によって生態系への影響が広がっているイノシシやニホンジカなどの大型哺乳類について、センサーカメラを用いた現地調査の結果から、出現状況についてとりまとめました。

その結果、ニホンジカとカモシカが撮影された調査サイトの数が過去5年間で増加傾向にありました。

図6:全国50の調査サイトにおける、大型哺乳類4種が撮影された調査サイトの比率

図7:ニホンジカの分布記録と、各調査サイトでの森林の食害影響の状況。ニホンジカの過去の分布は自然環境保全基礎調査(環境省1978, 2003)に基づく。凡例の「現在分布拡大している可能性の高いエリア」とは、森林や積雪など移動に影響する要因を考慮して2003年時点の生息地点から10年程度で分布拡大している可能性の高いエリアを予測したものである(環境省2012)。森林の食害影響は調査サイトへのアンケートにより、被害の面積に関わらず森林に深刻な影響が生じている場所があるかどうかを質問した結果を示したもの。なお、田畑の農作物に深刻な影響が生じている場合でも、あくまで森林への影響を質問していることに注意が必要である。

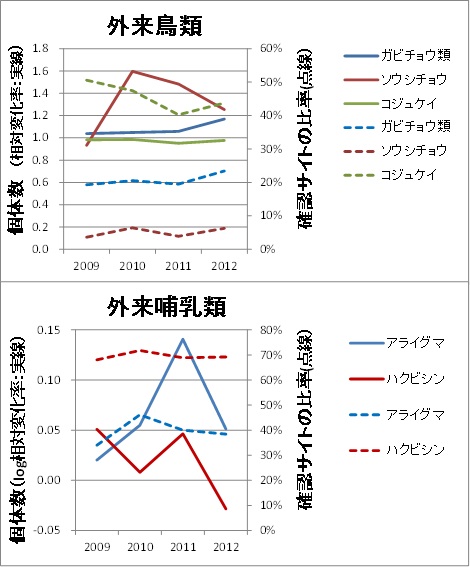

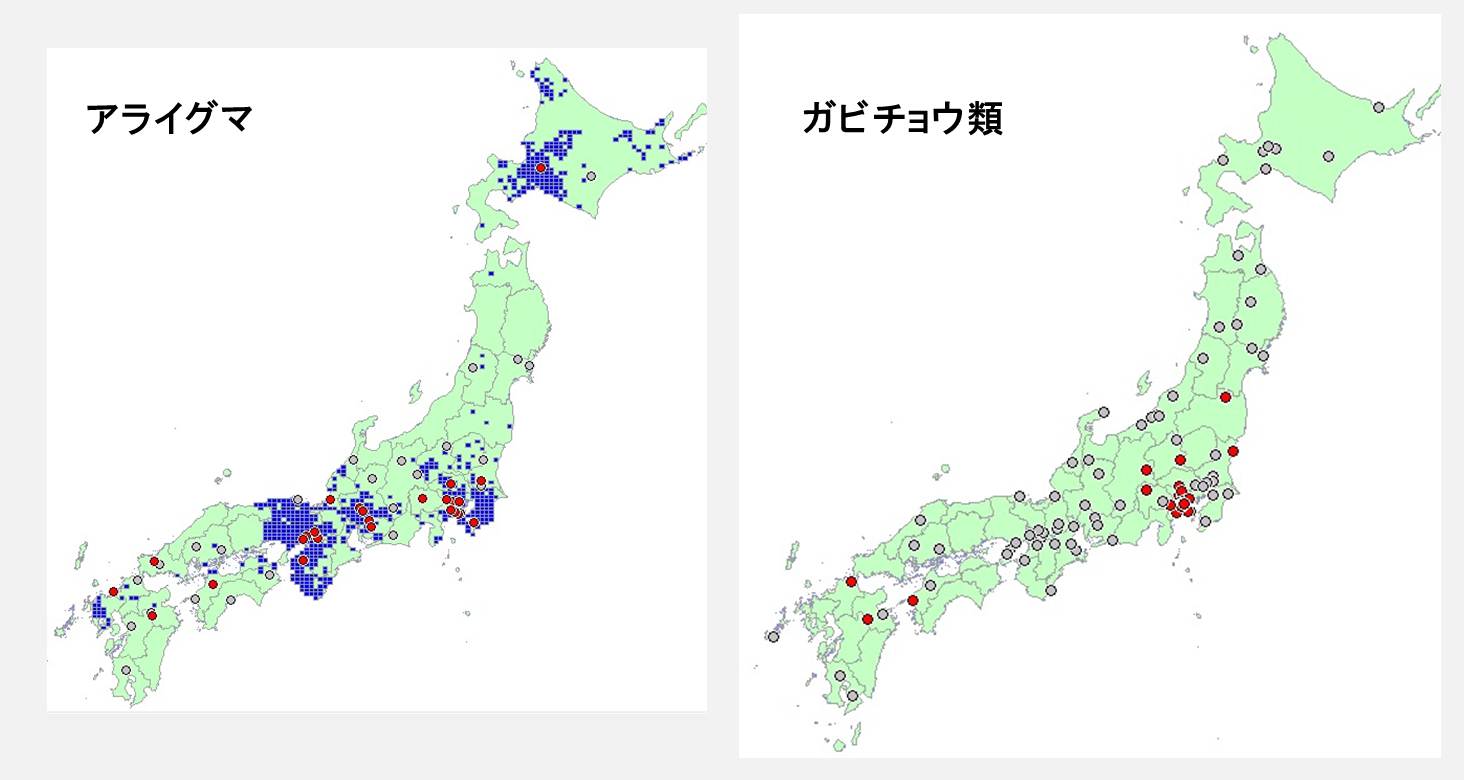

ガビチョウ類やアライグマなどの外来種が分布を拡大していた。

現地調査とアンケート調査の結果から、外来種の侵入状況をとりまとめました。

外来鳥類のうちガビチョウ類(ガビチョウ及びヒゲガビチョウ、カオジロガビチョウ)については東北太平洋側、関東~甲信地方、九州北部で分布が確認され、特に関東平野部のサイトで記録個体数が増加したサイトが目立ちました。

アライグマについては第1期(2003~2007年)に茨城県土浦市、大阪府枚方市などではじめて本調査による生息確認されましたが、第2期であるこの5年間においてもさらに大分県竹田市や広島県尾道市などで初確認され、分布がさらに拡大している可能性があります。

図8:外来鳥類3種と外来哺乳類2種の記録個体数(左軸)及び確認された調査サイトの比率(右軸)の経年変化。個体数は、各サイトについて調査初年度を1とした相対変化率を求め、それを全国平均した値を表した。サイト数が増えた2009年度からの結果のみを示す

図9:アライグマ(左)とガビチョウ類(右)の全国の調査サイトでの確認状況(赤丸:調査で確認できた、白丸:確認できなかった)。青色のメッシュはアライグマの過去の分布範囲(環境省2008年)。

4.問合せ先

○環境省自然環境局生物多様性センター

担当:生態系監視科

TEL:0555-72-6033

メール:mot@biodic.go.jp

○公益財団法人 日本自然保護協会

担当:モニタリングサイト1000里地事務局

TEL:03-3553-4104

メール: moni1000satochi@nacsj.or.jp

5.参考

○モニタリングサイト1000ウェブサイト

http://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html

<里地調査関係ページ>

・報告書

http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/reports/index.html

・データファイル(中・大型哺乳類調査のみ)

http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/data/index.html

・ニュースレター

http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/newsflash/index.html

○日本自然保護協会 モニタリングサイト1000里地調査ページ

http://www.nacsj.or.jp/project/moni1000/

- 連絡先

- 環境省自然環境局生物多様性センター

直通:0555-72-6033

センター長 :中山 隆治

生態系監視科長:佐藤 直人

主任技術専門員:高久 宏佑