報道発表資料

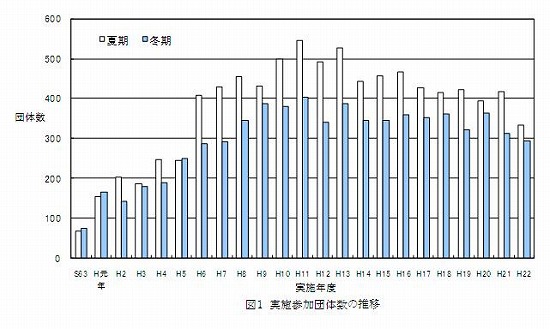

全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)は、全国各地で一斉に星空観察を行うもので、昭和63年から毎年2回(夏期及び冬期)、23年間継続して実施されてきています。

平成23年度全国星空継続観察の夏期観察は、平成23年7月21日(木)から8月3日(水)の期間に実施します。是非ご参加ください。

なお、平成22年度全国星空継続観察には、夏期及び冬期を合わせて全国627団体、8,556人が参加しました。

全国星空継続観察は、光害や大気汚染などのない清澄な大気への関心を高めてもらうことを目的に、全国各地で一斉に肉眼や双眼鏡、カメラを使った身近な方法によって星空観察を行うとともに、夜空の明るさについて継続的なデータを収集するものです。

昭和63年(1988年)から、環境省の呼びかけにより、全国様々な団体・個人の協力を得て、毎年2回(夏期及び冬期)、23年間継続して実施されてきました。

平成23年度夏期の観察からは、「スターウォッチング・ネットワークへの参加の呼びかけ」(次頁)に基づいて、全国の様々な団体・個人の連携により実施されることとなります。

また、従来フィルムカメラで行っていた写真撮影による「夜空の明るさ」の測定は、今回からより新しい技術を取り入れることとし、デジタルカメラでの測定に移行します。

環境省は、このような国民参加型の運動についての支援を必要な範囲で行うこととしています。

1.平成23年度夏期観察の実施

(1)観察期間

平成23年7月21日(木)~8月3日(水)(参加者は期間中に1日以上観察)

(2)観察方法

[1]肉眼による観察

高度の異なる天の川の3部分(はくちょう座付近、たて座付近、いて座付近)を観察する。

[2]双眼鏡による観察

こと座のおりひめ星(ベガ)を含む三角形付近の星について、何等級の星まで見えたかを観察する。

[3]星空の写真撮影(23定点の他は任意)

レンズ交換式デジタル一眼カメラ(2008年以降に発売された機種)を使用し、天頂部分の夜空を撮影する。

(3)参加方法

都道府県・政令指定都市・中核市の大気環境行政担当部局へ参加申込みを行う。

環境省子どものページ(スターウォッチング・ネットワーク)にも掲載している。

(https://www.env.go.jp/kids/star.html)

(4)定点観察

別途依頼している全国23地点の定点観察地においての観察。一般参加団体による写真撮影の方法(上記の(2)[3])等で行い、夜空の明るさを測定する。

- ※その他:

- 「伝統的七夕ライトダウン2011キャンペーン」とも連携しています。(http://7min.darksky.jp/)

スターウォッチング・ネットワークへの参加の呼びかけ

環境省の全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)事業予算は、事業仕分けの結果に基づき廃止となりました。

しかし、環境省が呼びかけの中心になってきたとはいえ、スターウォッチング・ネットワークの実態は、多くの地方公共団体や関連の団体等の協力、多くの国民・こどもの参加を得て実施されている、市民参加型の全国活動といえます。

また、その活動は、光害の防止、大気の保全に係る普及啓発の重要な機会であるのみならず、自然を知り、環境に親しみ、広く環境保全意識の醸成を図る環境教育の機会です。また、夜空の明るさなど科学的な知見の蓄積・活用を図る重要なものとなっています。

さらに、スターウォッチング・ネットワークは、国際的にもユニークな観測網であり、蓄積された知見は世界的にも貴重な天文学上のデータとなっています。

加えて、節電が社会的な課題になったことを背景に、過剰な照明の見直しの機運が高まるなど、スターウォッチング・ネットワークに対する関心も高まることが期待されます。

このような状況を踏まえ、私たちは、この活動を全国的に継続し、より新しい科学的知見や技術を取り入れるなどしながら発展させていくことが重要であると考え、多くの方々に対し、本年度以降も、スターウォッチング・ネットワークに主体的に参加していただくよう呼びかけます。

- 2011年6月吉日(呼びかけ人一同)

-

- 飯島 道行

- 社団法人日本望遠鏡工業会事務局長

- 今村 隆史

- 独立行政法人国立環境研究所環境計測研究センター長

- 内田 重美

- 東亜天文学会 光害防止課長

国際ダークスカイ協会(IDA)日本セクション幹事 - 大村 卓

- 環境省水・大気環境局 大気生活環境室長

- 岡島 成行

- 公益社団法人日本環境教育フォーラム 理事長

- 柏木 順二

- 財団法人日本環境協会常務理事

- 片山 徹

- 社団法人海外環境協力センター 専務理事

- 加藤 賢一

- 日本プラネタリウム協議会理事長、大阪市立科学館館長

- 久保 久良

- 「星空の街・あおぞらの街」全国協議会会長

- 小石川 正弘

- 日本公開天文台協会 会長

- 香西 洋樹

- 佐治天文台 台長

- 阪本 成一

- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授、

宇宙科学広報・普及主幹 - 土佐 誠

- 仙台市天文台 台長

- 的川 泰宣

- NPO法人・子ども・宇宙・未来の会会長

宇宙航空研究開発機構名誉教授 - 嶺重 慎

- 京都大学教授、天文教育普及研究会会長

- 渡部 潤一

- 国立天文台 天文情報センター 広報室長、

日本天文協議会運営委員会委員長

2.平成22年度観察の結果概要

(1)観察期間(期間中に1日以上観察)

- [1]夏期:

- 平成22年7月31日から8月13日

- [2]冬期:

- 平成23年1月24日から2月6日

(2)参加団体・参加者数

全国から744団体の参加申込があったが、天候不順等の影響により観察を実施したのは627団体。また、観察の延べ参加者数は8,556人であった。

- ≪内訳≫

-

- 参加申込団体数:744団体

- 夏期 403団体

冬期 341団体 - 観測実施団体数:627団体

- 夏期 334団体(346地点)

冬期 293団体(305地点) - 延べ参加者数:8,556人

- 夏期 5,460人

冬期 3,096人

- ※昨年度

-

- 観測実施団体数:731団体

- 延べ参加者数:9,819人

- 夏期 418団体(6,786人)

冬期 313団体(3,033人)

(3)観察結果

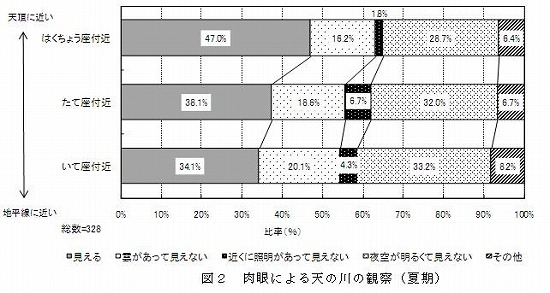

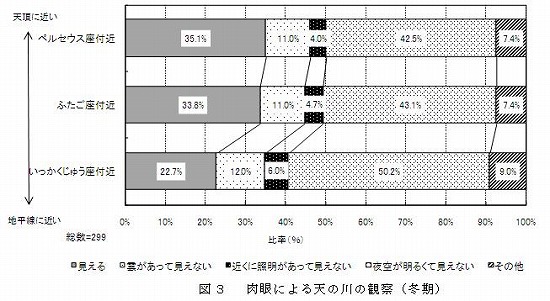

[1]肉眼による天の川の観察

肉眼で「天の川」の高度の異なる部分の見え方を観察した。

- ア.夏期:

- はくちょう座付近[高々度]、たて座付近[中高度]、いて座[低高度]

- イ.冬期:

- ペルセウス座付近[高々度]、ふたご座付近[中高度]、いっかくじゅう座付近[低高度]

観察の結果から星座の高度に応じて見え方に違いがあり、高度が低い(地平線に近い)ほど「夜空が明るくて天の川が見えない」という回答の割合が高くなったことから、地上に近いほど人工光の影響を受けていることが確認できる。

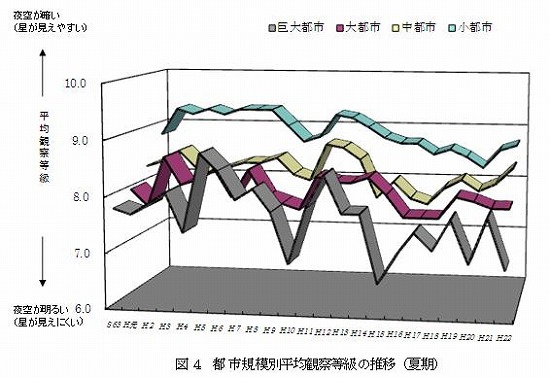

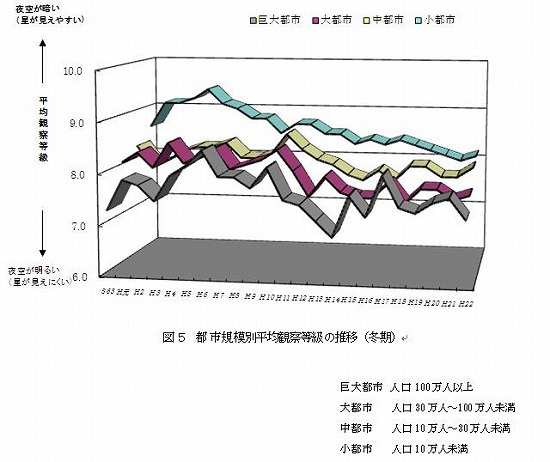

[2]双眼鏡による観察結果

双眼鏡を用い、夏期は、ベガ付近、冬期は、すばる(プレアデス星団)のラケットの中の星を対象に観察し、「平均観察等級」(何等級の星まで見えたのかの平均)を都市規模別にまとめた。(図参照)どの都市規模であっても長期的な傾向は、星が見えにくくなっているというものであるが、観測場所が毎年少しずつ異なることなどもあり、詳しい分析が必要である。

※星の等級について

天体を地上で観測した時の見かけの明るさを表した単位。その星自体の明るさを表す絶対等級と区別して、見かけの等級ともいう。等級は数値が1減るごとに約2.5倍明るくなる。図4、5においては、数値が大きいほど暗い星まで見えることになる。

規模の大きな都市ほど明るい星しか見えず、星が見えにくいという結果となっている。

どの都市規模であっても長期的な傾向は、星が見えにくくなっているというものであるが、観測場所が毎年少しずつ異なることなどもあり、詳しい分析が必要である。

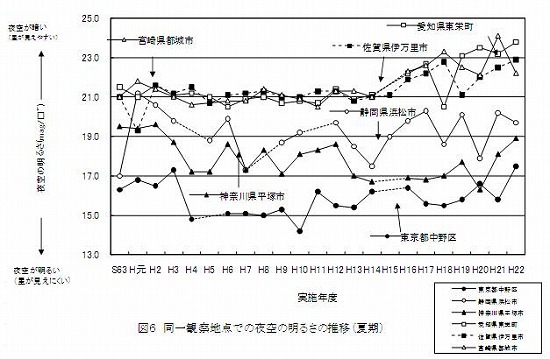

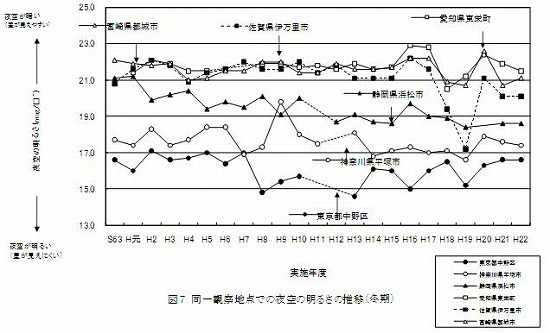

[3]カラースライド写真から求めた「夜空の明るさ」

一般参加団体及び定点観察地(全国23地点)による天頂付近の星空を撮影したカラースライド写真から、星の明るさを表す「等級」を単位とする「夜空の明るさ(mag/□")」を算出。

※mag/□"(マグニチュードパー平方秒角)

夜空の明るさを示す単位で値が大きいほど夜空が暗く、星が見えやすいことを示す。

天空の写真をスライドにしてスライド上で星が存在しない部分の明るさ(mag)を単位平方秒角あたり(□")で示したもの。

ア.一般参加団体による写真撮影結果(表1、2、[参考])

各参加団体が撮影したカラースライド写真の分析結果を都市規模別(表1)、周囲の土地利用状況別(表2)に整理し、それぞれ平均値を求めた。

| 都市規模 | 夏期 | |

|---|---|---|

| 観察数 | 平均値(mag/□") | |

| 巨大都市 | 5 | 18.0 |

| 大都市 | 7 | 18.1 |

| 中都市 | 27 | 20.1 |

| 小都市 | 44 | 21.6 |

| 全体 | 83 | 20.6 |

| 周囲の土地利用状況 | 夏期 | |

|---|---|---|

| 観察数 | 平均値(mag/□")※ | |

| 商業地域 | 9 | 18.6 |

| 工場地帯 | 0 | - |

| 住宅地 | 30 | 19.8 |

| 農業地域 | 15 | 20.8 |

| 森林・山間地 | 20 | 22.6 |

| その他 | 6 | 19.6 |

| 全体 | 83※1 | 20.6※1 |

カラースライド写真による客観的分析結果も、双眼鏡による観察結果と同様、都市規模が大きくなるほど星が見えにくくなる傾向を示している。また、土地利用状況からは、商業地域が最も星が見えにくく、住宅地・農業地域がこれにつづく。商業地域と農業地域の差と、農業地域と森林・山間地の差は同程度なので、農業地域であっても森林・山間地よりは星が見えにくくなっていることが読み取れる。

- ※1:

- 合計には、無記入であった3地点についても含む。

参考(一般参加団体による写真撮影結果において夜空が暗かった場所)[PDF 146KB]

イ.定点観察地における写真撮影結果

全国23地点の定点観察地で実施した結果をまとめ、うち継続してグラフを作成している6地点について経年変化をグラフで表した。(下図参照)

ア)夏期における経年結果

イ)冬期における経年結果

(定点観察地における写真撮影結果)[PDF 221KB]

- 連絡先

- 環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室

直通:03-5521-8298

代表:03-3581-3351

室長:大村 卓(内線6540)

室長補佐:横川 晶人(内線6541)

担当:江畑 裕行(内線6544)