ホーム > 環境研究総合推進費 > 評価結果について > 研究課題別評価詳細表

研究課題別評価詳細表

I. 中間評価

中間評価 2. 第2研究分科会<環境汚染>

研究課題名: 【B-1101】全国の環境研究機関の有機的連携によるPM2.5汚染の実態解明と発生源寄与評価(H23〜H25)

研究代表者氏名: 菅田 誠治(独立行政法人 国立環境研究所)

1.研究計画

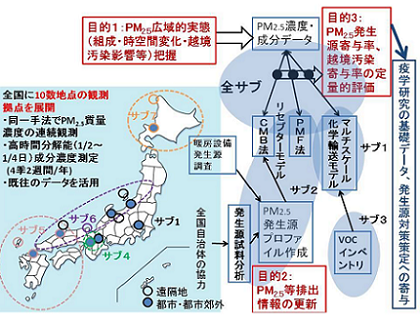

全国においてPM2.5の広域的な実態を把握し、その発生源寄与率を評価する。また、発生源種類別の排出粒子組成情報(「発生源プロファイル」)の更新を行う。

全国においてPM2.5の広域的な実態を把握し、その発生源寄与率を評価する。また、発生源種類別の排出粒子組成情報(「発生源プロファイル」)の更新を行う。

(1)観測と化学輸送モデルの結合によるマルチスケールPM2.5汚染の解析

観測計画を策定し、サブテーマ(4)〜(7)と一体となって、全国十数地点に観測サイトを展開し、全国的なPM2.5の実態把握を行う。PM2.5のマルチスケール化学輸送モデルを構築し、全国的な組成・時空間分布や越境汚染影響を把握する。各サブグループと連携して、各地域におけるPM2.5の動態を解析するとともに、発生源寄与率を推計する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

(2)発生源プロファイルの刷新および複数のリセプターモデルの連携によるPM2.5発生源寄与推計

各種発生源からのばいじん試料収集を行い、近年の変化を反映したPM2.5発生源プロファイルを作成する。この発生源プロファイルとPM2.5質量濃度・成分濃度データをもとに、CMB法とPMF法の二つのリセプターモデルを使用してPM2.5の発生源寄与率を評価する。また、発生源寄与率評価の不確実性の低減を図る。

(3)VOC汚染実態と排出インベントリの評価

PM2.5の生成に関与するVOCの連続測定を行いその汚染実態を明らかにするとともに、VOCの発生源調査を行い排出プロファイルを更新し、発生源およびその寄与率を解明する。

(4)東海・近畿地域におけるPM2.5の都市汚染の機構解明

都市汚染と越境汚染の双方の影響が大きい東海・近畿地域の都市域において、PM2.5成分を測定して、大都市圏におけるPM2.5の水平分布や時間変化を把握するとともに、都市汚染、都市・地域間輸送、越境汚染の各影響を分離し、また、都市域間での発生要因の違いを解明する。

(5)西日本におけるPM2.5の越境汚染と地域汚染の複合影響の解明

海外からの移流寄与と地域汚染の影響の両者が重要な西日本(九州・四国・中国)において、化学輸送モデル、PMF法、元素濃度比等の解析を併用することにより、越境汚染の寄与率を推計し比較評価する。また、中国の排出量変化の検出を試みる。

(6)日本海沿岸域におけるPM2.5越境汚染の実態解明

越境汚染の影響が大きくかつ地域汚染の影響が小さい京都府・丹後でのPM2.5成分濃度の連続・間欠観測を実施し、他のサブテーマで設置される日本海側観測地点観測データと化学輸送モデルを用いて大陸から日本へのPM2.5流入量を推定する研究を行う。

(7)北日本におけるPM2.5の都市・地域汚染及び越境汚染の実態解明

積雪寒冷地といった特有の気象条件を有する北日本地域のPM2.5濃度の動態把握を札幌、利尻で行い、効果的な低減対策に結びつけるための発生源寄与率の算出を行う。中でも、北日本特有の冬期発生源である暖房由来の影響について明確にする。また、遠隔地での測定を行うことにより、越境汚染による影響の大小を把握するとともに、人為汚染や森林火災、黄砂等発生形態の異なる越境汚染の影響の実態について評価する。

■ B-1101 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/B-1101.pdf![]() [PDF 259 KB]

[PDF 259 KB]

2.研究の進捗状況

(1)観測と化学輸送モデルの結合によるマルチスケールPM2.5汚染の解析

観測計画を策定し、2011年10月を目途にPM2.5の濃度および成分の観測を開始した。マルチスケール化学輸送モデルを構築した。

(2)発生源プロファイルの刷新および複数のリセプターモデルの連携によるPM2.5発生源寄与推計

PM2.5発生源においてばいじん試料を収集し、分析を開始した。また、予備的な因子抽出を行った。

(3)VOC汚染実態と排出インベントリの評価

VOCの主要発生源においてVOC組成調査を行った。

(4)東海・近畿地域におけるPM2.5の都市汚染の機構解明

サブテーマ(1)と連携し、PM2.5の観測を開始した。東海・近畿地域におけるPM2.5濃度等の解析を行った。

(5)西日本におけるPM2.5の越境汚染と地域汚染の複合影響の解明

サブテーマ(1)と連携し、PM2.5の観測を開始した。西日本域におけるPM2.5濃度等の解析を行った。

(6)日本海沿岸域におけるPM2.5越境汚染の実態解明

サブテーマ(1)と連携し、PM2.5の観測を開始した。京丹後において、高濃度時の成分濃度比の特徴を把握し、後方流跡線解析等を用いて汚染気塊の経由地域の推定を行った。

(7)北日本におけるPM2.5の都市・地域汚染及び越境汚染の実態解明

サブテーマ(1)と連携し、PM2.5の観測を開始した。また、暖房設備等からのPM2.5排出測定を行った。

3.環境政策への貢献

全国の地方自治体がPM2.5の観測・分析態勢を整えようとしている中で、先駆けてPM2.5を測定・分析し、国立環境研究所と地方環境研究所の共同研究を通じて、全国の地方自治体等に手法等の知見を提供する。また、離島部や寒冷地を含む観測拠点で、自動重量濃度測定や自動成分分析サンプリングを先駆けて行うことにより、それらの問題点やノウハウを集積し科学的検討を加えた上で情報を提供できる。

PM2.5の観測・分析手法に関する知見・経験を、本研究に参加・協働している地方環境研究所を通して全国の地方自治体に提供することにより、地方自治体が進めつつあるPM2.5の常時観測・成分分析の計画策定、体制整備、管理・分析手法の検討等に貢献する。また、本研究で今後蓄積されるPM2.5の実態と発生源寄与に関する科学的知見は、国や地方自治体がPM2.5の低減対策を検討する際の基礎資料となる。

4.委員の指摘及び提言概要

所定の計画に沿って、地方環境研究所との共同研究を通して順調に成果をあげていると認められる。研究期間内に基礎データの蓄積の加速、発生源を特定する手法の確立、成分分析、VOCとPM2.5との関連、輸送モデルの精密化の達成を期待する。また、成果発表会及び国民との対話シンポジウムの開催が望まれる。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): b

サブテーマ(1):a

サブテーマ(2):a

サブテーマ(3):B

サブテーマ(4):a

サブテーマ(5):a

サブテーマ(6):a

サブテーマ(7):a

研究課題名: 【B-1102】湖沼水質形成における沿岸帯の機能とその影響因子の評価に関する研究

(H23〜H25)

研究代表者氏名: 一瀬 諭(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)

1.研究計画

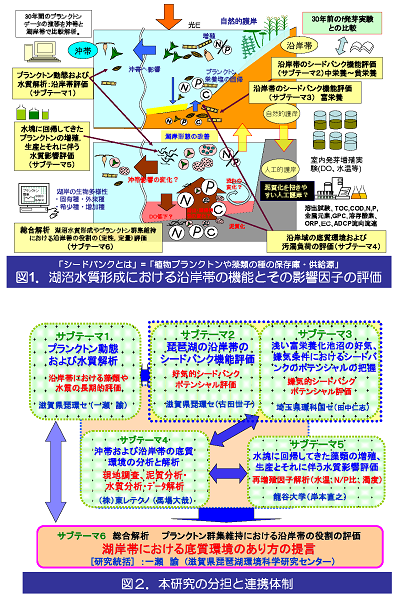

湖沼の沖帯水質は沖帯の生物生産の影響を受けていることは疑いのない事実である。しかし、水深の深い湖沼では、一旦底層に沈降した植物プランクトンが有光層に回帰し、再増殖することは考えにくいため、種の維持には水深の浅い沿岸帯が重要な役割を果たしている可能性が示唆される。さらに、沿岸帯は生物生産や底質における有機物分解も活発であることから、沖帯への有機物やN、P の供給源としても重要である。本研究では、沖帯への植物プランクトン種の供給源としての沿岸帯の評価を行うことを目的とし、底質環境が湖沼水質および藻類やプランクトン群集構造に与える影響について明らかにする。

湖沼の沖帯水質は沖帯の生物生産の影響を受けていることは疑いのない事実である。しかし、水深の深い湖沼では、一旦底層に沈降した植物プランクトンが有光層に回帰し、再増殖することは考えにくいため、種の維持には水深の浅い沿岸帯が重要な役割を果たしている可能性が示唆される。さらに、沿岸帯は生物生産や底質における有機物分解も活発であることから、沖帯への有機物やN、P の供給源としても重要である。本研究では、沖帯への植物プランクトン種の供給源としての沿岸帯の評価を行うことを目的とし、底質環境が湖沼水質および藻類やプランクトン群集構造に与える影響について明らかにする。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ B-1102 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/B-1102.pdf![]() [PDF 351 KB]

[PDF 351 KB]

2.研究の進捗状況

(1)プランクトン動態および水質解析

琵琶湖を沿岸帯と沖帯に分けて、植物プランクトン組成変化や水質について解析した結果、長期的な推移をみると沖帯も沿岸帯もCODは増加傾向を示したが、T-PやSS、Chl-a、植物プランクトンの総細胞容積量や種類数等では減少傾向を示した。また、沿岸帯における減少傾向がより顕著であることが明らかとなった。

プランクトン種組成の変化では、緑藻主体から藍藻や鞭毛藻の優占度が増し、平均細胞容積が小型化するという特徴も各地点で認められ、種組成変化に伴う生産構造の質的・量的変化の可能性が示唆された。さらに、植物プランクトンの細胞容積と炭素量の関係式を構築して、各地点の植物プランクトンバイオマスを炭素量として評価したところ、植物プランクトンバイオマスは、概ね各地点で徐々に減少傾向にあることが明確となった。次に、1979年〜2009年の30年間における植物プランクトン総炭素量とChl-a量との相関係数をみた結果、北湖中央部では1980年代が0.86と最も高かったが、藍藻が増加し始めた1990年代は0.56、2000年代には0.52と徐々に相関計数が低くなった。このことは、近年はChl-a量だけでは推測することができない湖内の植物プランクトン種の質的変化の可能性が示唆された。

(2)琵琶湖の沿岸帯のシードバンク機能評価

シードバンクとして底質が、湖内藻類の群集構造にどのような影響を与えるかについての評価方法を確立するため予備実験を実施した。この実験結果から、静置条件と撹拌条件では撹拌条件で回帰数が多く、好気条件と嫌気条件では、嫌気条件で藍藻の回帰数が多い結果となった。

さらに、振とう培養器を用いた振とう条件では、緑藻や珪藻では回帰数に変化がないものの、藍藻の回帰数が少ない結果となった。このように、藻類は溶存酸素濃度や物理的な攪乱条件等により回帰数が異なることが分かった。また、回帰実験と併せて底泥中の各藻類の現存量を推定するMPN法により底泥の培養を行うことで、藻類種毎に回帰推定量が求められ、優先する藻類種の同定が可能となった。今後はこの2つの方法を用いて、琵琶湖底泥のシードバンク機能評価を実施する。

(3)浅い富栄養化池沼の好気、嫌気条件におけるシードバンクのポテンシャルの把握

アオコが発生する富栄養池沼、山ノ神沼で採取した底泥を用いて、酸素量制御下での藻類回帰実験系での光条件の確立のために、半年間冷暗所で保存した底質を用いて、異なる明暗条件を設定して回帰実験を行った。連続暗条件では貧酸素状態で推移した。一方、12時間周期の明暗条件下では、pHおよび溶存酸素量が明期に上昇し、経時的に増加傾向を示した。水中に回帰した藻類の細胞数は暗条件よりも明暗条件で多かったが、いずれも藍藻が優占し光の刺激が重要な因子となることが示唆された。

(4)沖帯および沿岸帯の底質環境の分析と解析

沿岸域の底質環境調査および汚濁負荷の評価については、琵琶湖を中心に底質・水質の理化学的測定を行った。その結果、長浜沖と長命寺沖では泥質化が進んでおり、愛知川沖では泥質化が進んでいない状況が確認され、過年度の調査結果とも整合していた。また、底質直上付近の詳細な溶存酸素量を知るために、現地測定の他、コアサンプル内での測定を実施した。

(5)水塊に回帰してきたプランクトンの増殖、生産とそれに伴う水質影響評価

水温、N/P比が植物プランクトン細胞サイズや粘質鞘サイズに及ぼす影響を把握するための培養実験を実施するとともに、植物プランクトンの増殖特性に基づいて、野外での挙動解析を行った。その結果、粘質鞘相対容積は、比増殖速度(細胞質合成速度)が増加すると減少する傾向が認められ、細胞質合成速度と光合成速度のバランスが影響していると考えられた。また、琵琶湖優占種であるS. dorsidentiferumについて検討した結果、夏季の窒素制限と成層期間の延長が野外挙動の変化をもたらしていると考えられた。

(6)総合解析(湖沼水質形成やプランクトン群集維持における沿岸帯の役割の評価)

湖沼における泥質化の現状や本研究に関する文献の収集を行い、総合解析のための長期的な気象、水象、水質、泥質、プランクトン、藻類等の膨大なデータセットを作成した。今後、内部負荷に影響を及ぼす人工的湖岸帯や自然的湖岸帯の機能評価を行い、沿岸帯の底質環境が湖沼水質および藻類やプランクトン群集構造に与える影響について明らかにし、湖岸環境整備による汚濁負荷削減施策に活用したい。

3.環境政策への貢献

本研究において、沿岸帯底質中での植物プランクトンの越冬能力や回帰条件を評価することにより、シードバンクとしての沿岸帯底質の役割を評価できる。

湖沼の沿岸帯の水深や断面形状による底質環境への影響を評価するとともに、湖内の生物群集への底泥シードバンク機能の違いによる影響を明らかにすることで、沿岸帯の水深や断面形状を変更することによる水質改善対策の提言にもつながるものと期待される。加えて、琵琶湖沿岸帯の底質状況を理化学的手法により測定し、測定データを蓄積することは、将来、他の水系で沿岸帯の機能評価が行われた際に、本研究結果との比較を可能とし、その効果を一般化する上で有用である。

このように本研究は、シードバンク機能や沿岸帯断面形状の効果を明確化することにより、内部有機物負荷源である植物プランクトン群集や溶出等によって沿岸域から供給される内部負荷に配慮した湖沼保全計画の立案に資するものである。

4.委員の指摘及び提言概要

予定した研究は着実に遂行され、当初の目標を上回る成果をあげていると評価できる。30年にわたる藻類の種類の変化研究を通しての経験豊富な代表者のリーダーシップが生かされており、CODの増加機構の解明が期待できる。影響因子の評価に温暖化に伴う湖環境の変動予測を組込むと、学術的、政策的意義が一層高まる。最終年度の総合解析に期待すると同時に、対策案も提出してほしい。

4.評点

総合評点: S ★★★★★

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

サブテーマ(1):a

サブテーマ(2):a

サブテーマ(3):a

サブテーマ(4):a

サブテーマ(5):a

サブテーマ(6):a

研究課題名: 【B-1103】養豚排水処理と多収(飼料)米生産の環境低負荷型コベネフィットシステムの構築(H23〜H25)

研究代表者氏名: 細見 正明(東京農工大学)

1.研究計画

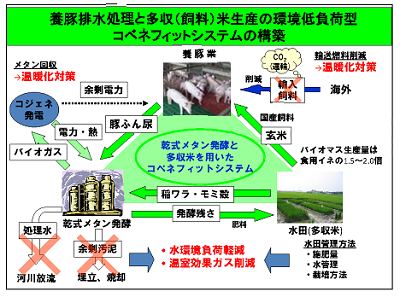

本研究は休耕田及び転作水田で、多収米を栽培し、収穫したモミを豚の配合飼料とし、未利用バイオマスである稲ワラ・モミ殻を炭素源と希釈材として、豚ふん尿と混合し、高温乾式メタン発酵特性を詳細に解析し、豚ふん尿の処理を図る。高温乾式メタン発酵プロセスからメタンガスを回収して、エネルギー利用を行う。さらに、発酵残さを肥料として多収米を栽培する際には、水田の水管理によりメタン及び亜酸化窒素の放出量を削減することによって、豚ふん尿と稲ワラ・モミ殻の乾式メタン発酵処理、飼料自給率の向上、エネルギー回収を同時に満たす環境低負荷型コベネフィットシステムを構築する。このための4つのサブテーマを実施している:(1)乾式メタン発酵プロセスの最適設計及び運転管理手法の確立;(2)温室効果ガス抑制型の発酵残さの施肥方法及び水田管理方法の確立;(3)発酵残さを用いた多収米の生産評価;(4)システムの物質・エネルギー収支の解析。

本研究は休耕田及び転作水田で、多収米を栽培し、収穫したモミを豚の配合飼料とし、未利用バイオマスである稲ワラ・モミ殻を炭素源と希釈材として、豚ふん尿と混合し、高温乾式メタン発酵特性を詳細に解析し、豚ふん尿の処理を図る。高温乾式メタン発酵プロセスからメタンガスを回収して、エネルギー利用を行う。さらに、発酵残さを肥料として多収米を栽培する際には、水田の水管理によりメタン及び亜酸化窒素の放出量を削減することによって、豚ふん尿と稲ワラ・モミ殻の乾式メタン発酵処理、飼料自給率の向上、エネルギー回収を同時に満たす環境低負荷型コベネフィットシステムを構築する。このための4つのサブテーマを実施している:(1)乾式メタン発酵プロセスの最適設計及び運転管理手法の確立;(2)温室効果ガス抑制型の発酵残さの施肥方法及び水田管理方法の確立;(3)発酵残さを用いた多収米の生産評価;(4)システムの物質・エネルギー収支の解析。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ B-1103 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/B-1103.pdf![]() [PDF 383 KB]

[PDF 383 KB]

2.研究の進捗状況

(1)豚ふん尿と稲ワラとの混合物の乾式メタン発酵特性に関する評価

多収米の稲ワラと豚ふん尿とを混合し、異なるC/N比(C/N=9(ふん尿のみ)、20、30、45(稲ワラのみ))の実験系を構築し、乾式メタン発酵の特性を評価した。その結果、稲ワラは豚ふん尿より遅延期が短く、最大メタン生成速度が大きいことがわかった。従って、C/N比が高いほど分解速度が速く、メタン生成ポテンシャルが大きくなる。また、C/N比=20、30および45の実験系において、可分解有機物の割合がそれぞれ38%、49%、58%であり、稲ワラの添加量が多いほど有機物の分解率が上昇することがわかった。さらに、15Nで標識した稲ワラを添加したC/N比=20、30および45の実験系では、発酵残さの15N含有量は発酵前より減少することが確認された。これより、稲ワラに含まれる窒素もメタン発酵プロセスにおいて気相中に排出される可能性が示唆された。一方、稲ワラの粉砕程度の検討実験では、稲ワラのサイズが小さいほどメタン生成速度は速いが、培養30日におけるメタン生成ポテンシャルに有意差はなかった。この原因として、イネの外壁はリグニンが占めており微生物分解が困難であるが、イネは中空構造をとっているため、内壁からも分解が起こるためであると考えられる。

(2)発酵残さを施用した多収米水田における環境負荷の評価と最小化方法の開発

室内ポット実験において、異なる発酵残さの施肥量(150 kg-N/ha, 300 kg-N/ha, 450 kg-N/ha)及び水管理(常時湛水と間断灌漑)により温室効果ガス排出に与える影響を評価した。すべての実験系においてCH4排出フラックスは中干し以前の栽培前期に高く、N2O排出フラックスは中干し期に高くなる傾向があった。同じ水管理の実験系において、発酵残さの施肥量が高ければ高いほど、CH4フラックスが高くなる。また、通常負荷量の150 kg-N/haの実験系においては、常時湛水と間断灌漑との間でCO2等排出量に大きな差が見られなかったが、300, 450 kg-N/haの実験系においては、間断灌漑を行うことによって常時湛水より59%と80%の温室効果ガス排出が削減できたことがわかった。一方、ライシメータ実験では浸透水中の硝酸態窒素濃度はイネの生育期間を通して、一貫して0.5 mg/L以下と低い値を示したことから、地下水汚染のリスクは極めて低いと考えられた。

(3)発酵残さを用いた多収米や野菜の生産評価

ポット実験において、乾式発酵残さは多収米に対する生育抑制効果を有することが確認されたが、移植後1ヶ月以降生育抑制はみられなくなり、むしろ残さ添加量が多いポットほど、イネの生育は良好になった。また、施肥と苗の移植のタイミングを考慮すれば、乾式残さの生育抑制効果は容易に回避できることがわかった。ライシメータ実験において、乾式30区(300㎏-N/ha)は基肥を1回しか施用していないにもかかわらず、化学肥料区と同程度の乾物生産量を示した。さらに、発酵残さはトマト青枯病・ホウレンソウ苗立枯病に対して抑制効果を有することがわかった。

(4)システムの物質・エネルギー収支の解析

乾式メタン発酵による豚ふん尿処理システムの持続可能性を物質収支から解析した。物質収支では、C/N比の増加に伴ってバイオガスの発生量は増加するが、多収米飼料イネ水田の作付面積が広大になってしまう。地域によって、養豚の飼養頭数と休耕田や水田面積に分布があることから、地域の土地利用を含めた提案の仕方を検討する必要性がある。これからモデル地域の土地利用や養豚規模など情報に基づいて物質・エネルギー収支の解析を行う。

3.環境政策への貢献

本研究では、乾式メタン発酵法及び多収米というKey技術に基づいて養豚業のふん尿排水処理問題と有効利用されていない休耕田や転作水田での農業生産をリンクさせることによって、家畜排水の暫定排水基準問題の解決に貢献すると同時に、温室効果ガスの放出を削減しながら稲ワラ・モミ殻などの未利用バイオマスからエネルギーを回収し、かつ飼料自給率の向上にも貢献できる複数の領域において相乗的な効果が期待される。

4.委員の指摘及び提言概要

所定の計画に沿って、多岐にわたる研究計画を順調に進めて成果を挙げていると認められる。研究の完成に向けて、研究の焦点を絞り、CとNの物質収支およびエネルギーフローを明確にすること、およびモデル農家またはモデル地域におけるコベネフィット型システムとしての評価を具体的に行うことが望ましい。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): b

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

サブテーマ(1):a

サブテーマ(2):a

サブテーマ(3):a

サブテーマ(4):a

研究課題名: 【B-1104】農薬取締法における水質汚濁に係る農薬の登録保留基準見直しのための根拠データの取得(H23〜H25)

研究代表者氏名: 高梨 啓和(鹿児島大学)

1.研究計画

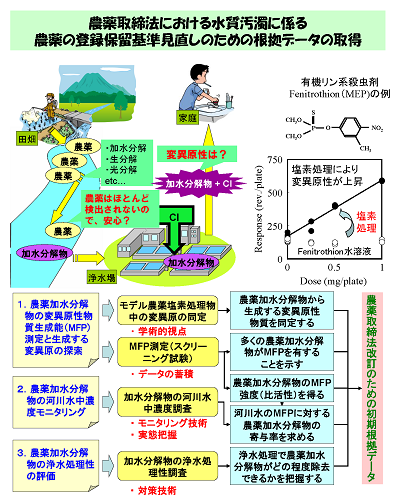

本研究では、農薬が水環境中で分解して生成する物質(加水分解物等)が前駆体となり、それが塩素処理されると変異原性物質(毒性物質の一種)が生成することを明らかにする。また、水環境中での加水分解物等の濃度レベルを検討する。これにより、農薬取締法における水質汚濁に係る農薬の登録保留基準を改訂して、浄水場で塩素処理されても変異原性物質を生成しない農薬に限定して、農薬の登録を行うための初期根拠データを提示する。さらに、浄水場で加水分解物等を除去する方法を検討する。

本研究では、農薬が水環境中で分解して生成する物質(加水分解物等)が前駆体となり、それが塩素処理されると変異原性物質(毒性物質の一種)が生成することを明らかにする。また、水環境中での加水分解物等の濃度レベルを検討する。これにより、農薬取締法における水質汚濁に係る農薬の登録保留基準を改訂して、浄水場で塩素処理されても変異原性物質を生成しない農薬に限定して、農薬の登録を行うための初期根拠データを提示する。さらに、浄水場で加水分解物等を除去する方法を検討する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ B-1104 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/B-1104.pdf![]() [PDF 300 KB]

[PDF 300 KB]

2.研究の進捗状況

(1)農薬加水分解物の変異原性物質生成能(MFP)測定と生成する変異原の探索

モデル農薬が水環境中で分解して生成する物質(加水分解物等)を塩素処理し、生成する毒性物質(変異原X)を探索した(論文投稿中)。また、加水分解物等について12,269報の論文を調査して加水分解物等のリストを作成し、これをもとに目標である10種類を超える11種類の加水分解物等を塩素処理し、毒性(変異原性)を発現するか調査(スクリーニング試験)した(論文投稿中)。

(2)農薬加水分解物の河川水中濃度モニタリング

代表的な殺虫剤であるフェニトロチオンの加水分解物3-メチル-4-ニトロフェノール(3M4NP)を例に、河川水モニタリングの先行調査を行った(論文投稿中)。また、農薬加水分解物等の一斉分析に必要な分析条件の検討とデータベースの整備を行った(論文投稿中)。

(3)農薬加水分解物の浄水処理性の評価

3M4NPを対象として浄水処理工程での処理性を調べるとともに、2年目以降に対象となる他の農薬加水分解物等にも適用できるような実験方法を確立し、以降の研究が円滑に進むようにした。

3.環境政策への貢献

○科学的意義

農薬をはじめとする化学物質の環境リスク評価を行う際に、その分解物までを含めたリスクを対象にすることは、環境リスク評価の研究分野において最もホットな話題のひとつであり、基本的な評価の考え方やツールの開発が検討課題に挙がっている。その中でも、人や環境生物への環境暴露量を評価する際に最も重要となるのが環境モニタリングデータであるが、分解物の生成(どのような物質をモニタリング対象とすべきか)・環境挙動・浄水処理性に関する学術的情報は極めて少ないのが現状である。また、そもそも膨大な数に及ぶ化学物質の暴露がないことの環境モニタリングデータを継続的に入手し監視していく必要があるため、効率的な同時一斉分析手法が不可欠な技術になる。

そのような科学的・社会的ニーズに基づき、サブテーマ(1)では、農薬からどのような分解物が生成し得るのかを検討した。また、農薬や農薬分解物が浄水処理場で塩素処理を受けた際に、毒性の一種である変異原性を発現し得ることを示し、そのような物質が水道水中に存在するか否かを調査すること、その物質の発がん性を評価することの必要性を示した。さらに、親農薬より分解物の方が毒性強度が高い物質が存在することを示した。

サブテーマ(2)では、最近に普及がかなり進み、近い将来には汎用性が増すGC/MSおよびLC/MS/MSを用いて環境化学物質の一斉分析手法を構築した。これは、親化合物のみならず子化合物も含めたリスク評価に必要な環境モニタリングデータを効率的に入手する技術を開発しようとするものであり、社会的ニーズも強く十分に高い学術的意義を有する。本年度は、フェニトロチオンと3M4NPを例として、農薬(親)と農薬分解物(子)の河川水モニタリングを同時に実施し、親化合物に比べて子化合物が高濃度で存在する実態を明らかにできた。また、50物質を超える農薬(親)および農薬分解物(子)の一斉分析データベースを開発することができた。

サブテーマ(3)では、広く用いられる凝集−沈澱−砂ろ過処理のみならず、活性炭吸着処理、オゾン処理、紫外線照射処理などの高度処理を含めて、農薬分解物の広範な処理性の評価を行うことを目的とした。とくに、本年度に対象とした3M4NPは塩素処理後に強い変異原性が発現すると報告されており、浄水処理工程での処理性について詳しく調べることが重要となる。また、一部の農薬分解物については、水道水質基準の中での監視が求められていることからも、農薬分解物の処理性の把握についての社会的ニーズは大きい。農薬原体の浄水処理性については国内外を問わず数多くの報告があるが、農薬分解物の処理性を調べた報告はこれまでにほとんど存在しない。したがって、本研究にて3M4NPの浄水処理性を広範に明らかとしたことには、高い学術的意義があると考えられる。

○環境政策への貢献

農薬取締法第3条第1項において、農薬の使用による水質汚濁が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれがあるときは、環境大臣は当該農薬の登録を保留することとなっている。同法では、環境経由の農薬の悪影響を律しているため、本研究の成果が検討されることが期待される。

また、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の優先評価化学物質や、特定化学物質の環境中への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律(化管法)の特定化学物質については、法の定めあるいは自主的取組による環境リスク評価の実施が求められている。この中で、環境中での分解を含めたリスク評価や多数の物質のモニタリング手法およびモニタリングデータの整備が不可欠となっており、分解物のスクリーニング調査や一斉分析に着目した本研究の成果が検討されることが期待される。サブテーマ(2)を担当する亀屋隆志が経済産業省の産業構造審議会および化学物質審議会の臨時委員、環境省の中央環境審議会の専門委員として、同法における環境リスク評価手法の検討に参画し、環境モニタリングやそれを用いたリスク評価手法の施策立案に貢献している。

さらに、今後の水道水質基準の改定に際し、農薬分解物の安全性評価が行われる可能性があり、その際には浄水処理性が重要な検討事項になる可能性がある。本研究により環境水中から検出された農薬変化体に変異原性物質生成能が認められ、さらに浄水場で除去困難な物質が存在した場合、その塩素処理副生物のADIを求める必要が示されることになる。

4.委員の指摘及び提言概要

所定の計画に従って、十分な成果をあげつつある。特に文献検索、変異原の探索については非常に精力的に行い、すばらしい成果を得ている。また、PTPWの研究を通して提案された、農薬の新しい規制に対する視点が注目される。環境中における農薬の変化物のリスクを評価し、農薬取締法の安全性評価体制の見通しに資する情報を産生しつつある。本研究は、科学的のみならず政策的にも意義深い。将来的に生体影響も見られると良いのではないか。

4.評点

総合評点: S ★★★★★

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

サブテーマ(1):a

サブテーマ(2):a

サブテーマ(3):a

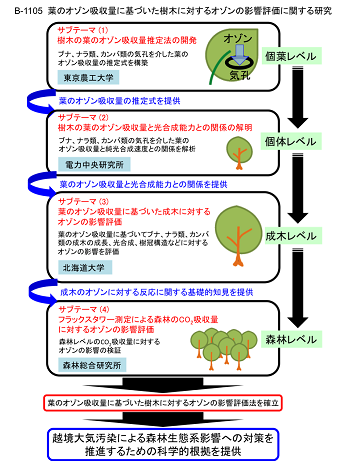

研究課題名: 【B-1105】葉のオゾン吸収量に基づいた樹木に対するオゾンの影響評価に関する研究(H23〜H25)

研究代表者氏名: 伊豆田 猛(東京農工大学)

1.研究計画

気孔を介した葉のオゾン吸収量に基づいて日本の森林を構成している樹木の二酸化炭素(CO2)吸収・固定能力や成長に及ぼすオゾン(O3)の影響を正確に評価する方法を確立し、日本の主要な樹種であるブナ、ナラ類、カンバ類に対するオゾンの影響に関する現状評価を行なう。

気孔を介した葉のオゾン吸収量に基づいて日本の森林を構成している樹木の二酸化炭素(CO2)吸収・固定能力や成長に及ぼすオゾン(O3)の影響を正確に評価する方法を確立し、日本の主要な樹種であるブナ、ナラ類、カンバ類に対するオゾンの影響に関する現状評価を行なう。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ B-1105 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/B-1105.pdf![]() [PDF 457 KB]

[PDF 457 KB]

2.研究の進捗状況

(1)樹木の葉のオゾン吸収量推定法の開発

平成23年度にブナの苗木を対象としたオゾン暴露実験を行い、葉のガス交換速度や生理生化学的活性などと環境要因やオゾン濃度・ドースとの関係を解析し、葉のオゾン吸収量の推定式を構築した。また、平成24年度においては、シラカンバ、ミズナラ、コナラおよびブナの苗木を対象としたオゾン暴露実験を開始し、葉のガス交換速度や生理生化学的活性などと環境要因やオゾン濃度・ドースとの関係を解析し、葉のオゾン吸収量の推定式を構築している。

(2)樹木の葉のオゾン吸収量と光合成能力との関係の解明

平成23年度にオープントップチャンバーを用いてシラカンバ、ミズナラ、コナラおよびブナの苗木にオゾンを暴露し、葉のガス交換速度を測定し、夏季から秋季の短期間における葉の オゾン吸収速度と純光合成速度との関係を解析した。平成24年度においては、オープン トップチャンバーを用いて、シラカンバ、ミズナラ、コナラおよびブナの苗木に対する 二成長期にわたる長期オゾン暴露実験を開始し、葉のガス交換速度を定期的に調査し、 一成長期目における葉のオゾン吸収量と光合成能力との関係を解析している。

(3)葉のオゾン吸収量に基づいた成木に対するオゾンの影響評価

平成23年度に開放型オゾン暴露システムを設計・作製し、ブナ、ナラ類、カンバ類の成木の光合成能力、成長および木部組織構造に対するオゾンの影響に関する実験的研究を開始した。平成24年度においては、ブナ、ナラ類、カンバ類の成木の光合成能力、成長および木部組織構造に対するオゾンの影響と光環境の違いが樹木のオゾン感受性に与える影響を解明している。

(4)フラックスタワー測定による森林のCO2吸収量に対するオゾンの影響評価

平成23年度に札幌(北海道)、安比(岩手)、山城(京都)の3地点のフラックスタワーにおいて森林上空のオゾン濃度の連続測定を開始した。平成24年度においては、オゾン濃度の季節変化とフラックス測定による森林のCO2吸収量との関係から、森林群落レベルのオゾン影響を評価している。

3.環境政策への貢献

環境省の越境大気汚染・酸性雨対策検討会の生態影響分科会の下にあるオゾン等の植物影響評価ワーキンググループ(座長: 伊豆田 猛)で本研究で得られた研究結果を提示し、越境大気 汚染・酸性雨長期モニタリング(平成20〜22年度)中間報告の作成に貢献した(日本におけるオゾンの樹木影響に関する要監視地点の抽出結果が採用された)。最終報告においては、本研究で得られた成果(葉のオゾン吸収量に基づいた日本の樹木のオゾン影響評価)を含めていくことが同ワーキンググループで検討されている。

研究終了時までに得られる成果として、越境大気汚染物質であるオゾンが日本の森林を構成している樹木(成木)のCO2吸収・固定能力や成長に与える影響を気孔を介した葉のオゾン吸収量に基づいて評価する方法を確立するため、IPCC報告書などの国際的な科学的知見の集積に貢献し、東アジア地域における越境大気汚染対策を推進するための科学的根拠を提供できる。また、越境大気汚染対策と地球温暖化対策を同時に進めるコベネフィット・アプローチを推進するための科学的根拠を提供し、東アジア酸性雨ネットワーク(EANET)におけるオゾン測定 地点の設定やオゾンの植物影響評価地点の選定などへの科学的根拠を提供できる。

4.委員の指摘及び提言概要

各サブテーマの研究は順調に行われており学術的には成果が得られているが、新たな視点のもとにブレークスルーを期待したい。成果を環境影響評価に実用的に適用するためにも、森林の光合成活性の低下とオゾン濃度の関係を現実のオゾン濃度の範囲で概算できる段階にまで進展させてほしい。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

サブテーマ(1):a

サブテーマ(2):a

サブテーマ(3):a

サブテーマ(4):a

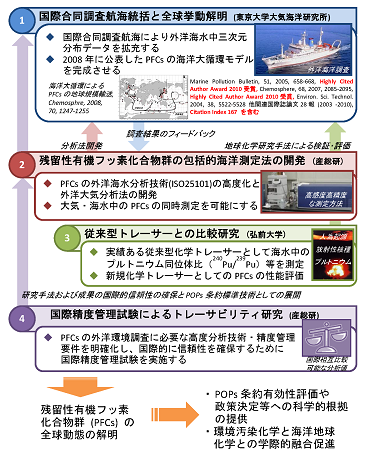

研究課題名: 【B-1106】残留性有機フッ素化合物群の全球動態解明のための海洋化学的研究

(H23〜H25)

研究代表者氏名: 蒲生 俊敬(東京大学)

1.研究計画

PFOS関連物質を含む「水溶性」・「揮発性」の有機フッ素化合物群の大気・海水間挙動・環境内構造変換を地球規模で明らかにすることで、これらの全球挙動解明を実現する。

PFOS関連物質を含む「水溶性」・「揮発性」の有機フッ素化合物群の大気・海水間挙動・環境内構造変換を地球規模で明らかにすることで、これらの全球挙動解明を実現する。

(1)国際合同調査航海統括と全球挙動解明

国際的共同研究航海のもと、海水中の人為的有機フッ素化合物群(PFCs)を中心とする地球化学的物質循環の実態を全球的視野で探究し、海洋の深層循環系(ベルトコンベアー)とPFCsの分布・動態との関わりを明らかにする研究を行う。

(2)残留性有機フッ素化合物群の包括的海洋測定法の開発

揮発性・半揮発性・難揮発性から強水溶性・難水溶性まで幅広い物理化学的性質を有する約50種類のPFCsについて、外洋深層海水から極域の大気試料にまで適用できる高感度分析技術を開発し、実際の国際合同調査航海で検証する。

(3)従来型化学トレーサーとの比較研究

従来型化学トレーサーとして実績のある海水中のプルトニウム同位体比(240Pu/239Pu)等を測定し、PFCsと相互比較することにより、PFCsの化学トレーサーとしての有用性を検証、利点・欠点を明らかにすることでより精緻な全球モデルの開発に貢献する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

(4)国際精度管理試験によるトレーサビリティ研究

(2)で開発するPFCs包括的分析技術について国際精度管理試験を行い、トレーサビリティを確立することで、POPs条約有効性評価のための標準技術として国際的にアピールし、本研究成果を国際的化学物質管理技術・政策に即効的に役立てるための研究活動を行う。

■ B-1106 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/B-1106.pdf![]() [PDF 458 KB]

[PDF 458 KB]

2.研究の進捗状況

(1)国際合同調査航海統括と全球挙動解明

JAMSTEC白鳳丸KH-11-5次航海(その後名称変更によりKH-11-7次航海となった)において北西太平洋、JAMSTEC「みらい」航海において南太平洋(大震災の影響で南極海から変更)から日本周辺海域までの調査を実施した。年度前半は水溶性PFCsの分析に専念し、後半より(2)で開発する新規分析技術(大気分析法等)を順次追加した。なお、当初の計画にはなかったが、淡青丸KT-11-6次航海によって大震災直後の東日本沿岸海域で、また白鳳丸KH-11-10次航海において西太平洋(日本近海)から南東太平洋(ペルー沖)に至る海域で調査と試料採取を実施した。

(2)残留性有機フッ素化合物群の包括的海洋測定法の開発

水溶性PFCs分析法の高精度化と揮発性PFCsの高感度分析法の開発を「大気試料低温捕集装置」試作品を用いて行った。開発した分析法を実際の調査航海で検証し、次年度の改良へつなげた。

(3)従来型化学トレーサーとの比較研究

アルファ線測定済みの保存電着試料からプルトニウムを溶解・精製し、240Pu/239Pu同位体比を測定した。これにより、同位体比鉛直分布の10年スケールでの中期的時系列変化を解明しPFCsの分析結果と比較した。

(4)国際精度管理試験によるトレーサビリティ研究

ドイツ研究者と共同で外洋海水試料中PFCsについて共同分析を行い、現状で最も分析が困難な超低濃度外洋環境試料についてブランク管理・回収率・再現性向上のために必要なQuality Assurance and Quality control要件を整理、標準操作手順書を作成した。これを用いてカナダのPFCs研究中心機関との共同分析を開始した。

3.環境政策への貢献

当初研究目的の達成に向けた研究に加え、予想外の研究成果として難分解性PFCsの自然環境中での光分解反応を世界で初めて発見したことは注目に値する。従来のPFCs環境動態モデルは,PFOSとPFOAは自然環境中で分解しないことを前提としてきた。しかし本研究により環境内構造変換によりPFCs分布状況が刻一刻と変化しているケースが見出されたため、底質や河川水・沿岸水等を用いる従来のスナップショット調査の信頼性や、前駆物質の大気輸送を作業仮説とした従来のPFCs環境動態モデルと環境影響評価について再考が必要となり、本研究課題の環境政策における重要性がより大きくなったと言える。

一方、本研究成果と東アジア地域U-POPs削減、環境省・経済産業省・厚生労働省の新規POPs検討委員会等への貢献等が評価され、平成24年2月15日に韓国で開催された“Korea POPs Forum:POPs & Human health 2012”においてサブテーマ(4)の分担研究者が招待講演を行った。その内容に基づいて、韓国環境省、韓国食品医薬品安全庁他と密接な討議を進め、本研究成果の一部を応用することで、韓国国内における環境及び食品安全性評価技術の向上に結びつける計画を立案した。

さらに本研究で実現した全地球規模のPFCs外洋調査法について、平成24年4月に韓国で開催された国際会議“International Workshop on "Ocean Observation Technology for Understanding the Environmental Change in the East/Japan Sea”においてサブテーマ(1)及び(2)の分担研究者が招待講演を行った。同じく平成24年2月21日につくばで開催された、日本・インド国交60周年式典においても分担研究者等の研究成果が注目され、“A survey of perfluorinated compounds in surface water in India”を含む2件の国際共同研究成果が紹介された。これに関係してPFCsに関する日本の環境研究・政策を紹介するために平成24年7月にインドで開催される国際シンポジウム“International Symposium on Environmental Impacts, Health Implications and Therapeutic approaches and a special symposium on water quality and aquatic biotechnology”に分担研究者が招待講演を依頼された。本研究で獲得される純粋科学的知見に加えて、これらの国際的連携の推進によって日本発環境研究成果がグローバルスタンダードとなり、様々な地球環境問題解決への先導的役割を果たすことが期待される。

4.委員の指摘及び提言概要

提案通りの進捗状況にあり、十分な成果があがりつつある。対外発表、国民対話をきちんと行っていることも評価できる。しかし、壮大な研究で、このプロジェクトの期間内では到底完結しないテーマと思われるので、期間内の目標をもう少し明確にしてほしい。また本研究がPOPs条約自体にどのような貢献を果たすのか、招待講演依頼国の環境政策へどのように還元されたのか、説明が望まれる。政策提言を明示する必要がある。

4.評点

総合評点: A ★★★★☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): a

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): a

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): a

サブテーマ(1):a

サブテーマ(2):a

サブテーマ(3):b

サブテーマ(4):b

研究課題名: 【B-1107】自然由来土壌汚染をもたらす重金属類の環境中での形態変化の解明(H23〜H25)

研究代表者氏名: 井上 千弘(東北大学)

1.研究計画

2003年の土壌汚染対策法施行に伴い、都市部での土壌・地下水対策は大幅に前進したが、その一方でいわゆる「自然由来の重金属による汚染」にどのように対処すべきかの問題が浮上してきた。例えば、ある大都市の地下鉄建設工事において発生する重金属含有残土は約60万m3であるが、この残土を全量産業廃棄物処分場に埋め立て処理すると、低めに見積もっても100億円以上の処理費用が発生する試算になる。同様の問題は全国各地で顕在化しており、膨大な社会的コストが要求される状況になってきている。しかしながら現在の土壌溶出量基準による評価方法では、環境条件により重金属類の存在形態が変化することが考慮されておらず、汚染のリスク評価や対策を考える上で問題が大きい。したがって「自然由来の重金属含有岩石・土壌」に対し、科学的根拠に立脚した評価手法を開発、確立することが求められている。この観点から、本研究では、(1)重金属含有岩石・土壌の収集と前処理、(2)重金属類の存在形態変化の評価・解析、(3)嫌気条件および好気条件での長期溶出試験、(4)重金属含有残土堆積場における重金属類存在形態の経時的変化、の4項目に沿って検討を進め、自然由来重金属含有岩石・土壌が持つ土壌・地下水汚染のポテンシャルを評価する方法論を確立し、もって「自然由来の重金属による汚染」の判定方法を提案することを目的とする。

2003年の土壌汚染対策法施行に伴い、都市部での土壌・地下水対策は大幅に前進したが、その一方でいわゆる「自然由来の重金属による汚染」にどのように対処すべきかの問題が浮上してきた。例えば、ある大都市の地下鉄建設工事において発生する重金属含有残土は約60万m3であるが、この残土を全量産業廃棄物処分場に埋め立て処理すると、低めに見積もっても100億円以上の処理費用が発生する試算になる。同様の問題は全国各地で顕在化しており、膨大な社会的コストが要求される状況になってきている。しかしながら現在の土壌溶出量基準による評価方法では、環境条件により重金属類の存在形態が変化することが考慮されておらず、汚染のリスク評価や対策を考える上で問題が大きい。したがって「自然由来の重金属含有岩石・土壌」に対し、科学的根拠に立脚した評価手法を開発、確立することが求められている。この観点から、本研究では、(1)重金属含有岩石・土壌の収集と前処理、(2)重金属類の存在形態変化の評価・解析、(3)嫌気条件および好気条件での長期溶出試験、(4)重金属含有残土堆積場における重金属類存在形態の経時的変化、の4項目に沿って検討を進め、自然由来重金属含有岩石・土壌が持つ土壌・地下水汚染のポテンシャルを評価する方法論を確立し、もって「自然由来の重金属による汚染」の判定方法を提案することを目的とする。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■ B-1107 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/B-1107.pdf![]() [PDF 409 KB]

[PDF 409 KB]

2.研究の進捗状況

(1)重金属含有岩石・土壌の収集と前処理

実験に使用した岩石・土壌試料は、北海道札幌市内、山形県西川町内、岩手県盛岡市内、宮城県仙台市内の4ヶ所からボーリングにより採取した。これらの試料を粉砕・整粒後、インキュベーター内に保持して風化を促進させた後、水溶出試験をおこなったところ、試料によっては溶出量基準値を大幅に超過するものが見られた。札幌市内より採取した試料SPB-1-3では、1ないし2週間の風化により、一度As溶出量が環境基準値の20倍程度まで増加した後は風化の進行と共にAs溶出量が減少した。山形県西川町内より採取した試料YMB-1-8では風化の進行とともにCdとPb水溶出量が増加し、2ヶ月間の風化後では環境基準の12倍のCdが溶出したなどの特徴が見られた。

(2)重金属類の存在形態変化の評価・解析

風化処理後の各試料について、抽出条件を変えた化学抽出を適用し、重金属類の化学形態の推測を行なった。この方法により得られた風化に伴うCdやPbの化学形態の変化と水溶出量の時間変化の傾向は概ね一致した。また、ヒ素を比較的多く含むSPB-1-3について、X線吸収微細構造法によるAsの化学形態の推定を行ない、化学抽出による結果と比較したところ、風化に伴う化学形態の変化を合理的に説明できる結果が得られた。

(3)嫌気条件および好気条件での長期溶出試験

前出のSPB-1-3に対し嫌気条件下で長期溶出試験を行なったところ、時間とともにAs溶出量が増加し、2ヶ月後には環境基準の90倍以上の値に到達した。今回試験を行なった8試料中7試料において、As溶出量が時間とともに増加し環境基準を超過した。As以外の重金属類では、嫌気条件下での長期溶出試験で溶出量が顕著に増加の傾向を示すものは見られなかった。一方、SPB-1-3に対し、好気条件下で長期溶出試験を行なった場合には、As溶出量は時間とともに減少していった。またYMB-1-8に対し、好気条件下で長期溶出試験を行なった際には、Cd、Pbとも時間とともに溶出量が徐々に増加し、土壌溶出量基準を大幅に超過するようになった。好気条件下での長期溶出試験でCdが基準を超過したのは、この試料だけだったが、Pbに関して基準を超過する溶出が生じたのは、3試料あった。

(4)重金属含有残土堆積場における重金属類存在形態の経時的変化

仙台市の地下鉄東西線建設工事残土堆積場から採取したボーリングコアを用いて、好気および嫌気条件下での長期溶出試験を行なった。使用したコアは堆積後2年程度経過したものである。As溶出量は環境基準を若干上回っていたが、時間とともに溶出量が急激に上昇する傾向は見られなかった。この試料の風化前後のAsの化学形態分析を行ったところ、風化によりリン酸交換態のAsが鉄酸化物態に変化したが、残渣の画分の比率に大きな変化は見られなかったことからこの試料の場合には風化を受けても化学的に安定な形態としてAsが存在するものと考えられた

3.環境政策への貢献

本研究により、自然由来の重金属含有岩石・土壌が持つ土壌・地下水汚染の潜在的なリスクをいくつか浮き彫りにすることができた。具体的には地下の嫌気的環境下で発生するAsの溶出リスクと、岩石、土壌が地表にさらされた場合の風化に伴うCd、Pbなどの溶出リスクである。これらのリスクは、本研究で実施している長期溶出試験や風化試験などの方法で評価することが可能であり、将来的に「自然由来の土壌汚染」に対する新たな評価方法の提案につながるものと考えられる。また、これらの試験と、逐次抽出法やXAFS分析などの方法論を組み合わせていくことにより、溶出メカニズムの理解も可能であることが示された。このことは適切な管理手法のもとで実施される原位置封じ込めの技術評価への応用につながると考えられる。

4.委員の指摘及び提言概要

特に風化試験の方法と条件が実際の重金属含有岩石・土壌の置かれている環境での風化を適切に再現しているとは認め難い。また、風化途中の追跡や重金属以外の成分の影響が検討されておらず、新たな知見が得られているとは言えない。長期溶出試験では、目的元素だけでなく硫化物等ほかの成分の分析も必要である。この研究方法が「自然由来の重金属による汚染」なのか「人工由来重金属による汚染」なのかの判定方法の開発につながるとは思えない。

4.評点

総合評点: C ★★☆☆☆

必要性の観点(科学的・技術的意義等): c

有効性の観点(環境政策への貢献の見込み): c

効率性の観点(マネジメント・研究体制の妥当性): b