平成29年度以降の主な成果

平成28年10月1日、「独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」(平成28年法律第26号)の施行に伴い、環境研究総合推進費に係る業務のうち、新規研究課題の公募及び審査、配分・契約業務等の業務については、独立行政法人環境再生保全機構に移管されました。

(注) 独立行政法人環境再生保全機構「環境研究総合推進費」 のサイトにリンクします。

主な成果

- ■報道発表

- ・2013.7.21 研究課題 S-10-2(5) メンバー 飯泉 仁之直((独)農業環境技術研究所)の研究成果が (独)農業環境技術研究所・(独)海洋研究開発機構 からプレスリリースされ、国際学術誌 Nature Climate Change に掲載されました。

- ・2013.7.3 研究課題 S-5-3(2) サブテーマリーダー 大楽 浩司((独)防災科学技術研究所)の研究成果が (独)防災科学技術研究所からプレスリリースされ、米国地球物理学連合(AGU)の科学誌 Journal of Geophysical Research に掲載されました。

- ・2013.6.6 研究課題 S-10-3(2) サブテーマリーダー 鼎 信次郎(東京工業大学)の研究成果 が 東京大学・東京工業大学 からプレスリリースされ、国際学術誌 Nature Climate Change に掲載されました。

- ・2013.5.23 研究課題 2A-1201(5) サブテーマリーダー 河谷 芳雄((独)海洋研究開発機構)の研究成果が (独)海洋研究開発機構 からプレスリリースされ、国際学術誌Nature に掲載されました。

- ・2013.1.9 研究課題 S-9-5(4) サブテーマリーダー 山野 博哉((独)国立環境研究所)の研究成果が (独)国立環境研究所 からプレスリリースされました。

- ・2012.12.5 研究課題 D-1002 研究代表者 占部城太郎(東北大学)の研究成果が 東北大学大学院生命科学研究科からプレスリリースされました。

- ・2011.12.19 研究課題 D-1001 研究代表者 平館 俊太郎((独)農業環境技術研究所)の研究成果が (独)農業環境技術研究所 からプレスリリースされました。

- ■掲載新聞・雑誌

- ・2013.8.20 研究課題 1ZE-1202 研究代表者 青柳 みどり((独)国立環境研究所)の研究成果 が、国際学術誌 Energy Policy に掲載されました。

- ・2012.7.20 研究課題 D-1102 サブテーマリーダー 近藤 倫生(龍谷大学)の研究成果が米国科学誌 Science に掲載されました。

- ・2012.5.20 研究課題 S-5-1(3) サブテーマリーダー 沖 大幹(東京大学)の研究成果が米国科学誌 Nature Geoscience に掲載されました。

- ■表彰・受賞

【報道発表】

環境研究総合推進費の研究成果について参画した研究機関が記者発表を行った記事をご紹介します。

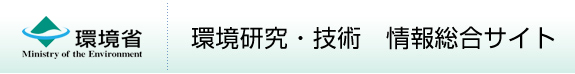

■ —地球温暖化による世界の洪水リスクの見通し—

平林由希子東京大学准教授とS-10-3(2)サブテーマリーダー 鼎信次郎東京工業大学教授らの研究グループは、世界の洪水リスクの将来見通しを計算するために、11の最新気候モデル出力(注1)と最先端の河川・氾濫モデルを用いることによって、2100年までの世界の洪水リスクの変化を推計しました。

地球温暖化の進展に伴う洪水リスクの増大は、アジア・アフリカの湿潤地域において顕著であった。一方、ヨーロッパの多くの地域では洪水リスクは減少すると予測されました。

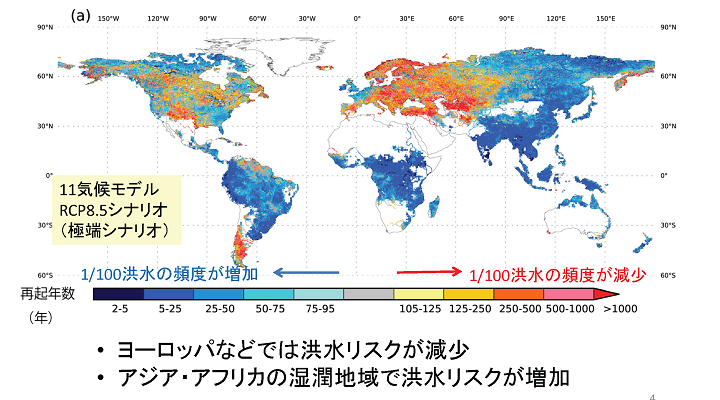

さらに、推進費S-5-4「統合システム解析による空間詳細な排出・土地利用変化シナリオの開発 」の成果でもあるRCP(注2)4シナリオを用いて洪水暴露人口を算出しました。

結果として、気温上昇に伴う洪水リスクの増加トレンドだけが問題ではなく、災害などの予測が確率的・平均値で示され、今後も年々変動が大きいことから、可能な限り早めで安全側の適切な適応策が、洪水リスクの分野でも重要があることを示しました。

図1:洪水頻度の変化−「現在気候の1/100洪水」の将来の再起年数−

ここで、洪水とは「現在気候の1/100洪水」と呼ぶ「現在において100年に1度の超過確率で起きる河川流量」であり、「将来の洪水頻度の変化」は、「現在気候の1/100洪水が将来気候では何年に1度生じるか」という超過確率の変化として計算される。

図2:洪水暴露人口の時系列変化

注1.11の最新気候モデル:図の右凡例に示される11モデル。

注2.RCP(Representative Concentration Pathway):将来の温暖化見通し計算などに用いられるシナリオで図中の左凡例の色分けされた4ケース。

本成果は、国際学術誌「Nature Climate Change」(2013年6月9日)オンライン版に掲載されました。

2013年6月6日 東京大学・東京工業大学;記者発表

研究課題 S-10「地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究」

プロジェクトリーダー 江守 正多((独)国立環境研究所)

S-10-3(2)「水・エネルギー・食料等の分野における気候変動リスク推計」

サブテーマリーダー 鼎 信次郎(東京工業大学)

平林由希子東京大学准教授は、かつてB-12「極端な気象現象を含む高解像度気候変化シナリオを用いた温暖化影響評価研究」の研究協力者として推進費に協力頂きました。

■

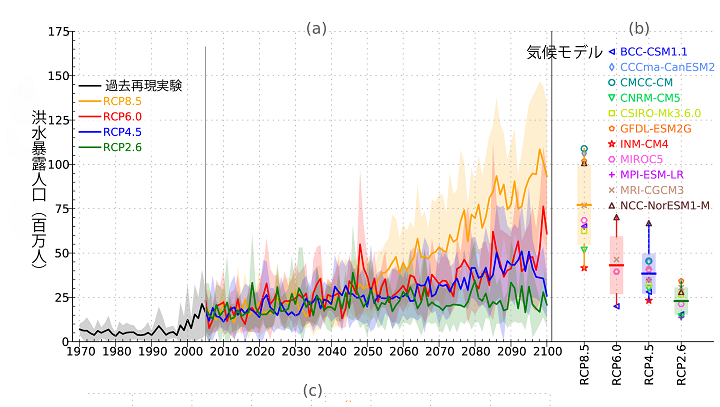

地球温暖化に伴う赤道準2年振動の弱化傾向を発見

—地球規模の流れの変化を立証する新たな観測的知見—

地球規模の大気の大局的な流れに、赤道域で暖められ成層圏上空で南北に分かれ南極・北極へ下降する「ブリューワー・ドブソン循環(BD循環)」があり、赤道域で生成されたオゾンは、このBD循環に運ばれ成層圏でオゾン層を形成します。

一方、赤道域成層圏では東西方向に、周期28ヶ月で東風と西風が入れ替わる「赤道準2年振動(QBD)」があります。

(独)海洋研究開発機構の河谷芳雄主任研究員とハワイ大学のKevin Hamilton教授は、60年分の観測データを解析し、赤道準2年振動(QBO)の強さが、過去数十年にわたって弱まっている事を発見しました。

更に最新の気候モデルデータを用いた考察から、QBOが弱まる原因は、地球温暖化によって高度19km付近の赤道上昇流が強まる為である事を示しました。

本研究は成層圏の地球規模の流れが地球温暖化によって強まる事を観測データから初めて立証し、最近のオゾンホールの回復傾向を示唆するものです。

図: (上)現在気候と温暖化気候におけるQBOの時間−高度断面図。赤が西風、青が東風。右へ行くほど時間が進む。西風・東風が時間とともに高い場所から低い場所へ下りる様子を示す。(下)QBOと赤道域上昇流の模式図。温暖化にともなって赤道域上昇流が強まると、QBOが低い場所まで十分に下りる事が出来なくなり、高度約19km付近でQBOが弱まる。

本成果は、国際学術誌「Nature」(2013年5月23日)に掲載されました。

2013年5月23日 (独)海洋研究開発機構;記者発表

研究課題 2A-1201「CMIP5マルチモデルデータを用いたアジア域気候の将来変化予測に関する研究」

プロジェクトリーダー 高藪 縁(東京大学)

2A-1201(5)「対流圏—成層圏循環場とアジア気候の将来変化に関する研究」

サブテーマリーダー 河谷 芳雄((独)海洋研究開発機構)

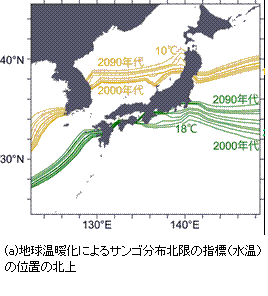

■ 地球温暖化と海洋酸性化が日本近海のサンゴ分布に及ぼす影響の予測に初めて成功

北海道大学,国立環境研究所,スイス連邦工科大学チューリッヒ校,ベルン大学の研究者は,炭素循環を含む気候モデルによって出力された海水温とアラゴナイト飽和度のデータを用いて,地球温暖化に伴う海水温上昇と海洋酸性化により,日本近海でサンゴが生息できる領域が将来大幅に縮小することを予測しました。

北海道大学,国立環境研究所,スイス連邦工科大学チューリッヒ校,ベルン大学の研究者は,炭素循環を含む気候モデルによって出力された海水温とアラゴナイト飽和度のデータを用いて,地球温暖化に伴う海水温上昇と海洋酸性化により,日本近海でサンゴが生息できる領域が将来大幅に縮小することを予測しました。

地球温暖化による海水温上昇によってサンゴ分布可能域が高緯度側へ拡大する速度(図 (a))より,海洋酸性化によって低緯度側へ縮小する速度(図 (b))の方がはるかに大きく,海水温上昇によるサンゴ分布可能域の北上は海洋酸性化に伴うアラゴナイト飽和度の低下によって抑制されると予測されました。

このように,多元化社会シナリオ(従来の延長線上での経済成長を想定したシナリオ)での下では将来の日本近海はサンゴにとって極めて厳しい生息環境になると予測されました。

本成果は、国際学術誌「Biogeosciences」(2012年12月号)に掲載されました。

2013年1月9日 (独)国立環境研究所 記者発表

研究課題 S-9「アジア規模での生物多様性観測・評価・予測に関する総合的研究」

プロジェクトリーダー 矢原 徹一(九州大学)

S-9-5(4)「サンゴ礁生態系生物多様性の時空間的変動の定量評価と将来予測」

サブテーマリーダー 山野 博哉((独)国立環境研究所)

■ 八幡平に中国大陸からレアメタルが飛来し蓄積、山岳湖沼では富栄養化も進行していることが判明

八幡平山岳湖沼の湖底堆積物分析し、最近注目されているアンチモンやインジウムなど、レアメタル(微量金属)が中国大陸から大気降下物として飛来し、ここ30年間で急激に増加し、蓄積されていることを明らかにしました。

八幡平山岳湖沼の湖底堆積物分析し、最近注目されているアンチモンやインジウムなど、レアメタル(微量金属)が中国大陸から大気降下物として飛来し、ここ30年間で急激に増加し、蓄積されていることを明らかにしました。

また、中国大陸由来の大気降下物にはリンや窒素などの栄養塩が含まれており、八幡平の山岳湖沼でも富栄養化が進行している実態も明らかになりました。

一方、アンチモンやインジウムは人に対する毒性も報告されており、この研究成果は我が国の生態系や人の健康に及ぼす中国大陸由来の大気降下物の影響解明が重要な課題であることを示しています。

本成果は、環境科学の国際誌「Science of the Total Environment」(2013年1月号)および生態学の国際誌「Ecological Research 」(2012年6号:12月発刊)に発表されます。

2012年12月5日 東北大学大学院生命科学研究科 記者発表

研究課題 D-1002「湖沼生態系のレトロスペクティブ型モニタリング技術の開発

」

研究代表者 占部 城太郎(東北大学)

■

外来植物のセイタカアワダチソウを衰退させ在来植物を中心とする

植生に誘導する

—土壌環境をコントロールしてセイタカアワダチソウの蔓延を防ぐ—

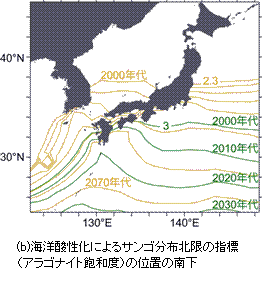

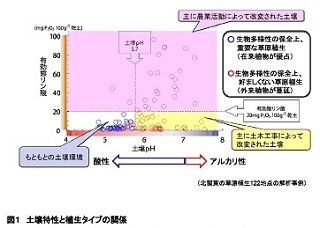

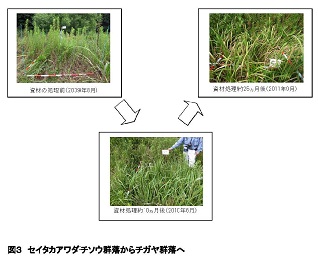

これまでの研究により、土壌酸性が強く貧栄養的な土壌環境ではセイタカアワダチソウなどの外来植物は蔓延しにくく、逆にチガヤやススキなど在来植物が生育しやすくなることを明らかにしてきました。すなわち、少なくともセイタカアワダチソウなどいくつかの外来植物は、農業活動などに伴ってアルカリ化・富栄養化した土壌環境を選んで蔓延していると考えられます。

これまでの研究により、土壌酸性が強く貧栄養的な土壌環境ではセイタカアワダチソウなどの外来植物は蔓延しにくく、逆にチガヤやススキなど在来植物が生育しやすくなることを明らかにしてきました。すなわち、少なくともセイタカアワダチソウなどいくつかの外来植物は、農業活動などに伴ってアルカリ化・富栄養化した土壌環境を選んで蔓延していると考えられます。

この技術は、粉状アルミニウム資材等を散布することにより土壌を酸性化させ、同時に貧栄養化させることで、セイタカアワダチソウが蔓延しやすい土壌状態から、多くの在来植物の生育にとって有利な状態に変えることができます。

除草剤や耕起などによる防除では、セイタカアワダチソウが一旦防除されても、その後再び侵入し蔓延する場合が多いことが問題となっています。本技術を用いることによって、このセイタカアワダチソウの蔓延を2年間以上抑え、代わりにチガヤやススキなど他の在来植物を中心とする植生に置き換えることに成功しました。

除草剤や耕起などによる防除では、セイタカアワダチソウが一旦防除されても、その後再び侵入し蔓延する場合が多いことが問題となっています。本技術を用いることによって、このセイタカアワダチソウの蔓延を2年間以上抑え、代わりにチガヤやススキなど他の在来植物を中心とする植生に置き換えることに成功しました。

本技術は、全国で急速に衰退している草原を保全するための事業だけでなく、生物多様性に配慮した道路の法面の緑化や、畦など農耕地周辺の緑化にも広く適用が可能です。

本成果は、「平舘俊太郎・楠本良延・藤間充・荒木陽子、植生の制御方法」 として平成23年3月2日に特許出願済みです。

2011年12月19日 (独)農業環境技術研究所 記者発表

研究課題 D-1001「野草類の土壌環境に対する生育適性の評価と再生技術の開発」

研究代表者 平館 俊太郎((独)農業環境技術研究所)

■

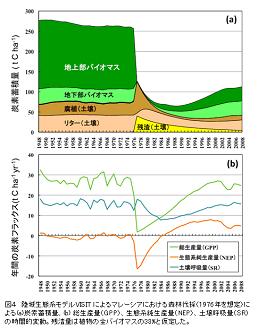

東南アジアの熱帯林の炭素収支と森林伐採の影響を評価

−植栽後30年のアブラヤシプランテーションの炭素貯留量は森林の約35%と予測−

陸域生態系の物質循環モデルVISITを用いて、東南アジアの熱帯林の炭素収支と森林伐採による炭素放出量、熱帯林をアブラヤシプランテーションに転換した際の炭素収支の予測を行いました。

陸域生態系の物質循環モデルVISITを用いて、東南アジアの熱帯林の炭素収支と森林伐採による炭素放出量、熱帯林をアブラヤシプランテーションに転換した際の炭素収支の予測を行いました。

その結果、森林伐採が起こった後の炭素放出量は、生態系に放置される樹木の残渣量によって大きく変化することを示しました。

さらに、このモデルによる植栽後30年のアブラヤシプランテーションの炭素貯留量は森林の約35%と予測され、森林に比べて炭素固定能力が明らかに低下することが分かりました。

本研究成果により、REDD(森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減)などの国際的な温暖化対策の評価に貢献することが期待されます。

本論文は、平成23年9月20日付ヨーロッパ地球科学連合(EGU)の学術雑誌Biogeosciencesに掲載されました。

2011年9月28日(独)国立環境研究所記者発表

研究課題A-0801「グローバルな森林炭素簡素監視システムの開発に関する研究」

研究代表者 山形 与志樹((独)国立環境研究所)

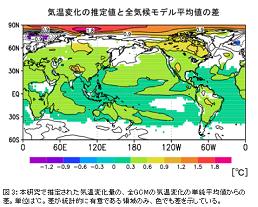

■複数の大気海洋結合モデルを利用し将来気温変化を推定

—北半球高緯度地域で、従来予測より大きな気温上昇の可能性を示唆—

大気海洋結合モデル(GCM)による将来気候変化予測における不確実性を低減するため、複数のGCMによる現在気候再現実験と将来予測実験の出力データを用いた多変量解析の結果と、20世紀後半の客観解析気象データとを利用し、将来気温変化を推定しました。

大気海洋結合モデル(GCM)による将来気候変化予測における不確実性を低減するため、複数のGCMによる現在気候再現実験と将来予測実験の出力データを用いた多変量解析の結果と、20世紀後半の客観解析気象データとを利用し、将来気温変化を推定しました。

この推定の結果、北極海の海氷の大きな減少により、特に北半球高緯度地域で、複数のモデル出力結果を単純平均した将来気温変化の予測よりも、大きな気温上昇が将来に起こる可能性があることを明らかにしました。

本論文は、9月17日に米国学術誌「Journal of Geophysical Research -Atmosphere-」に掲載されました。

2011年9月20日(独)国立環境研究所記者発表

研究課題S-5-1 「統合的気候変動シナリオの構築と伝達に関する研究」

テーマリーダー 江守 正多((独)国立環境研究所)

【掲載新聞・雑誌】

環境研究総合推進費の研究成果について掲載された新聞・雑誌を一覧表にしました。

| 月日 | 記事タイトル | 掲載紙等 | 研究課題 |

|---|---|---|---|

2013.8.20 |

Public perceptions of climate change and energy futures before and after the Fukushima accident : A comparison between Britain and Japan 【参考URL】 Science Direct http://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S0301421513008082 |

Energy Policy | 研究課題 1ZE-1202 「技術・社会に対する価値観の変化とリスク受容性に関する調査研究」 研究代表者 青柳みどり((独)国立環境研究所) |

2012.8.20 |

大槌中心部に降海型イトヨ 豊富な湧水で繁殖か |

岩手日報 | 研究課題 ZD-1203 「湧水がもたらす生態系の頑強性と脆弱性の解明:震災後の生態系復元に向けて」 研究代表者 森 誠一(岐阜経済大学) |

| 2012.7.20 |

Diversity of Interaction Types and Ecological Community Stability 【参考URL】 Science 20 July 2012: Vol. 337 no. 6092 pp. 349-351 http://www.sciencemag.org/content/ 337/6092/349.abstract |

Science 20 July 2012 | 研究課題 D-1102 「生物多様性の機能評価のための安定同位体指標に関する研究」 研究代表者 陀安 一郎(京都大学) サブテーマリーダー 近藤 倫生(龍谷大学) |

| 2012.8.17 | 琵琶湖に「清湖」の藻 絶滅危惧種ホシツリモ 絶滅危惧1類の水草「ホシツリモ」 西日本で初確認 |

中日新聞 読売新聞 朝日新聞 京都新聞 |

研究課題 RFd-1102 「絶滅危惧種の多様性情報学と域外保全技術開発:車軸藻類を例に」 研究代表者 坂山 英俊(神戸大学) |

| 2012.7.6 |

巨大台風来襲で テーブル状サンゴ破壊

−移植には種類や場所 重要− |

沖縄タイムス | 研究課題 S-9-5(4) 「サンゴ礁生態系生物多様性の時空間的変動の定量評価と将来予測」 テーマリーダー 山野 博哉((独)国立環境研究所) 本郷 宙軌(琉球大学) |

| 2012.5.26 |

2070年 懐に寒い夏 −冷房など暑さ対策費00年代の1.6倍− 【参考URL】S-8プロジェクトHP http://www.nies.go.jp/s8_project/research/ S-8-1_2.pdf |

毎日新聞6面 | 研究課題 S-8-1(2) 「温暖化ダウンスケーラの開発とその実用化」 テーマリーダー 日下 博幸(筑波大学) |

| 2012.5.20 |

Model estimates of sea-level change due to anthropogenic impacts on terrestrial water storage 【参考URL】Nature Geoscience http://www.nature.com/ngeo/journal/ v5/n6/full/ngeo1476.html |

Nature Geoscience Volume 5 389-392(2012) |

研究課題 S-5-1(3) 「気候変動シナリオに基づく水文・水資源の未来像の描出」 サブテーマリーダー 沖 大幹(東京大学) |

| 2011.12.5 | アマゾン流域干上がる? −温暖化 今世紀末にも− |

毎日新聞1面 | 研究課題 S-5-1 「統合的気候変動シナリオの構築と伝達に関する研究」 テーマリーダー 江守 正多((独)国立環境研究所) |

| 2011.9.26 | 群落保全遺伝子型カギ −多様性の維持 適応力強める− |

朝日新聞28面科学欄5段抜き | 研究課題 D-0903 「絶滅危惧植物の全個体ジェノタイピングに基づく生物多様性保全に関する研究」 井鷺 裕司(京都大学大学院農学研究科教授) |

【表彰・受賞】

浦野紘平(S2-07研究代表者)、甲斐沼美紀子(S-6プロジェクトリーダー)、肱岡靖明(S-8-1(1)テーマリーダー)が環境科学学会賞などを受賞

2011年9月8日〜9日に関西学院大学で開催された環境科学会2011年会において、浦野紘平(S2-07研究代表者)が学会賞を、甲斐沼美紀子(S-6プロジェクトリーダー)が学術賞を、肱岡靖明(S-8-1(1)テーマリーダー)が奨励賞を受賞しました。

●学会賞

浦野紘平(横浜国立大学大学院環境情報研究院・特任教授)

表彰課題:「エコケミストリー研究会を通じた化学物質の環境影響に関する先駆的かつ長年にわたる啓発活動」

推進費研究課題「S2-07 土壌無機汚染物質の迅速・低コスト分析システムの開発」

●学術賞

甲斐沼美紀子(独立行政法人国立環境研究所・フェロー)

表彰課題:「地球温暖化対策を定量的に評価するための統合評価モデルAIM の開発とその適用」

推進費研究課題「S-6 アジア低炭素社会に向けた中長期的政策オプションの立案・予測・評価手法の開発とその普及に関する総合的研究」

●奨励賞

肱岡靖明((独)国立環境研究所・持続可能社会システム研究室・主任研究員)

表彰課題:「地球温暖化影響評価・適応策検討に関する研究」

推進費研究課題「S-8-1(1) 統合評価モデルによる温暖化影響評価・適応政策に関する研究」

■環境科学会2011 年度表彰報告

http://ses.or.jp/docs/prize/2011prize_report.pdf

國部 克彦(E-1106研究代表者)が東北アジア経済経営学会Best Paper Awardを受賞

10月20-22日に開催された第10回東北アジア経済経営学会において、國部 克彦(E-1106研究代表者)がBest Paper Awardを受賞しました。

●國部 克彦(神戸大学経営学研究科教授)

表彰課題:「Introducing MFCA into the Supply Chain: A New Possibility」Katsuhiko Kokubu, Hirotsugu Kitada

推進費研究課題「E-1106 アジア地域を含む低炭素型サプライチェーンの構築と制度化に関する研究」