足摺宇和海国立公園の取組み

篠山アケボノツツジ保全事業

根返り防止ワイヤー設置

篠山は、主に九州に分布するツクシアケボノツツジが、四国で唯一生育している場所です。平成5年ごろから、シカの食害によるミヤコザサの衰退や、表土の流亡とアケボノツツジの根返りが目立ち始めたため、関係行政機関や地元と連携し、防鹿柵や土留柵を設置しました。

平成25~27年度に、有識者や関係行政機関、地元を交えて、今後の保全方針を策定しました。今後「貴重な自然資源であり、かつ歴史的資源、観光資源でもある篠山のアケボノツツジ群落を、周辺の自然林と合わせ、将来にわたって保全することで、利用者が花期にアケボノツツジの花を楽しむことができる状態を存続させること」を目標に、保全方針書に基づき、モニタリングや対策を進めていきます。

なお、課題の1つとして、利用者の踏圧による後継樹の消失が挙げられたことから、試験的に一部のエリア(入らずの森)で、立ち入りを制限しています。

竜串自然再生事業

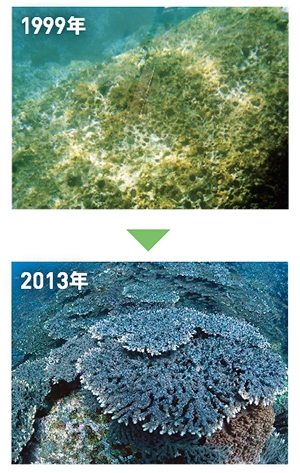

撮影:竹葉秀三氏

竜串では、かつて、様々な人間活動や環境変化に伴ってサンゴ群集の衰退が進みました。また、平成13年には、高知西南豪雨によって竜串湾内に大量に土砂が流れ込み、多くのサンゴが死滅しました。

このような危機的状況を脱しようと、地域住民や専門家、行政など、さまざまな人たちが協働し、山・川・海の各エリアにおいて、自然再生の取り組みが始まりました。その結果、順調にサンゴ群集は回復し、平成26年度末には当初の目標であった「竜串湾内に本来生息しているイシサンゴ類をはじめとする多くの生き物が健全な状態で生き続けていける環境を取り戻す」ことが、達成できたと評価されています。

今後は、地域の自然資源を守りながら生かすための「自然と共生した活力ある地域づくり」に向かって、竜串自然再生協議会の体制を改め、新たな取り組みが進められる予定です。

サンゴ群集の保全

オニヒトデ(酢酸による駆除)

本国立公園にとって、代表的な自然資源と言えるサンゴとそこに生息する生き物が織りなす海中景観ですが、近年、サンゴを食べるオニヒトデが大発生し、多くのエリアでサンゴがダメージを受けました。

現在、環境省、水産庁などの事業や、各地域の団体の活動によって、各地でオニヒトデなどのサンゴ食害生物の駆除が行われており、サンゴの保全対策が進められています。

平成26年度マリンワーカー事業(足摺宇和海国立公園海域保全検討調査)報告書(平成27年3月)

平成27年度マリンワーカー事業(足摺宇和海国立公園海域保全検討調査)報告書(平成28年3月)