戦略計画2011-2020と愛知目標

戦略計画2011-2020と愛知目標

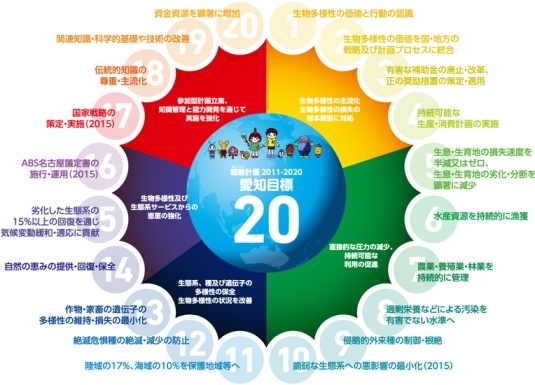

戦略計画2011-2020は、生物多様性条約の3つの目的、(1)生物多様性の保全、(2)生物多様性の構成要素の持続可能な利用、(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分、を達成するため、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)(日本・愛知県)で採択された2011~2020年の世界目標です。

2002年の生物多様性条約第6回締約国会議(COP6)(オランダ・ハーグ)で採択された「締約国は2010年までに、地球、地域、国レベルで、貧困緩和と地球上すべての生物の便益のために、生物多様性現在の損失速度を顕著に減少させる」という「戦略計画」(2010年目標)を達成することができなかったため、COP10では2010年以降の世界目標となる新戦略計画として、各国に積極的な行動を促す「明確」で「わかりやすい」世界目標の策定が目指されました。

「愛知目標」(ポスト2010年目標(2011-2020年))という名称はCOP10が愛知県名古屋市で開催されたことによるものです。

〇 戦略計画2011-2020のビジョンとミッション及び個別目標『愛知目標』

地球規模生物多様性概況(GBO)

地球規模生物多様性概況第4版、第5版(GBO4・GBO5)の詳細については下記のリンク先をご参照ください。

〇 地球規模生物多様性概況第5版(GBO5)(2021年)

〇 地球規模生物多様性概況第4版(GBO4)(2014年)

戦略計画2011-2020のビジョンとミッション

中長期目標については、「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」ことが合意されています。

〇 戦略計画2011-2020のビジョンとミッション及び個別目標『愛知目標』

愛知目標

この愛知目標は、数値目標を含むより具体的なものであり、そのうち、生物多様性保全のため地球上のどの程度の面積を保護地域とすべきかという目標11に関しては、最終的には「少なくとも陸域17%、海域10%」が保護地域などにより保全されるとの目標が決められ、その他にも「森林を含む自然生息地の損失速度が少なくとも半減、可能な場所ではゼロに近づける」といった目標(目標5)が採択されています。

〇 愛知目標(20の個別目標)

〇 平成22年度生物多様性条約第10回締約国会議における決定事項の整理・分析・普及事業報告書」

愛知目標の策定をうけた我が国の取り組み

愛知目標は、生物多様性条約全体の取組を進めるための枠組みとして位置づけられ、今後、各国が生物多様性の状況や取組の優先度に応じて国別目標を設定し、各国の生物多様性国家戦略の中に組み込んでいくことが求められ、COP11(インド・ハイデラバード)においても戦略目標に沿う形で国家戦略の改定を行うよう要請されました。

そのような状況の中、我が国は愛知目標の達成に向けて、2012年に生物多様性国家戦略の改定を行い第5次戦略「生物多様性国家戦略2012-2020」として目標の達成に向けたロードマップを示しました。

〇 第五次戦略「生物多様性国家戦略2012-2020」(平成24年9月28日閣議決定)

〇 生物多様性条約COP10以降の成果と愛知目標(追加資料:「COP13-生物多様性条約第13回締約国会議」)

国際生物多様性の10年

国際生物多様性の10年

2011年から2020年までの10年間は日本が提案し、国連が定めた「国連生物多様性の10年」です。

世界的に生物多様性の損失に歯止めがかからない状況を踏まえ、愛知目標の達成に向けて、国際社会のあらゆるセクターが連携して生物多様性の問題に重点的に取り組む期間です。

国連生物多様性の10年日本委員会

国連生物多様性の10年日本委員会

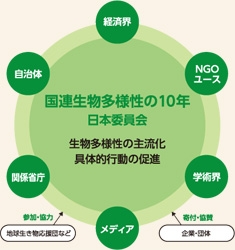

国連生物多様性の10年を受け、2011年9月に、経済界、市民団体、自治体、専門家などの多様なセクターが参画して、「国連生物多様性の10年日本委員会」が設立されました。生物多様性の主流化を目指し、様々な取組を進めていきます。

生物多様性日本基金(Japan Biodiversity Fund: JBF)

生物多様性日本基金の第一期(JBF-1)では、愛知目標を各国の施策に組み込むため、生物多様性国家戦略及び行動計画(NBSAP)の策定・改訂を支援することを目的として、世界各地でNBSAPワークショップを開催しました。また、条約の実施に必要な実践的なテーマ(外来生物、保護地域、海洋、植物保全、ユース支援、先住民及び地域社会の意思決定プロセスへの参加等)に関するプロジェクトを支援しました。

2021年10月に開催された、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第一部において、我が国は、生物多様性日本基金への追加拠出を表明しました。生物多様性日本基金第二期(JBF-2)は、JBF-1の残額と合わせ、総額18億円(当時の為替レートで約1,700万米ドル程度)規模となり、2022年12月に開催されたCOP15第二部において、事業が開始されました。

JBF-2の主な事業としては、COP15第二部で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」実施支援のためのNBSAP対話(ダイアローグ)開催の他、SATOYAMAイニシアティブ推進プログラム(COMDEKS)のフェーズ4(COMDEKS-4)を実施しています。COMDEKS-4は、経団連自然保護協議会(KNCC)、国連開発計画(UNDP)、CBD事務局、国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)により実施されており、JBF-2、経団連自然保護基金(KNCF)及び地球環境ファシリティ小規模無償資金プログラム(GEF-SGP)による協調出資により実施されています。なお、COMDEKSは、地域におけるSATOYAMAイニシアティブの実施推進を推進する、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)のフラグシッププログラムです。

〇 生物多様性日本基金のウェブサイト(生物多様性条約事務局、英語)

〇 COMDEKS-4のウェブサイト(国連開発計画(UNDP)、日本語)

クリティカル・エコシステム・パートナーシップ基金 (Critical Ecosystem Partnership Fund: CEPF)

■ CEPFの事業

〇 世界35ヵ所にある生物多様性ホットスポットのうち、開発途上国に存在するホットスポットでの保全活動を対象とした支援

〇 関係するステークホルダーとの協議により策定した「地域別投資戦略(エコシステム・プロファイル)」に基づく資金提供により、市民社会団体を直接支援

〇 環境保全のための基盤となる、公的機関と現地コミュニティや市民社会団体との間の協働体制やネットワーク構築を支援

〇 CEPFのウェブサイト(日本語)

〇 CEPFのウェブサイト(英語)

〇 生物多様性ホットスポットのウェブサイト(日本語)