付表1

総水銀の測定方法

1 試薬

- (1) 水

- 日本工業規格K0557に規定するA3のもの

- (2) 硝酸

- 水銀含有量0.0001mg/l以下のもの

- (3) 硫酸

- 水銀含有量0.001mg/l以下のもの

- (4) 過マンガン酸カリウム溶液(5w/v%)

- 過マンガン酸カリウム(原子吸光分析用試薬等水銀含有量の少ないもの)50gを水に溶かして1lとし、ろ過したもの

- (5) ペルオキソ二硫酸カリウム溶液(5w/v%)又はペルオキソ二硫酸アンモニウム溶液(5w/v%)

- ペルオキソ二硫酸カリウム又はペルオキソ二硫酸アンモニウム50gを水に溶かして1lとしたもの(ただし、その水銀含有量は0.001mg/l以下とする。なお、結晶が析出したときは、加温して結晶を溶解した後使用する。)

- (6) 塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(10w/v%)

- 塩化ヒドロキシルアンモニウム10gを水に溶かして100mlとしたもの(ただし、必要に応じ、ジチゾンクロロホルム溶液(0.02w/v%)を用いて精製し、その水銀含有量を0.001mg/l以下とする。)

- (7) 塩化すず(II)溶液

- 塩化すず(II)二水和物10gに硫酸(1+20)60mlを加え、かき混ぜながら加熱して溶かし、冷却後水を加えて100mlとしたもの(ただし、必要に応じ、窒素ガスを送入すること等によりその水銀含有量を0.001mg/l以下とする。保存期間は1週間を限度とする。)

- (8) BALクロロホルム溶液(0.1v/v%)

- 2,3―ジメルカプト―1―プロパノール1mlをクロロホルム100mlに加えて振り混ぜ、更にクロロホルムで10倍に薄めたもの(クロロホルムによる希釈は使用する直前に行う。)

- (9) 過塩素酸マグネシウム(粒状)

- (10) 水銀標準原液

- 塩化水銀(II)0.1354gを硝酸(10+75)85mlに溶かし、水を加えて100mlとしたもの(この溶液1mlは水銀1mgを含む。ガラス瓶に入れて保存し、保存期間は6月を限度とする。)

- (11) 水銀中間標準液

- 水銀標準原液5mlに硝酸1mlを加え、更に水を加えて500mlとしたもの(この溶液1mlは水銀0.01mgを含む。ガラス瓶に入れて保存し、保存期間は1月を限度とする。)

- (12) 水銀標準液

- 水銀中間標準液5mlに硝酸1mlを加え、更に水を加えて500mlとしたもの(この溶液1mlは水銀0.0001mgを含む。使用時に調製する。)

2 器具及び装置(注1)

(1) 原子吸光分析装置

- (a) 十分な分析感度を有し、かつ、定量範囲内で安定性の得られる原子吸光分析装置又は水銀用原子吸光分析装置

- (b) 水銀中空陰極ランプ又は水銀ランプ

- (c) 記録計

多レンジで速度切換えのできるもの - (d) 吸収セル

長さ100~300mmのガラス製又は水銀を吸着しないプラスチック製の円筒(両端に石英ガラス窓を接着又は装着したもの)で外径約6mmの水銀蒸気の出入管を両端からそれぞれ約12mmのところに取り付けたもの - (e) ダイヤフラムポンプ

速度可変ダイヤフラムポンプで毎分0.5~3lの送気ができるもの(水銀蒸気に接する部分が金属製の場合には、コロジオンを塗布しておく。なお、開放送気方式の場合には、これに代えて調圧した圧縮空気を使用してもよい。) - (f) 流量計

毎分0.5~3lの空気量が測定できるもの - (g) 乾燥管(注2)

内径約20mm、長さ約150mmで乾燥剤として過塩素酸マグネシウム(塩化カルシウム等を用いてもよい。)20gを入れ(使用直前に新しいものを入れる。)、両端にガラスウールを詰めたもの

(2) 還元フラスコ

通気用ガラス管(還元フラスコに送気する側のものには、均一な気泡を発生し、かつ、十分な量の送気ができる多孔質半溶融ガラス製の散気球又は散気板を取り付ける。)を取り付けた共栓又はシリコンゴム栓付きの容量350mlの三角フラスコ(洗気瓶、BOD測定瓶、分液漏斗(開放送気方式の場合)等を用いてもよい。)で容量250mlを示す位置に刻線を付したもの又はこれと同等の機能を有するもの

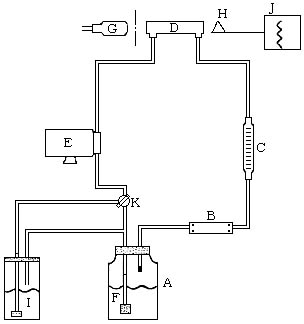

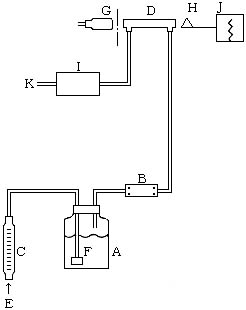

(3) 配置

器具及び装置の配置は、次の点に留意し、原則として図1(密閉循環方式)又は図2(開放送気方式)に示すところによる。

- (a) 吸収セルは、最大透過率の得られる位置に固定すること。

- (b) 各部の連結管は、水銀を吸着しない軟質塩化ビニル管又はポリエチレン管を用いること。

- (注1)

- 使用する器具は、あらかじめ硝酸に浸せきし、次いで水でよく洗浄しておく。

- (注2)

- 吸収セルの部分に小型電球を点灯するか、又はドライヤー等を取り付けることにより、吸収セル内の空気温度を送気系の周囲温度よりも約10℃高くし、吸収セル内に水分が凝縮しないようにすれば、乾燥管を用いなくてもよい。また、密閉循環方式の場合には、硫酸を用いて水分を除去してもよい。

3 試料の採取及び保存

試料の採取にはガラス瓶又は硬質ポリエチレン瓶を用いる(あらかじめ硝酸でよく洗浄した後、水洗しておく。)保存期間は、ガラス瓶に採取した試料にあつては1月、硬質ポリエチレン瓶に採取した試料にあつては2週間を限度とする。

4 試験操作

- (1) 試料200ml(試料に含まれる水銀量が0.002mg以上の場合には、適宜試料量を減らし、水を加えて200mlとしたもの)を還元フラスコに採る。

- (2) この還元フラスコに硫酸10mlと硝酸5mlを加えてよく振り混ぜる。次に過マンガン酸カリウム溶液(5w/v%)20mlを加えて振り混ぜ、約15分間放置する。このとき過マンガン酸イオンの紅色が消える場合には、紅色が15分間持続するようになるまで過マンガン酸カリウム溶液(5w/v%)を少量ずつ追加する。

- (3) この還元フラスコにペルオキソ二硫酸カリウム溶液(5w/v%)又はペルオキソ二硫酸アンモニウム溶液(5w/v%)10mlを加え、約95℃の水浴中に浸せきして2時間加熱する(ホットプレートを用いて加熱してもよい。)。

- (4) この溶液を室温に冷却し、塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(10w/v%)8mlを加えて振り混ぜ、過剰の過マンガン酸カリウムを還元する。

- (5) この還元フラスコの250mlの刻線まで水を加え、直ちに塩化すず(II)溶液10mlを加えて速やかにその還元フラスコを原子吸光分析装置に連結する(注3)。

- (6) あらかじめ求めておいた装置の最適流量に流量を調節したダイヤフラムポンプを作動させて水銀蒸気を吸収セルに送入し、波長253.7nmの光の吸光度のピーク高さを測定する(注4)(注5)。

- (7) (6)の操作により得られた測定値から、あらかじめ5により作成した検量線を用いて試料中の水銀量(注6)を求め、次式によつて試料の水銀濃度を算出する。

水銀濃度(mg/l)=a×(1,000/試料量(ml))

この式において、aは検量線を用いて求めた試料中の水銀量(mg)を表す。

- (注3)

- 開放送気方式の場合には、還元フラスコの通気管にそれぞれコックを付し、塩化すず(II)溶液を加えて密栓して約2分間激しく振り混ぜ、還元フラスコ内の空気中の水銀蒸気が平衡に達した後、原子吸光分析装置に連結する。

- (注4)

- 密閉循環方式の場合には、吸光度の測定は記録計の指示が一定値を示すようになつてから行う。開放送気方式の場合には、ピーク面積を求めてもよい。

- (注5)

- 測定終了後、密閉循環方式の場合には、バイパス弁を開いて吸光度が最小値に戻るまで通気し、更に還元フラスコと散気球又は散気板を取り外した後、通気を続けて測定系内の水銀を除去する。開放送気方式の場合には、還元フラスコと散気球又は散気板を取り外した後、別の還元フラスコを取り付け、送気して測定系内の水銀を除去する。

- (注6)

- (2)の操作において過マンガン酸カリウム溶液(5w/v%)を追加した場合には、追加分と同量の過マンガン酸カリウム溶液(5w/v%)中の水銀量を求め、検量線を用いて求めた水銀量を補正する。

5 検量線の作成

水銀標準液0~10mlを段階的に還元フラスコに採り、それぞれ水を加えて200mlとする。以下4の(2)から(6)までの操作を行い、得られた測定値をもとに水銀量と吸光度との関係線を求めることにより検量線を作成する。

備考

1 試料中に妨害物質が含まれる場合には、次の操作を行う。

- (1) 塩化物イオンを多量に含む試料については、塩化物イオンが過マンガン酸カリウムにより酸化されて遊離塩素となり、波長253.7nmの光を吸収するので、塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(10w/v%)をやや過剰に加え、遊離塩素が残留しないようにする。なお、還元フラスコの空間に存在する塩素は、塩化すず(II)による水銀(II)の還元を行う前に、窒素ガスの送入等により追い出しておく。

- (2) ベンゼン、アセトン等波長253.7nmの光を吸収する揮発性有機物を含む試料については、本文4の操作により水銀中空陰極ランプと重水素ランプを用いて吸光度の測定値の差を求めておき、次に塩化すず(II)溶液の添加を省略して同様に測定を行い、両測定値の差から水銀量を求める。ただし、ヘキサンで抽出できる揮発性有機物については、ヘキサンを用いて除去してもよい。

- (3) 泡立ちを生ずる物質を含む試料については、あらかじめ燐りん酸トリブチル等の消泡剤数滴を加える。

- (4) 複雑な組成の有機物等が含まれ、十分な定量精度が得にくい試料については、本文4の(5)及び(6)の操作に代えて次の操作を行つてもよい。

ジチゾンクロロホルム溶液(0.02w/v%)5mlを加えて抽出を行い、抽出操作を抽出液の緑色が完全に残るようになるまで繰り返し、全抽出液を合わせる。この抽出液を磁器ボートに移し入れ、BALクロロホルム溶液(0.1v/v%)を加えて有機溶媒を揮散させた後、規格66.1.2のc)の12)及び13)に定める操作を行つて吸光度を測定する。

2 この測定方法における用語の定義その他でこの測定方法に定めのない事項については、日本工業規格に定めるところによる。

図1 密閉循環方式 |

|

図2 開放送気方式 |

|