法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定に基づく生活排水処理基本計画の策定に当たっての指針について

衛環200号

(各都道府県一般廃棄物行政・浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画の策定に伴う留意事項については、平成二年二月一日付け衛環第二二号当職通知をもって示したところである。

今般、各市町村において、地域の実態に即した生活排水対策が行われるよう、生活排水処理基本計画の策定に当たって、勘案すべき諸要因等を示した生活排水処理基本計画策定指針を作成したので、貴管下市町村に対し周知願いたい。

生活排水処理基本計画策定指針

(平成二年一○月)

〔生活排水処理基本計画の位置づけについて〕

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第六条第一項の規定により、市町村は、その区域(市町村長が政令で定める基準に従い指定する区域を除く。)内における一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならないものとされている。

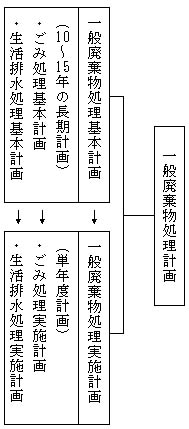

一般廃棄物の処理計画は、①)長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(一般廃棄物処理基本計画)と、②基本計画に基づき年度ごとに一般廃棄物の収集、運搬及び処分について定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成されるものであり、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画)及び生活排水(し尿及び生活雑排水をいう。以下、同じ。)に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)とから構成されている。

これらの関係を示すと次のとおりとなる。

生活排水処理基本計画は、市町村が長期的・総合的視点に立って、計画的に生活排水処理対策を行うため、計画目標年次における計画処理区域内の生活排水を、どのような方法で、どの程度処理していくかを定めるとともに、生活排水処理を行う過程で発生する汚泥の処理方法等の生活排水処理に係る基本方針を定めるものである。

〔生活排水処理基本計画策定指針について〕

生活排水処理基本計画に定めるべき事項については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画策定に伴う留意事項について(平成二年二月一日付け衛環第二二号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)(以下「課長通知」という。)」において示されている。

本指針は、各市町村が課長通知に基づき生活排水処理基本計画を策定するに当たっての参考となるものである。

- 〔注〕

本指針は、課長通知の別紙1「一般廃棄物処理基本計画に定めるべき事項について」に定められた事項に沿って記述しており、各事項の最初に、□枠で課長通知の内容を示し、次に当該事項を具体的に策定するに当たり必要な留意事項等を記述している。

〔生活排水処理基本計画の策定に当たって〕

生活排水処理基本計画の策定に当たっては、当該市町村の特性等について現状を把握し、「1 基本方針」の記述に先立って、「はじめに」として、記述するものとする。

別表

- (1) 地理的、地形的特性

- (2) 気候的特性

- (3) 人口

- (4) 産業

- (5) 土地利用状況

- (6) 将来計画(開発計画等)

- (7) 生活排水処理施設の整備概況

- (8) 水環境、水質保全に関する状況等

- 〔注〕 水質保全に関する状況としては、例えば、

- ① 水道水源の流域

- ② 自然公園の地域

- ③ 湖沼水質保全法の指定地域等

- 〔注〕 水質保全に関する状況としては、例えば、

1 基本方針 廃棄物処理をめぐる社会・経済情勢や地域の開発計画、住民の要望等を踏まえて、当該市町村における一般廃棄物処理の基本方針を明らかにすること。

|

生活排水処理に係る当該市町村の特性等を踏まえ、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」の観点から、生活排水処理に係る理念、達成目標、及び生活排水処理施設整備の基本方針を記述する。

(1) 生活排水処理に係る理念、目標

当該市町村の特性、特に前述の水質保全に関する状況を踏まえ、身近な生活環境や公共用水域の水質の保全の必要性等について記述するとともに、そのためには生活排水の適切な処理が必要であること等の記述を行う。

(2) 生活排水処理施設整備の基本方針

生活排水処理施設整備の基本方針の記述に当たっては、当該市町村の特性等と各種生活排水処理施設の特徴等を十分に勘案する必要がある。

- ① 人口の密集地域においては、集合型処理施設を整備する。

このため、コミニティ・プラント、大型合併処理浄化槽、公共下水道などの施設の特徴をよく分析し、適切な施設の配置により処理する。 - ② 集落の形態をなしていない分散して立地している家屋については、各戸又は共同で合併処理浄化槽により処理する。

- ③ 単独処理浄化槽を設置している家庭については、生活雑排水の処理を進めるため、個別の状況を勘案しつつ合併処理浄化槽への転換の指導等を検討する。

- ④ 今後行われる宅地開発については、開発の規模に応じて、合併処理浄化槽又はコミニティ・プラントの整備を行う。

- 〔注〕 小型合併処理浄化槽による面的整備(集落ぐるみ、市町村ぐるみといった形での小型合併処理浄化槽の整備)も有効な手法である。

2 目標年次 本計画の目標年次は原則として計画策定時より一〇~一五年後程度とし、必要に応じて中間目標年次を設けること。

|

計画目標年次は、原則として計画策定時より一○~一五年後程度とする。

必要に応じて中間目標年次を設けることとしたのは、将来予測の確度、施設の耐用年数、施設の整備状況等を勘案して、おおむね五年ごとに、又は諸条件に大きな変動のあった場合等においては、基本計画を見直す必要があることから、これに対応して定められているものである。

3 一般廃棄物の排出の状況 目標年次における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項に規定する区域(以下「計画処理区域」という。)での一般廃棄物の排出量及び質をその種類別に推計すること。特に生活排水については下水道の進捗状況、浄化槽等の普及状況等に十分留意し、推計すること。

|

(生活排水の排出の状況)

将来の生活排水の排出状況を推計するためには、現状を正しく把握することが必要である。

このため、当該市町村の処理形態別人口の推移(過去五年程度)を記述するものとする。(生活排水処理計画を立案する上で、当該市町村の状況に応じた区域単位を定めることが適切である場合は、各区域ごとに生活排水の排出の現況(直近の状況)を記述する。)

なお、目標年次における状況については、「5 生活排水処理基本計画」において記述するものとする。

表 処理形態別人口(市町村全体)の推移

(単位:人)

|

年度

|

年度

|

年度

|

年度

|

年度

| |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1 計画処理区域内人口

|

|||||||

|

2 水洗化・生活雑排水処理人口

|

|||||||

|

(1) コミニティ・プラント

|

|||||||

|

(2) 合併処理浄化槽

|

|||||||

|

(3) 下水道

|

|||||||

|

(4) 農業集落排水施設

|

|||||||

|

3 水洗化・生活雑排水未処理人口(単独処理浄化槽)

|

|||||||

|

4 非水洗化人口

|

|||||||

|

5 計画処理区域外人口

|

|||||||

- 〔注1〕 厚生省予算補助等による「生活排水処理施設(生活雑排水を対象とした処理施設をいう。)」人口がある場合は、表に追加すること。

- 〔注2〕 下水道については、下水道による水洗化人口を記入すること。

- 〔注3〕 農業集落排水施設は、浄化槽法にいう(合併処理)浄化槽であるが、本表の合併処理浄化槽の欄には含まないものとする(以下、同じ。)。

- 〔注4〕 漁業集落排水施設がある場合は、農業・漁業集落排水施設として表を作成すること(以下、同じ。)。

4 一般廃棄物の処理主体 目標年次における一般廃棄物の種類別、処理の区分別に基本方針に沿って処理主体を明らかにすること。

|

5 生活排水処理基本計画 生活排水処理基本計画においては、基本方針に沿って目標年次(中間目標年次を設けた場合はこれを含む。)における生活排水の種類別、処理主体別に生活排水処理全体の整合性を図り、内容を定めること。なお、計画を実現するために今後講ずべき施策についても生活排水の種類別に明らかにすること。

|

(生活排水処理基本計画策定に当たっての検討事項)

生活排水処理基本計画を策定するに当たっては、次に示す各種の要因等について検討を行う必要がある。

- 〔注〕 参考として、生活排水処理施設の特徴等を、次の二表に示す。

表 生活排水処理施設の特徴等

|

事業の進め方の特徴

|

普及している地域、または普及し易いと考えられる地域

| |

|---|---|---|

|

合併処理浄化槽

|

新規に開発される団地、新築建物等に設置する。また、既存の住宅、建物の汲取り便所、単独処理浄化槽を敷設替えする。各戸別の小規模なものから大規模なものまで設置者の事情に合わせて選択できる。

|

・新規に団地等が開発される地域

・増改築が行われる建物等

・地域あるいは集落毎にもしくは各戸別に生活排水を処理することが適当な地域

・住民参加による生活排水処理の推進が求められている地域

|

|

コミニティ・プラント

|

新規に開発される団地や住宅地、農山漁村の既存の小集落等の面整備を行う。

|

・新規に団地等が開発される地域

・地域あるいは集落毎に生活排水を処理することが適当な地域

|

|

農業集落排水施設

|

農業振興地域の集落の面整備を行う。

|

・農業振興地域に集落が発達している地域

|

|

流域下水道

|

河川の両岸、国道等に幹線を敷設し、幹線や終末処理場に近い都市から面整備を進める。

|

・規模の大きい河川や湖沼の流域に都市が発達している地域

・公共下水道を建設していない都市が近接している地域

|

|

公共下水道

|

都市の市街地、団地、住宅地等の人口密集地区において面整備を進める。

|

・既成都市の中心部

・都市の宅地等の開発が進められている地域

・流域下水道の幹線が敷設されている都市

|

|

特定環境保全公共下水道、簡易な下水道

|

自然公園、水源地等農山漁村の集落の面整備を行う。

|

・河川や山の斜面に沿って集落が発達している地域

|

表 主な生活排水関係施設の概要

|

処理施設の種類

|

対象となる排水の種類

|

設置主体

|

施設整備規模

(計画人口)

|

対象区域

| |

|---|---|---|---|---|---|

|

浄化槽

|

合併処理浄化槽

|

し尿

生活雑排水

|

個人等

|

―

|

―

|

|

農業集落排水施設

|

し尿

生活雑排水

|

市町村土地改良区等

|

一〇〇〇人程度以下

|

農業振興地域内の農業集落

|

|

|

単独処理浄化槽

|

し尿

|

個人等

|

―

|

―

|

|

|

下水道

|

公共下水道

|

し尿

生活雑排水

工場排水

雨水等

|

市町村

|

一万人以上

|

主として市街地

|

|

流域下水道

|

都道府県

|

(第一種)一五万人以上

当分の間は一〇万人以上

(第二種)三万人以上一五万人未満

|

二以上の市町村区

|

||

|

コミニティ・プラント(地域し尿処理施設)

|

し尿

生活雑排水

|

市町村

|

一〇一人~三万人未満

|

特に制限なし

|

|

|

生活排水処理施設

|

生活雑排水

|

市町村

|

一〇一人以上

|

特に制限なし

|

|

|

し尿処理施設

|

し尿

浄化槽汚泥

|

市町村

|

―

|

―

|

|

- 〔注〕 生活排水処理施設とは、厚生省予算補助等による生活雑排水を対象とした処理施設をいう。

(1) 既存施設及び既存計画との整合性の検討

既存施設の整備状況や既存計画を勘案し、処理の対象とすべき排水の種類及び施設整備を必要とする地域を定めなければならない。既存計画との整合については、生活排水処理の緊急性、処理技術の進歩、社会情勢の変化等をも検討し、必要に応じて既存計画の見直しを行うことも肝要である。

(2) 経済的要因の検討

施設整備の対象となる地域の地理的条件、人口密集度等を勘案し、集合処理とすべきか、個別処理とすべきかを検討しなければならない。個別処理とする場合は、合併処理浄化槽の整備を推進することとなるが、集合処理とする場合は、大規模な合併処理浄化槽の整備も含めて、各処理施設の利害得失を十分に比較して、どの施設を選択するか判断しなければならない。

すなわち、市町村の財政状況を考慮しつつ、各施設の建設や管理に要する費用、国庫補助率、国庫補助の対象範囲、起債充当率、起債償還のための財政負担、交付税措置の状況等を検討し、処理施設を選定しなければならない。

(3) 社会的要因の検討

実際に施設の選定を行うに当たっては、社会的要因への配慮が重要であり、特に住民の合意形成の問題が大きな比重を占めるものと思われる。

仮に、個別処理よりも集合処理の方が経済的である地域についても、地域のすべての合意が容易には得られない場合があり、このような地域において住民の水洗化の要望が強く、生活雑排水対策の緊急性が高い場合などは、順次個別に合併処理浄化槽の整備を推進することが効果的である。

住民の合意形成が比較的容易な場合には、コミニティ・プラントなどが有用であると考えられる。

- 〔注1〕

社会的要因については、具体的には、次のような側面について、区域ごとに検討する必要がある。

- ① 歴史的な背景からみた水との係わり

- ② 住民参加型地区か公共主導型地区か

- ③ 住民定着型か非定着型か

- ④ 自治会や衛生指導員等の住民参加活動と将来の動向

- ⑤ ごみ問題等他類似の住民参加活動を支える基盤の有無

- ⑥ 人口増加地区か人口減少地区か

- 〔注2〕

生活排水処理施設の整備に当たっては、住民の合意形成が不可欠である。このため、地域住民の意向を把握することが重要である。

- ① 水洗化に対する要望

- ② 水質改善(保全)についての要望・苦情等

- ③ 過去から現在までの水質汚濁の進行状況に対する意識

- ④ 水質改善を望む重点的な地区の有無

- ⑤ 生活排水の処理方式に対する意向

- ⑥ 住民負担についての意向

(4) 投資効果発現の迅速性の検討

建設に要する期間等を考慮し、水洗化の要望への対応や生活雑排水対策の効果がいつの時点で期待できるのかを検討しなければならない。前述のように、合併処理浄化槽は建築物の新築や改築と併せて、あるいは、これらの工事とは別に設置され、建築物の使用開始と同時にその機能が発揮されること、合併処理浄化槽の設置に要する期間は三~五日であることから、投資効果の発現が極めて速い施設である。コミニティ・プラントも通常一~三年で供用開始となるので、投資効果の発現が比較的速い施設と言える。

- 〔注〕

建設に要する期間等を考慮し、水洗化の要望への対応や生活雑排水対策の効果がいつの時点で期待できるのか、検討を行う。

(5) 地域環境保全効果の検討

処理施設における処理水質レベルのみならず、個別処理の場合は、処理施設から直接処理水が小水路や小河川に放流されるため、それらの小水域での自然浄化能力を十分に活用できる点にも配慮する必要がある。そのことは、地域の小河川や水路の水量確保にも役立ち、身近なうるおいのある生活環境を呼びもどす効果も期待できる。

(6) 将来見通しの検討

将来、施設の拡張等を必要とするか否かの見通しを立てることも重要である。公共下水道は将来の人口増加等を見込むことが一般的である。これに対し、コミニティ・プラントや農業集落排水施設は通常、現状に対応した施設整備を行うので、将来の人口増加が見込まれない場合に導入される場合が多い。この点が前述の投資効果発現の迅速性にも関連する原因となっている。

合併処理浄化槽は、個別処理も集合処理もいずれの方法も可能であることから、投資効果を早期に発現させることができる上、将来、仮に施設整備の拡大が必要な場合でも比較的容易に対応が可能である。

① 生活排水(水洗便所し尿又は生活雑排水を処理する場合に限る。)の処理計画

|

① 処理の目標

生活排水の適正処理のより一層の推進を図るためには、各種の生活排水の処理施設の各々の特徴を生かしつつ、適正に組み合わせて効率よく計画的に整備を行うことが必要である。

前述の各種要因等の検討を踏まえ、生活排水の処理の目標等について記述するとともに、必要となる施設整備計画についても記述するものとする。

表 生活排水の処理の目標

|

現在

|

目標年度

| |

|---|---|---|

|

生活排水処理率

|

%

|

%

|

表 人口の内訳

|

現在

|

目標年度

| |

|---|---|---|

|

1 行政区域内人口

|

人

|

人

|

|

2 計画処理区域内人口

|

人

|

人

|

|

3 水洗化・生活雑排水処理人口

|

人

|

人

|

- 〔注1〕 「水洗化・生活雑排水処理人口」とは、し尿及び生活雑排水を併せて適正に処理している人口をいい、具体的には、次ページ「表 生活排水の処理形態別内訳」の、2(1)から(4)までをいう。

- 〔注2〕 生活排水処理率は、「水洗化・生活雑排水処理人口/計画処理区域内人口」で表すものとする。

厚生省予算補助等による「生活排水処理施設」人口がある場合は、その人口を加えること。 - 〔注3〕 中間目標年次を設けている場合は、表に追加記入すること。

前期の生活排水の処理の目標に基づき、生活排水の処理形態別内訳について検討を行い、次のような形で処理形態別内訳を示すものとする。

表 生活排水の処理形態別内訳

(単位:人)

|

現在

|

目標年度

| |||

|---|---|---|---|---|

|

1 計画処理区域内人口

|

||||

|

2 水洗化・生活雑排水処理人口

|

||||

|

(1) コミニティ・プラント

|

||||

|

(2) 合併処理浄化槽

|

||||

|

(3) 下水道

|

||||

|

(4) 農業集落排水施設

|

||||

|

3 水洗化・生活雑排水未処理人口(単独処理浄化槽)

|

||||

|

4 非水洗化人口

|

||||

|

5 計画処理区域外人口

|

||||

- 〔注1〕 厚生省予算補助等による「生活排水処理施設」人口がある場合は、表に追加すること。

- 〔注2〕 「2 水洗化・生活雑排水処理人口」の内訳につき、各施設の整備に係る将来構想等があり、それらの構想に基づく地域に重複がみられる等の理由により、調整に時間を要する等やむを得ない事情がある場合は、当面、記述を省略することができる。

② 生活排水を処理する区域及び人口等

生活排水を処理する区域及び人口等について、現在の状況及び目標年度における状況を示すものとする。

この場合、区域等の表示方法としては、

- (ア) コミニティ・プラントで処理する区域、合併処理浄化槽の設置整備を図る区域等を、図面で表示する方法

- (イ) 区域別・処理形態別に、現在及び目標年度における人口を記述する方法 等があり、

当該市町村の実情に合った表示方法を採用するものとする。

③ 施設整備計画

|

施設名

|

計画処理区域

|

計画処理人口

|

整備予定年度

|

事業費見込み

|

|---|---|---|---|---|

|

コミニティ・プラント

|

〇〇~〇〇年度

|

|||

|

合併処理浄化槽

|

||||

|

下水道

|

||||

|

農業集落排水施設

|

||||

|

し尿処理施設

|

- 〔注〕 厚生省予算補助等による生活排水処理施設の計画がある場合は、表に追加すること。

② し尿・汚泥(汲み取るべきし尿、浄化槽から発生する汚泥及び生活雑排水のみを処理する施設から発生する汚泥等をいう。)の処理計画はごみ処理基本計画の①から④に準じること。 |

し尿・汚泥の処理計画は、ごみ処理基本計画に準じて定める。特に、し尿・汚泥の中間処理計画の策定に当たっては、水洗化の進展に伴い、汲み取りし尿が減少し、相対的に浄化槽汚泥が増加することを十分考慮する必要がある。

浄化槽汚泥は、市町村のし尿処理施設において処理することが基本であるので、し尿処理施設の整備計画にあっては、浄化槽汚泥専用処理方式を含めて浄化槽汚泥の増加に対応できる方式を採用する等の対応を検討する必要がある。

- ① 排出抑制・再資源化計画

- ② 収集・運搬計画

- ③ 中間処理計画

- ④ 最終処分計画

③ その他

|

① 住民に対する広報・啓発活動

生活雑排水対策の必要性、浄化槽の適正管理の重要性等について地域住民に周知を図る。

② 地域に関する諸計画との関係

地域開発計画、地域環境保全計画等の諸計画との関係について、整合が図られているかどうか等の確認を行う。