法令・告示・通達

事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドラインについて

衛環177号

(各都道府県知事あて生活衛生局水道環境部長通知)

適正な処理が困難な廃棄物対策に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第三条第二項において事業者の責務が定められており、昭和四六年一○月一六日付け厚生省事務次官通知及び同日付け環境衛生局長通知により、地方公共団体において必要な指導及び助言を行うようお願いしているところであるが、今般、生活環境審議会廃棄物処理部会廃棄物調査専門委員会報告(別添資料参照)にのつとり、別紙一に示す標記ガイドラインを定めるとともに、事業者による製品等の廃棄物処理困難性についての自己評価の円滑な実施を進め、その定着化を図るための総括的かつ標準的な技術マニュアルを別紙二のとおりとりまとめたところである。今後、別添専門委員会報告に示された諸課題について、更に検討を進めることとしているが、貴職におかれても左記事項を了知の上、貴管下市町村及び事業者に対する周知指導方よろしく取り計らわれたい。

記

一 情報の提供及び助言

都道府県及び市町村にあつては、事業者による自己評価が円滑にかつ効率的に進められるよう、事業者の求めに応じて、情報提供等を行うとともに、必要に応じて、助言、指導を行うこと。

二 廃棄物処理体制の強化

適正な処理が困難な廃棄物の問題を含め、一般廃棄物処理を取りまく環境は、社会経済状況の変化に応じて、一層、複雑化、多様化することが予想されるので、市町村にあつては廃棄物処理体制の強化に努めること。

三 関係者間の緊密な連携等

廃棄物の種類、地域の特殊事情によつては廃棄物の適正処理が困難な問題が生ずる場合もあると想定される。そうした事態に適切に対応できるよう、都道府県、市町村、事業者等関係者の緊密な連携に留意することとし、必要に応じ、関係者間の協議体制の場を整備すること。

別表

事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドライン

(昭和62年12月)

(厚生省)

目次

- 第1章 総則

- 1 本ガイドラインの目的

- 2 用語の意味

- 3 自己評価の実施者及び対象製品等

- 4 事業者の責務と関係者の協力

- 第2章 自己評価

- 1 基本的な考え方

- 2 実施手順等

- (1) 自己評価の実施時期及び実施の範囲

- (2) 自己評価の実施手順及び実施の程度

- (3) 関係者からの意見聴取等及び結果のまとめ

- (4) 評価結果の保管

- (5) アフターケア

- 第3章 自己評価に関する技術的事項

- 1 資料の収集・整理

- 2 製品特性の整理

- 3 評価項目の選定

- 4 評価手法の選定及び検討

- 5 処理困難性の評価

- 6 対応措置の検討と総合評価

- 7 評価書の取りまとめ

- 8 保管の方法

- 第4章 その他

- 1 生活環境審議会廃棄物処理部会廃棄物調査専門委員会における調査・審議

- 2 適用開始の時期

第1章 総則

1 本ガイドラインの目的

- 1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第3条第2項は、事業者が製品、容器等(以下「製品等」という。)を製造、加工、販売等するに際して、それらが、廃棄物となつた場合に、適正な処理が困難となることのないようにしなければならないとの責務を規定している。

廃棄物処理法(事業者の責務)第3条2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行なうことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 - 2) この責務を遂行するために、事業者は、その製品等が廃棄物となつた場合に適正な廃棄物処理が困難となることのないよう、当該製品等の処理困難性について、予め自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

- 3) 自己評価は、事業者が自らの責務として自主的に行うものであるとともに、評価されるべき処理困難性の内容は製品等によつて異なるものであるから、その評価方法は、製品等の特性に応じて当該事業者自身が選択すべきものである。

- 4) 本ガイドラインの目的は、自己評価の方法について、種々の製品等に共通する基本的な事項を示すことにより、事業者が実際に自らの製品等についての自己評価の際に用いる具体的な評価方法の策定の手引きとして機能するなど、自己評価の定着、推進を図るものである。

2 用語の意味

本ガイドラインで用いられる基本的な用語の意味は、以下の通りである。

- 1) 「廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第1項に定義する廃棄物(ごみ、粗大ごみ等の汚物又は不要物)すなわち、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいう。

- 2) 「一般廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第2項に定義する一般廃棄物をいい、その主たるものは、住民の日常生活によつて生じた、ごみ、粗大ごみ、し尿等であるが、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものもこれに含まれる。

- 3) 「事業者」とは、廃棄物処理法第3条第2項に規定する事業者であつて、一般廃棄物として排出される製品等の製造、加工、販売等に業として携わる者をいう。

- 4) 「廃棄物の適正な処理」とは、排出された廃棄物を生活環境の保全及び公衆衛生に支障なく、生活空間から迅速に排除し、自然の受容力に見合うように処理・処分することをいう。

- 5) 「適正な処理が困難な廃棄物」とは、市町村等において、処理が技術的、設備的又は経済的に不可能又は困難な廃棄物をいう。この場合、技術的に処理が困難という概念には、「施設を損傷する」、「労働安全衛生上問題がある」という概念も包含されている。

廃棄物処理法

|

3 自己評価の実施者及び対象製品等

- 1) 廃棄物処理法第3条第2項の規定は、すべての事業者及びすべての製品等に適用されるものであるから、本ガイドラインに沿つて自己評価を実施する事業者及び製品等の範囲についても、基本的には、一般廃棄物として排出される製品等の製造、加工、販売等を行う事業者のすべて及び製品等のすべてが対象となるものである。

- 2) しかしながら自己評価の重複実施を避け、責任の所在を明らかにする観点から、製品等の処理困難性に関する自己評価を行うべき事業者は、製品等の最終の製造(又は加工)を行う事業者とする。したがつて、それ単独としては使用されることのない部品のみの製造を行う事業者は、自己評価を要しない。

- 3) 輸入される製品等については、その輸入業者が自己評価を実施するものとする。なお、少量のいわゆるサンプル輸入の場合には自己評価を要しない。

- 4) 自己評価の対象となる製品等(対象製品等)は、一般の消費者が通常、自由にアクセスできる市場で扱われる製品等であつて、既存の製品等から原材料、部品、工程等において廃棄物処理の観点から物理的、化学的、生物学的あるいは安全面上、性状等が相当程度変更されて新たに製造される製品等とする。

4 事業者の責務と関係者の協力

- 1) 事業者は、製品等の製造、加工、販売等に際して、それらが廃棄物となつた場合に、適正な処理が困難となることのないようにする責務を有しており、このため、自己評価を実施しなければならない。

- 2) 自己評価結果において、当該製品等の廃棄物処理が困難となることが予想されるならば、事業者は、当該製品等の製造方法等の変更・改善、処理技術の開発・定着、適切な処理体制の整備等の対応措置を検討するものとする。また、この措置に伴う処理困難性の変化について評価を実施し、適正な廃棄物処理が困難となることのないようにしなければならない。

- 3) 市町村を始めとする関係者は、自己評価が円滑に行われ、効果的なものとなるよう、事業者の求めに応じて、情報提供等の所要の協力を行うとともに、必要に応じ、助言、指導を行うものとする。

第2章 自己評価

1 基本的な考え方

- 1) すべての製品等は、人間の日常生活又は事業活動を経て、廃棄物として排出されることが予定されるものである。したがつて、これを適正に処理することは、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る上での基本的要件であるとともに、社会・経済活動を維持し拡大するための必須要件の一つでもある。

- 2) 廃棄物の適正処理を確保するためには、排出後の廃棄物について市町村における処理システムの充実など処理技術の開発、処理体制の整備等により対応することが基本である。加えて、製品等自身に関する対策・廃棄指示書の添付等を行い、適正な処理が困難な廃棄物の発生を未然防止することにより廃棄物処理の効率的、安定的実施を図ることが肝要である。

- 3) 廃棄物処理法第3条第2項は、このような観点から、事業者が自己評価を実施することにより、適正な処理が困難な廃棄物の発生を未然に防止し、廃棄物の適正処理に寄与することを期待している。

2 実施手順等

(1) 自己評価の実施時期及び実施の範囲

- 1) 事業者は、自己評価を当該製品等の製造開始前のできるだけ早期に行わなければならない。

- 2) この場合、廃棄物の適正な処理上の問題を生じないことが過去の経験等に照らして明らかな製品等については、(2)の第2ステップ以降の手順を要しない。

(2) 自己評価の実施手順及び実施の程度

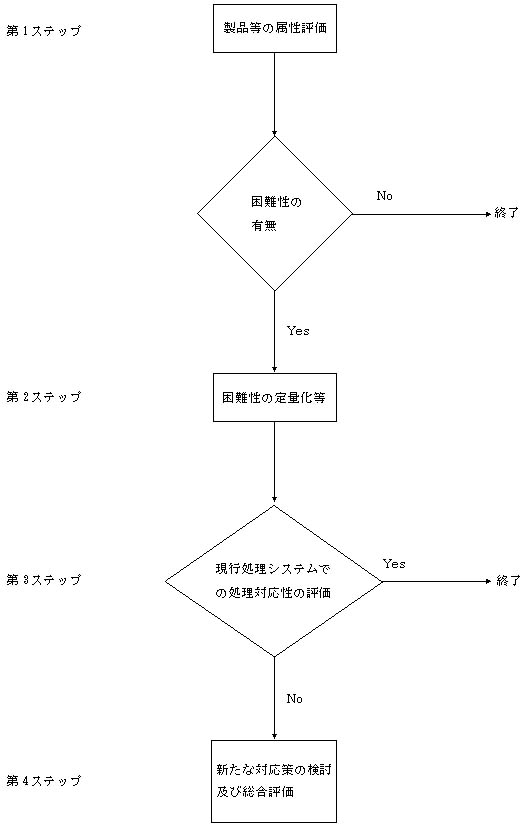

自己評価は、以下の手順(次図参照のこと。)で実施するものとし、その詳細及び具体的な方法については、第3章に示すところに沿つて事業者がその製品等の特性に応じて定めるものとする。

第1ステップ:製品等の属性評価

処理困難性を生ずる可能性のある製品属性(例えば、有害物質を含有する、極めて重い、爆発性を有する。)を把握する。

第2ステップ:処理困難性の定量化等

上記の属性に関し、定量化を行う。ただし、定量化が困難な場合にあつては、当該製品等の属性について詳細な実態把握を行う。

第3ステップ:既存処理システムでの処理困難性の評価

市町村等において通常採用されている処理システムの実態を把握し、その当該製品等についての処理対応性を評価する。

第4ステップ:新たな対応策の検討及び総合評価

第3ステップで処理困難性が予想された場合には、当該製品等の適正な処理が困難とならないように対応策を検討するとともに、当該製品等の処理困難性を総合評価するものとする。

図 製品等の処理困難性評価の考え方

(3) 関係者からの意見聴取等及び結果の取りまとめ

- 1) 事業者は、自己評価を実施する際には、市町村等における処理システムの実態把握のための情報収集を行わなければならない。

- 2) 事業者は、評価結果を取りまとめる際には、必要に応じ、関係者から助言、指導を受けるものとする。

- 3) 当該関係者は、これに応じるとともに、これに伴う秘密保持に十分配慮するものとする。

- 4) 事業者は、当該関係者からの助言、指導に十分配慮するとともに、自己評価結果について当該関係者に報告するものとする。

- 5) 関係者からの助言、指導及び事業者による報告の実施は、その後における製品等の処理困難性に関する自己評価の内容、結果等についての事業者の責任を減ずるものではない。

(4) 評価結果の保管

- 1) 事業者は、自己評価結果を保管しなければならない。

- 2) 保管期間は、当該製品等の製造終了後相当期間とする。

(5) アフターケア

- 1) 事業者は、自己評価結果を取りまとめた後、当該製品等が廃棄物として排出された場合において、その処理について問題が発生していないか、自己評価の際の当該製品等及び処理システムのそれぞれに関する前提条件等に、その後変化が生じていないか等の常時注視に努めなければならない。

- 2) その結果、必要があれば、自己評価結果を見直すとともに、再度、新たな現実を踏まえて、自己評価を行うものとする。

- 3) 事業者は、これらを円滑かつ効果的に実施するため、必要に応じ市町村を始めとする関係者に対する窓口を設けるとともに、廃棄物処理に関する専門知識を有する職員の養成に努めるものとする。

第3章 自己評価に関する技術的事項

事業者が自己評価を実施する際には、具体的な技術的事項が必要であるが、その詳細については、各事業者がそれぞれの製品等の特性に応じて具体的に別途定めるものとする。

その際には、以下に記す自己評価の各段階ごとの基本的事項について設定するものとする。

1 資料の収集・整理

資料を収集・整理されるべき市町村の処理体制、処理業の実態等に関する事項

2 製品特性の整理

製品等の属性を評価し、処理困難性の定量化を行うため整理されるべき製品等の特性に関する事項

3 評価項目の選定

製品特性及び市町村の処理体制等を検討した上で選定されるべき評価項目に関する事項

4 評価手法の選定及び検討

3の評価項目を評価するために選定されるべき評価手法に関する事項

5 処理困難性の評価

処理困難性の評価及び市町村の処理体制に与える影響の具体的な把握に関する事項

6 対応措置の検討及び総合評価

必要に応じ処理困難性を緩和するために検討されるべき対応措置及び総合評価に関する事項

7 評価書の取りまとめ

評価書の取りまとめかたに関する事項

8 保管の方法

保管の方法に関する事項

第4章 その他

1 本専門委員会における調査・審議

- 1) 事業者において自己評価が行われ、また、必要に応じ、当該製品等の適正な処理が困難とならないように対応策が講じられたとしても、当該製品等が廃棄物として排出された後において、当該廃棄物の処理困難性の問題が生じ、その解決が必要とされる場合も考えられる。

- 2) こうした場合には、廃棄物調査専門委員会は、事業者又は市町村からの要望等を踏まえ、当該廃棄物の適正処理に係る問題の実態を調査し、関係者間の意見交換を尊重しつつ、法令及びその時点における科学的知見に基づいて、当該廃棄物の処理困難性の評価について調査・審議を行うものとする。

2 適用開始の時期

事業者は、本ガイドラインの策定、公表後、適当な周知期間の後、本ガイドラインに沿つた自己評価を実施するものとする。

事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価に関する技術マニュアル

(昭和62年12月)

(厚生省水道環境部)

目次

- Ⅰ 一般的事項

- 1 目的

- 2 自己評価の対象

- 3 資料の収集・整理

- 4 実施手順

- Ⅱ 適正処理困難性を生ずる製品等の評価

- 1 製品等の属性評価

- 2 処理困難性の定量化等

- (1) 処理困難性の生ずるフェイズ

- (2) 評価項目の選定

- (3) 市町村等の処理体制への影響予測

- 3 処理困難性の評価

- 4 対応措置の検討と総合評価

- 5 評価書の作成と保管

本マニュアルは、「事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドライン」に基づく事業者による自己評価が円滑に実施されるよう、技術上の関係諸事項を総括的かつ標準的にとりまとめたものである。

さらに、調査研究結果及び既存資料をもとに詳細な技術情報・データ(市町村等における標準的な通常の処理システム等を含む。)を盛り込んだ本マニュアルの解説編を昭和63年春を目途に作成する予定である。

Ⅰ 一般的事項

1 目的

「事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)第3章において、自己評価実施の各段階ごとに検討すべき基本的事項として、以下のものがあげられている。

- ① 資料の収集・整理

- ② 製品特性の整理

- ③ 評価項目の選定

- ④ 評価手法の選定及び検討

- ⑤ 処理困難性の評価

- ⑥ 対応措置の検討と総合評価

- ⑦ 評価書の取りまとめ

- ⑧ 保管の方法

事業者が自己評価を実施するに当たつては、これら基本的事項に基づいて事業者がそれぞれの製品等の特性に応じて具体的に別途その詳細を定める必要がある。

そこで、本技術マニュアルにより、一般的な処理困難性評価の手法等を示し、事業者による自己評価の円滑な実施と自己評価制度の定着化を図ろうとするものである。

2 自己評価の対象

自己評価の対象となる製品等(対象製品等)は、一般の消費者が通常、自由にアクセスできる市場で扱われる製品等であつて、既存の製品等から原材料、部品、工程等において廃棄物処理の観点から物理的、化学的、生物学的あるいは安全面上、性状等が相当程度変更されて新たに製造される製品等とする。

3 資料の収集・整理

廃棄物処理困難性に関する評価の実施に当たつては、市町村等における廃棄物処理の現状及び将来の状況を予め把握する必要がある。そのため、以下の項目について資料の収集・整理を行うものとする。なお、資料の収集・整理は、原則として全国的レベルで行うものとするが、その際、廃棄物処理の現状が地域又は市町村の人口規模等によつて大きく異なること及び製品等の流通、販売に関する地域性に配慮するものとする。

- ア 廃棄物の処理状況

廃棄物の発生・排出、収集・運搬、処理・処分等 - イ 廃棄物の処理体制

人員、機材等 - ウ 廃棄物処理施設

清掃事務所、圧縮・破砕施設、焼却施設、埋立処分場等 - エ 事業経営に関する事項

廃棄物処理経費とその内訳等 - オ 廃棄物処理の抱える課題

- カ 廃棄物処理技術の動向

- キ 廃棄物処理に係る法令等の基準等

- ク その他必要事項

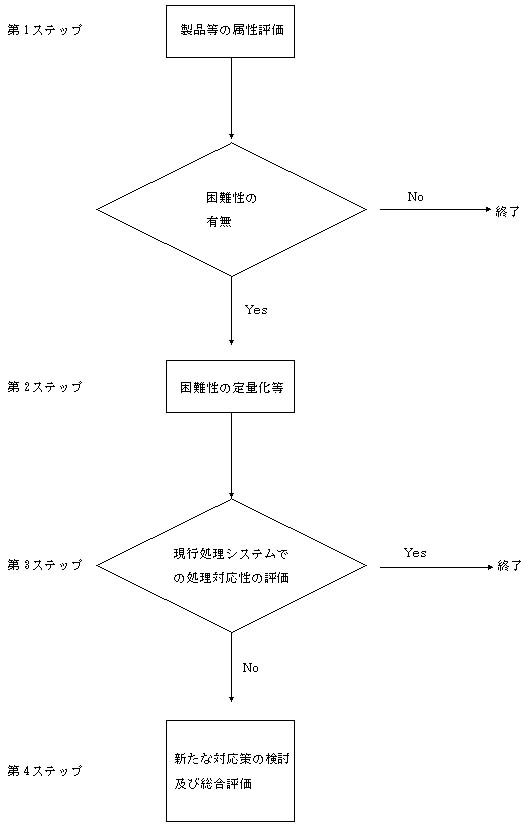

4 実施手順

自己評価は、ガイドライン第2章2(2)で示される図1の実施手順に従つて実施するものとする。

図1 製品等の処理困難性評価の考え方

第1ステップ:製品等の属性評価

処理困難性を生ずる可能性のある製品属性(例えば、有害物質を含有する、極めて重い、爆発性を有するなど)を把握する。

第2ステップ:処理困難性の定量化等

上記の属性に関し、定量化を行う。ただし、定量化が困難な場合にあつては、当該製品等の属性について詳細な実態把握を行う。

第3ステップ:既存処理システムでの処理困難性の評価

市町村等において通常採用されている処理システムの実態を把握し、その当該製品等についての処理対応性を評価する。

第4ステップ:新たな対応策の検討と総合評価

第3ステップで処理困難性が予想された場合には、当該製品等の適正な処理が困難とならないように対応策を検討するとともに、当該製品等の処理困難性を総合評価するものとする。

Ⅱ 適正処理困難性を生ずる製品等の評価

1 製品等の属性評価

製品等の特性について、物理的、化学的、生物学的性状等の観点から整理を行い、過去の経験等に照らしつつ、その属性が表1の製品属性に係る各項目に該当するかどうかについて評価する。

表1 処理困難性を有する可能性のある製品属性及びその主要な処理困難性の生ずるフェイズ

|

製品属性

|

主要な処理困難性の生ずるフェイズ(注)

|

|

|---|---|---|

|

a 除去・無害化の困難な有害物質、環境汚染物質又は、その原因物質を含有しているなどの主として化学的、生物学的な性状を有するもの

|

a―1 除去・無害化の困難な有害物質等を含有している

|

環境保全面

作業上の安全面

|

|

a―2 焼却等の熱処理により有害ガス等の生成の可能性が高い、又は埋立地の安定に悪影響がある

|

環境保全面

最終処分面

|

|

|

b 総重量が極めて重い、容積、体積が極めて大きい、圧縮、破砕が極めて困難であるなどの主として物理的な性状を有するもの

|

b―1 総重量が極めて重い

|

収集・運搬面

作業上の安全面

|

|

b―2 体積や寸法が極めて大きい

|

収集・運搬面

最終処分面

|

|

|

b―3 圧縮・破砕が極めて困難であるなどの物理的性状を有する

|

中間処理面

|

|

|

c 爆発性を有する等の処理施設を損傷する、又は作業従事者の安全衛生を損なうおそれを有するもの

|

c―1 施設の損傷を生じる物質(高発熱性、爆発性、腐食性、易溶融性を有するもの)を含む

|

中間処理面

|

|

c―2 作業上、危険を生じる物質(爆発性、引火性、腐食性、有毒性を有するもの)を含む

|

収集・運搬面

中間処理面

最終処分面

作業上の安全面

|

|

|

c―3 作業上、衛生面等で問題(腐敗性、病原性、悪臭)がある

|

環境保全面

作業上の安全面

|

|

(注) 各製品属性ごとに、その製品の処理困難性の生ずるフェイズのうち特に検討すべき主要なものを記した。したがつて例えば製品属性a―1についての処理困難性の生ずるフェイズには、「環境保全面」、「作業上の安全面」の他、「収集・運搬面」、「中間処理面」、「最終処分面」をあげることができる。

その結果、表1に掲げる製品属性が見出されなければ、評価書を作成・保管し、この時点で製品等の処理困難性の評価は終了する。表1に掲げる製品属性が見出された場合は、次の処理困難性の定量化等のステップに進む。

2 処理困難性の定量化等

(1) 処理困難性の生ずるフェイズ

処理困難性を有する可能性のある製品属性を有する製品等に関し、市町村等の一般的な処理体制に影響を及ぼすと想定される処理困難性の生ずるフェイズ(収集・運搬面、中間処理面、最終処分面、環境保全面、作業上の安全面)を抽出する。この場合、表1及び別紙「製品属性と処理困難性を検討するに当たつて特に留意すべき事項」を参考にして選定する。

(2) 評価項目の選定

抽出された処理困難性の生ずるフェイズに応じた評価項目を、表2及び別紙「製品属性と処理困難性を検討するに当たつて特に留意すべき事項」を参考にして選定する。

表2 処理困難性の生ずるフェイズと一般的な評価項目

|

処理困難性の生ずるフェイズ

|

一般的な評価項目(注)

|

|---|---|

|

1 収集・運搬面

|

重量、体積、寸法、形状、腐食性、爆発性、引火性、有毒性、病原性、腐敗性等

|

|

2 中間処理面

|

発熱量、易溶融性、燃焼性、爆発性、腐食性、硬さ、堅牢性、弾力性、寸法、形状、有害性、有毒性等

|

|

3 最終処分面

|

体積、寸法、密度、堅牢性、分解性、有害性、有毒性等

|

|

4 環境保全面

|

有害性、有毒性、悪臭等

|

|

5 作業上の安全面

|

爆発性、引火性、重量、有毒性、病原性、腐食性、悪臭、腐敗性等

|

(注) 「4 環境保全面」、「5 作業上の安全面」は、「1 収集・運搬面」、「2 中間処理面」、「3 最終処分面」とは別の観点からとらえたものであり、当然のこととして各フェイズに対応する評価項目には重複がある。

(3) 市町村等の処理体制への影響予測

- ア 前提条件の整理

生産量、流通量、需要予測に基づく廃棄物量予測、製品等の使用・廃棄及び廃棄物処理形態予測等の前提条件の整理を行う。 - イ 評価手法の検討及び影響予測

各評価項目について、製品属性に応じた各種試験、実験等を行い、関係法令等に基づく基準等、市町村等の処理体制等を踏まえ、市町村等の処理体制への影響を把握する。

3 処理困難性の評価

処理困難性の定量化等に関する検討を行つた後、当該処理困難性に関して市町村等による一般的な処理体制における対応可能性及び排出者としての消費者の協力の可能性を評価するものとする。さらに、市町村等及び消費者における対応が困難と判断される製品等については、流通・販売も含めた事業者、又は処理業者による対応可能性について評価を行うものとする。

4 対応措置の検討と総合評価

現行処理体制を基本とした市町村等における対応が困難と判断される製品等については、当該製品等の品質の改善、流通・販売方法の変更、回収等の事業者における独自の対応措置、また、事業者として整備する処理体制を提示しつつ、事業者自らによる当該製品等の処理困難性についての総合的な評価を行うものとする。

5 評価書の作成と保管

自己評価が終了したならば、その過程及び結果を示す評価書が作成されなければならないものとする。事業者は、この評価書を製品製造終了後相当の期間(その処理の困難性の有無が十分に判断できるまでの間を目安とする。)保管しなければならないものとする。

製品属性と処理困難性を検討するに当たつて特に留意すべき事項

各製品属性ごとの処理困難性の検討は、一般的には「収集・運搬面」、「中間処理面」、「最終処分面」又は「環境保全面」、「作業上の安全面」のすべての面から行うべきであるが、以下、検討に当たつて特に留意すべき事項について的をしぼり簡潔に記述することとする。

1 製品属性a―1「除去・無害化の困難な有害物質等を含有している」について

廃棄物となつた場合の製品等の「有害物質等を含有している」ことによる処理困難性の評価は、有害物質分析等の試験結果を踏まえて、主に、「環境保全面」及び「作業上の安全面」について行うものとする。

- ① 「環境保全面」については、中間処理及び最終処分の観点から評価を行う。

- ア 中間処理の観点

中間処理の観点からは、中間処理施設の有する公害防止装置等を考慮した中間処理実験等を必要に応じて行い、その処理による大気、水質への影響について関係法令等に照らして評価を行う。 - イ 最終処分の観点

最終処分の観点からは、中間処理された場合とされない場合それぞれについて、埋立実験等を必要に応じて行い、その埋立による大気、水質への影響について関係法令等に照らして評価を行う。

- ア 中間処理の観点

- ② 「作業上の安全面」については、収集運搬、中間処理及び最終処分の観点から、それぞれ作業員への影響等を考慮し、関係法令等に照らして評価を行う。

2 製品属性a―2「焼却等の熱処理により有害ガス等の生成の可能性が高い、又は埋立地の安定に悪影響がある」について

廃棄物となつた場合の製品等の「有害ガス等の生成の可能性、又は埋立地の安定への悪影響」による処理困難性の評価は、主に、「環境保全面」及び「最終処分面」について行うものとする。

- ① 「環境保全面」については、中間処理及び最終処分の観点から評価を行う。

- ア 中間処理の観点

中間処理の観点からは、中間処理施設の有する公害防止装置等を考慮した中間処理実験等を必要に応じて行い、有害ガス等の生成の確認を行うとともに、その処理による大気、水質への影響について関係法令等に照らして評価を行う。 - イ 最終処分の観点

最終処分の観点からは、中間処理された場合とされない場合それぞれについて、埋立実験等を必要に応じて行い、その埋立による大気、水質への影響について中間処理への対応性を考慮した上で、関係法令等に照らして評価を行う。

- ア 中間処理の観点

- ② 「最終処分面」については、最終処分場の安定性を評価する。

3 製品属性b―1「総重量が極めて重い」について

廃棄物となつた場合の製品等の「総重量」による処理困難性の評価は、主に、「収集・運搬面」及び「作業上の安全面」について行うものとする。

- ① 「収集・運搬面」については、作業員が廃棄物となつた場合の製品等の収集運搬車両への積み込み作業を行うこと等が可能かどうか、また、収集運搬車両により支障なく運搬できるかどうかにより、その「総重量」から評価を行う。

- ア 作業員の対応可能性

作業員の対応可能性については、作業員が廃棄物となつた場合の製品等を持ち上げ、移動し、収集運搬車両に積み込み、積み降ろすことができるかどうかにより、収集体制及び収集運搬車両の構造等を十分考慮した上で評価を行う。 - イ 車両の対応可能性

車両の対応可能性については、廃棄物となつた場合の製品等が収集運搬車両によつて容易に運搬できるかどうか、車両の付属装置(積み込み装置等)が支障なく対応しうるかどうかにより、収集運搬車両の構造・強度を十分考慮した上で評価を行う。

- ア 作業員の対応可能性

- ② 「作業上の安全面」については、廃棄物となつた場合の製品等に持ち手等が備えつけられているかどうかなどの安全面での配慮がなされているかどうかを考慮した上で、その「総重量」によつて評価を行う。

4 製品属性b―2「体積や寸法が極めて大きい」について

廃棄物となつた場合の製品等の「体積や寸法」による処理困難性の評価は、主に、「収集・運搬面」及び「最終処分面」について行うものとする。ただし、「体積」については、実体積ではなく、廃棄物となつた場合の製品等を完全に包含しうる最小の直方体を設定し、その大きさで評価を行う。「寸法」については、長さで評価を行う。

- ① 「収集・運搬面」については、廃棄物となつた場合の製品等が作業員により収集運搬車両へ積み込み作業等が可能かどうか、また、収集運搬車両により支障なく運搬できるかどうかにより、その大きさ又は長さで評価を行う。

- ア 作業員の対応可能性

作業員の対応可能性とは、作業員が廃棄物となつた場合の製品等を持ち上げ、移動し、収集運搬車両に積み込み、積み降ろすことができるかどうかにより、収集体制及び収集運搬車両の構造等を十分考慮した上で評価を行う。 - イ 車両の対応可能性

車両の対応可能性とは、廃棄物となつた場合の製品等が収集車両によつて容易に運搬できるかどうか、車両の付属装置(積み込み装置等)が支障なく対応しうるかどうかにより、収集・運搬車両の構造を十分考慮した上で評価を行う。

- ア 作業員の対応可能性

- ② 「最終処分面」については、中間処理された場合とされない場合について、それぞれの大きさ及びその中間処理への対応性を考慮し評価を行う。

- ア 中間処理された場合

廃棄物となつた場合の製品等を焼却、圧縮・破砕等の中間処理をした後に生じる焼却残さ、破砕物等の体積について評価を行う。又、あわせて市町村等の最終処分場への負荷についても評価を行う。 - イ 中間処理されない場合

廃棄物となつた場合の製品等の大きさについて、覆土・締め固め作業や安全性等を考慮した上で評価を行う。又、あわせて市町村等の最終処分場への負荷についても評価を行う。

- ア 中間処理された場合

5 製品属性b―3「圧縮・破砕が極めて困難であるなどの物理的性状を有する」について

廃棄物となつた場合の製品等の「圧縮・破砕に不適な物理的性状」による処理困難性の評価は、主に「中間処理面」について行うものとする。

「中間処理面」については、廃棄物となつた場合の製品等の硬さ(最大せん断強度、耐衝撃性等)、弾力性(製品自身の弾力係数や内部にバネ材料等を含むかどうか)及び形状(最大寸法、フックや突起物の有無)により、評価を行うものとする。

6 製品等の属性c―1「施設の損傷を生じる物質(高発熱性、爆発性、腐食性、易溶融性を有するもの)を含む」について

廃棄物となつた場合の製品等の「施設の損傷を生じる物質を含む」ことによる処理困難性の評価は、主に、「中間処理面」について行うものとする。

この際には、焼却施設の材質、構造、強度等を考慮し、必要に応じて圧縮・破砕、焼却実験を行い、圧縮・破砕施設、焼却施設の損傷や処理効率の低下の有無を確認することにより評価を行うものとする。

7 製品等の属性c―2「作業上、危険を生じる物質(爆発性、引火性、腐食性、有毒性を有するもの)を含む」について

廃棄物となつた場合の製品等の「作業上、危険を生じる物質を含む」ことによる処理困難性の評価は、主に「収集・運搬面」、「中間処理面」、「最終処分面」及び「作業上の安全面」について行うものとする。

- ① 「収集・運搬面」については、車両の対応可能性の面から、車両の材質、構造、強度を考慮し、必要に応じて収集運搬車両への積み込み、運搬、積み降ろしによる爆発、引火、腐食等の可能性の有無を確認することにより評価を行う。

- ② 「中間処理面」については、焼却、圧縮・破砕施設等の材質、構造、強度等を考慮し、必要に応じて中間処理実験等を行い爆発等の有無を確認することにより評価を行う。

- ③ 「最終処分面」については、中間処理された場合と中間処理されない場合それぞれについて、最終処分場における覆土、締め固め作業等による爆発性等の有無を確認することにより評価を行う。

- ④ 「作業上の安全面」については、収集運搬、中間処理及び最終処分の各過程における当該製品等の爆発性、有毒性、腐食性が作業員に与える影響について評価を行う。

8 製品等の属性c―3「作業上、衛生面等で問題(腐敗性、病原性、悪臭)がある」について

廃棄物となつた場合の製品等の「作業上、衛生面等で問題がある」ことによる処理困難性の評価については、主に、「環境保全面」及び「作業上の安全面」について行うものとする。

- ① 「環境保全面」については、最終処分の観点から、中間処理された場合とされない場合それぞれについて、埋立実験等を必要に応じて行い、衛生面等の問題について関係法令等に照らして評価を行う。

- ② 「作業上の安全面」については、収集運搬、中間処理及び最終処分の面から作業員に与える影響について評価を行う。

資料

事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドラインに関する報告

(昭和62年6月)

(生活環境審議会廃棄物処理部会)

(廃棄物調査専門委員会)

目次

- §1 はじめに

- §2 ガイドラインについて

- 第1章 総則

- 1 本ガイドラインの目的

- 2 用語の意味

- 3 自己評価の実施者及び対象製品等

- 4 事業者の責務と関係者の協力

- 第2章 自己評価

- 1 基本的な考え方

- 2 実施手順等

- (1) 自己評価の実施時期及び実施の範囲

- (2) 自己評価の実施手順及び実施の程度

- (3) 関係者からの意見聴取等及び結果のまとめ

- (4) 評価結果の保管

- (5) アフターケア

- 第3章 自己評価に関する技術的事項

- 1 資料の収集・整理

- 2 製品特性の整理

- 3 評価項目の選定

- 4 評価手法の選定及び検討

- 5 処理困難性の評価

- 6 対応措置の検討と総合評価

- 7 評価書の取りまとめ

- 8 保管の方法

- 第4章 その他

- 1 本専門委員会における調査・審議

- 2 適用開始の時期

- 第1章 総則

- §3 今後の課題

§1 はじめに

(1) 適正処理が困難な廃棄物問題の発生と経過

- 1) 現在、一般廃棄物の処理体系は、市町村をその処理の主体として、収集時点における数種類程度の分別、その後の焼却、破砕を中心とする中間処理及び最終処分としての埋立てより構成されており、これまで市町村は施設の整備、施設の性能向上、収集機材の改良等により適正な処理の維持に努めてきたところである。

- 2) しかしながら、生活水準の向上、製造、加工、販売等の諸活動の拡大及び製造、加工、販売等の分野における技術革新等により、排出される廃棄物が多様化し、その結果、その性状、排出量、排出形態等によつては、市町村において表―1のような性状を有する適正な処理が困難となる廃棄物の問題が生じている。

表―1 適正な処理が困難な廃棄物の性状

- ① 除去、無害化の困難な有害物質、環境汚染物質又はその原因物質を含有しているなどの主として化学的、生物学的な性状

- ② 総重量が極めて重い、容積、体積が極めて大きい、圧縮、破砕が極めて困難であるなどの主として物理的な性状

- ③ 爆発性を有する等の処理施設を損傷する、又は作業従事者の安全衛生を損なうおそれを有するもの

- 3) 現在、このような廃棄物の問題が生じているのは、

- ① その処理困難性を排除するよう市町村から業界へ要請が行われたり、処理施設の改善が行われてきたが、なお、後述する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第3条第2項の規定が抽象的、訓示的であるため、事業者の責務が必ずしも適切に行われたとは言い難いこと。

- ② 市町村における廃棄物処理技術又はシステムが、社会的要請や廃棄物の質的、量的変化に十分対応できていないこと。

- ③ 廃棄物の種類によつては、その廃棄物となる前姿の製品等の流通等の実態的な面及び経済的又は社会的な側面から、その処理責任を市町村が負うことについて、社会の合意が得にくいものも生じていること。

などによるものと考えられる。

- 4) このため、厚生大臣の諮問機関である生活環境審議会は、昭和55年11月に「今後の廃棄物処理行政の基本的方策について」諮問を受け、昭和57年3月、適正処理専門委員会(石丸隆治委員長)を設置し、処理が困難な廃棄物の問題について検討を行つたが、同専門委員会の検討結果は、昭和58年11月の生活環境審議会答申に盛り込まれた。その中で、処理が困難な廃棄物対策について、処理困難性の尺度の設定方法、処理困難性の評価、関係者の役割分担等を更に検討する必要がある旨が指摘されている。

- 5) 同答申を受けて、適正処理専門委員会(山中和委員長)が昭和59年6月に再び組織され、市町村において適正処理が困難とされる廃棄物対策についての基本的方向について検討が開始され、昭和60年7月に報告がまとめられた。その報告においては、適正な処理が困難な廃棄物に係る問題の解決のためには、製品等が廃棄物になつた場合の処理困難性についての事業者による自己評価の実施や、関係者の協議の場の設定、ガイドラインの策定等が必要である旨の提言がなされている。

- 6) このような経過を踏まえて昭和61年3月に設置された本廃棄物調査専門委員会は、この適正処理専門委員会報告に沿つて、事業者による自己評価の実施を容易にするため、事業者の自己評価の際の手引きになる基本原則について検討を行つてきたが、§2に示す内容のものがガイドラインとして策定されるべきとの結論に達した。

(2) 適正処理困難物対策における事業者の責務

- 1) 排出された一般廃棄物は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、生活空間から迅速に排除され、処理・処分(一部資源化を含む。)されることが必要であり、廃棄物処理法は、その処理責任を市町村に課している。これは、発生した廃棄物は、基本的には排出者が処理することが原則であるが、家庭系廃棄物の場合、

- ① 排出者が一般国民であり、個々人での処理が困難であること。

- ② 衛生規制を背景とした行政手法の沿革からみて市民に最も密着した市町村に責務を課すことが妥当であること。

- ③ このサービスを民間セクターの自由競争下に置くと、価格競争の結果、サービス内容の格差が生ずることなどにより廃棄物の不適正処理の増大が懸念されること。

などから、市町村又は市町村長から委託又は許可を受けた処理業者が一般国民に代わつて処理することとされたものである。

- 2) 又、適正処理の観点から廃棄物処理法では、排出後の処理・処分にとどまらず、いわば廃棄物の発生の管理に関しても規定している。すなわち、適正な処理が困難な廃棄物対策における事業者の責務として廃棄物処理法第3条第2項において廃棄物の減量に努める他、すべての事業者に対して、あらゆる製品等が廃棄物となることを予定し、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物となつた段階で適正な処理が困難となることのないようにしなければならない、と規定されており、これにより、廃棄物になつた時点において適正な処理が困難となる製品等は、製造、加工、販売等が行われないことが期待されている。

すなわち、このような事業者の責務が適切に果たされず、製品等の製造、加工、販売等に際して、技術的、設備的又は経済的な観点から、廃棄物処理に与える影響をあらかじめチェックし、また、適正な措置を講じていないために、それが廃棄物となつた場合に適正な処理が困難となるものが、一般に、「適正処理困難物」といわれる廃棄物であると定義することも可能であり、廃棄物処理法第3条第2項の規定は、事業者に対しこのような廃棄物の発生を未然に防止する責務を課している。このため、事業者は、廃棄物処理法第3条第2項の趣旨を実現するため、自ら製品開発の段階で製品が廃棄物となつた時点の処理困難性に関する自己評価を実施することが求められている。

言いかえれば、廃棄物処理法第3条第2項の事業者の責務を遂行するため、事業者に対し事業者による自己評価が求められている。

(3) 自己評価の重要性とガイドラインの性格

- 1) 2で触れたとおり、廃棄物処理法第3条第2項の制定の趣旨を生かすためには、個々の事業者は、その製品等について廃棄物処理の観点からの的確な自己評価を実施することが必要である。その結果、その処理が困難となることが予想されるならば、その処理が困難とならないよう、適切な処理体制の整備、処理技術の開発及び当該製品の製造方法等における変更、改善等が必要である。さらに、変更、改善等を行つた場合には、これに伴う処理困難性の評価を繰り返す努力が求められることとなる。

従来から事業者においては、製品等の製造等に際して、当該製品等の目的、機能を中心に、効率性、安全性、衛生性、経済性等に関する評価が実施されてきた。しかし、一般に廃棄物処理困難性については、十分には評価されてきているとはいえず、したがつて、処理困難性の低下を目的とした製品等の改善もほとんど行われてこなかつたと思われる。 - 2) しかし、数はそう多くないがいくつかの製品等においては事業者により廃棄された時点における処理の困難性に評価が加えられ、所要の対策が実施された例がある。この場合においては、社会的混乱が軽減され、適正な処理の円滑な遂行に寄与しているところであり、このような自己評価の実施及びこれに伴う対策の実施は、廃棄物の適正な処理の面から大きな効果が得られている。

- 3) このため、廃棄物の適正処理を図つていくためには、廃棄物処理法第3条第2項の趣旨をより機能させることが重要であり、そのためには、事業者による製品等が廃棄物となつた時の処理困難性に関する自己評価の実施を一層推進していくことが重要である。自己評価の際の方法の選択等は、基本的には事業者自らが、個々の責任と判断により行うべきものである。

- 4) しかしながら、自己評価を促進するためにはガイドラインを用意することが必要であるとの適正処理専門委員会の提言を受け、事業者による自己評価の円滑な実施を容易にするための手引きとして、ここに自己評価に関する基本的事項(ガイドライン)がまとめられたものである。

§2 ガイドラインについて

第1章 総則

1 本ガイドラインの目的

- 1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第3条第2項は、事業者が製品、容器等(以下「製品等」という。)を製造、加工、販売等するに際して、それらが、廃棄物となつた場合に、適正な処理が困難となることのないようにしなければならないとの責務を規定している。

廃棄物処理法(事業者の責務)第3条2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行なうことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 - 2) この責務を遂行するために、事業者は、その製品等が廃棄物となつた場合に適正な廃棄物処理が困難となることのないよう、当該製品等の処理困難性について、予め自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

- 3) 自己評価は、事業者が自らの責務として自主的に行うものであるとともに、評価されるべき処理困難性の内容は製品等によつて異なるものであるから、その評価方法は、製品等の特性に応じて当該事業者自身が選択すべきものである。

- 4) 本ガイドラインの目的は、自己評価の方法について、種々の製品等に共通する基本的な事項を示すことにより、事業者が実際に自らの製品等についての自己評価の際に用いる具体的な評価方法の策定の手引きとして機能するなど、自己評価の定着、推進を図るものである。

2 用語の意味

本ガイドラインで用いられる基本的な用語の意味は、以下の通りである。

- 1) 「廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第1項に定義する廃棄物(ごみ、粗大ごみ等の汚物又は不要物)すなわち、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいう。

- 2) 「一般廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第2項に定義する一般廃棄物をいい、その主たるものは、住民の日常生活によつて生じた、ごみ、粗大ごみ、し尿等であるが、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものもこれに含まれる。

- 3) 「事業者」とは、廃棄物処理法第3条第2項に規定する事業者であつて、一般廃棄物として排出される製品等の製造、加工、販売等に業として携わる者をいう。

- 4) 「廃棄物の適正な処理」とは、排出された廃棄物を生活環境の保全及び公衆衛生に支障なく、生活空間から迅速に排除し、自然の受容力に見合うように処理・処分することをいう。

- 5) 「適正な処理が困難な廃棄物」とは、市町村等において、処理が技術的、設備的又は経済的に不可能又は困難な廃棄物をいう。この場合、技術的に処理が困難という概念には、「施設を損傷する」、「労働安全衛生上問題がある」という概念も包含されている。

|

廃棄物処理法

(定義)

第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この法律において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。

廃棄物処理法施行令

(産業廃棄物)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、第一号に掲げる産業廃棄物(PCBが塗布されたものに限る。)若しくは第六号に掲げる産業廃棄物(PCBが付着し、又は封入されたものに限る。)の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

十三 燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類又は前各号に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの産業廃棄物に該当しないもの

|

3 自己評価の実施者及び対象製品等

- 1) 廃棄物処理法第3条第2項の規定は、すべての事業者及びすべての製品等に適用されるものであるから、本ガイドラインに沿つて自己評価を実施する事業者及び製品等の範囲についても、基本的には、一般廃棄物として排出される製品等の製造、加工、販売等を行う事業者のすべて及び製品等のすべてが対象となるものである。

- 2) しかしながら自己評価の重複実施を避け、責任の所在を明らかにする観点から、製品等の処理困難性に関する自己評価を行うべき事業者は、製品等の最終の製造(又は加工)を行う事業者とする。したがつて、それ単独としては使用されることのない部品のみの製造を行う事業者は、自己評価を要しない。

- 3) 輸入される製品等については、その輸入業者が自己評価を実施するものとする。なお、少量のいわゆるサンプル輸入の場合には自己評価を要しない。

- 4) 自己評価の対象となる製品等(対象製品等)は、一般の消費者が通常、自由にアクセスできる市場で扱われる製品等であつて、既存の製品等から原材料、部品、工程等において廃棄物処理の観点から物理的、化学的、生物学的あるいは安全面上、性状等が相当程度変更されて新たに製造される製品等とする。

4 事業者の責務と関係者の協力

- 1) 事業者は、製品等の製造、加工、販売等に際して、それらが廃棄物となつた場合に、適正な処理が困難となることのないようにする責務を有しており、このため、自己評価を実施しなければならない。

- 2) 自己評価結果において、当該製品等の廃棄物処理が困難となることが予想されるならば、事業者は、当該製品等の製造方法等の変更・改善、処理技術の開発・定着、適切な処理体制の整備等の対応措置を検討するものとする。また、この措置に伴う処理困難性の変化について評価を実施し、適正な廃棄物処理が困難となることのないようにしなければならない。

- 3) 市町村を始めとする関係者は、自己評価が円滑に行われ、効果的なものとなるよう、事業者の求めに応じて、情報提供等の所要の協力を行うとともに、必要に応じ、助言、指導を行うものとする。

第2章 自己評価

1 基本的な考え方

- 1) すべての製品等は、人間の日常生活又は事業活動を経て、廃棄物として排出されることが予定されるものである。したがつて、これを適正に処理することは、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る上での基本的要件であるとともに、会社・経済活動を維持し拡大するための必須要件の一つでもある。

- 2) 廃棄物の適正処理を確保するためには、排出後の廃棄物について市町村における処理システムの充実など処理技術の開発、処理体制の整備等により対応することが基本である。加えて、製品等自身に関する対策・廃棄指示書の添付等を行い、適正な処理が困難な廃棄物の発生を未然防止することにより廃棄物処理の効率的、安定的実施を図ることが肝要である。

- 3) 廃棄物処理法第3条第2項は、このような観点から、事業者が自己評価を実施することにより、適正な処理が困難な廃棄物の発生を未然に防止し、廃棄物の適正処理に寄与することを期待している。

2 実施手順等

(1) 自己評価の実施時期及び実施の範囲

- 1) 事業者は、自己評価を当該製品等の製造開始前のできるだけ早期に行わなければならない。

- 2) この場合、廃棄物の適正な処理上の問題を生じないことが過去の経験等に照らして明らかな製品等については、(2)の第2ステップ以降の手順を要しない。

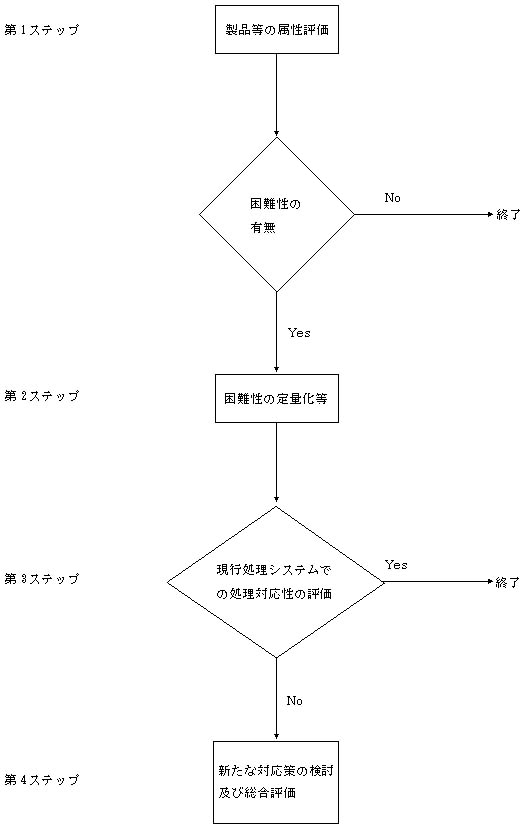

(2) 自己評価の実施手順及び実施の程度

自己評価は、以下の手順(次図参照のこと。)で実施するものとし、その詳細及び具体的な方法については、第3章に示すところに沿つて事業者がその製品等の特性に応じて定めるものとする。

第1ステップ:製品等の属性評価

処理困難性を生ずる可能性のある製品属性(例えば、有害物質を含有する、極めて重い、爆発性を有する。)を把握する。

第2ステップ:処理困難性の定量化等

上記の属性に関し、定量化を行う。ただし、定量化が困難な場合にあつては、当該製品等の属性について詳細な実態把握を行う。

第3ステップ:既存処理システムでの処理困難性の評価

市町村等において通常採用されている処理システムの実態を把握し、その当該製品等についての処理対応性を評価する。

第4ステップ:新たな対応策の検討及び総合評価

第3ステップで処理困難性が予想された場合には、当該製品等の適正な処理が困難とならないように対応策を検討するとともに、当該製品等の処理困難性を総合評価するものとする。

図 製品等の処理困難性評価の考え方

(3) 関係者からの意見聴取等及び結果の取りまとめ

- 1) 事業者は、自己評価を実施する際には、市町村等における処理システムの実態把握のための情報収集を行わなければならない。

- 2) 事業者は、評価結果を取りまとめる際には、必要に応じ、関係者から助言、指導を受けるものとする。

- 3) 当該関係者は、これに応じるとともに、これに伴う秘密保持に十分配慮するものとする。

- 4) 事業者は、当該関係者からの助言、指導に十分配慮するとともに、自己評価結果について当該関係者に報告するものとする。

- 5) 関係者からの助言、指導及び事業者による報告の実施は、その後における製品等の処理困難性に関する自己評価の内容、結果等についての事業者の責任を減ずるものではない。

(4) 評価結果の保管

- 1) 事業者は、自己評価結果を保管しなければならない。

- 2) 保管期間は、当該製品等の製造終了後相当期間とする。

(5) アフターケア

- 1) 事業者は、自己評価結果を取りまとめた後、当該製品等が廃棄物として排出された場合において、その処理について問題が発生していないか、自己評価の際の当該製品等及び処理システムのそれぞれに関する前提条件等に、その後変化が生じていないか等の常時注視に努めなければならない。

- 2) その結果、必要があれば、自己評価結果を見直すとともに、再度、新たな現実を踏まえて、自己評価を行うものとする。

- 3) 事業者は、これらを円滑かつ効果的に実施するため、必要に応じ市町村を始めとする関係者に対する窓口を設けるとともに、廃棄物処理に関する専門知識を有する職員の養成に努めるものとする。

第3章 自己評価に関する技術的事項

事業者が自己評価を実施する際には、具体的な技術的事項が必要であるが、その詳細については、各事業者がそれぞれの製品等の特性に応じて具体的に別途定めるものとする。

その際には、以下に記す自己評価の各段階ごとの基本的事項について設定するものとする。

1 資料の収集・整理

資料を収集・整理されるべき市町村の処理体制、処理業の実態等に関する事項

2 製品特性の整理

製品等の属性を評価し、処理困難性の定量化を行うため整理されるべき製品等の特性に関する事項

3 評価項目の選定

製品特性及び市町村の処理体制等を検討した上で選定されるべき評価項目に関する事項

4 評価手法の選定及び検討

3の評価項目を評価するために選定されるべき評価手法に関する事項

5 処理困難性の評価

処理困難性の評価及び市町村の処理体制に与える影響の具体的な把握に関する事項

6 対応措置の検討及び総合評価

必要に応じ処理困難性を緩和するために検討されるべき対応措置及び総合評価に関する事項

7 評価書の取りまとめ

評価書の取りまとめかたに関する事項

8 保管の方法

保管の方法に関する事項

第4章 その他

1 本専門委員会における調査・審議

- 1) 事業者において自己評価が行われ、また、必要に応じ、当該製品等の適正な処理が困難とならないように対応策が講じられたとしても、当該製品等が廃棄物として排出された後において、当該廃棄物の処理困難性の問題が生じ、その解決が必要とされる場合も考えられる。

- 2) こうした場合には、本専門委員会は、事業者又は市町村からの要望等を踏まえ、当該廃棄物の適正処理に係る問題の実態を調査し、関係者間の意見交換を尊重しつつ、法令及びその時点における科学的知見に基づいて、当該廃棄物の処理困難性の評価について調査・審議を行うものとする。

2 適用開始の時期

事業者は、本ガイドラインの策定、公表後、適当な周知期間の後、本ガイドラインに沿つた自己評価を実施するものとする。

§3 今後の課題

(事業者による自己評価を有効かつ適切に実施するための今後の課題)

市町村における処理が困難な廃棄物を防止し、適正処理を図つていくためには、廃棄物処理法第3条第2項の趣旨に沿つて、事業者による製品等が廃棄物となつた時の処理困難性に関する自己評価を推進していくことが重要であるが、この自己評価を有効かつ適切に実施するためには、今後、以下のような事項に留意し、今後の行政に反映させることが望ましい。

(市町村等からの情報提供)

- 1) 事業者がガイドラインに沿つて自己評価を有効かつ適切に行うためには、廃棄物処理に係る各種の情報、特に市町村等における長期的、総合的な廃棄物処理に関する情報が必要である。したがつて、市町村等は自己評価を行おうとする事業者に対して、市町村等における廃棄物処理の状況、将来の方針等自己評価に必要となる情報を積極的に提供する必要がある。

(高度かつ専門的な研究、情報提供体制の整備) - 2) また、自己評価に必要となるこれらの情報を有効に活用するためには、高度かつ専門的な情報の収集、加工、提供等が必要となるので、このような業務を適切に実施することが可能となる体制の整備が必要である。

このような観点からは、

- ① 事業者が自ら行うべき自己評価の一部を外部の適切な専門機関に委託することも可能とすること。

- ② 事業者における自己評価の実施体制を強化し、有能な人材の養成に努めること。

(地方における協議体制の整備) - 3) 適正な処理が困難となる廃棄物に関する問題は、一般的には全国に共通な問題として発生し、全国的な対処が必要となるが、廃棄物の種類、地域の特殊事情によつては、特定の地方でのみ問題となる場合も想定できる。

このため、このような事例が発生した場合には、必要に応じ、地方における関係者間の協議体制の場を整備していくことが望ましい。

(廃棄物処理に係る情報の収集及び処理状況の把握体制の検討) - 4) 事業者及び市町村の連絡を密にし、廃棄物処理に係る処理困難性についての情報を収集するとともに、処理の状況が適切に関係者にフィードバックされるよう、所要の体制の整備について検討を加えていく必要がある。

(市町村等における廃棄物処理体制の強化) - 5) 適正な処理が困難な廃棄物の問題も含め、廃棄物の適正処理の観点に立脚すると、処理を担当する市町村等においても、一般廃棄物を処理するに際して、要求されるサービス水準や経済情勢などが時代とともに変化するので、これに見合つた技術の導入や財政的措置を講じ、その適正処理を確保しなければならないことは言うまでもない。

したがつて、処理の受け皿となる廃棄物処理体制の強化の視点から、今後とも、国、市町村等の関係者は、

- ① 廃棄物処理施設の整備、高度化及び維持管理体制の適正化

- ② 市町村等による共同研究体制の整備を含めた研究体制の強化

- ③ 財源の確保等に努める必要がある。

- 6) 本ガイドラインの実施のためには、評価項目、評価手法、評価基準に関する技術的事項について十分整理する必要がある。

特に、市町村等の処理体制は地域によつてその内容、程度に差がかなりあり、過半の市町村等の処理体制に前提をおきつつも、一部立ち遅れた市町村に対する配慮も必要となろう。このような観点から、技術的事項をとりまとめたマニュアルの整備をはかる必要がある。

(関係者の理解と協力) - 7) 本ガイドラインは現行の廃棄物処理法第3条第2項の枠内で最大限に可能となる施策として検討されたものである。したがつて、本ガイドラインの趣旨に沿つて廃棄物処理を適正に推進するためには、事業者による積極的かつ適切な対応が不可欠である。なお、「自己評価」という本ガイドラインの性格から廃棄物処理法第3条第2項の規定が円滑に機能しないという事態が発生した場合は、法改正を含めた対応措置も今後の検討課題となろう。