法令・告示・通達

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について

衛産20号

(各都道府県・政令市産業廃棄物主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

廃棄物行政については、かねてから種々御尽力をいただいているところであるが、今般、平成二年五月三一日付け衛産第三七号にて通知した「建設廃棄物処理ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)について、ガイドライン策定後における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)の改正、再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四八号)の制定等を踏まえ、建設工事等から生ずる廃棄物の発生抑制、再生利用、減量化その他適正処理の推進のため必要な見直しを行い、別添の「建設廃棄物処理指針」(以下「指針」という。)として取りまとめたので通知する。

貴職におかれては、指針を関係者に周知し、指針に沿った建設廃棄物の適正な処理の確保につき指導の徹底に努められたい。

また、建設廃棄物のうち、アスベストが含まれるものの処理の詳細については、従前通り、「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針・同解説」(昭和六三年七月二二日付け当職通知参照)に基づいて行うこととされたい。

なお、平成二年五月三一日付け衛産第三七号当職通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」は廃止する。

建設廃棄物処理指針

平成11年3月 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室

目次

- 1 総則

- 1.1 目的

- 1.2 用語の定義

- 1.3 適用範囲

- 2 廃棄物処理の基本事項

- 2.1 排出事業者の責務と役割

- 2.2 発注者等の関係者の責務と役割

- 2.3 建設廃棄物の種類

- 3 計画・管理

- 3.1 管理体制と役割

- 3.2 支店又は営業所、作業所(現場)における計画・管理

- 4 委託処理の際の手続き

- 4.1 産業廃棄物の委託処理

- 4.2 特別管理産業廃棄物の処理

- 5 発生の抑制

- 6 分別・保管

- 6.1 分別

- 6.2 作業所(現場)内保管

- 7 収集運搬

- 7.1 収集運搬

- 7.2 積替・保管

- 8 中間処理(再生を含む。)

- 8.1 基本的事項

- 8.2 中間処理施設

- 8.3 選別設備

- 9 再生利用

- 10 最終処分

- 10.1 基本的事項

- 10.2 最終処分場

- (参考)

- 建築系混合廃棄物排出原単位(例)

- 建物の解体に伴う廃棄物発生原単位の事例

- 改良汚泥の適用用途標準等

- 有用物及び産業廃棄物の廃棄物処理法上の取扱い

1 総則

1.1 目的 本指針は、工作物の建設工事及び解体工事(改修工事を含む。)(以下「建設工事等」という。)に伴って生ずる廃棄物(以下「建設廃棄物」という。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に沿って適正に処理するために必要な具体的な処理手順等を示すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

|

(解説)

建設工事等に伴って生ずる廃棄物は、次のような特殊性がある。

- ① 廃棄物の発生場所が一定しない。

- ② 発生量が膨大である。

- ③ 廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別すれば再生利用可能なものも多い。

- ④ 廃棄物を取り扱う者が多数存在する。(重層下請構造が存在する。)

建設廃棄物は不適正処理の事例として取り上げられるものが多く、とりわけ、木くず、がれき類等解体廃棄物については不法投棄量が多く、生活環境保全上の大きな問題となっている。また、不法投棄は、住民に産業廃棄物の処理に対する不信感を生じさせる大きな要因となっている。

建設廃棄物の適正処理を図るためには、排出事業者においては、建設廃棄物の発生抑制、再生利用、減量化等その他適正処理のため排出事業者としての責任を果たすとともに、発注者等の排出事業者以外の関係者においても、それぞれの立場に応じた責務を果たすことが重要である。

このため、本指針は、廃棄物処理法に沿って建設廃棄物の適正処理を推進するために必要な事項について、具体的な処理手順等を示したものである。

1.2 用語の定義 本指針における用語の定義は以下のとおりである。

|

1.3 適用範囲

|

(解説)

- (1) 本指針の適用対象は、建設工事等に伴って生ずる廃棄物である。

- (2) 本指針は、主として建設工事等の元請業者を対象としているが、同時に発注者、設計者、下請業者、排出事業者から建設廃棄物の処理を委託した処理業者、建設資材の製造事業者等、建設廃棄物に係る関係者を対象とする。

2 廃棄物処理の基本事項

2.1 排出事業者の責務と役割

|

(解説)

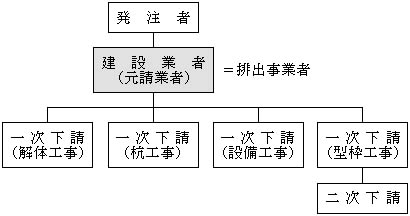

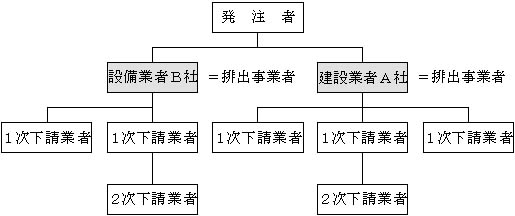

- (1) 建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。

建設工事等においては、建設工事等の発注者、当該発注者から建設工事等を直接請け負った元請業者、元請業者から建設工事等を請け負った下請業者等関係者が多数おり、これらの関係が複雑になっているため、廃棄物処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがある。このため、建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしている。

なお、元請業者が当該工事の全部、又は建設工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請業者に一括して請け負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請業者が排出事業者になる場合もあるので留意する必要がある。

(「建設工事から生ずる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」(平成6年衛産第82号産業廃棄物対策室長通知)参照)

次に、代表的な契約形態における排出事業者の例を示す。

- ① 通常の場合

- ② 分離発注の場合

- ① 通常の場合

- (2) 排出事業者は自らの責任において適正処理を行うとともに、廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化並びに再生資材の活用を積極的に図るほか、排出事業者として以下の役割を履行しなければならない。

- 1) 元請業者が中心となって、発注者―元請業者―下請業者―処理業者の間の協力体制を整備し、円滑に運営すること。

- 2) 仕様書等に廃棄物の処理方法が記載されていない場合は、発注者に申し出ること。

- 3) 元請業者は廃棄物の処理方法等を記載した廃物処理計画書を作業所ごとに作成し、発注者の要求に応じて提出すること。

- 4) 建設廃棄物を再生資源として利用することに努めること。

- 5) 廃棄物の取扱い方法を定め、教育、啓発等により従業員や関係者に周知徹底させること。

- 6) 建設廃棄物の運搬を委託する際には、引き渡す都度、種類ごとに必要事項を記入したマニフェストを交付するか、又は必要事項を電子マニフェストにより登録して廃棄物の流れの把握及び処理過程の事故防止に努めること。

- 7) 廃棄物の排出は分別排出を原則とし、分別物の回収方法、分別容器等について処理業者と打合せを行うこと。

- 8) 廃棄物の取扱いを下請業者任せにしてはならない。したがって、処理を委託する場合は、元請業者は直接処理業者を選定した上で委託契約を締結するとともに、マニフェスト又は電子マニフェストの使用等により適切な委託を行うこと。

- 9) 建設廃棄物の性状や処理方法を把握しておくこと

- 10) 廃棄物処理の結果を発注者に報告すること。

- 11) マニフェスト及び処理実績を整理して記録、保存すること。

- 12) 廃棄物処理法の規定に基づき、多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、都道府県知事等の求めに応じて、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成すること。

なお、元請業者は、下請業者が排出事業者に該当する場合でも、下請業者が行うマニフェストの交付又は電子マニフェストの登録等を含め廃棄物の適正処理について、元請業者として適切な指導を行うことが望ましい。

- (3) 排出事業者が行う廃棄物の処理には、自己処理と委託処理がある。

自己処理とは、排出事業者自らが行う運搬、中間処理(再生を含む。)、最終処分をいい、それぞれ廃棄物処理法に定める基準に従い処理しなければならない。

委託処理とは、処理業者に処理を委託することをいう。この場合、排出事業者は、収集運搬業者及び中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に書面にて委託契約を締結するなど、廃棄物処理法に定める委託基準に従い、適正処理を確保しなければならない。

現場内で行う処理であっても、下請業者に処理させる場合は委託処理に該当する。

2.2 発注者等の関係者の責務と役割 建設工事等における発注者等の排出事業者以外の関係者は、発生抑制、再生利用等による減量化を含めた適正処理について、排出事業者が廃棄物処理の責任を果たせるよう、それぞれの立場に応じた責務を果たさなければならない。

|

(解説)

- (1) 発注者の責務と役割

- 1) 建設工事等を行う以前からの廃棄物(例えば、解体予定建築物中に残置された家具等の廃棄物)を適正に処理すること。

- 2) 元請業者に行わせる事項については、設計図書に明示すること。

- ① 建設廃棄物の処理方法

- ② 処分場所等処理に関する条件

- ③ 建設廃棄物を再生処理施設に搬入する条件等

- 3) 企画、設計階段において、建設廃棄物に関する以下の項目について積極的に推進すること。

- ① 建設廃棄物の発生抑制

- ② 現場で発生した建設廃棄物の再生利用

- ③ 再生資材の活用

- 4) 積算上の取扱いにおいて適正な建設廃棄物の処理費を計上すること。

- 5) 元請業者より、建設廃棄物の処理方法を記載した廃棄物処理計画書の提出をさせること。

- 6) 工事中は建設廃棄物の処理が適正に行われているか注意を払うこと。

- 7) 工事が終わった時は元請業者に報告させ、建設廃棄物が適正に処理されたことを確認する。また、建設廃棄物が放置されていないか注意を払うこと。

- (2) 設計者の責務と役割

設計者は、発注者の意向に沿って発生抑制、再生利用を考慮した設計に努め、解説(1)の2)~7)を実施するなど、廃棄物の適正処理に関して発注者に助言すること。 - (3) 下請業者の責務と役割

- 1) 建設廃棄物の発生の抑制を積極的に図ること。

- 2) 排出事業者としての元請業者に自分の業態の廃棄物の内容を事前に知らせること。

- 3) 工事にかかる前に元請業者が定めた廃棄物の処理方針を理解し、分別方法等について作業員に周知徹底させること。

- 4) 下請業者が建設廃棄物を自ら処理する場合は、処理業者としての許可を取得するとともに、元請業者と書面により委託契約を締結すること。

- (4) 処理業者の責務と役割

- 1) 廃棄物処理法に定める処理基準に従うとともに、排出事業者との廃棄物の処理委託契約に従い、廃棄物を適正に処理すること。

- 2) 許可を受けた範囲に応じた処理委託契約を排出事業者と結ぶこと。当然許可証に記載されていない廃棄物の処理を受託しないこと。

- 3) 廃棄物を受け取るときにはマニフェストの交付又は電子マニフェスト登録番号の通知を受けるとともに、処理委託契約の廃棄物と同じであることを確認すること。

- 4) 受託した廃棄物は他の処理業者に再委託してはならない。やむを得ず再委託する場合は、廃棄物処理法に定める再委託基準を遵守すること。

- 5) 収集運搬業者は、必ず排出事業者より処分先の指示を受け、速やかに運ぶこと。

- 6) 収集運搬が終了した後、マニフェスト又は電子マニフェストにより速やかに終了日、処理状況を排出事業者に報告すること。

- 7) 中間処理又は最終処分業者は、搬入物の処分を自ら行うこと。

- 8) 中間処理又は最終処分が終了した後、マニフェスト又は電子マニフェストにより速やかに終了日、処理状況を排出事業者に報告すること。

- 9) マニフェスト及び処理実績を帳簿に記載し保存すること。

- (5) 製造事業者(メーカー)の責務と役割

- 1) 繰り返して使用することが可能な容器包装を使用し、容器包装の過剰使用の抑制を図ること。

- 2) 現場で発生した廃材の再生活用に努めること。

- 3) 製品が廃棄物となった場合、適正処理が困難にならないよう情報を提供するとともにそのような製品開発に努めること。

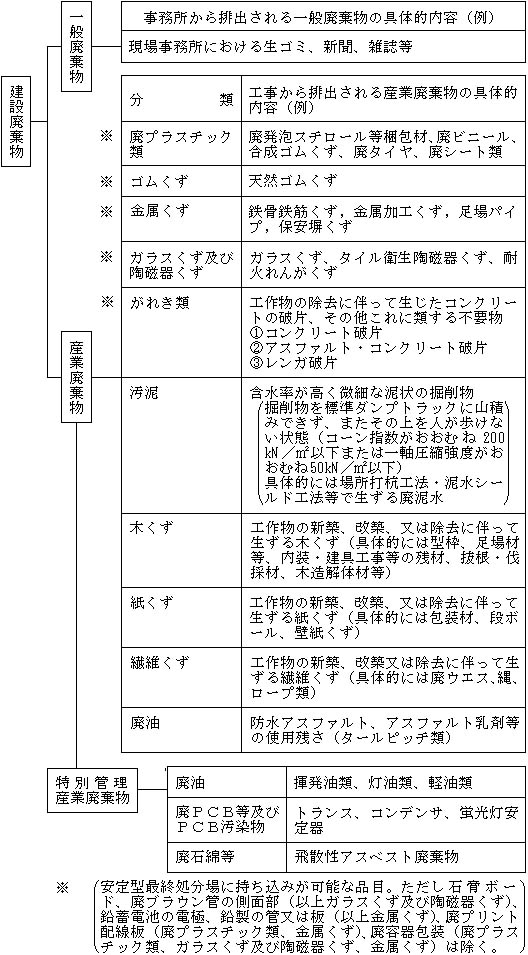

2.3 建設廃棄物の種類

|

(解説)

(1) 建設廃棄物の種類

建設廃棄物は、図2―1に示すように多種多様のものがあるが、大別すると直接工事等から排出される廃棄物と現場事務所等から排出される廃棄物がある。これらはそれぞれ処分方法が異なるため、分別して排出、処分することが必要である。

(2) 安定型産業廃棄物の取扱い

安定型産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち安定型最終処分場で埋立処分できるものである。

安定型産業廃棄物のうち、「がれき類」とは、工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片等をいい、工作物の除去に伴って生じたものであっても、木製品、ガラス製品、プラスチック製品等の廃材は含まない。新築工事から生じたコンクリートのはつりくず等は、「ガラスくず及び陶磁器くず」に分類される。「ゴムくず」とは、天然ゴムくずをいい、合成樹脂製品の廃材は、「廃プラスチック類」に分類される。「金属くず」とは、鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず等をいう。「ガラスくず及び陶磁器くず」とは、ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くず等をいう。

なお、自動車等破砕物、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。)、廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(有害物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、処分までの間これらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。))、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの、廃ブラウン管(側面部に限る。)及び廃石膏ボードは安定型産業廃棄物から除外されているので留意すること。また、安定型産業廃棄物であっても、排出から処分までの間に安定型産業廃棄物以外の廃棄物と混在し、これらが付着又は混入しているおそれがあるものは、安定型産業廃棄物として取り扱うことはできない。

図2―1 建設廃棄物の種類(例)

(3) 特別管理産業廃棄物の取扱い

特別管理産業廃棄物とは爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをいい、建設廃棄物のなかでは廃石綿等、廃油等が該当し、これらは特に厳しい処分基準が定められているので、必ず他の廃棄物と混合しないように保管、排出し、処分には十分な注意を要する。

特別管理産業廃棄物の主なものは、次のとおりである。

- 1) 廃石綿等

-

- ①吹付け石綿を除去したもの

- ②次のような石綿を含む保温材、耐火被覆材等を除去したもの

- ・石綿保温材

- ・けいそう土保温材

- ・パーライト保温材

- ・人の接触、気流及び振動等により上記のものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材(比重0.5以下の石綿含有保温材)

- ③上記のものを除去する際に用いられた養生シート、防じんマスク等の廃棄されたもので、石綿の付着しているおそれのあるもの

- 2) 廃油

-

- ①揮発油類、灯油類、軽油類(シンナー、燃料等の残り)

- ②上記のものを使用することに伴って排出される廃油で、引火点70℃未満のもの

- 3) 廃酸(pH2以下のもの)

- 4) 廃アルカリ(pH12.5以上のもの)

(4) 建設混合廃棄物の取扱い

建設工事等から発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを建設混合廃棄物という。この処理にあたっては、総体として安定型産業廃棄物以外の廃棄物として取扱い、中間処理施設、又は管理型最終処分場において適切に処理しなければならない。

なお、建設混合廃棄物から安定型産業廃棄物を選別(手、ふるい、風力、磁力、電気等を用いる方法により)し、熱しゃく減量を5%以下とした場合、当該廃棄物は安定型産業廃棄物として取り扱うことができる。

(注) 熱しゃく減量とは、対象物を強熱したときの重量減少率を表す値である。

測定方法は、試料を乾燥機等により105℃±5℃で十分乾燥させた後、電気炉を用いて600℃±25℃で3時間強熱する。

(5) 木くず、紙くず及び繊維くずの取扱い

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた建設業に係る紙くず及び繊維くず並びに工作物の新築又は改築に伴って生じた建設業に係る木くずは、従来、一般廃棄物として取り扱われてきたところであるが、これらの廃棄物は産業廃棄物と混合して排出されることが多くその取扱いについて現場において混乱を生じていたことから、平成10年6月17日から、これまで産業廃棄物とされていた工作物の除去に伴い排出される木くずと同様に産業廃棄物として取り扱うこととなった。

なお、建設工事等に伴い発生する抜根、伐採材については、建設業に係る木くずとして扱われるものである。

(6) 建設現場、現場事務所等から排出される廃棄物の取扱い

建設現場、現場事務所等から排出される生ごみ、紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物となるので、工事から直接排出される廃棄物とは分けて処理することが必要である。

(7) 建設汚泥の取扱い

地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、無機性汚泥(以下「建設汚泥」という。)として取り扱う。また、粒子が直径74ミクロンを超える粒子をおおむね95%以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができる。

泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/m2以下である。

しかし、掘削物を標準仕様ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要がある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。

この土砂か汚泥かの判断は、掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排出されるとは、水を利用し、地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを、掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。

参考として、次に代表的掘削工法について例示する。

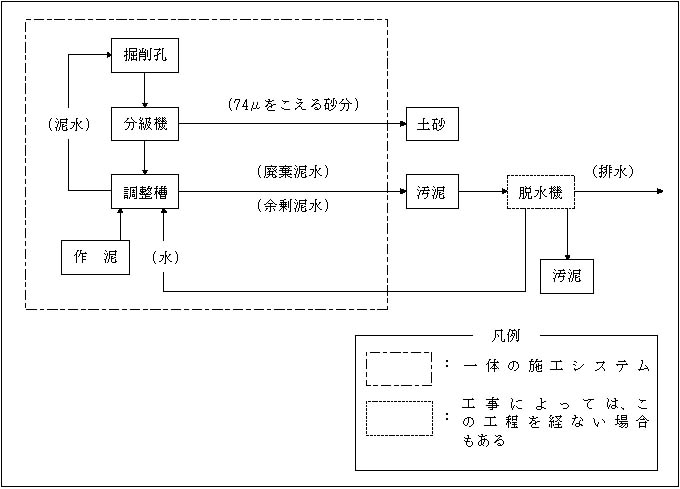

泥水循環工法の一例

(泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等)

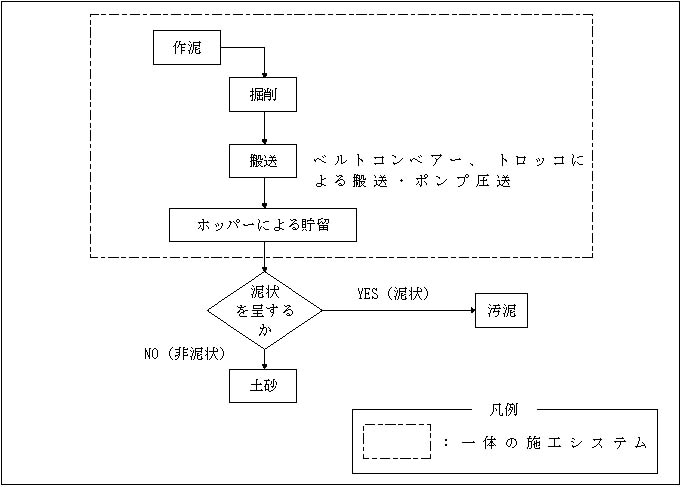

泥水非循環工法の一例

(泥土圧シールド工法)

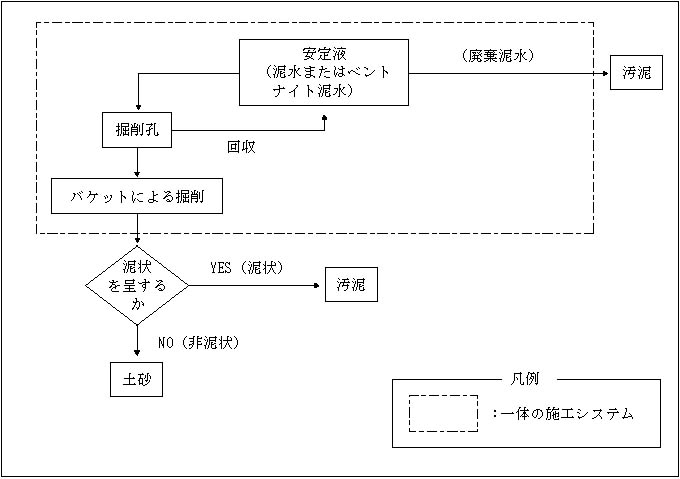

泥水非循環工法の一例

(アースドリル工法等)

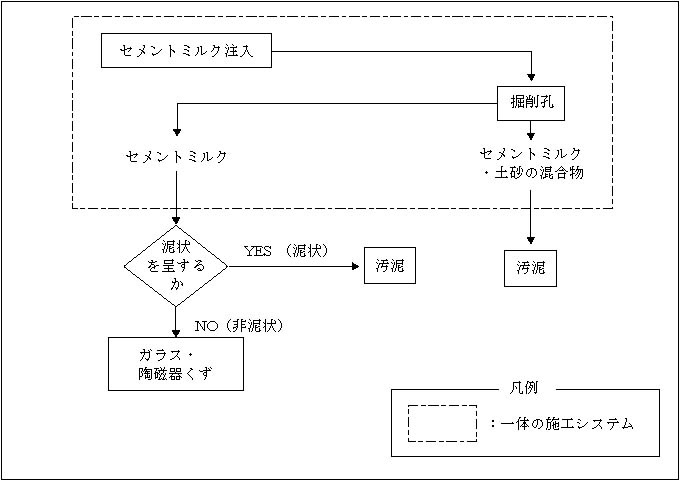

柱列式連続壁工法の一例

(SMW工法等)

3 計画・管理

3.1 管理体制と役割 排出事業者は、建設廃棄物を適正かつ計画的に処理するために、本社、支店、作業所(現場)等における関係者の責務と役割を明確にし、社内管理体制を整備する。

|

(解説)

(1) 社内管理体制の整備

廃棄物の適正処理を行うためには、それを推進するための組織・機構が必要である。

このため、排出事業者の本社、支店、作業所(現場)等における関係者の責務と役割を明確にし、社内管理体制を整備する。なお、社内管理体制の整備は、排出事業者の規模に応じ適正なものとすること。

(2) 本社・支店・作業所(現場)等の責務と役割

排出事業者の本社・支店・作業所(現場)等における責務と役割の例を以下に示す。

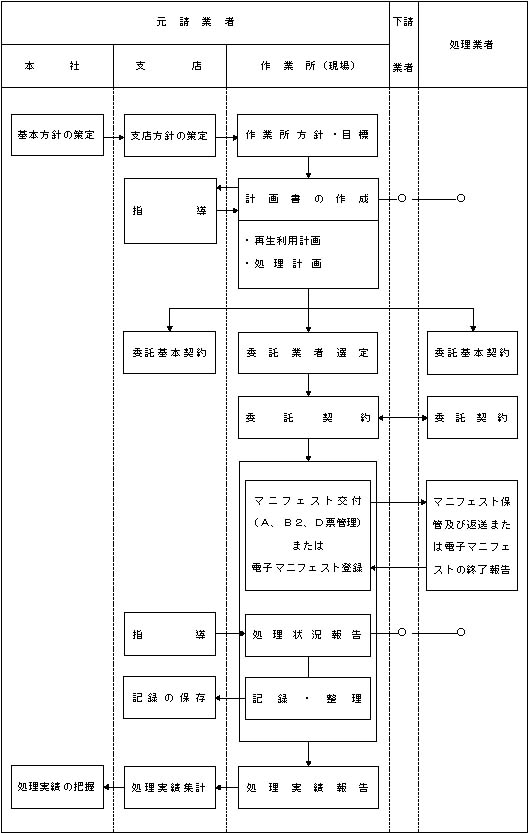

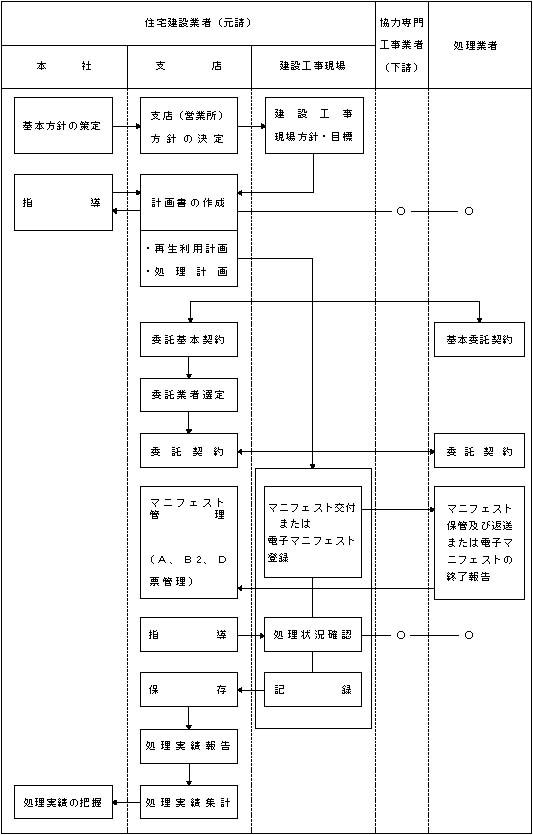

また、廃棄物管理のフローの例を図3―1、図3―2に示す。

排出事業者の規模によってはこの例は参考にしがたい場合もあるが、排出事業者の規模に応じて、廃棄物の適正処理のための責任体制を明確にすること。

本社・支店・作業所(現場)等の責務と役割(例)

|

排出事業者は、廃棄物の適正な管理及び再生利用等による減量化の目標設定などのために作業所における処理実績を把握することが大切である。また、廃棄物処理法で定める廃棄物処理施設を設置している場合や特別管理産業廃棄物を排出する場合には、処理実績を都道府県知事等へ報告することが義務づけられている。このため、排出事業者は、廃棄物処理の記録とその保存ルールを定める必要がある。

処理の記録と保存方法の例を以下に示す。

- ・作業所(現場)の廃棄物処理責任者は、建設廃棄物の処理実績を記した報告書を月ごとに作成し、支店の廃棄物処理総括責任者は、作業所(現場)から送付された建設廃棄物実績報告に基づき月々の処理実績の集計を行う。

- ・処理実績、委託処理した場合における委託契約書等は、工事完了後5年間保存する。

- ・マニフェストに関する記録を作成し、委託終了後、廃棄物処理法に基づきマニフェストの写しを5年間保存する。ただし、電子マニフェストを使用する場合、データーの管理は情報処理センターが行うため電子マニフェストで登録したものについては保存は不要である。

図3―1 排出事業者における廃棄物管理フローの例(現場作業所のある場合)

図3―2 排出事業者における廃棄物管理フローの例(現場作業所がない場合)

3.2 支店又は営業所、作業所(現場)における計画・管理

|

(解説)

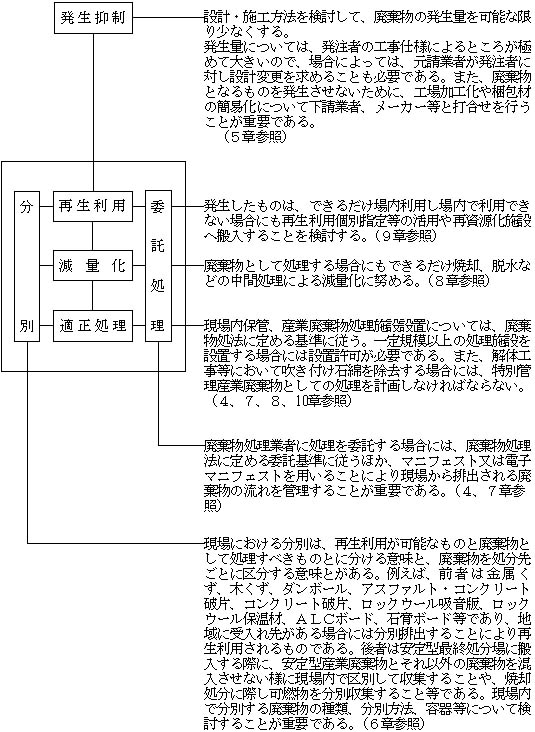

(1) 処理計画

建設廃棄物は多種多様なものが含まれているが、工法の工夫により廃棄物の発生の抑制も可能であり、また、建設廃棄物を個別の種類ごとに見れば再生利用が可能なものも多い。このため、作業所(現場)の廃棄物処理責任者は、工事施工に際しては、発生抑制、再生利用等の減量化について十分に検討するとともに保管や収集運搬、埋め立て等の処分が適正に行われるように具体的な処理計画をたてることが重要である。

このためには、発生する廃棄物の性状、量を把握することが必要である。

作業所(現場)における処理計画の考え方を以下に示す。

処理計画の考え方

(2) 建設廃棄物の発生量の予測

建設廃棄物の発生量は、工事種類別の廃棄物発生量原単位などを参考とし、作業所(現場)の実情(用途、構造、規模等)を考慮して予測する。

- 1) 建設工事における廃棄物

建設工事より発生する廃棄物は、建築物の用途別、構造別発生量の原単位に延床面積を乗じて予測する方法がある。 - 2) 解体工事における廃棄物

解体工事より発生する廃棄物は、建築物の構造別発生量の原単位に除去面積を乗じて予測する方法がある。 - 3) 建設汚泥

基礎工事等から発生する建設汚泥については、設計図書、地盤調査、施工方法等により建設汚泥の量を予測する。

(3) 処理方法の選定

廃棄物の処理に際しては、適切な処理が行われるよう発生する廃棄物の量・性状、作業所(現場)の立地条件、地域の廃棄物処理施設の設置状況等を把握した上で、処理方法を選定し、その処分方法、処分先に応じて、作業所(現場)において、適切に分別するよう処理計画をたてることが大切である。

また、処理には排出事業者が自ら行う自己処理と処理業者に委託する委託処理がある。

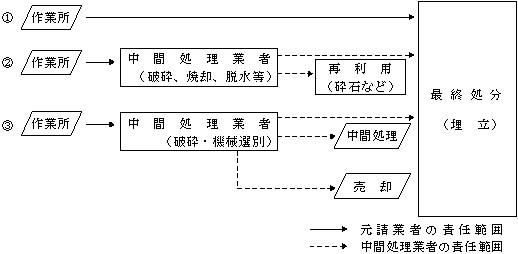

次に、委託処理における処理形態を例示する。

図3―3 建設廃棄物の処理形態(例)

破砕、焼却等の中間処理施設は、それぞれ受け入れることのできる廃棄物の種類(許可品目)が定められている。したがって、例えば、破砕施設の許可、焼却施設の許可をともにもつ中間処理業者へ委託する場合でも、破砕施設、焼却施設それぞれの許可品目に区分したものを搬入する必要がある。また、建設混合廃棄物の中間処理を委託する場合には、選別設備を有する中間処理業者に委託し、再生利用、減量化に努める必要がある。

中間処理業者に委託処理する以前の形態として、収集運搬業者における積替・保管があるが、これは運搬車両を小型から大型へと変更するなどの輸送効率の向上を目的とした行為であり、現場と処理施設の位置関係等によってはありうるものである。

しかし、収集運搬業者による積替・保管において、安易な有価物等の抜き取りが行われている場合があり、このことは廃棄物の処理の流れを不明確とするなどの指摘もある。

このため、排出事業者は、処理業者に委託する場合には、作業所(現場)での分別を徹底し積替・保管段階での抜き取りを不用とするか、または、処理業者に処理作業を具体に指示し委託することが重要である。

(4) 処理計画の作成

作業所(現場)において策定すべき処理計画は、廃棄物処理計画書として文書化することが望ましい。廃棄物処理計画書に記載する項目を次に例示する。

- 1) 廃棄物処理計画書

- イ 工事概要

- ① 工事名称、工事場所、工期

- ② 発注者名、設計者名、作業所長名、廃棄物処理責任者名

- ③ 工事数量

- ④ 解体工事、基礎工事等の請負業者名

- ロ 建設廃棄物の種類・発生量とその保管、収集運搬、再生利用、中間処理、最終処分の方法等

- ハ 再生利用する廃棄物の種類、再生利用量、利用用途、利用のために中間処理が必要な場合はその方法、施行方法等

- ニ 他の排出事業者が排出する廃棄物を建設資材として再生利用する場合には、再生利用個別指定の申請等の法的手続きの方法

- ホ 委託処理

- ① 収集運搬業者(積替・保管を含む。)の許可番号、事業の範囲、許可期限等

- ② 中間処理業者、最終処分業者の許可番号、事業の範囲、許可期限等

- ③ 処分施設の現地確認方法

- ヘ 添付書類

- ① 産業廃棄物処理委託契約書

- ② 処理業者の許可証(写し)

なお、再生資源の利用の促進に関する法律においては、一定規模以上の工事について再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を作成するとともに、実施状況を把握して、工事完成後1年間保存することが義務づけられているので留意すること。

- イ 工事概要

(5) 作業所(現場)の運営

作業所(現場)において処理計画に沿った処理を実行するためには、関係者の理解と協力が必要である。また、下請業者とは、十分に打合せを行う必要があり、新規の入場者教育や日々の打合せの際に、作業所(現場)の廃棄物処理方針を周知させるとともに、職長会などを活用した管理体制を整えることが重要である。

4 委託処理の際の手続き

4.1 産業廃棄物の委託処理

|

(解説)

- (1) 廃棄物処理法では、排出事業者が自らの責任において産業廃棄物を適正に処理することと定めており、その処理を他人に委託する場合には、収集運搬業者又は処分業者等に委託しなければならない。この際、許可証の以下の項目について、委託しようとする産業廃棄物の処理の業務をその事業の範囲に含んでいることを確認しなければならない。

- ① 業の区分

- ② 許可期限及び条件

- ③ 産業廃棄物の種類・積替え又は保管の有無(収集運搬業のみ)

- ④ 発生地と処分地の都道府県知事等の許可(収集運搬業のみ)

- ⑤ 産業廃棄物の種類・処分の方法・施設の能力(処分業のみ)

このほか、処分業者について、実地調査や写真等により施設の状況を確認する。

- (2) 排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の委託契約は、それぞれ書面により行わなければならない。

また、委託契約書には以下の事項についての条項を含まなければならない。

- ① 廃棄物の種類・数量

- ② 処理業者の事業の範囲

- ③ 運搬の最終目的地の所在地(収集運搬の委託契約時)

- ④ 処分(又は再生)場所の所在地及びその方法、施設の処理能力(処分の委託契約時)

- ⑤ 適正な処理のために必要な下記の情報の提供に関する事項

- ・当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

- ・通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項

- ・他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項

- ・その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

- ⑥ 業務終了時の処理業者から排出事業者への報告に関する事項

- ⑦ 委託契約を解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項

- ⑧ 収集運搬業者と処分業者が異なる場合、それぞれ相手の氏名又は名称

- ⑨ 積替・保管施設経由の有無と施設所在地、保管できる廃棄物の種類(収集運搬の委託契約時)

- ⑩ 安定型産業廃棄物を委託する場合、積替・保管施設において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項(収集運搬で積替・保管施設を経由する場合の委託契約時)

- ⑪ 委託者が受託者に支払う料金

- ⑫ 委託契約の有効期間

この他、以下の条項を盛り込むことが考えられる。 - ⑬ 積替・保管施設を経由する場合、有価物回収の有無とその種類

- ⑭ 積替・保管施設を経由する場合、区画の設定方法

- ⑮ 支払方法

- ⑯ 契約に違反した場合の措置

- ⑰ 積替・保管施設を経由する場合、廃棄物の手選別等の許否

なお、積替・保管施設を経由する場合、排出事業者は⑬に関連して必要となる情報の提供を収集運搬業者に求めることが望ましい。

* ⑧については、別途文書で通知も可能である。

- (3) 排出事業者は、処理業の許可を要しない以下の業者に処理委託する場合であっても、廃棄物処理法に定める委託基準を遵守しなければならない。

- ① 古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維の再生専門業者に委託する場合

- ② 都道府県知事等が再生利用指定を行った業者に当該廃棄物の再生を委託する場合(再生利用指定には一般指定、個別指定がある。9章参照)

- ③ 広域的に再生利用することが適当であるとして厚生大臣の指定を受けた製造事業者等に当該廃棄物の再生を委託する場合

- ④ 一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合しているとして、厚生大臣の認定を受けた者に当該廃棄物の再生を委託する場合(河川法第6条第2項に規定する高規格堤防の築堤材として使用する建設汚泥。9章参照)

- (4) 委託を受けた処理業者は、産業廃棄物の処理を他人に再委託してはならない。ただし、排出事業者が書面により承諾した場合に限り、再委託することができる。この場合、再委託しようとする処理業者は、排出事業者に対して再委託者の氏名又は名称及び当該再委託が委託基準に適合する旨を明らかにし、排出事業者の書面による承諾を受けなければならない。

- (5) マニフェストは、排出事業者が、産業廃棄物の委託処理に際し、廃棄物の流れを把握することを目的として交付、使用するものである。

これまでは、特別管理産業廃棄物の委託処理についてマニフェストの使用が義務付けられていたが、平成10年12月1日からは、特別管理産業廃棄物を含む全ての産業廃棄物の委託処理にあたり、マニフェスト又は電子マニフェストの使用が義務付けられることとなった。

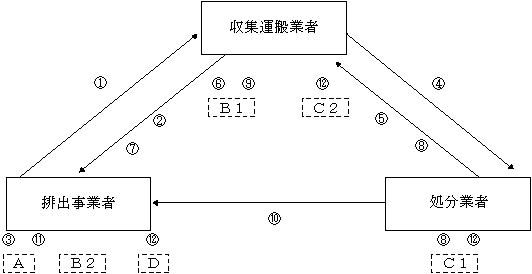

以下に、マニフェストの運用例(6枚複写のマニフェスト)を示す。

- ① 排出事業者は、6枚複写のマニフェストに必要事項を記入し、署名した後、廃棄物とともに収集運搬業者に6枚とも手渡す。

- ② 収集運搬業者は、マニフェストに署名し、6枚のうちA票を排出事業者に返す。

- ③ 排出事業者は、A票を保管する。

- ④ 収集運搬業者は、運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日等を記載し、B1票からD票までの5枚を廃棄物とともに処分業者に手渡す。

- ⑤ 処分業者は5枚に受領済印を押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。

- ⑥ 収集運搬業者は、B1票を保管する。

- ⑦ 収集運搬業者は、B2票を10日以内に排出事業者に返す。排出事業者は、B2票を受け取った日をA票及びB2票の「写し受領日・収集運搬」欄に記入する。

- ⑧ 処分業者は、処分完了後、処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日を記載の上、処分完了印を押印し、C1票を保管、C2票を10日以内に収集運搬業者に返送する。

- ⑨ 収集運搬業者は、B1票と返却されたC2票の照合により、委託された廃棄物が適正に処理されたことを確認する。

- ⑩ 処分業者は、D票を10日以内に排出事業者に返送する。排出事業者は、D票を受け取った日をA票及びD票の「写し受領日・処分」欄に記入する。

- ⑪ 排出事業者は、A票と返却されたB2票、D票の照合により、委託した廃棄物が適正に処理されたことを確認し、検印を押印する。

- ⑫ 排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、それぞれA票・B2票・D票、B1票・C2票、C1票を5年間保管する。

- ⑬ 万一、マニフェスト交付日から90日(当該マニフェストが特別管理産業廃棄物に係るものである場合にあっては60日)以内にB2票又はD票が排出事業者の元に返送されない場合は、排出事業者は速やかに委託した廃棄物の処理状況を把握するとともに「産業廃棄物管理票未回収状況報告書」を関係都道府県知事等に提出する。

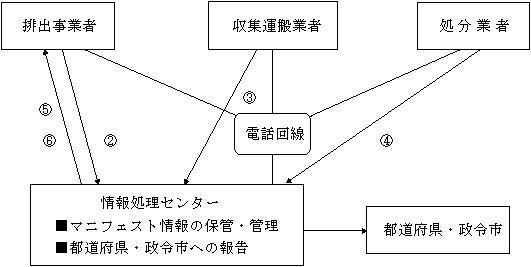

- (6) 電子マニフェストとは、マニフェストに代えて、電子情報処理組織(情報処理センターのホストコンピュータと排出事業者、収集運搬業者、処分業者のパーソナルコンピュータとを電話回線で接続したコンピュータ・ネットワーク)を使用して、収集運搬業者から運搬が終了したことや、処分業者から処分が終了したことの報告を受けて、管理を行うものである。

以下に、電子マニフェストの運用例を示す。

- ① 電子マニフェストの利用を希望する排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、名称、所在地、暗証番号等をあらかじめ情報処理センター(以下「センター」という。)に登録する。センターは、加入者としてID番号を付与し、登録結果を返送する。

- ② 排出事業者は収集運搬業者へ廃棄物を引き渡した後遅滞なく、廃棄物の種類、数量、運搬又は処分受託者等の委託に関する情報をセンターに登録する。

- ③ 収集運搬業者は、目的地までの運搬を終了した場合、その旨を3日以内にセンターに報告する。

- ④ 処分業者は、処分が終了した場合、その旨を3日以内にセンターに報告する。

- ⑤ センターは運搬又は処分が終了した旨を排出事業者へ通知する。排出事業者は、センターからの運搬終了、処分終了通知により、委託した廃棄物の運搬又は処分が終了したことを確認する。

- ⑥ 引き渡しから90日(当該登録が特別管理産業廃棄物に係るものである場合にあっては60日)以内に終了報告がなされない場合、センターから排出事業者に期限切れ情報が通知される。これを受けて排出事業者は、速やかに委託した廃棄物の処理状況を把握するとともに、「運搬又は処分終了報告未受領報告書」を関係都道府県知事等に提出する。

- (7) 排出事業者は、産業廃棄物を排出する事業場(原則として作業所)ごとに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を年度ごとに作成し、翌年度の6月30日までに当該事業場(原則として作業所)を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

ただし、電子マニフェストを使用する場合は情報処理センターが都道府県知事等に報告を行うため、排出事業者は、電子マニフェストで登録したものについては当該報告書の提出が不要となる。

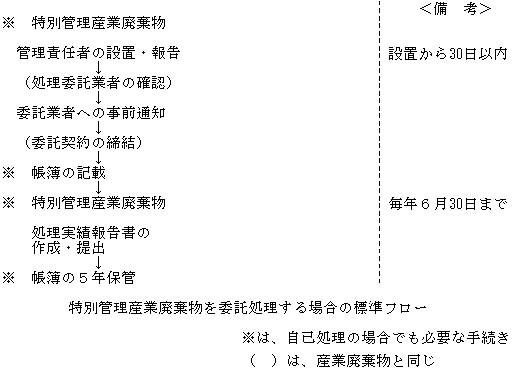

4.2 特別管理産業廃棄物の処理特別管理産業廃棄物の排出事業者は、4.1の規定によるほか、次の事項を遵守しなければならない。

|

(解説)

- (1) 特別管理産業廃棄物を発生する事業場(原則として作業所)・事業者については、通常の産業廃棄物と異なる各種の手続き・報告等が必要であるため、下の標準フローを参照して不備のない様に留意しなければならない。

- (2) 特別管理産業廃棄物の排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法第12条の2において厚生省令で定める資格を有する者とされており、厚生大臣が認定する講習を修了した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者でなければならない。

- (3) 特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更した事業場(原則として作業所)は、30日以内に「特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書」を都道府県知事等に提出しなければならない。

- (4) 特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者又は処分業者に委託しなければならない。特別管理産業廃棄物の処理業許可は、産業廃棄物の処理業許可とは別に取得すべきものであるので、特に留意しなければならない。この際、許可証の提示を求めること等により、4.1(解説)(1)と同様の事項を確認しなければならない。

- (5) 排出事業者は、特別管理産業廃棄物の処理を委託しようとする処理業者に対し、あらかじめ、以下の事項を書面で通知しなければならない。

- ① 廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿

- ② 廃棄物を取り扱う際の注意すべき事項

- (6) 排出事業者は、委託契約にあたっては、4.1(解説)(2)によらなければならない。また、委託を受けた処理業者がやむを得ず再委託を行う場合は、4.1(解説)(4)によらなければならない。

- (7) 排出事業者は、特別管理産業廃棄物を排出する事業場(原則として作業所)ごとに帳簿を備え、廃棄物の種類ごとに毎月末までに前月中における必要事項を記載しなければならない。この帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。なお、自己処理を行う場合であっても、同様に保存しなければならない。

- (8) 排出事業者は、「特別管理産業廃棄物処理実績報告書」を年度ごとに作成し、翌年度の6月30日までに当該事業場(原則として作業所)を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。なお、自己処理を行う場合であっても、同様に提出しなければならない。

5 発生の抑制

|

発注者、元請業者は、建設廃棄物の発生の抑制を図るため、企画設計段階、施工計画段階、施工段階の各段階において工法・資材の検討等に努める必要がある。また、建設廃棄物の発生抑制に資する各種の工法等の技術開発に努めることが重要である。

|

(解説)

廃棄物の最終処分場の受入れ容量には限界があるため、廃棄物を発生させない工夫が必要となる。そのような視点から、建設廃棄物の発生の抑制は、設計・施工の計画時に十分検討することが必要であり、そのためには発注者、元請業者は、下請業者、建設資材の製造事業者等と打ち合わせを十分に行い、了解を取りながら進めることが必要である。

表5―1に、建設廃棄物の発生抑制の具体的方策(例)を掲げる。建物規模、建築種別によって採用する工法、資材等が異なるが、発生抑制の検討に当たり参考とされたい。

また、ここに掲げた以外にも、発生抑制に資する各種工法の技術開発、建設する工作物が、将来、廃棄物となることを想定し解体時において廃棄物としての発生量が少なくなるような工法の開発等に努めることが重要である。

表5―1 建設工事等における発生抑制の具体的方策(例)

凡例 ◎:主推進者 ○:推進者 △:関係者

|

段階

|

項目

|

具体的方策

|

発注者

|

排出事業者

|

下請業者

|

資材製造業者

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

企画・設計

|

基準寸法の統一

|

①スパン・階高の統一

|

||||

|

●工業化が容易

|

○

|

◎

|

○

|

△

|

||

|

●型枠→繰り返し使用・場外加工

|

◎

|

○

|

||||

|

●鉄筋→現場切断の減少

|

○

|

◎

|

||||

|

●仕上材→場外加工

|

◎

|

△

|

○

|

|||

|

②規格材の活用

|

||||||

|

●く体・仕上げの規格材使用

|

○

|

◎

|

△

|

○

|

||

|

工業化工法の検討

|

①く体の工業化

|

|||||

|

●部材のPC化

|

◎

|

○

|

△

|

○

|

||

|

●ハーフPC(GRC・薄肉PCも含む)の採用

|

◎

|

○

|

△

|

|||

|

●ハイブリット工法の採用

|

△

|

◎

|

○

|

○

|

||

|

●湧水フォームの採用→湧水ピットを止める

|

○

|

◎

|

△

|

|||

|

●鉄骨及び一部PC階段の採用

|

◎

|

◎

|

○

|

|||

|

●金属製カーテンウォールの採用

|

◎

|

○

|

○

|

|||

|

●合成床の採用

|

△

|

◎

|

○

|

△

|

||

|

●断熱複合合材の採用

|

△

|

◎

|

△

|

○

|

||

|

●FR鋼の採用→耐火被覆の省略

|

◎

|

○

|

○

|

|||

|

②仕上げの工業化

|

||||||

|

●外装パネル化

|

◎

|

○

|

○

|

|||

|

●乾式間仕切り(ノンスタッド構造)の採用

|

◎

|

△

|

||||

|

●システム天井の採用

|

◎

|

○

|

||||

|

●既成家具類・ユニット化製品の採用

|

◎

|

○

|

○

|

|||

|

●既成木製品の採用

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

その他

|

①空調工事でグラスウールダクトの採用

|

○

|

◎

|

○

|

||

|

②再生材の使用

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

施工計画

|

総合仮設計画の検討

|

①総合仮設計画で廃棄物の検討

|

||||

|

●廃棄物分別スペースの確保

|

◎

|

○

|

||||

|

●破砕施設の検討

|

◎

|

○

|

||||

|

●残コンクリート処理の検討

|

◎

|

◎

|

||||

|

●垂直水平移送方法の検討により省梱包化

|

◎

|

○

|

○

|

|||

|

●廃棄物を集積場へ移送する方法の検討

|

◎

|

○

|

||||

|

②原単位総排出量の目標値設定

|

◎

|

○

|

||||

|

工法の検討

|

①く体の工業化

|

|||||

|

●部材のPC化

|

○

|

◎

|

○

|

○

|

||

|

②工事種別毎の検討

イ 仮設工事

|

||||||

|

●構台部材接合に締付治具の使用

|

◎

|

○

|

○

|

|||

|

●構真柱のPC化

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

ロ 型枠工事

|

||||||

|

●打込型枠、システム型枠、鋼製・PC床版の検討

|

○

|

◎

|

○

|

△

|

||

|

●構造鉄筋付き鋼製床型枠の検討

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

●型枠の場外加工

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

ハ 鉄筋工事

|

||||||

|

●溶接閉鎖型フープ、スターラップの検討

|

○

|

◎

|

○

|

△

|

||

|

ニ ALC工事

|

||||||

|

●施工図により工場加工

|

○

|

○

|

◎

|

|||

|

ホ 内装工事

|

||||||

|

●乾式間仕切りの検討

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

●間仕切りのユニット化

|

◎

|

△

|

○

|

|||

|

●家具・木建具の既製品使用の検討

|

○

|

○

|

◎

|

|||

|

●工場塗装の検討

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

ヘ 外装工事

|

||||||

|

●タイル等打込によるPC化

|

○

|

◎

|

○

|

△

|

||

|

●鋼板外装の下地鉄骨一体型を採用

|

◎

|

○

|

△

|

|||

|

ト 設備工事(電気・給排水設備)

|

||||||

|

●配管類の場外工場での加工

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

●配線・配管類のユニット化

|

○

|

◎

|

○

|

|||

|

●設備シャフトのパネル化

|

○

|

○

|

◎

|

|||

|

●設備のユニット化

|

○

|

○

|

◎

|

|||

|

施工

|

発生抑制体制の整備

|

①廃棄物対策組織の編成

|

||||

|

●役割分担の明確化

|

◎

|

○

|

||||

|

●会議の開催(職長会)

|

◎

|

◎

|

||||

|

●場内パトロールの実施

|

◎

|

◎

|

||||

|

●分別ルール等新規入場者の教育

|

◎

|

○

|

||||

|

●地元への還元(空き缶、ダンボールを地元へ提供)

|

◎

|

○

|

||||

|

②廃棄物の回収施設を設置

|

◎

|

○

|

||||

|

工法の採用・実施

|

①工事種別ごとの採用・実施

イ 解体工事

|

|||||

|

●指定副産物を再生施設へ搬出

|

◎

|

○

|

||||

|

●分別の徹底

|

◎

|

○

|

||||

|

ロ 型枠工事

|

||||||

|

●大型型枠、鋼製型枠、ラス・セメント成形板等の打込型枠の採用

|

◎

|

○

|

△

|

|||

|

●システム型枠の採用

|

◎

|

○

|

△

|

|||

|

●鋼製床型枠の採用

|

△

|

◎

|

△

|

○

|

||

|

●場外加工

|

○

|

◎

|

△

|

|||

|

ハ 鉄筋工事

|

||||||

|

●柱、梁、床、スラブ鉄筋の工場組立

|

◎

|

△

|

○

|

|||

|

ニ コンクリート工事

|

||||||

|

●残コンクリートの利用計画

|

◎

|

○

|

参考:建設副産物管理ガイドブック(平成10年5月)

(社)建築業協会

6 分別・保管

6.1 分別

|

(解説)

(1) 分別の必要性

建設廃棄物の再生利用等による減量化を含めた適正処理を図るためには、分別が前提条件となる。

排出事業者は、現場内で再生利用するもの、中間処理施設に搬入するもの、最終処分場に搬入するもの等それぞれの処理・再生利用に応じた分別を行わなければならない。この際、搬入する施設の許可品目に応じた分別を行わなければならない。

特に、安定型最終処分場の環境汚染が生じないようにするために、安定型産業廃棄物にそれ以外の廃棄物が付着混入しないように分別を徹底しなければならない。

(2) 分別の考え方

- ①再生可能品目の分別

- 金属くず、木くず、ダンボール、アスファルト・コンクリート破片、コンクリート破片、ロックウール化粧吸音板、ロックウール吸音・断熱・保温材、ALC板、石膏ボード等は再生可能品目である。再資源化を促進するため、このような再生可能品目の分別を徹底すること。

- ②一般廃棄物の分別

- 現場作業員の生活系廃棄物(生ごみ、新聞、雑誌等)は、直接工事から排出される廃棄物と分別すること。

- ③安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物の分別

- 建設工事に伴って生じた安定型産業廃棄物については、現場で、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物に分別排出し、埋立までの間に、安定型産業廃棄物にそれ以外の廃棄物が付着混入しないようにしたものは、安定型最終処分場で処分することができる。

したがって、安定型産業廃棄物にそれ以外の廃棄物が混合しないよう、分別を徹底しなければならない。 - ④中間処理に適合した品目の分別

- 破砕・焼却等の中間処理を行う場合、それぞれの許可に適合した品目に分別しなければならない。

- ⑤その他の分別

- ボンベ等の危険物や有機溶剤等は他の廃棄物と区分し、取扱いには十分注意すること。

(3) 分別の実施

- ①分別計画

-

- イ 排出事業者は、あらかじめ、分別計画を作成するとともに、下請業者や処理業者に対し分別方法の周知徹底を図ること。

- ロ 処理施設の受け入れ条件を十分検討し、条件に応じた分別計画を立てること。

- ハ 工事の進捗によって排出される廃棄物の種類が違うので、工程に見合った分別計画を立てること。

- ニ 敷地条件により、廃棄物の集積場を設置するかどうか、集積場までの運搬はどうするか、具体的に計画を立てること。

- ②分別表示

- 廃棄物集積場や分別容器に廃棄物の種類を表示し、現場の作業員が間違わずに分別できるようにすること。参考として、表6―1に建設廃棄物の分別表示と品目の例を示す。

- ③分別容器

- 分別品目ごとに容器(小型ボックス、コンテナー等)を設け、分別表示板を取付けること。また、運搬時点では分別したものが混合しないよう注意し、運搬すること。

表6―1 建設廃棄物の分別表示と品目(例)

|

不要木製型枠材、不要造作・建具材、木製梱包材など

|

|

コンクリート塊、モルタルくずなど

|

|

鉄筋くず、金属加工くず、ボルト類、スチールサッシ、アルミサッシ、メタルフォームなど

|

|

ダンボール

|

|

石膏ボード

|

|

ロックウール吸音板

|

|

電線くず

|

|

塩ビ管

|

|

大工建具工事等の小片木くず、包装紙、壁紙、布きれ、ウェス、軍手など

|

|

レンガくず、ガラスくず、グラスウール、ビニールシートなど

|

|

食事の残さなど

|

|

発泡スチロール

|

参考:建設副産物管理ガイドブック(平成10年5月)

(社)建築業協会

6.2 作業所(現場)内保管 排出事業者は、建設廃棄物を作業所(現場)内で保管する場合、廃棄物処理法に定める保管基準に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに保管すること。

|

(解説)

現場で分別したものは、早期に現場外へ搬出することが望ましい。しかし、一時的に現場内で保管しなければならない場合には、周辺の生活環境の保全が十分確保できるよう、以下の項目に留意する必要がある。

建設廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法の基準に従わなければならない。

- ①保管施設により保管すること。

- ②飛散・流出しないようにし、粉塵防止や浸透防止等の対策をとること。

- ③汚水が生ずる恐れがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝等を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。

- ④悪臭が発生しないようにすること。

- ⑤保管施設には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

- ⑥周囲に囲いを設けること。なお廃棄物の荷重がかかる場合には、その囲いを構造耐力上安全なものとすること。

- ⑦廃棄物の保管の場所である旨その他廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。掲示板は縦及び横それぞれ60cm以上とし、保管の場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先、廃棄物の種類、積み上げることが出来る高さ等を記載すること。

- ⑧屋外で容器に入れずに保管する場合、廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下、廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側2mは囲いの高さより50cm以下、2m以上内側は勾配50%以下とすること。

このほか、建設廃棄物の保管にあたっては以下によること。 - ⑨可燃物の保管には消火設備を設けるなど火災時の対策を講ずること。

- ⑩作業員等の関係者に保管方法等を周知徹底すること。

- ⑪廃泥水等液状又は流動性を呈するものは、貯留槽で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止するための堤防等を設けること。

- ⑫がれき類は崩壊、流出等の防止措置を講ずるとともに、必要に応じ散水を行うなど粉塵防止措置を講ずること。

なお、③、⑤、⑥、⑦については(囲いの設置、保管場所の表示については除く。)、平成11年4月1日から適用される。

7 収集運搬

7.1 収集運搬

|

(解説)

- (1) 排出事業者が建設廃棄物の収集運搬を委託する場合には、その搬出に立会うとともに、必要事項を記載したマニフェストを交付する。また、マニフェストの交付にあたっては、必ず排出数量(重量、容量、容器の個数等)等の必要事項を記載すること。

また、期限内に収集運搬が的確に行われたかどうか確認を行うこと。電子マニフェストを使用する場合も、同様に、その搬出に立合うとともに必要事項の登録を行うこと。 - (2) 建設廃棄物の収集運搬にあたっては、廃棄物処理法に定める収集運搬の基準に従って行うほか、次の事項に留意することが必要である。

- ①運搬車両は、建設廃棄物の種類に応じた構造のものを使用する。特に、建設汚泥の運搬には、蓋付箱型ダンプトラック等その性状に応じた車両を使用する。

- ②産業廃棄物収集運搬業者の運搬車両には許可証の写しを備え、関係者から求められた場合は提示する。

- ③車両のタイヤ及び車体に廃棄物を付着させたまま運搬しないよう必要に応じて洗車、清掃を行う。

- ④荷こぼれのないよう荷積みの状況を確認し、運転中に飛散のおそれのないよう荷台をシート等で覆う。

- ⑤廃棄物の収集運搬については、道路交通法を遵守し、過積載を行ってはならない。

- (3) 排出事業者は、建設廃棄物の収集運搬を委託する場合には、4.1(2)の解説に示すとおり、収集運搬業者との委託契約書において必要な事項を記載しなければならないこととされている。排出事業者として、委託契約書に必ず記載すべき事項以外にその運搬方法等について、たとえば、収集運搬業者が同一車両で異なる作業所の廃棄物を運搬する場合において、車両に中仕切りを設ける等廃棄物が混合することがないような措置、あるいは、同一車両で異なる種類の廃棄物を運搬する場合において、種類ごとの容器に入れる等により廃棄物が混合しないような措置等、特に、収集運搬業者に指示すべき事項が有る場合は、その旨を契約書に記載することが必要である。

7.2 積替・保管

|

(解説)

- (1) 積替・保管施設は、廃棄物処理法に定める基準に適合するものでなければならない。

- (2) 収集運搬業者が行う積替・保管とは、収集運搬の一過程であり、輸送効率の向上を目的とする行為であり、中間処理ではない。

したがって、収集運搬業者が積替・保管施設において有価物の回収、利用を行うにあっては、排出事業者との委託契約書においてその旨を明らかにしておく等の手続きが必要である。

- ①排出事業者と収集運搬業者の委託契約書の中に、収集運搬過程で回収する有価物の種類及び回収の実施について明記する。

- ②排出事業者は、マニフェストに有価物回収量の見込みを記載し、収集運搬業者はマニフェストに回収した有価物の種類と回収量を記載する。電子マニフェストを使用する場合は、排出事業者は有価物回収量見込みをあわせて登録し、収集運搬業者は運搬終了報告時に有価物の種類と回収量を入力する。

- (3) 収集運搬業者が積替・保管を行う場合は、原則として廃棄物の搬入・搬出の都度、計量を行う。

- (4) 収集運搬業者が積替・保管施設から建設混合廃棄物を搬出する場合、排出事業者との委託契約書に基づき中間処理施設又は管理型最終処分場に運搬する。

- (5) 排出事業者が安定型産業廃棄物の運搬を委託する場合には、積替・保管場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項についても委託契約書に記載しなければならない。なお、排出事業者は、積替・保管場所において廃棄物の種類ごと、あるいは他の排出事業者の廃棄物と混合しないように区分して保管させる等、特に、指示すべき事項が有る場合には、その旨を委託契約書に記載する必要がある。

- (6) 積替・保管を行う収集運搬業者は、積替・保管施設ごとに帳簿を備え、排出事業者名、作業所(現場)名、産業廃棄物の種類、搬入年月日、搬入量、回収した有価物の種類及び回収量、搬出年月日、搬出量、搬出車両、搬出先等を記録し5年間保存しなければならない。

- (7) 排出事業者が作業所(現場)から建設廃棄物を運搬し、作業所(現場)以外の場所で保管する行為は、運搬に伴う保管であり、積替えのための保管基準が適用される。

8 中間処理(再生を含む。)

8.1 基本的事項

|

(解説)

- (1) 中間処理とは次の目的のために行う処理をいう。

- ① 原材料として利用するための破砕、溶融等の処理(再生)

- ② 減量・減容化のために行う焼却、破砕等の処理

- ③ 安定化、無害化のために行う中和、溶解等の処理

- ④ 埋立処分するための前処理として行う破砕、脱水等の処理

建設廃棄物の処理にあたっては、直接埋立処分するのではなく、再生利用、減量化等のために中間処理をすることが望ましい。

また、埋立処分する場合で、埋立処分基準に適合していないものは、必ず、中間処理しなければならない。

どのような中間処理をするかは、受入れ施設の条件、作業所の状況等を考慮して選定することが必要であるが、まず、再生利用、減量化について可能性を検討することが重要である。

- (2) 中間処理施設においては、その設置の許可において廃棄物の種類を限定し中間処理の許可が与えられている。そのため、排出事業者が中間処理を委託する場合には、その許可の範囲に適合するように廃棄物を分別することが原則となる。

しかし、作業所内で分別することが困難でやむを得ず建設混合廃棄物として排出する場合には、破砕・焼却等の中間処理にあたり、あらかじめ選別設備をおいて選別し、再生利用、減量化に努める必要がある。 - (3) 中間処理施設においては、マニフェストあるいは電子マニフェストとの整合、処理能力に見合った処理等中間処理施設の維持管理のため、廃棄物の受け入れの都度、廃棄物の種類ごとに計量を行う。

8.2 中間処理施設

|

(解説)

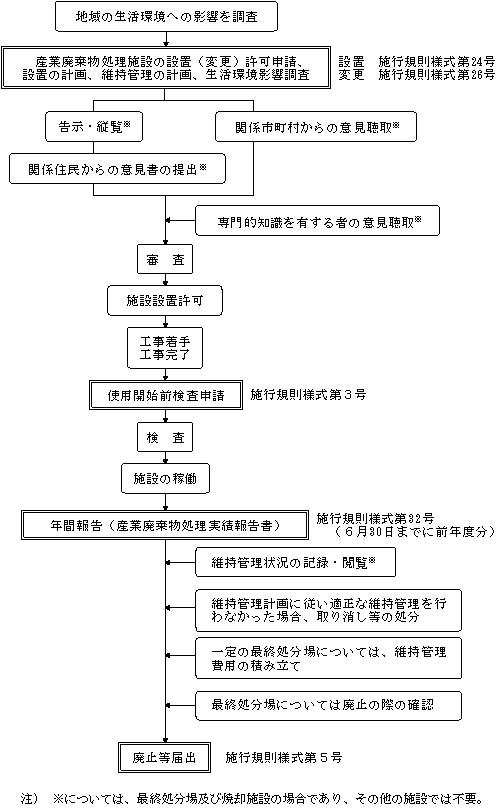

(1) 設置許可を要する中間処理施設の設置

建設廃棄物の中間処理施設のうち、表8―2に該当するものの設置にあたっては、廃棄物処理法に基づく都道府県知事等の許可が必要であり、図8―1の手続きをしなければならない。

表8―2 施設設置にあたり許可を要する産業廃棄物処理施設(中間処理)抜粋

(法第15条第1項 施行令第7条)

|

処理施設名

|

規模

|

備考

|

|---|---|---|

|

①汚泥の脱水施設

|

処理能力10m3/日を超えるもの。

|

|

|

②汚泥の乾燥施設

|

処理能力10m3/日を超えるもの。

|

○天日乾燥にあっては100m3/日を超えるもの。

|

|

③廃油の焼却施設

|

処理能力1m3/日を超えるもの、200kg/時間以上又は火格子面積2m2以上。

|

○廃油であってPCB汚染物であるものを除く。

|

|

④廃プラスチック類の破砕施設

|

処理能力5t/日を超えるもの。

|

|

|

⑤廃プラスチック類の焼却施設

|

処理能力100kg/日を超えるもの又は火格子面積2m2以上。

|

○廃プラスチック類であってPCB汚染物であるものを除く。

|

|

⑥その他木くず等の焼却施設

|

処理能力200kg/時間を超えるもの又は火格子面積2m2以上。

|

○汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設は除く。

|

注

- 1) 産業廃棄物処理施設の処理能力とは、当該施設に投入される前の時点における産業廃棄物の量である。

- 2) 1日当たりの処理能力とは、産業廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合は実稼働時間における定格標準能力を意味する。ただし、実稼働時間が1日当たり8時間に達しない場合には稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力とする。

- 3) 2種類以上の産業廃棄物を同時または別々に焼却する場合は、それぞれの産業廃棄物を単独に処理した場合の公称能力でとらえる。

図8―1 施設設置に関する必要な手続き

(2) 生活環境影響調査

表8―2に該当する施設の設置にあたっては、廃棄物処理法に定める生活環境影響調査を実施し、その結果を許可申請書に添付しなければならない。

調査を行う事項は、当該施設の稼働並びに当該施設に係る廃棄物の搬出入及び保管に伴って生じると考えられる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項であり、施設の種類及び規模並びに処理される廃棄物の種類及び性状を勘案して必要な調査事項を選定することが必要である。

(3) 中間処理施設の構造及び維持管理

表8―2に該当する施設の設置にあたっては、廃棄物処理法に定める構造基準及び設置者が自ら定めた設置に関する計画に適合していなければならない。

また、施設の維持管理にあたっては、廃棄物処理法に定める維持管理基準及び設置者が自ら定めた維持管理に関する計画に従って行わなければならない。

なお、それ以外の施設の設置及び維持管理にあたっても、適正処理の観点から同様の基準を遵守すること。

(4) 中間処理施設の設置に係る諸法令

中間処理施設の設置にあたっては、廃棄物処理法以外にも、以下に示すように大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法等の関係法令に定められた基準に従わなければならない。これらの規制については、条例による上乗せ等がある場合もあるので、十分な事前検討が必要である。

- ① 脱水施設

水質汚濁防止法、下水道法、河川法

悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法 - ② 焼却施設

水質汚濁防止法、大気汚染防止法、消防法

騒音規制法、建築基準法 - ③ 破砕施設 騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法

(5) 記録・閲覧

表8―2に該当する焼却施設の設置者は、廃棄物処理法に基づき、施設の維持管理状況を記録し、地域住民等の生活環境の保全上利害関係を有する者の閲覧の求めに応じなければならない。

8.3 選別設備

|

(解説)

- (1) 建設廃棄物を選別設備で選別した結果、熱しゃく減量を5%以下とした安定型産業廃棄物を、埋立までの間に、紙くず、木くず、繊維くず等安定型産業廃棄物以外の廃棄物が付着混入することがないようにした場合に限り、当該選別物は安定型最終処分場で処分することができる。

選別しても、安定型産業廃棄物に該当しないものは、管理型最終処分場で処分すること。 - (2) 選別設備は、その目的に応じ以下の機能に対して、十分な能力を有していることが必要である。

- ① 建設混合廃棄物はコンクリート破片や金属くずといった再生し資源化できるものを多く含んでおり、これらのリサイクルを進めるためにはリサイクルすることが可能なものを選別する機能

- ② 建設混合廃棄物には安定型産業廃棄物以外に木くずなどの廃棄物が混入しており、安定型最終処分場に処分するために、熱しゃく減量を5%以下とした安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物に選別する機能

- ③ 建設混合廃棄物は可燃物と不燃物が混合しており、これを焼却するためには、可燃物だけを選別する必要があり、後工程の処理に適合するように選別する機能

- (3) 人手による選別は、選別手段の一つではあるが、それのみで建設混合廃棄物全体に対する選別能力を有しているとはいい難い。したがって、選別設備として中間処理に位置付けられるためには、各種の選別機(ふるい、風力、磁力、電気等)、コンベア、破砕機等が組み合わされた施設で、人手による選別が補助的に行われている施設でなければならない。

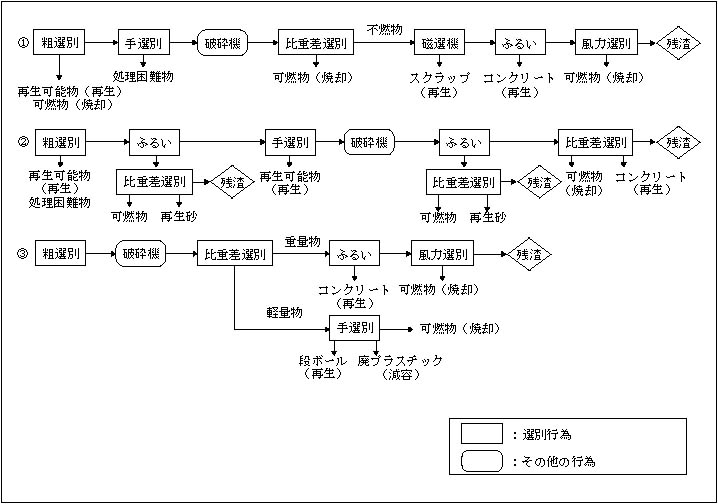

図8―2に選別設備の設備システムの例を示す。

図8―2 選別設備のシステム(例) - (4) 選別設備の構造は、廃棄物処理法に定める技術上の基準の共通基準に適合しているほか、次によることが必要である。

- ① 破砕、篩い分けによって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。

- ② 選別したものが混合しないよう、選別した廃棄物ごとの保管場所が設けられていること。

- (5) 選別設備の維持管理は、廃棄物処理法に定める維持管理の技術上の共通基準に適合しているほか、次によることが必要である。

- ① 破砕、篩い分けによって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。

9 再生利用

|

(解説)

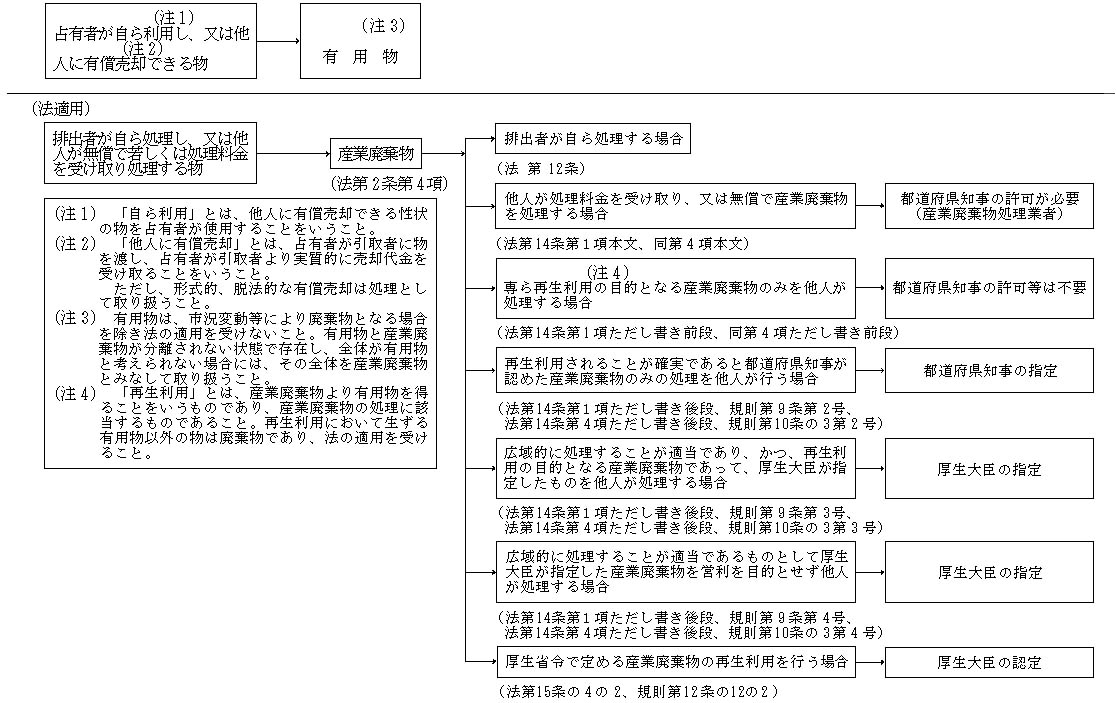

- (1) 自ら利用

「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状のものを排出事業者(占有者)が自ら使用することをいい、他人に有償で売却できないものを排出事業者が使用することは「自ら利用」に該当しない。

なお、有償売却できる性状のものとは、利用用途にてらして有価物に相当する品質を有するものをいう。建設汚泥及びがれき類の自ら利用にあたっては、その利用用途に応じた適切な品質を有していることが必要である。 - (2) 有償売却

廃棄物を破砕や選別等の処理を行い、有価物として、他の排出事業者の現場等で再生利用が出来るようにする必要がある。

当然のことながら、形式的、脱法的な有償売却は、廃棄物の処理として取り扱われるものであること。 - (3) 再生資材の利用

元請業者及び発注者は、他の排出事業者から排出された廃棄物で破砕や選別等の処理により再生された骨材等の利用に積極的に努めることが必要である。 - (4) 廃棄物の再生利用認定制度の活用(法第15条の4の2)

再生利用認定制度とは、一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合していることについて厚生大臣が認定する制度で、認定を受けた者については処理業及び施設設置の許可を不要とすることにより、再生利用を容易に行えるようにするものである。

認定の対象はそれ自体が生活環境の保全上支障を生じさせない蓋然性の高いものに限定され、平成9年12月26日付けの厚生省告示で、河川法第6条第2項に規定する高規格堤防(以下「高規格堤防」という。)の築堤材として使用する建設汚泥(シールド工法若しくは開削工法を用いた掘削工事、杭基礎工法、ケーソン基礎工法若しくは連続地中壁工法に伴う掘削工事又は地盤改良工法を用いた工事に伴った生じた無機性のものに限る。)が認定の対象となっている。 - (5) 廃棄物の再生利用指定制度の活用(規則第9条第2号、第10条の3第2号)

再生利用指定制度とは、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を都道府県知事等が指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることによって再生利用を容易に行えるようにするものである。

再生利用指定制度には、個別指定と一般指定がある。

- ① 個別指定

指定を受けようとする者の申請を受け、都道府県知事等が再生利用に係わる産業廃棄物を特定した上で再生利用業者を指定する。再生利用業者には「再生輸送業者」と「再生活用業者」があり、建設工事において発注者、元請業者とも異なる他の工事から排出される建設廃棄物の再生活用を行おうとする場合は、利用しようとする発注者又は元請業者が再生活用業者となり得る。 - ② 一般指定

都道府県等が再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、当該産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う者を一般的に指定するもの。

- ① 個別指定

- (6) 廃棄物の広域再生利用指定制度の活用(規則第9条第3号、第10条の3第3号)

広域再生利用制定制度とは、物の製造、加工等を行う者がその販売地点までの広域的な運搬システム等を活用して、当該製品等が産業廃棄物となった場合にその再生利用を容易に行えるようにするための制度である。具体的には、広域的に処理をすることが適当であり、再生利用の目的となる産業廃棄物及びこれを適正に処理することが確実である者を厚生大臣が指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることによって再生利用を促進するものである。

建設廃棄物関係では、これまでに、新築工事の現場等から排出される石膏ボード、ロックウール及び軽量気泡コンクリート製品の廃材がこの指定を受けている。 - (7) 建設汚泥を中間処理(焼成、固化、脱水、乾燥及びセメント・石灰等による安定処理等)し、その性状を改良したもの(以下「改良汚泥」という。)を、土質材料として利用する場合には有害物質が含まれていてはならない。したがって、利用に先立ち、汚泥の再生利用認定に係る金属等の基準(平成9年12月26日厚生省告示第261号別表 参照)を満足していることが必要となる。また改良汚泥の利用にあたっては、生活環境の保全上支障が生じないよう品質、適用用途について十分検討を行うこと。

がれき類を再生資材として利用する場合は、有害物質の付着や含有がないことを確認する必要がある。またその利用にあたっては、生活環境の保全上支障が生じないよう品質、適用用途について十分検討すること。 - (8) 建設廃棄物の再生利用を促進するため、発注者と排出事業者は十分協議すること。

10 最終処分

10.1 基本的事項

|

(解説)

(1) 排出事業者は、建設廃棄物の最終処分を処理計画に基づき適正に行わなければならない。また、最終処分場の設置者は、廃棄物処理法で定める処分基準に従って建設廃棄物を埋立処分しなければならない。

特に、安定型最終処分場には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が付着、混入するおそれがないように十分な検査及び監視を行わなければならない。また、安定型産業廃棄物以外の廃棄物は、地中にある空間を利用した埋立処分を行ってはならない。

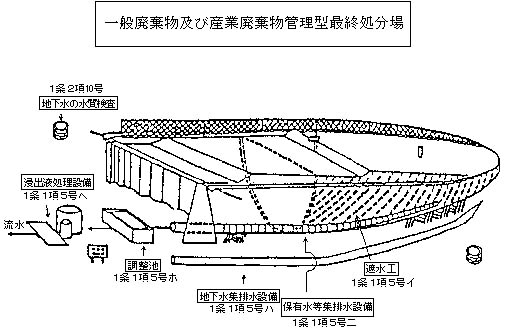

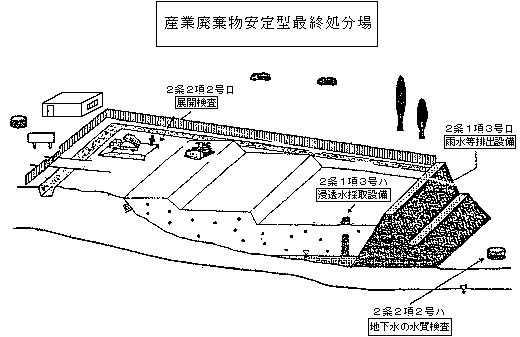

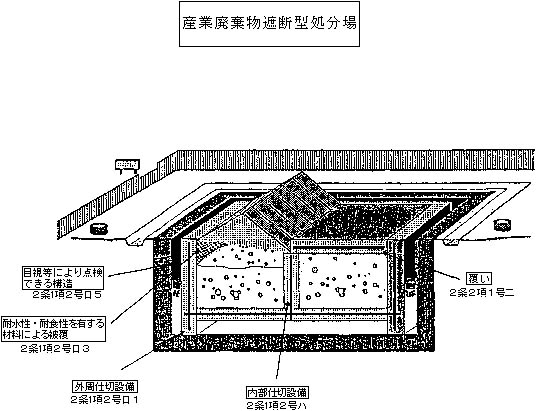

表10―1 最終処分場の種類

|

処分場の型式

|

処分される廃棄物の種類

|

許可が必要な規模

|

|

安定型最終処分場

|

廃プラスチック類、ゴムくず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類、金属くず(鉛製の管及び板、鉛蓄電池の電極、廃プリント配線板、廃石膏ボード、廃ブラウン管、有機質等が付着した容器包装を除く。)であり、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が付着、混入していないもの

|

全て

|

|

管理型最終処分場

|

廃油(タールピッチ類に限る。)、紙くず、木くず、繊維くず、判定基準を超えないが有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等特別管理産業廃棄物(梱包した廃石綿等(飛散性アスベスト)等

|

全て

|

|

遮断型最終処分場

|

特別管理産業廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等)、判定基準を超える有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等

|

全て

|

(2) 最終処分場への搬入にあたっては、排出事業者から受託した量を確認するため、廃棄物の計量を行う。

(3) 最終処分の方法には、埋立処分と海洋投入処分があるが、判定基準を満足する建設汚泥を除き建設廃棄物の海洋投入処分は禁止されている。

ただし、廃棄物処理法では埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には海洋投入処分を行わないこととされており、建設汚泥についても、極力海洋投入処分を行わないようにすること。

10.2 最終処分場

|

(解説)

(1) 最終処分場の設置

最終処分場の設置にあたっては、廃棄物処理法に基づき都道府県知事等の許可が必要であり、図8―1の手続きをしなければならない。また、廃棄物処理法以外にも関係法令(表10―2 参照)のうち該当するものについては、諸手続をしなければならない。

(2) 生活環境影響調査

最終処分場の設置にあたっては、廃棄物処理法に定める生活環境影響調査を実施し、その結果を許可申請書に添付しなければならない。

調査を行う事項は、最終処分場の稼働並びに最終処分場への廃棄物の搬入等に伴って生じると考えられる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項であり、最終処分場の規模並びに処理される廃棄物の種類及び性状を勘案して必要な調査事項を選定することが必要である。

(3) 最終処分場の構造、維持管理

最終処分場の設置にあたっては、廃棄物処理法に定める構造基準及び設置者が自ら定めた設置に関する計画に従わなければならない。また、最終処分場の維持管理にあたっては、廃棄物処理法に定める維持管理基準及び設置者が自ら定めた維持管理に関する計画に従うとともに、あらかじめ埋立管理計画を作成しこれに基づき維持管理を行うこと。

(4) 記録・閲覧

最終処分場の設置者は、廃棄物処理法に基づき、施設の維持管理状況を記録し、地域住民等の生活環境の保全上利害関係を有する者の閲覧の求めに応じなければならない。

表10―2 関係法令等

|

陸上埋立の場合

| |

|---|---|

|

土地利用計画面

|

|

|

自然環境保全面

|

|

|

防災面

|

|

(5) 維持管理積立金

管理型最終処分場の設置者は、廃棄物処理法に基づき、埋立終了後の維持管理を適切に行うため、あらかじめ最終処分場の維持管理費用を積み立てなければならない。(平成10年6月17日以降に埋立を開始した管理型最終処分場に適用される。)

(6) 最終処分場の廃止

最終処分場を廃止する場合は、廃棄物処理法に定める廃止基準に適合していることについて、都道府県知事等の確認を受けなければならない。

別表

表1 建築系混合廃棄物排出原単位(例)

|

用途

|

延床面積(m3)

|

原単位(t/m3)

|

|---|---|---|

|

事務所

|

3,000未満

|

0.037

|

|

3,000以上6,000未満

|

0.033

|

|

|

6,000以上10,000未満

|

0.039

|

|

|

10,000以上

|

0.023

|

|

|

計

|

0.033

|

|

|

集合住宅

|

3,000未満

|

0.042

|

|

3,000以上6,000未満

|

0.034

|

|

|

6,000以上10,000未満

|

0.026

|

|

|

10,000以上

|

0.025

|

|

|

計

|

0.036

|

|

|

全用途

|

3,000未満

|

0.040

|

|

3,000以上6,000未満

|

0.033

|

|

|

6,000以上10,000未満

|

0.027

|

|

|

10,000以上

|

0.025

|

|

|

計

|

0.034

|

参考:「建築系混合廃棄物の組成・原単位調査報告書」(平成8年11月)

(社)建築業協会・(社)全国産業廃棄物連合会

表2 建物の解体に伴う廃棄物発生原単位の事例(発生量kg/延床面積m2)

|

用途

|

構造

|

木くず

|

金属くず

|

ガラス・陶磁器くず

|

廃プラスチック類

|

がれき類4)

|

その他

|

合計

|

|

|

住宅

|

木造

|

95.8

|

9.2

|

77.0

|

3.7

|

244.0

|

128.8

|

558.3

|

|

|

SRC造

|

19.6

|

120.7

|

52.9

|

8.2

|

1163.0

|

2.3

|

1366.7

|

||

|

RC造

|

20.6

|

73.7

|

56.9

|

10.1

|

1221.5

|

7.9

|

1390.7

|

||

|

S造

|

89.3

|

26.9

|

―

|

―

|

411.4

|

6.3

|

533.9

|

||

|

非木造全体

|

37.6

|

69.5

|

54.9

|

9.2

|

1039.6

|

6.6

|

1217.4

|

||

|

事業所

|

木造

|

83.7

|

15.9

|

50.9

|

6.6

|

368.2

|

1.5

|

526.8

|

|

|

SRC造

|

6.4

|

177.6

|

49.2

|

12.6

|

1412.5

|

2.5

|

1660.8

|

||

|

RC造

|

5.5

|

126.5

|

32.7

|

9.7

|

1365.5

|

2.2

|

1542.1

|

||

|

S造

|

6.0

|

181.2

|

31.2

|

8.5

|

744.4

|

1.4

|

972.7

|

||

|

非木造全体

|

5.9

|

160.0

|

35.7

|

10.0

|

1213.2

|

2.1

|

1426.9

|

||

|

工場

|

木造

|

75.1

|

15.7

|

―

|

―

|

340.0

|

―

|

430.8

|

|

|

SRC造

|

―

|

―

|

―

|

―

|

―

|

―

|

―

|

||

|

RC造

|

0.7

|

157.4

|

22.4

|

3.3

|

1654.0

|

1.9

|

1839.7

|

||

|

S造

|

2.6

|

118.0

|

12.0

|

4.5

|

374.4

|

2.5

|

514.0

|

||

|

非木造全体

|

1.9

|

131.1

|

17.2

|

3.9

|

800.9

|

2.2

|

957.2

|

||

注

1) 各種の既存文献の発生原単位を単純平均したもの。

2) 解体調査等で一部の項目のみ調査している場合には、その調査項目のみ原単位を採用した。なお各項目の平均値の和を合計としている。

3) 建物構造と建物用途の内容

SRC造:鉄筋鉄骨コンクリート造

RC造:鉄筋コンクリート造

S造:鉄骨造

住宅:一戸建住宅、アパート、共同住宅、テラスハウス、寮、中高層住宅

事務所:事務所、店舗、学校、病院、ホテル

工場:工場、倉庫

4) がれき類とは、工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類するものである。

参考:「開発事業における廃棄物調査報告書」(平成7年3月)

大阪府環境保健部環境整備課

改良汚泥の適用用途標準等

表3―1 改良汚泥の適用用途標準

| \ |

用途

|

工作物の埋戻し

|

道路(路床)盛土

|

構造物の裏込め

|

道路路体用盛土

|

河川堤防

|

土地造成

|

||||||||||

|

高規格堤防

|

一般堤防

|

宅地造成

|

公園・緑地造成

|

||||||||||||||

|

区分

|

\ |

評価

|

付帯条件

|

評価

|

付帯条件

|

評価

|

付帯条件

|

評価

|

付帯条件

|

評価

|

付帯条件

|

評価

|

付帯条件

|

評価

|

付帯条件

|

評価

|

付帯条件

|

|

第1種

|

◎

|

最大粒径注意

|

◎

|

最大粒径注意

|

◎

|

最大粒径注意

|

◎

|

最大粒径注意

|

◎

|

最大粒径注意

|

◎

|

最大粒径注意

|

◎

|

最大粒径注意

|

◎

|

最大粒径注意

|

|

|

第2種

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

|

|

第3種

|

○

|

施工上の工夫

|

○

|

施工上の工夫

|

○

|

施工上の工夫

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

◎

|

―

|

|

|

第4種

|

×

|

/ |

×

|

/ |

×

|

/ |

○

|

施工上の工夫

|

×

|

/ |

○

|

施工上の工夫

|

○

|

施工上の工夫

|

○

|

施工上の工夫

|

|

凡例:

[評価]

◎:そのままで利用が可能なもの

○:施工上の工夫を行えば利用可能なもの

×:利用が不適なもの

[付帯条件]

―:充分な施工を行えばそのままで利用可能なもの

/:施工上の工夫をしても利用が不適なもの

表3―2 改良汚泥の土質材料としての品質区分と品質基準値

| \ |

基準値

|

コーン指数qc(KN/m2)

|

備考

|

|

区分

|

\ | ||

|

第1種

|

―

|

固結強度が高く礫、砂状を呈するもの

|

|

|

第2種

|

800以上

|

||

|

第3種

|

400以上

|

||

|

第4種

|

200以上

|

||

表3―3 品質管理項目および頻度

|

判定指数

|

試験項目

|

試験方法

|

頻度

|

|

コーン指数

|

締固めた土のコーン指数試験

|

JGS T716―1990に準拠

|

一日の処理量が200m3を超える場合、200m3ごとに1回、200m3以下の場合、1日に1回

|

注)1層毎の突き固め回数は25回とする。

試料は改良汚泥を一旦ときほぐし、9.5mmふるいを通過させたものとする。

参考:「建設汚泥リサイクル指針」(平成11年3月)

建設汚泥再生利用制度・技術マニュアル検討委員会

図1 有用物及び産業廃棄物の廃棄物処理法上の取扱い

<法適用関係>

(法適用なし)