法令・告示・通達

一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について

環整95号

[改定]

平成2年2月1日 衛環22号

(各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて環境衛生局水道環境部環境整備課長通達)

一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について、昭和五二年一一月四日環整第九四号厚生省環境衛生局水道環境部長通知(以下「部長通知」という。)により指示されたところであるが、なお、下記事項に留意のうえ、貴管下市町村を指導されたい。

記

1 部長通知1の(2)の一般廃棄物処理基本計画の策定について

(1) 基本的事項

- ① 本計画は、一○~一五箇年計画とするが、おおむね五年ごとに、または諸条件に大きな変動のあつた場合等必要に応じて見直すこと。

- ② 本計画には、別紙1に掲げる事項を定めること。

(2) 策定に当たつて検討すべき事項

- ① 本計画は、市町村における一般廃棄物の処理に係る長期的視点に立つた基本方針を明確にするものであり、その策定に当たつては、廃棄物処理をめぐる今後の社会・経済情勢、地域の開発計画、住民の要望等を踏まえた上で、一般廃棄物の処理施設の整備、収集・運搬の効率化、最終処分場の確保、財源の確保等について十分検討するとともに、それを実現するための現実的かつ具体的な施策を総合的に検討すること。

- ② ごみ処理に係る本計画(以下「ごみ処理基本計画」という。)の策定に当たつては、ごみの排出抑制・再資源化に十分配慮し、住民協力のあり方等についても検討すること。

- ③ 生活排水(し尿、生活雑排水及び浄化槽汚泥等をいう。)に係る本計画(以下「生活排水処理基本計画」という。)の策定に当たつては、住民の水洗化に対する要望や生活雑排水対策のニーズ、浄化槽の普及状況等を勘案するとともに下水道事業との相互調整を行い、合理的なものとすること。また、特に生活雑排水の処理については住民協力のあり方等についても検討すること。

- ④ 隣接市町村との共同処理についても十分検討すること。

特に、大都市圏等廃棄物の最終処分空間の確保が困難となつている地域にあつては、自区域内における最終処分空間の確保の方策等について十分検討した上で、広域臨海環境整備センター法に基づく広域処理の実施等近隣の市町村と共同して利用する最終処分空間の確保についても十分検討すること。 - ⑤ 広域臨海環境整備センター法に基づく広域処理対象区域にあつては、以下の点に留意の上策定すること。

- ア 本計画において、広域臨海環境整備センターの広域処理場以外の最終処分空間の確保の見通しを踏まえた上で広域臨海環境整備センターに処理委託する理由並びに広域処理場への搬入時期、搬入量、必要な中間処理施設の整備、広域処理に係る住民に対する広報・啓発活動等について明らかにすること。

- イ 本計画の策定にあたつては、広域処理場の埋立て期間、受入れ基準等を考慮するとともに、広域処理場への廃棄物の運搬に関し、積出基地周辺の環境保全が図られること及び広域処理場整備事業が廃棄物の資源化、減量化を推進しつつ行われるものであることに十分配慮すること。

(3) 施設整備の実施

市町村にあつては、本計画に基づき、一般廃棄物処理施設の用地選定、環境影響評価、都市計画決定、用地取得及び関係住民への説明並びに合併処理浄化槽の設置に対する補助制度の整備等必要な措置を計画的に進めることにより、施設整備が円滑に実施できるように努めること。

(4) 都道府県の役割

- ① 都道府県は、管下市町村の計画策定について助言、指導を行うに当たつては、地域全体の一般廃棄物の処理を踏まえ、長期的視点に立つてこれを行うこと。

- ② 市町村において本計画が策定または改正され、貴職宛提出があつた際には当職宛写を送付すること。

1の2 部長通知1の(3)の一般廃棄物処理実施計画の策定について

- (1) 本計画は、一般廃棄物処理基本計画に基づき年度毎に策定するものであり、一般廃棄物の排出の状況、処理主体、収集計画、中間処理計画及び最終処分計画等を明確にすることとし、市町村はこれに基づき収集、運搬及び処分を行うこと。

- (2) 本計画には、別紙1の2に掲げる事項を定めること。

2 部長通知2の一般廃棄物処理実績に係る報告は、一般廃棄物処理実施計画に定めた事項について、その実績を記載すること。

3 部長通知3の(1)の施設台帳の様式は別記様式1を参考とすること。

4 部長通知3の(2)の一般廃棄物処理施設の維持管理にあたり行う各種分析・検査のうち、下記の項目についての頻度及び方法は以下のとおりとすること。

また、本通知に係る事項については、昭和四六年一○月二五日環整第四五号環境整備課長通知第四の9、10の規定にかかわらず、本通知によること。

なお、都道府県が徴収する報告書の様式は、別記様式2を参考とすること。

(1) ごみ焼却施設

|

項目

|

頻度

|

方法

| |

|---|---|---|---|

|

ごみ質

|

年四回以上

|

別紙2のⅠに掲げる方法

|

|

|

焼却残渣の熱しやく減量

|

月一回以上

|

別紙2のⅡに掲げる方法

|

|

|

燃焼室出口温度

|

常時

|

別紙2のⅢに掲げる方法

|

|

|

放流水の水質

|

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

化学的酸素要求量

浮遊物質量

大腸菌群数

|

月一回以上

|

別紙3のⅠに掲げる方法

|

|

カドミウム及びその化合物

鉛及びその化合物

シアン化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

|

年一回以上

|

||

|

ばい煙

|

いおう酸化物

ばいじん

塩化水素

窒素酸化物

|

処理能力二○○t/日以上の施設二月一回以上

処理能力二○○t/日未満の施設年二回以上

|

別紙3のⅡに掲げる方法

|

(2) 最終処分場

|

項目 注1

|

頻度

|

方法

|

|---|---|---|

|

浸出液処理設備の放流水の水質

|

注2

|

別紙3のⅠに掲げる方法

|

|

周縁地下水又は周辺水域の水の水質

|

年一回以上

|

別紙3のⅠに掲げる方法

|

- 注1 水質の検査項目は、(1)のごみ焼却施設の放流水の水質に関し掲げた項目に準ずることとし、埋立物の種類に応じ、適宜増減するものとすること。

- 2 (1)のごみ焼却施設の放流水の水質に関し水質の検査項目に応じて掲げた頻度に準ずるものとすること。

(3) し尿処理施設

|

項目

|

頻度

|

方法

| |

|---|---|---|---|

|

放流水の水質

|

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

化学的酸素要求量

浮遊物質量

大腸菌群数

塩素イオン濃度

|

月一回以上

|

別紙3のⅠに掲げる方法

|

注 焼却設備を有する施設にあつては、(1)のごみ焼却施設の場合に準じ、ばい煙の検査を行うものとすること。

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条第一項に規定する精密機能検査の方法は、別紙4に掲げる方法とすること。

別表

一般廃棄物処理基本計画に定めるべき事項について

1 基本方針

廃棄物処理をめぐる社会・経済情勢や地域の開発計画、住民の要望等を踏まえて、当該市町村における一般廃棄物処理の基本方針を明らかにすること。

2 目標年次

本計画の目標年次は原則として計画策定時より一○~一五年後程度とし、必要に応じて中間目標年次を設けること。

3 一般廃棄物の排出の状況

目標年次における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項に規定する区域(以下「計画処理区域」という。)での一般廃棄物の排出量及び質をその種類別に推計すること。特に生活排水については下水道の進捗状況、浄化槽等の普及状況等に十分留意し、推計すること。

4 一般廃棄物の処理主体

目標年次における一般廃棄物の種類別、処理の区分別に基本方針に沿つて処理主体を明らかにすること。

5 処理計画

(1) ごみ処理基本計画

ごみ処理基本計画においては、基本方針に沿つて目標年次(中間目標年次を設けた場合には、これを含む。)におけるごみの種類別、処理主体別に、ごみ処理全体の整合性を図り、内容を定めること。なお、計画を実現するために今後講ずべき施策についてもごみの種類別に明らかにすること。

- ① 排出抑制・再資源化計画

- ア ごみの排出抑制・再資源化に関する目標(基本方針等)

- イ 排出抑制の方法

- ウ 再資源化の方法及び量

- エ 関連施設及びその整備計画の概要

- ② 収集・運搬計画

- ア 収集・運搬計画に関する目標(基本方針等)

- イ 収集区域の範囲

- ウ 収集・運搬の方法及び量

- エ 中継施設及びその整備計画の概要

- ③ 中間処理計画

- ア 中間処理に関する目標(基本方針等)

- イ 中間処理の方法及び量(中間処理物の排出量を含む)

- ウ 処理施設及びその整備計画の概要(敷地面積、処理能力等)

- エ 中間処理に伴うエネルギー回収・利用方法及び量

- ④ 最終処分計画

- ア 最終処分に関する目標(基本方針等)

- イ 最終処分の方法及び量

- ウ 最終処分場及びその整備計画の概要〔埋立て可能地域(海面、水面、山間、平地)、埋立面積、埋立容量、関連施設等〕

- エ 最終処分場の跡地利用計画の概要

- ⑤ その他

- ア 住民に対する広報・啓発活動

- イ 適正処理困難物に対する対処方針

- ウ 地域に関する諸計画との関係

(2) 生活排水処理基本計画

生活排水処理基本計画においては、基本方針に沿つて目標年次(中間目標年次を設けた場合はこれを含む。)における生活排水の種類別、処理主体別に生活排水処理全体の整合性を図り、内容を定めること。なお、計画を実現するために今後講ずべき施策についても生活排水の種類別に明らかにすること。

- ① 生活排水(水洗便所し尿又は生活雑排水を処理する場合に限る。)の処理計画

- ア 処理の目標

- イ 生活排水を処理する区域及び人口等

- (ア) 合併処理浄化槽で処理を推進する区域及び人口等

- (イ) コミニティ・プラントで処理する区域及び人口等

- (ウ) 下水道で処理する区域及び人口等

- (エ) その他

- ウ 施設及びその整備計画の概要

- (ア) 合併処理浄化槽

- (イ) コミニティ・プラント

- (ウ) その他

- ② し尿・汚泥(汲み取るべきし尿、浄化槽から発生する汚泥及び生活雑排水のみを処理する施設から発生する汚泥等をいう。)の処理計画

(1)のごみ処理基本計画の(1)から(4)に準じること。 - ③ その他

- ア 住民に対する広報・啓発活動

- イ 地域に関する諸計画との関係

一般廃棄物処理実施計画に定めるべき事項について

1 一般廃棄物の排出の状況

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する区域から排出される一般廃棄物の排出量を種類別に明らかにすること。

2 一般廃棄物の処理主体

一般廃棄物の種類別、処理の区分別に処理主体(市町村(直営、委託)、法第七条に規定する業者及び排出者)を明らかにすること。

3 処理計画

(1) ごみ処理実施計画

ごみの種類別、処理主体別に定めること。

- ① ごみの排出抑制・再資源化計画

- ア 排出抑制の方法

- イ 再資源化の方法及び量

- ウ 関連施設の概要(施設名、所在地、型式、公称能力等)

- ② 収集・運搬計画

- ア 収集・運搬する廃棄物の量

- イ 収集区域の範囲

- ウ 収集回数

- エ 収集の方法

- オ 中継施設の概要(施設名、所在地、型式、公称能力等)

- ③ 中間処理計画

- ア 処理施設の概要(施設名、所在地、型式、公称能力等)

- イ 搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量

- ウ 残渣の量及び処分方法

- ④ 最終処分計画

- ア 埋立て処分の場合

- (ア) 最終処分場の概要(最終処分場名、所在地、埋立地面積、全体容量、残余容量等)

- (イ) 搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量及び年間埋立容量(覆土量を含む。)

- (ウ) 埋立計画(埋立区域、埋立方法等)

- イ 海洋投入処分の場合

- (ア) 処分される廃棄物の量

- (イ) 貯留槽等の所在地及び容量

- (ウ) 積出港

- (エ) 投入船の概要(船名、トン数、積載量等)

- (オ) 投入地点

- ア 埋立て処分の場合

- ⑤ その他

住民に対する広報・啓発活動

(2) 生活排水処理実施計画

生活排水の種類別、処理主体別に定めること。

- ① 生活排水(水洗便所し尿又は生活雑排水を処理する場合に限る。)処理計画

- ア 合併処理浄化槽で処理を推進する区域及び人口等

- イ コミニティ・プラントで処理する区域及び人口等

- ウ 下水道で処理する区域及び人口等

- エ その他

- ② し尿・汚泥(汲み取るべきし尿、浄化槽から発生する汚泥及び生活雑排水のみを処理する施設から発生する汚泥等をいう。)の処理計画

(1)のごみ処理実施計画の①から④に準じること。 - ③ その他

住民に対する広報・啓発活動

Ⅰ ごみ質の分析方法

ごみ質の分析方法は、以下により行うことを標準とするが、他に適正と認められる方法をとつている市町村にあつては、従前のとおりとして差し支えない。

1 試料の採取

(1) 収集・運搬車からの採取

無作為に抽出した収集・運搬車から一台あたり一○kg以上、合計二○○kg以上を採取する。

(2) ごみピットからの採取

ピット内のごみを十分混合したのち、二○○kg以上採取する。

2 試料の調整

採取した試料は、乾燥したコンクリート等の床上で、スコップ等でよく混合し、袋づめのごみは中味を取り出し、とくに大きなものは適当に細分する。

つぎに、試料を十分に混合しつつ、四分法により数回縮分し、試料として五~一○kgを採取する。

注 縮分の途中で、目につく大きな廃棄物(とくに毛布、タイヤ、木竹、石油かん等破砕しにくいもの)については、あらかじめ別にとり出しておき、最後にそれを細断して試料に加えることが望ましい。例えば四回、四分法で縮分する場合、二回目終了後に毛布をとり出せば、その毛布は、さらに二回の縮分によつて1/22=1/4に減量されるはずであるから、毛布全重量の1/4を試料に加えることとなる。

3 測定分析

(1) 単位容積重量

2の試料を容量既知の容器に入れ三○cm位の所から三回落とし目減りしたならば、目減り分だけ更に試料を加える。

単位容積重量(または見かけ比重)は、次式(1)により算出する。

単位容積重量(kg/m3)=試料重量〔kg〕/容器の容量〔m3〕...(1)

(2) 水分

3の(1)に用いた試料を秤量したのち、乾燥器等を用いて105℃±5℃で、恒量を得るまで乾燥し秤量する。

水分は次式(2)により算出する。

水分(%)=((乾燥前の重量〔kg〕-乾燥後の重量〔kg)〕/乾燥前の重量〔kg〕)×100...(2)

(3) ごみの種類組成分析

3の(2)に用いた試料の全量をビニールシート等に拡げて次の六組成を標準として組成ごとに秤量し、重量比(%)を求める。

- ① 紙・布類

- ② ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類

- ③ 木・竹・ワラ類

- ④ ちゆう芥類(動植物性残渣、卵殻、貝殻を含む。)

- ⑤ 不燃物類

- ⑥ その他(孔眼寸法約五mmのふるいを通過したもの)

(4) 灰分

3の(3)で分別した六組成のうち、不燃物類を除き、各組成ごとに破砕機を用いて二mm以下に粉砕し、その一部をルツボに入れて105℃±5℃で二時間加熱する。

これを秤量したのち、電気炉を用いて八○○℃で二時間強熱し、秤量する。

灰分は、次式(3)、(4)および(5)により算出する。

各組成の灰分(%)=(強熱後の重量〔kg〕/強熱前の重量〔kg〕)×100...(3)

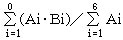

乾燥ごみの灰分(%)=

Ai:(3)で求めた各組成iの重量比(%)

Bi:各組成iの灰分(%)(不燃物類については100とする。

生ごみの灰分(%)=乾燥ごみの灰分(%)×((100-水分(%))/100)...(5)

(5) 可燃分

可燃分は次式(6)により算出する。

可燃分(%)=100-水分(%)-生ごみの灰分...(6)

(6) 低位発熱量

生ごみの低位発熱量は、次式(7)により推定することができる。

HI=4,500V-600W...(7)

HI:生ごみの低位発熱量(kcal/kg)

V:生ごみの可燃分(%)

W:生ごみの水分(%)

4 ごみ質分析を行うに際しての留意事項

- (1) 試料の採取及び縮分はじん速に行うこと。

- (2) 水分測定のための乾燥前重量の秤量を、試料採取時ではなく他日行う場合は、水分に変動が生じないよう密封保存すること。

- (3) ピットわきで作業する場合には、転落等の事故が生じないよう作業監督者をつけ、安全をはかること。

- (4) 縮分及びごみの分別等、直接生ごみの触れる作業を行う時は、けがをしないよう、また万一けがをした場合もすぐさま消毒等の応急措置がとれるようにしておくこと。

Ⅱ ごみ焼却施設の焼却残渣の熱しやく減量の測定方法

1 試料の採取

一回当り一~二kg、一日に四~五回、合計五~一○kgの焼却残渣(水封後または散水後のもので可)を採取し、試料とする。

2 水分

試料を秤量したのち、これを乾燥器等を用いて105℃±5℃で恒量を得るまで乾燥し秤量する。水分は次式(1)により算出する。

水分(%)=((乾燥前の重量〔kg〕-乾燥後の重量〔kg〕)/乾燥前の重量〔kg〕)×100...(1)

3 大型不燃物の除去

乾燥後の試料の全量を孔眼寸法約一○mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残つた試料のうち、不燃物のみを秤量する。試料中の大型不燃物の割合(乾基準)Aは次式(2)により算出する。

A(%)=不燃物の重量〔kg〕/乾燥後の試料の重量〔kg〕×100...(2)

4 熱しやく減量の測定

ふるい上に残つた試料のうち、可燃性物質を破砕したのち、ふるい下の試料と混合し、四分法により縮分し、二○~五○gを精秤する。

これを電気炉に入れて600℃±25℃で三時間強熱したのち、デシケータ中で放冷する。放冷後、試料を精秤する。

大型不燃物の除去後の熱しやく減量Ⅰ′は、次式(3)により算出する。

Ⅰ′(%)=((強熱前の重量〔g〕-強熱後の重量〔g〕)/強熱前の重量〔g〕)×100...(3)

焼却残渣の熱しやく減量Ⅰは、次式(4)により算出する。

Ⅰ(%)=Ⅰ′×((100-A)/100)...(4)

Ⅲ ごみ焼却施設の燃焼室出口温度の測定方法

ごみ焼却施設の燃焼室出口温度の測定には、クロメル―アルメル熱電温度計を使用することを標準とする。測定にあたつては、外気の侵入を防ぐため、挿入口は密封する。

Ⅰ 一般廃棄物処理施設の放流水等の水質の検査方法

廃棄物処理施設の放流水の水質の検査方法は、「環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件」(昭和四九年九月三○日、環境庁告示第六四号)に規定する方法によるものとする。なお、塩素イオン濃度については、日本工業規格KO102.25に規定する方法によるものとする。

Ⅱ 一般廃棄物処理施設の排ガスのばい煙の検査方法

一般廃棄物処理施設の排ガスのばい煙の検査方法は次によるものとする。

いおう酸化物 大気汚染防止法施行規則別表第一の備考に掲げる 測定方法

ばいじん 大気汚染防止法施行規則別表第二の備考に掲げる 測定方法

塩化水素 大気汚染防止法施行規則別表第三の備考に掲げる 測定方法

窒素酸化物 大気汚染防止法施行規則別表第三の二の備考に掲げる 測定方法

一般廃棄物処理施設精密機能検査要領

この機能検査要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の規定に基づき、ごみ処理施設およびし尿処理施設の機能を保全するために、定期的に施設の概要、運転管理実績、設備・装置等の状況等を調査し、これらの結果と維持管理基準および設計基準とを比較して、処理負荷および処理機能を検討するとともに、設備・装置・機器類の状況を検査し、必要な改善点を指摘するに際しての細目を定めたものである。

Ⅰ ごみ焼却施設

1 施設の概要

施設の概要、処理工程及び補修工事、改良工事等の内容について調査する。

2 運転管理実績

(1) 運転管理実績

月別の搬入量、焼却量、残灰量、ダスト量、使用電力量、用水量、補助燃料消費量の実績を調査する。

(2) 作業状況

投入、焼却、灰出し、通風等の工程ごとに日常の作業状況を調査する。また、火室、煙道の清掃、集じん器の点検等定期作業の内容について調査する。

(3) ごみ質等検査

ごみ質については三成分、物理組成、ダストについては重金属含有量、溶出量、残灰については熱しやく減量および重金属含有量、溶出量、排ガスについては、ばいじん、SOX、NOX、HCI、温度等、排水については、pH、BOD、COD、SS、重金属含有量、温度を検査する。なお、排ガスについては、排ガス処理設備の入口および出口で検査する。検査は、「ごみ処理に係る各種試験方法」に規定する方法によるものとする。

(4) 処理条件と処理効果

投入工程、燃焼工程、排ガス処理工程、排水処理工程等工程のそれぞれについて機能を設計基準と比較し、検討する。

3 設備、装置等の状況

し尿処理施設の場合に準ずる。なお、Ⅰの3の(2)設備装置等の検査項目に次の項目を加える。

耐火構造設備

炉内面のレンガ壁の状況、特にクリンカーの溶着、スポーリング、欠損、目地厚、膨張代等の状況等を検査する。

4 改善点の指摘

以上の調査および検討の結果に基づき、施設の構造および維持管理上の改善点を指摘する。

Ⅱ し尿処理施設

1 施設の概要

施設の概要、処理工程および補修工事、改良工事等の内容について調査する。

2 運転管理実績

(1) 運転管理実績

月別の受入量、脱離液量、発生汚でい量、希釈水量、使用電力量、補助燃料消費量、ガス発生量、消化タンク温度等の運転実績を調査する。

(2) 作業状況

受入、撹拌、移送、加温、二次処理、汚でい処理、ガス処理等の工程ごとに、日常の作業状況を調査する。また、沈砂槽、貯留槽の清掃、消化槽スカムの除去、脱硫剤の交換等、定期作業の内容について調査する。

(3) 水質検査

生し尿、前処理後のし尿、一次処理液、二次処理流入水、二次処理流出水、放流水等の水質(水温、pH、TS、VS、BOD、COD、NH3―N、CI-等)および消化槽引抜汚でい、ばつ気槽返送汚でい、脱水ケーキ等の汚でいの質(TS、SS、VS等)を処理にそつて検査する。

(4) 処理条件と処理効果

投入工程、一次処理工程、二次処理工程、汚でい処理工程についてそれぞれの機能を設計基準と比較し検討する。

3 設備等の状況

(1) 書類調査

基本図書および運転記録の点検並びに過去の事故等の状況を調査する。

(2) 設備装置等の検査

各設備、装置、機器類について検査し、良、要補修、要交換、改造の四ランクに分けて判定し、その箇所を示す。

- ① 土木、建築設備

各設備について亀裂、破損箇所の有無、不等沈下、漏水・浸水の有無等を検査する。 - ② 機械設備

各設備について、腐蝕、損傷の有無、装置の振動、異常音、温度上昇、その他軸受け等のオイル、グリスの補給状況および損耗等を検査する。 - ③ 電気設備

各設備について、腐蝕、損傷の有無、絶縁の良否、装置の振動、異常音、温度の上昇、その他配線、安全器の状況等を検査する。 - ④ 配管、弁設備

各設備について、腐蝕、損傷の有無、接続箇所の漏水・浸水の有無、その他弁類の作動の良否等を検査する。 - ⑤ その他

全体的な水位高低関係、悪臭の発生等を検査する。

4 改善点の指摘

以上の調査および検討の結果に基づき、施設の構造および維持管理上の改善点を指摘する。