法令・告示・通達

悪臭物質簡易測定マニュアルに基づく簡易測定法の活用について

環大特58号

環境庁大気保全局特殊公害課長から都道府県、指定都市悪臭担当部(局)長あて

臭気対策行政の推進につきましては、日頃より御協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、悪臭防止法に基づく悪臭物質の測定方法は、環境庁告示に定められていますが、各地方公共団体においては、測定体制の整備の遅れから、測定の実施率は非常に低い状況にあります。そのため、環境庁では、環境庁告示に定められた測定方法を補完することのできる簡易測定法の開発を目的として、検知管を用いた簡易測定法の調査を実施してきたところですが、この度、調査結果がまとまり、これを基に簡易測定法の活用方法、測定手順等に関する標記マニュアルを作成しました。

つきましては、貴管下市区町村に対し周知していただくとともに、貴都道府県市及び貴管下市区町村において、本マニュアルに則り、管下の事業場設置者に対する悪臭防止のための指導等に簡易測定法を十分活用されるようお願いいたします。

悪臭物質簡易測定マニュアル

平成2年3月

環境庁大気保全局特殊公害課

1 はじめに

本マニュアルは、環境庁が昭和60年度から平成元年度まで実施した「悪臭物質の簡易測定法に関する調査」の結果を基に取りまとめたものである。

なお、本マニュアルの作成に当たつては、大気保全局に学識経験者等からなる悪臭物質簡易測定法検討会を設置し、調査結果の評価、検討を行つた。

悪臭物質簡易測定法検討会 ◎:座長

- 岩崎 禎 光明理化学工業(株)研究所研究第一部長

- 小松 隆 (株)ガステック取締役

- 古川 修 (財)日本環境衛生センター公害部分析試験課係長

- 堀 雅宏 横浜国立大学工学部物質工学科

- 宮本和敏 日本ドレーゲル(株)安全機器部係長

- 村田元秀 麻布大学獣医学部教授

- ◎吉田克己 (財)京都工場保健会理事

- 渡部欣愛 環境庁公害研修所主任教官

2 検知管を用いた悪臭物質の簡易測定法の位置付け

(1) 簡易測定法の検討の背景・経緯

1) 悪臭に係る苦情件数

悪臭に係る苦情は、全公害苦情件数の16.2%(昭和63年度:公害等調整委員会調べ)を占め、いわゆる典型7公害の中では、騒音に次いで苦情が多くなつている。

悪臭苦情の経年的推移を見ると、悪臭防止法が施行された昭和47年度の21,576件をピークに漸次減少傾向にあつたが、昭和55年度から横ばいないし微減で推移しており、昭和63年度は11,932件であつた。

2) 悪臭防止法による規制

悪臭公害を防止し、生活環境を保全するため、悪臭防止法では、不快なにおいの原因となり、生活環境をそこなうおそれのある物質を「悪臭物質」に指定し、工場その他の事業場(以下、単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生するこれらの悪臭物質の排出を規制している。

具体的には、地方公共団体の職員が事業場の敷地境界線又は排出口での悪臭物質の濃度又は排出量を測定し、規制基準に適合しないことにより住民の生活環境がそこなわれていると認めるときは、改善勧告を行い、さらに改善命令を発動することになる。また、市町村長は、規制地域において必要に応じ大気中の悪臭物質の濃度を測定しなければならないとされている。

3) 法に基づく事業場の敷地境界線又は排出口での測定状況

苦情の処理に際して実際に現場で測定を行つた件数は、表1―1に示すとおり、過去6年間では約4~6%と非常に低い水準にとどまつている。これは、環境庁告示に定められた悪臭物質の測定方法(以下「告示法」という。)では、ガスクロマトグラフ等高価でしかも高度な技術を要する機器の導入を必要とする上、測定業務に携わることのできる専門職員を確保・養成する必要があるが、実際には市町村の測定体制が十分でないことによるものである。

したがつて、現場において十分な測定を行い、悪臭防止法の施行を徹底していくため、告示法を補完する目的で事業者に対する指導に用いるためのより簡易で安価な測定方法の確立が望まれていたところである。

表1―1 全国の規制地域における苦情処理件数及び測定件数の推移

|

年度(昭和)

|

58

|

59

|

60

|

61

|

62

|

63

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

苦情処理件数 (A)

|

9,053

|

9,366

|

9,031

|

8,918

|

8,773

|

8,493

|

|

測定件数 (B)

|

358

|

407

|

489

|

515

|

447

|

330

|

|

B/A (%)

|

4.0

|

4.3

|

5.4

|

5.8

|

5.1

|

3.9

|

- 出典:各年度悪臭公害状況調査(環境庁調べ)

- また、物質別の測定事業場数は表1―2に示すとおりである。過去6年間はほぼ同じ傾向を示しているが、量も測定事業場数の多いのは、アンモニアと硫化水素であり、次いでメチルメルカプタン、硫化メチルの順となつている。

表1―2 全国の規制地域における物質別の測定事業場数の推移

|

年度(昭和)

|

58

|

59

|

60

|

61

|

62

|

63

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

アンモニア

|

571

|

534

|

568

|

505

|

535

|

483

|

|

メチルメルカプタン

|

557

|

483

|

503

|

463

|

480

|

450

|

|

硫化水素

|

603

|

527

|

535

|

502

|

508

|

485

|

|

硫化メチル

|

514

|

428

|

444

|

424

|

435

|

428

|

|

二硫化メチル

|

458

|

379

|

389

|

373

|

400

|

384

|

|

トリメチルアミン

|

363

|

307

|

326

|

284

|

293

|

296

|

|

アセトアルデヒド

|

148

|

103

|

79

|

97

|

101

|

91

|

|

スチレン

|

119

|

108

|

90

|

99

|

78

|

100

|

出典:各年度悪臭公害状況調査(環境庁調べ)

4) 簡易測定法の検討

悪臭物質の簡易測定法の検討に当たつては、まず、労働安全衛生法に基づく作業環境測定等の分野で広く用いられている検知管を活用することが可能ではないかと考えられた。これは、作業環境の測定項目には既に多くの悪臭物質が含まれており、実用可能性が高いと判断されたためである。しかし、作業環境での労働者の健康保護を目的とした測定の対象物質の濃度レベルは、一般に悪臭が問題になる濃度レベルよりもかなり高いため、作業環境測定用検知管を悪臭測定用に活用するためには、捕集性能、感度を大幅に高める必要があつた。

そこで、環境庁では、それまでの研究・改良の成果を踏まえ、昭和60年度から5年間にわたり、作業環境測定用検知管をベースにして検知管の改良、精度検証のための調査を行つてきた。

5) 簡易測定法調査の内容

悪臭物質(調査開始当時8物質)のうち、簡易測定法の実用可能性の高いアンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、アセトアルデヒド及びスチレンの5物質を対象として、これらの大気中濃度がそれぞれの規制基準に適合しているか否かを測定することが可能な検知管による悪臭物質の測定方法(以下「検知管法」という。)を開発するため、以下の調査研究を行つた。

- ① 既存検知管による性能試験

作業環境中の有害ガスの測定等に用いられている既存の検知管について、各悪臭物質の標準ガスを用いて、それぞれの規制基準値周辺の濃度範囲を測定することが可能な測定条件(試料採取流量、試料採取時間等)の検討を行う。 - ② 検知管の改良

既存の検知管の発色試薬、充てん剤の改良、濃縮管、妨害成分除去管を接続する方法等の検討を行い、悪臭物質の測定に適した検知管を試作する。 - ③ 検知管法の精度試験方法の検討

悪臭物質の測定に適した検知管法(最適測定条件、試作検知管等)について、標準ガスを用いる精度試験の方法を検討し、野外調査に用いる検知管の精度試験を行う。 - ④ 野外試験

代表的な悪臭発生源事業場において、検知管法による野外臭気の測定を行い、その実用性を確認する。

6) 調査結果の要旨

悪臭物質測定用検知管の精度等に関する基準は、現在のところ定められていないので、新たに検討して設定するのが望ましいが、ここでは、既存の検知管について日本工業規格(以下「JIS」という。)KO804に定められている基準を準用して各検知管の精度等を確認した結果、調査対象とした5物質の検知管のうち、現時点で悪臭物質の簡易測定用として使用が可能と考えられるのは、アンモニア、硫化水素及びスチレンの3物質の検知管であつた。

(2) 告示法と簡易測定法の取扱いの違い

悪臭防止法では、具体的な規制方法として、各都道府県知事及び指定都市市長が規制地域について規制基準を設定すれば、当該規制地域内の全事業場の設置者には、規制基準の遵守義務が課せられる。さらに、地方公共団体の職員が現場で測定し、当該規制基準に適合しないことにより住民の生活環境がそこなわれていると認めるときは、事業場設置者に対し改善勧告・改善命令を発動することになる。また、同法第11条により、市町村長は住民の生活環境を保全するため規制地域における大気中の悪臭物質濃度について必要な測定を行わなければならないとされている。

この規制基準を適用する場合における悪臭物質の測定方法は、同法施行規則第3条により、環境庁長官が定めるところによるものとされており、これに基づいて具体的な測定方法は環境庁告示で定められている。また、第11条関係の測定方法についても、環境事務次官通達(昭和47年環大特第31号)により、告示法によられたいとされている。

悪臭防止法に基づく悪臭物質の測定方法としては、規制基準の下限値付近でも精度よく測定できる方法であることが必要である。そのため、告示法ではガスクロマトグラフ等の分析機器を用いた測定方法が定められている。

一方、検知管法は、一般的にガスクロマトグラフ等を用いた機器分析法よりも、精度が劣るとされている。今回環境庁が行つた調査結果でも、実用性の高いアンモニア等3物質の検知管の精度は、参考にした既存の検知管に係るJISの基準はほぼ満足することは判明したものの、検知管法が告示法と同等の精度を有しているとは考えられなかつた。

したがつて、検知管法を告示法と同様に悪臭防止法に基づく悪臭物質の測定方法として使用することは適当ではない。しかし、労働安全衛生法等他の法律に基づく自主管理のための測定に使用されている既存の検知管と同等の性能を有することは明らかなため、告示法を補完する目的で事業場設置者に対する指導等に使用することは十分可能である。

(3) 検知管法の活用方法

告示法を補完する目的で、検知管法を使用する場合の具体的な活用方法としては、次のような例が考えられる。

- ① 悪臭苦情発生時における初期的指導のためのデータの収集

悪臭苦情が発生した場合、通常、地方公共団体の職員は現場に赴いて、申立て者その他の関係者から事情聴取し、現場周辺の悪臭の状況を把握するが、その際に検知管を用いて悪臭物質の濃度を測定することにより、概況の把握と発生源の目安を付けることができる。 - ② 悪臭を発生させている事業場における悪臭物質の排出実態の把握

悪臭が問題となつている事業場において、具体的に悪臭物質を発生している施設・工程の究明、改善方策の検討に関する指導の面で、検知管による測定結果が活用できる。 - ③ 悪臭物質の排出低減・防止措置による改善状況の把握

事業場の設置者が、悪臭を発生させている施設の運用の変更、悪臭排出防止設備の改良等の措置を採つた場合、検知管を用いた測定を行うことにより、悪臭物質の排出状況がどの程度改善されたかを把握することができる。 - ④ 事業場の設置者による悪臭物質の自主測定

地方公共団体との間で公害防止協定を締結している等の場合、事業場の設置者が日常の施設の運転・管理のため、定期的に検知管を用いた測定を行うことにより、悪臭物質の排出状況を把握することができる。

3 検知管による悪臭物質測定の手順

(1) 検知管法の概要

一般的な検知管による環境測定には、作業環境測定やビルの衛生管理のための測定等がある。これらの測定では、ガス採取器により試料ガスを検知管に吸引して、規定された時間後、変色長を測つて検量線により濃度を読み取るか、又は検知管に印刷されている目盛により濃度を読み取る(直読式)。

悪臭物質を測定する場合は、一般に作業環境測定等の場合より低濃度レベルで行う必要がある。そのため、悪臭物質測定用検知管は、既存の検知管測定の場合と比較して、試料ガスを大量に吸引する必要がある。また、告示法では5分間で試料採取を行うこととされており、検知管法においても5分間で試料採取を行うこととし、できるだけ等速吸引で行う必要があるため、吸引ポンプ(ダイヤフラムポンプ等)を用いる。吸引終了後は、できるだけ速やかに検知管の変色長から濃度を読み取る。

検知管による測定では、定量の原理として化学反応による変色を利用していることから、測定対象物質以外に充てん剤に添加された試薬と反応する物質が共存すると正確な測定が行えなくなるので、測定対象事業場と同種の事業場周辺での妨害物質の測定事例や事業場で使用する原材料、工程に関する文献等も参考にしながら、測定地点付近にこのような妨害物質が存在するかどうか、周辺の状況を十分把握した上で測定を行う必要がある。

(2) 測定対象物質及び悪臭物質測定用検知管の仕様

現在、悪臭物質測定用検知管のメーカーとしては、国内に2社(G社、K社)あるが、この2社のそれぞれの検知管の反応原理はほぼ同様である。両社製各検知管の測定範囲、採取試料ガス量、反応原理、妨害ガス及び変色状況は表1―3に示すとおりである。

表1―3 悪臭物質測定用検知管の仕様(平成2年3月現在)

|

対象物質

|

メーカー

|

測定範囲(ppm)

|

採取ガス量

|

反応原理

|

妨害ガス

|

変色状況

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

アンモニア

|

G社

|

0.5~5.0

|

750ml

|

2NH3+H2SO4→

(NH4)2SO4

|

アミン類、ジアミン類2ppm以上で類似の変色

NH3の1/15以上の共存で高めの誤差

|

桃色→黄色

|

|

K社

|

0.3~5.0

|

500ml

|

2NH3+H3PO4→

(NH4)2HPO4

|

アミン類

|

桃色→黄色

|

|

|

硫化水素

|

G社

|

0.01~0.2

|

750ml

|

H2S+HgCl2→

HSHgCl+HCl

|

CH3SH、SO2、NO2、NH3の影響なし

|

黄色→紫色

|

|

K社

|

0.02~0.2

|

1,500ml

|

H2S+HgCl2→

HSHgCl+HCl

|

0.02ppm以下のCH3SHは影響なし

|

黄色→桃色

|

|

|

スチレン

|

G社

|

0.2~4.0

|

1,500ml

|

発煙硫酸による縮重合

|

ブタジエン2ppmで黄褐色のムラ発生、10倍以上のアルコール、ケトン、エステル、アルデヒドは変色を薄める

|

白色→黄色

|

|

K社

|

0.4~4.0

|

2,000ml

|

発煙硫酸による縮重合

|

アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、酢酸エチルが各10ppm以下で影響なし

|

白色→黄色

|

- 資料:(株)ガステック、光明理化学工業(株)

- アンモニア測定用検知管の反応原理は、アンモニアが硫酸(G社)又はりん酸(K社)と中和反応して指示薬を変色させるというものである。そのため、アミン類等のようなアルカリ性物質が共存すると正の誤差を生ずる。

硫化水素測定用検知管の反応原理は、硫化水素が塩化第二水銀と反応して塩化水素を生成し、その塩化水素が指示薬を変色させるというものである。

スチレン測定用検知管は、スチレンが発煙硫酸と反応して縮重合し変色する。そのため、二重結合を有し縮重合を起こしやすい物質が共存すると負の誤差を生ずる。

なお、これらの検知管の仕様は、現段階でのものであり、今後の技術の進歩等により変更される可能性がある。したがつて、検知管を購入した際は、メーカーより示された仕様書の内容を十分確認した上で測定に臨む必要がある。

(3) 装置及び器具

- 1) 検知管

検知管は、悪臭物質測定用のものを用いる。ダミー検知管も同様のものを用いる。 - 2) 試料ガス採取装置

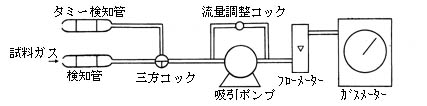

試料ガス採取装置の基本構成は、図1―1に示すとおりとし、次の条件を具備しているものとする。なお、検知管の精度を損なわない範囲内でこの装置と同等の機能を有する簡便な装置を使用することは差し支えない。

- ① 三方コックは、漏れのないものを使用する。

- ② ポンプは、検知管を接続した状態で所定流量で吸引できるものを使用する。

- ③ フローメーター及びガスメーターは、当該検知管の所定の吸引速度及び吸引量が測定可能なものを使用する。

- ④ 吸引時にフローメーターで吸引速度の変動(ポンプの脈動)が認められる場合は、ポンプとフローメーターの間にキャピラリー抵抗管等を取り付けてその影響をできるだけ小さくする。

図1―1 試料ガス採取装置の基本的な構成

(4) 測定手順

- ① 試料ガス採取装置に検知管及びダミー検知管を接続する。除湿管等が付属している場合は、検知管同様にダミー検知管にも除湿管等を接続する。

- ② 検知管に試料ガスを通す前に、あらかじめ三方コックをダミー検知管側に開放して通気し、検知管の仕様書に示された吸引速度に設定しておく。

- ③ 吸引速度を設定した後、三方コックを切り替えて、検知管に試料ガスを通気する。試料ガスの吸引は、フローメーターの指示を目安としてできるだけ等速で、5分間行う。

- ④ 検知管への試料ガスの通気量は、積算式ガスメーターで測定する。

- ⑤ 通気終了後は、できるだけ速やかに検知管の変色長(変色開始面から変色先端面までの長さ)を正確に測る。変色先端面に傾きがある場合は、最大変色長と最小変色長を測りその平均値を変色長とする。

- ⑥ 測つた検知管の変色長とその検知管に付属している検量線より濃度を読み取る。(直読式の場合は検知管に印刷された目盛りにより濃度を読み取る。)温度補正が必要な場合は、それぞれの検知管の仕様書に従つて補正するものとする。

また、試料ガス通気量が所定の量とならなかつた場合は、検量線より得られた濃度を次の式により補正する。

試料ガスの濃度=検量線より得られた濃度×(所定の試料ガス採取量/ガスメーターで測定した通気量)

4 検知管法による悪臭物質測定時の留意事項

(1) 測定誤差

検知管法では、検知管の変色長を測り、検量線により濃度を読み取るため、変色長の測り方による測定値への影響は大きい。検知管によつては、変色先端面が大きく傾いたり、充てん剤の粒径が大きいため一粒の差によつて測り取る長さに影響を与えたりするものがある。また、変色先端面や変色域全体が不鮮明な場合があるので、測り取る際には十分注意する必要がある。さらに、現時点における硫化水素及びスチレン測定用検知管の検量線は、傾きが小さく、臭気強度2.5に対応する濃度での変色長が数ミリメートルであり、特に測り取る際に注意が必要である。

また、検量線の作成は、各ロットごとに温度20℃、湿度50%の条件下で行われているため、温度や湿度が検量線作成時より高かつたり、低かつたりすると測定データに影響を与える場合がある。測定は、それぞれの検知管の仕様書に示された条件の範囲内で行い、温度補正が必要な場合は仕様書に示された係数等により補正を行う。湿度の影響を受けるものについては、検知管の前に除湿管を接続して測定することになつているので仕様書に従つて測定を行う。

(2) 妨害物質

検知管の変色の原理は化学反応を利用したものであり、この反応に影響を及ぼす物質が共存する場合は、正確な測定が行えなくなる。測定に際しては、測定地点において、臭質や原材料の使用等の状況を十分把握し、妨害物質の影響がないことを確認する必要がある。

- 1) アンモニア

アンモニア測定用検知管は、アミン類やジアミン類等のようなアルカリ性物質が共存すると正の誤差を生ずる。そのため、測定対象事業場によつては、魚腸骨処理場、獣骨処理場等のようにこれらの妨害物質が共存する可能性が大きいので特に注意が必要である。 - 2) 硫化水素

硫化水素測定用検知管は、メチルメルカプタン、二酸化窒素等の影響を受ける。メチルメルカプタンは、畜産事業場、化製場等多くの事業場で発生する物質で、硫化水素と同時に発生する場合が多く、高濃度(臭気強度3.5程度)で存在する場合は影響を受けるので注意を要する。

二酸化窒素は、一般に悪臭物質を発生する事業場においては直接排出されることは少ないが、測定対象事業場が道路近傍にあつて自動車排出ガスの影響を受ける場合等は注意が必要である。 - 3) スチレン

スチレン測定用検知管は、ケトン、エステル等の物質が共存すると負の誤差を生ずる。スチレンを使用している事業場は、溶剤等として妨害物質を大量に使用している場合が多い。また、一般にケトン、エステル等の有機溶剤は嗅覚閾値が高いため、臭気としては強く感じられない場合でも高濃度で存在する場合が多い。そのため、事前に聞取り等により測定対象事業場でどのような有機溶剤を使用しているか十分把握し、その有機溶剤の検知管に対する影響の有無を確認する必要がある。

(3) 検知管の有効期限、保存方法

検知管は、一般的には冷暗所に保存すれば2~3年使用することができる。具体的には、各仕様書に記載されている有効期限や製造年月日を十分確認の上、適切に保存し、有効期限内に使用する必要がある。

(4) 使用済み検知管の処分方法

使用済み検知管の処分については、必要に応じ、専門の廃棄物処理業者に委託する等仕様書に従つて適正に処理する必要がある。

〔以下 略〕